Механизмы формирования положительных эмоций

Известно, что эмоциональное состояние играет огромную роль в жизни человека. Состояние здоровья, уровень нервно-психической и физической работоспособности человека, устойчивость его к целому ряду заболеваний зависят от состояния ЦНС, от характеристики его эмоционального фона.

Положительные эмоции создают оптимальные условия для выполнения различных потребностей, которые на фоне положительных эмоций выполняются более легко. Эмоция — это средство оценки биологических и социальных потребностей, побуждающей в последующем человека к целенаправленной деятельности.

Школа — один из важных периодов в жизни каждого человека. Поэтому важно, чтобы этот период стал для ребенка « платформой», с которой начнется его становление успешным, умным, а главное социализированным человеком.

Эмоции играют большую роль в умственной деятельности человека. Они обуславливают ее творческий и поисковый характер. Также эмоции имеют большое значение в процессе усвоения информации. В ЦНС есть эмоциональная система памяти. На фоне эмоционального состояния информация фиксируется быстрее и дольше. Эмоционально окрашенное событие запоминается человеком на всю жизнь. Большое значение имеют эмоции в формировании волевых реакций организма, что также важно для воспитания успешного человека. Эмоция является средством быстрой оценки повреждающих организм факторов и тем самым рассматривается как защитное явление. Эмоции рассматриваются многими учеными как надежное средство общения между людьми. Они придают жизненный тонус человеку, благодаря чему улучшается настроение, увеличивается работоспособность, появляется интерес к жизни и др. Поэтому огромное значение имеет способность определять настроение, а также понять, от каких факторов оно зависит.

Цель проекта – выявление связей между эмоциональным фоном ребенка и эмоциональным фоном его ближайшего окружения. А также проследить взаимосвязь между возникновением эмоций, их проявлением и пониманием у школьников 4 -6 класса.

Для реализации нашей цели мы поставили себе ряд задач:

1. Собрать информацию по теме эмоции и теории их возникновения

2. Провести исследование, подтверждающее одну из теорий

3. Проанализировать полученные данные и сделать выводы

Что такое эмоции?

— психический процесс субъективного отражения наиболее общего отношения человека к предметам и явлениям действительности, к другим людям, самому себе соотносительно удовлетворения или неудовлетворения его целей и потребностей.

— чувства, переживания, душевное волнение, одно из важных сторон психики.

— физиологическое состояние, имеющее яркую субъективность, охватывающее все виды чувствительности, чувствований и переживаний человека.

— та субъективная реакция, которой наша нервно-психическая организация отвечает на внешние раздражители. Она стоит на страже организма, охраняя его от внешних раздражений, так как сигнал неблагополучия вызывает неприятное чувство.

1) Выделяют два типа эмоциональных проявлений:

· длительные состояния (общий эмоциональный фон)

· кратковременное реагирование, связанное с определенными ситуациями и осуществляющейся деятельностью (эмоциональные реакции).

2) По знаку различают:

Положительные (чувство удовлетворения, радость, восторг) – активное состояние мозговых структур, побуждающее усилить или повторить данное состояние; сопровождается повышенной работоспособностью и повышением устойчивости организма к вредоносным факторам.

Отрицательные (тоска, неудовлетворенность, страх, гнев, обида) характеризуются длительным последействием. Они вовлекают вегетативную сферу, вызывая подчас отрицательные последствия.

Организм стремится к поддержанию положительных и устранению отрицательных эмоций и эмоциональных состояний.

3)Эмоции одновременно проявляются:

Во внутренних переживаниях

В поведении (мимика, жесты, интонации речи и т.д.)

На физиологическом уровне эмоции характеризуются включением в целостную ответную реакцию многих физиологических систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, гормональной и т.д.). При переживании эмоций происходят резкие изменения вегетативных реакций (изменение пульса, дыхания, потоотделения, изменение цвета лица, холодный пот и т.д.), а также биохимические сдвиги в организме (выделение в кровь адреналина, глюкозы и других биологически активных веществ).

3. Свойства и функции

Субъективный характер эмоций выражаться в том, что одно и то же событие у разных людей может вызвать различные эмоции.

Эмоции будут обладать полярностью, т.е. положительным или отрицательным знаком. Полярность эмоций связана с процессом удовлетворения или неудовлетворения потребностей человека.

Фазность эмоций характеризует эмоции в их динамике с количественной стороны.

На сегодняшний день выделяют четыре основных функций эмоций:

Контрольная или оценочная (если деятельность успешна, то возникают положительные эмоции, если нет успеха – отрицательные).

Направляющая, побуждающая и предохраняющая (все, что раньше вызывало положительные эмоции, вызывает поведение в направлении этих объектов).

Коммуникативная (эмоционально-выразительные движения указывают на внутреннее состояние человека, его отношение к тому, что в данный момент происходит.).

Регуляция гомеостаза и вегетативных функций (по-разному влияют на деятельность отдельных внутренних органов). Эмоции могут мобилизовать или дезорганизовать деятельность человека.

Механизмы формирования эмоций и их проявлений

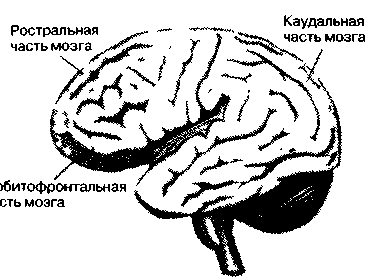

У человека возникновения отрицательных и положительных эмоций связано с активацией специальных эмоциогенных структур большого мозга. Большое значение в формировании проявлений эмоций имеет лимбическая система. Центры эмоций расположены преимущественно в гипоталамусе рядом с мотивационными центрами. Гипоталамус контролирует состояние висцеральных систем как проявление эмоций (увеличение частоты сокращения сердца, артериального давления, частоты дыхания, другие). (Рис.1)

Механизмы эмоций состоят из многих различных компонентов, но все они связаны, как правило, с активацией центров гипоталамуса и в целом лимбической системы, ретикулярной формации и структур новой коры.

Теории эмоций. Механизмы запуска эмоций спорны. Существует множество теорий, в таблице приведены самые известные. ( Таблица 1)

Исследование. Описание методики

Проективная методика «Карта эмоциональных состояний» (Светлана Панченко)

Возраст: с 10-11 лет

Инструменты: картинка с эмоциями для каждого, чистый лист бумаги, карандаши.

1) «Перед тобой информационная карта, на которой представлены наиболее типичные эмоциональные состояния человека. Рассмотри их. Подумай, какие из них испытывал ты сам, в каких ситуациях». Подпиши, какие эмоции изображены на картинке (рис.2)

2) «Напиши на листе слово «школа», выбери 2–3 эмоции, которые ты чаще всего испытываешь в школе, и нарисуй их».

3) «Напиши слово «дом» и сделай то же самое».

4) «Напиши слово одноклассники (сверстники). Как ты думаешь, какие эмоции испытывают чаще всего твои одноклассники (сверстники)? Выбери 2–3 эмоции и нарисуй их».

5) «Напиши слово «учитель», выбери 2–3 эмоции, которые чаще всего испытывают учителя на уроках, и нарисуй их».

6) «А теперь напиши слово «родители» и нарисуй эмоциональные состояния, которые чаще всего испытывают родители».

Для задания 2-6 школьники сами рисуют мордочки и подписывают эмоции, которые в них зафиксированы.

Анализ результатов исследования

Какие эмоции наиболее легко поддаются распознаванию? (таблица 2)

Проведя исследование, мы выявили — школьники знают только «базовые» эмоции (радость, страх, гнев) . Картинки с этими эмоциями подписывали 90% детей. Мы заметили, что такие эмоции как покой, хвастовство, отвращение, удовольствие и вина дети распознают реже. Они не знают названия эмоций, довольно часто использовались в описании эмоции междометья (уух, ооо), либо графические обозначения.

Подведя итоги, мы можем сказать, что дети плохо знают названия и сами эмоции. Из 46 испытуемых максимальное число правильных ответов не превысило половины.

Какие эмоции преобладают у школьников в школе, дома? (Рис3)

В школе и дома дети испытывают покой и радость, иногда встречаются отрицательные эмоции, но крайне редко. Эмоциональный фон в школе часто зависит от эмоционального фона учителя и сверстников, а дома – от родителей.

Ранее были проведены исследования, показавшие, что дети в школе испытывают, в основном, отрицательные эмоции. В моем же исследовании, оказалось напротив, школьники испытывают положительные эмоции. Это означает, что в школе, где проводилось исследование, созданы все благоприятные для обучения условия.

Дома удовольствие, которое было в школе, сменяется на покой. Это очевидно, ведь дом это «безопасное место», в котором не должно быть никаких отрицательных факторов. Как говориться: « Мой дом – моя крепость».

Было проведено исследование на учениках 4-6 класса, в ходе которого было выявлено:

1. Школьники знают «базовые» эмоции.

2. Дети не знают названия эмоций. Данная последовательность не зависит от возраста ребенка.

3. Эмоциональное состояние ребенка напрямую зависит от эмоционального состояния дома и в школе. Дети, которые испытывают положительные эмоции дома и в школе, лучше усваивают учебную программу, чем дети с какими – либо проблемами. Также хочется отметить, что чрезмерная опека и «инкубаторские условия» могут навредить ребенку, сделав его беспомощным в решении каких-либо проблем. Без стресса – нет прогресса. Нужно давать возможность детям самим пробовать решать какие-то вопросы, воспитывать в них самостоятельность стрессоустойчивость.

4. В основном у детей преобладает положительный эмоциональный фон, но у некоторых проявляются признаки агрессии или безразличия. Чтобы понять и решить эту проблему, необходимо провести дополнительные исследования.

Мое исследование может быть полезно психологам, в установлении взаимосвязей между эмоциональным фоном ребенка и системой его воспитания.

Источник

Механизмы возникновения эмоций

Существует большой спектр гипотез, затрагивающих вероятные причины возникновения эмоциональных явлений.

Эмоция как биообратная связь от органов, участвующих в экспрессии. Одной из первых концепций, описывающих причины эмоционального переживания, сохранившей свое значение до настоящего времени, является концепция, предложенная У. Джеймсом и С. Ланге (James, 1884; Lange, 1895). Эти исследователи жили в разных странах и одновременно независимо друг от друга выдвинули схожие идеи. Они объясняли возникновение эмоционального переживания функционированием механизма обратной связи от эффекторных органов, участвующих в экспрессии эмоции. Согласно этому представлению, мы грустим, потому что плачем, сердимся, потому что наносим удар, боимся, потому что дрожим, радуемся, потому что смеемся. Таким образом, в этой концепции взаимосвязь осознания эмоции и поведен-

^еского ее выражения обратна очевидно наблюдаемой: осознание эмоционального состояния происходит после физиологической реакции.

Эта гипотеза первоначально была отвергнута ввиду существования значительного количества фактов, противоречащих ей. Однако в настоящее время многие исследователи вновь начинают к ней возвращаться. Это объясняется тем, что психотерапевтическая практика в значительной мере опирается на существование подобной обратной связи и включает такие технические приемы, как необходимость улыбаться, чтобы изменить настроение, или расслабить мышцы, чтобы успокоиться.

Важность обратной связи от эффекторов подтверждается и неврологической практикой (Hohman, 1966). Так, при обследовании больных с повреждениями спинного мозга обнаруживается четкая закономерность, согласно которой, чем выше уровень поражения, тем меньше интенсивность эмоций, переживаемых этими больными.

Эксперименты также подтверждают значение обратной стимуляции от эффекторов. В одном из исследований испытуемым предлагали изменять напряжение тех мышц лица, которые соответствовали определенной эмоции, однако о самой эмоции ничего не говорилось (Ekman e. а., 1983; Levenson e. а., 1990). Так мимически воспроизводили экспрессию страха, гнева, удивления, отвращения, горя, счастья. В момент напряжения мышц производилась запись вегетативных функций. Результаты свидетельствовали о том, что симулированная экспрессия действительно меняла состояние вегетативной нервной системы. При имитации гнева учащались сердцебиения и поднималась температура тела, при воспроизведении страха повышалась частота сердечных сокращений, но падала температура тела, при симуляции состояния счастья отмечалось только замедление сердцебиения.

Физиологическим обоснованием возможности участия обратной стимуляции в формировании психологического переживания может быть такая последовательность событий. В течение жизни человека формируются классические условные рефлексы, ассоциативно связывающие изменение лицевых мышц с тем или иным состоянием вегетативной нервной системы. Именно поэтому обратная связь от лицевых мышц может сопровождаться вегетативными изменениями.

Пока нет основания отвергать возможность того, что эти связи могут быть и врожденными. Доказательством возможности такого предположения может быть тот факт, что при наблюдении за чужими эмоциями люди непроизвольно повторяют их. Любой из читающих эти строки, глядя на рисунок (рис. 13.6), не может интуитивно не следовать изображенной на нем эмоции.

Не исключено, что условно-рефлекторная связь, соединяющая эмоциональное проявление и психические переживания, возникает на весьма ранних стадиях онтогенеза в соответствующий критический период. Он может так близко находиться к моменту рождения и быть таким кратким, что ведет к иллюзорному представлению о врожденности такого рода связей.

Эмоция как активность структур мозга. У. Кеннон (Cannon, 1927) и П. Бард (Bard, 1929) предложили концепцию, суть которой заключается в

том, что психологическое осознание и физиологическое реагирование в процессе эмоционального ответа происходит практически в одно время. Информация об эмоциональном сигнале поступает в таламус, из него одновременно — в кору больших полушарий головного мозга, что приводит к осознанию, и в гипоталамус, что приводит к изменению вегетативного статуса организма (рис. 13.8). Дальнейшие исследования выявили значительное количество структур мозга, участвующих в формировании эмоции.

Гипоталамус. С помощью методики самораздражения обнаружен центр удовольствия (Olds, Fobes, 1981). В подобном эксперименте в одну цепь включаются электроды, вживленные в мозг крысы, контакт педали и источник электрического тока. Двигаясь, крыса могла нажать на педаль. Если электроды были вживлены в область латерального гипоталамуса, то после однократного нажатия крыса уже не прекращала это делать. Некоторые из них нажимали на педаль до 1000 раз в час и умирали, поскольку переставали выполнять действия, необходимые для выживания.

Изменять эмоциональное состояние животного можно, вводя те или иные биологически активные вещества в определенные области гипоталамуса (Iktmoto, Panksepp, 1996). Роль этой структуры мозга в эмоциональном реагировании продемонстрирована многократно. В латеральном гипотала-

Рис. 13.8. Модель Кеннона-Барда предполагает одновременное поступление информации из таламуса в кору и подкорковые структуры.

дусе выявлены два типа нейронов, различным образом реагирующих на эмоциональные ситуации. Один тип нейронов был назван мотивационным, поскольку он обнаруживал максимальную активность в мотивационном поведении, а другой — подкрепляющим, поскольку эти клетки активировались при насыщении животного (Зайченко и др., 1995).

Миндалина (амигдала). X. Клювер и П. Бьюси (Kluver, Bucy, 1939) удалили височные доли коры большого мозга у обезьян и описали синдром, позднее названный их именем. У обезьяны, до операции являющейся агрессивным альфа-самцом, после экстирпации височной доли исчезла былая агрессивность и страх, но обнаружилась гиперсексуальность. С одной стороны, эти данные свидетельствуют о важности височных долей для развития агрессии, с другой — демонстрируют наличие реципрокных отношений между сексуальностью и агрессивностью. Это противоречит представлению К. Лоренца (Lorenz, 1969), утверждавшего идентичность агрессивности и мужской сексуальности, поскольку, с его точки зрения, сексуальное поведение является составной частью агрессивного.

Установлено, что синдром Клювера-Бьюси обусловлен отсутствием миндалины. Сейчас доказано, что эта структура формирует ответ организма на аверсивный стимул (вызывающий реакцию избегания). Любой эмоциональный ответ ассоциируется с обстоятельствами, в которых он возникает. Так происходит выработка классического условного рефлекса, где подкреплением является то или иное эмоциональное состояние организма. Этот тип обучения называется условным эмоциональным ответом.

Миндалина играет роль в нескольких видах эмоционального поведения: агрессии, страхе, отвращении, материнском поведении. Эта структура является фокусом сенсорной и эффекторной систем, отвечая за поведенческий, вегетативный и гормональный компоненты условного эмоционального ответа, активируя соответствующие нервные круги, расположенные в гипоталамусе и стволе мозга.

Дж.Е. Леду (LeDoux, 1987) показал необходимость центрального ядра миндалины для развития условного эмоционального ответа, поскольку при его отсутствии выработать рефлекс не удавалось (рис. 13.9). Как видно из рисунка, миндалина связана с латеральным гипоталамусом, отвечающим за вегетативный компонент эмоционального ответа, и с околоводопроводным серым веществом, которое организует поведенческий ответ. Миндалина также имеет проекции в области гипоталамуса, вовлеченные в реализацию гормонов стресса. Именно поэтому раздражение центрального ядра миндалины ведет к изъязвлению желудочно-кишечного тракта. Однако при оперативном удалении миндалины язва при стрессе не образуется. По-видимому, эту свою функцию она реализует через хвостатое ядро.

Сенсорная ассоциативная кора анализирует комплексные стимулы достаточной сложности. Хотя отдельные эмоциональные реакции у человека вызываются простыми раздражителями, большинство из них являются достаточно сложными, например, появление в поле зрения того или иного человека. Миндалина получает информацию от нижней височной коры и коры височного бугорка. К последней идут проекции из зрительной, слуховой и

Рис. 13.9. Участие миндалины в формировании условного эмоционального ответа (Carlson, 1992).

соматосенсорной ассоциативной коры. Таким образом, миндалина имеет информацию любых модальностей.

Д

Роль таламуса в реализации условного эмоционального ответа. Большинство эмоциональных реакций достаточно примитивны, поскольку возникли довольно рано на пути эволюционного развития. Разрушение слуховой коры не влечет за собой отсутствие эмоционального условного ответа, тогда как разрушение таламуса неотвратимо ведет к невозможности его выработки.

Для образования условного эмоционального ответа на звук необходима сохранность медиальной части медиального коленчатого тела, отправляющего слуховую информацию в первичную слуховую кору больших полушарий головного мозга (рис. 13.10). Кроме того, нейроны медиального коленчатого тела проецируются в миндалину. Разрушение этих связей приводит к невозможности выработки эмоционального условного ответа на звуковой сигнал. Точно так же для выработки условного эмоционального ответа на зрительный сигнал нужна сохранность латеральных коленчатых тел, несущих в мозг зрительную информацию.

Орбитофронтальная кора находится в основании лобных долей (рис. 13.11). Она имеет прямые входы от дорсомедиального таламуса, височной коры, вентромедиальной тегменталь-ной области. Непрямые связи идут к ней от миндалины и обонятельной коры, проецируются в сингулярную кору, гиппокампальную систему, височную кору, латеральный гипоталамус, миндалину. Множественными путями связана с другими областями лобных долей головного мозга.

Рис. 13.10. Медиальное сечение мозга через медиальное коленчатое тело, которое получает информацию от слуховых систем и проецирует в подкорковые структуры (Carlson, 1992)

Роль орбитофронтальной коры впервые стала определяться в середине XIX века. Важную информацию о функции этой области в эмоциональном поведении дал случай с подрывником Финеасом Гэйджем. Металлический стержень, выброшенный взрывом, пронзил лобную часть его головного мозга. Гейдж выжил, но его поведение значительно изменилось. Если до травмы он был серьезным и основательным, то после этого случая превратился в легкомысленного и безответственного человека. Поведение его характеризовалось детскостью и безалаберностью, ему трудно было составить план будущих действий, да и сами его действия были капризны и случайны.

Рис. 13.11. Орбитофронтальная кора.

Подобные повреждения снижают процессы торможения и самоконцентрации, меняют личностные интересы. Еще в 40-х годах XX столетия было набрано достаточно много материала о роли орбитофронтальной коры в эмоциональном поведении. Большая часть данных свидетельствовала о том, что повреждение ее, меняя эмоциональную сферу человека, не затрагивает интеллектуальный уровень.

Например, в одном курьезном случае человек страдал синдромом навязчивости, который проявлялся в постоянном мытье рук. Аномалия эта мешала ему вести нормальную жизнь и в конце концов привела к попытке самоубийства. Больной выстрелил себе в голову через рот, однако выжил, хотя и повредил фронтальную кору. Навязчивость при этом исчезла, а интеллектуальный уровень остался прежним.

Многочисленные исследования по разрушению орбитофронтальной коры,

проводимые на животных, свидетельствовали о существенном изменении их поведения: исчезновении агрессивности и отсутствии видимых интеллектуальных отклонений. Это навело португальского ученого Эгаса Моница на мысль убедить нейрохирургов делать подобную операцию на людях. Он полагал, что такая операция могла бы снять у агрессивных психопатов патологическое эмоциональное состояние, сохранив интактным их интеллект. Несколько таких операций были действительно проведены, и их результаты подтвердили первоначальную мысль автора. За это Э. Мониц в 1949 г. получил Нобелевскую премию.

Позднее эта операция, названная лоботомией, была проведена тысячам больных. Особенно много таких хирургических вмешательств сделано американским солдатам, вернувшимся после Второй мировой войны с синдромом, который позднее стали называть по месту проведения военных действий — “вьетнамским”, “афганским” и т. д. Людям, длительно участвующим в военных действиях, свойственно при любой тревожной ситуации начинать физическую атаку, не успев подумать, обоснована ли такая реакция. Во всех других отношениях они не отличаются от нормы, являясь к тому же и физически здоровыми и работоспособными. Сейчас очевидно, что Э. Мониц ошибался, поскольку лоботомия ведет не только к снижению интеллектуального уровня, но, что не менее важно, к безответственному поведению. Такие больные перестают планировать свои действия, отвечать за них и, как следствие, теряют работоспособность и возможность жить самостоятельно. Лоботомия как операция была достаточно хорошо проработана и проводилась даже не в операционной, а в обычном кабинете врача. Она выполнялась при помощи специального ножа, называемого трансорбитальным лейсотомом. Хирург с помощью деревянного молотка вводил нож в мозг через отщерстие, сделанное чуть ниже верхнего века, а затем поворачивал его вправо и влево до орбитальной кости у глаза. По существу, операция делалась втемную, поскольку не было ясно, где находится нож и какие структуры он разрезает, поэтому повреждений было больше, чем нужно, хотя основным ее следствием было отъединение префронтальной области от остального мозга (Carlson, 1992).

Результаты ЯМР-томографии свидетельствуют о том, что чем больше захвачены активностью префронтальная кора, левая височная область (миндалина), мост, тем больше амплитуда ориентировочной КГР (Raine e. а., 1991). В настоящее время полагают, что орбитофронтальная кора включена в оценку последовательности действий. Если эта область повреждена заболеванием, то испытуемый может оценить эмоциональную значимость стимула теоретически, т. е. легко сможет проанализировать ситуации на картинках и схемах. Однако он не сумеет применять эти знания в жизни. Подобным образом Гейдж, о котором было сказано ранее, терял одну работу за другой, истратил все сбережения и в конце концов лишился семьи.

Можно полагать, что орбитофронтальная кора не прямо включена в процесс принятия решения, но обеспечивает трансляцию этих решений в жизнь, в конкретные чувства и поведение. Вентральные связи этой области коры с диенцефалоном и височной областью приносят ей информацию об эмоциональной значимости сигнала. Дорсальные связи с сингулярной корой позволяют ей влиять как на поведение, так и на вегетатику.

Рис. 13.12. Сингулярная кора (Carlson, 1992).

Сингулярная кора играет важную роль в формировании эмоционального переживания (рис. 13.12). Дж.У. Папец (Papez, 1937) предположил, что сингулярная кора, энторинальная кора, гиппокамп, гипоталамус и таламус образуют круг, имеющий непосредственное отношение к мотивации и эмоции. Психолог П.Д. Маклин (MacLean, 1949) включил в эту систему также миндалину и назвал ее лимбической. Сингулярная кора обеспечивает взаимодействие между структурами, принимающими решение в лобной коре, эмоциональными структурами лимбической системы и мозговыми механизмами, контролирующими движение. Она взаимодействует в прямом и обратном направлениях с остальной лимбической системой и другими областями лобной коры. Электрическая стимуляция сингулярной извилины может вызвать переживание положительных или отрицательных эмоций (Talairach e. а., 1973).

Повреждение сингулярной коры связано с акинетическим мутизмом, при котором больные отказываются говорить и двигаться. Значительная травма этой области несовместима с жизнью. Есть основание полагать, что она играет инициирующую роль в эмоциональном поведении.

Источник