- Медиаторами во вторично чувствующих вкусовых рецепторах являются

- 2.Классификация и свойства рецепторов. Механизмы возбуждения первично- и вторичночувствующих рецепторов.

- Физиология человека и животных

- Разделы

- 7. Вкусовой анализатор: структурные и функциональные особенности. Клеточные механизмы вкусовой рецепции

- Механизм вкусового восприятия.

Медиаторами во вторично чувствующих вкусовых рецепторах являются

6. 2. Характеристика рецепторов

Рецепторами являются свободные окончания дендритов афферентных нейронов, но чаще они представлены клетками, специализированными для восприятия каждого вида раздражения, и входят в состав органов чувств. Рецепторы, воспринимающие раздражители при непосредственном контакте с ними, называются контактными (кожные, вкусовые, висцерорецепторы). Рецепторы, не требующие такого контакта с раздражителем, называются дистантными (зрительные, слуховые, обонятельные).

Раздражители классифицируются по нескольким признакам:

1. В зависимости от физической природы раздражителей рецепторы подразделяются на:

· фоторецепторы (чувствительные к свету);

· механорецепторы (к давлению, прикосновению, изменению положения центра тяжести тела);

· терморецепторы (чувствительные к изменению температуры);

· хеморецепторы (чувствительные к различным химическим веществам);

2. В зависимости от местоположения рецепторы подразделяются на:

К экстерорецепторам относятся слуховые, зрительные, обонятельные, вкусовые, осязательные, они воспринимают раздражение при действии предметов и явлений внешнего мира. К интерорецепторам относятся вестибуло- и проприорецепторы (рецепторы вестибулярного и опорно-двигательного аппарата), воспринимающие раздражения при изменении положения и движения тела и отдельных его частей в пространстве. К интерорецепторам относятся и висцерорецепторы, воспринимающие раздражения от внутренних органов.

3. По механизму возбуждения рецепторы подразделяются на:

Первично-чувствующие рецепторы — это свободные окончания дендритов афферентных нейронов (характерно для кожных рецепторов). При действии раздражителя в них повышается проницаемость мембраны для ионов натрия, возникает деполяризация, которую называют рецепторным потенциалом. Он суммируется при действии раздражителя, переходит в потенциал действия, который по нервному волокну проводится в спинной или головной мозг.

Во вторично-чувствующих рецепторах в отличие от первично-чувствующих между окончанием дендритов и раздражителем находятся специализированные клетки, в которых возникает рецепторный потенциал. Он вызывает выделение медиатора из рецепторной клетки в синаптическую щель, которая расположена между рецепторной клеткой и окончанием дендрита афферентного нейрона. Медиатор вызывает деполяризацию постсинаптической мембраны дендритов, на ней возникает генераторный потенциал, который при суммации переходит в потенциал действия и проводится в ЦНС. Таким образом, афферентный нейрон возбуждается раздражителем опосредованно (вторично). К вторично-чувствующими рецепторам относятся зрительные, слуховые, вестибулярные, вкусовые рецепторы.

Для рецепторного звена характерны 2 основных свойства:

1. Высокая чувствительность, которая измеряется порогом реакции. Чем ниже порог, тем чувствительность выше и наоборот. Для адекватных раздражителей характерна низкая величина порогов

2. С енсорная адаптация, заключающаяся в приспособлении к длительно действующему (фоновому) раздражителю. Субъективно адаптация проявляется в привыкании к действию постоянного раздражителя (например, мы не замечаем непрерывного давления на кожу привычной одежды, длительно действующего запаха и т. д.).

Адаптационные процессы начинаются на уровне рецепторов, охватывая и все нейронные уровни сенсорной системы. Адаптация слабо выражена только в вестибуло- и проприорецепторах. По скорости данного процесса все рецепторы делятся на быстро- и медленно адаптирующиеся. Первые после развития адаптации практически не посылают в мозг информации о длящемся раздражении. Вторые эту информацию передают в значительно ослабленном виде. Когда действие постоянного раздражителя прекращается, абсолютная чувствительность сенсорной системы восстанавливается.

В сенсорной адаптации важную роль играет эфферентная регуляция свойств сенсорной системы. Она осуществляется за счет нисходящих влияний более высоких на более низкие ее отделы. Происходит как бы перенастройка свойств нейронов на оптимальное восприятие внешних сигналов в изменившихся условиях. Состояние разных уровней сенсорной системы контролируется также ретикулярной формацией, включающей их в единую систему, интегрированную с другими отделами мозга и организма в целом. Эфферентные влияния в сенсорных системах чаще всего имеют тормозной характер, т. е. приводят к уменьшению их чувствительности и ограничивают поток афферентных сигналов.

Источник

2.Классификация и свойства рецепторов. Механизмы возбуждения первично- и вторичночувствующих рецепторов.

В зависимости от строения рецепторов их подразделяют на первичные, или первичночувствующие, которые являются специализированными окончаниями чувствительного нейрона, и вторичные, или вторичночувствующие, представляющие собой клетки эпителиального происхождения, способные к образованию рецепторного потенциала в ответ на действие адекватного стимула. Первичночувствующие рецепторы могут сами генерировать потенциалы действия в ответ на раздражение адекватным стимулом, если величина их рецепторного потенциала достигнет пороговой величины. К ним относятся обонятельные рецепторы, большинство механорецепторов кожи, терморецепторы, болевые рецепторы или ноцицепторы, проприоцепторы и большинство интерорецепторов внутренних органов.

Вторичночувствующие рецепторы отвечают на действие раздражителя лишь возникновением рецепторного потенциала, от величины которого зависит количество выделяемого этими клетками медиатора. С его помощью вторичные рецепторы действуют на нервные окончания чувствительных нейронов, генерирующих потенциалы действия в зависимости от количества медиатора, выделившегося из вторичночувствующих рецепторов. Вторичные рецепторы представлены вкусовыми, слуховыми и вестибулярными рецепторами, а также хемочувствительными клетками синокаротидного клубочка. Фоторецепторы сетчатки, имеющие общее происхождение с нервными клетками, чаще относят к первичным рецепторам, но отсутствие у них способности генерировать потенциалы действия указывает на их сходство с вторичными рецепторами.

Классификация рецепторов. В практическом отношении наиболее важное значение имеет психофизиологическая классификация рецепторов по характеру ощущений, возникающих при их раздражении. Согласно этой классификации, у человека различают зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, осязательные рецепторы, термо-, проприо- и вестибулорецепторы (рецепторы положения тела и его частей в пространстве) и рецепторы боли.

Существуют рецепторы внешние (экстерорецепторы) и внутренние (интерорецепторы). К экстерорецепторам относятся слуховые, зрительные, обонятельные, вкусовые, осязательные. К интерорецепторам относятся вестибуло- и проприорецепторы (рецепторы опорно-двигательного аппарата), а также висцерорецепторы (сигнализирующие о состоянии внутренних органов).

По характеру контакта со средой рецепторы делятся на дистантные, получающие информацию на расстоянии от источника раздражения (зрительные, слуховые и обонятельные), и контактные — возбуждающиеся при непосредственном соприкосновении с раздражителем (вкусовые, тактильные).

В зависимости от природы раздражителя, на который они оптимально настроены, рецепторы могут быть разделены на фоторецепторы, механорецепторы, к которым относятся слуховые, вестибулярные рецепторы, и тактильные рецепторы кожи, рецепторы опорно-двигательного аппарата, барорецепторы сердечно-сосудистой системы; хеморецепторы, включающие рецепторы вкуса и обоняния, сосудистые и тканевые рецепторы; терморецепторы (кожи и внутренних органов, а также центральные термочувствительные нейроны); болевые (ноцицептивные) рецепторы.

Источник

Физиология человека и животных

Разделы

7. Вкусовой анализатор: структурные и функциональные особенности. Клеточные механизмы вкусовой рецепции

Вкусовые рецепторы способны возбуждаться только при непосредственном соприкосновении с источником раздражения (как и остальные хеморецепторы). В настоящее время обнаружено 13 типов вкусовых хеморецепторов, чувствительных к различным веществам (натрий, хлор, аденозин, глутамат натрия, ионы водорода и др.), в результате активации которых происходит возникновение четырех типов вкусовых ощущений: кислого, горького, сладкого и соленого. Самый низкий порог чувствительности отмечается для рецепторов, воспринимающих горький вкус, так как именно горькие вещества, как правило, ядовиты для организма и нельзя допустить их попадание в организм.

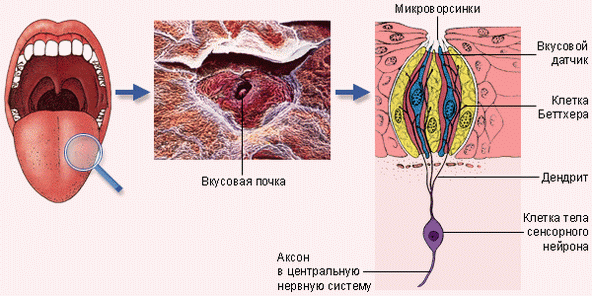

Вкусовые клетки с микроворсинками являются вторично-чувствующими хеморецепторами. 2-6 вкусовых клеток вместе с опорными клетками и нервными окончаниями образуют вкусовую почку (луковицу), в узкой части которой находятся микроворсинки, на которых и располагаются хеморецепторы. Эти хеморецепторы контактируют с жидким содержимым ротоглотки через отверстие в слизистой оболочке – вкусовую пору. Клетки в составе вкусовых почек постоянно слущиваются (время обновления 10-12 дней). С возрастом (после 40 лет) чувствительность вкусовых рецепторов постепенно снижается.

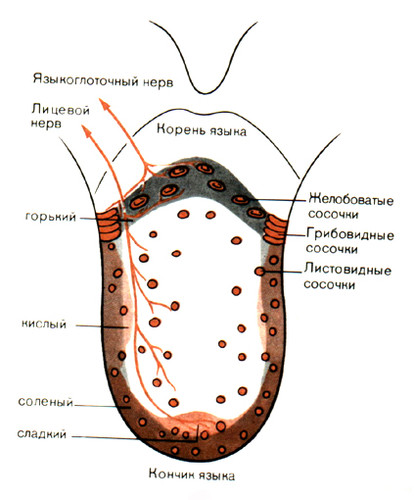

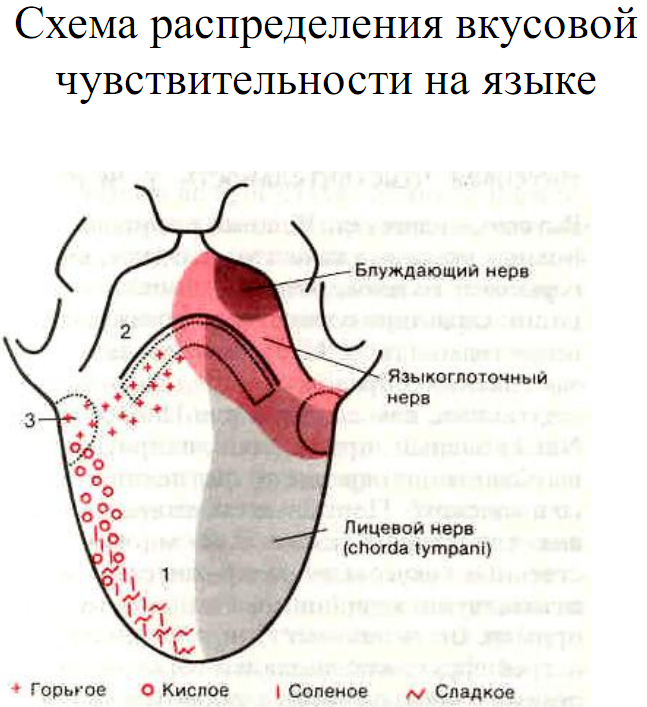

Вкусовые почки (3-10 тысяч) находятся на слизистой нёба, миндалинах, передних отделах глотки и гортани, но больше всего их на языке. Большинство вкусовых почек располагается в грибовидных, желобоватых и листовидных сосочках на слизистой оболочке языка. Около 50% вкусовых почек расположены в желобоватых сосочках. Оптимальная температура для их работы составляет 24 о . У большинства людей кончик языка наиболее чувствителен к сладкому, боковые поверхности – к соленому и кислому, корень языка – к горькому.

Первые (биполярные) нейроны проводникового отдела вкусового анализатора расположены в чувствительных ядрах лицевого, языкоглоточного и блуждающего нервов, вторые нейроны – в ядрах одиночного пучка продолговатого мозга. Далее импульсы поступают в таламус, а также к центрам слюновыделения, жевания и глотания в продолговатом мозге. Центральное представительство вкусового анализатора располагается с нижней части соматосенсорной зоны КБП.

Источник

Механизм вкусового восприятия.

ВКУСОВОЙ АНАЛИЗАТОР

Роль вкусового (химического) анализатора в жизнедеятельности организма изолированно определить трудно, так как адекватный для него раздражитель (пища) является сложным и многокомпонентным. В связи с этим возникающее чувство вкуса связано не только с раздражением химических, но и механических, температурных и даже болевых рецепторов слизистой оболочки полости рта, а также обонятельных рецепторов. Вкусовой анализатор обеспечивает формирование вкусовых ощущений.

Структурно-функциональная организация вкусового анализатора.

Слизистая оболочка рта богато иннервирована. Количество нервных структур значительно превосходит число основных ощущений, возникающих при адекватных раздражителях. По характеру информации, поступающей из полости рта, различают не менее 6 видов чувствительности: вкусовую, холодовую, тепловую, тактильную, болевую и проприорецепивную.

Периферический отдел. По специфике функционирования все рецепторы полости рта можно разделить на 3 группы: хеморецепторы (вкусовые), соматосенсорные рецепторы (тактильные, тепловые, холодовые,болевые) и проприорецепторы. Каждая их этих групп рецепторов является началом соответствующего анализатора.

Вкусовая чувствительность — специфическая сенсорная функция слизистой оболочки полости рта. Периферическая часть вкусового анализатора — вкусовые почки — расположены в слизистой оболочке полости рта, переднего отдела глотки, пищевода и гортани. Основная масса вкусовых почек (>90% их общего количества — до 10 тыс.) находится в хемочувствительных сосочках языка — листовидных, грибовидных и желобоватых. Вкусовые рецепторы выполняют функции контактной хеморецепции и служат для ориентации на близком расстоянии и оценки веществ, попадающих в ротовую полость, это вторичные рецепторы. Они входят в состав специализированных структур — вкусовых луковиц (это эпителиальное образование округлой или колбовидной формы).

Вкусовая луковица находится на вкусовых сосочках. Луковица расположена внутри и не достигает поверхности и соединена с полостью рта через вкусовую пору. Луковицы расположены на языке, задней стенки глотки, мягком небе, миндалинах, надгортаннике. Больше всего их на кончике языка. Каждая луковица (почка) состоит из 2 — 6 рецепторных клеток и из опорных клеток. Вкусовые клетки самые короткоживущие эпителиальные клетки организма (в среднем 250 час). Каждая клетка имеет на конце 30 — 40 микроворсинок длиной 1 — 2 мкм. Предполагают, что в области микроворсинок расположены активные центры — специфические рецепторы, воспринимающие адсорбцию разных веществ.

Во вкусовых почках обнаружены клетки, содержащие серотонин, и клетки, образующие гистамин.Эти и другие вещества играют определенную роль в формировании чувства вкуса. Отдельные вкусовые почки являются полимодальными образованиями, так как могут воспринимать различные виды вкусовых раздражителей. Вкусовые почки в виде отдельных включений находятся на задней стенке глотки, мягком небе, миндалинах, гортани, надгортаннике и входят также в состав вкусовых сосочков языка как органа вкуса.

Установлено, что кончик языка и передняя его треть наиболее чувствительны к сладкому, где расположены грибовидные сосочки, боковые поверхности — к кислому и соленому (листовидные сосочки) и корень языка — к горькому ( желобоватые, или вкусовые сосочки, окруженные валом).

Проводниковый отдел. Внутрь вкусовой почки входят нервные волокна, которые образуют рецепторно — афферентные синапсы. Вкусовые почки различных областей рта получают нервные волокна от разных нервов: вкусовые почки передних двух третей языка — от барабанной струны, входящей в состав лицевого нерва; почки задней трети языка, а также мягкого и твердого неба, миндалин — от языкоглоточного нерва; вкусовые почки, расположенные в области глотки, надгортанника и гортани, — от верхнегортанного нерва, являющегося частью блуждающего нерва.

Эти нервные волокна являются периферическими отростками биполярных нейронов, расположенных в соответствующих чувствительных ганглиях(узловой, каменистый и коленчатый), представляющих первый нейрон проводникового отдела вкусового анализатора. Центральные отростки этих клеток входят в состав одиночного пучка продолговатого мозга, ядра которого представляют второй нейрон. Отсюда нервные волокна в составе медиальной петли подходят к зрительному бугру (третий нейрон). Аксоны нервных клеток ядра таламуса в составе лучистого венца (corona radiata) направляются к вентральной части постцентральной извилины (четвертый нейрон). Представительство вкуса не имеет отдельной корковой проекционной области, оно представлено в участке постцентральной извилины, получающем проекции кожной чувствительности лица. Центральный, или корковый, отдел вкусового анализатора локализуется в нижней части соматосенсорной зоны коры в области представительства языка. Большая часть нейронов этой области мультимодальна, т.е. реагирует не только на вкусовые, но и на температурные, механические и ноцицептивные раздражители. Для вкусовой сенсорной системы характерно то, что каждая вкусовая почка имеет не только афферентные, но и эфферентные нервные волокна, которые подходят к вкусовым клеткам из ЦНС, благодаря чему обеспечивается включение вкусового анализатора в целостную деятельность организма.

Механизм вкусового восприятия.

Чтобы возникло вкусовое ощущение, раздражающее вещество должно находиться в растворенном состоянии. Сладкое или горькое вкусовое вещество, растворяющееся в слюне до молекул, проникает в поры вкусовых луковиц, вступает во взаимодействие с гликокаликсом и адсорбируется на клеточной мембране микроворсинки, в которую встроены «сладкочувствующие» или «горькочувствующие» рецепторные белки. При воздействии соленых или кислых вкусовых веществ изменяется концентрация электролитов около вкусовой клетки. Во всех случаях повышается проницаемость клеточной мембраны микроворсинок, возникает движение ионов натрия внутрь клетки, происходят деполяризация мембраны и образование рецепторного потенциала, который распространяется и по мембране, и по системе микротрубочек вкусовой клетки к ее основанию. В это время во вкусовой клетке образуется медиатор (ацетилхолин, серотонин, а также, возможно, гормоноподобные вещества белковой природы), который в рецепторно-афферентном синапсе ведет к возникновению генераторного потенциала, а затем потенциала действия во внесинаптических отделах афферентного нервного волокна.

Человек различает четыре первичных вкуса (сладкий, кислый, горький и солёный), а также «умами» (от японского «изысканный», вкус глутамата натрия). Вкус воды, острый и жгучий вкус. Сходным вкусом могут обладать вещества, различные по своей химической структуре. Разным вкусом обладают оптические изомеры одинаковых химических веществ. Несовпадение между вкусовыми свойствами и химическим строением имеет место преимущественно для веществ, обладающих сладким и горьким вкусом. Что касается соленого и кислого вкуса, то они свойственны, как правило, веществам определенного химического состава. Так, ощущение сладкого вызывают полисахариды, дисахариды (сахароза, мальтоза, лактоза), моносахариды (глюкоза, фруктоза, галактоза), двухатомные и многоатомные спирты. Сладким вкусом обладают сахарин и другие вещества, используемые как заменители сахара. Ощущение горького вызывают все алкалоиды, а также глюкозиды, пикриновая кислота, эфир и такие вещества, как хинин, морфин, стрихнин, пилокарпин.Ощущение соленого связано с присутствием в растворе анионов хлора, йода и брома, поэтому соленый вкус вызывают хлориды натрия, калия, лития, аммония и магния.Ощущение кислого возникает при раздражении вкусовых рецепторов свободными ионами кислот и кислых солей.

Существуют карты топографической привязанности преимущественного восприятия основных вкусов но необходимо иметь в виду, что такие карты справедливы только для низких концентраций тестируемых вкусовых веществ. Так, при низких концентрациях деполяризуются и формируют рецепторный (генераторный) потенциал лишь отдельные вкусовые клетки. Некоторые вкусовые клетки и вкусовые луковицы отвечают преимущественно на горькие стимулы, в то время как другие — на сладкие, кислые или солёные. При регистрации импульсов в отдельных афферентных волокнах обнаружено, что многие из них отвечают только на определенные вкусовые вещества (сахар, соль, кислота, хинин), что свидетельствует о связи этих волокон с определенным видом вкусовых рецепторов, т.е. обладают специфичностью. Часть вкусовых клеток и луковицы в целом отвечают на две или три вкусовые модальности, а иные даже на все. При увеличении же концентрации вкусовых веществ происходит возбуждение практически во всех вкусовых луковицах самой различной локализации.

Вкусовой порог. Пороги вкусовой чувствительности у разных лиц заметно различаются. Наиболее значительные различия наблюдают между веществами, создающими ощущение горького и всех остальных первичных вкусов. Так, ощущение солёного возникает при воздействии вещества в концентрации 0,01 М, а наличие хинина можно выявить при его концентрации в миллион раз меньшей. Способность человека различать интенсивность вкусовых ощущений сравнительно груба. Так, 20% раствор сахара ощущается как максимально сладкий, 10% раствор поваренной соли как максимально солёный и т.д.

Значительное влияние на чувствительность оказывает состояние организма (например, стресс, беременность, голодание). Так, в условиях голода или насыщения оно различно: натощак отмечаются повышенная чувствительность к различным вкусовым веществам и высокий уровень мобилизации вкусовых рецепторных элементов (вкусовых сосочков), а после приема пищи вкусовая чувствительность снижается и происходит демобилизация вкусовых воспринимающих структур.

Вкусовое восприятие изменяется под влиянием различных видов социальной деятельности. У студентов перед экзаменом значительно уменьшается способность воспринимать различные вкусовые вещества. С возрастом происходит снижение вкусовой чувствительности, снижается и способность к различению отдельных вкусовых веществ. На вкусовое восприятие оказывают влияние различные патологические процессы. Снижают вкусовую чувствительность заболевания полости рта (стоматит, глоссит), заболевания желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, болезни крови и ЦНС.

Под воздействием различных факторов возможно расстройство вкусового восприятия. Часто наблюдают «вкусовую слепоту» (классический пример — производныетиомочевины, например фенилтиокарбамид, присутствие которого не чувствует каждый пятый). Различают агевзию — потерю; гипогевзию — понижение; гипергевзию — повышение; парагевзию — извращение вкусовой чувствительности; дисгевзию— расстройство тонкого анализа вкусовых веществ; вкусовые галлюцинации, а также вкусовую агнозию, когда человек чувствует, но не узнает вкус вещества.

Адаптация к воздействию вкусового вещества развивается медленно (минуты) и пропорциональна его концентрации. К сладкому и солёному адаптация развивается быстрее, чем к горькому и кислому.

Источник