- Что такое эпитеты и какие они бывают (на примерах из литературы)

- Что такое эпитет — примеры и определение

- Конструкции эпитетов

- Виды эпитетов — украшающие, постоянные, авторские

- Значение эпитетов для литературы и языка в целом

- Комментарии и отзывы (2)

- Эпитеты

- Что означает эпитет? Чем эпитет отличается от описания и метафоры.

- Что такое эпитет: примеры и определение

- Поэтические примеры

- Примеры из художественной литературы

- Конструкции и структура

- Роль и функция в тексте

- Классификация и виды эпитетов

- Отличие понятия от метафоры и описания

Что такое эпитеты и какие они бывают (на примерах из литературы)

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Это статья посвящена одному из самых распространенных приемов в литературе, который любой текст делает более ярким и интересным. Речь об эпитетах.

Сегодня вы узнаете ответы на вопросы:

- — что это такое

- — какие части речи могут выступать в качестве эпитетов

- — на какие виды они подразделяются

- — и, конечно же, увидите просто море примеров эпитетов из литературы и поэзии.

Что такое эпитет — примеры и определение

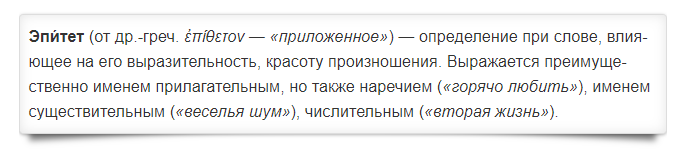

Всегда стоит начинать с определения термина, как мне кажется:

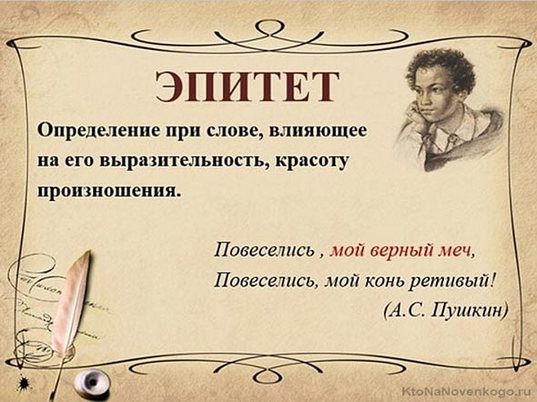

Но чтобы лучше объяснить, что это такое, лучше всего сразу привести пример. Вот известное стихотворение Афанасия Фета:

В вечер такой ЗОЛОТИСТЫЙ и ЯСНЫЙ,

В этом дыханье весны ВСЕПОБЕДНОЙ

Не поминай мне, о друг мой ПРЕКРАСНЫЙ,

Ты о любви нашей РОБКОЙ И БЕДНОЙ.

Видите шесть выделенных слов? А теперь представьте себе, как бы выглядело то же четверостишие, но без них:

В вечер такой,

В этом дыханье весны

Не поминай мне, о друг мой,

Ты о любви нашей.

Суть послания не сильно изменилась. Все так же автор грустит о прошедших чувствах. Но ощущения, согласитесь, у нас уже другие. И картина в целом не столь яркая, и глубина чувств уже не та. А все потому, что из текста убраны те самые эпитеты.

Именно эпитеты делают каждый из образов более полным:

- вечер ЗОЛОТИСТЫЙ И ЯСНЫЙ – перед глазами сразу возникает картина заката, а на небе ни облачка;

- весна ВСЕПОБЕДНАЯ – начало чего-то нового, перемены к лучшему, знак того, что старые разочарования скоро останутся в прошлом;

- друг ПРЕКРАСНЫЙ – подчеркивание, что автор сохранил доброе отношение к той, кому адресовано послание;

- любовь РОБКАЯ и БЕДНАЯ – понимание, что чувства изначально были обречены на провал в силу каких-то причин, и это делает отношения еще более печальными.

И вот теперь, после такого разбора, надеюсь, определение «эпитета» прозвучит более понятно.

Эпитет — это слово, имеющее древнегреческие корни, которое дословно переводится как «приложение». Его цель – подчеркнуть соседние с ним слова, придать им эмоциональную окраску, усиливать их смысл, подчеркивать образность. Но самое главное – это делать предложение более красивым.

Конструкции эпитетов

Чаще всего в роли эпитетов выступают прилагательные, с помощью которых украшают существительное. Вот самые простые примеры:

- глухая ночь – не просто ночь, а очень темная, непроглядная;

- черная тоска – максимально печальное состояние;

- сахарные уста – губы, которые невозможно не поцеловать;

- жаркий поцелуй – поцелуй, полный страсти;

- стальные нервы – человека невозможно вывести из равновесия.

Кстати, некоторые ошибочно полагают, что любое прилагательное можно считать эпитетом. Это не так! Все зависит от того, в каком контексте и к какому существительному они относятся, и выполняют ли главную функции – усиление образа.

Посудите сами – разница между выражениями «теплый дом» и «теплое отношение». В первом случае просто констатация факта, что в помещении есть отопление, а во втором подчеркивание, что между людьми хорошие отношения.

Или сравните «красный фломастер» и «красный восход». В обоих случаях речь идет о цвете. Но в первом – это просто констатация факта, а во втором более ярко передается красота момента (что это?) восхода солнца.

Однако в качестве эпитетов могут выступать не только прилагательные, но и другие части речи. Например, наречия:

Трава ВЕСЕЛО цвела. (Тургенев)

И ГОРЬКО жалуюсь, и ГОРЬКО слезы лью. (Пушкин)

Или существительные. Пример:

Ночевала тучка золотая на груди утеса-ВЕЛИКАНА (Лермонтов)

ПРУЖИНА чести, наш кумир. (Пушкин)

Как бы Волга-МАТУШКА до вспять побежала. (Толстой)

Или местоимения, с помощью которых можно придать словам превосходную форму. Например:

А помнишь схватки боевые? Да говорят, ЕЩЕ КАКИЕ! (Лермонтов)

Или причастия и причастные обороты. Пример:

Что если я, завороженный, СОЗНАНЬЯ ОБОРВАВШИЙ НИТЬ… (Блок)

Лист, ЗВЕНЯЩИЙ И ТАНЦУЮЩИЙ В ТИШИНЕ ВЕКОВ. (Краско)

ИГРАЯ В ПРЯТКИ, небо сходит с чердака. (Пастернак)

Как бы РЕЗВЯСЯ И ИГРАЯ, грохочет в небе голубом. (Тютчев)

Видите, эпитетами могут быть абсолютно любые части предложения, за исключением, пожалуй, только глаголов. Но все они служат единой цели – сделать текст более образным и богатым.

Виды эпитетов — украшающие, постоянные, авторские

Несмотря на общие цели все эпитеты можно условно разделить на несколько категорий:

- украшающие (их еще называют общеязыковыми);

- постоянные (народно-поэтические);

- авторские (индивидуальные).

Украшающие эпитеты – это самая большая группа. Сюда относятся любые комбинации, которые описывают характеристики чего-либо. Многие из выражений можно встретить не только в литературных произведениях, мы регулярно используем их в повседневной жизни:

ГРОБОВОЕ молчание, ЛАСКОВОЕ море, СВИНЦОВЫЕ тучи, ПРОНИЗЫВАЮЩИЙ ветер, ТРЕСКУЧИЙ мороз, ГЕНИАЛЬНОЕ решение, ВЕСЕЛЕНЬКАЯ расцветка и многие другие.

К категории постоянных эпитетов относятся словосочетания, которые спустя долгие годы прочно закрепились в сознании людей. Они даже стали частью нашей речи, и по отдельности слова уже не произносятся (или крайне редко):

ДОБРЫЙ молодец, КРАСНА девица, ЧИСТОЕ поле, ЯСНЫЙ месяц, ЗОЛОТАЯ осень, БЕЛЫ рученьки, ДРЕМУЧИЙ лес, НЕСМЕТНЫЕ богатства и так далее.

Кстати, если заметили, многие из постоянных эпитетов сразу же ассоциируются с фольклором – со сказками (что это такое?) или с песнями. Именно поэтому второе их название – народно-поэтические.

И наконец, есть авторские эпитеты – те, которые принадлежат перу конкретного писателя или поэта. И до него не встречались в литературе. Вот вам примеры:

МАРМЕЛАДНОЕ настроение. (Чехов)

ПРОЗРАЧНОЙ лести ОЖЕРЕЛЬЯ, ЧЕТКИ мудрости ЗЛАТОЙ. (Пушкин)

Лицо ТЫСЯЧЕГЛАЗОВОГО треста. (Маяковский)

ЧУРБАННОЕ равнодушие. (Писарев)

Также с помощью эпитетов авторы могут выразить свое отношение к тому или иному действию или предмету. Например, «сердце – холодная железка» (Маяковский) или «тусклый и бессмысленный свет» (Блок).

Значение эпитетов для литературы и языка в целом

Ни одно литературное произведение не может обойтись без эпитетов (и метафор). Если их не будет, то текст получится сухим и безжизненным, и он точно не сможет увлечь читателя. Поэтому – чем больше их использует автор, тем лучше.

Но и в повседневной своей речи мы не должны забывать о таких приемах. Например, обмениваясь СМС-ками или сообщениями в соцсетях. Ведь на простой вопрос «Как дела?» можно ответить просто «Нормально», а можно и «Нормально, денек был жаркий, но устал как собака».

В первом случае это будет просто сухая информация, а во втором собеседник узнает еще и ваше эмоциональное состояние, что гораздо важнее.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Эпитеты делают текс ярче, только если их немного и они использованы метко и уместно. В противном случае рассказ просто будет перенасыщен лишними украшениями, за которыми часто невозможно рассмотреть смысл.

Источник

Эпитеты

Эпитеты — разновидность тропов, — обычно это слово (реже — выражение), образно определяющее предмет и добавляемое с целью подчеркнуть какое-либо характерное его качество , свойство . Они выступают в роли средства художественной изобразительности и обычно это прилагательные или наречия , реже существительные.

- золотое сердце (золотое — прилагательное — в данном случае показывает и подчеркивает определенное свойство данного человека — доброе сердце);

- золотые дни (выделенное курсивом слово подчеркивает свойство данных дней — они уникальные, незабываемые и просто радостные и счастливые, о которых потом можно вспоминать вечно);

- И вот сама идет волшебница зима (Пушкин) (в качестве эпитета — существительное)

- Между тучами и морем гордо реет буревестник (Горький) (в качестве эпитета — наречие)

Еще примеры :

- красна девица;

- несметные богатства;

- льстивые ивы и травы поклонные, вольнолюбивого юношу славьте (тут найдите сами);

- буйная головушка;

- горькая доля;

- трескучий мороз;

- я пробегаю жадным взглядом (найдите тут самостоятельно);

Часто поэты сами составляют свои — авторские эпитеты :

- мармеладное настроение (А. П. Чехов);

- чурбанное равнодушие (Д. Писарев);

- малиновая улбыка (Анненский);

- убедительно-лживый рассказ (Толстой);

А какие вы знаете? Перечислите в комментариях.

Источник

Что означает эпитет? Чем эпитет отличается от описания и метафоры.

С помощью слов и словосочетаний люди делают речь богаче, насыщенней, образней. Эпитеты – это одно из средств обогатить письменную или устную речь. Чаще всего их применяют в литературе. Русские поэзия и проза не были бы столь популярными во всём мире без художественных средств языка, помогающих точно передать любую мысль, описать событие, предмет или человека. Оперируя тропами, мы, словно художники, наделяем всё, о чём говорим, характерными чертами и помогаем слушателям, читателям или собеседникам не только услышать повествование, но и мысленно увидеть его.

Давайте подробнее изучим вопрос, что такое используемые в речи эпитеты. Чтобы было понятнее, приведём примеры, вспомнив стихотворенья и прозу, которые известны всем по школьным урокам.

Что такое эпитет: примеры и определение

Первым делом рассмотрим определение понятия. К нам оно пришло из греческого языка и происходит от слова «έπίθετος», означающего при дословном переводе «приложенный». Греческое определение указывает на то, что эпитет не является обязательным. Он не указывает на действие или предмет, а служит художественным образным дополнением предложения. Описываемое средство речи – это инструмент, с помощью которого люди украшают своё повествование.

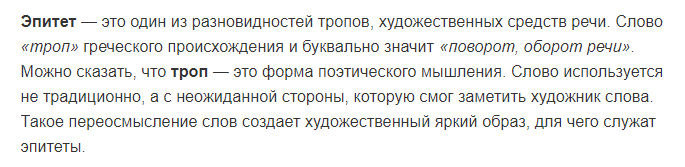

Продолжая вникать в суть понятия «эпитеты», можно сделать вывод, что это представитель «семьи» тропов, то есть, одна из разновидностей оборотов речи, форма образного поэтического мышления.

Поэтические примеры

Чтобы проще было разобраться в сути описываемого понятия, обратимся к поэтическим примерам. Определив, что такое эпитеты в русской литературе, мы сможет отличать их от других тропов.

Вот несколько известных всем поэтических примеров:

- Название и текст популярной песни от автора Ю. Энтина «КРЫЛАТЫЕ качели». Благодаря слову «крылатые», мы понимаем, что качели не просто кусок железа, они движутся вперёд и назад.

- Из Тургеневского творчества: «Кругом трава так ВЕСЕЛО цвела».

- Фраза И. Бродского «ПРИЗРАЧНО царит».

- Из стихотворения А. Блока «Что если я, ЗАВОРОЖЕННЫЙ, вернусь домой УНИЧИЖЕННЫЙ…».

- В поэзии Тютчева много примеров: «ПРАЗДНОЙ борозде», «паутины ТОНКИЙ ВОЛОС», «БОДРЫЙ серп» и т. д.

Применяя эпитеты в стихотворении, поэт расставляет акценты и позволяет ценителям поэтического творчества вообразить описываемые образы людей, пейзажи и события.

Примеры из художественной литературы

Писатель, создавая литературно-художественное произведение, призывает на помощь все возможные литературные формы для того, чтобы «оживить» текст. В ход идут метафоры и сравнения, крылатые выражения и, конечно же, эпитеты. Вот лишь несколько примеров:

- Куприн А. «ГЛУБОКИЙ, свежий аромат земли»;

- Ю. Домбровский «ВЯЗКИЙ аромат…(травы)»;

- М. Шолохов «ВИХРАСТЫМИ валами»;

- К. Паустовский «ПУСТЫННОЙ весны»;

- С. Сергеев-Ценский «ПУШИСТО-ЗЕЛЁНАЯ, БОДРАЯ (весна)»; 3288

- А. Чехов «МАРМЕЛАДНОЕ настроение»;

- И. Анненский «МАЛИНОВАЯ улыбка» и т. д.

Примеров тому, как автор оперирует приукрашающими речь словами, в русском языке бессчётное множество. Последние два словосочетания указывают на то, что нередко писатели создают собственные, ранее не используемые в языке слова.

Конструкции и структура

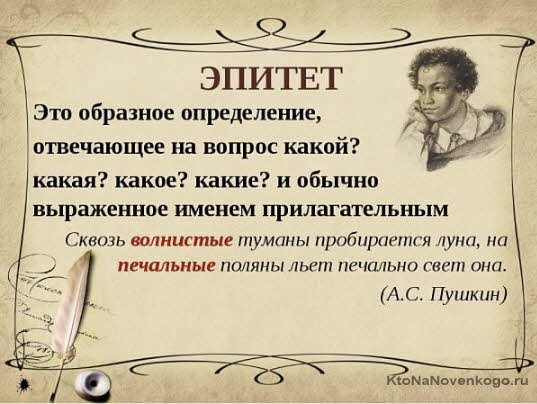

Мы дали определение тому, что представляют собой эпитеты и привели примеры. Из сказанного видно, что чаще всего в роли данного вида тропов выступают прилагательные:

Есенинская фраза «бабочек ЛЁГКАЯ стая»;

Цветаевские «травы ПОКЛОННЫЕ» и «ЛЬСТИВЫЕ ивы»;

«ночь…НЕПОДВИЖНО-СВЕТЛАЯ» Толстого и т. д.

Гораздо реже свойством украшать повествования наделяют имена существительные: «веселья ШУМ», «Волга-МАТУШКА», или наречия: «ГОРЯЧО любить».

Ещё реже свойство эпитетов присуще деепричастиям и причастиям: «…гром, как бы РЕЗВЯСЯ и ИГРАЯ, грохочет…» и числительным: «ПЕРВЫЙ ученик».

Иногда участие в создании ярких словестных образов принимают и глаголы: «И такой на небе месяц, хоть иголки ПОДБИРАЙ» (М. Исаковский).

К какой бы части речи не относился эпитет, его главная цель состоит в том, чтобы сделать повествование более ярким и образным, наделить его пышными словесными формами, усилить восприятие слушающего или читающего.

Об эпитете, как о языковом средстве, смотрите в видео:

Роль и функция в тексте

Многие ошибочно думают, что любое прилагательное по своей сути и есть эпитет. На самом деле все гораздо сложнее. Одно и то же слово может быть простым прилагательным или существительным либо прилагательным-эпитетом или существительным-эпитетом. Разница между словосочетаниями «тёплый плед» и «тёплый приём» или «чёрный карандаш» и «чёрная пятница» очевидны.

В первом случае нет никакого подтекста, а лишь констатация факта, во втором случае — мы сталкиваемся с усилением восприятия. Слово «тёплый» выражает приятие, радушие, отзывчивость принимающих гостя. В слове «чёрный» мы ощущаем нотки тревоги, печали, предупреждения и даже горя.

Эпитеты наделяют другие слова особым звучанием, придают им смысл и усиливают образность.

Классификация и виды эпитетов

Литературоведы разделили эпитеты на несколько разновидностей:

- Общеязыковые. Однажды они появились в русской речи и стали общепринятыми, используемыми всеми и никому не принадлежащими: «ЗОЛОТЫЕ руки», «ЖАРКИЙ поцелуй», «ГЛУХАЯ ночь».

- Постоянные. К данной группе относятся нераздельные сочетания слов. Постоянные эпитеты в русском языке — это используемые в повседневной жизни фразеологические клише: «ЖЕЛЕЗНЫЙ конь», «ЛЕДЯНАЯ вода», «КОСОЛАПЫЙ медведь».

- Народно-поэтические. Ими насыщена литература и поэзия. Данная группа выходец из фольклора. Эпитеты «КРАСНА девица», «поле ЧИСТОЕ», «море СИНЕЕ», «ДОБРЫЙ молодец» и т. д. известны нам с раннего детства.

- Индивидуально-авторские. Принадлежащие конкретному автору, как «чурбанное равнодушие», изобретённое Д. Писаревым.

Применяются и другие виды классификации описываемого понятия:

- Простые. Когда для придания окраски используется одно слово.

- Сложные. Когда автор повествования не обходится одним словом.

Ещё одна классификация делит эпитеты на:

- Описательные: «ЗОЛОТАЯ пора»;

- Оценочные «КРАСНЫЙ восход»;

- Эмоциональные «УНЫЛЫЙ день».

Полным ответ на вопрос, что представляют собой эпитеты, будет тогда, когда мы выясним отличие понятия от метафоры и описания.

Отличие понятия от метафоры и описания

Главной чертой метафоры является наделение одного предмета характерными свойствами другого предмета. Ярким примером является словосочетание «говор волн». Эпитеты могут представлять собой часть метафор.

Если сравнивать эпитеты с таким понятием как описание, разница состоит в изначальных целях. Для описания они состоят в том, чтобы указать на свойства предмета: «седой старец». Для эпитета важно наделить предмет эмоциональной окраской: «седые волны».

Эпитеты – это то, что спасает русскую речь от обеднения, которое грозит ей с приходом компьютеризации и моды на общение сокращёнными формами слов в социальных сетях.

Источник