Психофизиологические маркеры стресса

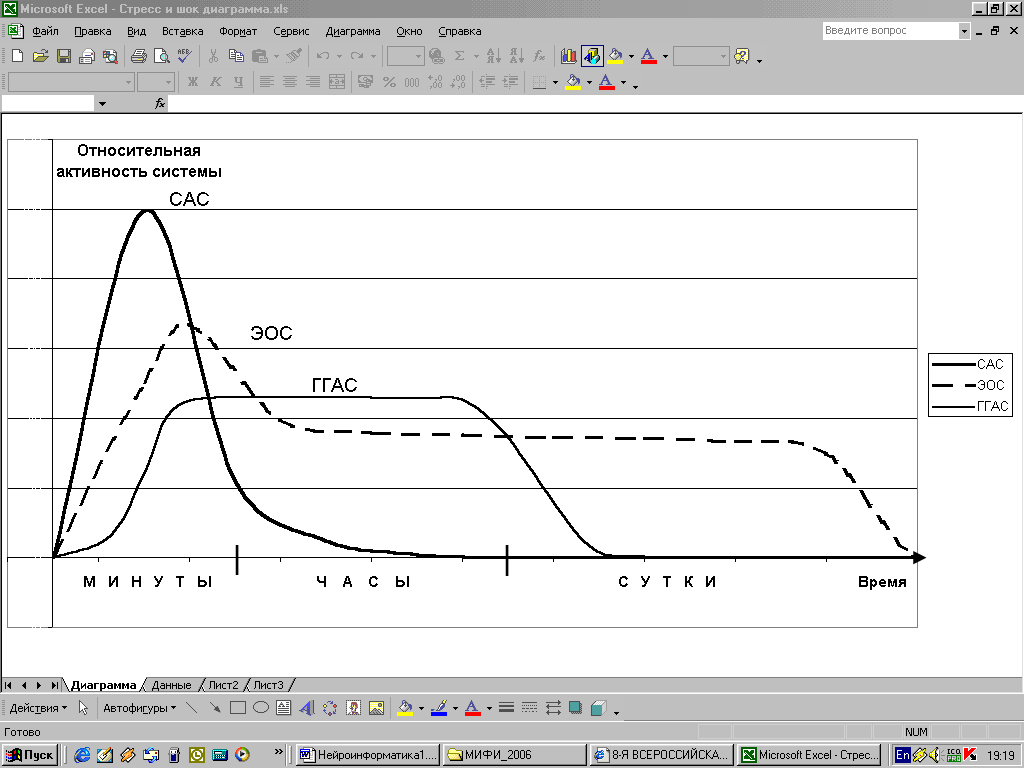

Согласно трехкомпонентной теории экстремальных состояний С.Б.Парина, Е.В.Голанова [280], стресс – это неспецифическая трехстадийная защитная системная реакция организма на повреждение или угрозу повреждения. Причем для данной реакции характерно «наличие большого разнообразия психологических, поведенческих реакций на первом этапе оценки уровня угрозы, но после запуска защитных механизмов она характеризуется весьма однообразными физиологическими проявлениями» [285]. На физиологическом уровне стресс отражается в последовательном доминировании трех стресс-регуляторных систем: САС (симпатоадреналовая), ГГАС (гипоталамо-гипофизарно-адреналовая), ЭОС (эндогенная опиоидная) [296; 280] (Рисунок 6).

Объективный стимул, воспринимаемый как повреждение, или его угроза, запускает стресс-активацию и называется стресс-фактором. На информационном уровне фактором запуска стресс-активации является сигнал о чрезмерном рассогласовании двух образов: желаемого и реального, предсказанного и реального, необходимого и реального.

Рис. 6. Динамика относительной активности 3-х стресс регуляторных нейрохимических систем при шоке и стрессе [по: 280].

Стоит упомянуть, что некоторые исследователи различают состояния острого стресса как единичной реакций на стресс-фактор и хронического стресса как результата череды реакций острого стресса [7]. В нашей работе рассматривается только состояние острого стресса.

Основываясь на трехкомпонентной теории экстремальных состояний, можно выделить ряд критериев, которым должен соответствовать маркер стресса. Маркер состояния – это признак, специфичный для конкретного состояния, то есть при других состояниях он отсутствует. Тогда вегетативные (а желательно и любые другие) маркеры острого стресса должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Динамичность. Так как стресс – это процесс, разворачивающийся во времени, то маркер стресса должен быть динамическим, а не точеным.

2. Стадийность. Так как стресс-активация реализуется через характерную только ей последовательность стадий доминирования нейрохимических регуляторных систем, то динамика показателя, или набора показателей, выступающего в роли маркера, должна включать в себя последовательно сменяемые фазы.

3. Инвариантность относительно характера стрессогенного контекста. Поскольку стресс — это неспецифическая активация, то маркер стресса должен воспроизводиться при эмоциональных, физических и когнитивных нагрузках, формирующих чрезмерное рассогласование.

4. Редуцированность. Так как при экстремальных состояниях наблюдается редукция разнообразия нейрохимических механизмов регуляции.

Таким образом, воздействие стимулов, которые воспринимаются как угроза, приводит к запуску нейрохимических механизмов, которые функционально обеспечивают защиту живой биологической системы [101; 175]. В результате острый стресс вносит изменения во многие биологические функции. Эти изменения по своей сути являются маркерами острого стресса. Утвержденные физиологические и психологические маркеры острого стресса являются важным инструментом исследовательской и клинической практики в области опасных состояний. Из всех известных маркеров стресса можно выделить две группы: прямые и косвенные.

Прямые маркеры стресса – те физиологические процессы, которые задействованы непосредственно в реализации стресс-активации. На физиологическом уровне отыгрывают в первую очередь показатели гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы (например, повышение уровня кортизола в слюне) [75], иммунной системы [181]; вегетативной нервной системы [220], периферической нервной системы [227].

Косвенные маркеры стресса – те психологические изменения, которые являются результатом перестройки физиологических процессов. Психологически острый стресс можно рассматривать как негативный субъективный опыт [97], который может как положительно, так и отрицательно сказываться на когнитивных функциях [123; 180].

Для начала рассмотрим физиологические маркеры стресса, так как, несмотря на свои недостатки (для их использования необходимы инвазивные методы, практически отсутствует возможность непрерывного мониторинга), они являются наиболее верифицированными.

Ввиду участия в реализации стресс-активации симпатоадреналовой и гипоталамо-гипофизарно-адреналовой систем, многие исследователи используют в качестве маркеров стресса уровень адренокортикотропного гормона, адреналина, норадреналина в крови и кортизола в крови и слюне [35; 79; 109; 100; 109]. Здесь важно уточнить, что как маркер рассматривается именно возрастание этих показателей – периодичность их изменений не учитывается. Кроме того, важно, что другие работы демонстрируют возрастание этих показателей и при физической нагрузке [51]. Работ, в которых была бы проведена дифференциация физической нагрузки и стресс-активации по уровню кортизола, адреналина или адренокотртикотропного гормона мы не обнаружили.

В изменениях работы сердечно-сосудистой системы выделяют следующие маркеры острого стресса: повышение артериального давления, повышение ЧСС [35; 36; 47; 162; 221; 100; 38; 79; 104]. При этом максимумы этих показателей по времени весьма вариативны в разных исследованиях: от 3 до 30 мин.

Относительно динамики показателей ВСР при стрессе литературные данные весьма противоречивы. В таблице 3 представлены результаты эмпирических исследований вариабельности сердечного ритма в различных стрессогенных контекстах. Некоторые исследования демонстрируют отсутствие изменений ВСР (дисперсии) [165] и выраженности дыхательной аритмии в ритме сердца [8] при наличии стресс-факторов, в то время как другие авторы показывают высокую степень изменчивости спектральных показателей ВСР (LF, HF, LF/HF) [112]. Такие противоречия результатов могут объясняться разной программно-аппаратной базой исследователей.

Заключая перечисление физиологических маркеров стресса, хочется акцентировать внимание на следующем моменте. Несмотря на то, что эндогенная опиоидная система активна на всех 3-х стадиях стресса [280], изменение уровеня опиоидных пептидов в крови, как правило, не рассматривается в современных исследованиях как возможный, сугубо специфичный для стресса маркер.

Психологические (субъективные) и поведенческие реакции на стресс-стимул могут быть весьма разнообразны. Как правило, стресс сопровождается повышением уровня тревожности [36; 184; 100; 161; 166; 213], увеличивается негативный настрой (по шкале PANAS) [73; 223; 161; 162; 47].

Очень интересные результаты наблюдаются в работах по исследованию когнитивных функций при стрессе. В работах Полевой С.А. с соавторами [287; 288] показано снижение уровня функциональной межполушарной асимметрии, и перестройка структуры функции цветоразличения в сторону доминирования порога в диапазоне синих цветов при экзаменационном стрессе.

В исследованиях процессов памяти наблюдаются противоречия. Одни работы демонстрируют улучшение показателей воспроизведения после стрессового воздействия [63; 134], другие – отсутствие изменений [87], третьи – ухудшение [155]. Buchanan и Tranel [30], вероятно, разрешили это противоречие, показав снижение показателей воспроизведения на эмоционально-нейтральные стимулы (при отсроченном воспроизведении), и улучшение – на эмоционально насыщенные стимулы. Аналогично в работах Smeets et al.[177] и Wiemers et al. [218] испытуемые продемонстрировали более высокие результаты запоминания стресс-релевантной информации.

Кроме процессов памяти, стресс увеличивает время реакции на простые и сложные стимулы [174], а также влияет на более сложные когнитивные процессы: переключаемость [148; 149], творческие задачи [4], принятие решений, связанных с риском [141; 208].

Таким образом, на данный момент выделен некоторый список психофизиологических маркеров стресса. Однако среди них сложно найти удовлетворяющий сформированным нами критериям. Ни один из них не имеет строгой специфичности к стрессу. Измерения в исследованиях осуществляются дискретно (срезы показателей во времени), непрерывная динамика показателей не рассматривается. С этим, вероятно, связаны противоречия эмпирических данных – измерения выпадают на разные стадии стресса, которые характеризуются разной структурой нейрохимической регуляции.

Источник

Выявление стресса и его стадии

Исследование суточных колебаний содержащихся в слюне стероидных гормонов – кортизола и дегидроэпиандростерона, – принимающих участие в нейроэндокринных механизмах развития стресса, а также отражающих стадийность его течения и адаптивные возможности организма.

Определяемые параметры: — Кортизол (утро) — Кортизол (полдень) — Кортизол (день) — Кортизол (полдень +день)/2 — Кортизол (вечер) — Общий кортизол — Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) (утро) — Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) (полдень) — Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) (день) — Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) (полдень+день)/2 — Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) (вечер) — Соотношение ДГЭА/Кортизол (маркер стрессоустойчивости).

Кортизол (утренняя, дневная, вечерняя и ночная порции), дегидроэпиандростерон (ДГЭА), соотношение ДГЭА и кортизола (маркер стрессоустойчивости) в слюне.

Синонимы английские

24 hour Salivary Adrenal Stress Profile, Salivary cortisol and dehydroepiandrosterone (DHEA) measurement.

Высокоэффективная жидкостная хроматография-масс-спектрометрия (ВЭЖХ-МС).

Нг/мл (нанограмм на миллилитр).

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Как правильно подготовиться к исследованию?

- За сутки и в течение всего периода сбора слюны исключить употребление кофеина, алкоголя, физические нагрузки.

- Прием седативных препаратов, кортизона ацетата, эстрогенов, пероральных контрацептивов, глюкокортикоидных препаратов (в т. ч. мазей) может вызвать повышение уровня кортизола. Отмена лекарственных препаратов осуществляется строго по рекомендации лечащего врача.

- Не курить в течение 1 часа до сбора слюны.

- За 10 минут до сбора слюны прополоскать рот водой.

- За 30 минут до сбора слюны воздержаться от приема пищи, чистки зубов, использования зубной нити, ополаскивателей полости рта и жевательной резинки.

Общая информация об исследовании

Человек в процессе своей жизнедеятельности постоянно подвергается воздействию различных неблагоприятных факторов. Причем в современном мире среди них на первый план выходят, прежде всего, техногенные и психосоциальные воздействия: физическая и умственная перегрузка, малоподвижный образ жизни, длительное отсутствие отдыха, эмоциональное истощение, монотонный труд, конфликты, общая неудовлетворенность и т.д. Действие таких факторов на организм человека приводит его в состояние стресса. Стресс – это комплекс физиологических изменений в работе нервной и эндокринной систем, а также других внутренних органов, возникающий в ответ на действие раздражителя. Он является защитной, приспособительной реакцией, позволяющей организму, мобилизовав все возможные резервы, пережить неблагоприятный период.

Одним из физиологических механизмов развития стрессовой реакции является активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы: гипоталамус выделяет кортиколиберин, стимулирующий секрецию гипофизом адренокортикотропного гормона (АКТГ), а под влиянием АКТГ в коре надпочечников активизируется выработка стероидного гормона кортизола. Изменения обмена веществ, возникающие в организме под влиянием кортизола, имеют решающее значение для успешной адаптации к стрессовому воздействию. В условиях стресса нервной ткани требуется большое количество энергии, которое обеспечивается за счет синтеза глюкозы из неуглеводных веществ. Часть белков скелетной мускулатуры под действием кортизола распадается до начальных компонентов – аминокислот, из которых потом образуется глюкоза. В этом заключается катаболическое действие гормона, которое в период адаптации к стрессору помогает эффективно распределять энергетические ресурсы организма. Вместе с тем длительное сохранение такой перестройки обмена веществ оказывало бы негативное влияние на организм, потому существуют физиологические механизмы торможения синтеза кортизола. Они включают, прежде всего, уменьшение выработки кортиколиберина под действием самого кортизола (так называемая отрицательная обратная связь) и параллельное образование надпочечниками другого стероидного гормона – дегидроэпиандростерона (ДГЭА), который оказывает противоположное кортизолу действие. Постоянное содержание в крови определенного количества ДГЭА предотвращает развитие психологической дезадаптации и стресс-индуцированных заболеваний. Кроме того, в ряде современных исследований по влиянию стресса на здоровье человека показана связь между соотношением ДГЭА/кортизол и развитием нарушений в деятельности сердечно-сосудистой, нервной и репродуктивной систем, а также социальной адаптации.

Особенностью большинства стрессогенных факторов нынешнего времени является их длительное воздействие. При этом нейроэндокринные механизмы адаптации организма, безусловно, не рассчитаны на подобные ситуации — они необходимы, чтобы выиграть время и либо справиться с неблагоприятными условиями, либо уйти из сферы их воздействия. Современные люди зачастую не справляются со стрессором (или не принимают его во внимание) и продолжают находиться под его воздействием, что приводит к потере контроля над механизмами адаптации, их истощению и развитию патологических состояний. Закономерность течения стресса и сопутствующих нейроэндокринных процессов отражают стадии:

Первая стадия – реакция тревоги – стадия мобилизации адаптационных возможностей организма. Это нормальный кратковременный ответ на стресс. На этой стадии активизируется работа гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, возрастает уровень кортизола в крови, начинают преобладать процессы катаболизма для повышенного энергетического обеспечения нервной системы. Паттерн изменений в гормональном профиле слюны на этой стадии будет следующим: повышенный уровень кортизола, нормальный уровень ДГЭА.

Вторая стадия – стадия сопротивляемости – характеризуется долговременной адаптацией к продолжающемуся действию стрессора. Благодаря формированию адаптивных механизмов, расход энергии в эту стадию становится меньше, однако количество вырабатываемых гормонов, в том числе кортизола, остается повышенным – соответствует потребностям организма в условиях действия стрессора. При этом общий субстрат, необходимый для синтеза кортизола и ДГЭА, уходит исключительно на производство первого, вследствие чего уровень ДГЭА снижается. Это первый признак усталости надпочечников. Гормональный паттерн в слюне: повышенный уровень кортизола и низкий уровень ДГЭА.

Третья стадия – стадия истощения – наступает, если действие повреждающего фактора не закончилось, однако адаптивные возможности организма уже исчерпаны. Истощение надпочечников на этой стадии проявляется снижением уровня как кортизола, так и ДГЭА. Сначала паттерн в слюне изменится до нормального уровня кортизола и сниженного уровня ДГЭА, а затем будут определяться низкие концентрации обоих гормонов.

В последующем при успешной адаптации к стрессору или прекращению его действия в начале восстановления надпочечников постепенно нормализуется уровень ДГЭА, при этом концентрация кортизола остается низкой.

В крови определенная часть кортизола и ДГЭА находится в связанном с белками плазмы состоянии и не обладает биологической активностью. С диагностической целью предпочтительнее определять концентрацию именно свободных, то есть не связанных с плазменными белками, гормонов. Содержащиеся в крови молекулы могут проходить через мембрану, отделяющую кровеносное русло от протоков слюнных желез. Свободные фракции стероидных гормонов, являясь липофильными молекулами с относительно небольшой молекулярной массой, могут свободно проникать через мембрану слюнных желез, а для связанных с плазменными белками она, напротив, непроницаема. Таким образом, измерение концентрации гормонов в слюне дает информацию об уровне их биологически активных – «свободных» фракций.

Выработка кортизола надпочечниками подчиняется суточному ритму – она максимальна в утренние часы и достигает минимальных значений к ночи. Вариации интенсивности секреции кортизола довольно значительны, поэтому для исследования необходимо не менее 4 образцов биологического материала, собранных в разные периоды суток. Использование слюны в качестве материала для исследования в данной ситуации обладает большими преимуществами, так как ее сбор это неинвазивная, безболезненная и удобная процедура.

Для чего используется исследование?

Исследование эндокринной реакции на острый и хронический стресс;

в спортивной медицине – для диагностики «синдрома перетренированности»;

в производственной медицине в целях дифференцировки легко и плохо адаптирующихся людей (например, при работе, сопровождаемой высокой вероятностью развития стресса).

Когда назначается исследование?

При наличии симптомов и признаков длительного стресса или дисфункции надпочечников, которые могут проявляться в том числе:

такими неврологическими расстройствами, как синдром хронической усталости (особенно усталость в утреннее время), расстройства настроения, депрессия, беспокойство, нарушения памяти и концентрации;

расстройствами обмена веществ – ожирение (часто накопление жира в области талии и на животе), дисфункция щитовидной железы, нарушения менструального цикла;

расстройствами пищеварения – запоры, диарея, рефлюксы желчи в желудке и пищеводе, язвенная болезнь;

Источник