Ощущения животных: слух, эхолокация, электро- и магниторецепция

Режим обучения доступен только авторизованным пользователям

Возможности режима обучения:

- просмотр истории в виде слайдов

- возможность прослушивания озвучки по каждому слайду

- возможность добавить свою, детскую озвучку

- тесты для детей, чтобы закрепить материал

- специально подобранные коллекции картинок и видео для улучшения восприятия

- ссылки на дополнительные обучающие курсы

Озвучка доступна в режиме обучения

В пустыне Калахари сурикатам приходится всегда быть настороже, ведь они являются привлекательной целью для множества местных обитателей. Поэтому сурикат взбирается на возвышенность, чтобы заранее увидеть приближающуюся угрозу. Об опасности сурикат предупредит сородичей специальным звуковым сигналом: «Опасность!». Поднимается на задние лапы и балансирует хвостом сурикат при помощи чувства равновесия. Похолодание или усилившийся ветер сурикат ощутит кожей и спрячется в норе, а острое обоняние помогает этим зверькам находить вкусных насекомых даже под толстым слоем песка. Выживание животных зависит от умения тонко чувствовать и быстро реагировать на события, которые происходят вокруг.

Пять главных чувств животных: обоняние, осязание, зрение, слух и вкус. Встречаются в природе и другие необычные чувства. Эхолокация – использование звука для определения местоположения объектов. Электрорецепция и магниторецепция – способность обнаруживать электрические и магнитные поля соответственно.

У различных животных ощущения формируются неодинаково. Хищные орланы полагаются на зрение, издалека замечая жертву и точно определяя расстояние до неё. У собак хорошо развито обоняние – с его помощью животное узнаёт сородичей и общается с ними. Некоторые животные полагаются на ощущения, которые недоступны человеку. Например, летучие мыши охотятся ночью в полной темноте благодаря эхолокации – способности улавливать отражённый от предметов ультразвук. Насекомые и птицы могут видеть ультрафиолетовый свет, что позволяет им обнаруживать невидимые человеческим глазом узоры на цветах и оперении. А слоны производят и слышат инфразвук – это позволяет им общаться на расстоянии многих километров.

Чувства животного являются неотъемлемой частью его нервной системы. Ощущения формируются при помощи специальных клеток-рецепторов. Они улавливают внешний сигнал и передают его в мозг. Например, зрительные клетки-рецепторы улавливают свет, затем генерируют нервный сигнал. Этот сигнал достигает мозга – здесь создаётся изображение. При этом мозг объединяет всю информацию, поступившую от различных органов чувств, и создаёт картину окружающего мира. У каждого рецептора есть чувствительность. Например, чем громче звук, тем более сильный сигнал в мозг посылают слуховые рецепторы. Однако если громкость будет недостаточна, то рецептор не активируется – а значит животное ничего не услышит.

Ощущения

Прохождение теста доступно в режиме обуения

Что такое звук? Если вы хлопнете в ладоши, то в этот момент выталкивается воздух между ладоней – создаётся звуковая волна. Эта волна достигает ушей и колебания воздуха преобразуются в электрический сигнал нервных клеток. Количество колебаний воздуха в секунду называется частотой звука и измеряется в герцах (Гц). Свист птицы заставляет молекулы воздуха вибрировать часто – а значит частота такого звука будет высокой. А раскатистое кваканье лягушки вызывает медленную вибрацию – частота вибраций звука будет низкой. Способность улавливать звуки позволяет животным ощущать шорох приближающейся жертвы, или отвечать на брачный зов.

Пределы слышимости у различных животных

Слух

У большинства позвоночных животных орган слуха состоит из двух основных частей: тонкой натянутой барабанной перепонки и слуховых рецепторных клеток. Барабанная перепонка колеблется под звуковыми ударами. Рецепторные клетки, расположенные в улитке, регистрируют колебания перепонки и отправляют сигналы в мозг. Барабанная перепонка лягушек видна по бокам головы. У млекопитающих барабанная перепонка спрятана за ушами. Уши «собирают» звук и направляют его к барабанной перепонке. Насекомые тоже обладают способностью слышать. Их «уши» могут располагаться на голове, теле или даже голенях. Часто диапазон слышимости насекомых настроен на улавливание звука партнёра. Например, звуковые антенны самца комара настроены на 380 герц – частоту «пищания» самки в полёте.

Наличие двух ушей позволяет животным определять, откуда доносится звук. Если источник звука находится слева, то первым звук уловит левое ухо, а через долю секунды – уже правое. Мозг использует эту задержку для вычисления направления звука. Левое ухо у сипух расположено выше правого. Такое удивительное строение черепа сипухи помогает определить, откуда доносится звук – сверху или снизу. Крайне полезный навык при охоте на мышей в полной темноте. Чем крупнее уши – тем более тихий шорох слышит животное. Так, уши миниатюрной лисички фе́нека непропорционально огромные. С их помощью фенек охотится на мелкую дичь. Кроме того, огромные уши помогают регулировать температуру тела, остужая животное в жаркую погоду.

Животным не повезло, что их соседями оказались шумные люди. Звуки промышленных заводов, автострад и городов нарушают привычную среду обитания животных. Например, шум дорожного шоссе в Северной Америке мешает луговым собачкам искать пищу и общаться друг с другом на расстоянии. Некоторые животные приспосабливаются. Живущие в черте города птицы стали петь по ночам – когда шумные люди уже спят. Однако для птиц остаётся проблемой поиск пищи в дневное время. Самый трагичный случай шумового загрязнения связан с выбросами китов на берег. Шумы военных сонаров сбивают животных с толку, что в итоге приводит к их гибели.

Источник

Класс головоногие

Класс головоногие, или цефалоподы (от греч. ϰεφαλή — голова и πούς — нога) — объединяет наиболее прогрессивные двусторонне-симметричные организмы, с 8, 10 или большим количеством щупалец, расположенных вокруг головы. Щупальца представляют собой видоизмененную, рассеченную на несколько частей ногу.

Обитают в океанах на всех глубинах, предпочитая придонный или донный слои. Представители класса: осьминог, каракатица, кальмар, наутилус. Являются хищниками-засадниками, которые подстерегают своих жертв. Рассмотрим данный класс на примере осьминога.

Общее строение

У головоногих возможна маскировка под цвет внешней среды за счет управляемых пигментных клеток-хроматофоров. Используя такую хитрость, эти моллюски способны полностью слиться с окружающим их фоном.

Их тело дифференцировано на голову, туловище и щупальца, в которые превратилась нога. На спинной стороне тела головоногих находится недоразвитая раковина. В глубине ротовой полости имеется терка (радула) для измельчения пищи.

Имеют наиболее прогрессивное строение в сравнении с остальными классами моллюсков. Головоногие — обладатели незамкнутой кровеносной системы. (Однако это единственный класс моллюсков, кровеносная система которых наиболее близка к замкнутой!) Имеют два жаберных сердца, накачивающих кровь в жабры, после чего насыщенная кислородом артериальная кровь попадает уже в главное сердце (таким образом, всего они имеют 3 сердца), нагнетающее кровь в ткани и органы.

Кровь за счет гемоцианина (белка, имеющего медь в составе) окрашивается в оттенки голубого цвета. Дыхание осуществляется жабрами. Органы выделения представлены парными почками (2 или 4).

Прогрессивное развитие также особенно заметно в строении нервной системы. Эти моллюски, с большой долей вероятности, можно называть самыми разумными животными среди всех беспозвоночных. Нервные клетки собраны в сложноустроенные ганглии (нервные узлы), которые обычно называют мозгом.

Хорошо развиты органы чувств: зрения — глаза, равновесия — статоцисты и также органы химического чувства. Глаза способны к аккомодации.

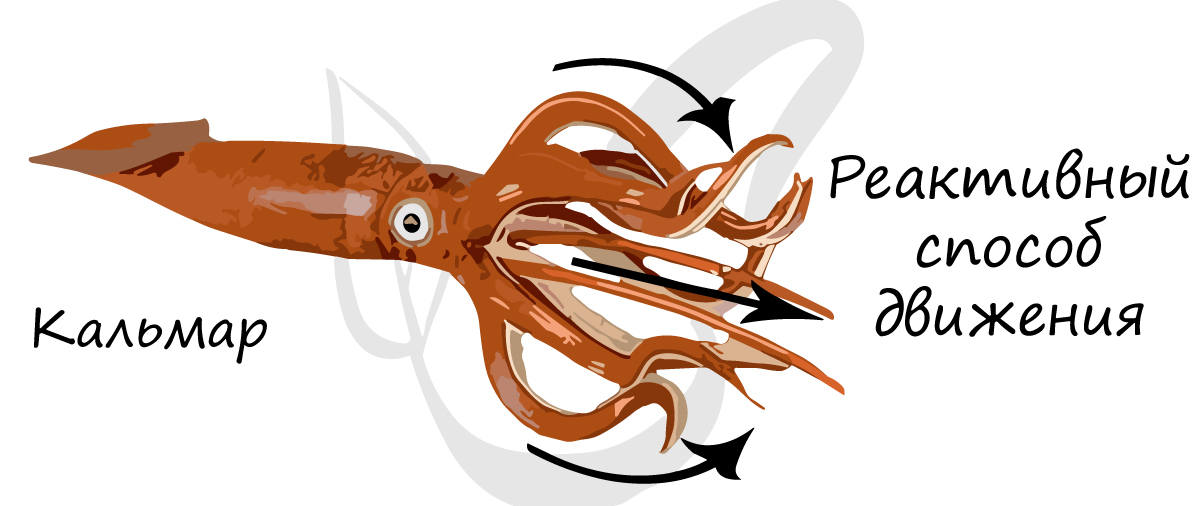

Сифон у осьминога один, ведет в мантийную полость, куда моллюск набирает в воду. В нужный момент мышцы мантийной полости сильно сокращаются, выталкивая воду — создается импульс для движения. Такой способ движения осьминога, кальмара и других головоногих называется реактивным.

У большинства моллюсков есть особая мускульная сумка — чернильный мешок, рaзвившийся из расширения задней кишки. Пигмент меланин, содержащийся в чернилах, обеспечивает их черный цвет. При возникновении опасности чернила выбрасываются из мешка в задний проход, выходя из которого смешивается с водой, выталкиваемой из мантийной полости во время реактивного движения.

В итоге образуется дымовая завеса, которая дезориентирует нападающего на моллюска хищника. За время пока хищник выберется из нее, моллюск успевает далеко уплыть.

Головоногие моллюски являются раздельнополыми организмами. Оплодотворение обычно внешнее (происходит в мантийной полости), однако встречается и внутреннее оплодотворение, развитие прямое.

Значение головоногих моллюсков

Как и все живые организмы, головоногие являются звеном в цепи питания. Они занимают позицию консументов. Для человека велико их пищевое значение: люди употребляют в пищу каракатиц, осьминогов, кальмаров.

Из секрета чернильной железы изготавливают акварельную краску, а также натуральную китайскую тушь.

Обратите внимание на массивную лопасть наутилуса — капюшон, который прикрывает голову моллюска. Наутилус может прятаться в раковину, прикрывая входное отверстие капюшоном.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

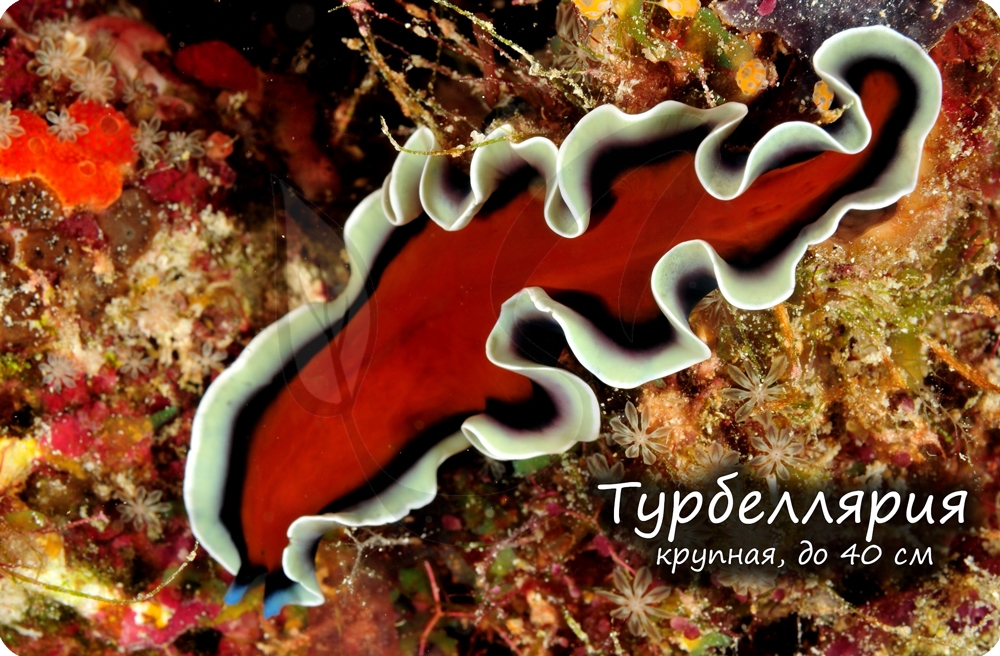

Класс ресничные черви

Класс ресничные черви представлен исключительно свободноживущими (хищными) формами. Такой образ жизни предрасполагает к более прогрессивному строению мышечной, нервной системы, хорошо развитым органам чувств (по сравнению с паразитами). Всего класс ресничные черви насчитывает около 3500 видов. Представители класса: молочная планария, черная планария, турбеллярии.

Изучать класс ресничные черви мы будем на примере типичного представителя — молочной планарии.

Молочная планария

Предпочитает молочная планария водоемы с чистой, богатой кислородом водой, медленно текучие или стоячие. Могут встречаться и в загрязненных местах — лужах, при этом их излюбленное место — затененные места у дна.

Средние размеры животного весьма скромные — 2,6 см в длину и 6 мм в толщину. Тело уплощено (тип все же называется «плоские» черви), задний конец заострен. Поверхность тела планарии покрыта эпителием, на котором находится множество ресничек, что облегчает движение планарии.

В толще эпителиального слоя находится множество выводных протоков желез, из которых выделяется клейкий секрет, покрывающий тело планарии. За счет этого секрета к планарии приклеиваются мелкие животные: мальки рыб, беспозвоночные, которые становятся ее добычей. Часть желез, расположенных по краям тела (белковые железы) выделяют токсический секрет.

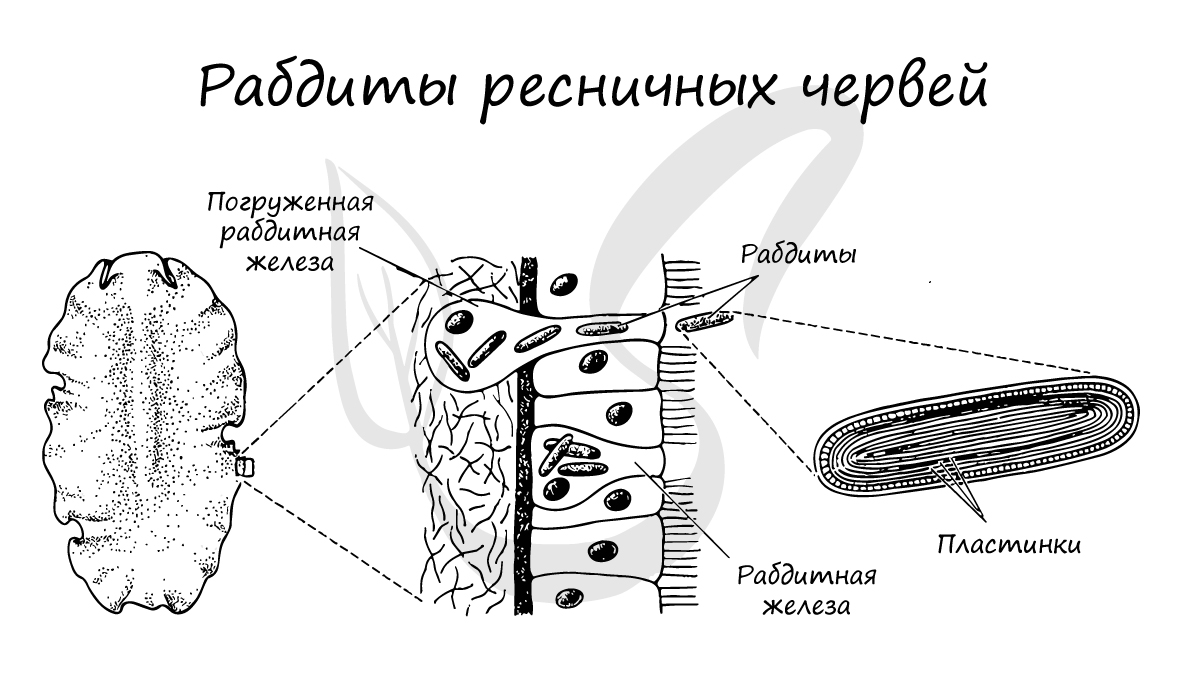

Особые железы в эпителии — рабдитные клетки, выполняют важную защитную функцию, благодаря им планария почти не поедается другими животными. При возникновении опасности рабдиты раздражаются и выстреливаются на поверхность тела, где образуют защитную слизь.

Передвигаются планарии не только за счет биения ресничек, но и за счет сокращение мышц, которых у них три слоя: кольцевые, продольные и косые. Спинно-брюшные мышцы, тянущиеся от верхней стороны тела к нижней, не относятся к кожно-мускульному мешку. При сокращении спинно-брюшных мышц тело сплющивается. За счет развитой мышечной системы тело планарии отличается гибкостью и эластичностью.

Полость тела у молочной планарии, как и у всех плоских червей — отсутствует. Пространство между органами занято клетками неправильной формы, отростки которых переплетаются друг с другом — такая структура носит название паренхима (мезенхима). Высокая способность к регенерации обусловлена именно клетками мезенхимы.

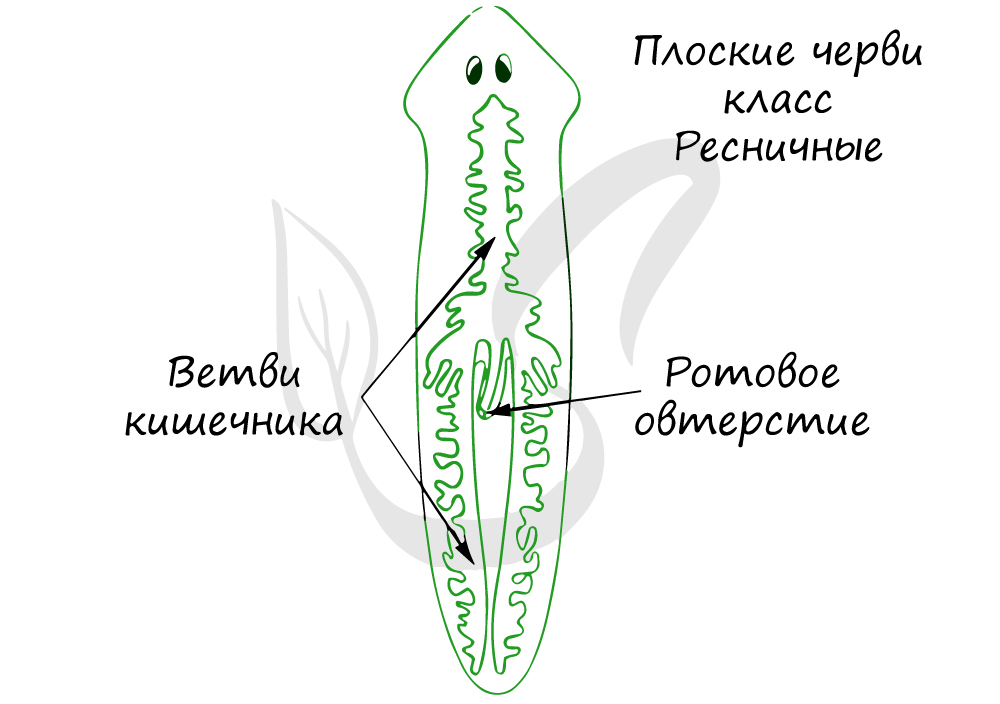

Ротовое отверстие располагается с нижней стороны тела, продолжается в мускулистую глотку. Когда планария пытается поймать добычу, глоточный аппарат способен резко выдвигаться, чтобы увеличить шансы на успешный обед.

Если обед пойман и его размеры меньше, чем глоточное отверстие, далее он поступает в разветвленный кишечник (обычно имеет 2-3 ответвления).

В случае больших размеров добычи, планария начинает выделять ферменты во внешнюю среду и жертва подвергается внеклеточному пищеварению.

Анальное отверстие отсутствует, поэтому удаление непереваренных остатков пищи происходит через ротовое отверстие.

Кровеносная система у плоских червей отсутствует, поэтому кишечник имеет разветвленную конфигурацию, помогающую доставить необходимые питательные вещества ко всем тканям и органам.

Специализированные органы дыхания отсутствуют, осуществляется дыхание всей поверхность тела. Напомню, что дыхание — процесс поглощение кислорода и выделение углекислого газа.

Выделение из организма жидких продуктов обмена веществ осуществляется с помощью специальных органов — протонефридий, представляющих собой систему каналов.

Нервная система стволового (лестничного, или ортогонального) типа. Как и у плоских червей вообще, представлена двумя головными нервными узлами (ганглиями), от которых отходят нервные стволы, имеющие множество ответвлений, иннервирующих все внутренние органы и кожу.

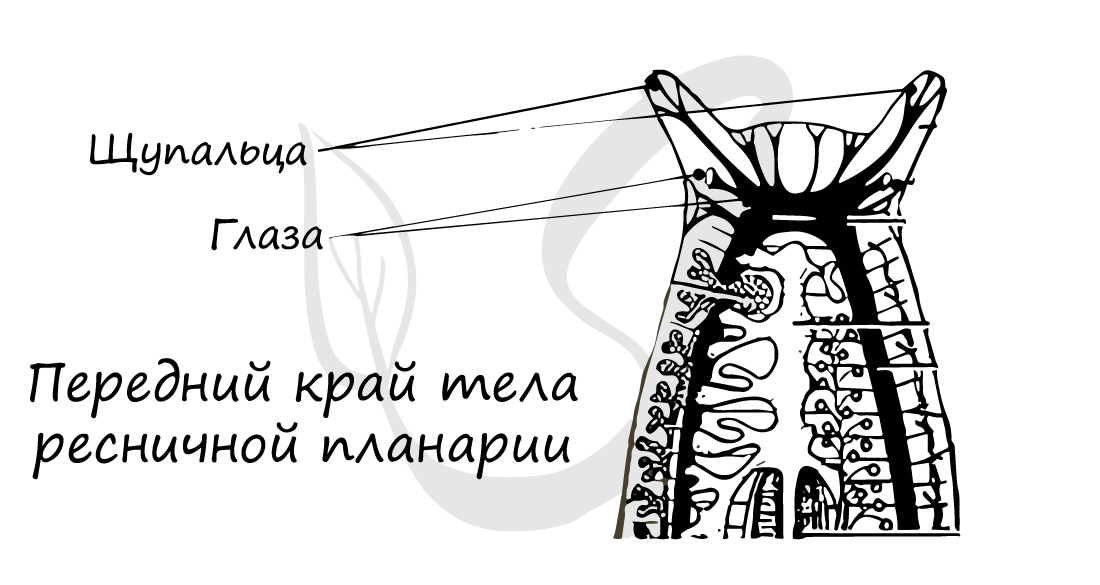

Органы чувств хорошо развиты у свободноживущих форм, в частности у молочной планарии. Имеются головные щупальца с хеморецепторами, помогающими находить пищу. Щупальца (головные лопасти) расположены на переднем конце тела. Рядом с щупальцами располагаются два глаза, с помощью которых планария оценивает уровень освещенности.

Между глазами расположен орган равновесия — статоцисты.

К органам чувств, располагающимся на переднем конце тела, от головных узлов направляются короткие нервы.

Молочная планария относится к гермафродитам. На одной особи имеются как мужские, так и женские половые органы. Размножаются преимущественно половым способом.

Мужская половая система состоит из пузырьковидных семенников, в которых созревают двужгутиковые сперматозоиды. От семенников отходят множество канальцев, впадающих в семяпровод, а семяпроводы, в свою очередь, соединяются в семенной пузырь. Из семенного пузыря начинается семяизвергательный канал, который продолжается в особый совокупительный орган — циррус.

Женская половая система представлена парными яичниками, отходящими от них яйцеводами, желточников, в которых образуются желточные клетки, и скорлуповых желез, где происходит оплодотворение, окружение яйца желточными клетками с запасом питательных веществ и формирование у яйца твердой оболочки — скорлупы.

Оплодотворение у планарий перекрестное: в ходе этого процесса две совокупляющиеся особи вводят циррусы (совокупительные органы) в копулятивные сумки друг друга. После оплодотворения яйца покрываются плотными оболочками и образуются «коконы», которые планария прикрепляет к различным подводным предметам.

Развитие планарии прямое, без метаморфоза. Из коконов появляются молодые планарии, похожие на взрослую особь, но значительно меньше ее в размерах.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник