- Терапия супружеских пар

- Ltl это тип супружеского одиночества который определяется как эмоциональная реакция

- Теория семейных систем Боуэна и факторы, влияющие на успешное функционирование в супружеской паре

- Читайте также

- 7. Факторы, влияющие на вовлеченность в работу

- 2. Факторы, влияющие на безопасность труда

- 8. Личностные факторы, влияющие на потребителя

- Факторы, влияющие на силу диссонанса

- Факторы, влияющие на наше внимание

- Факторы, влияющие на мотивацию обманщика

- Практика помощи супружеской паре

- Работа с парой в рамках теории семейных систем Мюррея Боуэна И. Ю. Хамитова

- Практика психологической помощи супружеской паре

- Теория семейных систем

- Теория Боуэна

- Теория Боуэна и факторы, влияющие на функционирование брака

- Лечение депрессии методами теории семейных систем Боуэна Беннет Титтлер

- Теория семейных систем и депрессия

- Инцест и теория семейных систем Боуэна

Терапия супружеских пар

В-четвертых, удалось разрешить и проблему, возникшую в сфере сексуальных отношений Супругам было предложено в течение нескольких недель попробовать иные формы сексуального контакта (без совокупления) В дальнейшем они стали пользоваться презервативами После каждой близости Ким мочилась, соблюдая осторожность Проблема была под контролем, но время от времени возникала вновь Было не совсем ясно, связана ли она с сексом или чем-то еще Ким сама для себя решила принимать все необходимые меры и стараться получать удовольствие от своей сексуальной жизни

Если вы боитесь одиночества, не вступайте в брак

Несмотря на призыв Чехова, женатые люди обычно менее одиноки, чем те, которые не состоят в браке (Gove, Style, and Hughes, 1990). Тем не менее 25% пар (так, по крайней мере, сообщается в одном из исследований) переживали длительные периоды одиночества (Barbour, 1993). В наши дни одиночество возникает по двум причинам Во-первых, в связи с тем, что многие пары работают в разное время и вынуждены по долгу службы ездить в командировки Время, проводимое с семьей, часто до нескольких часов в неделю. Время, которое отводится супругами на отдых, часто не совпадает. И когда одному из партнеров необходима поддержка, другого не оказывается рядом Все это приводит к тому, что человек чувствует себя очень одиноким. Во-вторых, культурой поощряется, чтобы люди, состоящие в браке, развивали свои интересы и хобби, и поэтому очень часто брачными узами бывают связаны партнеры, чья карьера находится на середине своего развития. У таких людей мало общего, за исключением детей, общего места жительства и общих родственников (не стоит преуменьшать силу этих трех распространенных связующих факторов). И здоровое стремление к самореализации оборачивается для многих супружеских пар тем оружием, которое приносит отчуждение и одиночество.

Наиболее эндемический тип супружеского одиночества получил название LTL (living together loneliness), то есть «одиночество совместного проживания» (Kiley, 1989) Одиночество совместного проживания

определяется как «эмоциональная реакция человека на ощущаемое им несоответствие между ожидаемым и достигнутым контактом с определенным лицом или лицами» (с. 23) Согласно утверждению Кили, поскольку социальные нормы определяют ожидания от партнеров по браку близости, участия и эмоциональной сопричастности, уровень LTL увеличился пропорционально этим ожиданиям.

Источник

Ltl это тип супружеского одиночества который определяется как эмоциональная реакция

Психотерапевт/психолог К. Ольховский. Библиотека запись закреплена

Какая у вас семья? Типы семей. Сплочённость, иерархия, гибкость, границы семьи.

Взаимоотношения между структурными элементами семейной системы можно описать через следующие параметры:

сплоченность, иерархия, гибкость,внешние и внутренние границы.

Д.Олсон в рамках своей модели выделяет четыре уровня сплоченности (и, соответственно, четыре типа семей), которые можно представить в виде следующего континуума: разобщенный-разделенный-связанный-запутанный.

1. Разобщенный – низкая степень сплоченности членов семьи, отношения отчуждения. В таких системах члены семьи эмоционально разделены, имеют мало привязанностей друг к другу, демонстрируют несогласованное поведение. Они часто проводят свое время раздельно, имеют различные интересы и разных друзей. Было установлено, что супруги в таких семьях чаще проявляют депрессивную симптоматику.

Брачные партнеры посредством изолированности друг от друга и подчеркнутой независимости часто скрывают свою неспособность устанавливать близкие взаимоотношения, возрастание тревоги при сближении друг с другом.Подобного рода феномен был описан П. Куттером как «эмоциональная импотенция». В ее основе чаще всего лежат два фундаментальных человеческих страха –страх одиночества и страх быть поглощенным другим.

2. Разделенный –некоторая эмоциональная дистанцированность членов семьи. Несмотря на то, что для членов семьи, прежде всего – супругов, более важно время, проводимое отдельно, они способны объединяться для обсуждения проблем, оказывать поддержку друг другу и принимать совместные решения

3. Связанный – эмоциональная близость членов семьи, лояльность во взаимоотношениях. Связанный тип семьи характеризуется эмоциональной близостью, лояльностью во взаимоотношениях, не достигающей уровня запутанности. Члены семьи часто проводят время вместе, и оно более важно, чем время, посвященное друзьям и интересам

4. Запутанный –уровень сплоченности слишком высок, низкая степень дифференцированности членов семьи. В таких семьях много энергии уходит на сохранение единства, наблюдается крайность в требовании эмоциональной близости и лояльности. Члены семьи не могут действовать независимо друг от друга, имеют мало личного пространства для развития и проявления своей индивидуальности и характеризуются чрезмерной взаимной эмоциональной вовлеченностью.

Реакция на эмоциональное отдаление в таких семьях феноменологически может напоминать реакцию ребенка на потерю объекта привязанности. При этом ведущими по отношению к дистанцирующемуся члену семьи становятся двойственные чувства любви и ненависти. Также могут присутствовать ощущения пустоты, одиночества, тревоги, уменьшения собственного «Я».

Олсон считает, что центральные уровни сплоченности (разделенный и связанный) являются сбалансированными и обеспечивают оптимальное семейное функционирование, в то время как крайние значения (разобщенный, запутанный) являются проблематичными и приводят к развитию семейных дисфункций.

Таким образом, члены семей разделенного и связанного типов способны сочетать собственную независимость с тесными эмоциональными связями с другими членами семьи.

Каждая семья проходит путь эволюции, выбирая наиболее приемлемую для ее членов эмоциональную дистанцию, позволяющую удовлетворить и потребность в слиянии, и потребность в отделенности. Противоречие между указанными потребностями является одним из важных феноменов, объясняющих нестабильность семейных отношений, прежде всего супружеских, по параметру сплоченности.

Нарушение супружеских отношений по параметру сплоченности представляет собой результат разрушения положительных эмоциональных связей между супругами.

Семейная иерархия. Можно выделить следующие типы семей, согласно установившейся в них системе семейной иерархии:

— Авторитарная семья -иерархия базируется на главенстве одного из партнёров. Отношения главы семьи с другим супругом и детьми строятся по принципу «доминирование – подчинение».

— Эгалитарная семья –основанна на равенстве супругов. В семьях с данным типом иерархии супруги могут распределять сферы ответственности.

В нормально функционирующей семье иерархия неразрывно связана с ответственностью. Вместе с тем, существуют ситуации, в которых власть и ответственность в одной и той же сфере принадлежат разным людям. В этом случае речь идет о дисфункциональной семье.

-Границы семьи

Понятие «границы семьи» используется для описания взаимоотношений между семьей и социальным окружением (внешние границы), а также между различными подсистемами внутри семьи (внутренние границы). Семейные границы представляют собой символические эмоциональные барьеры, которые защищают и поддерживают чувство целостности отдельных индивидов, подсистем и целых семей.

Границы поддерживаются, прежде всего, системой правил и договоренностей, существующих между членами семьи.

В модели Д. Олсона параметр «границы семьи» описывается в виде континуума:жесткие-проницаемые-размытые.

Оптимальному способу функционирования семьи соответствуют ясно очерченные и проницаемые границы.

Внутренние границы описывают различия между подсистемами и определяются спецификой существующих в них правил взаимодействия. В случае, когда внутренние границы между родительской и детской подсистемами очень жесткие, в семье может не хватать тепла и близости. Если границы, например, между супружеской и родительской подсистемами размыты, то родители зачастую перестают функционировать как супруги, выполняя исключительно задачи, связанные с заботой о детях и их воспитанием.

Наличие межпоколенных коалиций свидетельствует о нарушениях границ и иерархии в семье. Правило семьи: она начинает быть функционально нарушенной, когда коалиции складываются поперёк уровней иерархии, особенно, когда эти коалиции секретные. Коалиция, возникающая на основе совместного секрета, связанного с попыткой определённых членов семьи скрыть некоторую информацию от других, будет дестабилизировать всю семейную систему.

Особенности внешних границ отражают степень открытости семейной системы для контактов с внешним миром. Для слишком открытых семейных систем (при размытых внешних границах) характерны частые, неконтролируемые «вторжения»извне. Такая семья не обеспечивает необходимый уровень безопасности и комфорта для ее членов. Но не менее опасной является чрезмерная закрытость системы, являющаяся следствием ее жестких внешних границ. Члены семьи с жесткими внешними границами, как правило, отличаются повышенной тревожностью, испытывают страх перед внешним миром и имеют трудности при установлении контактов с людьми. Внешние границы также выполняют защитную функцию, а также способствуют сохранению семейной идентичности и стабилизации внутрисемейных отношений.

Взаимосвязь между внешними и внутренними границами — обратно-пропорциональная: чем более диффузны и проницаемы внешние границы системы, тем более жёсткими и ригидными являются внутренние границы, и наоборот.

Гибкость –способность семейной системы адаптироваться к изменениям внешней и внутрисемейной ситуации.

Д. Олсона описывает 4 уровня гибкости:

ригидный-структурированный-гибкий-хаотичный

1.Ригидный (очень низкий). Семейная система называется ригидной, если она характеризуется низкой способностью адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, в силу чего перестает адекватно выполнять задачи, возникающие перед ней в связи с прохождением стадий жизненного цикла.

2.Структурированный. При соответствии параметра гибкости структурированному уровню в семейной системе существует некоторая степень пластичности: например, члены семьи способны обсуждать общие проблемы и учитывать мнение детей. Роли и внутрисемейные правила стабильны, однако существует возможность их обсуждения

3.Гибкий (умеренный). Гибкому типу семейной системы характерен демократический стиль семейного руководства, открытые переговоры, способность при необходимости менять семейные роли

4.Хаотичный. Система в хаотичном состоянии имеет неустойчивое или ограниченное руководство. Решения, принимающиеся в семье, часто являются импульсивными и непродуманными. Роли неясны и часто смещаются от одного супруга к другому.

Уровни гибкости 2 и 3 -обеспечивают оптимальное семейное функционирование, 3 и 4 — характерны для дисфункциональных семей.

Из книги Черников А.В. Системная семейная психотерапия. Интегративная модель диагностики

_

Источник

Теория семейных систем Боуэна и факторы, влияющие на успешное функционирование в супружеской паре

Теория семейных систем Боуэна и факторы, влияющие на успешное функционирование в супружеской паре

Теория была создана между 1963 и 1967 гг. и включала в себя шесть концепций:

1. Концепция о дифференциации Я;

2. Концепция о триангуляции;

3. Концепция об эмоциональных процессах ядерной семьи;

4. Концепция о проективных процессах в семье;

5. Концепция о многопоколенной передаче;

6. Концепция об эмоциональном разрыве.

В 1975 г. Боуэн добавил к своей теории две новые концепции:

7. Концепция о позиции сиблингов;

8. Концепция о социальной регрессии.

Теория Боуэна содержит две основные переменные: уровень тревоги (или эмоционального напряжения) и степень дифференциации Я. Все организмы способны адаптироваться к сильной тревоге, справиться с короткими приступами тревоги. Но когда тревожность возрастает и становится хронической, в организме возрастает напряжение (внутри себя или в системе отношений). Напряжение приводит к появлению симптомов или дисфункций (физической, эмоциональной или социальной). Существует феномен заражения тревожностью – тревога может быстро распространяться в семье или в обществе. Любой человек в разное время может иметь разный уровень хронической тревоги и выглядеть нормальным при одном уровне тревожности и ненормальным при другом, более высоком уровне.

Рассмотрим подробнее, какие из концепций Теории семейных систем Боуэна влияют на успешное функционирование в супружеской паре и наиболее важны при работе с ней.

Дифференциация Я – основополагающая концепция теории Боуэна

Практически любой человек может вспомнить эпизоды из своей жизни, когда, поддавшись эмоциям, он действовал отнюдь не оптимальным образом. Естественно, что решения, принимаемые взвешенно и рационально, будут отличаться от решений, принятых в состоянии, когда человек охвачен каким-либо чувством. И неважно, что это за чувства: сильный гнев или безудержная радость, острая тревога или глубокое горе… Важно, что решение, принятое в этом состоянии, скорее всего, не будет оптимальным. Дело в том, что в процессе эволюции наши эмоции остались примитивными, а способность мыслить появилась не так давно.

Создатель Теории семейных систем Боуэн считал, что у любого человека существуют две системы функционирования: интеллектуальная и эмоциональная. Теория Боуэна сосредотачивается на эмоциональном функционировании семьи. Он вводит понятие эмоциональной системы. Эмоциональная система – это сложный чувственно-поведенческий комплекс, свойственный почти всем животным, по крайней мере, начиная с эволюционного уровня рептилий и птиц. Эмоциональная система включает в себя все автоматические или инстинктивные реакции человека на любые аспекты среды. Пищевое и брачное поведение, выращивание потомства и поведение в социальной группе и у людей, и у животных определяется эмоциональной системой

Интеллектуальная система – это функция коры головного мозга, которая появилась на последнем этапе развития человека и является основным его отличием от всех более низших форм жизни. Кора позволяет думать, рассуждать, рефлексировать, регулировать жизнь в определенных областях. Интеллектуальная, или когнитивная система человека дает ему способность наблюдать за функционированием и реакциями эмоциональной системы. И вот эта способность различна у разных людей, т. е. люди различаются по своей способности дифференцировать чувства (более субъективная вещь) и мысли (более объективная вещь). Эта способность никак не связана с интелектом человека. Можно иметь очень высокий IQ и при этом плохо различать чувства и мысли. Практически каждый человек сталкивался с ситуацией, когда он реагировал автоматически, не задумываясь, почему он сделал так, а не иначе. Вообще, эмоциональная система гораздо больше регулирует нашу жизнь, чем мы признаем.

Боуэн ввел понятие дифференцированность. Степень дифференцированности человека будет определяться тем, в какой мере он в состоянии различать свои чувства и мысли. Чем меньше уровень дифференциации Я у человека, тем менее он способен делать такие различения (Bowen 1976). Как правило хорошо дифференцированный человек может провести различие: «это я думаю, а это я чувствую». Однако в состоянии, когда повышается тревога (это может быть, например, в ситуации кризиса, стрессовой ситуации), эмоциональная и интеллектуальная системы сливаются, утрачивая способность к автономному функционированию. Именно в этих ситуациях мы не способны ясно мыслить, именно тогда наши действия и носят импульсивный характер. И вместо того чтобы «подумать об этом завтра», мы совершаем необдуманные поступки, руководствуясь импульсом.

Дальнейшие исследования этого феномена привели Боуэна к выводу о том, что во всех видах семей (от самых нарушенных до великолепно функционирующих) можно наблюдать слияние между чувствами и интеллектом. Различия будут лищь в способах и степени, в которой они слиты или дифференцированы друг от друга. Это и есть – концепция дифференциации Я.

Человеческая семья может быть описана как «эмоциональное поле». Термин «поле» показывает сложность эмоциональных стимулов, передаваемых и воспринимаемых членами семьи на разных уровнях взаимодействия. Эмоционально детерминированное функционирование членов семьи создает эмоциональную атмосферу, или поле, которое, в свою очередь, влияет на каждого. Это аналог гравитационного поля солнечной системы, где каждая планета и солнце своей массой уравновешивают поле, а оно, в свою очередь, регулирует отношения в системе. Никто не может «увидеть» гравитацию, как никто не может увидеть эмоциональное поле. О существовании гравитационного поля можно судить, наблюдая за траекториями планет. Люди, испытывающие влияние эмоционального поля, строят свое поведение и реакции друг на друга в зависимости него (Kerr, Bowen, 1988).

Эмоциональная система регулируется двумя противоположно направленными силами – стремлением к совместности, в пределе – к слиянию с другими, и стремлением к индивидуальности, в пределе – к полному одиночеству. Слияние характеризуется либо полным отказом от себя, либо изоляцией. Совместность же – это способность быть вместе, оставаясь при этом собой. В результате, семья, живущая по законам эмоциональной системы, характеризуется импульсивностью и реактивностью своего поведения, преобладанием аффекта над интеллектом, слиянием или отчуждением.

На уровне парных отношений дифференциация Я проявляется в способности быть совместными, т. е. оставаться отдельной личностью, будучи связанным с окружающими, или автономно функционировать, оставаясь в браке. Здесь имеется в виду баланс между совместностью и отдельностью, насколько партнеры в состоянии воспринимать себя частью семьи, оставаясь при этом отдельными личностями.

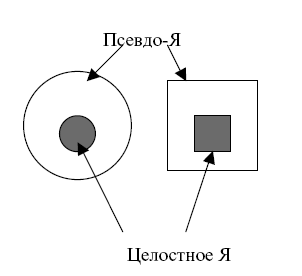

Еще одна важная составляющая дифференциации, помогающая лучше понять процессы слияния и совместности в браке, это – Уровень Целостного Я и Псевдо-Я в человеке.

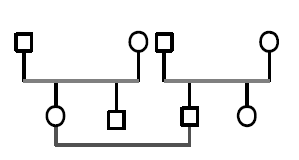

Псевдо-Я (рисунок 1) приобретается для приспособления к окружающей среде и состоит из множества убеждений, установок и т. д., разделяемых потому, что они считаются правильными во внешней среде. Псевдо-Я создается и модифицируется под влиянием эмоционального давления, существующего в любом эмоциональном союзе, будь то семья или общество. Семья требует от своего члена приспособления к ее идеалам и нормам. При этом принципы Псевдо-Я случайны, а иногда и противоречивы, но индивид этого не осознает. Оно не инкорпорировано, а как бы добавлено к Я. В период эмоциональной близости два Псевдо-Я сливаются друг с другом, одно растворяется в другом, при этом образуется общность МЫ (рисунок 2). Однако степень, до которой Псевдо Я будут сливаться, зависит от другой составляющей – Целостного Я.

Рис. 1. Целостное Я и Псевдо-Я

Целостное Я (рисунок 1) не участвует в феномене слияния (рисунок 2). Оно состоит из четко определенных убеждений, мнений, установок и жизненных принципов. Когда человек делает выбор, он становится ответственным за себя и за последствия. Естественно, Целостное Я может меняться, но лишь путем внутренних операций, переосмысления жизненных ценностей, переживания важных событий. Целостное Я никогда не меняется под влиянием внешнего давления.

Рис. 2. Совместность и образование феномена МЫ

Псевдо-Я развито в нас гораздо больше, а Целостное Я гораздо меньше, чем нам это кажется.

Именно на уровне Псевдо-Я люди испытывают слияние или совместность: дают, получают, одалживают, торгуются и обмениваются своими Я. При любом акте обмена один отдает часть себя, а другой равное количество. Пример: любовь – каждый пытается быть таким, каким его хочет видеть другой, и в свою очередь требует от партнера подобных изменений. Эта торговля происходят на уровне Псевдо-Я. В браке два Псевдо-Я сливаются в МЫ, где один становится носителем инициативы и ответственным за принятие решений. Этот один получает self в той степени, в которой другой его теряет. Партнер может отдать свое Я сразу или после непродолжительной торговли. Обмен Псевдо-Я – автоматический эмоциональный процесс, который появляется, когда люди «подстраиваются» друг под друга или манипулируют друг другом в тонких жизненных ситуациях. Например, критика, которая заставляет человека чувствовать себя плохо в течение нескольких дней – типичный пример обмена Псевдо-Я. С другой стороны, если партнер настолько растворяется в другом, что лишается способности принимать решения или приобретает тяжелую дисфункцию – психоз или серьезное хроническое заболевание, это говорит не только о слияниии Псевдо-Я, но и о слабости Целостного Я. Эти механизмы гораздо менее интенсивны при более высоких уровнях дифференциации.

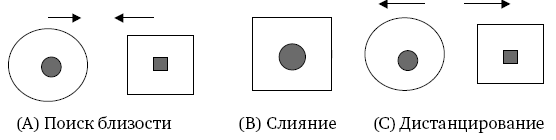

Здесь очень важным становится, насколько у индивида развито Целостное Я. При невысоком уровне его развития люди уподобляются героине рассказа Чехова, Душечке. Они сливаются с другим вплоть до потери себя (рисунок 3В).

Такое слияние – вплоть до потери себя, стирания границ собственной личности сродни исчезновению личности как таковой (сродни смерти). Оно неизбежно повышает тревогу. В результате требуется нечто, что ослабит столь интенсивное слияние, увеличит эмоциональную дистанцию. Существуют люди, которые могут чувствовать себя «хорошо», только если находятся «в отношениях» с кем-либо. Они очень остро чувствуют собственное одиночество. Страх одиночества практически непереносим для них. Таким образом, подобные люди всю жизнь ищут идеальных близких отношений (рисунок 3А) – находят их, сливаются с партнером (рисунок 3В), практически растворяются в нем. Возникает тревога, связанная со страхом исчезновения, следовательно необходимо реагировать дистанцированием и отчуждением (рисунок 3С), что затем стимулирует следующий цикл поисков близости или депрессию и отчуждение, или поиск новых систем отношений.

Рис. 3. Схема: поиск близости – слияние – отдаление

Как правило, жизнь таких людей представляет собой циклы чередующихся сближений и отдалений; всю жизнь они ищут идеальных близких отношений. Схематически это выгдядит так: люди находят близкие отношения ? происходит слияние ? они реагируют дистанцированием и отчуждением ? это стимулирует затем следующий цикл сближения или поиск новых систем отношений.

Партнеры, пребывающие в слиянии, обладают способностью «заражаться» эмоциями друг друга. В таких семьях супруги «телепатически» читают чувства друг друга. Если у одного из них неприятности и он охвачен своими чувствами, то другой автоматически погружается в чувства партнера.

Например, одна моя клиентка уже по голосу мужа, звучавшему из домофона или телефона, могла безошибочно определить настроение супруга. И такая чувствительность не наносила бы их отношениям особого вреда, если бы не одна черта, свойственная этим людям – они не только чрезвычайно чувствительны к настроениям других, особенно близких людей, но и обладают способностью «заражаться» этими чувствами. В результате, услышав в домофоне «раздраженный голос» мужа, возвратившегося с работы, эта женщина немедленно начинала злиться в ответ, а следовательно, на пороге квартиры муж неизменно встречал не менее сердитую, чем он жену, что, в свою очередь, лишь увеличивало его раздражение.

Способность чувствовать горе и радость другого человека, как свои собственные, практически жить ими, неумение в этот момент разделить, где твои чувства, а где чувства партнера, воспринимается как особая форма близости. Примером может служить влюбленность: «Я буду таким, каким ты захочешь меня видеть: буду выглядеть так, как ты захочешь, буду думать, чувствовать и делать все, что ты захочешь».

Таким образом, недифференцированность на уровне семьи будет проявляться в слиянии, принимающем форму сверхблизости или отчужденности между членами семьи, зависимости эмоционального состояния каждого члена семьи от эмоционального состояния другого, плохой способности приспосабливаться к переменам. Описанный выше пример, когда жена, услышав голос в мобильном телефоне, не только могла очень точно определить эмоциональное состояние мужа, но и «заражалась» им, т. е. начинала испытывать то же самое чувство, свидетельствует о семейной недифференцированности. В подобных парах партнеру приходится справляться уже со своим собственным раздражением или печалью, а не оказывать поддержку рассерженному или опечаленному супругу.

В парах с хорошей дифференциацией супруги способны пребывать в совместности, а не в слиянии (рисунок 2). Поскольку Целостное Я у них достаточно развито, то, даже сливаясь, образуя МЫ, они не перестают быть отдельными личностями. В подобных парах супруги могут брать на себя ответственность, способны ясно мыслить в гуще эмоциональных ситуаций. Они идут на компромисс, отстаивая при этом свои интересы и оставаясь собой. Они более свободны, ибо не являются пленниками эмоционального – чувственного – мира. Их эмоциональная жизнь удовлетворяет их гораздо больше, ибо они могут жить полноценной жизнью и разделять свои эмоции с другими. Они могут расслабиться и в отдельные периоды жизни отдать контроль эмоциональной системе, но если возникают проблемы, контроль вновь передается интеллекту, тревога снижается и кризиса удается избежать. Такие пары менее ориентированы на отношения, меньше зависят от того, что думает партнер, способны твердо стоять на своих собственных убеждениях, не испытывая потребности нападать на других или отстаивать свои убеждения во что бы то ни стало. Они, как правило, бывают более удовлетворены и своей семейной жизнью. Супругам нравится эмоциональная близость, но они не теряют собственных Я. Жена лучше реализуется как женщина, а муж – как мужчина, при этом нет необходимости спорить о преимуществах и недостатках биологического пола и социальных ролей. Каждый из супругов и детей сам отвечает за себя – они не обвиняют друг друга за свои поражения и не приписывают другим своих побед.

Люди вступают в брак, выбирая партнера с приблизительно одинаковой со своей степенью дифференциации. При этом один супруг может выглядеть более импульсивным, а другой – более сдержанным в проявлении своих чувств. Речь, скорее, идет о различии в стилях совладания с эмоциями. Например, очень импульсивная, «живущая своими чувствами» жена и рациональный, «держащий все под контролем» муж, скорее всего, обладают схожим уровнем дифференциации.

Однако способность разделения интеллектуального и эмоционального функционирования относительна и напрямую зависит от уровня тревоги. Уровень тревоги непосредственно влияет на функционирование пары. Стоит тревоге достигнуть определенного уровня, и автоматические реакции эмоциональной системы начинают возникать независимо от когнитивной активности. Пары с высоким уровнем тревоги более реактивны в браке, и им часто бывает трудно различить реальные и воображаемые угрозы. Даже высоко дифференцированная личность при достаточно высоком уровне тревоги испытывает трудности в мыслительном управлении поведением. С другой стороны, пары с низким базисным уровнем дифференциации могут утратить когнитивное функционирование даже при небольшой тревоге. Нужно отметить, что чем выше тревога, тем в большей мере поведение становится автоматическим, или инстинктивным.

Концепция о триангуляции

В благоприятной ситуации партнерам может быть комфортно друг с другом. Но диада может оставаться стабильной лишь до тех пор, пока уровень тревоги низкий. Однако рано или поздно между партнерами возникает напряжение. Источником этого напряжения может быть как внешняя ситуация (стресс), так и слишком большая или слишком маленькая дистанция между супругами. В этот момент, чтобы ослабить напряжение, на сцене появляется нечто третье или некто третий, цель которого – разрядить ситуацию, понизить возникшую в диаде тревогу. Причем этим третьим может быть не только отдельная личность, но и предметы, проблема, хобби, работа, группы людей, домашние животные, религиозная активность и т п.

1. Сидящая дома с ребенком жена, накопившая большое количество претензий к мужу, и работающий муж, испытывающий ответное раздражение, могут почувствовать «непреодолимое желание» посмотреть вечером фильм, поиграть в компьютерные игры или просто почитать, а вовсе не общаться друг с другом. В этой ситуации и книга, и компьютер, и TV лишь помогут снизить тревогу, канализировать накопившееся напряжение без конфликта.

2. Треугольник муж – жена – друзья дома. Повысившееся напряжение между супругами может найти выход в сверхсензитивности по отношению к друзьям дома. Возникают новые обиды, а также актуализируются старые. В результате супруги объединяются «дружа против» прежних приятелей, избавляясь таким образом от тревоги, существующей в их отношениях.

3. Треугольник муж – жена – алкоголизм, позволяет понизить тревогу и объединить супругов. В этом случае супруги взаимодействуют только на почве алкоголизма – конфликтуют, устраивают переговоры, лечатся, переживают… в общем, вся их жизнь вертится вокруг алкоголизма мужа. Следует учитывать только один нюанс: если существует только этот, объединяющий их треугольник, а парное взаимодействие представляет для супругов проблему, то пить этот муж не бросит никогда. Ибо в противном случае это повлечет за собой разрушение базового треугольника и разбалансировку всей системы.

Концепция об эмоциональных процессах ядерной семьи

Мы уже говорили, что чем ниже уровни дифференцированности супругов, тем интенсивней эмоциональное слияние в браке, которое приводит к появлению тревоги у одного или обоих супругов. И тем больше вероятность, что понадобятся некие механизмы, помогающие справиться с возникшим в паре напряжением. Способы, которым супруги привыкли справляться с возникшим в паре напряжением, они выносят из родительских семей. Традиционно принято выделять четыре механизма поглощения тревоги в супружеской паре и «защиты от излишней близости»: эмоциональное дистанцирование, супружеский конфликт, болезнь или дисфункция у одного из супругов, передача проблем детям.

Несмотря на кажущееся различие в стилях проявления каждого из них, функция у всех этих процессов одна – снижение тревоги. Уровень тревоги системы – своего рода наследственная характеристика, получаемая ядерной семьей от своих родительских семей. Человек, в отличие от животных, способен использовать интеллектуальную систему. Она позволяет вести себя разумно даже в эмоциональнонасыщенных ситуациях, при оценке действительности опираться на факты, при принятии решений учитывать прежде всего цели и принципы.

Пример эмоционального дистанцирования. Одна супружеская пара жаловалась, что из-за загруженности на работе и увлеченности своей карьерой они имеют гораздо меньше времени для общения друг с другом, чем им хотелось бы. Казалось бы, чего проще – найти общие увлечения и получать совместные радости вместе. Однако интересы у супругов разнились столь радикально, что сочетать их не представляло никакой возможности. Очевидно, что супруги автоматически избегали близости.

Нередко после интенсивного эмоционального контакта у супругов может возникнуть ощущение дискомфорта и желание несколько увеличить эмоциональную дистанцию. Подобное желание может возникнуть и при чрезмерной позитивности слитности, например, неодолимое желание поработать после хорошо проведенного совместного отпуска, и при негативном эмоциональном заряде. Во всех этих случаях мы имеем дело с увеличением эмоциональной дистанции. Причем дистанция может быть реальной, а может быть результатом внутренних операций. В первом случае, например, один из супругов под теми или иными предлогами может проводить много времени вне дома, или же супруги могут очень много времени проводить в компании других людей. Иначе говоря, ситуации, благоприятные для интенсивного контакта, избегаются. Во втором случае дистанция создается более тонкими средствами, направленными на снижение эмоционального реагирования. Примеры таких средств – хроническая раздражительность, хобби, «каменное» выражение лица. Интересно, что человек, устраняясь из эмоционального контакта с другим, может очень много об этом другом думать, вести внутренние диалоги, споры.

Обычно партнеры дистанцируются автоматически, без осознавания этого. Дистанцирование, по сути, есть «клапан» для выпускания напряжения и снижения тревоги. Несмотря на то, что оно происходит автоматически, дистанцирование обычно приводит к большему психологическому расстоянию, чем хотели бы партнеры. Тогда дистанцирование сменяется сближением. В любом случае неосознанно избегается дискомфорт, который ощущается из-за чрезмерного слияния. При этом источником собственных эмоциональных реакций и дискомфорта воспринимается партнер.

Пример супружеского конфликта. Супруги (речь о которых шла выше), увлеченные своей карьерой и проводящие все свое свободное время порознь, были неприятно поражены, когда в первый же день долгожданного отпуска между ними возникла серьезная ссора по совершенно незначительному поводу, который они и вспомнили-то с трудом. Тем не менее после ссоры каждый из них стал предаваться своим увлечениям.

Функция супружеского конфликта – управление тревогой и поддержание равновесия в семье. В ситуациях, когда напряжение в семье нарастает, партнеры излишне эмоционально реагируют друг на друга, их мысли часто сконцентрированы на «упрямстве, равнодушии, неразумности» другого. В такой ситуации конфликт может вспыхнуть по незначительному поводу и быстро достигнуть высокого накала. При этом могут вспоминаться давние обиды. Таким образом, при супружеском конфликте партнеры очень сосредоточены друг на друге, весь окружающий мир для них как бы не существует. Ошибки и оплошности партнера очень внимательно отслеживаются. Собственной роли в повторяющейся ситуации никто, разумеется, не понимает, в лучшем случае собственная роль может признаваться, но оцениваться как необходимая и вынужденная самозащита. Если интенсивность конфликта велика, он может выйти из-под контроля и стать неуправляемым. Тогда автоматически возникают тенденции привлечения третьих лиц (или организаций, например, полиции или службы кризисного вмешательства).

Для семей обычен двухфазный режим: конфликт – последующее дистанцирование. На фазе дистанцирования каждый из партнеров может поджидать, пока другой «оступится» – что-то сделает «не так». Нередко бывает и так, что конфликты чередуются с периодами теплой близости: близость – напряжение – дистанцирование – конфликт.

Степень их может быть от мягкой до тяжелой и зависит от уровня слияния супружеской пары, а также от интенсивности тревоги.

Пример дисфункции у одного из супругов. Сверхфункциональный и сверхответственный муж много времени уделяет работе. Жена недовольна этим обстоятельством, и в паре по этому поводу частенько возникают конфликты. Внезапно муж теряет работу. Разразившийся в отрасли кризис делает невозможным его дальнейшее трудоустройство. Муж очень переживает, виня во всем себя, а семейное напряжение достигает апогея. Конфликты происходят почти ежедневно. Неожиданно у мужа развиваются болезненные ощущения и отечность в области суставов рук и коленей. В дальнейшем он получает гормональное лечение от ревматоидного артрита, но облегчения не испытывает. За время его лечения в семье произошли изменения: жена нашла работу, маленький сын пошел в детский садик и для помощи по хозяйству была «выписана» из другого города теща. Жизнь стала налаживаться, однако муж продолжал болеть, все более погружаясь в гипофункциональное состояние. Жена и теща отвечали практически за все аспекты семейной жизни, относясь к нему как к маленькому сыну. Оба – и муж, и жена – хотели, чтобы все вернулось на круги своя, а муж продолжал винить себя: «Если бы я только был здоров, в нашей жизни все бы наладилось». Жена и теща тщательно следили за тем, правильно ли он соблюдает режим и медицинские процедуры. Пока здоровые члены семьи подобным образом функционируют ради больного, может развиться определенный тип семейной стабильности, которая обслуживается присутствием хронического симптома. Семье оказывается проще приспособиться к жизни с этим симптомом, чем искать те причины, которые «выталкивают» этот симптом на авансцену семейной жизни.

Муж был настолько сконцентрирован на выражении лица жены, читая на нем все возрастающее беспокойство о его состоянии, что уже не мог чувствовать себя здоровым рядом с ней. Он с изумлением заметил, что во время летнего отъезда жены, тещи и сына на отдых, несмотря на то, что он скучал по ним, самочувствие его заметно улучшилось. Он чувствовал себя спокойнее, а суставы беспокоили его заметно меньше.

Этот эмоциональный процесс связан с адаптацией супругов друг к другу. Обычно в браке обе стороны постоянно идут на компромиссы, чтобы избежать конфликта. Но в некоторых случаях компромисс может принимать очень жесткие формы. Например, один партнер мог быть обучен в родительской семье принимать решения за других; второй – позволять другим принимать решения за себя. Скорее всего, в браке эти люди, ощущающие себя хорошо только в этих позициях, будут действовать один – как гиперфункционал, а другой – как гипофункционал. Тенденция такого рода может быть связана с обоими партнерами. Например, один партнер доминантный, а другой приспосабливающийся. Если оба пытаются стать доминантными – конфликт неизбежен. Когда оба приспосабливающиеся – возникает паралич принятия решений. В семьях, где один из партнеров «везет» все на себе, а другой является слегка «инвалидом» (неважно, физическим или социальным) супруги удачно дополняют друг друга.

Формирование этого механизма также не вполне ясно. Одним из факторов, однако, считается порядок рождения каждого из супругов. Стремление к доминантной или приспосабливающейся позиции определяется функцией, которую человек выполнял в родительской семье.

Пока уровень напряжения низок, дисфункция одного из супругов может не проявляться. Однако в ситуации длительного стресса гипофункционал может обнаружить физическую, эмоциональную или социальную дисфункцию. Эта дисфункция, в свою очередь, может вызвать к жизни новые роли или позиции других членов семьи, в конечном счете служащие восстановлению семейного равновесия. Роли сиделок и санитаров при дисфункциональном члене семьи ослабляют межличностную напряженность. Это распределение – чисто функциональное: нередко можно наблюдать, как в случае выхода из строя «сильной» стороны «слабая» действует вполне эффективно.

Все четыре механизма должны поглощать существующее напряжение (тревогу) в семье. Для этого могут быть задействованы и все четыре области, и лишь одна из них. Любые симптомы в нуклеарной семье, супружеский конфликт, дисфункция одного из супругов или нарушения у ребенка будут менее интенсивными при низком уровне тревоги и более интенсивными – при высоком.

Концепция о проективных процессах в многопоколенной семье

Происходя из родительских семей, мы все наследуем определенные паттерны взаимодействия, уровень дифференциации и уровень слияния, которые воспроизводим уже в своем собственном браке. Если человек не мог чувствовать себя отдельной личностью в родительской семье, а отношения были подчинены принципу слияния, то в его собственной семье от него не приходится ожидать отношений, построенных на совместности и уважении к суверенитету супругов. Только при адекватно завершившейся сепарации от родительской семьи можно чувствовать себя отдельной личностью и создавать отношения, свободные от проекций.

Пример. 33-летняя женщина, недавно вышедшая замуж за мужчину старше нее на 20 лет, жалуется на разочарование в браке. «Я думала, – говорит она, – что все будет как до свадьбы, когда он ухаживал за мной: подарки, поездки, много внимания и заботы. А сейчас он все время занят, я фактически одна. Зачем я выходила замуж? Мне так же одиноко, как и до замужества…» Из истории клиентки становится известно, что она потеряла отца в 3-летнем возрасте и всю дальнейшую жизнь провела с мамой, которая так и не вступила во второй брак, а все свои усилия сосредоточила на дочери. Еще девочкой клиентка очень тосковала по отцу и привыкла считать, что все их с мамой трудности и беды обусловлены ранней гибелью отца. Кроме того, именно в родительской семье она получила уверенность, что мужчина, за которого она выйдет замуж, будет неприменно заботливым, опекающим и сверхфункциональным. С другой стороны, являясь для своей матери смыслом жизни, она не могла позволить себе сделать шаг в сторону собственной сепарации от нее. И неслучайно знакомство с будущим мужем состоялось через два месяца после внезапной смерти ее матери от инфаркта полтора года назад. А девять месяцев назад супруги поженились. Фактически, лишившись одного опекающего объекта, она тут же обрела другой: от одних эмоциональных отношений, переполненных слиянием, она переключилась на другие. Кроме того, внезапный роман позволил ей «отложить» переживания, связанные с потерей матери, и не испытывать боль утраты так остро. Однако мы понимаем, что ни боль отложенной утраты, ни ожидания опеки от супруга никуда не делись после свадьбы. И если бы супруги смогли поддерживать в браке такой же уровень слияния, каким он был на этапе романа, то между ними были бы радующие их отношения. Однако интенсивное слияние сменяется автоматическим дистанцированием, призванным понизить тревогу в паре. Несмотря на то, что источником дискомфорта каждый из них воспринимает другого, по сути, партнеры неосознанно избегают дискомфорта, который ощущается из-за чрезмерной близости. Но дистанцирование обычно приводит к большему психологическому расстоянию, чем хотели бы партнеры, что в свою очередь запускает следующий цикл сближения и отдаления.

При отсутствии адекватной сепарации существует два типа слияния с родительской семьей. Первый – избегание, когда человек надеется, что вступив в брак, он освободится от проблем родительской семьи. Вышеизложенный пример ясно иллюстрирует, что чем больше напряженности и нерешенных проблем в родительской семье, тем больше вероятность, что та же напряженность сохранится и в новых брачных отношениях. Фактически убегая от одного слияния, человек воспроизводит ровно то же в новых отношениях. Ни один партнер не в состоянии оправдать все ожидания, которые проецируются на него. Зато под грузом этих зависимостей брак неизбежно дает трещину.

Второй тип слияния – открытая подчиненность родительской семье, когда кто-то из супругов декларирует важность для него отношений с семьей родителей. Именно с родителями он советуется по важным вопросам, именно у них ищет эмощиональной и финансовой поддержки. Для стабильности брака от супруга такого человека требуется бесконечная лояльность родительской семье партнера, выполнение всех правил этой семьи и включение в эту семью на правах «братика» или «сестрички». Но если супруг такого человека будет предъявлять претензии на исключительную близость со своим партнером или заявлять о своем, отличном от всей этой семьи, мнении, то неизбежно возникнет напряжение.

В каждой супружеской паре существует «определенное количество» тревоги. Выше мы описали способы, которыми супруги справляются с возникшим в паре напряжением, механизмы «защиты от излишней близости». «Индикаторами тревоги в браке являются нестабильность брака, раздельное проживание супругов, развод и отказ от вступления в брак. Чем сильней эти индикаторы проявляются в семьях мужа и жены, тем больше шансов на то, что в их браке обнаружатся те же симптомы, несмотря на наличие детей и особенности характера взрослых» (Klever, 1996).

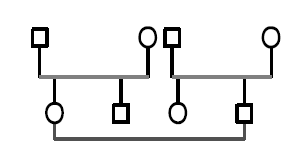

Концепция о сиблинговой позиции

На отношения в браке влияют и отношения с сиблингами. Брак как форма отношений между равными людьми больше похож на отношения между братьями и сестрами, чем на отношения между родителями и детьми.

Наиболее благоприятными Боуэн считал браки между старшим братом сестры и младшей сестрой брата. Оба не будут склонны создавать ни конфликтов, обусловленных старшинством, ни конфликтов принятия другого пола: для него привычна младшая девочка, для нее – старший мальчик. При этом оба привыкли к гетеросексуальным партнерским отношениям. Столь же благоприятным является брак между младшим братом сестры и старшей сестрой брата (рисунок 4А). Он привык к заботящейся и опекающей девочке старше него, она привыкла опекать и отвечать за мальчика младше нее. Следовательно, никто из них не будет конфликтовать по поводу главенства и принятия противоположного пола.

Кроме того, по мнению Боуэна, способы взаимодействия между партнерами могут быть связаны с порядком их рождения в семье. Если учитывать личностные особенности, диктуемые порядком рождения, то часто проблемы супругов могут быть обусловлены проблемой функционирования в различных позициях.

Брак между двумя младшими детьми (рисунок 4В), имеющих старших брата и сестру противоположного пола, скорее всего, будет выглядеть как союз двух недофункционалов. В периоды, когда тревога будет низка, этот брак может выглядеть как вполне устойчивый.

Рис. 4А. Пример комплементарного

Рис. 4В. Пример симметричного брака брака

Но в стрессовой ситуации супругов ожидает паралич в принятии решений. Младший брат привык, что о нем заботится старшая сестра и, следовательно, ожидает инициативы от своей супруги. Она же, являясь младшей дочерью, в свою очередь привыкла, что о ней заботится старший брат и, следовательно, ожидает от мужа, что тот решит все проблемы. В результате оба взирают друг на друга с надеждой, ожидая инициативы от своего партнера.

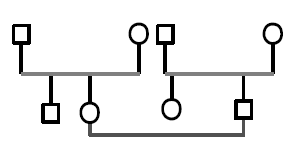

Брак между двумя старшими детьми (рисунок 5), имеющих младших противоположного пола, ожидают трудности иного рода. Это – два сверхфункционала, привыкших к заботе о младших, к ответственности за другого. В результате у каждого из них может быть свое видение, как найти выход из создавшейся ситуации. Стремление «сделать для семьи как можно лучше», но своим способом, может выглядеть как борьба за власть. Аналогичная ситуация можен быть и с единственными детьми.

С другой стороны, по мнению Боуэна, наименее благоприятными будут следующие две комбинации: браки старших детей и браки младших детей, особенно это касается семей, имеющих однополых детей. В обоих этих случаях никто из партнеров не был в отношениях с сиблингом противоположного пола. Но в первом случае оба были старшими в семье, а, следовательно, каждый будет стремиться подчинить себе другого, сделав его младшим. Во втором же случае каждый будет стремиться переложить ответственность на другого, от которого он или она могли бы зависеть.

Рис. 5. Пример симметричного брака

По мнению Боуэна, зная степень, в которой люди соответствуют личностным профилям, мы можем предсказать, какая степень слияния будет у супругов в браке и какие эмоциональные процессы в семье будут преобладать. Например, ответственный, с низким уровнем тревожности, старший ребенок – в высокой степени свидетельствует о хорошем уровне дифференциации в семье.

Паттерн эмоционального разрыва определятся тем, как люди обращаются со своими неразрешенными эмоциональными привязанностями к родителям. Этот паттерн касается того, как люди отделяют себя от прошлого, чтобы начать жизнь в настоящем. Здесь могут иметь место различные варианты: изоляция, уход в себя, бегство или отрицание важности родительской семьи, комбинации эмоциональной изоляции и дистанции.

Какую-то степень незавершенной эмоциональной привязанности имеют все люди. Чем ниже уровень дифференциации Я, тем интенсивней эмоциональная привязанность. Человек, порвавший с родительской семьей, и человек, никогда не покидавший ее, могут быть в равной степени эмоционально от нее зависимы. Можно прибегнуть к изоляции, уходу в себя, бегству или отрицанию важности родительской семьи, можно сочетать эмоциональную изоляцию и дистанцию, но к какому бы способу изоляции человек ни прибегал, все это лишь подтверждает, что существует невидимая «эмоциональная пуповина», связывающая человека с его родительской семьей. Тип механизма, используемый для достижения эмоциональной дистанции, не является индикатором интенсивности или степени незавершенности эмоциональной привязанности. У убежавшего из дома существует огромная неутоленная потребность в эмоциональной близости, но одновременно он испытывает к ней неприязнь. Он убегает, обманывая себя, что этим он достигает «независимости». Человек может похоронить родителей, сменить страну проживания, состариться, но его внутренние диалоги с уже умершими родителями не прекращаются. Да и сама жизнь, все его поступки как будто направлены на то, чтобы кому-то что-то доказать. Но чем сильней эмоциональный разрыв с его родителями, тем более он подвержен повторению того же самого паттерна в будущих взаимоотношениях. У него могут быть интенсивные взаимоотношения в браке, которые он будет считать временами идеальными и незыблемыми, но паттерн физической дистанции остается частью его. Когда в браке нарастает напряжение, он будет использовать тот же самый паттерн бегства. Он может «сбегать» от одного брака к другому. И тогда очень интенсивные эмоциональные отношения (неважно, позитивные или негативные) будут сменяться периодами охлаждения или «внезапными» влюбленностями. Или человек может устроить свою жизнь, окружив себя многочисленными партнерами, или его взаимоотношения могут становиться все более кратковременными. Яркий пример – Дон Жуан, который переходит от одних взаимоотношений к другим, каждый раз обрывая эмоциональные связи с прошлым и отдаваясь нынешним взаимоотношениям.

Пример. Супружеская пара: муж 40 лет, жена 37 лет. В браке 5 лет. У обоих это не первый брак, для жены он – пятый, для мужа – третий. Оба считают, что партнер его не понимает, не принимает. Оба перестали испытывать и эмоциональную привязанность друг к другу, и интеллектуальный и сексуальный интерес. Считают, что развод – лучший выход из создавшейся ситуации. Однако их волнует, как все это воспримет их 4-летняя дочка. Из истории семьи выясняется, что и муж, и жена происходят из семей, где эмоциональные разрывы наблюдаются по крайней мере на протяжении трех поколений. Бабушка женщины развелась с дедушкой, когда маме клиентки было 3 года, мама развелась с папой, когда клиентке едва исполнился год. Аналогичная ситуация в семье мужа: дедушка пропал без вести на войне, когда маме клиента было 4 года, бабушка одна воспитывала маму. Мама долгое время жила с бабушкой, а после ее смерти родила «для себя» сына. Отца он никогда не видел.

Женщины, пережившие развод родителей в возрасте до 16 лет, имеют на 59 % больше шансов на развод, чем женщины из нераспавшихся семей. Мужчины, родители которых развелись, имеют на 39 % больше шансов на развод, чем мужчины из нераспавшихся семей (Beal, Hochman, 1991). Эти данные подкрепляют мысль о том, что брачная тревога может передаваться от поколения к поколению.

Человек, добивающийся эмоциональной дистанции при помощи внутренних механизмов, имеет трудности другого порядка. Он в состоянии оставаться на месте события в периоды эмоционального напряжения, но более подвержен внутренним дисфункциям, таким как психическая болезнь, эмоциональным дисфункциям, подобным депрессии, социальным дисфункциям, подобным алкоголизму и состояниям эпизодической безответственности по отношению к другим. Лучшим примером является депрессия. Чем выше тревога в окружении, тем больше такой человек эмоционально изолирует себя от других, при этом создается впечатление, что он поддерживает нормальные отношения в группе. Значительная часть людей использует разнообразные сочетания внутренних механизмов и физической дистанции, обращаясь со своими незавершенными эмоциональными связями с родителями.

Чем более интенсивен эмоциональный разрыв с прошлым, тем больше вероятность того, что у человека возникнут те же проблемы в браке, что и у его родителей, но, возможно, в более ярко выраженном виде. В следующем поколении, его дети тоже прибегнут к эмоциональному разрыву, но, возможно, еще большей силы.

Иногда эмоциональный разрыв с прошлым связан с процессами, происходящими в обществе. Семьдесят лет истории нашей страны содержат много трагических страниц. Это и годы революции и террора, и годы войны и репрессий. Редкая семья, живущая в СССР, не испытала на себе этих влияний. Кроме того, советская политическая и социальная системы создавали режим, который способствовал отрыву членов семьи друг от друга. Существуют исследования, доказывающие факт того, что в подвергшихся репрессиям семьях, где поддерживалась память о бабушках и дедушках, где нет «белых пятен» в семейной истории, в целом функционирование было намного выше, нежели в семьях, сделавших из этого тайну. Если члены семьи обходили эту тайну молчанием (что, по сути дела, принимало форму эмоционального разрыва с прошлым), то в семье наблюдалось большое количество различных дисфункций. Кроме того, сами не сознавая этого, члены семьи в эмоционально трудных для них ситуациях прибегали к эмоциональному разрыву как способу решения возникшей проблемы. В этих семьях наблюдалось больше разводов, депрессий и прочих дисфункций.

Чем лучше семья поддерживает контакт с родительскими семьями, тем меньше проблем и симптомов в обоих поколениях. Существуют специальные техники для восстановления эмоционального контакта с родителями.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

7. Факторы, влияющие на вовлеченность в работу

7. Факторы, влияющие на вовлеченность в работу Основными факторами, влияющими на вовлеченность в работу являются:1) наличие стимулов;2) автономность;3) разнообразие работы;4) возможность оценить конечный результат трудовой деятельности;5) обратная связь;6) принятие

2. Факторы, влияющие на безопасность труда

2. Факторы, влияющие на безопасность труда Основными факторами влияющими на безопасность труда являются:1) сфера деятельности;2) продолжительность рабочего дня;3) время суток, на которое выпадает трудовая деятельность;4) освещенность;5) температура воздуха;6) дизайн

8. Личностные факторы, влияющие на потребителя

8. Личностные факторы, влияющие на потребителя Рассмотрим личностные факторы, влияющие на потребителя:1) пол – по статистике, вопросами приобретения в семье занимаются в большинстве случаев женщины;2) возраст – дети могут быть активными посредниками покупки:

Факторы, влияющие на силу диссонанса

Факторы, влияющие на силу диссонанса Некоторые противоречия вызывают более сильный диссонанс, чем другие. Одним из факторов, влияющих на силу диссонанса, является значимость каждой из диссонирующих когниции. Когнитивный элемент «Я не хочу умереть преждевременно»

Факторы, влияющие на наше внимание

Факторы, влияющие на наше внимание Какими бы совершенными ни были методы и способы управления вниманием, каким бы талантливым ни был человек, формирующий эту черту у своего подопечного, обязательно должны быть созданы определенные условия, способствующие этому

Факторы, влияющие на мотивацию обманщика

Факторы, влияющие на мотивацию обманщика Многих проблем, которым посвящена данная глава, мы уже касались в главах, связанных с развитием личности. Если в процессе нормального развития человек не справляется с той или иной задачей, то на данном этапе становится возможна

Практика помощи супружеской паре

Практика помощи супружеской паре Позиция терапевта и состав участников терапииПрослеживая характер взаимодействия в семье и внося изменения с целью улучшить функционирование, терапевт использует чередование трех позиций: тесной, промежуточной и отстраненной

Работа с парой в рамках теории семейных систем Мюррея Боуэна И. Ю. Хамитова

Работа с парой в рамках теории семейных систем Мюррея Боуэна И. Ю. Хамитова Введение До широкого проникновения идей Мюррея Боуэна в психотерапию психотерапевтическое мышление базировалось в основном на психоаналитической теории, которая рассматривает уникальность

Практика психологической помощи супружеской паре

Практика психологической помощи супружеской паре При оценке семейной системы на основе теории Боуэна терапевт решает целый ряд задач не только диагностического, но и непосредственно терапевтического характера. Например, сам процесс семейной оценки снижает

Теория семейных систем

Теория семейных систем Эволюция моих собственных теоретических взглядов началась лет за десять до того, как я приступил к исследованиям семьи. Без ответа оставалось много вопросов, касавшихся общепринятых объяснений эмоциональных заболеваний. Усилия по поиску

Теория Боуэна

Теория Боуэна Теория Боуэна рассматривает две основные переменные: уровень тревоги и степень интеграции Я. Переменная, связанная с тревогой или эмоциональной напряженностью, имеет несколько параметров. В их числе: интенсивность, длительность тревоги и разные ее типы.

Теория Боуэна и факторы, влияющие на функционирование брака

Теория Боуэна и факторы, влияющие на функционирование брака Дифференциация ЯДифференциация Я – это основное понятие теории Боуэна. Степень адаптивности людей к среде обусловлена разными уровнями дифференциации. Дифференциация Я представляет собой способность быть

Лечение депрессии методами теории семейных систем Боуэна Беннет Титтлер

Лечение депрессии методами теории семейных систем Боуэна Беннет Титтлер Депрессия – одно из самых распространенных и тяжелых эмоциональных нарушений, которые встречаются у людей. Несмотря на то, что степень выраженности и формы депрессии могут существенно

Теория семейных систем и депрессия

Теория семейных систем и депрессия Боуэн построил свою теорию семейных систем на основе понятий, сводящих в единую картину обширную группу феноменов, относящихся к эмоциональному функционированию. В своей оценке депрессии мы будем опираться именно на эти ключевые

Инцест и теория семейных систем Боуэна

Инцест и теория семейных систем Боуэна Словарь Мерриам Вебстер определяет инцест как «сексуальные отношения между людьми, связанными такой степенью родства, при которой брак запрещен законом». Смит (Smith, 1994) рассматривает инцест как одну из форм сексуального насилия над

Источник