- «Золотая эра лоботомии»: фотографии пациентов до и после

- Лоботомия ( страницы истории психиатрии)

- Ничего лучше в голову не пришло

- Бур и этанол

- «Оживший ночной кошмар». Краткая история лоботомии в портретах ее идеологов и жертв

- Содержание:

- Жертвы: Роза

- Операция, которая должна была вернуть ее к нормальной жизни, привела к обратному результату — Роза навсегда поселилась в своих фантазиях, не отличая реальности от вымысла, считая себя то персонажем романов XIX века, то английской королевой.

- Женщине в тогдашнем обществе отводилось место на кухне, а вернуть лоботомированного человека к плите и раковине было значительно легче, чем к фабричному станку или за офисный стол.

- Идеологи: Уолтер

- Читайте также

- В американском обществе на тот момент господствовали идеи евгеников, считавших, что люди изначально, от рождения, делятся на два сорта — качественных, «евгенических» («благородно рожденный» в переводе с греческого), и порченых, «дисгенических» («дурнорожденных»).

- Самыми популярными на момент появления лоботомии были способы, которыми лечили бедную Розу из первой части статьи, то есть инсулиновые комы и метразоловый шок. Оба они высоко ценились за повреждение мозга на молекулярном уровне, которое, как считалось, имело прекрасный терапевтический эффект.

- Фримена не устраивало кое-что другое. Если в 1930-х годах он сам рекомендовал «использовать метод с осторожностью» и «только в крайних случаях», теперь ему хотелось практиковать лоботомию как можно чаще.

- Вбить в мозг через глазницы пару острых предметов, поводить ими туда-сюда, как будто взбиваешь яйцо, скрестить, перерезая ткани, — такую мелочь Фримен мог бы сделать и сам.

- Как это стало возможным?

- Видный американский антрополог Эрнст Хутон в публикациях сравнивал психически больных с «злокачественными опухолями» и «ядовитой слизью».

- Снижение интеллекта нередко подавалось как плюс: ведь проблема невротиков в том, что они «слишком много думают».

- Лоботомия и евгенические стерилизации

- Метод становится массовым

- Может быть интересно

- Всю свою жизнь он не просто отвергал «чрезмерные» эмоции — он был последовательным врагом любой рефлексии, считая, что стоит нам «обратить взгляд внутрь и увидеть какие мы вонючки — и чаша весов легко склонится в сторону самоубийства».

- Как сформулировал сам Фримен в начале своей карьеры: пожилые — лучше молодых, женщины — лучше мужчин, черные — лучше белых, «простые работы» — лучше «сложных».

- Переосмысление: Говард

- Более того, один из самых известных случаев трансорбитальной «ледоколовой» лоботомии имел место в 1960 году — во времена, когда нейролептики уже были в ходу около пяти лет. Известен этот случай по двум причинам: во-первых, пациентом был ребенок, а во-вторых, этот ребенок позже стал единственным, кто сумел рассказать о своем опыте публично — в передаче на американском радио и в книге.

- Считалось, что лоботомия лишает людей эмоций, но невольно приходит в голову, что роботом тут кажется вовсе не лоботомированный Далли, а его «позитивный» отец.

- Заключение

- В новом климате холодной войны люди стали воспринимать утрату части личности, сопровождавшую лоботомию, не как досадный, но приемлемый побочный эффект, а как трагедию, угрожающую не только индивиду, но и обществу вокруг.

- Дополнение. СССР: один против всех

- Гиляровский яростно критиковал не только лоботомию, но и близкие ей идеологически «шоковые» методы, предлагая вместо них свой метод «электросна», «советский по принципу гуманности». Он говорил о том, что подлинное выздоровление человека не может достигаться путем повреждения мозга.

«Золотая эра лоботомии»: фотографии пациентов до и после

Впервые на человеке лоботомию провели в 1890-х годах. Примерно полвека спустя её расхваливали как чудесное средство от психических заболеваний и широко применяли почти по всему миру. В 1940-е и 1950-е годы лоботомия получила наибольшее распространение, ей подверглись примерно 40 000 пациентов в Соединённых Штатах и около 10 000 в Западной Европе.

В 20-м веке лоботомия широко применялась для лечения таких тяжёлых психических заболеваний, как шизофрения и депрессия. Врачи прибегали к ней даже для борьбы с хронической или острой болью, например, в спине. В ходе этой формы психохирургии одна из долей мозга (лобная, теменная, височная или затылочная) иссекалась или разъединялась с другими областями мозга. Частым следствием такого вмешательства становилось пожизненное вегетативное состояние пациента.

После лоботомии пациенты не проявляли прежнего возбуждения, и уход за ними требовал гораздо меньшего количества персонала. Некоторых после операции могли отправлять домой. Так решались проблемы с переполненностью психиатрических учреждений и увеличением стоимости ухода за психически больными пациентами, среди которых были солдаты, воевавшие на Второй мировой.

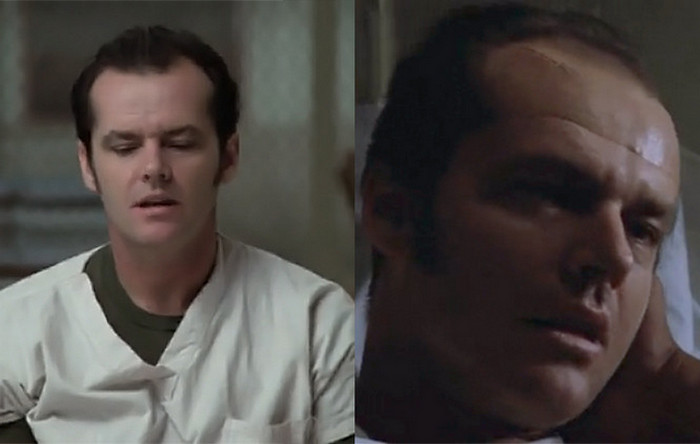

Сегодня мы знаем о лоботомии преимущественно из книг и фильмов. Пожалуй, самый известный пример в романе Кена Кизи «Полёт над гнездом кукушки», где операции подвергается главный персонаж – Рэндл Патрик Макмёрфи. В одноимённом фильме его сыграл Джек Николсон, удостоившись за эту роль премии «Оскар» 1976 года.

Если приводить некиношные примеры, можно вспомнить случай Розмари Кеннеди, старшей из сестёр Джона Кеннеди. Она отставала в учёбе от братьев и сестёр, а в подростковом возрасте демонстрировала перепады настроения. Розмари было 23 года, когда по настоянию отца ей провели префронтальную лоботомию. Операция, которую семейство Кеннеди долго держало в секрете, превратила Розмари в нетрудоспособного инвалида до конца дней.

Во многих странах эта форма нейрохирургии запрещена с 1950-х годов, но у неё появилась замена – химическая лоботомия. Она основана на приёме психотропных препаратов, имеющих аналогичное действие.

Судя по фотографиям из подборки Vintage Everyday, многим пациентам лоботомия принесла улучшения, они выглядят довольными и социально адаптированными. Слева на снимках люди до нейрохирургической процедуры, а справа – после (спустя от одного года до нескольких лет).

Источник

Лоботомия ( страницы истории психиатрии)

Опубликовано ср, 17/01/2018 — 13:39

В 1935 году амбициозный профессор невролог по имени Эгас Мониц посетил симпозиум , посвященный роли лобных долей головного мозга в поведении животных и человека. Эгас Мониц был в восторге от экспериментов нейробиолога Карлайл Ф. Якобсена , который последний провел с Джоном Фултоном. Якобсен и Фултон повреждали лобные доли шимпанзе по имени «Бекки», а затем наблюдали значительную трансформацию поведения обезъяны. Бекки раньше была упрямой, и трудной для окружающих , плохо обучалась, но после операции стала спокойной, невозмутимой и послушной. Мониц предположил потенциальную терапевтическую ценность хирургии лобной доли у людей, особенно, после знакомства с некоторыми работамии об опухолях лобной доли и о том, как они влияют на личность. Он считал, что некоторые психические расстройства вызваны отклонениями в функционировании лобных долей. Всего через три месяца после презентации Якобсена, и появилась хирургическая процедура — «передняя лоботомия».

Первоначально процедура Моница включала сверление двух отверстий в черепе пациента, затем подкорковое вливание чистого спирта в лобные доли, с целью уничтожить регионы, ответственные за возникновение психического расстройства. Однако, вскоре Мониц разработал еще один инструмент для абляции, — стальную петлю, которую он назвал «лейкодом» ( от греческим для «белого вещества») и начал называть процедуру «префронтальной лейкотомией». Несмотря на то, что методы оценки эффективности процедуры Моница были слабыми по сегодняшним стандартам науки — например, он обычно контролировал состояние пациентов всего несколько дней после операции, Мониц сообщил о выздоровлении или улучшении состояния большинства пациентов, которые прошли эту хирургическую процедуру и вскоре префронтальные лейкотомии проводились уже в ряде стран по всему миру.

Операции Моница привлекли внимание невролога Уолтера Фримана и нейрохирурга Джеймса Уотта. Они модифицировали эту хирургическую процедуру, на этот раз используя большой шпатель. Проникнув внутрь черепа, шпатель направлялся вверх и вниз в целью разрыва связей между зрительным бугроми префронтальной корой (исходя из гипотезы о том, что эти связи имеют решающее значение для возникновение эмоциональных реакций и психических расстройств, когда они не функционируют должным образом). Они переименовали операцию, назвав ее «лоботомией», поскольку лейкотомия подразумевала удаление только белого вещества, что не характеризовало данный метод лечения. Несколько лет спустя (в 1946 году) Фримен сделал еще одно изменение процедуры. Он стал использовать глазное яблока в качестве точки входа в лобные доли (снова для разъединения связей между таламусом и лобными областями). Эта новая операция стала называться «трансорбитальной лоботомией» и вызвала настоящий расцвет лоботомии. Введение трансорбитальной лоботомии привело к значительному увеличению популярности операции — возможно, из-за простоты и «целесообразности процедуры». Между 1949 и 1952 годами в Соединенных Штатах ежегодно проводилось около 5000 лоботомий (общее количество лоботомий, совершенное к 1970-м годам , предположительно, составляло от 40 000 до 50 000 ). Фримен стал адептом трансорбитальной лоботомии. Он путешествовал по Соединенным Штатам, останавливаясь в психиатрических больницах, чтобы делать операции на любых пациентах, которые, по-видимому, получил право, и обучать персонал выполнять операцию. Считается, что сам Фримен выполнял или контролировал около 3500 лоботомий; причем, его пациенты включали несколько несовершеннолетних и 4-летнего ребенка(который умер через 3 недели после операции).

В то же время , популярность трансорбитальной лоботомии стала ослабевать в своей выраженности. Это произошло потому, что врачи и пациенты начали признавать, насколько варварсой была эта процедура (наряду с тем, что сам подход был основан на фальшивом научном обосновании). Однако, реальные причины отказа от операции были более прагматичными. Падение интереса к лоботомии началось с некоторых вопросов об эффективности этой операции, особенно, при лечении определенных психических расстройств, например, таких как шизофрения. Было также признано, что некоторые когнитивные функции, такие как мотивация, спонтанность и способность к абстрактному мышлению непоправимо нарушались в результате трансорбитальной лоботомии.

В эпоху отсутствия эффективных психофармакологических препаратов психохирургические вмешательства рассматривались как «волна будущего». Они предлагали возможность лечения психических расстройств, которые часто были неизлечимыми и потенциально изнурительными не только для больного , но и членов его семьи. И все же, достижения в области нейробиологии в XX и в XXI столетиях были по своему ошеломляющими, а наши успехи в понимании генеза, диагностики и лечения психических расстройств намного опережают прошлые ошибки. Однако, любая наука изобилует ошибками, а нейронаука не представляет здесь какого- то исключения.

Источник

Ничего лучше в голову не пришло

Праздничный текст о лоботомии — одной из самых опасных операций

Сейчас лоботомия кажется атрибутом фильмов ужасов: сумасшедший доктор-злодей, вооружившись тонкими штыками и молотком, пробивает дырки в черепах своих жертв, превращая их в покорных зомби. Более 70 лет назад, однако, эта операция вовсю применялась в психиатрии: в некоторых странах лоботомию прописывали чуть ли не при легкой форме тревожного расстройства, а за разработку первого метода ее проведения даже была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине. О том, зачем медикам понадобилось высверливать дырки в черепах пациентов и помогало ли это на самом деле, а также чем отличалась советская лоботомия от мировой, рассказываем в нашем материале.

В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер. Премия по физике досталась японцу Хидэки Юкаве за предсказание существования мезонов, частиц — переносчиков взаимодействия между протонами или нейтронами, а в области химии отметили Уильяма Джиока — за его эксперименты с рекордно низкими температурами.

Премию по физиологии и медицине разделили двое ученых: швейцарец Вальтер Гесс — за описание роли промежуточного мозга в регуляции работы внутренних органов, а португалец Антониу Эгаш Мониш — за разработанную им за несколько лет до того методику хирургического лечения психических расстройств — лейкотомию, больше известную как лоботомия.

К тому моменту, когда Монишу вручили премию, число лоботомий, проведенных по всему миру, перевалило за несколько десятков тысяч и с большой скоростью росло: большинство операций проводилось в США, следующей шла Великобритания, а за ней — скандинавские страны.

Всего до 1980-х годов (последней эту операцию запретила Франция) в мире было проведено около сотни тысяч лоботомий, причем далеко не все они обошлись без непоправимых последствий.

Бур и этанол

То, что такая страшная хирургическая операция была отмечена нобелевским комитетом, сейчас может показаться как минимум странным. Следует, однако, иметь в виду, что в начале XX века диагностическая психиатрия развивалась очень бурно: врачи находили у своих пациентов шизофрению, депрессию и тревожное расстройство и делали это примерно так же, как сейчас это делают современные психиатры.

А вот до медикаментозного лечения и профилактики психических расстройств было еще далеко: первые антидепрессанты и антипсихотики появились на рынке лишь в середине века, а в популярной тогда панацее — опиатах — уже распознали очень опасное для жизни вещество.

Психотерапия, а также популярный тогда психоанализ зачастую не помогали, в особенности — в тяжелых случаях, и в психиатрических клиниках пациентов было очень много. Лечили их, в основном, шоковой терапией — но и она зачастую не приносила облегчения.

Хирургию, в свою очередь, врачи начала XX века считали чуть ли не универсальным методом лечения (по крайней мере, от тяжелых заболеваний). Проводимые в течение нескольких сотен лет до этого посмертные вскрытия поведали о человеческом теле достаточно, чтобы понимать, что и где нужно резать, а смертность от операционного вмешательства уже снизилась.

Медики также были уверены, что сравнительно хорошо разбираются в работе головного мозга. Так, Мониш, разрабатывая метод лейкотомии, вдохновился работой американского физиолога Джона Фултона.

В 1930-е годы Фултон изучал функции и структуру головного мозга приматов и в ходе одного из своих экспериментов отметил, что хирургическое повреждение волокон белого вещества лобных долей обладает неким успокаивающим эффектом: одна из его подопытных, вспыльчивая и необучаемая шимпанзе Беки, после операции стала покладистой и спокойной.

В принципе, идеи Фултона, заимствованные Монишем, верны: лобные доли действительно принимают участие в когнитивном контроле, необходимом для нормальной работы психики, а их связь с другими отделами мозга — теми, что лежат чуть глубже и отвечают за эмоциональное познание — в развитии психических расстройств играет не последнюю роль.

Проблема в том, что роль эту тогда толком никто не понимал (сейчас с этим дело обстоит чуть лучше, но все еще не идеально), но Мониш, вдохновившись экспериментами на шимпанзе, посчитал, что успеха можно добиться и на людях. Несмотря на скептическое отношение к этому Фултона, свою первую лоботомию (а точнее — префронтальную лейкотомию) будущий нобелевский лауреат провел в 1935 году.

Сам Мониш, страдавший от подагры, за инструменты не взялся: операцию проводил его коллега, нейрохирург Алмейда Лима. Первой пациенткой, пережившей лоботомию, стала 63-летняя женщина, страдавшая от депрессии и тревожного расстройства.

Лима просверлил дырку во фронтальной части черепа медицинским буром и залил участок, отделяющий лобные доли от остального мозга, этиловым спиртом: Мониш предполагал, что этанол создаст барьер, который и обеспечит успех процедуры.

Реклама инструментов для проведения лоботомии

Источник

«Оживший ночной кошмар». Краткая история лоботомии в портретах ее идеологов и жертв

«Операция на головном мозге от сумасшествия» — именно под этим модным для середины ХХ века слоганом продвигалась лоботомия. О том, как повреждение «неправильного мозга» стало главным хитом тогдашней психиатрии, и о том, что происходило с прооперированными, рассказывает Марина Гранатштейн.

Содержание:

Жертвы: Роза

Она сказала: с Розой надо что-то срочно делать. Ей сказали: есть один способ. Это новая, недавно разработанная операция. Да, риски высоки, но, если всё пройдет успешно, Роза перестанет страдать. Она станет спокойнее, она станет счастливее — и, конечно, больше не будет говорить эти ужасные, непредставимые вещи…

Роза родилась в 1909 году, в одном из маленьких городков американского Юга, — первый, желанный ребенок в семье светской красавицы и успешного коммивояжера. Ранние годы Розы и ее маленького брата Тома были счастливыми — мать жила обычной для нее жизнью «социальной бабочки», отец появлялся дома лишь наездами, а детьми занимались любящие дед с бабкой. Но вскоре привычный уклад был сломан — отцу Розы предложили место начальника в крупном городе соседнего штата. Семье пришлось переехать, все старые связи были потеряны. Новая работа отца не предполагала отлучек из дома. Брак родителей Розы перестал быть «гостевым», и противоречия между ними, существовавшие с самого начала, переросли в настоящую войну.

На новом месте отец Розы чувствовал себя как зверь в клетке. Он много пил, изводил жену придирками и шантажировал деньгами, она отвечала пассивной агрессией. Атмосфера в доме была пронизана напряжением, и нередко дети не могли уснуть от страха, слыша крики родителей, доносившиеся из спальни. Как следствие, Том рос тревожным, до болезненного чувствительным ребенком, а Роза, в детстве активная, общительная и ласковая, к подростковому возрасту стала боязливой, депрессивной и мнительной.

Отец не хотел тратиться на образование Розы (зачем девочке учеба?), но благодаря связям деда-священника в 16 лет ее взяли в католический колледж. В колледже дела у нее, судя по письмам, шли неплохо. Но вскоре обучение пришлось прервать — вместо него Розе предстоял традиционный для высшего общества США «выход в свет».

Родители рассчитывали, что на серии вечеринок, встреч и званых обедов дочь, как и другие девушки, быстро найдет приличного жениха — но, увы, план с треском провалился. Роза была красивой, с точки зрения некоторых — даже очень, но уж слишком странной. На свидании она могла весь вечер просидеть, не проронив ни слова, или, наоборот, час подряд с лихорадочным воодушевлением говорить на какую-нибудь нелепую, «несветскую» тему. Ни один из молодых людей не захотел встретиться с Розой дважды — настоящая катастрофа в глазах матери, для которой выгодный брак был идеей фикс.

Забракованная на брачном рынке, Роза попыталась устроиться на работу. Но в США тех лет выбор вакансий для женщин без образования был невелик. С трудом окончив курсы машинисток, Роза поступила на работу секретаршей, но несмотря на отчаянное старание (а может, как раз благодаря ему) ее сочли слишком нервной и неловкой и уволили на следующий же день. Узнав об увольнении, Роза с рыданиями заперлась в кабинке туалета, и, чтобы вытащить ее оттуда, пришлось вызывать в офис мать и брата.

Алкоголизм отца Розы прогрессировал, конфликты между родителями становились всё тяжелее. Роза, пытаясь защитить мать, сама оказывалась «на линии огня», и отец грозил, что выкинет ее на улицу. Любимый брат Розы давно уехал из дома, посвятив себя учебе и карьере, у нее же не было ничего: ни жениха, ни работы, ни жизненных перспектив. Она часто жаловалась, что чувствует себя «умирающей», и целыми днями могла сидеть, запершись в своей комнате. Вскоре у нее диагностировали шизофрению.

Первая госпитализация в психиатрическую клинику, вторая, третья. После каждого пребывания в больнице Розе становилось только хуже, что неудивительно — ее лечили инсулиновыми комами и метразолом, неэффективными, болезненными и травмирующими психику методами, которые могли бы свести с ума и совершенно здорового человека. К концу 1930-х тридцатилетняя Роза почти не выходила из психиатрической клиники, а когда ее состояние чуть улучшалось — вновь попадала в дом, за пристойным фасадом которого скрывались алкоголизм, измены, скандалы и рукоприкладство.

Однажды, когда Роза рыдала после очередного скандала между родителями, отец принялся ее утешать и — как была уверена Роза — коснулся ее в «сексуальном» ключе. Теперь мысль о сексуальных поползновениях отца не выходила у нее из головы. Как-то раз мать Розы, вернувшись домой, застала дочь в истерике — та кричала, что пьяный отец пришел к ней в комнату и домогался ее. Отчаявшаяся Роза больше не хотела соблюдать приличия — могла за столом заговорить о том, как девочки в колледже мастурбировали с помощью церковных свечек.

Так дальше продолжаться не могло. Надо было срочно что-то делать. Врачи сказали, что Розе может помочь новая операция. Они вскроют череп Розы и сделают несколько надрезов, отделяя ее «эмоциональный центр» — таламус — от «центра разума», лобной коры. «Лишние», «нездоровые» эмоции перестанут затоплять ее ум, рациональность восторжествует — и безумие пройдет.

В конце 1941 года мать Розы подписала документы на проведение одной из первых в США операций лоботомии, и 13 января 1942 года мозг Розы был вскрыт на операционном столе.

Роза и вправду забыла про свечки и воображаемые (а может, и нет) домогательства отца. В письме к родным после операции она писала, что мечтает о черном кофе с печенькой, и просила прислать ей доллар на мороженое. И хотя сперва Роза казалась родным успокоенной и повеселевшей, вскоре стало понятно: всё не так просто.

Операция, которая должна была вернуть ее к нормальной жизни, привела к обратному результату — Роза навсегда поселилась в своих фантазиях, не отличая реальности от вымысла, считая себя то персонажем романов XIX века, то английской королевой.

Остаток жизни — очень долгой — она провела в учреждениях (самых дорогих — на деньги разбогатевшего брата). Брат, узнавший об операции лишь постфактум, всю жизнь винил мать за принятое ею решение и себя за то, что не был рядом. Случившееся с Розой преследовало его до конца дней.

История Розы типична сразу во многих отношениях. Во-первых, диагноз шизофрения (хотя первоначально лоботомия применялась к людям с тревожными расстройствами, позже главной мишенью стали «шизофреники» — самые тяжелые, самые бесправные жители больниц). Во-вторых, запрос на операцию, исходивший от родственников, и результаты в виде целой жизни в учреждении (хотя операция позиционировалась как верный способ «вернуть пациентов домой из клиник», на самом деле, как показали поздние исследования, закрепиться в «наружней» жизни она помогала мало). В-третьих, стремление объяснить страдание, вызванное обстоятельствами, отношениями с семьей и социумом, — проблемой, находящейся в индивиде, «внутри мозга».

И в-четвертых, но далеко не в-последних: Роза была женщиной. Несмотря на то что самая известная история лоботомии в популярной культуре — расправа с бунтарем Макмерфи из «Полета над гнездом кукушки», в реальности 60–80% операций проводились именно на женщинах.

Идеолог лоботомического бума Уолтер Фримен прямо объявлял, что женщины подходят для операции лучше мужчин. Связано это было, конечно, не с мифической разницей между мужским и женским мозгом, а с гендерными стереотипами.

Женщине в тогдашнем обществе отводилось место на кухне, а вернуть лоботомированного человека к плите и раковине было значительно легче, чем к фабричному станку или за офисный стол.

Таким образом, хотя значимости книги Кизи в деле борьбы за свободу отрицать и нельзя, с исторической точки зрения, пожалуй, более типична пьеса Теннесси Уильямса «Внезапно, прошлым летом», где властная богатая дама приказывает лоботомировать племянницу, чтобы та не извлекла на свет страшные семейные тайны.

Операция, в 1942 году считавшаяся редкой, уже спустя пять лет набрала чудовищные обороты: за время первой волны психохирургии в одних только США будет лоботомировано 40–50 тысяч человек. Лоботомия прошла путь от экспериментальных операций до медицинского феномена, изменившего жизни сотен тысяч людей, а главный ее апостол, невролог Уолтер Фримен — от эксцентричного лабораторного ученого до врача-маньяка из фильма ужасов.

А начиналось всё тихо и скромно, в рамках строгого академического дискурса — с подопытной шимпанзе Бекки.

Лоботомия известна нам как американское явление. На деле США были страной с наибольшим абсолютным количеством лоботомированных людей, но с далеко не самым большим количеством на душу населения. Этот рекорд — за странами Скандинавии, а именно за Норвегией, где лоботомия была проведена каждому 7 из десяти тысяч населения, и за Швецией с шестью людьми из десяти тысяч. История лоботомии в Скандинавии во многом повторила американскую: влиятельные энтузиасты метода, истерика в прессе, замалчивание правды о методе, гендерный перекос и связь с евгеническими идеями. Популярен метод был и в Британии, и даже в Японии.

Идеологи: Уолтер

Лето 1935 года, Лондон, Второй мировой конгресс неврологов. Исследователи из разных стран прибыли, чтобы обсудить функции лобных долей мозга человека. В программе — доклад двух ученых из американского Йеля, представлявших результаты эксперимента по хирургическому повреждению лобных долей у шимпанзе. Одна из двух шимпанзе, самочка Бекки, после операции полностью утратила так называемую экспериментальную тревожность: раньше она переживала, если делала ошибку в задании, и страдала, если ей не давали лакомства, теперь же стала безразличной, всем довольной, «управляемой».

В числе присутствовавших в зале был Антонио Каэтано де Абреу Фрейре, в миру известный под псевдонимом Эгаш Мониш, — влиятельный португальский невролог и успешный политический деятель, уже дважды номинировавшийся на Нобелевскую премию, но пока не получивший ее.

Во время обсуждения доклада Мониш задал вопрос. Его интересовало, нельзя ли повторить подобную операцию на психически больных людях.

Читайте также

Автор опыта над Бекки, Джон Фултон, по его собственным словам, «испугался» и назвал идею кощунственной. В зале повисла неловкая пауза — выступление Мониша шокировало многих. Но был один человек, который не смутился и не занервничал, а, наоборот, ощутил восхищение перед «дерзостью» и «широтой научной мысли» португальского ученого. Звали этого человека Уолтер Джексон Фримен II.

Уолтер Фримен не был ни «селф-мейдом», ни талантливым одиночкой, пробившимся в модную тогда неврологию из самых низов. Напротив, он родился во влиятельной медицинской семье — его дед, Уильям Кин, был основателем американской нейрохирургии, первым человеком, сумевшим в США успешно удалить опухоль мозга. Именно вмешательство деда позволило двадцативосьмилетнему Уолтеру, только закончившему интернатуру, занять престижную должность главы лаборатории в крупной психиатрической больнице Св. Елизаветы в Вашингтоне.

Воспитан Фримен был в атмосфере религиозной строгости. Эмоции в семье считалось нужным подавлять, а когда они всё же прорывались наружу, происходило это в причудливой, пугающей форме — к примеру, когда юного Уолтера поймали на прогулах, его отец, вместо того чтобы наказать сына, принялся исступленно бичевать самого себя у него на глазах. Став взрослым, Фримен будет с неприятием, граничащим с ненавистью, отвергать любые «чрезмерные» эмоции, любое «нездоровое» возбуждение. Неудивительно, что больные в Св. Елизавете вызвали у него не сочувствие, а «смесь стыда, отвращения и страха».

В американском обществе на тот момент господствовали идеи евгеников, считавших, что люди изначально, от рождения, делятся на два сорта — качественных, «евгенических» («благородно рожденный» в переводе с греческого), и порченых, «дисгенических» («дурнорожденных»).

Психически больные, само собой, попадали во вторую категорию. Немало евгеников было среди ученых и врачей, имелись они и среди политиков и крупных бизнесменов, которые были способны влиять на науку, спонсируя исследования определенной направленности. Фонд Рокфеллера и Институт Карнеги, к примеру, богато финансировали ученых и лаборатории, которые обещали показать, что причины психических болезней коренятся в изначальной «неправильности» мозга больного, а вовсе не в плохих условиях жизни, стрессе и нищете.

Уолтер Фримен не остался в стороне от модного тренда. Как и другие, он решил искать причины психических расстройств в «дефектах мозга». Вооружившись инструментами для вскрытия и огромным запасом трупов умерших больных (благо, в них недостатка не было: смертность в психиатрических учреждениях США того времени превышала «наружнюю» в 10–15 раз), он принялся за работу. Но почти полторы тысячи вскрытий умерших пациентов не дали ему ровным счетом ничего. Мозг больных, с отчаянием понял он, ничем не отличается от мозга здоровых. Не только под черепной коробкой, но и нигде в теле причин сумасшествия обнаружить не удалось.

Но вернемся к Эгашу Монишу и его интересу к шимпанзе Бекки. Впоследствии португальский ученый яростно настаивал, что задумывался об операциях на мозгу «безумцев» еще с начала 1930-х годов. Но факт остается фактом — именно после лондонского конгресса он начал активно готовиться к экспериментам на человеке. Уже осенью того же года он провел первую операцию, названную им префронтальной лейкотомией, на шестидесятитрехлетней женщине с диагнозом тревожная депрессия. Часть коры ее мозга была разрушена инъекциями спирта; как зафиксировал Мониш, после этого женщина стала «заметно спокойнее». Чуть позже Мониш прооперировал еще 19 больных. Одним он повреждал мозг хирургически, с помощью инструмента «лейкотома», другим делал в мозг две, три, семь инъекций спирта. Из 20 первых пациентов 17 были женщинами.

Мониш пренебрегал фоллоу-ап-обследованиями — иногда вовсе не общался с прооперированными пациентами, полагаясь на расплывчатые отзывы, полученные от медсестер и больничных врачей. Научная теория, предложенная им для объяснения лейкотомии (нездоровые идеи, утверждал он, каким-то образом «фиксируются» в тканях лобных долей), была откровенно слаба даже по стандартам того времени. Всё это не помешало Монишу возвестить об успехе метода. Лейкотомия достигала главного: гасила психическое возбуждение, притупляла эмоции, делала по крайней мере часть больных тише, покорнее, «управляемее». Кроме того, она косвенным образом подтверждала идеи евгеников (которые разделял и Мониш). Мысль была простая: раз на поведение «безумца» можно влиять хирургически, значит, проблема всё-таки во «второсортном» мозгу (да, по правде, логика тут и не ночевала — но евгеники вообще не страдали излишней рациональностью).

Узнав об успехах Мониша, Фримен отправил ему полное восторгов письмо. Тот пообещал оказать всю возможную помощь в интродукции метода в США. Имея доступ к медицинским заметкам «отца лейкотомии» и контакты производителей лейкотомов, Фримен мог приниматься за работу — и сделал это не откладывая.

По образованию Фримен был невропатологом и толком не умел оперировать, так что для работы он нашел напарника-нейрохирурга — молодого Джона Уоттса из Университета Джорджа Вашингтона. Технику операции решено было слегка видоизменить и назвать по-другому — не лейкотомией, а лоботомией. Вскоре в тандеме (Фримен режиссирует, Уоттс режет) они прооперировали свою первую пациентку, шестидесятитрехлетнюю Эллис Хэммот с диагнозом тревожная депрессия. В последнюю минуту она передумала и хотела отказаться от операции, не желая терять свои густые кудрявые волосы. Фримен бестрепетной рукой дал наркоз, пояснив, что «после операции она о волосах всё равно не вспомнит». Так и будет: забыв и о волосах, и о том, что заставляло ее рыдать по ночам, стоять раздетой перед окном и мечтать о самоубийстве, новая Эллис Хэммот отправилась домой к мужу, не выказывая ни радости, ни боли, ни грусти, ни облегчения.

Фримен занялся психохирургией исключительно вовремя. Западная психиатрия, как и все последние 40–50 лет, находилась в отчаянном поиске методов лечения психических расстройств. Перепробовано было уже многое (душ Шарко, охлаждение и перегревание тела, да что там, даже удаление здоровых зубов, матки, частей кишечника, считавшихся причиной «инфицирования организма»). Все эти методы сперва радостно подхватывались врачами и объявлялись невероятно полезными и эффективными. Но вскоре врачей и публику неизменно ждало разочарование.

Самыми популярными на момент появления лоботомии были способы, которыми лечили бедную Розу из первой части статьи, то есть инсулиновые комы и метразоловый шок. Оба они высоко ценились за повреждение мозга на молекулярном уровне, которое, как считалось, имело прекрасный терапевтический эффект.

Но инсулинокоматозная терапия была долгой и дорогой (больного нужно было под тщательным надзором погружать в кому десятки раз на протяжении месяцев), метразоловые конвульсии тоже надо было вызывать не раз и не два. Кроме того, метразол повреждал не только мозг — конвульсии от него были настолько сильными, что у больных нередко рвались мышцы, вылетали суставы и трескался позвоночник. В этом всё же было что-то сомнительное. Лоботомия работала «чище». В успешных случаях она нарушала работу мозга, почти не влияя на остальные системы организма. Ее можно было провести за пару часов, а результаты, по уверениям Мониша и Фримена, держались всю жизнь. Кроме того, было в лоботомии некое обаяние технологичности, рациональности. Она как бы воплощала все достижения современной медицины. «Операция на мозге от сумасшествия» — это звучало солиднее, моднее старых соматических методов.

Лоботомия распространилась по США с невероятной быстротой. Спустя несколько лет после операции над Эллис Хэммот газета «Тайм» уже писала, что «ведущие лоботомические центры Америки буквально затоплены запросами на операцию — от алкоголиков, фрустрированных бизнесменов, несчастных домохозяек и людей, которые просто слишком много нервничают».

Значительную роль в этом стремительном распространении сыграла сама пресса. Поразительно, но факт — еще до того, как уведомить о результатах первых операций медицинское сообщество, Фримен пригласил на встречу научного журналиста из влиятельной газеты «Вашингтон Ивнинг Стар». За первой публикацией (которая настолько понравилась Фримену и Уоттсу, что они использовали фразы из нее в научных докладах) последовали еще одна, и еще, и еще. И если тон первой статьи был более-менее осмотрительным, то в последующих лоботомия уже описывалась как волшебное свойство от всех проблем: способ «избавиться от лишних нервов», «вывернуть ум наизнанку», сделать из неверных жен «ласковых помощниц мужа», «превратить диких животных в нежных созданий», избавить юных девушек от «нездоровой» сексуальности — словом, полностью изменить личность человека, никак не меняя его жизненные обстоятельства. Уровень смертности и тяжелые побочные эффекты, конечно, оставались за кадром.

По сути это была рекламная кампания, но Фримен делал вид, что он тут ни при чем. В мемуарах он подчеркивал, что не имел к преувеличениям журналистов никакого отношения — мол, они всё сделали сами, такова уж природа четвертой власти. Но если его что-то и не устраивало, это не мешало ему давать многочисленные интервью, приглашать газетчиков на операции и позировать для фото.

К 1945 году лоботомия прочно заняла место на медицинском небосклоне — поток пациентов не ослабевал (Фримену даже звонили с вопросами, не поможет ли лоботомия от астмы), газеты бились в экстазе, научные отчеты рапортовали о рекордном проценте излечений. Реальная картина, которую открывает нам выпущенная в 1942-м книга Фримена и Уоттса «Психохирургия: интеллект, эмоции и социальное поведение после префронтальной лоботомии» (раздел «Рекомендации для родственников»), была гораздо печальнее.

Первые дни после операции больные лежали в постелях как «восковые куклы» — без мыслей, без движения, без реакций. Позже, встав с постели (хотя происходило это не всегда), они демонстрировали эффекты тяжелого поражения мозга: могли есть из тарелки, куда их только что вырвало, или внезапно раздеться при посторонних, вели себя на уровне полуторагодовалого-двухлетнего ребенка. Агрессивных пациентов из камер для буйных, которых в операционную тащили впятером, после лоботомии можно было (цитата) «шлепать» и «в шутку душить», и всё, что они теперь могли, — это тихо хихикнуть в ответ. Примерно четверть лоботомированных так и оставалась на этой стадии, навсегда теряя надежду выйти из психиатрической больницы. Но и с «успешными» случаями — теми, кого можно было выписать домой, — всё обстояло не так просто. У большинства из них развивался так называемый лобный синдром — тяжелое повреждение волевой сферы, концентрации внимания, памяти и мотивации. Многие из больных не могли даже самостоятельно одеться, забывали вовремя сходить в туалет, за обедом таскали еду с чужих тарелок, не поддаваясь «ни слезам, ни уговорам», — и самое главное: эти симптомы были уже фактически неустранимы. Где-то от четверти выписанных, сообщал Фримен, можно было ожидать успешного «функционирования на уровне домашних питомцев», еще часть превращалась в «ленивых тунеядцев», весь день в апатии сидящих у окна. Даже «звезды» научных отчетов — те, кому после операции удавалось устроиться на работу, — сталкивались с огромными сложностями в адаптации: им вряд ли подошел бы «труд, требующий хоть каких-то инициативы, гибкости, пунктуальности и усердия». У пациентов повреждались или полностью пропадали творческие способности, резко снижался интеллект: повара забывали любимые рецепты, профессиональные музыканты выстукивали на пианино «Собачий вальс», бывшие студенты и аспиранты целыми днями хихикали над детскими комиксами. Не следовало ждать от лоботомированных ни «разумного совета» хоть в какой-то сфере жизни, ни адекватной эмоциональной реакции на происходящее в семье: всё, что оставалось на их долю, писал Фримен, — это редкие моменты сентиментальности, вызванные мелодрамой по телевизору. Но такие изменения, считали лоботомисты, были вполне уместной платой за покорность и «управляемость», за снижение «нездорового возбуждения», за избавление от пугающего «безумия».

Фримена не устраивало кое-что другое. Если в 1930-х годах он сам рекомендовал «использовать метод с осторожностью» и «только в крайних случаях», теперь ему хотелось практиковать лоботомию как можно чаще.

Но метод в его сложившемся виде не подходил для массового использования. Префронтальная лоботомия была слишком сложной — требовала команды из нейрохирурга и ассистентов, стерильной операционной — и дорогой: операции стоили от двух до пятнадцати тысяч долларов на сегодняшние деньги.

Перекопав тонны медицинской литературы, Фримен натолкнулся на эксперименты итальянского психохирурга Амарро Фиамберти, проведенные еще в 1937 году. Фиамберти придумал новый способ добираться до мозга пациентов — вместо того чтобы сверлить череп, он вбивал пациентам тонкий инструмент в заднюю часть глазницы. Это описание пришлось Фримену по душе, не в последнюю очередь благодаря некоторой причудливой эксцентричности. Фримен и раньше практиковал странные методы обращения с телами других людей — живыми и мертвыми. Проводя вскрытия для студентов, он любил устраивать маленькие театральные представления с отрезанными руками и ногами. На груди носил кольцо, которое в период интернатуры срезал с полового члена доставленного к нему пациента. Работая в Св. Елизавете, он полюбил процедуру, называвшуюся пункцией цистерны, вариант спинномозговой пункции, при котором игла вводилась в пространство под мозжечком. Эта процедура вызывала критику коллег, так как была крайне опасна — одно неверное движение могло спровоцировать остановку дыхания и смерть. Тем не менее Фримен очень любил этот метод за его быстроту и прибегал к нему при любой возможности, называя «пункцией-секундочкой».

Трансорбитальная лоботомия отличалась от префронтальной примерно так же, как «пункция-секундочка» от обычной, — она обещала быть в разы быстрее, дешевле и визуально эффектнее. А главное, счел Фримен, — она проще, а значит, для нее не требуется нейрохирург.

Вбить в мозг через глазницы пару острых предметов, поводить ими туда-сюда, как будто взбиваешь яйцо, скрестить, перерезая ткани, — такую мелочь Фримен мог бы сделать и сам.

Подобное, решил он, доступно любому психиатру, да что там — и простому врачу-терапевту, если тот как следует потренируется на дынях. А так как операция недолгая, то для того, чтобы отключать пациентов, не понадобится наркоз — достаточно будет одного-двух электрошоков. И проводить операции можно будет не в клинике, а прямо в кабинете практикующего врача, да при необходимости — где угодно! Легче будет и послеоперационный период — головы пациентам брить не надо, а синяки под глазами можно замаскировать черными очками.

В качестве инструмента для первой операции «нового типа» Фримен выбрал простой ледокол из собственного семейного буфета (впрочем, позже его сменит разработанный на основе ледокола инструмент — орбитокласт). Спустя месяц (и сотню килограммов дынь) он был готов опробовать свой новый метод на людях.

Как это стало возможным?

Операция калечила людей, лишая здоровья, свободы воли, творческих способностей и целостности психики. Многие оставались тяжелыми инвалидами, неспособными к самообслуживанию. Как подобные результаты могли видеться «успешными»? Может, все на какое-то время сошли с ума?

Вовсе нет. Как объясняет медицинский журналист Роберт Уитейкер в книге «Безумие в Америке», опьянение американского общества лоботомией уже не покажется удивительным, если учесть два фактора. Во-первых, популярность евгенических идей и, во-вторых — выгоду, экономическую и репутационную, которую нес метод.

Начнем с евгеники. Мы привыкли связывать идеи «чистоты крови» с режимом национал-социалистов в Германии, но увидела свет евгеника вовсе не там, а в Англии, под пером ученого Френсиса Гальтона. К концу XIX — началу XX века евгеническая «наука» стала хитом и в США. Относительно гуманное отношение к психически расстроенным людям, наблюдавшееся в XIX веке, с распространением евгеники ушло в прошлое. Теперь инфополе захватила риторика ненависти к больным и «неполноценным».

Видный американский антрополог Эрнст Хутон в публикациях сравнивал психически больных с «злокачественными опухолями» и «ядовитой слизью».

Маргарет Сэнгер, пионерка планирования семьи, использовала выражение «человеческие сорняки», а влиятельный психиатр, основоположник психиатрической генетики Франц Каллманн (до эмиграции в США работавший на нацистов) принимал за аксиому, что «общество было бы счастливее, избавься оно от своих шизофреников — биологически дефектных индивидов». Атмосфера агрессии по отношению к страдающим людям неизбежным образом ориентировала медицину на насилие и повреждение, создавала терапевтические методы, в которых лечение трудно было отличить от уничтожения: инсулиновые и метразоловые шоки, электрошок, лоботомию.

На протяжении многих десятилетий лоботомия объяснялась — и оправдывалась — тем, что позволяла выписывать людей из переполненных грязных психиатрических интернатов. Но печальная правда в том, что состояние американских больниц было следствием той же евгенической ориентации общества, что породила лоботомию. Именно евгеническая политика загнала десятки и сотни тысяч людей в интернаты, превратив их в филиалы ада на земле. Чудовищные психиатрические «концлагеря» строили те же люди, что потом шли в них с орбитокластом в руках.

Еще один важный момент, обусловивший популярность лоботомии, — выгода для общества. На момент возникновения метода, в 1930-х годах, психиатрия как наука находилась в кризисе — она не могла похвастаться новыми открытиями или успешным излечением тяжелых болезней, как другие отрасли медицины. Нейрохирурги нуждались в доходах: до появления лоботомии они занимались в основном опухолями мозга — сравнительно редким заболеванием. Администраторы клиник не знали, что делать с кошмарной скученностью и низким финансированием — результатом десятилетий евгенической политики сегрегации больных и бедных в интернатах. Лоботомия обещала дать каждой из этих групп людей то, о чем они мечтали: психиатрам — престиж «серьезной науки», нейрохирургам — доходы, начальству клиник — спокойствие и удобство работы. Операция, которая могла реализовать столько надежд, просто не могла не работать — и она работала, если не для пациентов, то для окружавших их людей.

Эмоциональная предвзятость — великая сила, и она позволяла оценивать любые изменения после операции как «улучшение». В одной из клиник США, пишет Уитейкер, использовалась шкала, на которой в принципе не было вариантов «состояние ухудшилось» и «состояние не изменилось» — самым плохим, что могло случиться с прооперированным пациентом (кроме смерти), было «нестойкое улучшение». Охотно изобретались теории, которые доказывали (с точки зрения нейробиологии и даже психоанализа), что «детское» поведение — не результат повреждения мозга, а «полезный регресс».

Снижение интеллекта нередко подавалось как плюс: ведь проблема невротиков в том, что они «слишком много думают».

Еще одним способом, позволившим сконструировать миф об «успешности» лоботомии, был фокус с атрибуцией. Если пациенты чувствовали себя после операции лучше, это приписывалось волшебному действию метода. Если им становилось хуже, всегда можно было сказать (как это постоянно делал Фримен в отчетах), что пациенты были «просто недостаточно хорошо отобраны» или «слишком больны», чтобы им вообще можно было помочь. Парадоксально, но даже самоубийство после лоботомии подчас объяснялось в положительном ключе: мол, после операции пациенты стали менее депрессивными, что и позволило им наложить на себя руки.

Лоботомия и евгенические стерилизации

Родственную связь лоботомии с евгеникой выдает корреляция психохирургии с еще одной евгенической практикой — принудительной стерилизацией «отбросов общества». Ее легко проследить практически во всех странах, где была популярна психохирургия. В США стерилизовано (до 1963 года) около 64 тысяч людей с отставанием в развитии и с ментальными нарушениями — каждый трехтысячный гражданин; лоботомировано 40–50 тысяч (примерно один к 4000). В Швеции лоботомировано 0,6 человека на тысячу, стерилизовано 7,6 на тысячу. Норвегия, чемпион в евгенических практиках: лоботомировано 0,7 на тысячу, стерилизован(а) каждый сот_ая. Япония, еще одна страна с богатой историей психохирургии, — 25 тысяч евгенических стерилизаций. По иронии, одним из исключений стала нацистская Германия: там от стерилизации «неполноценных» сразу перешли к их уничтожению, минуя стадию повреждения мозга.

Метод становится массовым

Вернемся к Фримену и изобретенной им лоботомии нового типа. Напарник Фримена Джон Уоттс до поры до времени не знал о трансорбитальных операциях, доступных, по мнению Уолтера, даже простому врачу-терапевту. Узнав, Уоттс был в бешенстве — его шокировала идея вмешательства в мозг без хирургической подготовки. Уоттс взял с Фримена обещание, что тот не будет проводить «ледоколовую» лоботомию в их совместной практике, но как-то раз, придя на работу, увидел на кушетке больного в отключке с торчащими из глаз орбитокластами и улыбающегося Фримена, который попросил его подержать инструменты, пока сам он сделает фото. Сотрудничество двух врачей завершилось — но Фримену, если честно, было уже наплевать. С новой техникой ему и не нужен был ассистент. Он теперь один, без Уоттса, мог оперировать людей десятками в день.

Может быть интересно

Забыты времена, когда Фримен призывал к «избирательному» использованию метода — теперь он полностью сливается с ним, отдавая лоботомии все свои силы и время, оперируя даже с трещиной в руке. В родном Вашингтоне пациентов не осталось, но это не беда — и, загрузив в машину набор орбитокластов и портативный прибор для электрошока, Фримен пускается в путь по Америке на своем новеньком «Форде» (позже машину Фримена окрестят «лоботомобилем», но название это, вопреки распространенному убеждению, придумал не он сам). За следующие шесть лет он покроет на машине больше трехсот тысяч километров — почти по сто пятьдесят в день, — объезжая переполненные госпитали американской глубинки в поисках новых пациентов. Поездки эти Фримен шутливо называет то «охотой за головами», то «охотой за головами и плечами» (намекая на название известного шампуня от перхоти) и возвращается из них таким радостно приподнятым, что знакомые шутят: не стоит ли засчитывать их как отпуск. «Безусловно, — отвечает Фримен, — но я не забываю и работать, оставляя след из синяков под глазами от Вашингтона до Сиэтла». В перерывах между поездками он бесконечно пересматривает отснятые в госпиталях пленки, переслушивает собственные диктофонные записи, перебирает карточки пациентов и разглядывает сделанные в процессе операций фотографии. Как минимум один раз его любовь к фотографии убьет человека: вогнав орбитокласты в мозг очередного «безнадежного шизофреника», Фримен отойдет, чтобы сделать фото, инструменты под действием силы тяжести поменяют положение — и пациент умрет.

Шоумен по натуре, Фримен не забывает и о презентациях для медицинских работников и журналистов. Одну из таких презентаций наблюдавшая ее медсестра потом вспомнит, как «оживший ночной кошмар». Самым страшным, по ее словам, были вовсе не орбитокласты, торчавшие из глазниц больного, а улыбка Фримена, когда он повернулся к аудитории, — счастливая, довольная, полная радостного возбуждения.

В тот же период — в конце 1940-х — Фримен напишет о себе, что ощущает «абсолютную уверенность и компетентность… почти на грани грандиозности» и чувствует себя «на вершине мира». В этой радужной картине кое-чего не хватает — нет в ней трагической гибели младшего сына Фримена, утонувшего в водопаде в 1946 году, нет и алкоголизма жены, нет и зависимости от больших доз нембутала, без которых Фримен теперь был не в состоянии отойти ко сну. Судя по всему, все эти вещи «доктор Лоботомия» сознательно выносил за скобки.

Всю свою жизнь он не просто отвергал «чрезмерные» эмоции — он был последовательным врагом любой рефлексии, считая, что стоит нам «обратить взгляд внутрь и увидеть какие мы вонючки — и чаша весов легко склонится в сторону самоубийства».

Особую ненависть он питал к психоаналитикам, с их долгими разговорами и тщательной интроспекцией — его любимой шуткой было перечисление последователей Фрейда, покончивших с собой. Воспринимая собственные рефлексию и самокритику как вредные, мешающие придатки, он сделал карьеру на том, чтобы лишать способности к рефлексии других людей. Со своими внутренними демонами он боролся, делая их внешними, со своими внутренними проблемами — делая их проблемами окружающих. И хотя он не писал и мало говорил о смерти сына, именно после нее он, бросившись с головой в работу, осуществляет два своих самых масштабных проекта.

Первым из них стали ветераны Второй мировой. Фримен оперировал страдающих психическими расстройствами ветеранов еще с 1943 года, но теперь, с появлением трансорбитального метода, лоботомию можно было поставить на конвейер. За пять лет по контракту с Министерством по делам ветеранов лоботомировано будет около полутора тысяч фронтовиков, и большую часть из этих операций Фримен проведет лично.

В бедных, переполненных госпиталях Западной Вирджинии массовость перейдет на качественно новый уровень — в начале 1952 года Фримен собственноручно лоботомирует 228 человек всего за 12 дней. В один из таких дней он обработает подряд 25 женщин — на каждую уйдет всего по 6 минут.

Раньше — харизматичный, эксцентричный врач «со странностями», теперь он производит на зрителей впечатление расчеловеченного, механического существа. Присутствовавшая при процедуре медсестра позже будет говорить о том, каким странно бездушным, безжизненным казался Фримен: «Он был самым холодным человеком, которого я когда-либо видела. Он был холоден как лед». Врач, бывший в то время студентом, расскажет: «Это было невыносимо. Они ведь были люди, а не скот».

В отчете по проекту Фримен подробно опишет четыре смерти из этих 228 вмешательств (две — от кровоизлияния, две — от обезвоживания: весьма вероятно, что после операции о больных просто забыли), но в целом тон его будет, как всегда, предельно оптимистичным. Посмотрите на фото, скажет Фримен, — по ним явно видно, что операция снимает у больных дистресс. Только вот снимки, которые он приводит в статье, — не новые: это постановочные фото из его собственной книги «Психохирургия», выпущенной более десяти лет назад.

За время первой волны психохирургии в США будет лоботомировано 40–50 тысяч человек — из них больше трех тысяч лично Фрименом. Среди них будут люди с самыми разными диагнозами, из самых разных слоев общества. Но основной целевой аудиторией неизменно будут самые слабые и бесправные.

Как сформулировал сам Фримен в начале своей карьеры: пожилые — лучше молодых, женщины — лучше мужчин, черные — лучше белых, «простые работы» — лучше «сложных».

Подавленные домохозяйки, черная беднота, хронические пациенты психиатрических больниц… Есть еще одна уязвимая группа, которая тут не упомянута.

Это, конечно же, дети.

Переосмысление: Говард

Традиционные нарративы о лоботомии — как научно популярный, так и классический медицинский — объясняют ее закат появлением лекарств, подавлявших психическое возбуждение, — нейролептиков: мол, как только была изобретена более эффективная и гуманная альтернатива операциям, проводить их прекратили (один из примеров можно увидеть на сайте Нобелевской премии в разделе, посвященном Эгашу Монишу). От этого складывается впечатление, что медицинский прогресс сам собой уничтожил лоботомию, отказался от нее при первой же возможности и, может быть, даже отказался с позором и раскаянием. Увы, всё было не совсем так. Как пишет журналист Роберт Уитейкер в книге «Безумие в Америке», на первых порах нейролептики не противопоставляли лоботомии, напротив, сравнивали с ней в позитивном ключе. Да, лоботомия перестала быть настолько востребованной, как раньше. Но, несмотря на это, никому и в голову не приходило запрещать эту практику или же публично ее осуждать. Врачи, интересовавшиеся методом (во главе с Фрименом), продолжали проводить операции.

Более того, один из самых известных случаев трансорбитальной «ледоколовой» лоботомии имел место в 1960 году — во времена, когда нейролептики уже были в ходу около пяти лет. Известен этот случай по двум причинам: во-первых, пациентом был ребенок, а во-вторых, этот ребенок позже стал единственным, кто сумел рассказать о своем опыте публично — в передаче на американском радио и в книге.

Двенадцатилетний Говард Далли не имел психического заболевания, зато у него была другая проблема: он очень не нравился своей мачехе, которая мечтала выжить мальчика из дома. Женщина, судя по всему, сама страдавшая психическим расстройством, положила много сил на то, чтобы доказать, что ее пасынок — одновременно «дебил с лишней хромосомой» и «хищный психопат». Она обошла множество психиатров, рассказывая им, что мальчик тяжело болен. Первые шесть врачей сообщили ей, что он совершенно здоров. Седьмым оказался Уолтер Фримен.

Утративший прежнюю бешеную популярность, но не растерявший веру в свой метод, Фримен был рад любой возможности пустить в дело орбитокласт. Жалоб мачехи на дурное поведение, конфликты с братьями, «неправильные» рисунки и «страшный взгляд» оказалось достаточно, чтобы поставить Говарду Далли диагноз шизофрения. Отец Говарда, сперва настаивавший, что мальчик здоров, в итоге принял сторону жены. 16 декабря 1960 года Говард Далли попал на операционный стол.

После операции, как и другие пациенты, Говард демонстрировал симптомы тяжелого повреждения мозга: апатию, вялость, отсутствие эмоций, неспособность связно думать и взаимодействовать с родными. «У него больше нет времени на конфликты… ведь он весь день проводит перед телевизором… и больше не бросает злобных взглядов на мачеху», — написал Уолтер Фримен в своем журнале. Фримен гордился результатами работы — настолько, что выбрал Говарда для презентации в престижной психиатрической клинике Лэнгли Портер. Но времена всё же изменились: когда собравшиеся в клинике врачи узнали, что одному из подростков всего 12 лет, они освистали лоботомиста и чуть не выкинули его из зала. Фримен был неприятно удивлен. Он ведь и раньше оперировал детей, причем возрастом от четырех лет (рассуждая о том, как важно вовремя, без промедления «раздавить мир фантазий» маленьких безумцев). Позже Фримен напишет, что уверен: в негативной реакции в Лэнгли Портер виновато то, что в умах собравшихся пустил корни ненавистный ему психоанализ.

Но что случилось с Говардом? После операции его всё равно не оставили дома: у мачехи теперь был легальный повод передать его под опеку штата — как инвалида. Следующие годы прошли в психоневрологических интернатах и центрах для «трудных подростков», после которых он оказался на улице и попал в зависимость от алкоголя и наркотиков. Как и любому человеку с тяжелым повреждением мозга, адаптироваться в социуме Далли было нелегко (позже он опишет свой опыт так: я всё время чувствую себя как после серии электрошоков). Тем не менее ближе к 40 годам ему удалось наладить неплохую жизнь: он получил профессиональное образование, нашел стабильную работу, повторно женился и заботился о детях от первого брака. В поисках вопросов на ответы, преследовавшие его с детства (почему ему провели эту операцию? была ли она нужна? была ли она вообще или ему всё приснилось? что происходило с другими людьми, пережившими подобное?), он нашел сайт «Психохирургия», основанный женщиной по имени Кристина Джонсон. Бабушка Кристины подверглась лоботомии в 1953 году и до конца жизни оставалась в учреждении. Кристина собрала маленькую инициативную группу родственников жертв лоботомии — вроде женщины, чья мать обратилась к Фримену с жалобами на головные боли, а уехала из его офиса беспомощным инвалидом и потеряла опеку над детьми.

Кристина попросила разрешения дать контакты Говарда продюсерам с радио, которые делали программу о лоботомии. Первоначально героем документальной записи должен был стать Уолтер Фримен, но, приехав и пообщавшись с Далли, продюсеры Национального публичного радио решили изменить план и поместить в фокус передачи не врача, а пациента. Далли должен был стать «голосом», который озвучит медицинские записи Фримена, расскажет о собственной лоботомии и о том, что ей предшествовало, возьмет интервью у детей Фримена, коллег-врачей, пациентов и их родственников.

Работа над передачей длилась почти два года, подняты были архивы Уолтера Фримена, взяты десятки интервью. Запущенная в эфир, программа впервые в истории обрушила сервер американского Национального публичного радио — он не выдержал огромного потока писем от взволнованных услышанным людей.

Я слушала эту передачу. Пожалуй, самый ужасный ее момент — вовсе не бесстрастный закадровый голос Уолтера Фримена и даже не довольный смех, с которым сын Фримена Фрэнк рассказывает про «скромный ледокол» с их семейной кухни, а момент разговора Говарда Далли с отцом, подписавшим согласие на операцию под давлением жены. В первый раз за целую жизнь обсуждая с сыном его лоботомию, отец невозможно далек от того, чтобы взять на себя ответственность. Раскаяние, утверждает он, — это «негатив», а он не хочет «застревать на негативных идеях»: надо всегда «стараться быть позитивным». Какой смысл переживать из-за ошибок? «Это всё равно что копаться в лошадином дерьме». Далли давится слезами, отец отвечает ему без тени эмоций, оставляя без ответа слова сына «я люблю тебя».

Считалось, что лоботомия лишает людей эмоций, но невольно приходит в голову, что роботом тут кажется вовсе не лоботомированный Далли, а его «позитивный» отец.

В его боязни вспомнить старые ошибки, страхе перед ответственностью, стремлении «вычистить» эмоции и жизненную правду, оставив только «солнечную сторону», символически отражена вся история лоботомии.

Заключение

Почему нас вообще должна интересовать история лоботомии? Ответить на это можно словами американского психолога Эллиота Валенстайна, написанными в 1986 году.

Лоботомия не была медицинской аберрацией, рожденной невежеством, пишет он. История лоботомии — это предостережение, а факторы, которые способствовали ее развитию и ее популярности, активны до сих пор. Справедливо это и в отношении сегодняшнего дня.

Как уже было сказано выше, лоботомия вовсе не ушла со сцены с появлением первой удобной альтернативы. Да, метод перестал быть настолько востребованным, как когда-то, но Уолтер Фримен продолжал спокойно оперировать до 1967 года, проводя чудовищные эксперименты типа впрыскивания кипятка в мозг «молодых шизофреников», от которых — цитата — «в любом случае не ожидал улучшения». Упадок лоботомии, как пишет исследовательница Дженелл Джонсон в книге «Американская лоботомия: риторическая история», связан был не с достижениями медицинского прогресса, а скорее с изменениями в общественном сознании.

В новом климате холодной войны люди стали воспринимать утрату части личности, сопровождавшую лоботомию, не как досадный, но приемлемый побочный эффект, а как трагедию, угрожающую не только индивиду, но и обществу вокруг.

Прогресс не убил психохирургию, напротив — сделал возможным ее «второе пришествие» в начале 1970-х годов, когда благодаря новым достижениям медицины от лоботомии отпочковалось множество «дочек» — цингулотомия, таламотомия, амигдалотомия. Остановить вторую волну психохирургии в США, Великобритании и других странах Европы удалось в основном благодаря усилиям активистских групп и психиатров-диссидентов во главе с «совестью американской психиатрии» доктором Питером Бреггином, который выступил против метода перед Конгрессом США.

Уолтер Фримен умер в возрасте 76 лет от рака, окруженный любящими родственниками и, как всегда, железно уверенный в том, что прожил жизнь правильно. Единственное, о чем он жалел по-настоящему, — это об упадке своего любимого метода и о том, что «чертовы психоаналитики» в итоге всё-таки победили, вырвав у него из рук орбитокласт.

Эгашу Монишу повезло чуть меньше. Еще в 1939 году на него с пистолетом напал один из неблагодарных больных (не из числа лоботомированных — Монишем, судя по всему, были недовольны и другие пациенты). Мониш выжил, но остался частично парализованным. Возможно, его в некоторой степени утешило то, что в 1949-м он всё же получил Нобелевскую премию — с третьей попытки, теперь уже — за открытие метода префронтальной лейкотомии. До своей смерти Мониш успел выпустить множество статей с названиями типа «Как я пришел к успеху» (нет, это не шутка — одна из публикаций называлась «Как я преуспел в проведении префронтальной лейкотомии», другая — «Мой путь к психохирургии»).

В начале 2000-х годов уже упоминавшаяся выше Кристина Джонсон и ее группа людей, чьи родственники пострадали от лоботомии, отправила в Нобелевский комитет запрос на отзыв премии, присужденной Монишу. Злосчастный Нобель 1949 года, утверждали активисты, сыграл злую шутку с тысячами людей, которые благодаря нему поверили в сомнительный метод. Битва была проиграна заранее — исполнительный директор Нобелевки Сульман тут же сообщил, что о подобном не может быть и речи. Вероятно, это и хорошо — пускай эта Нобелевская премия останется вечным напоминанием о том, как далеко может зайти наука, если теряет сострадание и уважение к человеку.

Говард Далли выпустил книгу «Моя лоботомия», ставшую бестселлером. Многие родные лоботомированных пациентов благодарили и благодарят его за то, что не побоялся стать голосом национальной американской травмы.

Девушка Роза из первой части статьи была старшей сестрой знаменитого драматурга Теннесси Уильямса. Осколки ее красоты, ее беззащитности и одиночества видны почти в каждом из написанных им произведений. Мы узнали ее историю благодаря его известности, а благодаря его любви можем попытаться ее понять. Вот еще несколько знаменитых жертв лоботомии — но нужно помнить, что за каждой из них стоят тысячи, десятки тысяч других, оставшихся неузнанными и неуслышанными:

— Эллинор Гамсун, актриса, дочь писателя Кнута Гамсуна. В войну пережила преследования нацистов. После войны, в возрасте 30 с небольшим лет, поступила в датскую клинику с жалобами на депрессию и пищевое расстройство. Несмотря на то что состояние Эллинор было в целом удовлетворительным, ей провели две лоботомии с перерывом в три года — в 1953 и 1956. После операции у нее развился тяжелый лобный синдром и эпилепсия. Родственники, перед операцией обещавшие забрать ее домой, не сдержали слова, и остаток жизни она провела в психоневрологическом интернате.

— Йозеф Хассид, польский скрипач. Был музыкальным вундеркиндом, считался одним из крупнейших талантов своего поколения. Рано потерял мать, воспитывался отцом, который по совместительству стал его менеджером. Добился успеха еще до 16 лет, в 18, не выдержав давления отца, жесткой системы преподавания и тяжелой нагрузки на концертах, заболел психическим расстройством. После долгого пребывания в клинике в возрасте 26 лет был подвергнут лоботомии. Умер спустя две с половиной недели от послеоперационной инфекции.

— Розмари Кеннеди, сестра будущего президента США Джона Кеннеди. В результате родовой травмы Розмари с ранних лет страдала от трудностей обучения. В 23 года привлекательная, цветущая, яркая Розмари была прооперирована по запросу отца — как считают биографы, из страха перед сексуальным скандалом, который мог омрачить политическое будущее других его детей. До операции отучившаяся в школе-интернате (хоть и по программе четвертого класса), посещавшая с семьей официальные встречи и приемы, работавшая помощницей учительницы в школе Монтессори, после лоботомии Розмари разучилась говорить, почти не могла ходить, потеряла навыки самообслуживания. Всю оставшуюся жизнь провела, спрятанная от посторонних глаз в психиатрическом учреждении.

— Эва Перон, первая леди Аргентины. В 2011 году нейрохирург Даниель Нийенсон из Йельского университета, получив рентгеновские снимки скелета Перон, установил, что при жизни ее череп сверлили. Медсестра, работавшая с семьей Перонов, подтвердила информацию о проведенной Эве лоботомии. Возможно, операцию провели, чтобы помочь Эве справиться с хронической болью (в конце жизни она страдала от онкологического заболевания), но не исключено, что муж Перон хотел повлиять и на ее характер — в последний год жизни Эва демонстрировала неудобный для окружающих политический фанатизм.

Дополнение. СССР: один против всех

1950 год. Эгаш Мониш только что получил за свое изобретение Нобелевку, Уолтер Фримен готовится к массовому «Западно-вирджинскому лоботомическому проекту». Психохирургические операции популярны в странах Скандинавии, в Великобритании, в Японии… Внезапно для всего мира Советский Союз выпускает приказ, запрещающий лоботомию как теоретически не обоснованный, травмирующий метод. Позже, в 1953-м, советский спикер публично осудит негуманность операции на Международном медицинском конгрессе в Вене.

Популярные западные СМИ, как правило, приводят бан лоботомии в СССР в качестве забавного курьеза. На вопрос о причинах запрета они отвечают просто — «у советских были другие методы». Но что же произошло на самом деле? Окей, для «частной» трансорбитальной лоботомии, вроде той, что проводил в своей практике доктор Фримен, в СССР просто не было места. Контроль авторитарного государства над семьей отбирал власть у патриархов и матриархов, мешая типам вроде мачехи Говарда Далли (или миссис Винейбл из «Внезапно, прошлым летом») развернуться по полной. Но что помешало СССР пойти по пути Швеции или Норвегии, где большая часть операций проводилась в крупных государственных клиниках? Подробно этот вопрос рассматривает историк медицины Бенджамин Заджичек в работе «Запрет советской лоботомии: психиатрия, этика и профессиональная политика во времена позднего сталинизма».

Начиналась история лоботомии в СССР не менее многообещающе, чем в США и Северной Европе. Интерес со стороны ученых высочайшего ранга (академик, президент АМН СССР Николай Бурденко), влиятельные идеологи (Александр Шмарьян, главный психиатр Минздрава СССР, отвечавший за лечение ветеранов Второй мировой), первые экспериментальные операции — сперва десятки, затем сотни — с рапортами о впечатляющих успехах. Такой же, как в США, была и риторика партии «лоботомистов». «Если лейкотомия поможет хотя бы десяти процентам таких (хронических) пациентов вернуться к жизни и труду, то разве она не гуманна?» — восклицал Шмарьян. Его ассистент выражался проще и грубее, называя часть пациентов «животными» и «кончеными людьми», которых только операция способна вернуть в лоно человечества. Между 1945 и 1949 годом лоботомии проводились как минимум в 18 научных институтах и клиниках Советского Союза. Казалось, методу уже обеспечено радужное будущее… Но было в этой истории кое-что, чего не хватало в США, — влиятельные критики. Против лоботомии выступил психиатр Василий Гиляровский — один из основоположников советской детской психиатрии, автор стандартного учебника для психиатров, использовавшегося в СССР в 1920-х и 1930-х годах.

Гиляровский яростно критиковал не только лоботомию, но и близкие ей идеологически «шоковые» методы, предлагая вместо них свой метод «электросна», «советский по принципу гуманности». Он говорил о том, что подлинное выздоровление человека не может достигаться путем повреждения мозга.

Что лоботомия в клиниках используется, чтобы сделать пациентов пассивными и «управляемыми», — а значит, нужна скорее администраторам, чем самим больным. Что человек — не робот и ценность его не измеряется тем, удалось ли его выписать из лечебницы и вернуть на работу… После нескольких ожесточенных битв, в которых каждая из сторон конфликта обвиняла другую в недостаточном патриотизме, Гиляровский неожиданно — и не совсем понятным образом — победил.

Борьба за запрет лоботомии была лишь частью войны за ресурсы, власть и выживание, развернувшейся в кругах медицинской элиты. Протекала она на фоне процессов «ждановщины» и «лысенковщины» (пересмотра культуры и науки на предмет соответствия советским идеалам, с массированным преследованием неугодных), и обе стороны конфликта не чурались грубых методов — к примеру, обвинений в «извращении учения Павлова». В приказе Минздрава СССР, запрещавшем лоботомию, упоминались только еврейские фамилии. Всё это дает основания некоторым исследователям утверждать, что запрет был чисто идеологическим, репрессивным и даже являлся частью «дела врачей». Но надо заметить, что хотя антисемитская риторика в самом деле применялась в этом конфликте, использовалась она не только против «лоботомистов». Противнику лоботомии Гиляровскому точно так же вменяли в вину космополитизм и любовь к евреям — цитирование «Гольдштейнов и Лавов» вместо русско-советских ученых.

Что касается исключительно «идеологических» оснований запрета — да, вполне вероятно, что Гиляровским двигала не только жалость к больным, но и стремление застраховать свое будущее в кругах медицинской элиты. Если бы лоботомию осудили как «антисоветскую» — как в итоге и случилось, — то первый медик, указавший на ее негуманность, автоматически получил бы дополнительные очки к репутации. Но стоит ли сводить запрет лоботомии в СССР только к борьбе за власть? У политической борьбы были не только минусы, но и плюсы: она легитимизировала открытую и агрессивную критику действий коллег, невозможную и недопустимую на тот момент в западном мире. В истории лоботомии мало добрых героев, и мне хочется верить в искренность гуманизма Гиляровского и в то, что атмосфера борьбы и взаимных нападок стала не единственной причиной и мотивом, но фоном, средой, в которой критика лоботомии смогла развиться и обрести голос.

Источник