- Эмоционально неустойчивое расстройство личности

- Симптомы эпилептоидного расстройства личности

- Эмоционально неустойчивое расстройство личности — лечение

- Пограничное расстройство личности — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Распространённость

- Симптомы пограничного расстройства личности

- Патогенез пограничного расстройства личности

- Генетика

- Особенности головного мозга

- Нейробиологические факторы (эстрогены)

- Факторы личностного развития (детская травма)

- Классификация и стадии развития пограничного расстройства личности

Эмоционально неустойчивое расстройство личности

У нас доступна консультация по Skype или WhatsApp.

Эмоционально неустойчивое (лабильное) расстройство личности — это повышенная возбудимость, импульсивность, низкая способность к самоконтролю и эмоциональная неуравновешенность. Как и другие личностные расстройства, это скорее патология характера («тяжелый характер»), а не болезнь. Помочь при расстройстве может опытный врач-психотерапевт.

«Тяжелый характер», невозможность совладать со своими эмоциями — повод обратиться за помощью к психотерапевту.

По-другому называется агрессивным, эпилептоидным, возбудимым, эксплозивным расстройство личности. Иногда врачи рассматривают его как два отдельных расстройства — импульсивное и пограничное расстройство личности.

Общее свойство людей с обоими вариантами эмоционально неустойчивого расстройства личности — то, что им сложно сдерживать себя, подчиняться нормам и правилам из-за слабого самоконтроля и импульсивности. Особенности характера мешают устанавливать и поддерживать контакты с другими. Лечение у психотерапевта для таких людей — возможность принять особенности своей психики и научиться жить в гармонии с окружающими.

Симптомы эпилептоидного расстройства личности

Если говорить о классификации эмоционально неустойчивого расстройства личности, МКБ-10 делит его на два подвида:

Эмоционально неустойчивое расстройство личности импульсивного типа характеризуется выраженной эмоциональной лабильностью (частой беспричинной сменой настроения), склонностью к импульсивным поступкам и агрессивным вспышкам с неспособностью сдерживаться. Люди с данным расстройством тяжело переносят критику и порицания.

Эпилептоидам свойственна ревность, подозрительность, склонность к манипуляции, раздражительность и вспышки гнева.

Для эмоционально неустойчивого расстройства личности пограничного типа менее характерно агрессивное поведение по отношению к окружающим, но такие люди склонны к самоповреждению, вплоть до суицидальных поступков. Подробнее о пограничном расстройстве.

Согласно МКБ-10 для расстройства характерны общие черты расстройства личности и специфические особенности. Общие критерии следующие:

- начинает проявляться в детском и подростковом возрасте, сохраняется в зрелости;

- сложно выделить четкие фазы выздоровления/обострения;

- особенности характера мешают общаться с близкими и незнакомыми, не дают состояться профессионально;

- человек часто эгоцентричен, не способен к эмпатии (сочувствие другим людям), постоянно стремится к получению удовольствий.

Специфические симптомы импульсивного (эксплозивного) типа эмоционально неустойчивого расстройства личности :

- Импульсивность в мыслях и действиях.

- Низкая способность к самоконтролю.

- Вспышки гнева.

- Склонность к жестоким и асоциальным поступкам.

- Нетерпимость к порицанию и критике.

Для диагностики импульсивного типа эмоционально неустойчивого расстройства личности врач-психотерапевт подробно беседует с клиентом.

Дифференциальный диагноз проводится с другими расстройствами личности (пограничное, истерическое), а также с эпилепсией. Для этого применяют патопсихологическое исследование (выполняет клинический психолог), ЭЭГ, Нейротест.

Комплексный подход к диагностике необходим, чтобы врач мог назначить наиболее эффективное для данного человека лечение.

Эмоционально неустойчивое расстройство личности — лечение

Люди с эмоционально неустойчивым расстройством личности особенно остро нуждаются в помощи психотерапевта. Специалист может научить их контролировать свои эмоции и не допускать негативного влияния эмоциональных вспышек на окружающих (при импульсивном расстройстве) и на самого человека (при пограничном расстройстве личности).

Лабильное расстройство личности описывается как один из самых непростых диагнозов в плане лечения. Установить контакт с человеком, который страдает эмоционально неустойчивым личностным расстройством, — непростая задача для психотерапевта . Неопытные специалисты избегают стойкого альянса с такими пациентами, чтобы не потерять собственное душевное равновесие.

Но при этом важно помнить, что расстройство личности — не заболевание, у пациента нет повреждения нервной системы. Следовательно, при грамотном лечении он достигает серьезных положительных результатов. У людей с пограничным и агрессивным расстройствами личности лечение должен проводить опытный психотерапевт.

Психотерапия — основной немедикаментозный метод лечения психических расстройств. В отличие от медикаментов, которые устраняют симптомы, она работает с причиной — позволяет достичь длительного, стойкого результата.

Основной метод лечения эмоционального расстройства личности — психотерапия. Медикаментозное лечение используется не во всех случаях. Назначение лекарственной поддержки иногда бывает необходимо, если расстройство личности сочетается с другими заболеваниями, например, депрессией.

Наиболее эффективные методики при работе с людьми, которые страдают эмоционально лабильным личностным расстройством, — это когнитивно-поведенческая терапия и диалектическая поведенческая терапия. Они помогают пациентам осознать мысли и чувства, которые влияют на их поступки, и учат себя контролировать.

При соблюдении всех рекомендаций врача и, главное, желании пациента взаимодействовать с психотерапевтом, терапия дает стойкий положительный эффект. При этом специалист не стремится изменить личность пациента, а помогает принять себя и научиться жить в гармонии с собой и окружающими.

Источник

Пограничное расстройство личности — симптомы и лечение

Что такое пограничное расстройство личности? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Рахманов В. А., психиатра со стажем в 17 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Пограничное расстройство личности (ПРЛ, Borderline personality disorder (BPD), emotionally unstable personality disorder (EUPD)) — расстройство личности, характеризующееся продолжительным аномальным поведением: нестабильностью в отношениях с другими людьми, нестабильным представлением о себе и нестабильной эмоциональной сферой. Часто встречается рискованное поведение и самоповреждение (например, самостоятельно нанесённые порезы). Люди с ПРЛ также могут страдать от чувства эмоциональной опустошённости и панического страха перед одиночеством.

Краткое содержание статьи — в видео:

Важно отметить, что указанные симптомы могут быть спровоцированы на вид нормальными жизненными событиями. Проявление расстройства начинается в период полового созревания. Химические зависимости, депрессия и пищевые расстройства обычно поддерживаются ПРЛ или развиваются в связи с ним. Приблизительно 10% пациентов погибают в результате суицида. [1]

В международной классификации болезней 10-го пересмотра ПРЛ названо «Эмоционально неустойчивым расстройством личности (F60.3)». [2] Именно это наименование распространено на территории России. Также такое расстройство называют пограничным типом расстройства.

Причины ПРЛ до конца не ясны, однако становится всё более очевидным, что появление данного расстройства обусловлено генетическими, мозговыми, и социальными факторами. Пограничное расстройство встречается в 5 раз чаще у лиц с нарушенными отношениями в семье (заброшенность родителями, активная критика и непринятие со стороны близких). У женщин ПРЛ наблюдается в 3 раза чаще, чем у мужчин. [3]

Неблагоприятные факторы жизни (например, физическое или эмоциональное насилие) также играют немаловажную роль в появлении этого отклонения. В ряде нейрофизиологических исследований показано, что проявления расстройства связаны с фронтально-лимбическими группами нейронов. [4] [5] [6]

Распространённость

По данным исследования 2008 года распространённость нарушения в популяции составляет 5,9%. Около 20% госпитализаций в психиатрический стационар приходится на пациентов с ПРЛ. [7]

Симптомы пограничного расстройства личности

Согласно утверждению американского психолога Марши Лайнен, ПРЛ можно сравнить с ожогом третьей степени. «У таких людей попросту нет «эмоциональной кожи». Даже малейшее прикосновение или движение может вызвать тяжелейшее страдание». [8]

Заподозрить пограничный тип расстройства можно при обнаружении четырёх или более симптомов (черт характера), представленных на схеме ниже. При этом важно, чтобы одной из проявленных черт была импульсивность, рискованность или враждебность. Симптомы должны иметь устойчивый характер (не изменяться в течение долгого времени) и проявляться практически ежедневно.

Под эмоциональной лабильностью понимаются резкие скачки настроения: паника или грусть могут сменяться приступами агрессии, затем может возникнуть жгучее чувство вины и т. д.

Сепарационной тревогой называется тревога, которую испытывает личность по причине разлуки с домом и близкими людьми.

Патогенез пограничного расстройства личности

Как и в случае других психических расстройств, патогенез ПРЛ является многофакторным и не до конца изученным. По данным некоторых исследований, пограничное расстройство имеет общие черты и причины с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Кроме того, возможна их патогенетическая взаимосвязь.

Большинство исследователей согласны с тем, что присутствие в анамнезе детской хронической эмоциональной травмы способствует развитию ПРЛ. Однако стоит отметить, что уделяется недостаточное внимание исследованию роли других патогенетических факторов: врождённым дисфункциям головного мозга, генетике, нейробиологическим факторам и факторам социального окружения.

Под социальными факторами подразумевается взаимодействие людей в процессе роста и взросления в своих семьях, в окружении друзей и других личностей.

Психологические факторы включают в себя личностные особенности и темперамент, адаптацию к окружению, а также сформированные навыки, позволяющие справляться со стрессом.

Генетика

Наследуемость ПРЛ составляет примерно 40%. В действительности, добиться объективной оценки генетических факторов достаточно сложно. Так, например, близнецовый метод может дать переоценённые показатели в связи с наличием травмирующих факторов в общей семье сиблингов (родных братьев-сестёр). [9] Тем не менее одно из исследований показало, что ПРЛ находится на третьем месте из десяти по наследуемости среди личностных расстройств. Исследование в Нидерландах (Trull & colleagues) выявило, что генетический материал в девятой хромосоме связан с симптомами ПРЛ. Исходя из этого учёные сделали вывод, что генетические факторы играют ключевую роль в индивидуальных особенностях расстройства у каждого отдельно взятого пациента. Эти же исследователи ранее установили, что 42% симптоматики ПРЛ определено генетикой и 58% — влиянием среды. [10]

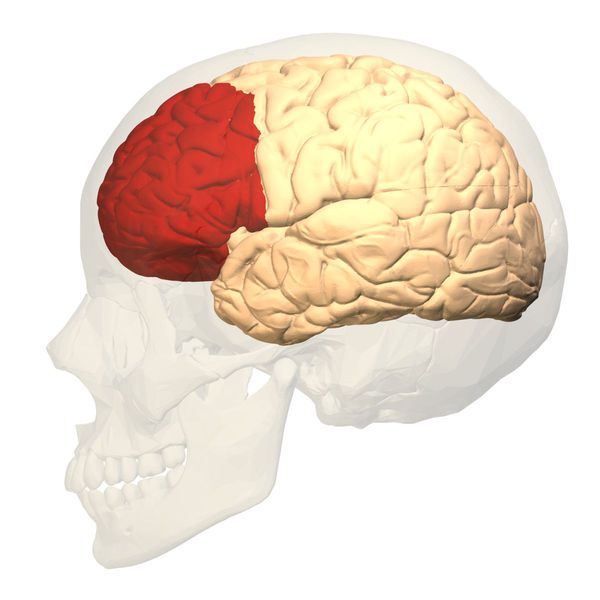

Особенности головного мозга

Целый ряд исследований в области нейровизуализации при ПРЛ показал наличие редукции (уменьшения) вещества мозга в конкретных отделах. Эти отделы в норме вовлечены в регуляцию ответа на стресс и регуляцию эмоциональной сферы. Речь идёт о гиппокампе, глазнично-лобных участках коры головного мозга (префронтальная кора), миндалевидном теле. [11]

- Миндалевидное тело меньше в абсолютном объёме и более активно у людей с ПРЛ. Уменьшенный объём миндалины так же был обнаружен у пациентов с обсессивно–компульсивным расстройством. Одно из исследований показало аномально высокую активность в левой миндалине у людей с ПРЛ в момент, когда они рассматривали карточки с изображением людей в негативных эмоциях. В связи с тем, что миндалина генерирует все эмоции, в том числе и негативные, это необычно высокая активность может объяснять сильные и продолжительные эмоциональные проявления страха, горя, злости и стыда, испытываемые людьми с ПРЛ. Этим же фактом трактуется и их способность тонко распознавать эмоции других людей. [12]

- Префронтальная кора имеет тенденцию к меньшей активности у лиц с ПРЛ, особенно в момент оживления воспоминаний об их «эмоциональной заброшенности». Это относительное снижение активности более всего определяется в правой передней извилине. Отдавая должное роли префронтальной коры в регуляции эмоционального возбуждения, относительная неактивность названых участков может объяснять сложности у людей с ПРЛ в регуляции их эмоций и реакции на стресс. [13]

- Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая (ГГН) ось регулирует продукцию кортизола, который высвобождается в ответ на стресс. Уровень этого гормона надпочечников у людей с ПРЛ фактически более высок, чем в популяции. Это является признаком гиперреактивности ГГН оси. Гиперреактивность может объяснять более высокую биологическую реакцию на стресс и большую уязвимость к тревожащим факторам. Так же высокий уровень кортизола ассоциирован с высоким риском суицидального поведения. [12]

Нейробиологические факторы (эстрогены)

Контролируемое исследование в 2003 году показало, что симптомы ПРЛ у женщин предсказуемо связаны с уровнем эстрогена (женского полового гормона) в течение менструального цикла. [14]

Факторы личностного развития (детская травма)

Существует прочная взаимосвязь между насилием над детьми, особенно детского сексуального насилия, и развитием ПРЛ.

Предполагается, что дети, которые в раннем возрасте испытали хроническое плохое обращение по отношению к себе и трудности с формированием привязанностей, встают на путь формирования ПРЛ. [15]

Классификация и стадии развития пограничного расстройства личности

Американский психолог Теодор Миллон выделил 4 подтипа ПРЛ: [16]

1. Унылое пограничное расстройство (включает избегающие или зависимые личностные особенности).

- Характерные черты: уступчивость, покорность, верность, скромность; чувство уязвимости и постоянной опасности; личность испытывает чувство безнадёжности, подавленности, беспомощности и бессилия.

2. Обидчивое пограничное расстройство (включает пассивно-агрессивные личностные особенности).

- Характерные черты: негативизма (противодействие всему), нетерпеливость, беспокойство, а также упрямость, вызывающее поведение, угрюмость, пессимистичность; человек легко обижается и быстро разочаровывается.

3. Импульсивное пограничное расстройство (включает истерические и антисоциальные личностные особенности).

- Характерные черты: капризность, поверхностность, ветреность, лихорадочное и соблазняющее поведение; боясь потери, личность легко впадает в ажитацию (волнение); мрачность и раздражительность; потенциально суицидальное намерение.

4. Самоповреждающее пограничное расстройство (включает депрессивные и мазохистические, а также саморазрушающие личностные особенности).

- Характерные черты: замкнутость, самонаказуемоть, сердитость, конформность, почтительность, заискивание, прогрессирующе ригидное и угрюмое состояние; есть риск суицида.

Источник