- Лебединский в.В., Никольская о.С., Баенская е.Р., Либлинг м.М. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция

- Глава 9. Общая организация эмоционального поведения ребенка

- Базальная система эмоциональной регуляции

- Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / Под ред. В. В. Лебединского, О. С. Никольской, Е. Р. Баенской, М. М. Либлинг. М.: Изд-во МГУ, 1990.196 с.

Лебединский в.В., Никольская о.С., Баенская е.Р., Либлинг м.М. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция

Раздел I Структура базальной эмоциональной регуляции в норме и патологии

Глава 1. Базальная система эмоциональной регуляции

Глава 2. Уровни базальной системы эмоциональной регуляции

Уровень полевой реактивности

Уровень эмоционального контроля

Глава 3. Формирование эмоциональной регуляции в раннем онтогенезе

Глава 4. Уровневый подход к патологии эмоциональной системы

Функциональные расстройства эмоциональной регуляции

А. Явления гиперфункции отдельных уровней

Б. Явления гипофункции отдельных уровней

Повреждение механизмов эмоциональной регуляции (на модели раннего детского аутизма)

Раздел II Коррекция эмоциональных расстройств у детей (на модели раннего детского аутизма)

Глава 5. Уровневый подход к коррекции эмоциональных нарушений

Основные задачи коррекции

Основные этапы коррекции

Глава 6. Установление эмоционального контакта

Установление контакта с аутичными детьми 1-й группы

Установление контакта с аутичными детьми 2-й группы

Установление контакта с аутичными детьми 3-й группы

Установление контакта с аутичными детьми 4-й группы

Глава 7. Коррекция страхов

Коррекция страхов у аутичных детей 1-й группы

Коррекция страхов у аутичных детей 2-й группы

Коррекция страхов у аутичных детей 3-й группы

Коррекция страхов у аутичных детей 4-й группы

Глава 8. Коррекция агрессивных проявлений

Коррекция агрессивных проявлений у аутичных детей 1-й группы

Коррекция агрессии у аутичных детей 2-й группы

Агрессия по отношению к окружающим объектам и людям

Спонтанная свернутая психодрама

Агрессивный контакт как вариант свернутой психодрамы

Коррекция агрессии у детей 3-й группы

Агрессия по отношению к окружающим объектам и людям

Уничтожение ребенком результатов своей деятельности

Агрессивное отношение к близкому человеку

Устойчивые агрессивные действия

Коррекция агрессии у аутичных детей 4-й группы

Агрессия по отношению к окружающим объектам

Глава 9. Общая организация эмоционального поведения ребенка

Формирование механизмов первого уровня аффективной организации поведения

Формирование механизмов третьего уровня аффективной организации поведения

Формирование механизмов четвертого уровня аффективной организации поведения

Базальная система эмоциональной регуляции

Как известно, у человека морфологическим субстратом эмоциональной регуляции являются древние (подкорковые) и наиболее поздно возникшие (лобные) образования головного мозга. В эволюционном плане систему эмоциональной регуляции можно сравнить с геологическими напластованиями, каждое из которых имеет свою структуру и функцию. Эти образования находятся в тесном взаимодействии друг с другом, образуя иерархически усложняющуюся систему уровней.

В своих базальных основах эмоции связаны с инстинктами и влечениями, а в наиболее примитивных формах функционируют даже по механизму безусловных рефлексов.

Этот примитивный характер эмоционального реагирования в нормальном развитии не всегда выступает достаточно отчетливо. Патологические же случаи дают много примеров влияния элементарных эмоций на поведение. В ходе нормального онтогенеза ранние формы аффективного реагирования включаются в более сложные.

Особая роль в этом процессе принадлежит памяти и речи. Память создает условия для сохранения следов эмоциональных переживаний. В результате не только актуальные события, но и прошлое (а на основании их — и будущее) начинают вызывать эмоциональный резонанс. Речь в свою очередь обозначает, дифференцирует и обобщает эмоциональные переживания. Благодаря включению эмоций в речевые процессы первые теряют в своей яркости, непосредственности, зато выигрывают в осознанности, в возможности их интеллектуализации.

Эмоциональная система является одной из основных регуляторных систем, обеспечивающих активные формы жизнедеятельности организма (Анохин, 1975; Вилюнас, 1976, 1986; Изард„ 1980; Райковский, 1979; Симонов, 1970, 1985; и др.).

Как любая система регуляции, эмоциональная регуляция состоит из афферентного и эфферентного звеньев. Ее афферентное звено одной стороной обращено к процессам, происходящим во внутренней среде организма, другой — к внешней.

Из внутренней среды она получает информацию об общем состоянии организма (которое расценивается глобально как комфортное или дискомфортное), о физиологических потребностях. Наряду с этой постоянной информацией в экстремальных, часто патологических случаях возникают реакции на сигналы. обычно не доходящие до уровня эмоциональной оценки. Эти сигналы, часто связанные с витальным неблагополучием отдельных органов, вызывают состояния беспокойства, тревоги, страха и т. п.

Что касается информации, поступающей из внешней среды, то афферентное звено эмоциональной системы чувствительно к тем ее параметрам, которые непосредственно сигнализируют о возможности в настоящем или будущем удовлетворения актуальных потребностей, а также реагирует на любые изменения внешней среды, несущие угрозу или ее возможность в будущем. В круге явлений, чреватых опасностью, учитывается также информация, синтезируемая когнитивными системами: возможности сдвига среды в сторону неустойчивости, неопределенности, информационного дефицита.

Таким образом, когнитивная и эмоциональная системы совместно обеспечивают ориентировку в окружающем.

При этом каждая из них вносит свой особый вклад в решение этой задачи.

По сравнению с когнитивной эмоциональная информация менее структурирована. Эмоции являются своеобразным стимулятором ассоциаций из разных, порой не связанных друг с другом областей опыта, что способствует быстрому обогащению исходной информации. Это система «быстрого реагирования» на любые важные с точки зрения потребностной сферы изменения внешней среды.

Параметры, на которые опираются .когнитивная и эмоциональная системы при построении образа окружающего, часто не совпадают. Так, например, интонация, недружелюбное выражение глаз с точки зрения аффективного кода имеют большее значение, чем противоречащие этому недружелюбию высказывания. Интонация, выражение лица, жесты и другие паралингвистические факторы могут выступать как более значимая информация для принятия решения.

Несовпадения когнитивных и эмоциональных оценок окружающего, большая субъективность последних создают условия для различных трансформаций, приписывания окружающему новых значений, сдвигов в область ирреального. Благодаря этому в случае чрезмерного давления окружающего эмоциональная система осуществляет также защитные функции.

Эфферентное звено эмоциональной регуляции обладает небольшим набором внешних форм активности: это различные виды выразительных движений (мимика, экспрессивные движения конечностей и тела), тембр и громкость голоса.

Основной же вклад эфферентного звена — участие в регуляции тонической стороны психической деятельности2 Положительные эмоции повышают психическую активность, обеспечивают «настроенность» на решение той или иной задачи. Отрицательные эмоции, чаще всего снижая психический тонус, обусловливают в основном пассивные способы защиты. Но ряд отрицательных эмоций, таких как гнев, ярость, активно усиливают защитные возможности организма, в том числе на физиологическом уровне (повышение мышечного тонуса, артериального давления увеличение вязкости крови и т. д.).

Очень важно, что одновременно с регуляцией тонуса других психических процессов происходит тонизация и отдельных звеньев самой эмоциональной системы. Благодаря этому обеспечивается стабильная активность тех эмоций, которые в данный момент доминируют в аффективном состоянии.

Активация одних эмоций может облегчить протекание других, не поддающихся в данный момент непосредственному воздействию. И наоборот, одни эмоции могут оказывать тормозящее влияние на другие. Это явление широко используется в практике психотерапии. При сталкивании разных по знаку эмоций («эмоциональный контраст») увеличивается яркость положительных эмоциональных переживаний. Так, сочетание небольшого страха с ощущением безопасности используется во многих детских играх (подбрасывание ребенка взрослым кверху, катание с гор, прыжки с высоты и т. д.). Такие «качели», по-видимому, не только активизируют эмоциональную сферу, но и являются своеобразным приемом ее «закаливания».

Потребность организма в поддержании активных (стенических) состояний обеспечивается постоянным эмоциональным тонизированием. Поэтому в процессе психического развития создаются и совершенствуются различные психотехнические средства, направленные на превалирование стенических эмоций над астеническими.

В норме существует баланс тонизирования внешней средой и аутостимуляцией. В условиях, когда внешняя среда бедна, однообразна, возрастает роль аутостимуляции и, наоборот, доля ее уменьшается в условиях разнообразия внешних эмоциональных стимулов. Одним из наиболее сложных вопросов психотерапии является выбор оптимального уровня тонизирования, при котором эмоциональные реакции протекали бы в заданном русле. Слабая стимуляция может оказаться малоэффективной, а сверхсильная может негативно изменить весь ход эмоционального процесса.

Особенно важен этот момент в патологии, где наблюдаются первичные нарушения нейродинамики. Явления гипо- и гипердинамии дезорганизуют эмоциональную регуляцию, лишают ее устойчивости и избирательности. Нарушения нейродинамики прежде всего отражаются на настроении, являющемся фоном для протекания отдельных эмоций. Для пониженного настроения характерны астенические эмоции, патологически повышенного — стенические.

Также важен уровень нарушения, определяющий качество патологического процесса.

Так, при явлениях гипердинамии патологические эмоции имеют стенический характер (проявления бурной радости, либо гнева, ярости, агрессии и т. д.).

В крайних вариантах гипердинамии можно предположить как бы «отнимание» энергии у других психических систем. Это явление имеет место при кратковременных сверхсильных эмоциях, сопровождающихся сужением сознания, нарушением ориентировки в окружающем. В патологии такие нарушения могут носить и более длительный характер.

Слабость (гиподинамия) нейродинамического процесса прежде всего будет проявляться на корковом (наиболее энергоемком) уровне в виде эмоциональной лабильности, быстрой пресыщаемостси. В более тяжелых случаях центр тяжести нарушений перемещается с высших на базальные центры, которые уже не в состоянии поддерживать собственную энергетику на нужном уровне. В этих случаях на угрозу витальным константам организма эмоциональная система отвечает тревогой, страхом.

Возникновение таких кризисных явлений наблюдается при различной патологии, особенно часто — при длительной психогенной травматизации.

По Дж. Каплану (Caplan G., 1963) и др., реакция на затяжную психогенную ситуацию развертывается по известному механизму стресса: первоначально наблюдается рост напряжения, стимулирующий привычные схемы решения проблемы, в случае их малой эффективности наблюдается мобилизация всех внутренних и внешних источников; при неуспехе возникают тревога, депрессия. Явления тяжелого эмоционального истощения могут иметь катастрофические последствия для жизнедеятельности организма.

В связи с этим в процессе эволюции не мог не создаться специальный механизм, предохраняющий организм от энергетических трат, превосходящих его возможности.

Можно думать, что такой генетически ранней формой защиты, наблюдаемой у животных, является поведение, названное «смещенной активностью». В конфликтных условиях, когда определенное требуемое поведение не может быть реализовано, включается другой тип реагирования, ситуационно не связанный с первым. Так, например, по наблюдениям этологов, чайка, которая только что демонстрировала агрессивное поведение при угрозе неудачи внезапно прекращает агрессию и обращается к чистке собственных перьев, клеванию и т. д. Возникшее напряжение находит обходной путь, выливается в другие формы активности.

Среди исследователей существуют различные точки зрения на характер этого механизма. Одни рассматривают «смещенную активность» как результат действия особого центрального механизма в условиях конфликта, переключающего возбуждение на другие моторные пути. Другие считают, что в этом случае возникает взаимоторможение противоположных состояний (например, страха и агрессии). Это ведет к растормаживанию других стереотипов поведения (Хайнд, 1975).

Однако, как бы ни был построен конкретный механизм «смещенного поведения», его задача не допустить степени напряжения, опасной для жизни организма.

Создается впечатление, что в описанном К. Левином феномене «пресыщения» имеется сходный механизм защиты от эмоционального перенапряжения. Признаками «пресыщения» являются: сначала — появление вариаций, изменяющих смысл действия, а затем — и его распад. В ситуации, когда, невозможно прекратить действие, вызвавшее пресыщение, легко возникают негативные эмоции, агрессия.

Как показали опыты Дембо, пресыщение нарастает тем быстрее, чем изначально более аффективно заряженной была ситуация, (независимо от знака эмоции: + или -)Скорость нарастания пресыщения определяется не только характером эмоции, но и силой аффективного возбуждения. При этом если в условиях пресыщения смена одного действия другим еще возможна (что многократно подтверждено экспериментально), то в условиях истощения попытка смены действия уже не дает эффекта.

Таким образом, наиболее значимой является граница, отделяющая физиологическое напряжение, свойственное нормальному процессу, от патологического, ведущего к невосполнимым энергетическим тратам. Сильное патологическое напряжение представляет опасность для всего организма, энергетические возможности которого ограниченны. Можно думать, что система эмоциональной регуляции «держит руку» на пульсе энергетического баланса организма и в случае опасности она посылает сигналы тревоги, интенсивность которых увеличивается по мере нарастания угрозы организму.

Источник

Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / Под ред. В. В. Лебединского, О. С. Никольской, Е. Р. Баенской, М. М. Либлинг. М.: Изд-во МГУ, 1990.196 с.

91. Эриксон Э. Г. Детство и общество. СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 588 с.

92. Axline V. М. Play Therapy: The inner dynamics of childhood. Cambridge, MA: Houghton Mifflin. 1947.

93. Baron-Cohen S. Autism and symbolic play // The British J. of Developmental Psychology. 1987. Vol. 5. P. 139-148.

94. Baron-Cohen S., Leslie A., Frith U. Does the autistic child have the «theory of mind» // Cognition. 1985. Vol. 21. N1. P. 37-46.

95. Baron-Cohen S., LeslieA,M., Frith U. Mechanical, behavioural and Intentional understanding of picture stories in autistic children // British J. of Developmental Psychology, 1986. 4. P. 113—125.

96. Baron-Cohen S., Ring H., Wheelwright S., Bullmore E., Brammer M., Simmons A., Williams S. Social intelligence in the normal and autistic brain: an fMRI study // European J. of Neuroscience. 11. 1999. P. 1891-1898.

97. Boucher J. Immediate free recall in early childhood autism // British J. of Psychology. 1981. Vol. 72. P. 211 -215.

98. Bowlby J. The making and breaking of affectional bonds. L.: N. Y., 1986.

99. Chan J. M. Preparation for procedures and surgery though play // Paediatrician. 1980. Vtol. 9. P. 34—56.

100. DeMyer M. К. Familien mit autistischen Probleme der Kinder und Sorgen der Eltern. (Klinische Psychologie und Psychopathologie. Bd. 42). Stuttgart: Enke Verlag, 1986.

103. Eisenson L., AuerJ. J., Irwin J. V. The psychology of communication. N. Y, 1963.

104. Frith U. Autism: explaining the enigma. Oxford: Blackwell, 1989.204 p.

105. George R. L., Cristiani Т. С Counseling Theory and Practice. 3rd Ed. Englewood Chiffs. N J Prentice-Hall, 1990.

106. Harlow H., Harlow M. Social Deprivation in Monkeys//Scientific American. 1962. 207. P. 136-146.

107. Hobson R. P. Beyond the cognition: the theory of autism // Autism: nature, diagnosis and treatment. N. Y: Guildford press, 1989.

108. Hobson R. P. The autistic child’s appraisal of expression of emotion //J. Of child psychology and psychiatry. 1986. Vbl. 27. P. 321-342.

109. Howlin P. Help for the family // Gillberg С (Hrsg.) Diagnosis and treatment of autism. N. Y., 1989. P. 185-202.

110. KannerL. Autistic disturbances of affective contact // Nervous Child. 1943. N 2. P. 217-250.

111. Kiernan С The exploration of sign and symbol effects //1. Hogg and P. Mittler (Eds.), Advances in Mental Handicap Research. Chichester: Wiley, 1983. Vbl. 2. P. 27-67.

Kramer E. Art as Therapy with Children. N. Y, 1975.

113. Krevelen van Am. D. On the relationship between Early Infentile autism and autistic Psychopathy // Acta Paedopsychiatrica. 1963. Vbl. 30. N 9-10. P. 303-323.

114. Lewis V., Boucher J. Spontaneus and instructed elicited play in relatively able autistic children // British J. of Developmental Psychology. 1988. \bl. 6. P. 325-338.

115. Lovaas I. O. Behavioral treatment and normal educational and intellectual functioning in young autistic children. J. of Consulting and Clinical Psychology, 1987. Vbl. 55. P. 3-9.

116. Rogers С Client-Centered Therapy. Boston: Houghton MifTin, 1951.

117. Schneider K. Therapist’s personal maturity and therapeutic success. How strong is the link // The Psychotherapy Patient. 1992. Vbl. 8. N 3-4.

118. Stern D. V. The goal and structure of mother — infant play // J. of the American Academy of Child Psychiatry. 1974. Vbl.13. P. 402-421.

119. Tinbergen E., Tlnbergen N. Autism bei Kinder/ Paul Parey. Berlin; Hamburg, 1984.

120. UngererJ. A., Sigman M. Development lags in preterm infants from one to three years of age // Child Development. 1983. \Ы. 54. P. 1217-1228.

121. Van-Krevelen A. Probleme of Differential Diagnosis Between Mental Retardation and Autismus Infantum // Acta Paedopsychiat. 1973. Vbl. 39. P. 199-203.

122. Vetter H. Language behavior and psychopathology. Chicago, 1969.

123. Welch M. Holding Time. N. Y: Simon Schuster, 1988. P. 254,256.

124. Welch M. Retrieval from autism through mother-child holding therapy // Autistic Children — New Hope for a Cure, in E. A. Tinbergen (Ed.). L.: George. Allen & Unwin, 1983.

125. WingL. Autistic children. N.Y., 1985.

126. Wing £., Gould J. Severe impairments of social interaction and associated abnormalities in children: ■ epidemiology and classification // Journal of Autism and Developmental Disorders. 1979. Vbl. 9. P. 11— 29.

127. WolfE. S. Toward a level playing field — Heinz Kohut Memorial Lecture 1989. (San Francisco, Oct. 13, 1989) // Progress in Self Psychology. Vbl. 7. /A. Goldberg (Ed.). Hillsdale, N. J.: The Analytic Press. P. 185.

128. WolfS., Townsend R. N. et al. Schizoid personality in childhood and adult life // Adult adjustment and the continuity with schizotypical personality disorder//Autism J. of Psychiatry. 1991. Vol. 159. P. 620—629.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прошло более шестидесяти лет со дня опубликования Л. Каннером первой работы по раннему детскому аутизму. За этот период написано огромное количество книг и статей, в которых изложены крайне противоречивые взгляды на причины раннего детского аутизма, его классификацию, особенности психического развития аутичных детей и прогноз их социальной адаптации. Безусловно, наука не стоит на месте: на сегодняшний день представлены интересные исследования биологических детерминант раннего детского аутизма, особенностей когнитивного развития детей с РДА.

В связи с принятием в нашей стране Международной классификации болезней 10-го пересмотра, ранний детский аутизм выведен из рубрики психозов, специфичных для детского возраста, и помещен в рубрику так называемых первазивных общих расстройств развития. Такой подход к раннему детскому аутизму указывает на то, что необходимо обучать детей с аутизмом и разрабатывать специальные программы их развития.

За последние десятилетия отечественными и зарубежными психологами и педагогами было создано несколько обучающих программ, направленных на формирование коммуникативных и социальных навыков у детей с аутизмом. Это программы ТЕАССН, Т. Питерса, О. С. Никольской с соавторами и др. В настоящее время продолжают разрабатываться и внедряться в практику но- . вые коррекционно-педагогические’методы и методики психологической коррекции детей с аутизмом [Организация специализированной помощи. 1989; Никольская, Баенская, Либлинг, 1997; и др.].

Однако использование этих программ возможно только в системе комплексной терапии аутизма у детей, что предполагает соблюдение следующих принципов:

• партнерство и сотрудничество всех специалистов, работающих с аутич-ными детьми;

• обязательный контакт с семьей ребенка;

• учет психофармакотерапевтических методов в системе психологической помощи ребенку с аутизмом.

Структурно-уровневый подход к системе аффективной регуляции, разработанный отечественными психологами К. С. Лебединской, В. В. Лебединским и О. С. Никольской, несомненно, имеет большое значение в оказании психологической помощи детям с аутизмом. Как подчеркивает О. С. Никольская, «появление в поведении ребенка конкретного симптома аффективных трудностей может расцениваться не само по себе, а в общей логике становления системы. Поэтому принципиально важным становится общая направленность психологической помощи не только на разрешение отдельной трудности, но и на введение ее в общий смысловой контекст адаптации» [Никольская, 2000, с. 347]. Выделенные авторами уровни аффективной регуляции имеют высокую практическую значимость для дифференцированного подхода к психологической коррекции не только детей с аутизмом, но и детей с другими формами эмоциональных нарушений.

Однако ориентация только на уровень аффективной дезадаптации в процессе психологической коррекции детей с аутизмом далеко не достаточна. В настоящее время остаются дискуссионными многие вопросы. Это, с одной стороны, вопросы первичного биологического дефекта при раннем детском аутизме, с другой стороны — вопрос о том, что является основным психологическим дефектом при аутизме, тормозящим и искажающим психическое развитие ребенка: дезорганизованность восприятия, когнитивные и речевые проблемы, сочетание низкого психического тонуса с повышенной чувствительностью (гипертензией) и пр.

Некоторые зарубежные авторы считают, что именно нарушения когнитивных процессов являются центральным звеном в патогенезе аутизма. Другие рассматривают интеллектуальные нарушения при раннем детском аутизме как вторичные, отмечая, что для детей-аутистов характерна выраженная диссоциация между уровнем развития способности к обобщению и продуктивностью деятельности. За счет высокого уровня развития памяти у детей с аутизмом наблюдается более высокий запас знаний, навыков и умений, чем тот, который они используют.

Таким образом, важным ориентиром в организации психологической помощи детям с аутизмом является выделение ведущего симптомокомплекса, лежащего в основе их психического дефекта. Это требует тщательной комплексной диагностики структуры и уровня дефекта, особенностей взаимодействия психических функций на разных этапах их развития.

Главным и перспективным направлением деятельности психологов, на наш взгляд, является разработка методов психологической помощи детям с аутизмом с обязательным учетом не только уровня аффективной дезадаптации ребенка, но и специфики ее клинических проявлений. К сожалению, в настоящее время число таких исследований невелико. Это обусловлено отсутствием четкой клинической классификации раннего детского аутизма, когда в данную нозологическую группу нередко попадают дети с аутисти-ческими синдромами, с ранней детской шизофренией, с психогенными реакциями и пр.

Перспективы развития теории и практики современной психологии в значительной степени зависят от изучения психологических закономерностей аномального развития. Это дает возможность углубить наши представления о психологических механизмах развития когнитивных, интеллектуальных, эмоциональных функций при нормальном развитии.

Изучение особенностей искаженного развития при раннем детском аутизме имеет несомненное значение для психологической науки в целом. Результаты исследований позволят:

• глубже раскрыть особенности влияния аффективных процессов на развитие интеллектуальных и речевых функций в онтогенезе;

• проанализировать значение социальных и коммуникативных факторов в развитии высших психических функций в онтогенезе;

• полнее изучить механизмы формирования сенсорно-перцептивных и мнемических функций в онтогенезе;

• углубить представления о влиянии межфункциональных интеграции на развитие когнитивных, интеллектуальных и эмоциональных функций;

• разработать теоретически обоснованные методы психологической помощи детям с эмоциональными проблемами на основе структурно-уров-невого подхода к эмоциональной регуляции поведения.

Особое значение в организации эффективной психологической помощи детям и подросткам с ранним детским аутизмом имеет ориентация не только на искаженные системно-структурные модели их психического дизонтогене-за, но и на онтогенетические модели. Учет системно-структурных моделей позволяет разработать дифференцированные методы психокоррекционных воздействий с ориентацией на степень тяжести и специфическую структуру аффективного, интеллектуального и речевого дефекта. Учет онтогенетических моделей предполагает, с одной стороны, ориентацию психокоррекционных воздействий на более ранние этапы психического развития ребенка (на чем построен; например, метод холдинг-терапии), с другой стороны, ориентацию на уровень ближайшего развития ребенка, что требует развития самооценки у ребенка, адекватного отношения к своему состоянию и формирования адекватных поведенческих реакций и пр.

Сегодня остро стоит проблема организации обучения для детей с аутизмом. Для аутичных детей необходимы школы различного типа, которые соответствовали бы степени тяжести их эмоционального и интеллектуального дефекта. Содержание, формы, методы обучения в школе должны быть построены с учетом индивидуальных особенностей детей с аутизмом, их потенциальных возможностей и интересов.

Реализация потенциала ребенка с аутизмом возможна только при создании психотерапевтической среды в социуме. Особую значимость приобретает проблема интеграции аутичных детей в общество здоровых детей и детей с иными проблемами в развитии. Все это требует комплексного, целостного и одновременно дифференцированного подхода к психологической помощи детям с ранним детским аутизмом. Только такой подход позволит повысить эффективность психологической помощи с учетом всех факторов, определяющих психическое развитие аутичного ребенка, в том числе и фактора окружающей социальной среды.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Схематичное изображение тела, что не соответствует возрастной норме. У маль-чика наблюдается задержка психического развития.

Преувеличенные в размере кисти рук отражают нереализованную потребность в общении. Изображение зубов на лице отражает склонность к вербальной агрессии. Изображение оружия (шпага) является признаком агрессивности.

У мальчика в анамнезе родовая травма, наблюдается задержка психического развития церебрально-органического генеза. Нарушения поведения с признаками агрессии, аутистические тенденции.

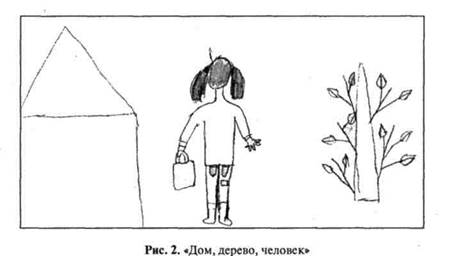

Увеличенный размер рисунка человека, несоблюдение пропорциональных взаимоотношений между объектами отражает тревогу на момент обследования.

Малое количество деталей, особенно при изображении дома, отражает, с одной стороны, сниженный уровень интеллектуального развития, с другой стороны, астению.

Отсутствие лица (глаз, рта и других деталей) отражает аутизацию, негативизм.

Отсутствие дополнительных деталей на доме также отражает замкнутость, склонность к аутизму, негативизм.

У девочки наблюдается аутизм, обучается в школе по массовой программе на дому.

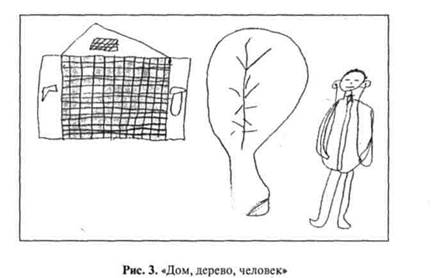

Мальчик 13 лет 2мес.

В целом уровень изображения фигур не соответствует возрастной норме.

Изображение дома отличается от остальных рисунков множественными штриховыми линиями, что отражает проблемы в семье. Мальчик назвал свой дом «тюрьма». Это отражает также страх у ребенка агрессии со стороны окружающих, повышенную зависимость.

Дерево изображено закрытой круговой линией, что отражает аутизацию у ребенка. Отсутствие корней у дерева отражает неадаптированность, отсутствие эмоциональных контактов и привязанностей в семье.

Рисунок человека отличается схематичным изображением лица, что отражает негативизм, депрессивный фон настроения, аутизацию. Отсутствие рук — проблемы общения, склонность к импульсивности. Подчеркнутые уши с вставленными наушниками от плеера отражают подозрительность.

У мальчика органический аутизм (по классификации К. С. Лебединской), задержка психического развития.

В центре рисунка располагается дом, который, по сравнению с другими, отличается большей выразительностью, детализацией. Подчеркнутые крыша, стены дома, фундамент, более сильный нажим отражают потребность у ребенка в защите, тревожность, наличие гиперопеки со стороны родителей.

Закрытые линии кроны дерева отражают замкнутость мальчика, а также склонность к фантазированию.

Отсутствие изображения лица, искажение формы головы, отсутствие пальцев рук отражают дефицит общения у мальчика, что проявляется в слабой потребности и неумении общаться.

Широко расставленные ноги и непрорисованные ступни отражают потребность в защите и опоре, трудности социальных контактов.

Мальчик учится в четвертом классе по массовой программе, успеваемость удовлетворительная. Наблюдаются существенные проблемы в общении со сверстниками. Четвертая группа по классификации О. С. Никольской.

Отсутствует рисунок человека.

В рисунке дерева обращает на себя внимание «штрихообразность», множественность линий, искажение формы линий, что отражает тревожность у ребенка, склонность к импульсивности. Форма дерева «сломанная», неструктурированные линии указывают на депрессивный фон настроения, импульсивность, трудности целенаправленного поведения.

Отсутствие дополнительных деталей в рисунке дома отражает аутизацию, негативизм.

У мальчика органический аутизм, выраженная задержка психического и речевого развития. Посещает группу «Особый ребенок», отличается психомоторной расторможенностью.

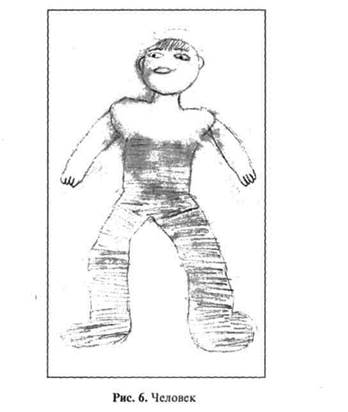

Рисунок человека отличается некоторой карикатурностью, что является признаком демонстративности в сочетании с негативизмом. Выражение лица несколько отстраненное, что отражает склонность к аутизации. В рисунке выражены признаки мужского пола, что отражает сексуальность, агрессивность, культ силы, что свойственно подростковому возрасту.

Слабый нажим штрихов может отражать депрессивный фон настроения, а увеличенный размер фигуры человека отражает повышенную тревожность на момент обследования.

Малое количество деталей на лице и туловище отражает замкнутость, депрессивный фон настроения, потребность в самозащите.

Жалобы родителей на грубость, аффективность у ребенка, трудности общения со сверстниками, проявление агрессивности. Наблюдается у психиатра по поводу расстройств поведения, аутизма, эписиндрома (эпилептическая готовность).

Источник