Болезнь загнанных лошадей — лицо современной депрессии

По мнению экспертов ВОЗ, депрессивные расстройства как причина временной нетрудоспособности и по степени наносимого экономического ущерба в скором времени выйдут на одно из ведущих, если не на первое место. При этом психиатры, психотерапевты, врачи других специальностей все чаще замечают, что пациенты, страдающие депрессией, уже довольно давно почти совсем утратили свой классический, описанный Ясперсом «облик» и жалуются на что угодно, но только не на пониженное настроение, чувство тоски или заторможенность. Так называемая атипичная, маскированная или ларвированная депрессия стала, пожалуй, извините за каламбур, наиболее типичной. Это затрудняет её выявление и, естественно, оказание эффективной, своевременной помощи.

Пациенты месяцами, а иногда годами обивают пороги кабинетов терапевтов, хирургов, неврологов, кардиологов, гастроэнтерологов, делают дорогостоящие исследования, «испытывают» на себе десятки медикаментов. Все чаще приходится наблюдать, когда интернисты, отчаявшись помочь пациенту со стойкой артериальной гипертензией, аритмией, язвенной болезнью или колитом, у которого нет четких признаков депрессивного расстройства, присоединяют к терапии антидепрессант и достигают быстрого улучшения при лечении, казалось бы, чисто соматического недуга.

В чем же причина такого явного, быстрого, если не сказать – катастрофического патоморфоза?

Объяснение кроется в резких изменениях условий жизни современного человека и россиян в особенности. Нас, десятилетиями пребывавших в «сонной одури застоя», а теперь вынужденных локтями, кулаками, другими местами и, к счастью, все чаще – мозгами отвоевывать достойное место под солнцем. Но, как говорится, нет добра без худа, все убыстряющийся темп современной жизни, все эти информационные и технологические «взрывы», безжалостность конкуренции неизбежно порождают настоящую эпидемию хронического стресса, захватывающую практически все слои нашего общества. Однако стресс, скажете вы, проблема всем известная и хорошо изученная, при чем здесь депрессия? А при том, что именно стресс множит число «депрессий истощения», «вегетативных», «соматизированных», «ларвированных» и иных подобных атипичных депрессий, в основе которых лежат особые механизмы, вносящие своеобразие в клиническую картину депрессивных расстройств.

В анамнезе у таких пациентов обычно не прослеживаются наследственная отягощенность или конкретная «свежая» психотравма, не видно четко очерченных «эпизодов» или «фаз», а чаще наблюдается жаркое «горение» на работе, череда «ударов судьбы», просто неутихающая боль за годы, прожитые бесцельно или в погоне за миражом, беспокойство за детей, тщетно мечущихся в попытках выбиться в «люди» или, напротив, выбившихся, и теперь пожинающих плоды успеха, которые уж очень напоминают яблоки с известного дерева в райском саду. В поведении этих людей обычно нет «пресловутой» психомоторной заторможенности, временами они даже могут казаться активными, «бойкими», лишь иногда как бы тускнеет взгляд или на лицо набегает «облако», особенно если удается нащупать по-настоящему важную для данного человека, «больную» тему. Настроение такие пациенты характеризуют как «нормальное» или, в крайнем случае, неустойчивое. Лишь при более тщательном расспросе выясняется, что периодически и со временем все чаще они ощущают «усталость от жизни», задерганность, раздражение, внутреннее напряжение, тревогу, невозможность расслабиться. Нередко отсутствует чувство отдыха после сна, выходных или отпуска, накатывают апатия, «лень», или жизнь теряет полноту и яркость, протекает, как на «автопилоте»; у случайно вырванного из повседневной суеты человека появляется растерянность — он не знает, что делать, чего хотеть.

В большинстве же случаев жалобы таких пациентов носят чисто соматический характер и при этом часто находятся объясняющие эти жалобы, вполне реальные, подтвержденные параклиническими исследованиями соматические заболевания. Лишь иногда опытные интернисты могут заметить то, что, к примеру, выраженность и стойкость болевого синдрома при остеохондрозе или гастрите или другие симптомы как бы преувеличены, то есть создается впечатление их аггравации, и они обычно резистентны к лечению.

Симптоматика таких депрессивных состояний практически не отличима от так называемого «синдрома хронической усталости», характерного для длительно протекающих вирусных инфекций, и с этим синдромом депрессии следует дифференцировать в первую очередь. Правда, такая дифференциальная диагностика довольно сложна технически и требует высокого профессионализма специалистов и современной лабораторно-инструментальной базы.

Каковы же патогенетические механизмы обсуждаемого типа депрессий?

Для объяснения их развития наиболее приемлема концепция неспецифических защитно-приспособительных реакций нервной системы, предложенная Ю.Л. Нуллером. Когда в результате длительных истощающих воздействий (хронического стресса) развивается общий дефицит энергетических ресурсов организма (в первую очередь – ресурсов нервной системы) по цепи обратной связи включается неспецифическая реакция тревоги (иногда пациенты ощущают это физически – жалуются на ухудшение сна, внутреннюю дрожь, напряжение мышц, появляются симптомы, которые принято считать «невротическими», — упорные цефалгии в виде «каски» на голове, «комок» в горле или затруднения глотания, ощущение нехватки воздуха или усиленного биения сердца). Параллельно по закону locus minoris resistencia обостряются старые или проявляются дремлющие соматические болезни, что также никак не способствует выявлению истинных пусковых механизмов расстройства здоровья. Так как реакция тревоги (неспецифическая активация) не решает проблемы, и истощение нервной системы продолжается, включается второй, более глубокий «эшелон» защиты — депрессия, которая в рамках данной концепции является не болезнью, а выработанным эволюцией особым механизмом охранительного торможения, не позволяющим растратить последний, «неприкосновенный» запас сил. Но для разумного, живущего в обществе человека этот механизм теряет свое защитное значение – он не может «спрятаться» от жизни, движимый чувством долга, ответственности, подчиняясь общепринятым правилам и социальным законам, наконец, просто по инерции, он продолжает суетиться и при этом постоянно получает от своей нервной системы сигналы о приближающемся внутреннем «банкротстве». Обладая способностью прогнозировать, такой человек на сознательном или подсознательном уровне как бы постоянно задается вопросом: «Как же жить дальше, находясь в состоянии выжатого лимона?». И смутно предчувствует или представляет возможность наступления полного краха по всем направлениям. Это порождает усиление тревоги, периодически достигающей степени отчаяния или паники. Последняя нередко сопровождается вегетативными «бурями» (в виде колебаний АД, аритмий, дискинезий желудочно-кишечного тракта), которые ранее обычно причислялись к вегето-сосудистой дистонии или к диэнцефальным (гипоталамическим) кризам, а теперь все чаще именуются «паническими атаками».

При повторении таких кризов или атак включаются обсессивно-фобические механизмы, которые наряду с вышеописанными защитно-приспособительными реакциями формируют порочный круг самоподдержания депрессии. И когда все эти механизмы, действующие не только на психологическом, но и на биологическом уровне, включены, пациенту, к сожалению, часто уже не в состоянии помочь ни полноценный отдых, ни самые изощренные психотерапевтические методики. Необходимы средства, надежно разрывающие порочный круг «истощение – тревога – истощение» и блокирующие приспособительные реакции нервной системы, утратившие у человека свой защитный смысл и лишь поддерживающие состояние болезни.

Пока на роль таких средств могут претендовать лишь транквилизаторы и антидепрессанты.

Кроме того, терапия депрессий всегда требует комплексного подхода. Наряду с всесторонним обследованием (из-за вышеописанных трудностей разграничения соматических и «депрессогенных» симптомов) лечение антидепрессантами должно сочетаться с психотерапией и психологическим консультированием. При этом психотерапия и работа психолога, независимо от применяемых методик, призваны обеспечивать решение следующих принципиально важных задач.

- Описание (в доступной пациенту форме) природы, механизмов развития и, главное, обратимого характера депрессивных расстройств.

- Ознакомление пациента с особенностями эффектов применяемых препаратов и необходимость строго соблюдать данные доктором рекомендации!

- Выявление основных истощающих факторов – перегрузок, внешних и внутренних конфликтов, зависимостей, «дисфункциональных» отношений и когнитивных процессов, а в более отдаленной перспективе – формирование нового, менее «жестокого» по отношению к нервной системе и к организму в целом стиля жизни. Процесс это сложный, трудоемкий и приводит к успеху лишь если начат вовремя – когда у пациента уже появилось желание и силы что-то менять, и он сам ищет «новые пути», а психотерапевт, как того требует один из основных законов этой профессии, играет не директивную, указующую, а сопровождающую («фасилитирующую») роль. При этом мы должны помочь пациенту понять, что в противном случае (при отказе от таких поисков) сохраняется риск, как минимум, повторных курсов лечения антидепрессантами.

Терапия современных депрессий – процесс обычно результативный, но далеко не простой и безоблачный, достаточно часты рецидивы, нередко возникает тенденция к хронизации депрессивных расстройств.

Пока еще не предложен идеальный антидепрессант, сочетающий в себе высокую активность, «силу», широту спектра действия с отсутствием побочных эффектов. В Областном консультативно-диагностическом центре широко используются самые современные схемы лечения и комбинации препаратов, отличающиеся большей надежностью, универсальностью и минимальными побочными эффектами и рекомендуемые ведущими специалистами неврологии и психотерапии.

В ОКДЦ ведет консультативный прием врач-психотерапевт Владимир Михайлович Подгрушный, готовый помочь в сложной ситуации.

Источник

Ламотриджин при депрессии эффективность

(1) Клиника «Душевное здоровье», Москва; (2) Кафедра общей и клинической фармакологии РУДН, Москва

Антиконвульсанты широко применяют в неврологической и психиатрической практике для лечения эпилепсии, аффективных расстройств и хронических болевых синдромов. Одним из наиболее хорошо изученных препаратов этой группы является ламотриджин, потребление которого продолжает расти во всех странах мира, особенно при биполярном аффективном расстройстве (БАР) [1–3].

Ламотриджин обладает множественными механизмами действия, которые лежат в основе его разнообразных фармакологических эффектов, в т.ч. не характерных для других антиконвульсантов. Основным механизмом действия ламотриджина считается блокада вольтажзависимых натриевых каналов, приводящая к угнетению выброса в синоптическую щель возбуждающих аминокислот, таких как глутамат и аспартат [4, 5]. Другие механизмы действия препарата включают блокаду потенциалзависимых кальциевых каналов, приводящую к снижению гиперактивности нейронов в зоне СА1 гиппокампа, отвечающей за регуляцию эмоциональной сферы и когнитивные функции [6]. При длительном применении он также повышает содержание в головном мозге тормозного медиатора γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) [4, 5]. Ламотриджин способен угнетать моноаминоксидазу (МАО) [7], угнетать обратный нейрональный захват серотонина, норадреналина и дофамина и стимулировать серотонинергическую передачу [8], что, по-видимому, лежит в основе его антидепрессивного действия. Нейропротективное действие ламотриджина и терапевтический эффект при БАР могут быть связанными с его глутаматергической активностью [9]. Возможно, что ламотриджин имеет и другие пока неизвестные механизмы действия, которые объясняют его эффективность при БАР [10].

Эффективность ламотриджина при биполярном аффективном расстройстве Лечение БАР включает три этапа терапии:

- купирующую;

- поддерживающую (долечивающую);

- профилактичеcкую (противорецидивную) [11].

При остром эпизоде мании во всех международных и отечественных рекомендациях в качестве препаратов выбора рассматриваются нормотимики. Однако антиманиакальный эффект не является классовым эффектом препаратов этой группы и характерен только для лития, карбамазепина и вальпроата [12]. Ламотриджин в виде монотерапии изучался у пациентов с острой манией в пяти предрегистрационных исследованиях и ни в одном из них не превосходил по эффективности плацебо [13].

В отличие от острого эпизода мании единое мнение экспертов в отношении препаратов выбора при остром эпизоде депрессии отсутствует, что находит отражение в рекомендациях разных стран [14]. Ламотриджин относится к числу наиболее хорошо изученных препаратов при данном состоянии, поэтому в виде монотерапии или в комбинации с другими препаратами рассматривается в качестве терапии первой линии во всех международных и национальных рекомендациях [14]. Среди антиконвульсантов кроме ламотриджина имеющиеся доказательные данные позволяют рекомендовать в качестве препарата первого выбора при депрессивном эпизоде только вальпроат [15], однако его применение многими категориями пациентов, прежде всего беременными женщинами и женщинами детородного возраста, в целом ограничивают побочные эффекты, включая тератогенный, и повышенный риск развития синдрома поликистозных яичников [16–18].

Эффективность ламотриджина при остром эпизоде депрессии изучалась в предрегистрационном периоде в пяти рандомизированных клинических исследованиях (РКИ) продолжительностью 7–10 недель [19]. Их мета-анализ показал, что ответ на лечение ламотриджином наблюдался у существенно большего числа пациентов в группе ламотриджина, чем в группе плацебо, при оценке по шкале как Гамильтона (HAM-D – Hamilton Depression Rating Scale), так и Монтгомери-Асберг (MADRS – Montgomery-Asberg Depression Rating Scale). Однако в регрессионном мета-анализе было выявлено, что препарат эффективен только в отношении больных тяжелой (>24 баллов по шкале HAM-D), но не легкой депрессией [20]. Результаты еще одного анализа объединенных данных этих исследований, в котором оценивались пункты шкалы HAM-D, ассоциированные с улучшением при применении ламотриджина, позволяют предположить, что его клиническая польза при остром эпизоде биполярной депресии преимущественно связана с устранением депрессивного настроения (начиная с 3-й недели) и психомоторной заторможенности (начиная с 4-й недели) [21].

В пострегистрационном периоде антидепрессивная активность ламотриджина была продемонстрирована в многоцентровом двойном слепом плацебо-контролируемом РКИ с участием 195 пациентов с умеренной депрессией в рамках БАР I [22]. Она подтвердилась и в крупном многоцентровом двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании, включившем 200 пациентов с БАР I и БАР II [23].

В этом исследовании препарат по эффективности превосходил плацебо во всех изученных дозах (100–400 мг/сут) и был более эффективным для пациентов с БАР I, чем с БАР II. Согласно результатам систематического обзора 21 РКИ, в котором оценивалась эффективность разных препаратов при остром эпизоде депрессии при БАР II, ламотриджин может рассматриваться для этих пациентов как препарат со «смешанной» поддержкой (с противоречивыми доказательными данными) [24].

По эффективности при остром эпизоде депресии при БАР I ламотриджин уступает кветиапину и немного – комбинации оланзапина с флуоксетином, но превосходит их по переносимости [25, 26].

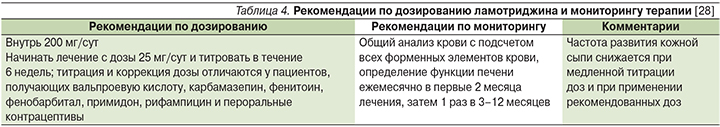

Уровень доказательности эффективности ламотриджина при остром эпизоде депрессии рассматривается как наивысший («А») (табл. 1). Это послужило основанием для включения ламотриджина в качестве препарата первого выбора при остром эпизоде биполярной депрессии во многие рекомендации, включая совместные Международного общества биполярных расстройств (ISBD – International Society for Bipolar Disorders) и Канадской сети по лечению расстройств настроения и тревоги (CANMAT – Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments), рекомендации Международной консенсусной группы по доказательной фармакотерапии депрессии при БАР I и БАР II (ICG – International Consensus Group on the Evidence-based Pharmacologic Treatment of Bipolar I and II Depression), а также ряд национальных рекомендаций [14]. Тем не менее полный консенсус экспертов по данному вопросу отсутствует, т.к. применение монотерапии препаратом в острых ситуациях может ограничивать необходимость медленной (в течение 6 недель) титрации его доз с целью предотвращения развития серьезной сыпи [27, 28]. Возможно применение комбинации ламотриджина с литием, которая, по мнению экспертов Всемирной психиатрической ассоциации, наиболее эффективны в данной клинической ситуации [18].

В некоторых руководствах по лечению БАР ламотриджину рекомендуется отдавать предпочтение в отношении пациентов со смешанными эпизодами (наличие симптомов депрессии во время эпизода гипомании или симптомов гипомании во время эпизода депрессии) [29] и с быстрой цикличностью (не менее четырех аффективных эпизодов в год ) в случае преобладания у них депрессивной симптоматики [30].

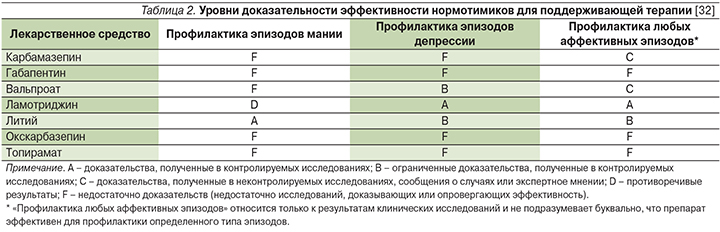

Доказательства высокого уровня подтверждают применение ламотриджина для длительной поддерживающей терапии БАР (табл. 2). В трех плацебо-контролируемых исследованиях применение ламотриджина в суточных дозах 50–400 мг позволило существенно пролонгировать время до развития любого аффективного эпизода у пациентов с БАР I, недавно перенесших эпизод мании или гипомании [18]. Обобщенный анализ результатов двух исследований показал, что в течение 18 месяцев ламотриджин снижал риск развития аффективного эпизода любой полярности на 36%, однако был более эффективным в отношении профилактики рецидивов депрессии, чем мании [31].

Эффективность профилактического применения ламотриджина больными БАР I подтверждена результатами мета-анализов [33, 34]. Она повышается при его применении в составе комбинированной терапии, однако последняя ассоциируется с более высоким риском развития побочных эффектов. [18]. В то же время монотерапия ламотриджином имеет преимущества перед большинством других препаратов при длительном применении с точки зрения переносимости [35].

Во всех современных руководствах по лечению БАР ламотриджин рассматривается в качестве препарата первой линии для поддерживающей терапии БАР, однако в большинстве из них оговаривается, будто он показан пациентам с преобладанием депрессии [14]. Роль ламотриджина в профилактике эпизодов мании требует дальнейшего изучения.

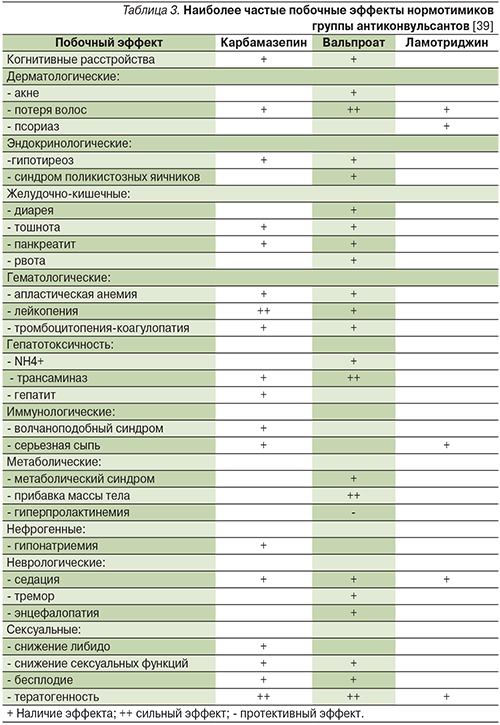

Безопасность ламотриджина

Ламотриджин обладает значительно более благоприятным профилем побочных эффектов по сравнению с другими антиконвульсантами, применяемыми для лечения БАР (табл. 3). При применении в суточной дозе 100–200 мг он отличается прекрасной переносимостью, а убедительные данные о повышении эффективности препарата больными БАР в дозах выше 200 мг/сут отсутствуют [13].

В клинических исследованиях, в т.ч. продолжительностью 18 месяцев, частота отмены из-за побочных эффектов не различалась в группах ламотриджина и плацебо [36, 37]. Наиболее частым побочным эффектом ламотриджина в РКИ была головная боль, однако достоверно чаще, чем в группе плацебо, она встречалась лишь в одном исследовании [9]. Головная боль, а также другие относительно частые побочные эффекты, такие как головокружение и тошнота, наиболее часто развиваются при одновременном применении с вальпроатом [38].

Ламотриджин может вызывать гематологические нарушения (нейтропению, лейкопению, анемию, тромбоцитопению, панцитопению, апластическую анемию, агранулоцитоз) и нарушение функции печени, в связи с чем в период лечения рекомендуется мониторинг картины крови и уровня печеночных ферментов, однако эти побочные эффекты встречаются значительно реже, чем при применении других нормотимиков (табл. 3).

Ламотриджин не оказывает существенного влияния на лабораторные показатели, не вызывает метаболических побочных эффектов, прибавку массы тела и инверсию фазы у больных БАР [9, 35, 36, 40, 41]. При длительном применении он не влияет на прогрессирование атеросклеротического процесса [42] и имеет более благоприятный нейрокогнитивный профиль по сравнению с другими антиконвульсантами [43].

В отличие от карбамазепина и вальпроата ламотриджин не только не ухудшает сексуальные функции, а возможно, и улучшает их [44].

Наибольшее беспокойство при применении ламотриджина вызывает риск развития синдрома Стивенса–Джонсона и токсического эпидермального некролиза. Повышение частоты развития этих осложнений в 3 раза по сравнению с группой плацебо было выявлено в первых клинических исследованиях препарата на пациентах с эпилепсией при применении в более высокой, чем рекомендуется в настоящее время, стартовой дозы, быстрой титрации доз и при одновременном применении вальпроата [9]. Риск развития серьезной сыпи составил 0,3% у взрослых и около 1% у детей [45]. Однако впоследствии было показано, что при правильном режиме подбора дозы эти реакции развиваются редко [32]. Частота развития серьезной сыпи у пациентов с БАР во всех клинических исследованиях составила 0,1%, в т.ч. 0,08% у пациентов, получавших ламотриджин в виде монотерапии, и 0,13% – у пациентов, получавших его в качестве адъювантного препарата [46]. Согласно мета-анализу 21 проспективного постмаркетингового исследования, риск развития сыпи при правильном применении ламотриджина (табл. 4), достоверно не отличается от такового при применении других противосудорожных препаратов, лития и плацебо [47].

Существенным преимуществом ламотриджина перед традиционными антиконвульсантами является отсутствие у него выраженного отрицательного влияния на когнитивные и поведенческие функции [48]. Он редко ассоциируется с когнитивным дефицитом [49, 50], а при его применении в качестве дополнительной терапии при эпилепсии наблюдается улучшение когнитивных проблем [48]. У взрослых и детей с БАР применение ламотриджина ассоциировалось с улучшением памяти [43, 51].

Ламотриджин хорошо сочетается с большинством психотропных препаратов [13]. Осторожность следует соблюдать лишь при одновременном применении вальпроата, угнетающего метаболизм ламотриджина, и карбамазепина, индуцирующего его клиренс.

Отличная переносимость ламотриджина способствует повышению приверженности пациентов лечению, что является важной проблемой для пациентов с БАР, более половины из которых не могут аккуратно соблюдать назначения врача в течение года [52]. Важным для больных БАР является отсутствие у ламотриджина (в отличие от вальпроата и атипичных антипсихотиков) метаболических побочных эффектов и негативного влияния на массу тела, поскольку у них повышен риск развития ожирения, сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний [53, 56].

Благоприятный профиль безопасности, редкая частота побочных эффектов и отсутствие отрицательного влияния на настроение, когнитивные функции способствуют повышению качества жизни пациентов, что является одной из целей лечения БАР [57]. Эти свойства также обусловливают преимущества ламотриджина для лиц пожилого и старческого возраста, в т.ч. с деменцией [58], и у детей [59]. Есть данные, согласно которым пожилые пациенты даже лучше, чем молодые, переносят ламотриджин, в частности, у них ниже риск развития кожных сыпей [60].

Ламотриджин имеет существенные преимущества перед вальпроатом у женщин детородного возраста [61, 62]. Он представляется самым безопасным антиконвульсантом во время беременности [63]. В анализах регистров беременности и других исследований большие врожденные аномалии наблюдались у 0–3,2% детей (по сравнению с 6,2–16,0% при применении вальпроата), внутриутробно подвергшихся действию этого препарата, что не отличается от частоты врожденных аномалий у населения в целом [64–67].

В нескольких исследованиях показано небольшое повышение риска развития ротолицевых расщелин под его влиянием, однако оно не подтвердилось в недавно опубликованном анализе 21 регистра беременности (10,1 млн рождений в период с 1995 по 2011 г.) [67]. Акушерских или неонатальных осложнений, связанных с применением во время беременности монотерапии ламотриджином, не описано. В отличие от вальпроата он не ассоциировался с нейроповеденческой токсичностью у детей, внутриутробно подвергшихся его воздействию [68].

Таким образом, ламотриджин является эффективным препаратом для лечения БАР с преобладающей антидепрессивной активностью. Он эффективен при остром эпизоде депрессии, но наиболее большое значение имеет для длительной поддерживающей терапии пациентов с преобладающей депрессивной симптоматикой. Преимуществом ламотриджина перед другими нормотимиками, особенно при длительном применении, является его высокая безопасность, в т.ч. в отношении детей, лиц пожилого возраста и беременных женщин.

Литература

1. Karanti A., Kardell M., Lundberg U., Landén M. Changes in mood stabilizer prescription patterns in bipolar disorder. J. Affect Disord. 2016;195:50–6.

2. Kessing L.V., Vradi E., Andersen P.K. Nationwide and population-based prescription patterns in bipolar disorder. Bipolar. Disord. 2016;18(2):174–82.

3. Chang C.M., Wu C.S., Huang Y.W., et al. Utilization of Psychopharmacological Treatment Among Patients With Newly Diagnosed Bipolar Disorder From 2001 to 2010. J. Clin. Psychopharmacol. 2016;36(1):32–44.

4. Ketter T.A., Manji H.K., Post R.M. Potential mechanisms of action of lamotrigine in the treatment of bipolar disorders. J. Clin. Psychopharmacol. 2003;23(5):484–95.

5. Hahn C.G., Gyulai L., Baldassano C.F., et al. 2004. The current understanding of lamotrigine as a mood stabilizer. J. Clin. Psychiatry, 65:791–804.

6. Бурчинский С.Г. Антиконвульсанты нового поколения и стандарты монотерапии эпилепсии. Международный неврол. журн. 2007;6(16).

7. Muck-Seler D., Sagud M., Mustapic M., et al. The effect of lamotrigine on platelet monoamine oxidase type B activity in patients with bipolar depression. Prog. Neuropsychopharmacol Biol. Psychiatry. 2008;32(5):1195–98.

8. Shim S.E., Mansari M., Blier P. Modulation of the antidepressant-like effects of sustained administration of carisbamate and lamotrigine on monoaminergic systems: electrophysiological studies in the rat brain. J. Pharmacol. Exp. Ther. 2013;347:487–96.

9. Ng F.Hallam K., Lucas N., Berk M. The role of lamotrigine in the managementof bipolar disorder. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 2007;3(4):463–74.

10. Chowdhury D. New drugs for the treatment of epilepsy: a practical approach. J. Assoc. Physicians India. 2013;61(Suppl. 8):19–23.

11. Мосолов С.Н., Костюкова Е.Г., Цукарзи Э.Э. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению биполярного аффективного расстройства 2013. http://psychiatr.ru/news/183.

12. Rosa A.R., Fountoulakis K., Siamouli M., Gonda X., Vieta E. Is anticonvulsant treatment of mania a class effect? Data from randomized clinical trials. CNS Neurosci Ther. 2011;17(3):167–77.

13. Bowden C.L., Singh V. Lamotrigine (Lamictal IR) for the treatment of bipolar disorder. Expert Opin. Pharmacother. 2012;13(17):2565–71.

14. Vieta E., Valentí M. Pharmacological management of bipolar depression: acute treatment, maintenance, and prophylaxis. CNS Drugs. 2013;27(7):515–22.

15. Azorin J.M., Belzeaux R., Cermolacce M., Kaladjian A., et al. Recommendations for the treatment of mixed episodes in current guidelines. Encephale. 2013;39(Suppl. 3):S185–87.

16. Balon .R, Riba M. Should women of childbearing potential be prescribed valproate? a call to action. J. Clin. Psychiatry. 2016;77(4):525–26.

17. Kaplan Y.C., Abdelkader N. Valproate prescribing trends for non-epilepsy indications in women of reproductive age warrants effective measures and increased surveillance. Seizure. 2016;40:13–4.

18. Fountoulakis K.N., Kasper S., Andreassen O., et al. Efficacy of pharmacotherapy in bipolar disorder: a report by the WPA section on pharmacopsychiatry. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 2012;262(Suppl. 1):1–48.

19. Calabrese J.R., Huffman R.F., White R.L., et al. Lamotrigine in the acute treatment of bipolar depression: results of five double-blind, placebo-controlled clinical trials. Bipolar. Disord. 2008;10:323–33.

20. Geddes J.R., Calabrese J.R., Goodwin G.M. Lamotrigine for treatment of bipolar depression: independent meta-analysis and meta-regression of individual patient data from five randomised trials. Br. J. Psychiatry. 2009;194:4–9.

21. Mitchell P.B., Hadzi-Pavlovic D., Evoniuk G., et al. Factor analysis in bipolar depression and response to lamotrigine. CNS Spectr. 2013;18(4):214–24.

22. Srivastava S., Ketter T.A. Clinical relevance of treatments for acute bipolar disorder: balancing therapeutic and adverse effects. Clin. Ther. 2011;33(12):B40–84:4–9.

23. Vázquez G.H., Holtzman J.N., Tondo L., Baldessarini R.J. Efficacy and tolerability of treatments for bipolar depression. J. Affect. Disord. 2015;183:258–62.

24. Swartz H.A., Thase M.E. Pharmacotherapy for the treatment of acute bipolar II depression: current evidence. J. Clin. Psychiatry. 2011;72(3):356–66.

25. Vieta E., Locklear J., Günther O., et al. Treatment options for bipolar depression: a systematic review of randomized, controlled trials. J. Clin. Psychopharmacol. 2010;30:79–590.

26. Brown E.B., McElroy S.L., Keck P.E.Jr., et al. (2006) A 7-week, randomized, double- blind trial of olanzapine/fluoxetine combination versus lamotrigine in the treatment of bipolar I depression. J. Clin. Psychiatry 67:1025–33.

27. Amann B., Born C., Crespo J.M., Pomarol-Clotet E., McKenna P. Lamotrigine: when and where does it act in affective disorders? A systematic review. J. Psychopharmacol. 2010;10:1289–94.

28. Price A.L., Marzani-Nissen G.R. Bipolar disorders: a review. Am. Fam. Physician. 2012;85(5):483–93.

29. Pfennig A., Bschor T., Falkai P., Bauer M. The diagnosis and treatment of bipolar disorder: recommendations from the current s3 guideline. Dtsch. Arztebl. Int. 2013;110(6):9–100.

30. Woo Y.S., Lee J.G., Jeong J.H., et al. Korean Medication Algorithm Project for Bipolar Disorder: third revision. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 2015;11:49–506.

31. Goodwin G.M., Bowden C.L., Calabrese J.R., et al. A pooled analysis of 2 placebo-controlled 18-month trials of lamotrigine and lithium maintenance in bipolar I disorder. J. Clin. Psychiatry. 2004;65:432–41.

32. Grunze H., Vieta E., Goodwin G., Bowden C., Licht R.W., Moller H.J., Kasper S. The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for the Biological Treatment of Bipolar Disorders: update 2009 on the treatment of bipolar depression. World J. Biol. Psychiatry. 2009;10(2):85–116.

33. Beynon S., Soares-Weiser K., Woolacott N., Duffy S., Geddes J.R. Pharmacological interventions for the prevention of relapse in bipolar disorder: a systematic review of controlled trials. J. Psychopharmacol. 2009;23:574–91.

34. Vieta E., Gunther O., Locklear J., Ekman M., Miltenburger C., Chatterton M.L., Åström M., Paulsson B. Effectiveness of psychotropic medications in the maintenance phase of bipolar disorder: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int. J. Neuropsychopharmacol. 2011;14(8):1029–49.

35. Goldsmith D.R., Wagstaff A.J., Ibbotson T., Perry C.M. Spotlight on lamotrigine in bipolar disorder. CNS Drugs. 2004;18(1):63–7.

36. Goldberg J.F., Calabrese J.F., Saville B.R., et al. Mood stabilization and destabilization during acute and continuation phase treatment for bipolar I disorder with lamotrigine or placebo. J. Clin. Psychiatry. 2009;79(9):1273–80.

37. Bowden C.L., Asnis G.M., Ginsberg L.D., et al. Safety and tolerability of lamotrigine for bipolar disorder. Drug. Saf. 2004;27:173–84.

38. French J.A., Gazzola D.M. New generation antiepileptic drugs: what do they offer in terms of improved tolerability and safety? Ther. Adv. Drug. Saf. 2011;2(4):141–58.

39. Murru A., Popovic D., Pacchiarotti I., et al. Management of adverse effects of mood stabilizers. Curr. Psychiatry Rep. 2015;17(8):603.

40. Bowden C.L., Calabrese J.R., Ketter T.A., et al. Impact of lamotrigine and lithium on weight in obese and nonobese patients with bipolar I disorder. Am. J. Psychiatry. 2006;163(7):1199–201.

41. Sachs G., Bowden C., Calabrese J.R., et al. Effects of lamotrigine and lithium on body weight during maintenance treatment of bipolar I disorder. Bipolar Disord. 2006;8(2):175-81.

42. Chuang Y.C., Chuang H.Y., Lin T.K., et al. Effects of long-term antiepileptic drug monotherapy on vascular risk factors and atherosclerosis. Epilepsia. 2012;53(1):120–28.

43. Daban C., Martínez-Arán A., Torrent C., et al. Cognitive functioning in bipolar patients receiving lamotrigine: preliminary results. J. Clin. Psychopharmacol. 2006;26(2):178–81.

44. Gil-Nagel A., López-Muñoz F., Serratosa J.M., et al. Effect of lamotrigine on sexual function in patients with epilepsy. Seizure. 2006;15(3):142–49.

45. National Collaborating Centre for Mental Health. Bipolar disorder: the assessment and management of bipolar disorder in adults, children and young people in primary and secondary care. London (UK): National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2014;58. (Clinical guideline; no. 185).

46. Seo H.J., Chiesa A., Lee S.J., et al. Safety and tolerability of lamotrigine: results from 12 placebo-controlled clinical trials and clinical implications. Clin. Neuropharmacol. 2011; 34(1):39–47.

47. Wang X.Q., Xiong J., Xu W.H., et al. Risk of a lamotrigine-related skin rash: current meta-analysis and postmarketing cohort analysis. Seizure. 2015;25:52–61.

48. Lee S.A., Lee H.W., Heo K., et al. Cognitive and behavioral effects of lamotrigine and carbamazepine monotherapy in patients with newly diagnosed or untreated partial epilepsy. Seizure. 2011;20(1):49–54.

49. Aldenkamp A.P., Baker G. A systematic review of the effects of lamotrigine on cognitive function and quality of life. Epilepsy Behav. 2001;2:85–91.

50. Blum D., Meador K., Biton V., et al. Cognitive effects of lamotrigine compared with topiramate in patients with epilepsy. Neurology. 2006;67:400–6.

51. Pavuluri M.N., Passarotti A.M., Mohammed T., et al. Enhanced working and verbal memory after lamotrigine treatment in pediatric bipolar disorder. Bipolar. Disord. 2010;12(2):213–20.

52. Keck P.E., Jr,. McElroy S.L., Strakowski S.M., et al. Compliance with maintenance treatment in bipolar disorder. Psychopharmacol. Bull. 1997;33:87–9.

53. Zhao Z., Okusaga O.O., Quevedo J., et al. The potential association between obesity and bipolar disorder: A meta-analysis. J. Affect Disord. 2016;202:120–3.

54. Vancampfort D., Sienaert P., Wyckaert S., et al. The Metabolic Syndrome Is Associated with Self-Reported Physical Complaints in Patients with Bipolar Disorder. Psychiatr. Danub. 2016;28(2):139–45.

55. Vancampfort D., Correll C.U., Galling B., et al. Diabetes mellitus in people with schizophrenia, bipolar disorder and major depressive disorder: a systematic review and large scale meta-analysis. World Psychiatry. 2016;15(2):166–74.

56. Pérez-Piñar M., Mathur R., Foguet Q., et al. Cardiovascular risk factors among patients with schizophrenia, bipolar, depressive, anxiety, and personality disorders. Eur. Psychiatry. 2016;35:8–15.

57. Gonda X., Kalman J., Dome P., Rihmer Z. Changes in quality of life and work function during phase prophylactic lamotrigine treatment in bipolar patients: 6 month, prospective, observational study. Neuropsychopharmacol. Hung. 2016;18(1):57–67.

58. Suzuki H., Gen K. Clinical efficacy of lamotrigine and changes in the dosages of concomitantly used psychotropic drugs in Alzheimer’s disease with behavioural and psychological symptoms of dementia: a preliminary open-label trial. Psychogeriatrics. 2015;15(1):32–7.

59. Bailly D. Pharmacological treatment of bipolar disorder in children and adolescents. Encephale. 2016.

60. Greil W., Häberle A., Schuhmann T., et al. Age and adverse drug reactions from psychopharmacological treatment: data from the AMSP drug surveillance programme in Switzerland. Swiss Med. Wkly. 2013;143:w13772.

61. Gerard E.E., Meador K.J. Managing Epilepsy in Women. Continuum (Minneap Minn). 2016;22(1 Epilepsy):204–26.

62. Khan S.J., Fersh M.E., Ernst C., et al. Bipolar Disorder in Pregnancy and Postpartum: Principles of Management. Curr. Psychiatry Rep. 2016;18(2):13.

63. Costoloni G., Pierantozzi E., Goracci A., Bolognesi S., Fagiolini A. Mood stabilisers and pregnancy outcomes – a review. Psychiatr. Pol. 2014;48(5):865–87.

64. Meador K., Reynolds M.W., Crean S., et al. Pregnancy outcomes in women with epilepsy: a systematic review and meta-analysis of published pregnancy registries and cohorts. Epilepsy Res. 2008;81(1):1–13.

65. Nguyen H.T., Sharma V., McIntyre R.S. Teratogenesis associated with antibipolar agents. Adv. Ther. 2009;26(3):281–94.

66. Tomson T., Battino D., Bonizzoni E., Craig J., Lindhout D., Sabers A., Perucca E., Vajda F., EURAP study group. Dose-dependent risk of malformations with antiepileptic drugs: an analysis of data from the EURAP epilepsy and pregnancy registry. Lancet Neurol. 2011;10(7):609–17.

67. Dolk H., Wang H., Loane M., et al. Lamotrigine use in pregnancy and risk of orofacial cleft and other congenital anomalies. Neurology. 2016;86(18):1716–25.

68. Forsberg L., Wide K. Long-term consequences after exposure to antiepileptic drugs in utero. Ther. Adv. Drug. Saf. 2011;2(5):227–34.

Об авторах / Для корреспонденции

А.В. Ушкалова – к.м.н., врач-психиатр клиники «Душевное здоровье», Москва

Источник