- 3. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ЭМОЦИЙ

- Психологические теории эмоций

- Содержание

- Эволюционная теория эмоций

- Рудиментарная теория эмоций

- Психоаналитическая концепция эмоций

- Структурная теория эмоций Пейпеца

- Соматическая теория эмоций Джемса-Ланге

- Теория эмоций Кеннона-Барда

- Активационная теория Линдсея-Хебба

- Двухфакторная теория эмоций

- Биологическая теория эмоций

- Потребностно-информационная теория эмоций

- Единая концепция сознания и эмоций

3. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ЭМОЦИЙ

Проблемы происхождения и функционального значения эмоций в поведении человека и животных представляют предмет постоянных исследований и дискуссий. В настоящее время существует несколько психофизиологических теорий эмоций.

Биологическая концепция Ч. Дарвина

В 1872 году Ч.Дарвин опубликовал книгу «Выражение эмоций у человека и животных», где указал связь биологических и психологических явлений, в частности, организма и эмоций.

Рис 3. Выражение эмоций у животных и человека.

Он одним из первых выделил регуляторную роль эмоций в поведении млекопитающих. Проведенный им анализ эмоциональных выразительных движений животных дал основания рассматривать эти движения как своеобразное проявление инстинктивных действий, исполняющих роль биологически значимых сигналов для представителей не только своего, но и других видов животных. Эти эмоциональные сигналы (страх, угроза, радость) и сопровождающие их мимические и пантомимические движения имеют адаптивное значение. Многие из них проявляются с момента рождения и определяются как врожденные эмоциональные реакции.

Каждому из нас знакомы мимика и пантомимика, сопровождающая эмоциональные переживания. По выражению лица человека и напряжению его тела довольно точно можно определить, что он переживает: страх, гнев, радость или какие-то другие чувства.

Ч. Дарвин первым обратил внимание на особую роль в проявлении эмоций, которую играет мышечная система организма и в первую очередь, те ее отделы, которые участвуют в организации специфических для большинства эмоций движений тела и выражений лица. Кроме того, он указал на значение обратной связи в регуляции эмоций, подчеркивая, что усиление эмоций связано со свободным внешним их выражением.

Напротив, подавление всех внешних признаков эмоций ослабляет силу эмоционального переживания.

Однако, кроме внешних проявлений эмоций, при эмоциональном возбуждении наблюдаются изменения частоты сердечного ритма, дыхания, мышечного напряжения и т.д. Все это свидетельствует о том, что эмоциональные переживания тесно связаны с вегетативными сдвигами в организме.

Биологическая теория П.К. АНОХИНА (1968)

Подчеркивает эволюционный приспособительный характер эмоций, их регуляторную функцию в обеспечении поведения и адаптации организма к окружающей среде. В основу этой теории эмоций положена концепция функциональной системы. Согласно этой теории, в поведении живых существ условно можно выделить две основные стадии, которые, чередуясь, составляют основу жизнедеятельности: стадию формирования потребностей и стадию их удовлетворения. Каждая из стадий сопровождается своими эмоциональными переживаниями: первая, в основном, – негативной окраски, вторая, напротив, позитивной. Действительно, удовлетворение потребности, как правило, связано с чувством удовольствия. Неудовлетворенная потребность всегда является источником дискомфорта. С биологической точки зрения эмоциональные ощущения закрепились как своеобразный инструмент, удерживающий процесс адаптации организма к среде в оптимальных границах и предупреждающий разрушительный характер недостатка или избытка каких-либо факторов для его жизни.

Итак, суть биологической теории состоит в следующем: положительное эмоциональное состояние (например, удовлетворение какой-либо потребности) возникает лишь в том случае, если обратная информация от результатов совершенного действия точно совпадает с ожидаемым результатом, т.е. акцептором действия. Таким образом, эмоция удовлетворения закрепляет правильность любого поведенческого акта в том случае, если его результат достигает цели, т.е. приносит пользу, обеспечивая приспособление. Напротив, несовпадение получаемого результата с ожиданиями немедленно ведет к беспокойству и поиску, который может обеспечить достижение требуемого результата, и, следовательно, к полноценной эмоции удовлетворения. С точки зрения П.К. Анохина, во всех эмоциях, начиная от грубых низших и заканчивая высшими, социально обусловленными, используется одна и та же физиологическая архитектура.

Периферическая теория Джеймса-Ланге

Эта теория эмоций выдвинута независимо друг от друга американским философом и психологом У. Джеймсом и датским медиком К.Г. Ланге (1880-1990-ые годы). Это одна из первых теорий, пытавшихся связать эмоции и вегетативные сдвиги в организме человека, сопровождающие эмоциональные переживания. Она предполагает, что после восприятия события, вызвавшего эмоцию, человек переживает эту эмоцию как ощущение физиологических изменений в собственном организме, т.е. физические ощущения и есть сама эмоция. Как утверждал У. Джеймс: «мы грустим, потому что плачем, сердимся, потому что наносим удар, боимся, потому что дрожим».

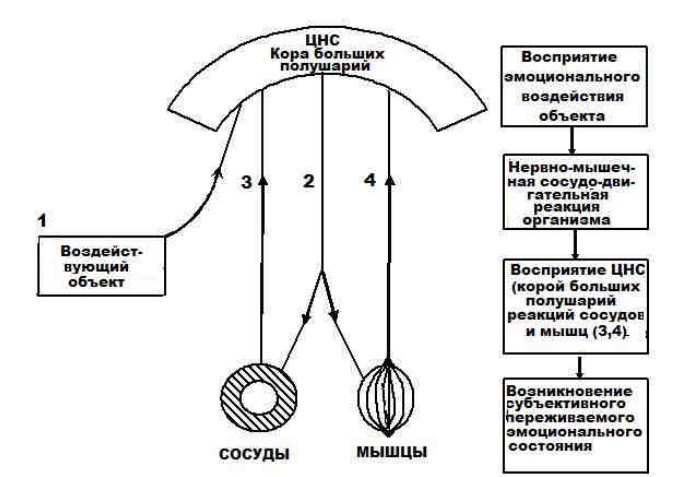

Рис. 4. Динамика процессов согласно теории Джеймса-Ланге.

Теория неоднократно подвергалась критике. В первую очередь отмечалось, что ошибочно само исходное положение, в соответствии с которым каждой эмоции соответствует свой собственный набор физиологических изменений. Экспериментально было показано, что одни и те же физиологические сдвиги могут сопровождать разные эмоциональные переживания. Другими словами, физиологические сдвиги имеют слишком неспецифический характер и потому сами по себе не могут определять качественное своеобразие и специфику эмоциональных переживаний. Кроме того, вегетативные изменения в организме человека обладают определенной инертностью, т.е. могут протекать медленнее и не успевать следовать за той гаммой чувств, которые человек способен иногда переживать почти одномоментно (например, страх и гнев или страх и радость).

Таламическая теория Кеннона (1927) – Барда (1934)

Эта теория в качестве центрального звена, ответственного за переживание эмоций, выделила одно из образований глубоких структур мозга – таламус (зрительный бугор). Согласно этой теории, при восприятии событий, вызывающих эмоции, нервные импульсы сначала поступают в таламус, где потоки импульсации делятся: часть из них поступает в кору больших полушарий, где возникает субъективное переживание эмоции (страха, радости и др.). Другая часть поступает в гипоталамус, который отвечает за вегетативные изменения в организме. Таламус рассматривается как резервуар эмоционального напряжения. Таким образом, эта теория выделила как самостоятельное звено субъективное переживание эмоции и соотнесла его с деятельностью коры больших полушарий.

Рис. 5. Динамика процесса согласно теории Кеннона – Барда.

Теория лимбической системы (висцерального мозга) П. Мак-Лина (1949)

Основываясь на исследованиях Дж. Пейпеца (1937), в 1949г. П. МакЛин предложил свою теорию, где подчеркивал роль корковых, подкорковых и стволовых структур мозга. По мнению автора, лимбическая система получает информацию от внутренних органов и интерпретирует ее в «терминах эмоций», т.е. организует эмоциональное возбуждение и экспрессии. П. Мак-Лин резюмировал свою идею так: различие между новой корой и лимбической системой такое же, как различие между «Мы чувствуем» (лимбическая система) и «Мы знаем» (неокортекс).

Теория дифференциальных эмоций К.Э. Изарда (1972)

Центральным положением этой теории является представление о существовании некоторого числа базисных эмоций, каждая из которых обладает присущими только ей мотивационными и феноменологическими свойствами.

Рис. 6. Поперечно-полосатая мускулатуру, обеспечивающая мимические выражения.

Базисные эмоции (радость, страх, гнев и др.) ведут к различным внутренним переживаниям и различным внешним проявлениям и могут взаимодействовать друг с другом, ослабляя или усиливая одна другую.

Каждая эмоция включает три взаимосвязанных компонента:

? нейронную активность мозга и периферической нервной системы (неврологический компонент);

? деятельность поперечно-полосатой мускулатуры, обеспечивающей мимическую и пантомимическую выразительность и обратную связь в системе «тело/лицо-мозг» (выразительный компонент);

? субъективное эмоциональное переживание (субъективный компонент).

Каждый из компонентов обладает определенной автономностью и может существовать независимо от других.

К сожалению, теория дифференциальных эмоций не дает удовлетворительного объяснения тому, как актуализируется та или иная эмоция, каковы внешние и внутренние условия ее пробуждения. Кроме того, недостатком этой теории является нечеткость в определении собственно базисных эмоций. Их число колеблется от четырех до десяти. Для выделения используются эволюционные и кросскультурные данные. Наличие сходных эмоций у человекообразных обезьян и людей, а также у людей, выросших в разных культурах, свидетельствует в пользу существования ряда базисных эмоций. Однако способность эмоциональных процессов вступать во взаимодействие и образовывать сложные комплексы эмоционального реагирования затрудняет четкое выделение фундаментальных базисных эмоций.

Нейрокультурная теория эмоций П. Экмана

Была разработана П. Экманом в 70-е гг. XX в. Как и в теории дифференциальных эмоций, ее исходным положением является представление о шести основных (базисных) эмоциях. Согласно этой теории, экспрессивные проявления основных эмоций (гнева, страха, печали, удивления, отвращения, счастья) универсальны и практически не чувствительны к воздействию факторов среды. Другими словами, все люди практически одинаково используют мышцы лица при переживании основных эмоций. Каждая из них связана с генетически детерминированной программой движения лицевых мышц.

Тем не менее принятые в обществе нормы социального контроля определяют правила проявления эмоций. Например, японцы обычно маскируют свои отрицательные эмоциональные переживания, демонстрируя более позитивное отношение к событиям, чем это есть в реальности. О механизме социального контроля проявления эмоций свидетельствуют так называемые кратковременные выражения лица. Они фиксируются во время специальной киносъемки и отражают реальное отношение человека к ситуации, чередуясь с социально нормативными выражениями лица. Длительность таких подлинных экспрессивных реакций составляет 300-500 мс. Таким образом, в ситуации социального контроля люди способны контролировать выражение лица в соответствии с принятыми нормами и традициями воспитания.

Информационная теория эмоций П.B. Симонова (1964)

Автор этой теории вводит в круг анализируемых явлений понятие информации. Эмоции тесно связаны с информацией, которую мы получаем из окружающего мира. Обычно эмоции возникают из-за неожиданного события, к которому человек не был готов. В то же время эмоция не возникает, если мы встречаем ситуацию с достаточным запасом нужных сведений. Отрицательные эмоции возникают чаще всего из-за неприятной информации и особенно при недостаточной информации, положительные – при получении достаточной информации, особенно когда она оказалась лучше ожидаемой.

С точки зрения автора этой теории П.В. Симонова, эмоция – это отражение мозгом человека и животных какой-то актуальной потребности (ее качества и величины), а также вероятности (возможности) ее удовлетворения, которую мозг оценивает на основе генетического и ранее приобретенного индивидуального опыта. В самом общем виде правило возникновения эмоций можно представить в виде структурной формулы:

Э = П (Ин-Ис), где:

Э – эмоция, ее степень, качество и знак;

П – сила и качество актуальной потребности;

Ин – информация о средствах, прогностически необходимых для удовлетворения потребности;

Ис – информация о средствах, которыми располагает субъект в данный момент.

(Ин – Ис) – оценка вероятности (возможности) удовлетворения потребности на основе врожденного и онтогенетического опыта.

Из «формулы эмоций» видно, что небольшая вероятность удовлетворения потребности ведет к возникновению отрицательных эмоций. Напротив, возрастание вероятности достижения цели, т.е. удовлетворения потребности по сравнению с ранее имевшимся прогнозом приводит к возникновению положительных эмоций.

Следствия, вытекающие из формулы таковы: если у человека нет потребности (П=0), то и эмоции он не испытывает (Э=0).

Эмоция не возникает и в том случае, когда человек, испытывающий потребность, не обладает полной возможностью для ее реализации. Если субъективная оценка вероятности удовлетворения потребности велика, проявляются положительные чувства. Отрицательные эмоции возникают, если субъект отрицательно оценивает возможность удовлетворения потребности.

Таким образом, сознавая или не сознавая это, человек постоянно сравнивает информации о том, что требуется для удовлетворения потребности, с тем, чем он располагает, и в зависимости от результата сравнения испытывает различные эмоции.

Эта теория на первый план выдвигает оценочную функцию эмоций, которая всегда представляет собой результат взаимодействия двух факторов: спроса (потребности) и предложения (возможности удовлетворения этой потребности).

Из всего вышеизложенного следует, что единой общепринятой психофизиологический теории эмоций не существует.

Каждая из теорий позволяет понять лишь некоторые стороны психофизиологических механизмов функционирования эмоциональнопотребностной сферы человека, выводя на первый план проблемы: адаптации к среде (теории Ч. Дарвина, П.К. Анохина), мозгового обеспечения и физиологических показателей эмоциональных переживаний (таламическая и активационная теории, теория П. Экмана), вегетативных и гомеостатических компонентов эмоций (теория Джеймса-Ланге), влияния информированности на эмоциональное переживания (теория П.К. Симонова), специфики базисных эмоций (теория дифференциальных эмоций).

Многообразие не согласованных друг с другом подходов осложняет воссоздание целостной картины и свидетельствует о том, что появление единой логически непротиворечивой теории эмоций, видимо, дело отдаленного будущего Проблемы происхождения и функционального значения эмоций в поведении человека и животных представляют предмет постоянных исследований и дискуссий.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Источник

Психологические теории эмоций

Психологи́ческие тео́рии эмо́ций — теории о природе, структуре, функциях и динамике протекания эмоций или эмоциональных процессов, с точки зрения психологии.

Содержание

Эволюционная теория эмоций

Эволюционная теория происхождения эмоций Чарльза Дарвина, опубликована в книге «Выражение эмоций у человека и животных» в 1872 году. В ней эволюционный принцип применяется к психологическому развитию живого организма и доказывается, что между поведением животного и человека не существует непроходимой пропасти. Как показал Дарвин, во внешнем выражении разных эмоциональных состояний, в экспрессивно-телесных движениях много общего у антропоидов и слепорожденных детей. Эти наблюдения легли в основу его теории. Эмоции согласно этой теории появились в процессе эволюции живых существ как жизненно важные приспособительные механизмы, способствующие адаптации организма к условиям и ситуациям его жизни. Телесные изменения, сопровождающие различные эмоциональные состояния, в частности, связанные с соответствующими эмоциями движения, по Дарвину, есть не что иное, как рудименты реальных приспособительных реакций организма. И действительно, общность эмоциональных выражений человека и, во всяком случае, высших животных, стоящих наиболее близко к человеку, настолько очевидна, что не поддается никакому оспариванию. [1]

Рудиментарная теория эмоций

Развивает эволюционную идею о происхождении эмоций, оценивая их со стороны поведенческой сферы. После публикации работ Чарльза Дарвина ряд психологов (частью Герберт Спенсер и его ученики, частью французские позитивисты — Теодюль Рибо и его школа, частью немецкая биологически ориентированная психология) стали развивать идеи о биологическом происхождении человеческих эмоций из аффективных и инстинктивных реакций животных. Предполагается, что эмоции являются остаточными проявлениями аффектов некогда сопровождавших полноценные биологические реакции. Согласно данной концепции, выразительные движения, сопровождающие наш страх, рассматриваются как рудиментарные реакции при бегстве и обороне, а выразительные движения, сопровождающие наш гнев, рассматриваются как рудиментарные остатки движений, некогда сопровождавших у наших животных предков реакцию нападения. Страх стал рассматриваться как «заторможенное бегство», а гнев как «заторможенная драка», то есть эмоции позиционируются как «затухающее эхо» элементарных программ поведения. Логика данной теории приводит к несколько спорным выводам об отмирании эмоций как таковых и не объясняет разнообразие эмоционального мира человека.

Психоаналитическая концепция эмоций

Психоанализ обращает внимание на энергетическую составляющую психических процессов, рассматривая в этом плане и эмоциональную сферу. Несмотря на то, что предлагаемый отвлеченный вариант истолкования эмоций был мало привязан к организации мозга, он в дальнейшем привлек внимание многих исследователей, занимавшихся данной проблемой. Согласно мнению Зигмунда Фрейда, бессознательное является источником избытка энергии, который он определяет как либидо. Структурное содержание либидо обусловлено конфликтной ситуацией, которая имела место в прошлом и зашифрована на инстинктивном уровне. Надо отметить что факты, свидетельствующие о выраженной пластичности нервной системы, плохо согласуются с идеей «законсервированного» конфликта, не говоря уже о том, что в данной гипотезе плохо просматривается биологический смысл. Со временем психоанализ пришел к выводу, что энергия «бессознательного» не хранится в структурах мозга как «дефект развития», а является следствием появления в нервной системе избытка энергии, как результат несовершенной адаптации личности в социуме. Например, А. Адлер считал, что большинству детей изначально присуще ощущение собственного несовершенства, по сравнению с «всемогущими взрослыми», которое ведёт к формированию комплекса неполноценности. Развитие личности, согласно воззрениям Адлера, зависит от того, каким образом этот комплекс будет компенсироваться. В патологических случаях человек может пытаться скомпенсировать свой комплекс неполноценности за счёт стремления к власти над другими. [2]

Структурная теория эмоций Пейпеца

Концепция американского невропатолога Джеймса Пейпеца, классический пример нейропсихологического подхода к рассмотрению эмоций, была опубликована в 1937. Изучая эмоциональные расстройства у больных с поражением гиппокампа и поясной извилины, Пейпец выдвинул гипотезу о существовании единой системы, объединяющей ряд структур мозга и образующей мозговой субстрат для эмоций. Эта система представляет замкнутую цепь и включает: гипоталамус, передневентральное ядро таламуса, поясную извилину, гиппокамп и мамиллярные ядра гипоталамуса. Она получила название круга Пейпеца. Позднее, в 1952 году, структура названная кругом Пейпеца была названа Полом Мак-Лином лимбической системой (название учитывало, что поясная извилина окаймляет основание переднего мозга). Источником возбуждения лимбической системы является гипоталамус, активность которого модулируют нижележащие структуры среднего мозга и через таламус передает возбуждение к поясной извилине коры больших полушарий. По Джеймсу Пейпецу, поясная извилина, является субстратом осознанных эмоциональных переживаний. Сигналы от поясной извилины, через гиппокамп и мамиллярные тела, вновь достигает гипоталамуса, обеспечивая обратную связь в лимбической системе. Таким образом, субъективные переживания, возникающие на уровне коры, контролируют висцеральные и моторные проявления эмоций. Существует ряд возражений против теории Джеймса Пейпеца. Так, в эксперименте показано, что стимуляция гиппокампа человека электрическим током не сопровождается появлением эмоций (страха, гнева), а субъективно пациенты испытывают лишь спутанность сознания. [3]

Соматическая теория эмоций Джемса-Ланге

Соматическая теория эмоций выдвинута независимо друг от друга американским философом и психологом Уильямом Джеймсом и датским медиком Карлом Георгом Ланге в 1880—1890 годах. Основанием для теории послужил анализ соответствия между объективным проявлением активности вегетативной сферы и субъективным ощущением переживаемой эмоции. Согласно данной теории, эмоциональное ощущение — это проявление в сознании функциональных перестроек в организме, происходящих на уровне вегетативной нервной системы. Внешнее раздражение вызывает рефлекторные изменения в деятельности сердца, дыхании, кровообращении, тонусе мышц, вследствие чего в сознание проецируются разные ощущения, из которых и слагается переживание эмоций. То есть, сначала под действием внешних стимулов происходят характерные для эмоций изменения в организме и только затем, как их следствие, возникает сама эмоция. Если вегетативные реакции являются причиной, а эмоции следствием в континууме взаимодействия организма со средой, то «мы грустим, потому что плачем, сердимся, потому что наносим удар, боимся, потому что дрожим». В сравнении с рудиментарной теорией эмоций, которая рассматривает их в контексте элементарных программ поведения, теория Джемса-Ланге затрагивает более глубокие механизмы поведения, оценивая эмоции на подготовительной стадии, как набор вегетативных реакций, обеспечивающих реализацию плана действий. Следует обратить внимание, что в обеих концепциях эмоции рассматриваются несколько односторонне, как атрибут небольшого набора врожденных программ поведения, поэтому создается впечатление, что ряд процессов нашего сознания лишен эмоционального сопровождения, соответственно становится труднообъяснимым присущее человеку богатство эмоциональной сферы. [4]

Теория эмоций Кеннона-Барда

По мнению Уолтера Кэннона, гамму эмоциональных ощущений человека, в контексте теории Джеймса-Ланге, невозможно сопоставить с относительно небольшим разнообразием вегетативных проявлений. Позднее, Филип Бард доказал одновременность физиологических и субъективных проявлений эмоционального процесса. Развитие этих представлений, подкрепленное данными физиологии, привели к выводу, что при восприятии событий, вызывающих эмоции, нервные импульсы сначала приходят в таламус, где возбуждение расщепляется, часть его идет в кору больших полушарий, порождая субъективное переживание эмоций, а другая половина направляется в гипоталамус, который управляет физиологическими изменениями в организме. Данная гипотеза показала взаимоотношения между эмоциональной и двигательной сферами и способствовала пониманию сенсорной природы эмоций. [5]

Активационная теория Линдсея-Хебба

Данная теория основана на работах Джузеппе Моруцци и Хораса Мэгоуна, которые показали наличие в стволе мозга неспецифической системы, способной активировать кору больших полушарий. Более поздние исследования установили наличие неспецифической активирующей системы в таламусе и участие стриопаллидарной системы к регуляции уровня активности. Поскольку данные образования обеспечивают силу и интенсивность протекающих в мозге процессов, помогают организму адаптироваться в среде обитания, а отдельные участки данной системы находятся в реципрокных отношениях, было сделано предположение, что эмоции есть сенсорный эквивалент активирующей системы мозга. Дональд Олдинг Хебб произвел анализ электроэнцефалографической картины работы мозга в связи с деятельностью ретикулярной формации и показал, что её активность коррелируется с силой, продолжительностью и качеством эмоционального переживания. Свои идеи Хебб выразил графически и показал, что для достижения успешного результата деятельности, человеку необходим оптимальный, средний уровень эмоционального возбуждения. Данная теория дополнила существующие представления о связи эмоций с поведением и вегетативными реакциями, показав их связь с активирующей системой мозга. [1]

Двухфакторная теория эмоций

Двухфакторная теория эмоций Стенли Шехтера предлагает рассматривать эмоцию как сочетание двух компонентов, физиологического возбуждения и когнитивной интерпретации этого возбуждения. Согласно теории «продукты процесса познания используются для интерпретации значения физиологических реакций на внешние события». Иллюстрирует данную теорию следующий эксперимент: «Четыре группы студентов держали экзамен. Предварительно с этими студентами проводили эксперимент, в котором две группы экзаменовались в условиях враждебности, а две другие — в условиях дружественного отношения. На экзамене одна из каждой пары групп получила инъекцию адреналина, а другая контрольную инъекцию физиологического раствора. Студенты сделали отчет о своих переживаниях. Как ожидалось, первая группа испытывала преимущественно отрицательные эмоции, а вторая — положительные. Влияние же адреналина оказалось неожиданным. Он усиливал как положительные, так и отрицательные эмоции. Какое бы физиологическое состояние не вызывала инъекция, его знак определялся установкой — социальным окружением студентов, а не введенным веществом». [6] Эмоция, с одной стороны, обуславливает энергетический компонент сознания, а с другой её качество определяется взаимодействием содержания сознания и возможной программой действий. Двухфакторная теория косвенно отделяет проблему силы и знака эмоции, от её качественного содержания. Собственно на энергетический компонент эмоций указывают многие исследователи, но остается неясным механизм его реализации в системе прочих психических явлений. Например, идею об уровне возбудимости мозга как модификаторе поведения животных находим у Леонида Викторовича Крушинского. Эта гипотеза основывалась на опытах, в которых искусственное повышение возбудимости нервной системы трусливых и злобных собак введением фармакологических средств приводило к значительному усилению активно- и пассивнооборонительных реакций. [7]

Биологическая теория эмоций

В соответствии с биологической теорией эмоций Петра Кузьмича Анохина, в процессе эволюции эмоции совершенствовались так же как мышцы, зрение и слух. Наиболее развита система эмоций у человека, так как у него наряду с биологическими потребностями, появляются потребности физиологические. Ведущие эмоции с отрицательным знаком сигнализируют организму об отклонениях в его внутренней среде (голод, жажда), что активирует соответствующую программу действий. Завершение целенаправленных действий сопровождается положительным эмоциональным фоном, что закрепляется в памяти животного как «получение награды». Объясняя свою позицию, Пётр Кузьмич Анохин приводит пример, когда хищник в течение многих дней, целенаправленно преследует свою добычу, что сопровождается как негативными переживаниями (чувство голода), так и позитивными (процесс насыщения). Таким образом: «ведущие эмоции участвуют в формировании функциональной системы, определяя вектор, то есть направленность поведения, постановку цели, формирование акцептора результата действия. Ситуативные эмоции, возникающие при оценке отдельных этапов действия, позволяют корректировать поведение и достигать поставленной цели».

Таким образом, основную информационную нагрузку в биологической теории несет её знак, который маркирует программу поведения и придает последней определенную направленность. [8]

Потребностно-информационная теория эмоций

Потребностно-информационная теория эмоций Павла Васильевича Симонова развивает идею Петра Кузьмича Анохина о том, что качество эмоции необходимо рассматривать с позиций эффективности поведения. Все сенсорное разнообразие эмоций сводится к умению быстро оценить возможность или невозможность активно действовать, то есть косвенно привязывается к активирующей системе мозга. Эмоция представляется как некая сила, которая управляет соответствующей программой действий и в которой зафиксировано качество этой программы. С точки зрения данной теории, предполагается, что «… эмоция есть отражение мозгом человека и животных какой-либо актуальной потребности (ее качества и величины) и вероятности (возможности) её удовлетворения, которую мозг оценивает на основе генетического и ранее приобретенного индивидуального опыта» [9] . Это утверждение можно представить в виде формулы:

где Э — эмоция (её сила, качество и знак); П — сила и качество актуальной потребности; (Ин — Ис) — оценка вероятности (возможности) удовлетворения данной потребности, на основе врождённого (генетического) и приобретённого опыта; Ин — информация о средствах, прогностически необходимых для удовлетворения существующей потребности; Ис — информация о средствах, которыми располагает человек в данный момент времени.

Из формулы хорошо видно, что при Ис>Ин эмоция приобретает положительный знак, а при Ис Теория когнитивного диссонанса

В контексте теории когнитивного диссонанса Леона Фестингера эмоция рассматривается как процесс, качество которого определяется согласованностью взаимодействующих систем. Положительное эмоциональное переживание появляется тогда, когда реализуемый план действий не встречает на своем пути препятствий. Отрицательные эмоции связаны с несовпадением между текущей деятельностью и ожидаемым результатом. Диссонанс, несоответствие между ожидаемыми и действительными результатами деятельности, предполагает существование двух основных эмоциональных состояний, которые напрямую связаны с эффективностью когнитивной деятельности, построением планов активности и их реализацией. Такое понимание эмоций, ограниченное объяснением их положительного или отрицательного компонента, несколько односторонне показывает природу эмоций, как сигнальной системы реагирующей на качество программ поведения и вуалирует активную, энергетическую сторону эмоций, а так же их качественное многообразие. В то же время, данная теория подчеркивает зависимость знака эмоций, от качества программы действия, а не от качества эмоционального ощущения. [5]

Единая концепция сознания и эмоций

Юрий Иосифович Александров формулирует представление об эмоциях с точки зрения системной психофизиологии. Системный подход позволяет более глубоко определить место эмоций в организации мозговых процессов. Проводится разделение между поведением и эмоциями, причем последние определяются как феномен сенсорной сферы, эквивалент сознания. Такое понимание эмоций заставляет иначе расставить акценты в понимании самого сознания. Согласно изложенному материалу: «Эмоции характеризуют реализацию систем, формирующихся на самых ранних этапах онтогенеза и обеспечивающих минимальный уровень дифференциации („хорошо-плохо“). Сознание характеризует реализацию систем, формирование которых на более поздних этапах развития обусловливает прогрессивное увеличение дифференцированности в соотношении организма и среды и усложнение поведения. Все системы направлены на достижение положительных адаптивных результатов поведения» [10]

Источник