- Какое воздействие оказывают на людей картины Саврасова, Левитана и других известных пейзажистов

- Что такое пейзажи настроения, и благодаря кому они возникли

- Алексей Саврасов, Василий Поленов

- Исаак Левитан, Константин Коровин

- Исаак Левитан — мастер «пейзажа настроения»

- «Левитановский» стиль

- «Тихая обитель»

- Недописанное

Какое воздействие оказывают на людей картины Саврасова, Левитана и других известных пейзажистов

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Что такое пейзажи настроения, и благодаря кому они возникли

Когда при взгляде на пейзаж вдруг сжимается сердце, охватывает грусть или, наоборот, возникает ощущение счастья, когда кажется, что картина почти передает звуки, свежесть ветра, холод или жар – это и есть пейзаж настроения. Это направление в творчестве художников XIX-XX веков стали выделять недавно. Раньше пейзаж не играл самостоятельной роли, становясь фоном для портрета, библейских или исторических сюжетов. Но благодаря уходу от общепринятых стандартов в живописи, развитию собственных взглядов на роль произведений искусства в человеческом самопознании, пейзаж стал развиваться, превращаясь в самостоятельный и перспективный жанр.

Например, когда говорить напрямую о тюремной, каторжной стороне русской действительности было затруднительно, картина «Владимирка» Исаака Левитана, на которой была изображена лишь дорога, уходящая вдаль, могла вступать со зрителем в молчаливый диалог.

Непосредственным импульсом к появлению пейзажей настроения следует считать появление независимых от Академии художеств мастеров, объединившихся в Товарищество передвижных художественных выставок. И не меньшим значением обладало чутье мецената Павла Третьякова, безошибочно чувствовавшего настроение пейзажа и выкупавшего у авторов их холсты, побуждая и дальше работать в этом же направлении. Так в русской культуре появлялись мастера, практически все свои работы создававшие в жанре пейзажа настроения.

Мастерство таких пейзажистов не сводилось к точному воспроизведению природного ландшафта или к запечатлению уникальных и редких природных объектов – в этом их отличие от художников, сделавших документальную достоверность главной своей задачей.

В этих произведениях состояние природы в тот момент, в который она запечатлена на холсте, было подчинено одному общему настроению, отражало оно и характер самого художника. В пейзажах настроения всегда видна личность их создателя, и природа в них изображена такой, какой ее видит человек в определенной душевном состоянии. Это достигается разными способами – особенностями композиции, ритма, «воздухом» и «светом», насыщенностью или разреженностью.

В пейзажах настроения нет смысла искать «говорящие» детали, символы и загадки, главная, всеобъемлющая идея – о взаимосвязи внутренней жизни человека с окружающей его природы.

Одним из родоначальников жанра «пейзажей настроения» считается Николай Никанорович Дубовской, который выбрал занятия живописью вопреки семейной традиции. Рожденный в семье казака, он был обязан посвятить себя военной службе, но и учась в гимназии, тайком, постоянно рисовал. К семнадцати годам ему удалось – не без помощи преподавателей – уговорить отца дать позволение обучаться в столичной Академии художеств.

Дубовской блестяще проявил себя по время учебы, и после, когда выбрал для себя пейзажную живопись в качестве главного жанра творчества, сумел добиться признания и успеха. В настоящее время почти забытый, Дубовской был на рубеже XIX-XX веков едва ли не самым популярным среди пейзажистов. Кроме того, он входил в число руководителей Товарищества передвижных художественных выставок.

Будучи романтиком, Дубовской и пейзажи воспринимал как средство для выражения идей романтизма, когда природа становится неотъемлемой частью личности, меняющейся, борющейся со всем рациональным и застывшим. В работах Дубовского часто фигурирует изображение неба, с которым по степени изменчивости может поспорить разве что море.

Сохранился анекдот из жизни Дубовского, когда он, собираясь на собственную свадьбу, вдруг увидел из окна потрясающий вид, схватил этюдник и… забыл о времени. Свадьба, к счастью, все равно состоялась.

За картину «Притихло», в которой, по утверждению Левитана, «чувствуешь саму стихию», Дубовской был удостоен Большой серебряной медали Всемирной выставки в Париже в 1900 году.

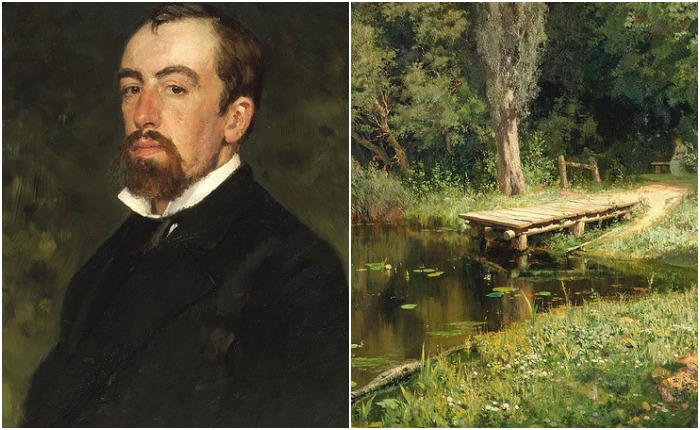

Алексей Саврасов, Василий Поленов

Алексей Кондратьевич Саврасов, из семьи купцов Соврасовых (написание своей фамилии художник изменил впоследствии сам), тоже поступил вопреки отцовской воле, вместо торговых дел избрав для себя путь художника. Его работы принесли ему награды и звание академика, и наконец Саврасов возглавил пейзажный класс московского училища живописи.

Он был одним из учредителей Товарищества передвижников. Особенную популярность Саврасову принесла его картина «Вид на Кремль с Крымского моста в ненастную погоду», в ней, по признанию современников, был необыкновенно правдиво передан момент – можно было угадать и движение туч, и шум ветвей дерева. Пейзажи Саврасова написаны в лирическом духе, отражая одновременно и собственные переживания художника, и его безграничную любовь к родной земле.

Другим преподавателем Московского училища, впоследствии признанный мастером «интимного пейзажа», был Василий Дмитриевич Поленов, который, хоть и родился в столице, испытывал большую любовь к природе и всю жизнь хранил в памяти детские впечатления от поездок в Карелию и в Тамбовскую губернию, где гостил в усадьбе своей бабушки. В 1890 году Поленов реализовал свою мечту и купил собственное имение – в Тульской губернии на берегу Оки, где выстроил дом и мастерскую.

Исаак Левитан, Константин Коровин

И Саврасов, и Поленов были учителями великого русского пейзажиста Исаака Ильича Левитана.

С его картин начинается знакомство с русской пейзажной живописью – и не случайно. Левитан страстно любил русскую природу, слышал «ее музыку», проникался ее тишиной. Уже в 16 лет он написал один из своих первых шедевров – «Солнечный день. Весна», а в 19 – «Осенний день. Сокольники», картину, которая первой из левитановских попала в коллекцию Третьякова.

«Владимирку» называют русским историческим пейзажем – на картине изображено одновременно прошлое и настоящее России. В то время, как художник писал этот пейзаж, Владимирка уже не была тем трактом, по которому отправляли на восток каторжников: использовалась железная дорога. Но память о прошлом как будто растворена в самом пейзаже – тревожном, мрачном, почти без тени надежды.

Еще один «пейзажист настроения», как и Левитан, учившийся у Саврасова в училище живописи и ваяния, — Константин Алексеевич Коровин, русский импрессионист. Он был родом из купеческой семьи, после обучения в Москве поступил в петербургскую Академию художеств, но был разочарован методами преподавания в ней и, проучившись несколько месяцев, бросил.

В тридцать три года Коровин совершил путешествие по русскому и зарубежному Северу, откуда привез несколько пейзажей. В 1902 году художник приобрел дом в деревне Охотино Ярославской губернии.

«… Зачем устроены эти города? Что может быть мерзей каменного тротуара, с тумбами, пыль, какие-то дома, окна скучные. Не так живут. Надо же всем жить около леса, где речка, огород, частокол, корова, лошади, собаки » — так писал Коровин более века тому назад.

И еще о настроении, которое создают картины: как выглядела дворянская старость.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

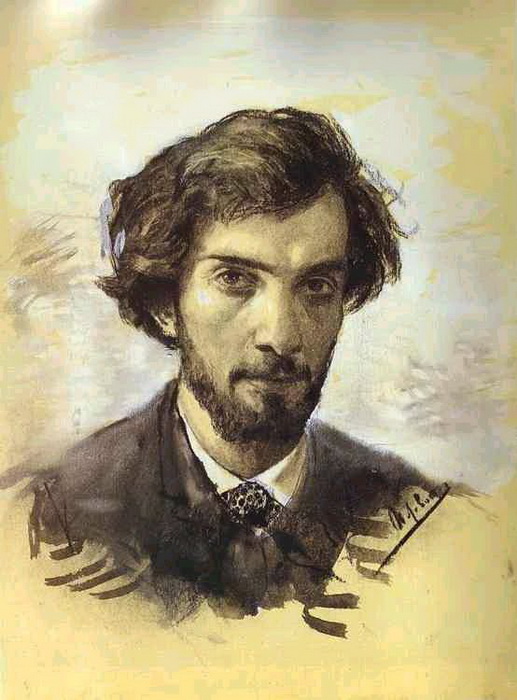

Исаак Левитан — мастер «пейзажа настроения»

| По материалам culture.ru, mmsk.ru |

| 01 Сентября 2019 г. |

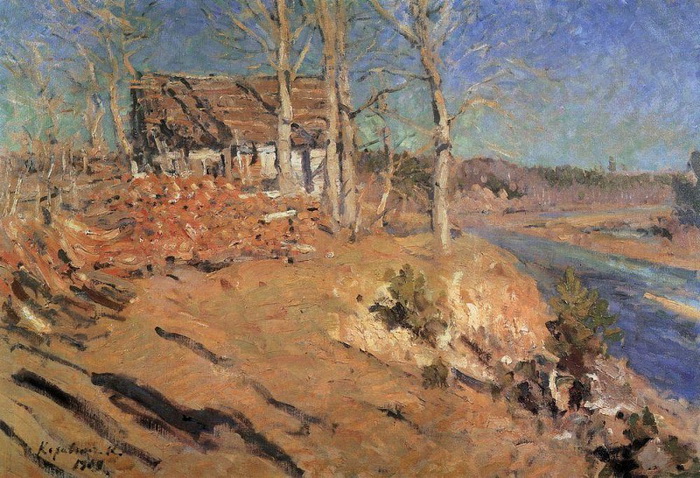

| Воображаю, какая прелесть теперь у нас на Руси – реки разлились, оживает всё. Нет лучше страны, чем Россия! Только в России может быть настоящий пейзажист. Исаак Левитан Знаменитый русский художник, мастер «пейзажа настроения» Исаак Левитан родился 30 августа 1860 года в местечке Кибарты. Его отец – раввин по образованию – оставил религию и стал учителем иностранных языков, работал железнодорожным кассиром и контролером. Семья, в которой было четверо детей (два мальчика и две девочки), жила очень бедно. Вскоре Левитаны переехали на окраину Москвы. Несмотря на трудности, родители не стали возражать, когда сыновья поступили в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Годы обучения были не из легких. Левитан вспоминал: «Не надо очень розово представлять себе перспективу изучения живописи. Сколько горя, усилий, трудов и разочарований, пока выбился на дорогу». В 1875 году скончалась мать будущего художника, а еще через два года из жизни ушел отец. Преподаватели старались помогать талантливому юноше. Выдавали денежные пособия, кисти и краски. Художник Михаил Нестеров вспоминал: «Красивый мальчик-еврей. обращал на себя внимание и тем, что тогда уже слыл в школе за талант. Про него ходило в школе много рассказов, с одной стороны, о его даровании, а с другой – о его великой нужде. Говорили, что он не имеет иногда и ночлега». Изначально Левитан занимался у Василия Перова в классе натуры, но Алексей Саврасов предложил Исааку перейти в свой пейзажный класс. Между Левитаном и Саврасовым сложились удивительно тёплые и доверительные отношения. Саврасов был талантливым, добрым, умным и восторженным преподавателем. В Левитане он почувствовал родственную душу, человека, который, также, как и он сам, был безмерно восхищён великой красотой природы. Именно наставление Саврасова – «пишите, изучайте, но главное – чувствуйте!» – Исаак Левитан сделал девизом своего творчества. В марте 1877 года две работы Левитана, экспонировавшиеся на выставке, были отмечены прессой, а шестнадцатилетний художник получил малую серебряную медаль и 220 рублей «для возможности продолжить занятия». В 1879 году, после покушения на царя Александра II, вышел царский указ, запрещающий евреям жить в «исконно русской столице». Восемнадцатилетнего Левитана выслали из Москвы, и он с родными обосновался на небольшой даче в подмосковной деревне. «Талантливый еврейский мальчик раздражал иных преподавателей. Еврей, по их мнению, не должен был касаться русского пейзажа. Это было дело коренных русских художников», – писал Константин Паустовский. Весной 1885 года, в 24 года, Левитан окончил училище. Звания художника он не получил – ему был выдан диплом учителя чистописания. «Левитановский» стильУже в конце 1870-х годов Левитан начал писать свои «пейзажи настроения», на которых он не только изображал природу, но и выражал собственные чувства. Проявился его собственный стиль в и талант из привычных и обыденных видов русской природы создавать «иконные образы». На ученической выставке 1880 года Павел Третьяков купил картину Левитана «Осенний день. Сокольники». Через четыре года после этого полотна Исаака Левитана приняло Товарищество передвижных художественных выставок, а Третьяков все время следил за творчеством художника и часто приобретал его работы. Лето 1885 года Исаак Левитан провел в усадьбе Киселевых – «поэтичном Бабкине», как он называл эту деревню. Там художник сблизился с Антоном Чеховым. Они оставались дружны до конца жизни, а сестра писателя Мария стала первой любовью Левитана. Кстати, именно Антон Павлович Чехов в своих письмах не только часто упоминал о внешней красоте Левитана («Я приеду к вам, красивый, как Левитан» или «Он был томный, как Левитан»), но и сделал его имя критерием особой прелести русского пейзажа, придумав слово «левитанистый». «Природа здесь гораздо левитанистее, чем у вас», – писал он одному из адресатов. Даже картины самого Левитана у Чехова различались – некоторые были более «левитанистыми», чем другие. В середине 1880-х годов у Исаака Левитана обострилась болезнь сердца, и художник отправился на лечение в Крым. Из поездки живописец привез более 50 пейзажей, среди которых были «Сакля в Алупке», «Берег моря. Крым», «Татарское кладбище». По воспоминаниям Михаила Нестерова, крымские картины Левитана «были раскуплены в первые же дни» на выставке Московского общества любителей художеств. «Тихая обитель»В 1887 году Исаак Левитан отправился на Волгу. Первая поездка не впечатлила художника. Он писал Чехову: «Чахлые кустики и, как лишаи, обрывы. Ждал я от Волги сильных художественных впечатлений, а вместо этого. серое небо, сильный ветер. » Вскоре он вернулся в Москву, где все-таки написал картины «Разлив на Суре» и «Вечер на Волге». Левитан возвращался на Волгу еще несколько раз. Здесь появилось множество его полотен – «Ветхий дворик» и «Осень. Слободка», натюрморты «Одуванчики» и «Ночные фиалки и незабудки». Побывал Исаак Левитан и в Европе: во Франции и в Италии. Вскоре после заграничной поездки художник создал полотно «Тихая обитель». Воздушную картину, изображавшую Саввино-Сторожевский монастырь в предзакатном свете, обсуждала вся интеллигентская Москва. Под впечатлением от работы Левитана Николай Рубцов сочинил стихотворение, а Чехов описал полотно в повести «Три года». Бенуа писал о «Тихой обители»: «Мало ли было написано и раньше монастырей при розовом утреннем или вечернем освещении? Мало ли прозрачных речек, березовых рощиц? Однако ясно было, что здесь Левитан сказал новое слово. и что отныне он должен быть одним из первых среди всех». А художник Малявин убеждал Грабаря бросить писать пейзажи, так как Левитан «всё переписал и так написал, как ни тебе, ни другому ни за что не написать». НедописанноеВ 1892 году началось выселение евреев из Москвы, Левитан был вынужден покинуть город. В первой половине 1890-х годов живописец создал своеобразную драматическую трилогию: картины «У омута», «Володимирка» и «Над вечным покоем». Он писал художнице Елене Корзинкиной: «За лесом серая вода и серые люди, серая жизнь, не нужно ничего. Все донкихотство, хотя, как всякое донкихотство, оно и благородно, ну а дальше что? Вечность, грозная вечность, в которой потонули поколения и потонут еще. Какой ужас, какой страх». В 1896 году у Левитана вновь начались проблемы с сердцем, его осматривал Антон Чехов. В дневнике писателя осталась запись: «Выслушивал Левитана. Дело плохо. Сердце у него не стучит, а дует. Вместо звука тук-тук слышится пф-тук. » Но живописец не прекращал работать. В этот период он создал экспрессивные полотна «Бурный день», «Последние лучи солнца. Осиновый лес», «Поезд в пути». В 1898 году Академия художеств присудила Исааку Левитану звание академика пейзажной живописи. Несмотря на болезнь, он стал руководить пейзажной мастерской в Московском училище, где когда-то учился сам. Художник мечтал создать «Дом пейзажей» – большую мастерскую, в которой могли бы работать все русские пейзажисты. Зимой 1899 года врачи послали Левитана в Ялту. Художнику не было и сорока лет, но он ходил, тяжело опираясь на палку, задыхался, говорил о своей близкой смерти. Сердце его болело уже почти непрерывно. Ялта не помогла. Левитан вернулся в Москву и почти не выходил из своего дома. В конце мая 1900 года Левитан сильно простудился, и спустя месяц художника не стало. За совсем недолгую жизнь он успел создать более тысячи полотен. В мастерской художника осталось 40 недописанных картин и несколько сотен этюдов.

Источник |