- Эмоциональный интеллект и способы его развития

- Что такое эмоция?

- Как зарождается эмоция?

- Эмоции характеризуются тремя компонентами:

- Теория базовых эмоций

- Что такое эмоциональный интеллект?

- Краткая история

- Модель Майера-Саловея

- Модель Рувена Бар-Она

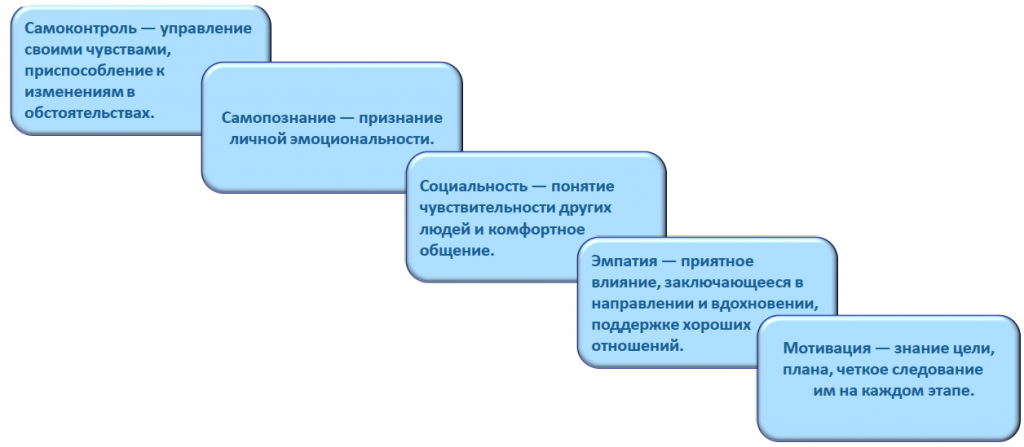

- Модель Гоулмана

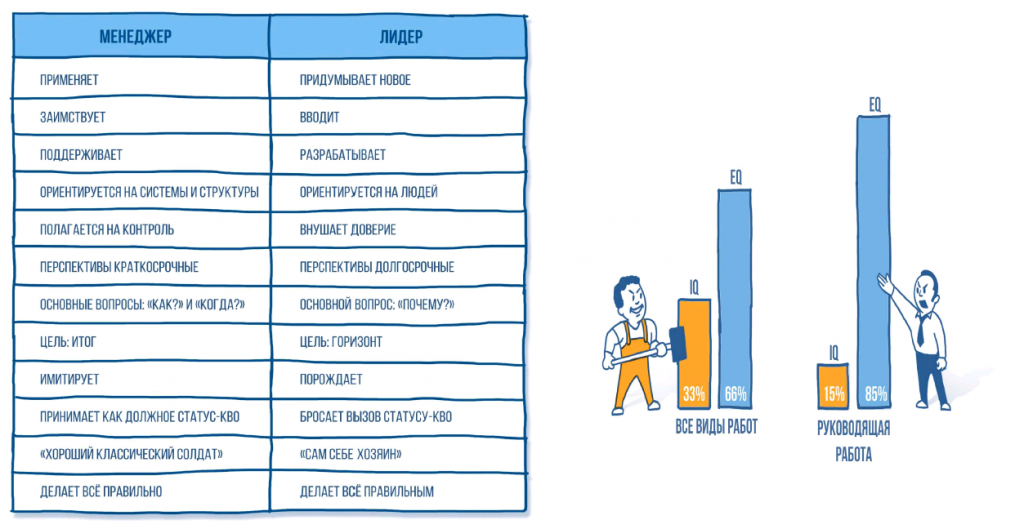

- Чем хорош эмоциональный интеллект? Кому он важен?

- Важность коэффициента эмоционального интеллекта

- Когда и кому нужно развивать эмоциональный интеллект?

- Как развить эмоциональный интеллект?

- Шаг первый

- Шаг второй

- Шаг третий

- Шаг четвертый

- О становлении понятия «эмоциональный интеллект»

- Андреева, И.Н. Об истории развития понятия «эмоциональный интеллект» / И.Н. Андреева

- ПОНЯТИЕ «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» В ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ

- ПРЕДПОСЫЛКИ ВВЕДЕНИЯ ТЕРМИНА «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» В ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Эмоциональный интеллект и способы его развития

«В основе каждой сильной эмоции лежит побуждение к действию. Умение управлять этим побуждением составляет сущность эмоционального интеллекта».

Что такое эмоция?

Как зарождается эмоция?

- Сначала приходит стимул из окружающего мира.

- Затем в подкорке головного мозга запускаются процессы, отвечающие за эмоцию.

Эмоции характеризуются тремя компонентами:

- Переживаемым или осознаваемым в психике ощущением эмоции.

- Процессами, происходящими в нервной, эндокринной, дыхательной, пищеварительной и других системах организма.

- Наблюдаемыми выразительными комплексами эмоций, в том числе, на лице.

Эмоции отличают от других видов эмоциональных процессов: аффектов, чувств и настроений. Как и многие другие психические явления, эмоции понимаются разными авторами по-разному, поэтому вышеприведённое определение нельзя считать ни точным, ни общепринятым. Помните, что эмоции и чувства не одно и то же. Хотя многие психологи считают эти явления одинаковыми.

Эмоциями мы реагируем на ситуацию, например, разрядился аккумулятор у сотового телефона в самый неподходящий момент, возникает эмоция гнева или досады. Эти эмоции кратковременные, когда вы приедете домой, их уже не будет.

Чувства длительны и устойчивы.

Чувства — это долгосрочное отношение к кому-либо или чему-либо, они устанавливают тесную эмоциональную связь с предметом (объектом), который имеет мотивационную значимость для человека. Например, когда мы думаем о любимом человеке, мы можем улыбаться, испытывать некое волнение, радость, ощущать «тепло» внутри.

Эмоции человек не всегда осознает: почему он их испытывает и какие конкретно эмоции испытывает в данный момент. Когда человек говорит: «Во мне все закипает», что это означает? Какие эмоции? Гнев? Страх? Отчаяние? Тревога? Досада?

Чувства человек осознает практически всегда: дружба, любовь, зависть, враждебность, счастье, гордость.

Эмоции проявляются снаружи, их сложно контролировать и скрывать. Например, вас неожиданно напугала собака, страх, который вас одолел в эти минуты, проявится на вашем лице резко и неосознанно, по вам будет видно, что именно в этот момент вы испытали эмоцию страха.

Чувства, как правило, проявляются внутри, они никуда не исчезают и могут просто не проявляться длительное время.

Теория базовых эмоций

Базовые эмоции — это элементарные эмоции, которые больше ни на что не расщепляются, и сами являются составляющими остальных сложных эмоций.

Изард Кэррол — американский психолог. Специалист по проблеме человеческих эмоций. Автор дифференциальной теории эмоций. В анализе эмоций он выделил три уровня:

- Нейрофизиологический

- Экспрессивный

- Субъективный

Кэррол дал описание таких фундаментальных эмоций, как интерес, удовольствие, удивление, отвращение, гнев, презрение, горе, стыд, вина, страх.

Пол Экман — американский психолог, профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско, специалист в области психологии эмоций, межличностного общения,

психологии и «распознавания лжи». Выделил базовые эмоции: счастье, грусть, отвращение, удивление, гнев, страх.

Теория эмоций, возникшая в 2014 году, очень проста, она описывает всего 4 эмоции. Когда несколько человек увидели портреты с мимикой других людей, им были даны 6 базовых эмоций. В ходе эксперимента выяснилось, что многие не видят различий между некоторыми эмоциями. Лучше всех из шести представленных эмоций читались четыре:

- радость

- печаль

- страх

- гнев

На основе четырех базовых эмоций можно развивать другие, это будут уже некие надстройки.

Что такое эмоциональный интеллект?

Эмоциональный интеллект, или EQ (англ. emotional intelligence) — сумма навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач.

Эмоциональный интеллект — одно из наиболее популярных понятий последнего десятилетия. Эксперты Всемирного экономического форума внесли его в топ-10 наиболее важных навыков в 2020 году. На сайте Amazon.com по запросу «emotional intelligence» можно обнаружить более 6000 ссылок (для сравнения Ozon.ru выдает по теме «эмоциональный интеллект» в марте 2018 года всего 138 товаров). Так что можно предположить, что в России тема находится еще только в начале своего развития.

Если эмоциональный интеллект не развит, человеку очень тяжело распознавать свои эмоции и считывать состояние других людей.

Краткая история

В 1990 году исследователи Джон (Джек) Майер и Питер Саловей напечатали небольшую статью в научном журнале, которая называлась «Emotional Intelligence». В ней они охарактеризовали свое представление о том, что такое «эмоциональный интеллект», обосновали, почему, по их мнению, речь идет именно об интеллекте, обрисовали разницу между социальным и эмоциональным интеллектом.

В 1995 году журналист New York Times Дэниел Гоулман выпустил свою знаменитую книгу-бестселлер «Эмоциональный интеллект». Она продержалась в списке бестселлеров New York Times более полутора лет. Дэниела Гоулмана часто называют автором понятия «эмоциональный интеллект», но это не совсем корректно.

Когда понятие эмоционального интеллекта обрело широкую популярность, за первенство темы также решил побороться израильский психолог Рувен Бар-Он. Легенда гласит, что «в первом экземпляре его докторской диссертации, которая была представлена в 1985 году, Бар-Он предложил количественный подход к созданию «EQ, аналогичного оценке IQ». Однако люди, видевшие тот самый первый экземпляр, утверждают, что ни о чем таком там речи не идет. Так или иначе малоизвестный в России Бар-Он является одним из наиболее авторитетных экспертов в области эмоционального интеллекта в мире.

Модель Майера-Саловея

Модель Рувена Бар-Она

Модель Гоулмана

Чем хорош эмоциональный интеллект? Кому он важен?

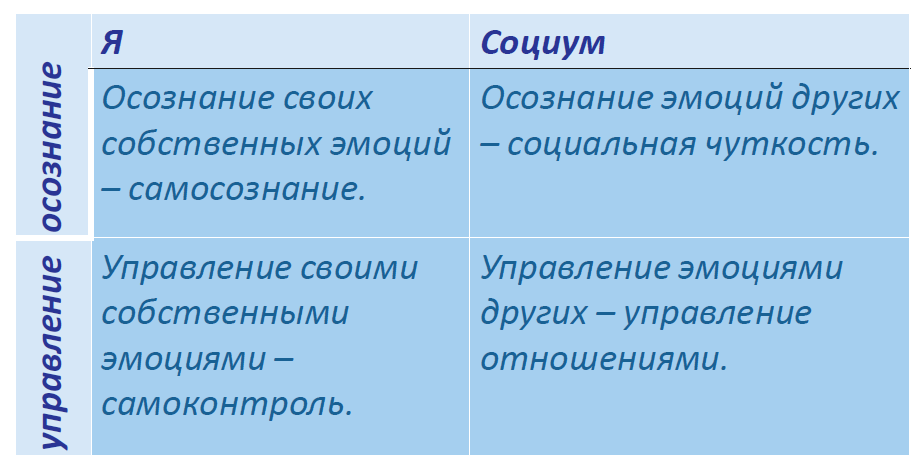

EQ основан на четырех факторах:

- Самосознание

- Самоконтроль

- Эмпатия

- Управление отношениями

Важность коэффициента эмоционального интеллекта

Человек с высоким эмоциональным интеллектом:

- понимает свои эмоции;

- знает, какую роль играют чувства и эмоции в общении с людьми;

- умеет выражать свои эмоции так, чтобы устанавливать и поддерживать доброжелательные отношения с окружающими;

- стремится познавать и обогащать свой внутренний мир;

- умеет регулировать свои эмоции;

- умеет управлять внутренней мотивацией, поддерживать настрой на достижение цели.

Человек с низким уровнем EQ:

- конфликтен;

- раздражителен;

- нерешителен;

- стремится держать все под контролем;

- подвластен сильному чувству гнева.

«Очень важно понимать, что эмоциональный интеллект — это не противоположность интеллекта, это не триумф сердца над головой — это единственный путь пересечения

обоих».

Фазы управления эмоциями:

- Идентификация. Распознавание эмоции.

- Понимание причины появления эмоции. Что явилось ее запуском?

- Направить эмоцию себе во благо, сделать ее полезной поможет интеллект.

- Непосредственные действия, направленные на то, чтобы сделать эмоцию полезной. Использование Правила мира — все в мире должно быть полезным. Так как эмоция — это ресурс, нужно этот ресурс использовать.

Когда и кому нужно развивать эмоциональный интеллект?

- Когда вы понимаете, что вы застряли в одной эмоции.

- Когда вы наступаете на те же грабли, постоянно делаете одну и ту же ошибку.

- Когда вы застряли в неком цикле и не идете к успеху, не развиваетесь, стагнируете.

- Когда жизни других людей гораздо интереснее вашей жизни.

Как развить эмоциональный интеллект?

Шаг первый

Первое и самое важное — развитие навыка осознания своих эмоций. Несмотря на то, что этот навык выглядит обычно наименее интересным, едва ли возможно чем-либо управлять, не осознавая, своих действий. Именно поэтому прежде всего важно научиться понимать в каждый момент времени (при необходимости), что я сейчас чувствую, то есть какую эмоцию испытываю. Это не так просто сделать, поскольку существует ряд объективных сложностей.

Для тренировки целесообразно начать отслеживать эмоциональное состояние каждый день в определенное время, для этого можно установить напоминания на телефон с вопросом «Как ты себя чувствуешь?» или завести дневник эмоций, в который вы ежедневно будете записывать результаты работы за день. На протяжении всего дня отслеживайте, какие эмоции вы испытываете, чем вызваны эти эмоции, отслеживайте общий фон настроения.

В выбранное вами время зафиксируйте факты: какие наиболее сильные эмоции вам запомнились за сегодняшний день, в какие моменты они возникли. Запишите, какие ощущения возникали в теле во время переживания этих эмоций, какие мысли посещали вас в этот момент? Любая эмоция — это выброс определенного гормона. Поэтому важно отслеживать, где в теле зарождаются ощущения.

Записывайте свои наблюдения в свободной форме или в таблице:

Факт (ситуация, человек)

Шаг второй

Практика «Немой телевизор»

Включите какой-нибудь художественный фильм, который еще не смотрели, и отключите звук. Некоторое время смотрите кино, наблюдая за жестами, мимикой, расположением в пространстве героев и размышляя, какие эмоции они сейчас испытывают. Это весьма увлекательный процесс. Если вам не очень нравится смотреть таким образом художественное кино, посмотрите какие-нибудь теледебаты или новости.

Посмотрите с выключенным звуком фрагмент знакомого фильма и фрагмент незнакомого. Какова разница в процессе наблюдения? Мешает или помогает знание сюжета сопоставлять «невербальность» с эмоциями? Сравните фильмы разных жанров. В чем сходство и различие невербального поведения в разных культурах? Посмотрите фильм, где играют известные актеры, и какой-нибудь дешевый сериал. Сравните невербальные проявления актеров с реальными людьми в какой-нибудь программе-репортаже.

Практика «Общественный транспорт»

Шаг третий

Управление своими эмоциями. Важно! Не путайте управление эмоциями и их контроль, подавление. Зачастую единственный способ управления, которым мы владеем в совершенстве — это подавление своих эмоций. Однако эмоции невозможно подавить насовсем, они либо прорвутся в другой ситуации (что называется «накопилось»), либо проявятся на психосоматическом фоне (например, начнет болеть голова). Маленьким детям часто говорят: «Мальчики не плачут», «Хорошие девочки так не поступают» и т.д. Поэтому многие из нас привыкли подавлять свои эмоции, чтобы соответствовать социуму.

Существуют и другие способы управления своими эмоциями. Многие из них нам известны: подышать, пройтись, заняться какой-то физической активностью. Одним из действенных способов управления своими эмоциями является вербализация — описание своего состояния вслух: «Я немного волнуюсь, встревожен, испытываю легкое раздражение» и т. д. Можно не только менять интенсивность негативной эмоции, но и заменять ее другой, более позитивной.

Практика «Телесные методы»

Практика «Проблемы»

Напишите список актуальных для вас проблем. Вспомните максимальное количество проблем (обратите внимание: сначала могут возникнуть некоторые трудности, а затем процесс пойдет — проблемы мы искать умеем).

Теперь переформулируйте эти проблемы в цели. Следите за тем, чтобы формулировать цели позитивно, то есть не используя частицу «не», а также слова «бросить», «прекратить», «перестать». Сформулируйте цели максимально

конкретно, обязательно определите срок, к которому вы планируете их достичь.

Обратите внимание, как изменилось ваше эмоциональное состояние по сравнению с тем, когда вы начинали.

Шаг четвертый

Практика «Эмоциональные мотиваторы в моей компании»

Практика «Эмоциональный баланс»

Выберите какие-нибудь значимые для вас личные или деловые отношения. Для личных отношений достаточно вспомнить период от нескольких дней до недели, для деловых лучше взять период побольше — один-два месяца. Разделите лист вертикальной чертой пополам, левую колонку обозначьте как «+», правую — как «-».

Запишите в левой колонке все ваши действия, которые, по вашему мнению, улучшали состояние вашего счета (те действия, которые улучшали настроение вашему

партнеру), в правой — ухудшали его. Посмотрите, как вы повлияли на состояние своего эмоционального баланса в этих отношениях за этот период. Удалось ли вам улучшить его или хотя бы сохранить на прежнем уровне? Или количество действий в правой колонке начинает удручающе превалировать?

Если вы относитесь к той категории людей, у которых имеется только куча прекрасных действий в левой колонке, задайтесь вопросом, не нарушаете ли вы баланс и в этом случае? Не слишком ли много даете своим партнерам и не слишком ли мало просите взамен?

И в том и в другом случае стоит составить план действий, которые помогут вам поддерживать баланс в более или менее равновесном состоянии. Такой анализ полезно проводить для себя хотя бы раз в месяц для самых значимых фигур и «счетов» и раз в несколько месяцев — для важных для вас людей.

Источник

О становлении понятия «эмоциональный интеллект»

Андреева, И.Н. Об истории развития понятия «эмоциональный интеллект» / И.Н. Андреева

// Вопросы психологии. — 2008. — № 5. — С. 83—95.

ПОНЯТИЕ «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» В ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Введению термина эмоциональный интеллект в научную парадигму предшествовало постепенное изменение точки зрения на соотношение эмоциональных и познавательных процессов. Оформление понятия эмоциональный интеллект можно проследить, начиная с Ч. Дарвина, который отмечал:

«Когда разум сильно возбужден, мы можем ожидать, что он мгновенно окажет непосредственное действие и на сердце… Когда сердце испытает это воздействие, оно направит свою реакцию в мозг… при любом возбуждении будет иметь место значительное взаимное воздействие и реагирование между этими двумя важными органами тела» (цит. по [16; 23]).

В зарубежной истории изучения эмоционального интеллекта в XX—XXI вв. Дж. Майер выделяет пять периодов: 1) в 1900—1969 гг. исследования эмоций и интеллекта были относительно обособлены; 2) в 1970—1989 гг. в центре внимания исследователей находилось взаимное влияние когнитивных и эмоциональных процессов; 3) в период 1990—1993 гг. ЭИ был определен в качестве предмета психологического исследования; 4) в 1994—1997 гг. концепт был популяризирован; 5) с 1998 г. по настоящее время происходит прояснение сущности феномена [57].

Для первого периода характерно появление и развитие тестов логического и вербального интеллекта и начало изучения социального интеллекта; при этом концепция интеллекта остается исключительно когнитивной.

На концептуальном поле исследования эмоций главное внимание уделяется решению проблемы «курица и яйцо»: что первично — физиологические реакции или эмоции? Эмоции рассматриваются как детерминированные культурой психические явления, в которых зачастую усматривают продукт патологии и гиперчувствительности [49].

Исследования эмоций в основном проводятся обособленно от исследований интеллекта. Тем не менее предпринимаются первые попытки анализа взаимосвязей между когнитивными и аффективными процессами. Так, немецкий философ и психолог Г. Майер в своей книге «Psychologie des emotionalen Denkens» (1908) наряду с «судящим» (логическим) мышлением выделяет эмоциональное, в котором на первом плане стоят потребности чувства и воли. В актах эмоционального мышления наблюдается отличная от логического мышления тенденция: познавательный процесс здесь «затенен, отодвинут на задний план, не опознан как таковой, фокус внимания сосредоточен на практической цели, для которой познание является лишь побочным средством» [23; 126]. Исследование Г. Майера рассеивает «интеллектуалистические предрассудки» о том, будто в мышлении первостепенную роль играет познавательный интерес [23].

Первоначально в исследованиях интеллекта отсутствовала его дифференциация. Ч. Спирмен, автор двухфакторной модели интеллекта (1927), был убежден в том, что все ментальные тесты измеряют одну базовую интеллектуальную способность — проявление некоего общего фактора g, который отражает уровень ментальной энергии, присущий данному индивиду [10], [21]. В дальнейшем Г.Ю. Айзенк проинтерпретировал фактор g иначе: как скорость переработки информации центральной нервной системой или как умственный темп [1]. Сопутствующий специфический фактор s отображает, через различные измеряемые при помощи тестов параметры, инструментальные средства, или engine индивида (от лат. ingenium — естественная предрасположенность, талант), благодаря которым ментальная энергия может быть приложена к конкретным формам взаимодействия. Ч. Спирмен полагал, что интеллект не зависит от личностных черт человека и не включает в свою структуру неинтеллектуальные качества [21]. Современные исследования того, что Ч. Спирмен понимал под фактором g, обнаруживают его недостаточность в качестве глобальной характеристики интеллекта, поскольку изучение последнего в данном случае ограничивается логическими интеллектуальными особенностями [20].

Развитие двухфакторной модели привело Ч. Спирмена к обоснованию иерархической модели интеллекта. Между факторами g и s автор поместил так называемые групповые факторы (арифметических, механических, лингвистических и вербальных способностей) [11].

Постепенно идея множественности сторон интеллекта утвердилась в науке. В качестве примера можно привести концепцию Л. Терстоуна (1938), в рамках которой он выделял семь так называемых первичных умственных потенций [35]. Тем не менее среди указанных факторов (счетная способность, вербальное восприятие, вербальная гибкость, скорость восприятия, пространственная ориентация, ассоциативная память) автор не находит такого, который имел хотя бы косвенное отношение к интеллектуальной обработке эмоциональной информации.

Самая ранняя работа, предвосхищающая открытие эмоционального интеллекта, — исследование, проведенное в 1920-е гг. Р. Торндайком. Согласно модели данного автора общая основа интеллектуальных действий «растворялась во взаимодействии множества отдельных факторов» [20;148]. Р. Торндайк впервые выделил такую часть общего интеллекта, как социальный интеллект — «способность понимать других и действовать или вести себя мудро по отношению к окружающим» (цит. по [26; 42]). Еще в начале 1930-х гг. Ч. Хант и Э. Торндайк пытались исследовать социальный интеллект путем предъявления рисунков с эмоциональными выражениями лиц и заданий на идентификацию эмоций по вербальному описанию [6]. В 1935 г. австралийский психолог Э. Долл разработал структурированное интервью — так называемую ползущую шкалу социальной зрелости для определения социальной компетентности.

Позже вызов традиционной точке зрения на интеллект бросил Д. Векслер, который впервые заявил о том, что существует диапазон видов мышления, представляющих собой компоненты общего интеллекта, но отличающихся от традиционного IQ. В 1940 г. в редко цитируемой статье Д. Векслер настаивал на включении неинтеллектуальных аспектов общих способностей в каждое «полное» измерение [72]. Под неинтеллектуальными элементами он понимал не только общую работоспособность психики, но и ее аффективно-регулятивные компоненты, благодаря которым человек на протяжении более длительного времени удерживается в сфере значимой для него проблемы [74].

В упомянутой выше статье также обсуждались способности, которые он назвал «когнитивными» и «аффективными», — социальные и эмоциональные способности. К сожалению, эти факторы не были включены в тесты Векслера, поскольку в то время им уделялось мало внимания. Д. Векслер разделил умственные способности на вербальные и невербальные (способности к представлениям) и показал, что у разных людей могут доминировать те или иные их группы [73].

Р.В. Липер обнаружил, что эмоции вызывают, поддерживают и направляют деятельность. Он предположил, что «эмоциональная мысль» вносит свой вклад в «логическую мысль» и мышление в целом (цит. по [43]).

В 1955 г. А. Эллис начал разрабатывать рационально-эмотивную терапию (Rational Emotive Therapy) — подход к консультированию, который включал в себя обучение исследованию своих эмоций логическим путем, с помощью размышления. На первоначальную формулировку идеи рационально-эмотивной терапии оказали значительное влияние представления А. Адлера о том, что эмоциональные реакции человека непосредственно связаны с его основными идеями, убеждениями, отношениями или принципами и, по сути, вызываются когнитивно [39].

В этот период появляются отдельные случаи употребления термина «эмоциональный интеллект». Так, в 1960-х гг. указанный термин в случайной манере был использован в литературной критике [71] и в психиатрии [55].

В 1960-е гг. возникают когнитивистские теории эмоций. Наиболее известная из них, когнитивно-физиологическая, была разработана С. Шехтером. В соответствии с этой теорией на возникновение эмоций, наряду с воспринимаемыми стимулами и порождаемыми ими физиологическими изменениями в организме, оказывают влияние прошлый опыт человека и оценка им наличной ситуации с точки зрения имеющихся в данный момент потребностей и интересов. По мнению С. Шехтера, эмоциональные состояния — это результат взаимодействия двух компонентов: активации (arousal) и заключения человека о причинах его возбуждения на основе анализа ситуации, в которой появилась эмоция.

В русле представлений С. Шехтера находится и концепция М. Арнольд, согласно которой в качестве познавательной детерминанты эмоции выступает интуитивная оценка субъекта, а само переживание следует за ней. Эта интуитивная оценка понимается как «чувственное суждение», отличное от абстрактного «рефлексивного суждения» (цит. по [15]).

В конце 1970-х — 1980-х гг. отмечается растущий интерес к изучению взаимодействия эмоций и мышления [44], [50]. Идея о продуктивном взаимодействии эмоциональных и когнитивных процессов нашла свое подтверждение в ряде исследований [61]. К их числу можно отнести изучение влияния депрессии на реалистичность мышления ([40], [41]), взаимосвязи склонности к колебаниям настроения и креативности [59], изучение способности к эмоциональной саморегуляции [50]. Было выдвинуто предположение о существовании «когнитивного кольца», объединяющего настроения и суждения. Суть его в том, что отрицательные эмоции приводят к негативным мыслям, которые, в свою очередь, усиливают интенсивность эмоциональных переживаний. В то же время положительные эмоции активизируют позитивные мысли [50], [58].

В этот период высказывается положение об эмоциях как одной из подсистем сознания. Когнитивная теория эмоций рассматривает их как функцию разума. Так, в когнитивной концепции Р. Лазаруса центральной является идея о познавательной детерминации эмоций. Когнитивное опосредствование рассматривается как необходимое условие для появления эмоций. В концепции Р. Лазаруса главными являются два положения: 1) каждая эмоциональная реакция, независимо от ее содержания, есть функция особого рода познания или оценки; 2) эмоциональный ответ представляет собой некий синдром, каждый из компонентов которого отражает какой-либо важный момент в общей реакции. Схема возникновения эмоции, по мнению авторов концепции, выглядит следующим образом: восприятие — первичная оценка —

исследовательская активность — (личное значение эмоций в оцениваемой ситуации) — вторичная оценка — тенденция к действию — эмоция как проявление тенденции в переживании, физиологических изменениях и моторных реакциях (цит. по [15]).

В последующий период представления о когнитивной природе эмоций в среде их исследователей становятся достаточно популярными. К примеру, Л. Шпитц выдвинул постулат о том, что некоторая эмоциональность характеризует обычные состояния сознания и даже предшествует когнитивным процессам [15]. К. Шерер писал о когнитивных эмоциях [66], Ф. Данеш — о том, что «когниция, будучи эмоциогенной, вызывает эмоции, а эмоции влияют на когницию, так как вмешиваются в когнитивные процессы на всех уровнях» [47; 272]. На этих же позициях стояли У. Грей [54], А. Ортони, Дж. Клор и А. Коллинз [64].

В клинической практике исследовались трудности выражения эмоций пациентами [67], [69]. В 1973 г. П. Сифнеос ввел термин «алекситимия» и описал состояние, по сути противоположное эмоциональному интеллекту. Алекситимия связана с низким уровнем способностей к определению чувств, их различению, трудностями в отображении чувств и в описании их окружающим людям.

Введению понятия эмоциональный интеллект способствовали достижения в ряде смежных областей знания. Так, в исследованиях мозга начинают выделять взаимосвязи между эмоциями и когнициями [70]. Активно проводятся исследования искусственного интеллекта, к примеру, возможностей компьютера понимать и объяснять эмоциональные аспекты повествования [48]. В сфере исследований невербальной коммуникации создаются методики для изучения восприятия невербальной информации, в частности, проявления эмоций в мимике и пантомимике [45]. Эмпирические исследования социального интеллекта показывают, что в его структуре можно выделить социальные умения, эмпатию, просоциальные установки, социальную тревожность и эмоциональность (чувствительность) [56].

Развивая идею множественности интеллектуальных проявлений, выдвинутую Л. Терстоуном, Х. Гарднер обнаружил возможность категоризации большинства видов интеллекта. В 1983 году данный исследователь сделал предположение о возможности существования разнообразных интеллектуальных способностей, включая интрапсихические (по существу, это способность к интроспекции — самонаблюдению), и личностные способности. Он выделил семь различных форм интеллекта: пространственный, музыкальный, лингвистический, логико-математический, межличностный, внутриличностный, телесно-кинестетический [30]. Каждая из выделенных автором интеллектуальных способностей является важной для достижения адекватности и успешности в определенной сфере жизнедеятельности. Ценность каждого компонента интеллекта определяется общественными нормами, поощряющими или не поощряющими развитие указанных выше интеллектуальных способностей [51], [52].

Х. Гарднер предлагает критерии, которым должен соответствовать каждый вновь определяемый вид (форма) интеллекта: каждая форма интеллекта должна иметь свою систему знаков (числовых, языковых); должны быть получены доказательства того, что она опирается на собственную систему основных операций или функций; необходима информация об отдельных людях, обладающих исключительным объемом данной формы интеллекта [30]. Модель Х. Гарднера позволила реализовать более интегрированный, но в то же время более дифференцированный взгляд на природу и формы проявления интеллекта.

Р. Стенберг продолжил исследование, начатое Э. Доллом, Д. Векслером и Р. Липером. В результате возникла концепция «практического интеллекта», который был определен как «способность адаптироваться, изменять или переделывать ситуации, возникающие в реальной жизни» (цит. по [26; 44]).

В теории Р. Стенберга интеллект рассматривается как информационная система, которая служит приспособлению человека к окружающей среде (в широком смысле слова). Основное положение триархической теории звучит таким образом: «Интеллект можно определить как вид умственной саморегуляции (самоуправления), умственное управление всей жизнью конструктивным целенаправленным способом» [68; 11]. Умственная саморегуляция содержит три основных элемента: адаптацию к окружающей среде, селекцию новых влияний окружающей среды, или выбор среды, совместимой с индивидом, и формирование окружающей среды.

В триединой (триархической) теории Р. Стенберга подчеркивалась связь интеллекта с тремя процессами жизни человека: внутренними информационными процессами, опытом и взаимодействием с внешним миром. Согласно указанной концепции, на интеллект влияют три типа психических процессов (или компонентов):

• метакомпоненты, регулирующие процесс решения проблемы и включающие ее определение, выделение этапов в процессе решения и заключение об окончательном решении;

• исполнительные компоненты — процессы, связанные с актуальным решением конкретной проблемы, в том числе путем ее трансформации;

• компоненты приобретенных знаний, обусловленные спецификой обучения и полем полезных на будущее сведений.

Р. Стенберг подверг критике другие концепции интеллекта за то, что в них основной акцент ставится на исполнительных компонентах (т.е. на анализе полученных прежде знаний) и недостаточное внимание уделяется опыту и метакомпонентам, учет которых позволил бы распространить измерения, в частности, на область социального и эмоционального интеллекта [29].

В 1986 году термин эмоциональный интеллект был впервые употреблен в диссертации В.Л. Пейна. Выделяя эмоциональный интеллект среди других форм интеллекта, он отмечал следующее: «Факты, значения, истины, взаимосвязи и т.д. [эмоционального интеллекта] — это то, что существует в государстве эмоций. Таким образом, чувства есть факты. Значения есть прочувствованные значения; истины есть эмоциональные истины; взаимосвязи есть межличностные взаимосвязи. И проблемы, которые мы решаем, — это эмоциональные проблемы, это проблемы, при решении которых мы испытываем чувства» [65; 165]. В позиции автора больше риторики, чем определенности, тем не менее такие положения, как «чувства есть факты» и «прочувствованные значения» не объяснены в тексте и не могут быть поняты вне более развитого концептуального поля.

Некоторые обсуждения эмоционального интеллекта, хотя и являются более определенными по сравнению с полной риторики позицией В.Л. Пейна, тем не менее не содержат прямых ссылок на эмоциональный интеллект. Например, Х. Гарднер писал о внутриличностном (intrapersonal) интеллекте как о способности, позволяющей получить доступ к собственной эмоциональной жизни. Однако для данного автора этот путь связан не с эмоциональным интеллектом, он, скорее всего, опосредствован знаниями о себе и социальными знаниями [52]. Х. Гарднер продолжает судить об отдельно рассматриваемом эмоциональном интеллекте как о неподходящем применении идеи интеллекта [51].

Предпосылки введения понятия эмоциональный интеллект в 1980-е годы возникают и развиваются в смежных областях знания. Например, в литературе по детскому развитию можно найти термин «эмоциональная одаренность» [46].

Косвенными предпосылками «смешанных моделей» эмоционального интеллекта послужили, на наш взгляд, концепция самоэффективности А. Бандуры [42], теория самоактуализации А. Маслоу, представления о важности эмоциональной жизни в клиенто-центрированной терапии К. Роджерса [37], в которых подчеркивается значимость умения людей осознавать свои способности и эффективно управлять своим поведением в соответствии со знанием о сильных и слабых сторонах своей индивидуальности. К примеру, А. Бандура описывает психологическое функционирование человека в терминах непрерывных взаимовлияний поведенческих, когнитивных и средовых факторов. В данном динамическом процессе когнитивные компоненты играют центральную роль в организации и регулировании деятельности человека.

В одной из предшествующих появлению концепции эмоционального интеллекта статей Дж. Майер и П. Сэловей заявили о том, что влияние эмоциональных явлений на познание регулируется и опосредствуется личностью. Таким образом, они указали на наличие некоторого комплекса индивидуальных способностей или черт, отвечающего за то, насколько влияние эмоциональных явлений окажется конструктивным или деструктивным для человека [61]. Для открытия нового вида интеллекта оставалось свести воедино различные направления исследований, которые косвенно указывали на существование эмоционального интеллекта, точно и понятно определить термин «эмоциональный интеллект» и соединить его с существенными направлениями исследований. Наряду с этим необходимо было продемонстрировать эмпирические доказательства концепции эмоционального интеллекта.

Началом третьего периода можно считать 1990 г., когда Дж. Майер и П. Сэловей опубликовали первую исследовательскую работу, в которой дали определение термина «эмоциональный интеллект», а также предложили методику его измерения (EQ). В ней они привели доказательства в пользу того, что эмоциональный интеллект является одним из основных видов интеллекта [60]. Чтобы рассматриваться как стандартный вид интеллекта, эмоциональный интеллект должен быть операционализирован как умственная способность; соответствовать корреляционному критерию, который служит признаком того, что это унитарная способность, представляющая новый вид проявления отношения к более ранним измерениям интеллекта; возрастать с увеличением возраста, развиваться, подобно другим видам интеллекта [62].

В дальнейшем было показано, что эмоциональный интеллект действительно удовлетворяет этим критериям. Он операционализирован как умственная способность. В настоящее время используется ряд методик для его измерения, среди которых наиболее высокий уровень надежности демонстрирует MEIS (r=0,96). В результате факторного анализа по аналогии с генеральным фактором интеллекта g Ч. Спирмена был выделен общий фактор эмоционального интеллекта gei, который включает три субфактора: эмоциональную перцепцию, понимание и управление эмоциями. Как альтернатива может иметь место четырехфакторная модель, содержащая в своем составе еще один менее выраженный субфактор — фасилитации мышления. Общий фактор ЭИ коррелирует с другими видами интеллекта, например, с вербальным; при этом эмоциональный интеллект является совершенно отдельным видом интеллекта, представляя собой унитарную умственную способность. Выявлено, что уровень ЭИ зависит от возраста, увеличиваясь между ранним подростковым возрастом и ранней взрослостью [63].

В последующем были предприняты серьезные эмпирические исследования в этой области, которые позволили наметить «демаркационную линию» между ЭИ и другими видами интеллекта. Эмоциональный интеллект рассматривается как «когнитивная способность (capacity) рассуждать об эмоциях и использовать эмоции для улучшения мыслительной деятельности; включает способности (abilities) точно различать эмоции, вызывать эмоции для содействия мышлению, понимать эмоции и эмоциональные знания и осознанно регулировать эмоции, чтобы

способствовать эмоциональному и интеллектуальному росту» [63; 197]. Иными словами, ЭИ — это вид интеллекта, связанный с обработкой, интерпретацией и использованием эмоциональной информации.

Во время четвертого периода, по мнению Дж. Майера [57], наметился необычный поворот событий: термин «эмоциональный интеллект» стал популяризироваться, а сама область исследований расширилась.

Популяризация эмоционального интеллекта берет свое начало с книги Д. Гоулмана «Эмоциональный интеллект» [53]. Данный автор и его последователи превратили эмоциональный интеллект в девиз для исследований и публичной политики.

Сторонники популистских подходов к эмоциональному интеллекту заявляли, что он является «ключом» к успеху во многих сферах жизни. Было создано множество методик, предлагаемых для измерения эмоционального интеллекта. Появились психологические агентства, заявляющие своей целью развитие эмоционального интеллекта в сфере бизнеса и в обучении.

С 1998 г. по настоящее время (пятый период) предлагается множество вариантов усовершенствования концепции эмоционального интеллекта совместно с внедрением новых методик его измерения; появляются первые рецензированные научные статьи по данной теме. Исследования в этой области осложняются наличием популистских представлений об эмоциональном интеллекте, его определений и подходов к измерению, далеких от научной парадигмы. В настоящее время, по мнению Дж. Майера, в литературе существуют «два» эмоциональных интеллекта: один из них, «популярный» ЭИ, определяется различным образом, быстро приобретается и служит лучшим предиктором успеха в жизни, в то время как «другой» ЭИ является научным феноменом [58; 412].

ПРЕДПОСЫЛКИ ВВЕДЕНИЯ ТЕРМИНА «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» В ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В отечественной психологии идея единства аффекта и интеллекта не является новой: она нашла свое отражение в трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, Б.В. Зейгарник, О.К. Тихомирова.

Мнение Л.С. Выготского о том, что у людей эмоции изолируются от царства инстинктов и переносятся в совершенно новую сферу — сферу психологического [7; 13], послужило основанием для последующих выводов о том, что подавляющее большинство эмоций человека интеллектуально опосредовано; что между эмоциональными и интеллектуальными процессами мышления существует закономерная связь; что развитие эмоций идет в единстве с развитием мышления; что эмоции участвуют в регуляции мышления и его мотивации (мотивационная и эмоциональная регуляция мышления); и что, следовательно, эмоция — одна из составляющих мышления. Категорично, но весьма убедительно звучит следующее заключение «Моцарта психологии»: «Кто оторвал мышление с самого начала от аффекта, тот навсегда закрыл себе дорогу к объяснению причин самого мышления, потому что детерминистский анализ мышления предполагает вскрытие движущих мотивов мысли, потребностей и интересов, побуждений и тенденций, которые направляют движение мысли в ту или иную сторону» [7; 14].

Л.С. Выготский назвал интеллектуальный момент, который вклинивается между переживанием и непосредственным поступком, «смысловым переживанием» [8; 377]. В настоящее время этот термин представляется близким понятию «эмоциональный интеллект».

Идея Л.С. Выготского о взаимосвязи когнитивных и эмоциональных процессов получила развитие в трудах А.Н. Леонтьева. Данный автор писал о необходимости различать сознаваемое объективное значение и его значение для субъекта (личностный смысл). Смысл создает пристрастность человеческого сознания. «То, что мы называем переживаниями, суть явления, возникающие на поверхности системы сознания, в форме которых сознание выступает для субъекта в своей непосредственности» [17; 140]. А.Н. Леонтьев показал в своих работах, что мышление имеет эмоциональную (аффективную) регуляцию [18].

Сходной позиции придерживался и С.Л. Рубинштейн: «Эмоциональность, или аффективность, — это всегда лишь одна, специфическая сторона процессов, которыми в действительности являются вместе с тем познавательными процессами, отражающими — пусть специфическим образом — действительность. Эмоциональные процессы, таким образом, никак не могут противопоставляться процессам познавательным как внешние, друг друга исключающие противоположности. Сами эмоции человека представляют собой единство эмоционального и интеллектуального, так же как познавательные процессы обычно образуют единство интеллектуального и эмоционального» [31; 141].

Любая эмоция рассматривается ученым как «единство переживания и познания» [31; 153]. Вместе с тем, и интеллектуальный процесс, по мнению С.Л. Рубинштейна, невозможен без участия эмоций: «…Суждение, которое является основным актом или формой, в которой совершается мыслительный процесс , редко представляет собой только интеллектуальный акт. Суждение обычно в большей или меньшей

степени насыщено эмоциональностью» [32; 331]. В отличие от Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейн не просто позиционирует себя сторонником идеи единства «аффекта и интеллекта», он во многом

предвосхищает идею ЭИ, заявляя: «В действительности нужно говорить не просто о единстве эмоций и интеллекта в жизни личности, но о единстве эмоционального, или аффективного, и интеллектуального внутри самих эмоций, так же как внутри самого интеллекта» [31; 153].

Определенный вклад в развитие представлений о взаимосвязи нейрофизиологических, аффективных и когнитивных процессов внес А.Р. Лурия — основоположник отечественной нейропсихологии.

Им установлено, что если подходить к интеллектуальным процессам как к сложным функциональным системам, а не как к отдельным способностям, необходимо пересмотреть идеи о возможности узкой

локализации этих функций. В процессе исследований под руководством А.Р. Лурия была отвергнута и холистическая теория о том, что каждая функция равномерно распределена по всему мозгу, и теория локализации всех, в том числе и сложных психических функций в узкоспецифических зонах мозга [22]. Ученым были сформулированы общие положения о соотношении мозга и психики, известные как «теория системной динамической локализации высших психических функций» [36].

Принципа взаимосвязи аффекта и интеллекта придерживалась и Б.В. Зейгарник, которая подчеркивала, что не существует мышления, оторванного от мотивов, стремлений, установок, чувств человека, т.е. от личности в целом. В подтверждение этого она приводит положения Л.С. Выготского о том, что мысль — не последняя инстанция, что сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наши влечения и потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. Вслед за А.Н. Леонтьевым Б.В. Зейгарник отмечает, что существенность признака и свойства, значимость самого предмета или явления зависят от того, какой смысл они приобрели для человека. Явление, предмет, событие могут в разных жизненных условиях приобретать различный смысл для личности, хотя знания о них остаются теми же. Изменение эмоций, сильные аффекты, по мнению ученого, могут привести к изменению значения предметов и свойств [14]. Иными словами, речь идет об эмоциональной регуляции мышления.

В отечественной психологии аналогом термина «эмоциональный интеллект» можно считать понятие «эмоционального мышления», изучением которого занимался О.К. Тихомиров. Описывая специфику эмоционального мышления, он отмечал, что эмоциональные состояния включены в процесс решения задач [34]. По его мнению, с мыслительной деятельностью связаны все эмоциональные явления — аффекты, эмоции, чувства. Взаимосвязь эмоций с процессом мышления проявляется, как полагал О.К. Тихомиров, в том, что эмоциональные состояния выполняют в мышлении различного рода регулирующие, эвристические функции. В частности, это определение дальнейшего развертывания поиска в глубину или возврат к определенному пункту при неблагоприятной ситуации. Кроме этого, указанная связь проявляется во включенности эмоциональной активации в процесс поиска принципа решения и эмоциональном предвосхищении решения задачи. Исследования О.К. Тихомирова доказывают наличие эмоциональной регуляции мыслительной деятельности и тот факт, что эмоциональная активизация является необходимым условием продуктивной интеллектуальной деятельности [34; 88].

Между тем в свое время И.А. Васильев, В.Л. Поплужный, О.К. Тихомиров обратили внимание на то, что во многих зарубежных работах, вопреки общепризнанной актуальности, проблема эмоциональных компонентов мышления даже попутно не затрагивается [38].

В последнее время в отечественной психологии достаточно много исследований посвящено проблеме изучения эмоциональности. Роль эмоциональности как детерминанты успешности деятельности, в том числе профессиональной, изучалась также российскими учеными И.В. Пацявичусом [27], А.Е. Ольшанниковой [25], И.А. Переверзевой [28].

Определению влияния устойчивых признаков эмоциональности в структуре личности на различных уровнях их выявления как детерминант успешности профессиональной деятельности, в частности

в экономических профессиях, посвящены работы украинского ученого О.П. Санниковой, которая исследовала влияние четырех базовых эмоций (радости, гнева, грусти, страха) на успешность профессиональной деятельности. Эмоциональность, по мнению О.П. Санниковой одновременно выступает как системообразующий фактор в структуре личности и в структуре способностей, в частности профессиональных [33].

Как определенную предпосылку исследования эмоционального интеллекта можно рассматривать предложенное О.П. Санниковой, Е.А. Киселевой (цит. по [24]), а также российскими учеными А.А. Борисовой [4], В.Г. Зазыкиным [13] изучение психологической проницательности как многоуровневого структурного образования, связанного с устойчивыми признаками эмоциональности в структуре личности.

Взаимодействие аффективных и когнитивных процессов находилось и в сфере внимания А.В. Брушлинского. По его мнению, эмоции могут способствовать мышлению или препятствовать ему. Взаимодействие между эмоциональными и когнитивными процессами, как полагал ученый, правильнее назвать взаимопроникновением. Каждый образ, представление, понятие имеют свой эмоциональный потенциал. Особенно велика роль эмоциональных явлений в оценках различного рода, которые являются важнейшими компонентами мыслительной деятельности [5].

Стоит отметить определенный вклад в проблему изучения эмоциональных способностей А.А. Бодалева, который заметил, что некоторым людям присуща определенная социальная одаренность. Она представляет собой своеобразное объединение интеллектуальных, эмоциональных и коммуникативных способностей, которые являются психологической

основой успешности их коммуникаций с окружающими [3].

Таким образом, понятие «эмоциональный интеллект» не является новым для советской и постсоветской психологии. Это явление давно замечено, но имело иные обозначения: «смысловое переживание», «обобщение переживаний», «интеллектуализация аффекта» [7], [8], «эмоциональное мышление» [34], «эмоциональное воображение» [12].

Тем не менее не следует думать, что ЭИ — это не что иное, как «старое вино в новых мехах» и нет смысла вводить в психологию новую категорию. По мнению А.В. Брушлинского, принципиально важно то, что обнаружить взаимоотношения между эмоциями и когнициями можно только в том случае, если имеется понятийный аппарат, позволяющий выявить единицы, не принадлежащие ни только мышлению, ни исключительно эмоциям. Такие отношения могут быть вычленены и описаны внутри психической деятельности с помощью «интерпроцессуальных» понятий [5], каким и является ЭИ.

По мнению Г.Г. Гарсковой, анализ эмпирических теорий в области психотерапии и психокоррекции показывает, что введение термина «эмоциональный интеллект» увеличивает их объясняющую силу. Историко-научное обоснование его введения заключается в доказательстве того, что понятие эмоционального интеллекта имплицитно присутствует в ряде общепризнанных теорий, оказавших влияние на психологическую науку [9].

Итак, оформление понятия «эмоциональный интеллект» явилось результатом развития представлений о природе когнитивных и аффективных процессов, особенностях их взаимосвязи. Важнейшими достижениями в этом процессе явились следующие: обогащение представлений об эмоциях (представление об эмоциях как об одной из подсистем сознания; как о факторе мотивации), расширение представлений об интеллекте (идея множественности интеллектуальных проявлений, открытие социального интеллекта), а также встречное движение в исследованиях эмоций и интеллекта (идея единства и продуктивного взаимодействия аффективных и когнитивных процессов).

Несмотря на актуальность исследований проблемы взаимосвязи когнитивных и аффективных процессов, в отечественной психологии она до сих пор остается не достаточно разработанной. Перефразируя шутливое замечание Д.А. Леонтьева, можно отметить, что в современных теоретических и эмпирических изысканиях пока еще «… интеллект аффекту не товарищ» [19], но, возможно, усилиями исследователей столь пессимистическое заключение в скором времени будет лишено основания.

Источник