Глава 16. Экономический цикл и причины кризисов

16.1. Возможность и неизбежность циклического развития и кризисов в рыночной экономике. Экономический цикл и его фазы

Всеобщая экономическая система развивается по спирали, также по спирали развиваются все ее составляющие элементы, в том числе и каждая конкретно-экономическая система. А это, в свою очередь, означает, что также развиваются и все составляющие их элементы. Развитие по спирали имеет конкретную форму проявления в виде циклического развития.

Цикличность является глобальной и всеобщей формой движения всех экономических процессов вне зависимости от того, к каким уровням экономики они относятся.

Движущим мотивом циклического развития было и остается противоречие между быстрорастущими и обновляющими потребностями общества и его ограниченными ресурсами для их удовлетворения. Осознание данного противоречия толкает на поиски вариантов его решения. Для этого привлекается весь доступный научно-технический потенциал, создающий новые направления развития в технике и технологиях, приводящих к более рациональному, эффективному и многофакторному использованию природных ресурсов и уже известных, применяемых сырьевых материалов.

Циклическое развитие экономических отношений предстает как циклическое развитие отношений производства, распределения, обмена и потребления, т.е. процесса воспроизводства.

Теория воспроизводства выясняет, какие условия необходимы для нормального, бесперебойного хода производства, для полной реализации совокупного общественного продукта. Однако реализация товаров и расширение производства не происходят непрерывно, они прерываются кризисами. Теория кризисов должна ответить на следующие три основных вопроса: 1) почему кризисы возможны? 2) почему кризисы неизбежны? 3) почему кризисы происходят периодически?

Экономический кризис – это более или менее регулярно повторяющиеся, а также нерегулярные временные падения производства, возникающие в капиталистическом хозяйстве на основе противоречия между общественным характером производства и частным капиталистическим присвоением.

В истории капитализма среди экономических кризисов главное место занимают регулярные циклические кризисы общего перепроизводства, которые возникают периодически. К нерегулярным экономическим кризисам относятся промежуточные, частичные, отраслевые и структурные кризисы.

Общей основой возможности кризисов является присущее еще простому товарному производству противоречие между частным и общественным трудом. Частные собственники производят товары без предварительного учета общественных потребностей. Поэтому вполне возможно, что товары будут произведены в излишнем количестве по сравнению со спросом на них и не найдут сбыта.

Главной причиной экономических кризисов является основное противоречие капитализма – противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения.

Суть этого противоречия состоит в следующем. На предприятиях продукты производятся не в одиночку, а коллективным трудом множества рабочих. Это обобществление труда на предприятиях достигает высшей ступени при крупном машинном производстве. Однако общественному характеру производства противостоит частная форма присвоения. Это означает, что продукты общественного производства не принадлежат всему обществу, а являются частной собственностью отдельных лиц или компаний. Это порождает диспропорциональность общественного производства.

Важным противоречием капиталистического способа производства, которое также обусловливает неизбежность экономических кризисов, является противоречие между производством и потреблением. Расширению капиталистического производства не соответствует рост платежеспособного потребительского спроса. Ограничение покупательной способности тормозит реализацию товаров потребительского назначения, т. е. продукции II подразделения. В результате предприниматели II подразделения получают меньше средств и не могут купить средства производства в I подразделении. Возникает экономический кризис, который приобретает характер всеобщего перепроизводства товаров.

К нарушению пропорций воспроизводства ведут и другие противоречия капиталистического способа производства. Здесь необходимо выделить:

1) противоречие между растущим органическим строением капитала и относительным уменьшением доли переменного капитала;

2) противоречие между наемным трудом и капиталом;

3) противоречие между производством и обращением;

4) противоречие между четкой организацией производства на отдельных предприятиях и стихийностью производства во всем обществе.

Экономические кризисы представляют собой способ временного разрешения противоречий общественного воспроизводства.

Экономические кризисы повторяются регулярно, через определенные промежутки времени.

Период, отделяющий один кризис от другого, называется промышленным циклом. Промышленный цикл включает в себя четыре основные фазы: 1) кризис, 2) депрессия, 3) оживление, 4) промышленный подъем.

Характерными чертами кризиса как фазы промышленного цикла являются:

1) перепроизводство товаров;

2) резкое падение цен;

3) резкое сокращение размеров производства;

4) массовые банкротства предприятий;

5) резкий рост безработицы и падение заработной платы;

6) потрясение кредитной системы.

Обесценение товаров, безработица, прямое уничтожение части основного капитала – все это означает огромное разрушение производительных сил общества. Путем банкротства массы предприятий и разрушения части производительных сил кризис насильственно приспособляет размеры производства к уровню платежеспособного спроса и восстанавливает на некоторое время нарушенные пропорции воспроизводства.

Экономические кризисы имеют две стороны. Одна из них – разрушительная. Она связана с решительным устранением сложившихся ненормальных пропорций в хозяйстве. Рост издержек производства, падение цен на готовую продукцию ведет к снижению прибыли и падению объемов производства.

Другая сторона – оздоровительная. Она неизбежна, поскольку во время депрессии падение цен делает производство невыгодным: оно не дает обычной, средней прибыли. Выходу из этого тупика помогает обновление основного капитала (его активной части – машин, оборудования). Это позволяет удешевить изготовление продукции, сделать ее в достаточной степени прибыльной.

Депрессия как фаза промышленного цикла характеризуется следующими чертами:

1) рассасыванием товарного избытка;

2) приостановкой резкого радения цен;

3) прекращением спада производства;

4) падением ссудного процента.

Фаза депрессии характеризуется застоем в промышленном производстве, вялостью торговли, наличием большой массы свободного денежного капитала. В этот период создаются предпосылки для последующего оживления и подъема производства.

Оживление и подъем как фазы промышленного цикла характеризуются следующими чертами:

1) быстрым ростом производства;

2) значительным повышением товарных цен;

3) сокращением размеров безработицы;

4) повышением заработной платы;

5) кредитной экспансией.

В фазе оживления предприятия, оправившись от кризисных потрясений, доводят объем производства до прежнего уровня. В фазе подъема производство превышает высшую точку, достигнутую в предыдущем цикле накануне кризиса. Это ведет к расширению торговли за пределы платежеспособного спроса населения. Создаются предпосылки для очередного экономического кризиса перепроизводства.

Кризис является важнейшей фазой промышленного цикла. Он имеет определяющее значение во всем цикле. Каждый кризис служит исходным пунктом для следующих за ним фаз цикла и создает условия для них. В свою очередь, каждый подъем, как правило, обрывается новым кризисом.

Циклический характер капиталистического воспроизводства – это скачкообразная смена подъемов кризисами, расширенного воспроизводства – резким падением производства. Каждая фаза промышленного цикла создает внутри себя самой условия и предпосылки для перехода к следующей фазе.

Обратим внимание на то, что при анализе реальных причин, вызывающих цикличность развития экономики, можно выделить три основных подхода.

Во-первых, природу экономических циклов пытаются объяснить внешними факторами, лежащими вне рамок экономической системы. Это – природные явления, политические события, психологическая заданность. Среди внешних факторов можно отметить:

– войны, революции и другие политические потрясения;

– открытия крупных месторождений золота, урана, нефти и других ценных ресурсов;

– освоение новых территорий и связанная с этим миграция населения, колебания численности населения земного шара;

– мощные прорывы в технологии, изобретения и инновации, позволяющие коренным образом менять структуру общественного производства.

Во-вторых, цикл рассматривают как явление внутреннее, присущее экономике. Внутренние факторы могут вызвать как спад, так и подъем хозяйственной активности через определенные промежутки времени. Одним из решающих факторов является цикличность обновления основного капитала. В частности, начало экономического бума, сопровождающегося резким увеличением спроса на машины и оборудование, очевидно позволяет предположить, что он повторится через определенный период времени, когда эта техника физически или морально износится, устареет.

Среди внутренних факторов выделяют:

– физический срок службы основного капитала;

– личное потребление, сокращение или возрастание которого сказывается на объемах производства и занятости;

– инвестирование, то есть вложение средств в расширение производства, его модернизацию, создание новых рабочих мест;

– экономическую политику государства, выражающуюся в прямом и косвенном воздействии на производство, спрос и потребление.

Теории, объясняющие экономический цикл главным образом наличием внешних факторов, принято называть экстернальными теориями, в отличие от интернальных теорий, рассматривающих экономический цикл как порождение внутренних, присущих самой экономической системе, факторов.

В-третьих, причины циклов усматривают во взаимодействии внутренних состояний экономики и внешних факторов. Согласно такой точке зрения внешние факторы рассматриваются в качестве первичных источников, провоцирующих вступление в действие внутренних факторов, которые трансформируют получаемые импульсы от внешних источников в фазовые колебания экономической системы. К внешним источникам нередко относят государство.

Авторы некоторых концепций концентрируют свое внимание на нововведениях. Они утверждают, что главные технические новшества, такие как железные дороги, автомобили или синтетические волокна, оказывают большое влияние на инвестиции и потребительские расходы, а следовательно, на производство, занятость и уровень цен. Но такие крупные нововведения появляются нерегулярно и тем самым способствуют нестабильности экономической активности.

Другие ученые объясняют экономические циклы политическими и случайными событиями. Войны, например, могут быть разрушительными с чисто экономической точки зрения. Поистине неуемный спрос на военную продукцию во время военных действий может привести к сверхзанятости и острой инфляции, за которыми, после наступления мира и сокращения военных расходов, обычно следует экономический спад.

Есть и такие экономисты, которые считают цикл чисто монетарным явлением. Когда правительство выпускает слишком много денег, возникает инфляционный бум; сравнительно небольшое количество денег ускоряет падение производства и рост безработицы.

Несмотря на такую множественность точек зрения, большинство экономистов считает, что фактором, непосредственно определяющим уровни производства и занятости, является уровень общих, или совокупных, расходов. В экономике, ориентированной, главным образом на рынок, предприятия производят товары и услуги только в том случае, если их можно выгодно продать. Когда в экономике возникает полная занятость, реальный объем продукции становится постоянным, а дополнительные расходы просто повышают уровень цен.

Последняя треть XX в. ознаменовалась появлением новых специфических моментов в развитии экономических циклов:

1. Синхронизация фаз экономических циклов в мировом масштабе, что привело к возрождению мировых кризисов с середины 70-х гг. и в начале 80-х и 90-х гг.;

2. Возрождение классических циклов по их продолжительности;

3. Переплетение в той или иной форме и степени циклических кризисов со структурными и частичными кризисами;

4. Возникновение стагфляционных явлений, что явилось принципиально новым феноменом для фаз кризиса и депрессии. Основную причину данного явления, очевидно, следует видеть в установлении все большего господства несовершенных рыночных структур в национальных экономиках, что и позволяет манипулировать ценами в сторону их повышения при одновременном свертывании производства, а следовательно, и предложения;

5. Нарастание признаков углубления мирового финансового кризиса, что ставит на повестку дня проблему пересмотра принципов и механизмов функционирования финансового капитала.

Для каждого этапа исторического развития рыночно-капиталистической экономики характерны определенные особенности как протекания самих экономических циклов, так и экономических кризисов, Это могут быть вялые подъемы и резкие, глубокие спады и, наоборот, вяло текущие спады и интенсивные, длительные подъемы.

Источник

6.4.1.2 Фазы экономического цикла

Особое значение в рыночной экономике имеет промышленный (деловой) цикл. Его проявления в условиях рынка особенно рельефны. Именно ему, прежде всего, посвящены многочисленные исследования учёных-экономистов. Следует отметить, что промышленные циклы, имевшие место до начала ХХ в. в эпоху свободной конкуренции, и современные циклы в регулируемой рыночной экономике существенно различаются как по продолжительности, так и по проявлениям нарушения сбалансированности, глубине и масштабам падения производства и жизненного уровня населения. В XIX в. кризисы характеризовались значительной синхронностью, почти одновременно охватывая все промышленно развитые страны. Их продолжительность составляла от одного до двух лет, и характеризовалось падением объемов производства на 5-10 %. Кризисы перепроизводства возникали при нарушении равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением. Цикличность развития экономики выступала в качестве механизма саморегуляции рынка. При перенасыщении рынка возникал спад производства, продолжавшийся до тех пор, пока накопившиеся товарные запасы не истощались. Далее следовал подъём производства до следующего кризиса. Важным следствием кризисов перепроизводства являлось обновление основного капитала.

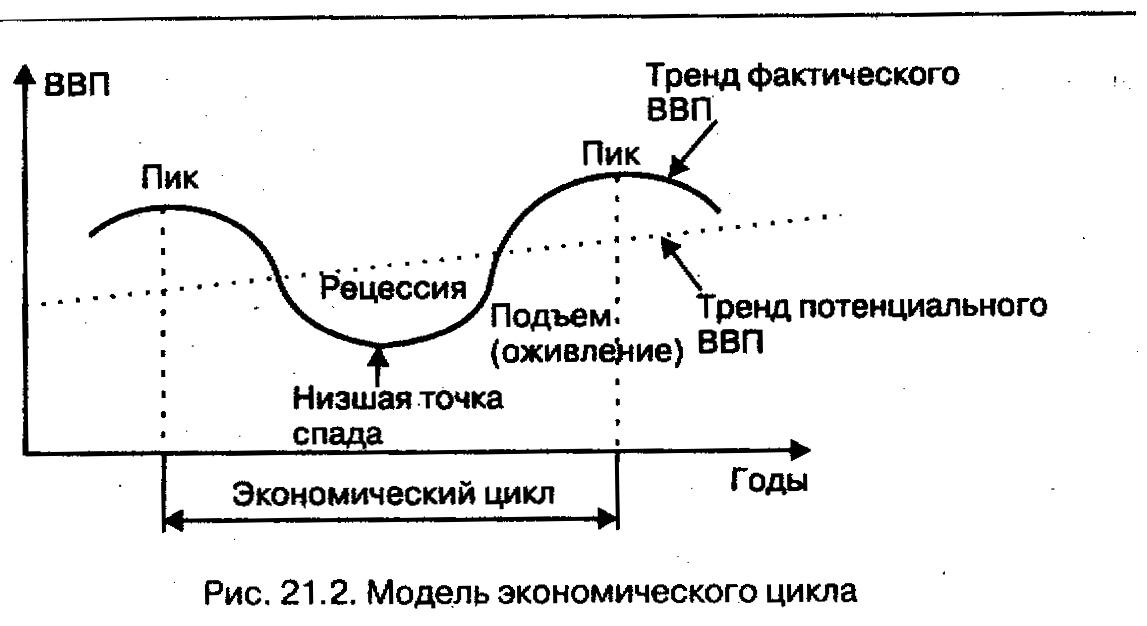

Промышленный цикл включал следующие фазы: кризис (спад), депрессию, оживление, подъем. Полный вид экономического цикла изображен на рис. 4.1.

Рис. 6.1. Модель экономического цикла.

Кризис – это период резкого спада производства, т.е. уменьшения выпуска продукции. Кризис начинается со снижения деловой активности в условиях падения цен. Он свидетельствует о перенакоплении капитала. Имеет место перепроизводство товарного капитала, что проявляется в росте запасов нереализованной продукции; перенакопление производительного капитала, о чем свидетельствует увеличение недогрузки производственных мощностей, рост безработицы; перенакопление денежного капитала, т.е. увеличение количества денег, не вложенных в производство. Общим результатом перенакопления капитала становится падение цен и прибыли, снижение объёмов производства, разорение предприятий, рост безработицы, сокращение доходов населения. Из-за омертвления капитала в виде нереализованных товаров фирмы испытывают недостаток денежных средств для текущих платежей, поэтому начинает быстро расти плата за кредит – ставка ссудного процента. В то же время курсы ценных бумаг падают.

Экономический кризис обнаруживает не только предел, но и импульс развития экономики. Он насильственно восстанавливает нарушенные пропорции, выполняет стимулирующую «очистительную” функцию. Во время кризиса, в условиях пониженных цен, возникают побудительные мотивы к увеличению прибыли путём сокращения издержек производства, обновления капитала на новой технической основе.

Депрессия характеризуется определённой стабилизацией. Падение объёма промышленного производства и цен останавливается. На определённом уровне стабилизируются заработная плата и безработица. В условиях низкой деловой активности спрос на деньги невелик, в результате чего ставка ссудного процента понижается. В период депрессии постепенно ликвидируются запасы нереализованной продукции, создаются условия для нового подъёма.

Оживление отличается улучшением экономических показателей. Стремясь увеличить прибыль в условиях низких цен, предприниматели начинают замену основного оборудования. Постепенно расширяется производство, растёт занятость, сокращается безработица, увеличиваются цены, растёт заработная плата, ставка ссудного процента. Повышается спрос на предметы потребления. Оживление переходит в фазу подъёма.

В период подъема, происходит активный рост всех макроэкономических показателей. Растущие цены компенсируются ростом заработной платы и прибыли. Весь объём произведенной продукции поглощается растущим спросом, занятость увеличивается. Через некоторое время экономика достигает высшей точки, которая называется бумом. Бум характеризуется расширением производства, вовлечением в производство дополнительных ресурсов, ростом издержек и соответственно цен. Вместе с этим вновь постепенно возникает перенакопление капитала, нарастают диспропорции между спросом и предложением. Наступает кризис, и экономический цикл начинается снова.

Современный деловой цикл отличается от классического меньшей продолжительностью и сглаженностью циклических колебаний. Это обусловлено, с одной стороны, ускоренным обновлением основного капитала, что уменьшило продолжительность циклов до 5-6 лет. С другой стороны, государство проводит активную антициклическую политику, которая позволяет значительно сгладить колебания макроэкономических показателей в ходе цикла. Вместо фазы «кризис» может иметь место «рецессия» — незначительный спад деловой активности от пика до низшей точки сокращения производства, или даже снижение темпов роста без уменьшения абсолютных объемов производства.

Причины цикличности в экономике – одна из наиболее сложных проблем экономической теории. Разные учёные к причинам существования экономических циклов относят такие экзогенные (внешние) факторы, как воздействие природных условий, политическая нестабильность, психологические факторы: соотношение оптимизма и пессимизма в экономической деятельности предпринимателей.

Эндогенные (внутренние) факторы наиболее продуктивно были исследованы К. Марксом и Дж. М. Кейнсом. Главным фактором кризисов было названо недопотребление. В свою очередь, причиной недопотребления по Марксу, выступает эксплуатация труда капиталом, а с точки зрения Кейнса, недостаток совокупного спроса, обусловлен склонностью людей к сбережениям.

Еще одним важным фактором цикличности в экономике является научно-технический прогресс (НТП).

Отечественный ученый Н. Д. Кондратьев (1892-1938) разработал концепцию «больших циклов конъюнктуры» или «длинных волн». Согласно ей в экономике наряду со средними и короткими циклами действуют продолжительные длинноволновые колебания, охватывающие временной период от 45 до 60 лет. К такому выводу Кондратьев пришел на основе анализа статистических данных (динамики цен, заработной платы, внешнеторгового оборота, добычи полезных ископаемых и металлов и других показателей) экономического развития Англии, Франции и США за 150 лет. В результате исследований он выделил следующие длинноволновые циклы:

Источник