Красноречие всегда имеет три признака силу чувств

—> —>

| —> —>Категории раздела —> | ||||||

| ||||||

| —>

—> |  | ||||

—> —> —> —> —> —>

| —> —>Наш опрос —> | ||

| ||

| —> | |

—> —>

| —> —>Статистика —> | ||

| ||

|  | |

Что такое риторика

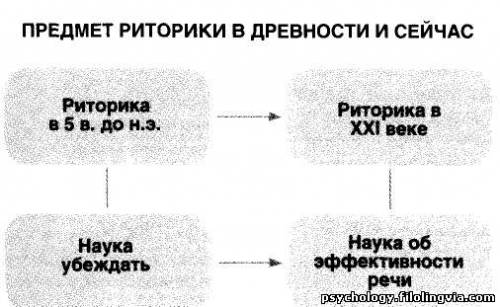

Риторика как наука зародилась в Древней Греции в 500 гг. до н.э. Первоначально риторику понимали как науку убеждать (Аристотель). Предметом риторики в те времена была ораторская речь, то есть устное выступление на общественно значимую тему перед большой аудиторией граждан — перед публикой. Со временем наука о речи распространилась и на письменную ее форму, и на любую целенаправленную и всесторонне продуманную речь во всех сферах жизни человека. Это нашло отражение в определении риторики, данном М.В. Ломоносовым: «Риторика есть наука о всякой предложенной материи красно говорить и писать и тем преклонять других к своему об оной мнению».

В риторике принято различать истинное и мнимое красноречие, как это делает Н.Ф. Кошанский: «Красноречие всегда имеет три признака: силу чувств, убедительность и желание общего блага. Первые два могут быть и в красноречии мнимом; последний существенно отличает истинное красноречие».

Современные ученые при характеристике предмета риторики подчеркивают не столько ее стремление к искусности и красоте речи, сколько значимость достижения ритором поставленной цели: «Риторика — это наука об эффективном речевом общении». В то же время эффективность при данном понимании не равна результативности, поскольку риторика, как и прежде, не приветствует достижения цели любыми средствами.

В основе риторики во все времена лежит триада этос-логос-пафос.

Этосом принято называть те условия, в которых создается речь и которые тесно связаны с соблюдением законов этики (морали), а также уместность речи относительно ситуации общения в целом. Применительно к риторике в общественно-политической сфере этос также остается в силе, ибо, как известно, в цивилизованном мире нет ничего страшнее «подмоченной» репутации.

Пафос — это источник создания смысла речи по данной теме, это та главная идея, ради которой речь произносится и которая воодушевляет ее автора, а, следовательно, — и в слушателе (читателе) возбуждает запланированные оратором мысли и чувства. Пафос — обязательная составляющая любой речи, ибо исключительно логическая информация вне эмоционального отношения к ней оратора, как правило, порождает у слушателей впечатление о том, что говорящему предмет речи безразличен (что он говорит не то, что думает и т д.). А в результате он не достигает запланированной цели. В то же время интенсивность выражения оценок и эмоций в значительной степени зависит как от предмета речи и ситуации, так и от индивидуальных особенностей оратора и его аудитории. И нет ничего хуже «ложного» пафоса, который подрывает доверие к говорящему и сводит на нет все его усилия.

Логос в понимании древних греков означал не только «слово», как часто переводится этот термин, а неразделимость «мысли в слове» и «слов как выразителей мысли», а значит — и некий порядок в речи, который в наше время ассоциируется, прежде всего, с логичностью. В политической речи логос особенно важен, поскольку политик должен выражаться предельно ясно, чтобы его нельзя было не понять или неправильно истолковать его слова.

Источник

Красноречие всегда имеет три признака силу чувств

§ 1. Свобода общественной жизни требует от каждого члена общества активных речевых действий и умения говорить убедительно. Ведь речь — это основной инструмент деятельности не только преподавателя, политика, юриста, но и любого другого работника гуманитарной сферы, каждого активного гражданина страны. Игнорирование этой очевидной истины приводит к полному отсутствию умения вести диалог, дискуссии в разных ситуациях, неспособности построить монолог, предназначенный именно для данной аудитории, произнести торжественную речь, добиться принятия аудиторией своих идей. А ведь именно это является предметом риторики — дисциплины, которая со времен античности служила целям воспитания всесторонне развитой, общественно активной и гуманистически образованной личности, способствовала формированию активных коммуникативных умений и навыков. Правильное решение этой задачи является важнейшим залогом улучшения ситуации в стране, поскольку способность к ведению коммуникации — вопрос жизни и смерти для нашего общества. Большинство насильственных действий, начиная с разгрома ларьков и кончая гражданскими войнами — это, как правило, печальный итог нежелания и неумения вести грамотный диалог.

Нельзя забывать и еще об одной стороне риторической подготовки — воспитании не только хорошего оратора, но и сознательного слушателя. Не секрет, что в настоящее время неумение и нежелание слушать и анализировать речь другого подчас приводит к трагическому непониманию между участниками общения, напоминая больше разговор слепого с глухим. Это позволяет отдельным политическим и общественным деятелям легко манипулировать общественным сознанием. Поэтому важно научиться понимать коммуникативные намерения выступающего, а также видеть те случаи, когда оратор обманывает слушателей, прибегает к нечестным ораторским приемам. Следовательно, в нашей стране риторика превращается в общественно-значимую дисциплину, способную помочь людям научиться адекватно ситуации выражать свои мысли, вести грамотный диалог, понимать коммуникативное намерение оратора.

В последнее время появилось несколько учебных пособий по риторике, предназначенных для обучения речи на разных уровнях. Однако практически все они включают в основном теоретические размышления о свойствах и признаках публичной речи, особенностях восприятия и понимания речи, речевом этикете и стилях речи, структуре массовой коммуникации и т. п. В отличие от них настоящее пособие ставит целью последовательное описание шагов человека, готовящегося произнести ответственную публичную речь, то есть стремится дать развернутую инструкцию для начинающих ораторов. Такой исключительно практической ориентацией и обусловлен отбор и расположение учебного материала. Вместе с тем считаем, что эта ориентация не должна сказываться на научном уровне материала, а описание последовательности шагов, совершаемых оратором при создании речи, ни в коем случае не должно заменяться произвольными и случайно подобранными замечаниями типа «10 (или другое количество) правил (советов) ведения дискуссии (создания эффективной речи)».

§ 2. Знакомство с риторикой, как и с любым другим предметом, следует начать с выяснения того, что является ее предметом, что она должна изучать, чем отличается от других предметов. Вопрос этот не такой простой, поскольку в современной науке разными авторами риторике приписывается совершенно не одинаковое содержание. В частности, в некоторых учебниках и хрестоматиях всё (или по крайней мере, большая часть) содержание риторики сводится к описанию средств выражения (тропов, фигур, стилистических средств и т. п.). На неправомерность такого подхода указывал еще Н.Ф. Кошанский: «Есть люди, кои полагают красноречие в громких словах и выражениях и думают, что быть красноречивым — значит блистать риторическими украшениями, и чем высокопарнее, тем, кажется им, красноречивее. Они мало заботятся о мыслях и их расположении и хотят действовать на разум, волю и страсти тропами и фигурами. Они ошибаются. Это называется декламация. Она не заслуживает имени красноречия, ибо холодна для слушателей и тягостна для самого декламатора, но часто поддерживается мыслию будущих успехов, а иногда мечтою жалкого самолюбия.»[48, 10] [1]

Попробуем же определить содержание риторики, опираясь на научную традицию, восходящую к трактатам Аристотеля и Цицерона.

Первое известное определение риторики было дано в Древней Греции, где ее описывали «как способность находить возможные способы убеждения относительно каждого данного предмета.»[6, 19] Такой взгляд на риторику как науку о формах и методах речевого воздействия на аудиторию разрабатывался и последовательно излагался в трактатах Исократа, Гермагора, Аполлодора. Другой подход дает нам римская традиция, считавшая риторику наукой о «хорошей речи», причем в это определение вкладывалось как требование убедительности речи, так и внимание к выражению, к словесному оформлению. Дальнейшая судьба риторики связана с усилением этой тенденции — на первое место выходит интерес к форме, красивость выражения становится основным мерилом практики. Распространенным представлением о риторике как о напыщенном «внешне красивом, но малосодержательном произведении речи» мы обязаны этой ветви риторической практики. Именно тогда появилось выражение «пустая риторика» и выработалось устойчивое негативное отношение к этому термину.

Однако сегодня стало ясно, что виновато не слово, не наука: все зависит от того содержания, которое мы вкладываем в это слово и которым занимаемся, изучая науку. Риторика нужна нашему обществу не как наука об украшении речи, а как дисциплина, помогающая научиться разумно выражать свои мысли, воздействовать на аудиторию при помощи речи. Поэтому совершенно очевидно, что современная риторика должна вернуться в целом к греческому толкованию предмета, решительно поставить форму на службу содержанию, ведь только в этом случае она сможет справиться с теми важными задачами, которые ставит перед ней время. Именно с таких позиций дает определение риторики А.К. Авеличев: «Риторика — это наука о способах убеждения, разнообразных формах преимущественно языкового воздействия на аудиторию, оказываемого с учетом особенностей последней и в целях получения желаемого эффекта.»[2, 10] Это определение мы и возьмем за основу дальнейшей работы.

§ 3. Риторика подразделяется на общую и частную. К общей риторике относятся общие принципы построения речи, которые не зависят от того, в какой сфере оратор выступает с речью. Частные риторики касаются специфики употребления этих общих принципов в определенной сфере общения. Действительно, несмотря на то, что в целом система работы над судебной речью совпадает с системой работы над политической речью, обвинительная речь прокурора не похожа на митинговую речь, а проповедь создается не так, как академическая лекция. Как писал Н.Ф. Кошанский: «Общая риторика содержит начальные, главные, общие правила всех прозаических сочинений. — Частная риторика, основываясь на правилах общей, рассматривает каждое прозаическое сочинение порознь, показывая содержание его, удобнейшее расположение, главнейшие достоинства и недостатки, цель.»[47, 8]

Все многообразие частных риторик объединяется в две ветви — гомилетику и ораторику.(см. об этом: [91]) Гомилетика предполагает возможность многократного воздействия оратора на аудиторию. К ней относятся церковное и академическое красноречие. В последнее время сюда же стали относить пропаганду в средствах массовой информации. Так, выступая с курсом лекций, преподаватель не обязан каждый раз сообщать задачу своего курса, показывать важность изучаемого предмета и т. п. Достаточно сделать это на первой лекции. Каждая следующая лекция вносит нечто свое в решение общей проблемы, является фрагментом в общей картине, создаваемой выступающим.

Источник

Кошанский н.Ф. Фрагменты из «Частной реторики»

Ораторство, витийство есть искусство даром живого слова действовать на разум, страсти и волю других.

Ораторство в кругу всех родов прозы занимает высшее место; оно составляет особое изящное искусство и не довольствуется изобретением, расположением и выражением мыслей, как все роды прозы, но требует еще произношения — языка действий.

Оратор действует на разум красноречием ума, силою доказательств, убеждений; движет страсти красноречием сердца, жаром чувств; стремлением души.

Содержание ораторства — — ораторская речь, в которой предлагаются похвалы героям, монархам, любви к Отечеству, к добродетели, ко благу людей или высокие истины нравственные, политические, ученые, или обвинения и оправдания.

Цель ораторства — благотворная для людей — состоит в том, чтобы согласить различные мнения в одну мысль, различные страсти в одно направление, различные желания в единую волю.

Три рода речей были у древних: торжественные речи, политические и судебные.

Торжественные речи у древних гремели в честь и славу героям, гражданам, иногда городам и целым народам. Например, речь Перикла в честь падших при Марафоне или Горнаса сраженным при Саламине.

Политические речи имели предметом дела государственные: суждения о войне и мире или о принятии и уничтожении законов. Например, Демосфена о войне против Филиппа или Цицерона о законе разделения земель.

Судебные речи имели предметом обвинения и оправдания граждан. Таковы почти все речи Цицерона. Например, речь за Квинтея, за Милона, речи против Верреса, против Каталины.

У новейших и у нас в России ораторство изменило древнее направление. Оно избрало себе истины высшие, спасительные для человечества, кои были чужды язычникам, и разделилось на духовное и мирское, особенно возвысилось духовное.

Духовное ораторство основывается на истинах Св. Писания, на учении веры и Христианских добродетелей; оно принадлежит Пастырям церкви. К нему относятся: проповеди, беседы, поучительные и надгробные слова. Мирское осталось в удел писателям и ученым. К нему принадлежат речи и слова торжественные, похвальные и академические. Речи приветственные или поздравительные равно произносятся духовными и мирскими, но они по самому назначению не требуют всей обширности ораторских речей. Речи политические произносятся государственными особами, а военные — вождями. Могут быть и речи забавные, пародические. Например, похвальное слово сну Батюшкова.

Красноречие всегда имеет три признака: силу чувств, убедительность и желание общего блага. Первые два могут быть и в красноречии мнимом; последний существенно отличает истинное красноречие.

С каждым из сих признаков красноречие больше или меньше достигает цели. Сила чувств и убедительность предполагают и все достоинства слова, но желание общего блага должно быть всегда их целью.

Желание общего блага — красноречие добродетели — есть тот существенный признак, по которому узнается истинное красноречие и отличается от мнимого. Пламенное желание добра, стремление к сей цели вот благородный предмет истинного красноречия, достойный добродетели!

Красноречие ума и сердца может заблуждаться; но красноречие добродетели, как сама добродетель, как прекрасное (само по себе), остается истинным, неизменным для всех веков и народов. Кто умножил хотя одною полезною истиною счастье людей, приблизил их хотя на один шаг к добродетели, тот истинно красноречив. Заметим, что и мнимое красноречие желает казаться , истинным и, представляя вредное, хочет доказать, будто оно полезно. Так порок иногда принимает на себя вид добродетели.

Можно ли назвать истинным красноречием то, которое предлагает мысли, полезные для блага людей, но не имеет ни силы чувств, ни убедительности? Не знаю. но чувствую, что в нем есть основание истинного красноречия.

Много есть сочинений, уважаемых современниками и потомством единственно за добрую цель их, за прекрасное желание блага Отечеству или всем людям.

Истинно красноречивым может назваться тот, кто соединил красноречие ума и сердца с красноречием добродетели.

Источник