- Кожа и её роль в жизни человека

- Нобелевскую премию по медицине или физиологии дали за осязательные и температурные рецепторы

- Сайт о нанотехнологиях #1 в России

- Кожей мы чувствуем тепло или

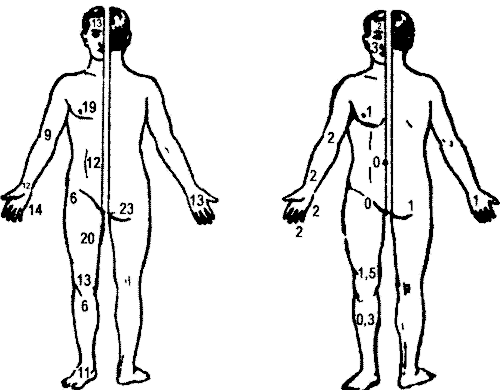

- Рис. 66. «Холодовые» точки на кожной поверхности человека. Указано число точек на 1 кв. см.

- Рис. 67. Распределение тепловых точек на кожной поверхности. Указано число точек на 1 кв. см.

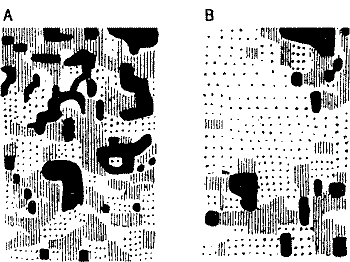

- Рис. 68. Топография холодового (А) и теплового (В) чувства на одном и том же участке кожи (передняя поверхность бедра). Зачерненные места — наиболее чувствительные. Штрихованные — умеренно чувствительные. Нанесенные пунктиром — мало чувствительные, белые — лишенные термической чувствительности.

- Чувствовать кожей: как открытие тайн осязания принесло ученым Нобелевскую премию

- Жгучий интерес

- Прикосновение к истине

Кожа и её роль в жизни человека

Всё тело человека покрыто кожей. Кожа прочная, мягкая и эластичная. Она легко растягивается при движениях.

Значение кожи для жизни человека велико. Кожа защищает от повреждений мышцы и внутренние органы.

Здоровая кожа надёжно защищает организм от проникновения микробов. Но если кожа повреждена, через ранки легко могут проникнуть микробы, которые вызывают нагноение, столбняк, рожистое воспаление и другие болезни.

Кожа участвует в поддержании постоянной температуры тела. В нашем организме образуется много тепла. В коже расположены кровеносные сосуды. Через сосуды кожи происходит отдача избытка тепла. Кожа защищает организм от перегревания. Температура тела регулируется нервной системой.

В коже расположены нервные окончания, поэтому кожей мы чувствуем тепло и холод. В разных местах кожи колебания температуры мы чувствуем неодинаково. Части тела, защищенные одеждой, более чувствительны к холоду, чем открытые. Это происходит потому, что закаливание снижает чувствительность кожи к холоду.

Кожей, мышцами и внутренними органами мы чувствуем боль.

Чувство боли имеет большое значение для защиты организма. Оно предупреждает человека об опасности. Не чувствуя боли, человек мог бы сгореть в огне или замёрзнуть; не чувствуя боли, не заметил бы, что нарывает палец или воспалилась надкостница зуба; не чувствуя боли в сердце, человек не обратился бы за врачебной помощью и мог бы умереть.

Люди по-разному переносят боль. Одни люди кричат, бьются, другие способны молча терпеть даже самые мучительные боли. Человек с сильной волей стойко переносит любую боль. Необходимо с детства воспитывать в себе способность терпеливо переносить боль.

Через кожу в виде пота из организма выделяется вода с растворенными в ней в небольшом количестве вредными веществами. Кожа, как и почки, является органом выделения.

Без кожи человек не может жить. При сильных ожогах, когда большая часть кожи обожжена, человек может умереть.

Источник

Нобелевскую премию по медицине или физиологии дали за осязательные и температурные рецепторы

Благодаря Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну мы узнали, как чувствуем тепло и объятия.

Вряд ли нужно лишний раз объяснять, какую роль органы чувств играют в нашей жизни. Проблемой восприятия окружающего мира с давних пор занимались лучшие умы человечества, причём начиналось всё с философов, а потом к этому подключилась и наука. Очевидно, что для разных ощущений у нас есть разные каналы передачи. Но со зрением, обонянием, слухом и вкусом дела обстоят как будто проще — у нас есть глаза, уши, язык и нос. А как быть, например, с ощущением температуры? Или механическими ощущениями трения, поглаживания, давления и т. д.? Для них и органов чувств-то нет, температуру и давление мы ощущаем всей кожей, и не только кожей, но и внутренними органами.

Достаточно давно нейробиологи выяснили, что для стимулов разной интенсивности есть разные нервы, например, что на обычное прикосновение и на боль от удара реагируют разные нервные волокна. За это открытие в 1944 году была присуждена Нобелевская премия по физиологии или медицине. Но оставался вопрос, как именно нервы воспринимают такие стимулы, или, иными словами, как стимул — давление, удар, изменение температуры — превращается в электрохимический нервный импульс.

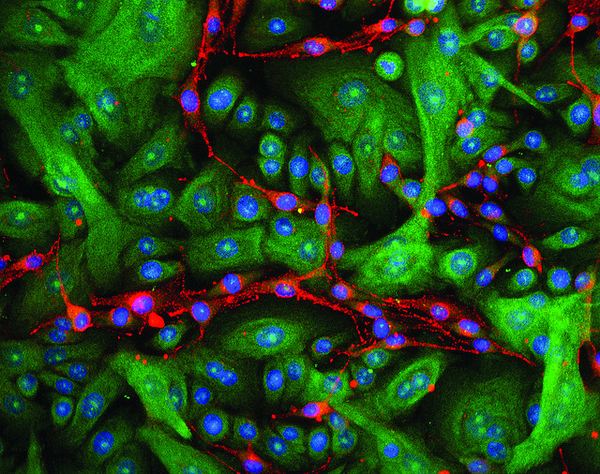

Один из новых лауреатов Нобелевской премии Дэвид Джулиус (David Julius) ответил на этот вопрос для температурных стимулов. Во второй половине 90-х годов ему и его коллегам в Калифорнийском университете в Сан-Франциско пришла в голову мысль, что механизм температурного чувства можно исследовать с помощью капсаицина — жгучего растительного алкалоида, который содержится, например, в перце чили. В нейронах, которые передают сигналы боли, сигналы повышенной температуры и сигналы механического давления, синтезируется множество белков, чья ДНК известна. И вот исследователи пересаживали эту ДНК из сенсорных нейронов в другие клетки, которые ни боль, ни температуру, ни прикосновения не чувствуют. И дальше такие модифицированные клетки обрабатывали капсаицином.

Ардем Патапутян (слева) и Дэвид Джулиус (справа). (Фото: The Kavli Prize )

В итоге удалось обнаружить рецепторный белок TRPV1. Он реагирует на капсаицин и на очень высокую температуру, когда мы уже начинаем чувствовать боль. TRPV1 — ионный канал, который сидит в мембране сенсорного нейрона и открывается под действием температуры. Через открытый канал ионы перегруппировываются между наружной стороной и внутренней стороной мембраны — так возникает электрохимический импульс, который бежит по нервам в мозг.

TRPV1 — не единственный температурный рецептор. Для других температур есть свои рецепторные белки. Например, рецептор TRPM2 работает в диапазоне от 33 до 38°С, а TRPM8 включается, когда температура падает ниже 26°С. Кстати, TRPM8 независимо друг от друга открыли Дэвид Джулиус и второй нынешний лауреат Ардем Патапутян (Ardem Patapoutian). (Кстати, TRPM8 нашли с помощью «холодного» ментола — как TRPV1 открыли с помощью «горячего» капсаицина.) Но свою половину премии Ардем Патапутян получил не столько за холодовой TRPM8, сколько за рецепторы механического давления. Он и его коллеги из Института Скриппса в конце 2000-х экспериментировали с сенсорными нейронами, которые реагировали на прикосновения: на клетки надавливали микропипеткой, и клетки отзывались электрическим сигналом. Генов, которые могли бы кодировать нужный рецепторный белок, насчитали аж 72. По очереди отключая их в клетках, исследователи нашли те, которые действительно кодируют механосенсорные белки — это были гены Piezo1 и Piezo2.

Понятно, как бы мы чувствовали себя без температурной чувствительности — мы бы просто не выжили, не умея ощутить опасный холод или вовремя спрятаться от жары; и это мы ещё не говорим об иммунологических процессах, когда температура тела повышается или понижается в зависимости от интенсивности воспаления. То же самое можно сказать про рецепторы Piezo. С их помощью мы в прямом смысле ощущаем землю под ногами, ложку в руке, объятия и поцелуи — но также и давление мочи в мочевом пузыре, положение тела в пространстве (здесь особенно важен рецептор Piezo2), а наш организм с помощью Piezo следит за кровяным давлением и дыханием. Как обычно, «нобелевские» открытия в медицине и биологии сообщают нам не только что-то новое о фундаментальных процессах в живой природе, но и имеют вполне практическое измерение: зная, как работают температурные и механосенсорные рецепторы, мы можем лучше понять механизм множества заболеваний.

Источник

Сайт о нанотехнологиях #1 в России

Терморецепторы кожи передают сигнал на нервные окончания посредством монооксида азота NO, причём поверхностные клетки кожи получают его нестандартным способом — без участия кислорода и без помощи обычных ферментов.

Как мы отличаем тёплое от очень тёплого? Ответ как будто лежит на поверхности: есть рецепторы и есть нервные клетки, которые передают сигнал от рецепторов в мозг. Но ведь нервные клетки не подходят вплотную к верхним слоям кожи, и, чтобы мы что-то почувствовали, «данные о температуре» должны добраться с поверхности кожи до окончаний нервных клеток. И каким же образом происходит передача такого сигнала?

Температурная и болевая чувствительность связана с деятельностью ваниллоидных рецепторов, обозначаемых аббревиатурой TRPV (transient receptor potential vanilloid). В 2005 году было обнаружено, что от них зависит «правильное» ощущение температуры; мыши, у которых эти рецепторы были выключены, неадекватно реагировали на тепло. TRPV отвечают за сопряжение ощущения температуры с ощущением боли: без них нельзя отличить «тёплое» от «горячего» и от «очень горячего». Один из этих рецепторов, TRPV3, был обнаружен в кератиноцитах, клетках поверхностного слоя кожи; тепловой сигнал каким-то образом посылается от рецептора на окончания нервных клеток.

Оказалось, что для передачи сигнала на нервные клетки эти рецепторы используют монооксид азота, который образуется в кератиноцитах без участия кислорода. Монооксид азота — известная мультифункциональная молекула, считающаяся одним из древнейших сигнальных соединений. В числе её многочисленных забот — служба нейромедиатором в головном мозгу. Но вся соль открытия состоит в том, что монооксид азота, который обычно синтезируется для внутриклеточных нужд, образуется в результате работы ферментов NO-синтаз, которым требуется кислород.

В экспериментах учёных из Института Скриппса (США) кератиноциты производили NO обходным способом, который имеет место, например, в слюне и других биологических жидкостях, но не внутри клеток; в этом случае монооксид образуется путём «вычленения» его из нитритов, поступающих в организм вместе с пищей. Если к культуре кератиноцитов переставали добавлять нитриты, уровень NO падал в них до нуля. Если мышей держали на диете, в которой опять-таки не было нитритов, они переставали распознавать тепловую разницу, как если бы у них выключили ваниллоидный рецептор.

Как пишут исследователи в журнале Nature Communications, поверхностные рецепторы TRPV3 в кератиноцитах передают термический сигнал на TRPV1, которые тоже являются тепловыми и болевыми рецепторами, но находятся непосредственно на нервных окончаниях. Ранее было показано, что TRPV1 активируются монооксидом азота, так что новые данные прекрасно достраивают картину передачи теплового сигнала с поверхности кожи на соответствующие нервные клетки. Блокирование TRPV1-рецепторов у мышей приводило к тому же эффекту, что и безнитритная диета.

Деятельность TRPV3 важна не только в смысле термической чувствительности: от правильной работы этого рецептора зависит заживление ран, он заставляет кератиноциты мигрировать к повреждённому участку кожи. Если работа этих рецепторов не определяется присутствием кислорода, это заставит по-иному взглянуть, например, на существующие способы лечения термических ожогов.

Результаты исследований опубликованы в статье:

Источник

Кожей мы чувствуем тепло или

Чувство тепла и холода

Ощущения тепла и холода обыкновенно относят к осязательным ощущениям; однако для тепловых ощущений существуют особые нервы и особые нервные окончания; мало того, существуют особые нервы для ощущения тепла, а особые — для холода. В физике не существует понятия о холоде, а только о большей или меньшей степени тепла, но человеческое тело различает тепло и холод. Наше тело можно сравнить с термометром, в котором нуль соответствует температуре кожи. Всякое тело, нагретое выше этого нуля и приложенное к коже, производит ощущение тепла, а тело с температурой ниже этого нуля производит ощущение холода, и каждое из этих ощущений воспринимается своим нервом. В коже находятся также точки, при раздражении которых чем угодно, хотя бы электричеством или прикосновением, получается всегда ощущение тепла. К этой точке можно приложить холодный предмет, и получится ощущение не холода, а тепла. Точно также существуют другие точки, раздражения которых вызывают только ощущения холода, даже если мы станем раздражать их теплым предметом. Первые из этих точек так и называют тепловыми, а вторые — холодовыми. Очевидно, как к тепловым, так и к холодовым точкам подходят свои особые нервы, способные вызывать ощущение или только тепла, или только холода.

Рис. 66. «Холодовые» точки на кожной поверхности человека. Указано число точек на 1 кв. см.

Рис. 67. Распределение тепловых точек на кожной поверхности. Указано число точек на 1 кв. см.

В этом отношении нервы эти походят на нервы других органов чувств, хотя бы на зрительный.

Те места кожи, которые отличаются большой осязательной чувствительностью, имеют также большую чувствительность к температуре. Наибольшей чувствительностью к температуре отличается кончик языка, несколько меньшей — веки и щеки; но некоторые места кожи, плохо испытывающие осязательные ощущения, например, грудь и спина, довольно чувствительны к температуре. Кроме того, на коже находятся участки, почти лишенные осязательной чувствительности и неспособные чувствовать холод, но они отлично чувствуют тепло. Когда человек отлежит себе руку во сне, то кисть руки совершенно немеет, она теряет осязательную чувствительность и способность чувствовать холод, но чувствует прикосновение теплых предметов. Ощущение это (от лежания) получается вследствие того, что нерв, находившийся под давлением тела, теряет свою способность передавать раздражение в головной мозг. В данном случае эту способность теряют только нервы осязательных ощущений и ощущений холода, но нерв, передающий ощущение тепла, вследствие особого своего положения, остается нетронутым.

Рис. 68. Топография холодового (А) и теплового (В) чувства на одном и том же участке кожи (передняя поверхность бедра). Зачерненные места — наиболее чувствительные. Штрихованные — умеренно чувствительные. Нанесенные пунктиром — мало чувствительные, белые — лишенные термической чувствительности.

Точка нуля в термометре человеческого тела далеко непостоянна — она зависит от температуры кожи. Если человек посидит в теплой ванне и кожа успеет у него нагреться, то по выходе из ванны воздух покажется ему холодным, хотя до ванны он не производил ощущения холода. Точно также во время болезни, когда температура тела и кожи повышена, прикосновение к телу предметов, которые до болезни производили ощущение тепла, теперь вызывают ощущение холода.

Тонкость температурного чувства различна у разных людей и на разных местах кожи у одного и того же человека. В некоторых местах кожи человек различает разницу в температуре четверть или полградуса, в других изменение температуры на три четверти градуса оказывается незаметным. Чем сильнее нагрето тело, тем более оно раздражает тепловой нерв и тем острее чувствует он ощущение тепла, но только до известных пределов: если тело чересчур нагрето, оно дает ощущение не тепла, а боли. Точно также причиняет боль тело очень сильно охлажденное. Эта боль опять-таки есть не что иное, как сигнал, дающий знать человеку о том, что ему следует позаботиться об устранении причины боли.

Источник

Чувствовать кожей: как открытие тайн осязания принесло ученым Нобелевскую премию

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили ученым, выяснившим, что позволяет нам чувствовать холод, тепло и касание. Эта способность интриговала философов на протяжении веков, а теперь добытые лауреатами знания могут пригодиться для лечения многих заболеваний.

Жгучий интерес

Уже в первой половине XX века ученые знали — за осязательные ощущения отвечают особые нервные клетки. Они узкоспециализированы: например, за ощущение касания отвечают одни нейроны, а за боль — другие. Но долго оставалось загадкой, каким образом прикосновение или изменение температуры возбуждают в нервной клетке электрический сигнал.

Дэвид Джулиус из Калифорнийского университета в Сан-Франциско пришел к ответу с неожиданной стороны. В 1990-х годах он исследовал капсаицин — вещество, создающее знаменитый жгучий вкус красного перца. К тому моменту уже было известно, что это соединение активирует осязательные нейроны, реагирующие на боль, тепло или прикосновение. Но какие именно и как — оставалось загадкой.

Джулиус и его коллеги стремились выявить ген восприятия капсаицина. Выделить его среди многочисленных генов, работающих (или, как говорят ученые, экспрессирующихся) во всех «подозрительных» нейронах, было нелегко. Исследователям пришлось создать библиотеку из миллионов фрагментов ДНК, притом что общее количество генов в геноме человека — на несколько порядков меньше.

Биологи культивировали клетки, которые в норме не реагируют на капсаицин, внедряли в них гены из «списка подозреваемых» и проверяли, не появится ли у клеток чувствительность к капсаицину. После кропотливых поисков ген восприятия этого жгучего вещества наконец был обнаружен. Оставалось понять, как именно этот ген работает в нейронах, чувствительных к капсаицину.

Поясним, что любой ген — это инструкция для клетки по синтезу того или иного белка (как говорят специалисты, ген кодирует белок). А белки — это основные участники всех биохимических процессов, шестеренки сложнейшей машины, именуемой живой клеткой. Кредо клетки можно выразить так: «Хочешь что-то сделать — синтезируй белок, который этим занимается. Хочешь синтезировать белок — имей ген, который его кодирует».

Чем же занимается белок (позже он был назван TRPV1), синтезируемый «капсаициновым» геном? Оказалось, что это ионный канал в мембране нервной клетки. Чтобы объяснить, что это такое, придется совершить экскурс в нейробиологию.

Нервное волокно — это цепочка соединенных друг с другом нейронов. Нервный импульс распространяется вдоль волокна по мембранам (стенкам) нейронов. Но это не ток, текущий по проводу, а волна электрического поля. Она создается током ионов (заряженных частиц), текущим поперек пути распространения нервного импульса: сквозь мембрану, из клетки во внешнюю среду или обратно. «Проводами» для этих ионов служат пересекающие мембрану крупные молекулы белка — ионные каналы.

Чтобы ионный канал открылся, на него нужно подействовать определенным раздражителем, например химическим. Как выяснилось, канал TRPV1 активируется капсаицином. Продолжая эксперименты, Джулиус обнаружил, что канал TRPV1 активируется также и при сильном нагревании. Именно при сильном — он не реагирует на приятное тепло, а сигнализирует, что участок кожи или слизистой оболочки опасно перегрелся.

Так был открыт механизм работы нейронов, чувствительных к контакту с горячими предметами. Попутно выяснилось, что «жгучий вкус» — не метафора, а нейробиологическая истина: на капсаицин наша нервная система реагирует так же, как на обжигающее прикосновение.

Позже выяснилось, что TRPV1 отвечает также за мучительное жжение, которое может возникать при воспалениях и других нарушениях в работе нервов или внутренних органов. Поэтому его исследования могут стать ключом к облегчению страданий многих людей.

В дальнейших исследованиях Дэвид Джулиус и (независимо от него) Ардем Патапутян обнаружили ионный канал TRPM8. Он был открыт благодаря еще одному веществу, вызывающему «температурные» ощущения — приятно холодящему ментолу. Канал TRPM8 активируется при переохлаждении клетки, и нейрон посылает нам сигнал, что лучше бы надеть перчатки или есть мороженое помедленнее.

Позже были открыты и другие ионные каналы, реагирующие на изменение температуры.

Прикосновение к истине

Работая в исследовательском центре Scripps Research, Патапутян занимался и другим важным вопросом: что позволяет нам чувствовать прикосновение и давление на кожу? Вместе со своими сотрудниками биолог впервые вывел генетическую линию клеток, которые генерировали электрический сигнал, когда их мембрану протыкали микропипеткой. Ученый предполагал, что существует ионный канал, который активируется этим механическим сигналом. В поисках гена, кодирующего этот белок-канал, он проверил 72 кандидата. Экспериментаторы отключали эти гены один за другим, следя, когда клетка перестанет реагировать на укол. Затратив немало усилий, Патапутян и его коллеги идентифицировали ген Piezo1. Оказалось, что он кодирует ранее совершенно неизвестный ионный канал, который активируется давлением. Вскоре исследователи обратили внимание на ген Piezo2, очень похожий на ген Piezo1.

Это открытие вызвало к жизни целую волну научных работ. Группа Патапутяна и другие исследователи выяснили, что ионный канал Piezo2 необходим для осязания, а также для восприятия положения и движения тела.

Затем ученые выяснили, что гены Piezo1 и Piezo2 регулируют и другие важные процессы — дыхание, артериальное давление и деятельность мочевого пузыря.

Биологи продолжают тщательно исследовать роль белков TRPV1, TRPM8, Piezo1 и Piezo2 в работе нервной системы. Есть надежда, что эти знания пригодятся в лечении многих заболеваний.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Источник