- Кожа как показатель здоровья человека

- Кожа как орган чувств основные клеточные элементы обеспечивающие данную функцию

- Собственно кожа, corium ( dermis, derma ). Подкожную основа, tela subcutanea. Подкожная жировая клетчатка.

- Цвет кожи. Волосы. Строение волос. Ногти. Строение ногтей.

- Cосуды и нервы кожи. Кровоснабжение кожи. Иннервация кожи.

- Видео лекция гистология кожи, сальной железы, потовой железы, волос

- Орган осязания. Кожа и ее производные.

Кожа как показатель здоровья человека

Человеческий организм – это уникальная живая система, в нем нет ничего не нужного. Каждый орган, каждая часть тела, каждая клеточка имеет свое предназначение. Кожа является наружным покровом организма, границей между внешним миром и нашим внутренним пространством . Она активно участвует во всех жизненных процессах организма, процессе обмена веществ, особенно водном, минеральном, жировом, углеводном, витаминном и энергетическом, выполняет ряд важных функций: иммунную, защитную, секреторную, рецепторную и др.

Защитная функция.

Наиболее важная роль в реализации защитных механизмов кожи принадлежит эпидермису. Барьерные свойства кожи, как органа механической защиты, обеспечиваются значительным электросопротивлением, прочностью коллагеновых и эластических волокон, упругой подкожной жировой клетчаткой. Компактный роговой слой и водно-липидная мантия предохраняют кожу от высыхания, многих химических и физических повреждающих воздействий, микробной флоры. Этому способствуют отторжение ороговевшего эпителия и выделения сальных и потовых желез. Кроме того, кожа обладает стерилизующими свойствами из-за кислой реакции водно-липидной мантии, а содержащиеся в ней низкомолекулярные жирные кислоты угнетающе действуют на рост патогенной флоры («собственный стерилизатор»).

Защита организма от повреждающего действия ультрафиолетовых лучей солнца осуществляется за счет утолщения рогового слоя и увеличения пигментация. Меланин поглощает видимый свет и ультрафиолетовые лучи во всем диапазоне.

Секреторная функция.

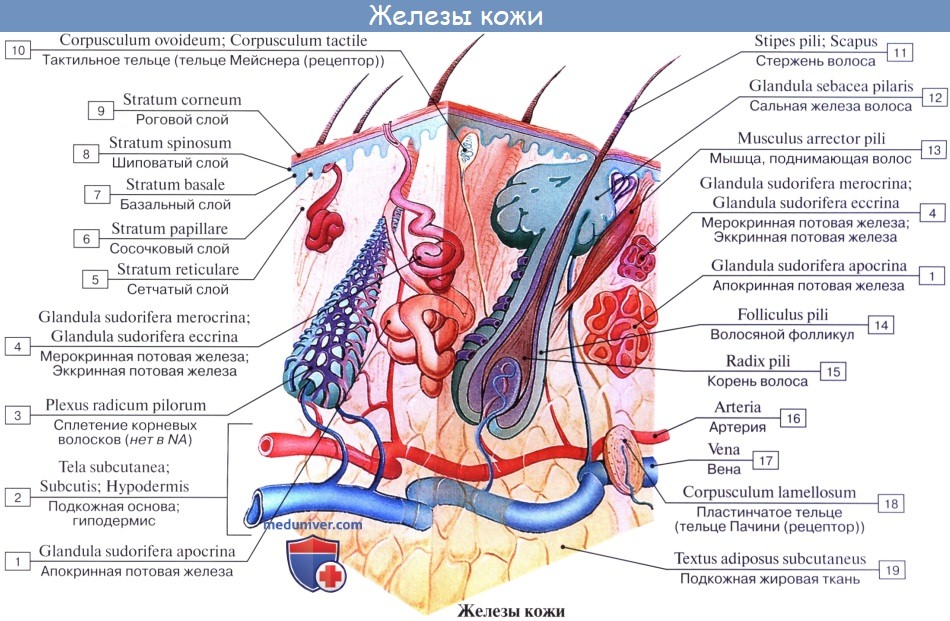

Эта функция осуществляется в результате секреторной деятельности сальных и потовых желез.

Сальные железы вырабатывают кожное сало. В сальных железах секрет находится в жидком или полужидком состоянии. Выделяясь на поверхность кожи и смешиваясь с потом, кожное сало образует водно-липидную мантию. Она защищает кожу, обладает бактерицидной и противогрибковой активностью. Помимо секреторной, сальные железы выполняют и экскреторную функцию С кожным салом выделяются токсичные вещества, образующиеся в кишечнике, многие лекарственные вещества. Количество образующегося кожного сала различно у каждого человека, оно неравномерно на различных участках кожного покрова. Наибольшее количество кожного сала выделяется на коже волосистой части головы, лба, в области щек, носа (до 1000 сальных желез на 1 см2), в центральной части груди, межлопаточной области, верхней части спины и области промежности.

Химический состав пота непостоянен и может меняться в зависимости от количества выпитой жидкости, эмоциональных нагрузок, подвижности, общего состояния организма, температуры окружающей среды, а также от топографии потовых желез. Пот выделяется постоянно и непрерывно. В среднем за сутки выделяется 750-1000 мл пота, в условиях высоких температур -до нескольких литров.

Кожа — иммунный орган.

Здоровая кожа является барьером для большинства микроорганизмов. Защитная функция кожи объясняется не только механическими факторами — роговым слоем, водно-липидной мантией, высокой эластичностью и подкожной жировой клетчаткой. В настоящее время имеются сведения об иммунной активности основных структур кожи, реализующих иммунный ответ. Возможно рассматривать эпидермис как орган, функционально сходный с вилочковой железой. Т-лимфоциты составляют 90% всех лимфоцитов кожи и располагаются преимущественно в эпидермисе и верхних слоях дермы. В-лимфоциты обнаруживаются в средних и глубоких слоях дермы.

Дыхательная и резорбционная функции.

В местах обильного расположения сальных и потовых желез, слабо выраженного рогового слоя резорбционные (всасывающие) свойства кожи усилены: всасываются лекарственные средства, растворимые в жирах, — йод, фенол, пирогаллол, резорцин, салициловая кислота, борная кислота и др. При воспалительных изменениях в коже резорбционные способности повышаются, поэтому необходимо с осторожностью применять лекарственные препараты наружно, не превышая терапевтические концентрации.

Дыхательная функция кожи обеспечивает человеку около 1 % всего газообмена. Но и этот небольшой процент является важным. Если покрыть человека лаком, он быстро начнет задыхаться, работа сердца замедлится, температура понизится, возможна даже смерть — это можно рассматривать как следствие комбинации удушья и нарушения теплообмена. Регулярное соблюдение гигиенических процедур обеспечивает чистоту кожи, а одновременно и «чистоту» дыхания. Кожное дыхание увеличивается при повышении температуры воздуха, увеличении содержания кислорода в воздухе, во время тяжелой мышечной работы и пищеварения.

Терморегуляторная функция.

Значительное влияние на терморегуляцию оказывают состояние крово- и лимфообращения и выделительная способность сальных и потовых желез. Секрет потовых желез, охлаждает кожу путем его испарения для поддержания постоянной температуры тела. Повышение температуры окружающей среды приводит к расширению сосудов кожи, увеличению объема протекающей по ней крови (иногда до 1 л) и усилению теплоотдачи. При снижении внешней температуры сосуды суживаются, теплоотдача резко снижается. Теплообмен кожи при некоторых заболеваниях кожи нарушается. Теплоотдача повышается при вегетодистонических и дисциркуляторных нарушениях.

Обменная функция.

Роль кожи в обмене веществ значительна из-за ее депонирующей способности. Гидрофильность кожи обусловливает задержку внутриклеточной и внеклеточной жидкости и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов. В коже депонируются углеводы, холестерин, йод, бром, аминокислоты, желчные кислоты и шлаки, образующиеся в процессе перекисного окисления липидов. В связи с этим, задолго до общих обменных нарушений, в коже возникают: зуд — при нарушении функции печени, гнойничковая сыпь — при скрытом сахарном диабете. Многие химические вещества, проникшие в роговой слой, остаются в нем надолго.

Рецепторная функция.

Рецепторные функции кожи обеспечиваются множеством разнообразных чувствительных нервных окончаний и сенсорных телец, рассредоточенных по всему кожному покрову неравномерно. Существует тактильная (чувство осязания и давления), болевая и температурная (чувство холода и тепла) кожная чувствительность. Кожа непрерывно реагирует на разнообразные раздражения, поступающие из окружающей среды, из ЦНС и внутренних органов. Кожа является как бы экраном, на котором проецируются функциональные и органические изменения деятельности внутренних органов, ЦНС, эндокринной и иммунной систем. Нередко даже при небольшом расстройстве деятельности организма и его отдельных функций и систем в коже возникают изменения, позволяющие предположить ту или иную патологию.

Соблюдение правил гигиены кожи – это, в первую очередь, способ уберечь свое здоровье от воздействия внешних факторов окружающей среды. Очень многие заболевания проникают в наш организм через кожные покровы, и в наших силах предотвратить большинство из них.

Источник

Кожа как орган чувств основные клеточные элементы обеспечивающие данную функцию

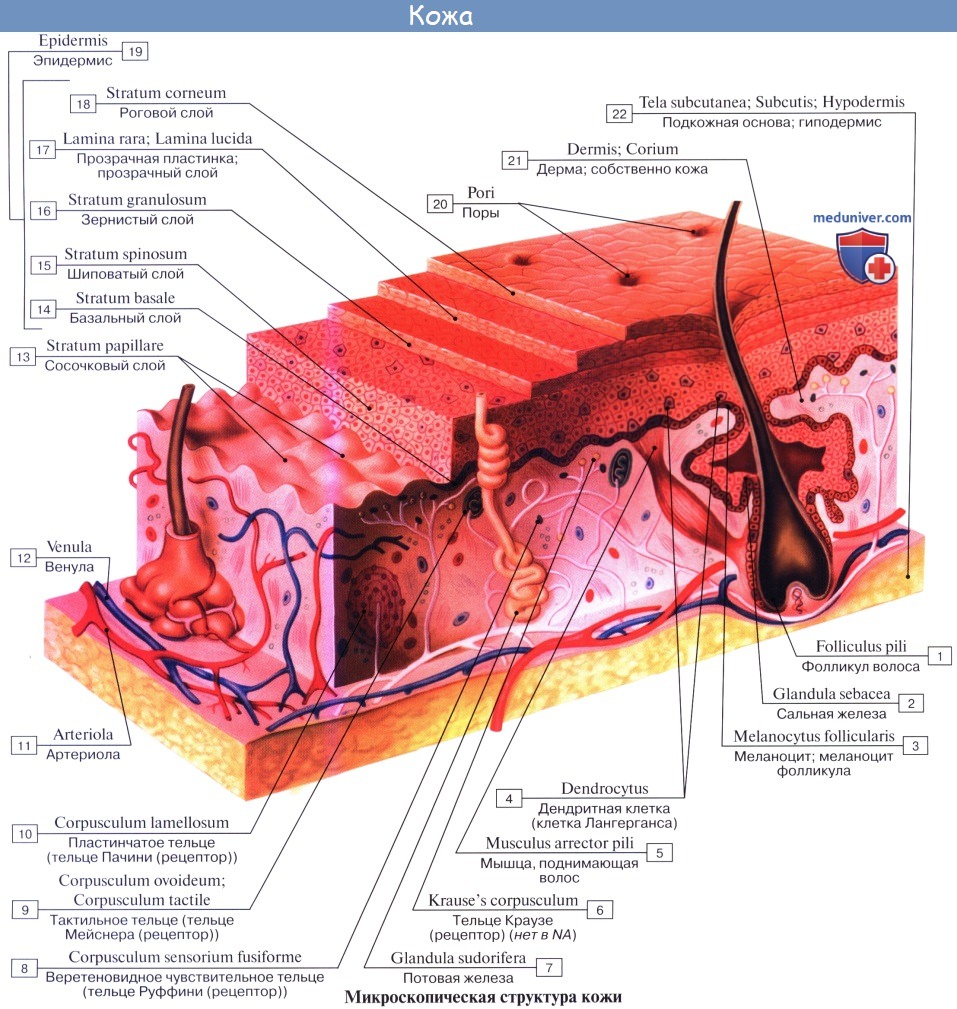

Кожа, cutis, образует общий покров тела, защищающий организм от внешних влияний. Она является важнейшим органом тела, выполняющим ряд существенных функций: теплорегуляцию, выделение секретов (пот и сало), а с ними и вредных веществ, дыхание (обмен газов), депо энергетических запасов. Ей приписывают и инкреторные свойства. Главная функция кожи — это восприятие разнообразных раздражений окружающей природы (прикосновение, давление, температура и вредные раздражения). Таким образом, кожа — это сложный комплекс воспринимающих приборов с огромной поверхностью рецепции, достигающей площади у взрослых около 1,6 м2.

Подробное строение кожи изложено в курсе гистологии, поэтому здесь мы ограничимся лишь кратким обзором макроскопического строения.

Кожный покров человека, как и у всех позвоночных, состоит из двух слоев:

1. Поверхностный слой — эпидермис, epidermis, происходит из эктодермы и представляет плоский многослойный эпителий, наружные слои которого ороговевают и постепенно слущиваются (особенно при некоторых заболеваниях, например при скарлатине, когда наблюдается значительное отторжение кожного эпителия — шелушение). Вследствие давления обуви или рабочих орудий образуются мозоли, представляющие местные утолщения рогового слоя.

Собственно кожа, corium ( dermis, derma ). Подкожную основа, tela subcutanea. Подкожная жировая клетчатка.

2. Глубокий слой — собственно кожа, corium (dermis), развивается из мезодермы и построен из волокнистой соединительной ткани с примесью эластических волокон (от которых зависит эластичность кожи, особенно в молодом возрасте) и неисчерченных мышечных волокон. Последние располагаются или в виде пучков, образуя мышцы — подниматели волос, или собираются в слои (сосок и околососковый кружок молочной железы, кожа полового члена, промежности), образуя (как, например, в мошонке) мышечную оболочку, tunica dartos). На лице corium тесно связан с мимической мускулатурой.

Верхний плотный слой corium вдается в эпидермис в виде сосочков, papillae cutis, внутри которых залегают кровеносные и лимфатические капилляры и концевые нервные тельца. Сосочки выступают на поверхности кожи, образуя гребешки и бороздки кожи. На гребешках, cristae cutis, ограничивающих тонкие бороздки, sulci cutis, открываются отверстия потовых желез, откуда капли пота стекают в бороздки и смачивают всю поверхность кожи. На ладонной стороне кисти и подошвенной — стопы гребешки и бороздки образуют сложный рисунок, имеющий у каждого человека свою особую конфигурацию, что используется в антропологии, а также в судебной медицине для установления личности, если у данного лица были предварительно сделаны отпечатки пальцев — дактилоскопия.

На всей остальной поверхности кожи заметен нежный рисунок треугольных и ромбических полей. В углах треугольников и ромбов выходят стержни волос и открываются сальные железы, а на возвышениях их — потовые железы.

Нижний слой corium переходит в подкожную основу, tela subcutanea, которая состоит из рыхлой соединительной ткани, содержащей скопления жировых клеток (подкожный жировой слой), и покрывает глубже-лежащие органы. Жировая клетчатка играет роль в терморегуляции. Она плохой проводник тепла, поэтому особенно развита у полярных животных. Степень развития подкожного жирового слоя отражает уровень обмена веществ, вследствие чего в течение жизни человек то полнеет, то худеет. Имеет значение и механический фактор: в местах, испытывающих давление при стоянии (подошва) и сидении (ягодицы), подкожный жировой слой развит особенно сильно в виде эластической подстилки.

Цвет кожи. Волосы. Строение волос. Ногти. Строение ногтей.

Цвет кожи зависит главным образом от пигмента (меланина), находящегося в самом глубоком слое эпидермиса. В коже цветных рас пигмента очень много; у негров он откладывается не только внутри и между клетками всего глубокого слоя эпидермиса, но и в клетках верхнего слоя дермы. Между бело-розовой кожей северного европейца и кожей негра существуют бесчисленные цветовые переходы.

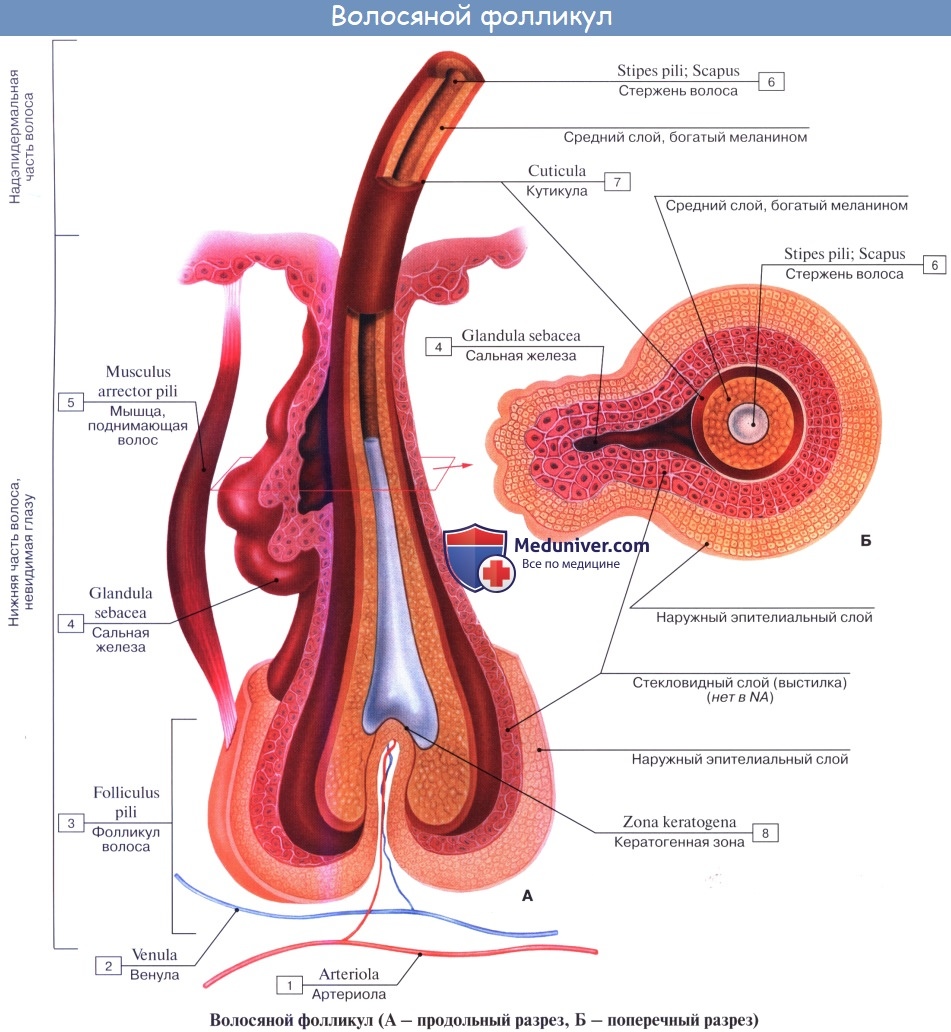

Волосы плохо проводят тепло, чем и объясняется их значительное развитие в виде шерсти у млекопитающих. Человек единственный из всех приматов не имеет сплошного волосяного покрова, отсутствие которого, по-видимому, связано с ношением одежды (искусственный покров).

В волосе, pilus, различают часть, погруженную в кожу, корень, и часть, свободно торчащую над кожей, или стержень. Цвет волос зависит от пигмента, а также от содержания воздуха в волосе. При увеличении количества воздуха в толще волоса и исчезновении пигмента волосы седеют.

Ногти, ungues, подобно волосам, — роговое образование, производное эпидермиса. Когти хищных, копыта копытных животных и ногти приматов представляют гомологичные приспособления на концевых фалангах, устроенных соответственно функции пальцев у этих животных. Пластинка ногтя, являющаяся производным эпидермиса, лежит на соединительнотканном ногтевом ложе, откуда происходит рост ногтя, отчего ногтевое ложе получает название matrix (матка, источник) unguis.

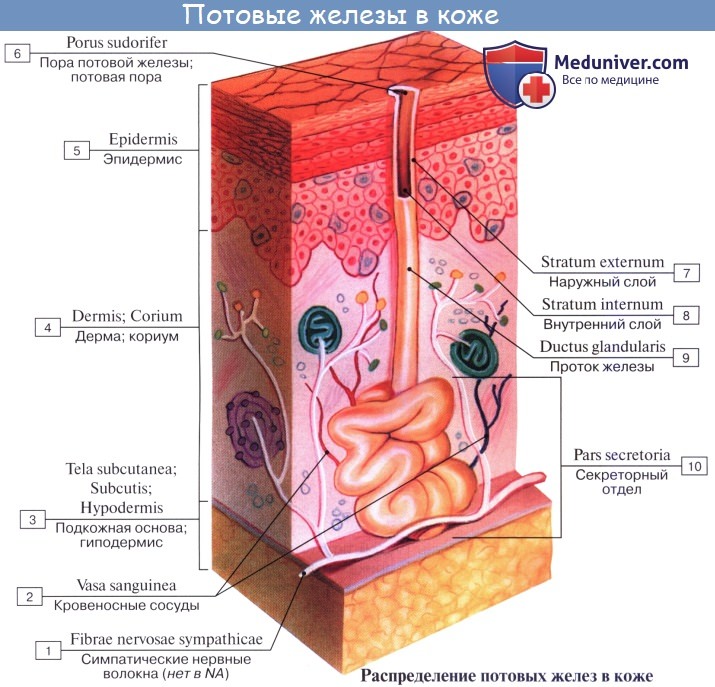

По характеру секрета в коже различают три вида желез: 1) сальные, 2) потовые и 3) молочные (строение первых двух рассматривается в курсе гистологии).

Cосуды и нервы кожи. Кровоснабжение кожи. Иннервация кожи.

Артерии кожи происходят или из глубоких крупных стволов, идущих вблизи кожи, или из мышечных артерий. Значительные сгущения кожных сосудов наблюдаются вблизи органов чувств — вокруг естественных отверстий лица и в коже подушечек пальцев кисти. Лимфатические сосуды кожи см. в статьях по «Лимфатической системе».

Кожа как орган чувств богато снабжена чувствительными нервными окончаниями, связанными с нервными волокнами, идущими в составе кожных ветвей черепных и спинномозговых нервов. (Подробно о рецепторах кожи см. в курсе гистологии.) Кожа наиболее богата рецепторами осязания, которые более всего развиты в коже ладонной поверхности кисти, особенно в коже подушечек пальцев, что связано с функцией руки как органа труда; «. чувство осязания, которым обезьяна едва-едва обладает в самой грубой, зачаточной форме, выработалось только вместе с развитием самой человеческой руки, благодаря труду» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 20, с. 490).

Анатомия кожного анализатора в целом изложена в разделе проводящих путей мозга, а зоны кожной иннервации — в разделе периферической нервной системы. В составе анимальных нервов в кожу приходят симпатические волокна, иннервирующие железы, сосуды и мышцы волос кожи.

Видео лекция гистология кожи, сальной железы, потовой железы, волос

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 9.9.2020

Источник

Орган осязания. Кожа и ее производные.

Кожа выполняет многообразные функции: защитную, терморегуляционную, дыхательную, обменную. Железы кожи вырабатывают пот, кожное сало. С потом у человека в течение суток выделяются около 500 мл воды и растворенные в ней соли, конечные продукты азотистого обмена. Кожа активно участвует в обмене витаминов. Особенно важен синтез витамина D под влиянием ультрафиолетовых лучей. Площадь кожного покрова взрослого человека достигает 1,5—2 м 2 . Эта поверхность является обширным рецепторным полем тактильной, болевой, температурной, кожной чувствительности. Различные воздействия воспринимают расположенные в коже терморецепторы, механорецепторы, ноцирецепторы. Первые воспринимают изменение температуры, вторые — прикосновения к коже, третьи — болевые раздражения. Тела чувствительных нейронов, по дендритам которых распространяются импульсы от таких рецепторов, залегают в спинномозговых узлах и чувствительных узлах черепных нервов.

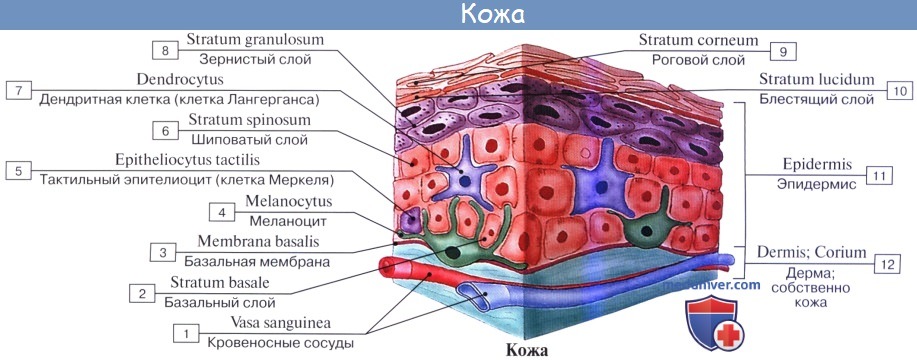

У кожи различают эпидермис и собственно кожу — дерму.

Эпидермис образован многослойным плоским ороговевающим эпителием, толщина которого (0,03—1,5 мм) зависит от области тела. Так, на участках, подвергающихся постоянному механическому давлению (ладони, подошвы), его толщина больше, чем на груди, животе и других частях тела. Среди базальных клеток эпителия имеются пигментные эпителиоциты, богатые зернами пигмента меланина — меланоциты, от количества которого зависит цвет кожи. Меланин защищает кожу от ультрафиолетовых лучей. Расположенные в глубине покровного эпителия клетки базального и шиповатого слоев функционально объединены в ростковый (мальпигиевый) слой. Выше расположен зернистый слой, состоящий из нескольких слоев уплощенных клеток, содержащих крупные зерна кератогиалина. Кератогиалин по мере продвижения клеток в верхние слои превращается в кератин.

Над зернистым слоем лежит блестящий слой, образованный 3—4 слоями плоских клеток, лишенных ядер и хорошо преломляющих свет. Поверхностный слой (роговой) представляет собой множество слоев роговых чешуек, содержащих белок кератин и пузырьки воздуха. Этот слой водонепроницаемый, отличается плотностью, упругостью, что особенно важно — через него не проникают микроорганизмы. Роговые чешуйки постоянно слущиваются и заменяются новыми, которые подходят к поверхности из глубже лежащих слоев клеток. Эти клетки в процессе миграции к поверхности постепенно ороговевают. Полная смена клеток в эпидермисе подошвы человека происходит в течение 10-30 дней.

Дерма, или собственно кожа, толщиной 1—2,5 мм образована соединительной тканью. В ней различают сосочковый и сетчатый слои.

Сосочковый слой находится под эпидермисом. Этот слой состоит из рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани, которая образует сосочки, внедряющиеся в эпидермис. Благодаря наличию сосочков на поверхности кожи видны гребешки, разделенные бороздками кожи. Гребешки, соответствующие возвышениям сосочков дермы, и бороздки между ними формируют на ладонях и стопах, строго индивидуальный сложный рисунок кожной поверхности (папиллярные линии), сохраняющийся в течение всей жизни человека. Строение кожного рельефа широко используется в медицине для идентификации личности в криминалистике. В сосочковом слое имеются миоциты, связанные с волосяными луковицами. При их сокращении возникает «гусиная кожа».

Под сосочковым слоем находится сетчатый слой, который состоит из плотной неоформленной соединительной ткани, содержащей крупные пучки коллагеновых волокон, образующих сеть. На стопе, локтях, концевых фалангах пальцев, подвергающихся постоянному давлению, ячейки сети широкопетлистые. Наряду с коллагеновыми в сетчатом слое имеется сеть эластических и небольшое количество ретикулярных волокон. В сетчатом слое залегают корни волос, потовые и сальные железы.

Пучки коллагеновых волокон сетчатого слоя переходят в подкожную клетчатку, содержащую жировую ткань. Этот слой играет важную роль в терморегуляции и является жировым депо организма.

Расположенные на разной глубине в коже нервные окончания воспринимают прикосновения, температурное чувство, чувство боли. Каждое воздействие воспринимается специальными рецепторами, отличающимися друг от друга своими формой и строением. Распределены рецепторы неравномерно, их много в коже кончиков пальцев рук, ладоней, подошв, губ, наружных половых органов. Намного меньше рецепторов в коже спины. Значение кожной чувствительности в жизни человека очень велико.

Прикосновение и давление (тактильную чувствительность) воспринимают расположенные в коже примерно 500 000 рецепторов. Это механорецепторы, к которым принадлежат и свободные нервные окончания, проникающие в эпидермис и воспринимающие давление, и несвободные окончания (инкапсулированные — имеющие капсулу). К несвободным чувствительным нервным окончаниям относятся расположенные в собственно коже крупные пластинчатые тельца (Фаттера-Паччини), осязательные тельца (Мейснера).

Чувства осязания и давления позволяют не только узнавать предметы, но и определять их форму, размеры, характер материала, из которого эти предметы сделаны.

Температурное чувство (чувство холода и теплоты) воспринимается разными рецепторами. Одни из них возбуждаются действием холода на нервные тельца (колбы Краузе), другие — действием тепла на луковицеобразные тельца (Руффини). Холодовые рецепторы, проникающие между клетками эпидермиса, расположены более поверхностно, чем тепловые. Холодовых рецепторов намного больше (около 250 000), чем тепловых (около 39 000).

Чувство боли воспринимается специальными свободными нервными окончаниями – ноцирецепторами. Число болевых рецепторов в коже человека очень велико, примерно 100—200 на 1 см 2 кожной поверхности. Общее число таких рецепторов достигает 2—4 млн. Место восприятия боли человек определяет довольно точно. Нередко чувство боли ощущается не только в поврежденном органе, но и в других частях тела, например в определенных участках кожи. Такие боли называют отраженными, иррадиирующими. Например, при спазме венечных артерий сердца, при ишемической болезни сердца, боли определяются не только в сердце (за грудиной), но и в области левой лопатки, в руке.

Болевые или температурные импульсы передаются на чувствительные ядра задних рогов спинного мозга, из него — в двигательные ядра передних рогов. Соответствующие двигательные импульсы по аксонам двигательных нейронов передних рогов поступают к мышцам. Одновременно чувствительные импульсы от кожных рецепторов через чувствительные ядра задних рогов спинного мозга или черепных нервов по проводящим путям через таламус направляются к корковому концу анализатора общей чувствительности, к нейронам постцентральной извилины. В коре полушарий большого мозга, в постцентральной извилине, происходит высший анализ, сознательное восприятие всех тех чувств (тактильных, температурных болевых), которые воспринимаются соответствующими кожными рецепторами. Для осознанных действий, в ответ на поступившие в постцентральную извилину нервные импульсы из этой извилины по ассоциативным волокнам передаются в эффекторные (двигательные, секреторные) центры коры большого мозга, в предцентральную извилину или в другие, подкорковые центры.

Кровоснабжение кожи характеризуется наличием двух артериальных и венозных сплетений — глубокого и поверхностного (подсосочкового), соединенными друг с другом анастомозами. Глубокая кожная сеть, располагающаяся на границе собственно кожи и подкожной жировой основы, питает дерму кожи, потовые железы, жировые дольки, волосы. От подсосочковой артериальной сети отходят капилляры к сосочкам кожи, сальным железам и корням волос. Венозная кровь оттекает в вены, образующие поверхностное подсосочковое, а затем глубокое подсосочковое венозное сплетение, располагающееся на границе дермы и подкожной жировой клетчатки. Из этого сплетения венозная кровь оттекает в глубокое дермальное венозное сплетение, а затем в подкожное венозное сплетение.

Иннервация кожи обеспечивается эфферентными и афферентными нервными волокнами, образующими субэпидермальное и дермальное сплетения. Афферентные волокна связаны с инкапсулированными нервными окончаниями (пластинчатые тельца, концевые колбы, осязательные тельца и др.), лежащими в дерме и являющимися механорецепторами, а также со свободными окончаниями в эпидермисе и дерме (иоцицепторы и терморецепторы). Нервные окончания в коже распределены неравномерно. Их особенно много в коже лица, ладоней и пальцев кисти, наружных половых органов. Эфферентные волокна иннервируют гладкомышечную ткань кровеносных сосудов, мышцы, поднимающие волосы, а также потовые железы.

Источник