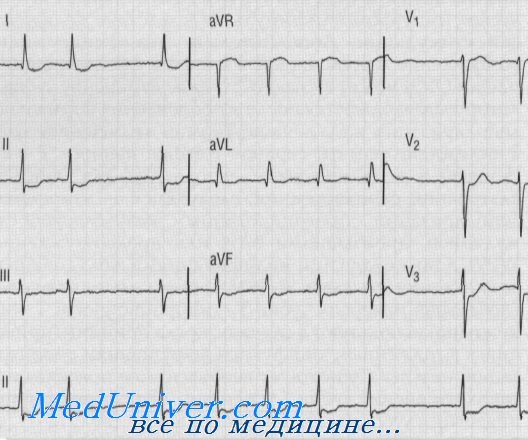

Корытообразная депрессия сегмента st при дигиталисной интоксикации

Многие лекарственные препараты могут оказывать влияние на ЭКГ, часто в виде неснецифических изменений ST-T. При использовании некоторых лекарственных средств могут возникать более серьезные изменения, такие как атриовентрикулярные и внутрижелудочковые нарушения проводимости.

Влияние дигиталиса проявляется характерным сегментом ST-T (в России такой ST-T называют «корытообразным») и укороченным интервалом QT, которые коррелируют с уменьшением длительности ПД желудочков. Связанные с дигиталисом изменения ST-T могут быть во время стресс-тестирования усилены увеличенной ЧСС и приводить к ложноположительпым результатам.

Влияние дигиталиса может проявиться при терапевтических и токсических дозах. Термин «дигиталисная интоксикация» применим главным образом при возникновении соматических признаков (например, тошноты, анорексии) или нарушений проводимости и аритмий, вызванных передозировкой или повышенной чувствительностью.

Насыщение и проявления на ЭКГ токсического эффекта других кардиоактивных препаратов можно частично спрогнозировать по их воздействию на ионные каналы. Инактивация натриевых каналов препаратами класса 1 (например, хинидином, прокаина-мидом, дизопирамидом, флекаинидом) может приводить к удлинению комплекса QKS. Препараты класса 1А и 3 (например, амиодарон, дофетилид, ибутилид, соталол) могут стать причиной синдрома приобретенного удлиненного QT(U).

Психотропные препараты (например, трициклические антидепрессанты, фенотиазин), обладающие свойствами, подобными свойствам препаратов класса 1А, также могут вызвать удлинение QRS и QT(U). Токсический эффект может проявляться асистолией или тахикардией torsades de pointes. Сдвиг вектора 40-й мсек QRS во фронтальной плоскости вправо также может служить полезным дополнительным показателем не редозировки триниклическими антидепрессантами.

Влияние кальция на ЭКГ

Дополнительно к уже рассмотренным ЭКГ-критериям структурных изменений и функциональных состояний сердца оказывают свое влияние и многочисленные системные метаболические нарушения, в т.ч. расстройства электролитного обмена, нарушение кислотно-щелочного равновесия и системная гипотермия. Гиперкальциемия и гипокальциемия изменяют главным образом длительность ПД.

Повышенная концентрация внеклеточного кальция укорачивает длительность потенциалов действия желудочков, сокращая фазу 2. Гипокальциемия, наоборот, удлиняет фазу 2 ПД.

Эти клеточные изменения коррелируют с укорочением и удлинением интервала QT (за счет сегмента ST) при гиперкальциемии и гипокальциемии соответственно. Тяжелая гиперкальциемия (например, концентрация в сыворотке Са2+ > 15 мг/дл) также может быть связана с уменьшением амплитуды зубца Г, с зазубренностью зубца Т или инверсией.

Гиперкальциемия иногда образует высокий «взлетающий» сегмент ST в отведениях V1 и V2 и можем симулировать острую ишемию.

Источник

Корытообразная депрессия сегмента st при дигиталисной интоксикации

Миокардитические процессы. Очаговые миокардиты не отличаются по электрокардиографической картине от очагов миомаляции. Их всегда нужно учитывать при дифференциальной диагностике.

Они очень часто наблюдаются при ревматизме, а также при инфекционных заболеваниях, например при ангине. Если при этих заболеваниях появляются отрицательные зубцы T, то вместо очагового миокардита очень часто диагностируют коронариит.

При перикардите вначале наблюдается подъем сегмента S — T во всех отведениях вследствие плащевидного миокардитического процесса (в субэпикардиальных слоях миокарда) и обусловленной им гипоксемии.

Позже в связи с наступающим некрозом появляются также во всех отведениях отрицательные зубцы Т.

Опущение сегмента S — Т и уплощение зубца Т находят также при нарушениях обмена веществ, не связанных с гипоксемией. Извращение зубца Т встречается реже. Это происходит потому, что негипоксемические нарушения обмена веществ диффузны, т. е. при этом нет очагов, из которых исходят измененные по продолжительности токи действия, как правило, обусловливающие отрицательный зубец Т. Этот вид повреждения миокарда находят при всех состояниях, которые могут сопровождаться удлинением продолжительности Q — T, т. е. при нарушениях баланса электролитов, инфекциях, интоксикациях (например, хинином), гормональных нарушениях (особенно при тиреотоксикозе и микседеме), при нарушениях углеводного обмена и функции печени и т. д. Нарушения обмена веществ в миокарде, сопровождающиеся изменениями конечной части желудочкового комплекса, возможны также при диспротеинемиях (миокардоз в более узком понимании, Wuhrmann).

Помимо четырех важнейших факторов, обусловливающих повреждение миокарда (коронарная недостаточность, инфаркт миокарда, миокардит и негипоксемическое нарушение обмена)» следует учитывать еще другие причины, ведущие к изменениям ЭКГ, которые могут быть истолкованы (иногда ошибочно) как «повреждение миокарда».

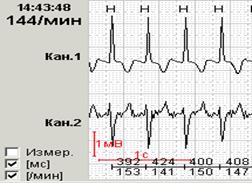

ЭКГ при применении дигиталиса часто совершенно не отличается от кривых при коронарной недостаточности. Она характеризуется гирляндоподобным опущением или пo вышением сегмента S — T в сторону, противоположную начальной части желудочкового комплекса, зубцы Т уплощены. Однако ярко выраженный отрицательный зубец Т никогда не бывает обусловлен дигиталисом, так как интервал Q — Т под влиянием дигиталиса укорачивается. Изменения усиливаются после физической нагрузки, что затрудняет дифференцирование от гипоксемических состояний. Подобную электрокардиографическую картину вызывают все препараты наперстянки. После строфантина они выражены значительно меньше. Удлинение интервала Р — Q наступает, как правило, только при более сильном действии дигиталиса.

Выраженная тахикардия почти всегда сопровождается снижением сегмента S — Т. Поэтому сравнивать различные кривые допустимо лишь при приблизительно одинаковой частоте.

Изменения ЭКГ в течение дня, обусловленные, по-видимому, изменением тонуса вегетативной нервной системы, могут выражаться самое большее в незначительном снижении сегмента S — T и уплощении зубца Т. При этом никогда не бывает извращения зубца T. Указанную причину изменений можно предполагать лишь в том случае, если установлена их обратимость в серии ЭКГ.

ЭКГ при повышении тонуса симпатической системы обнаруживает снижение сегмента S — Т и уплощение зубца T, которые особенно заметны во II и III отведениях. Эти изменения наиболее выражены в положении стоя и, как правило, уменьшаются после физической нагрузки. Значительная разница между кривыми, записанными в положениях лежа и стоя, имеет сама по себе диагностическое значение.

После применения симпатиколитических веществ, например 0,5 мг гинергена подкожно, возникшее опущение сегмента S — Т исчезает через 1/2—1 час. Однако этот тест не патогномоничен, так как при этом могут исчезнуть и изменения, обусловленные коронарной недостаточностью (Scherf).

Источник

Возможности холтеровского мониторирования в выявлении ишемии миокарда.

Аксельрод А.С., заведующая отделением функциональной диагностики

Клиники кардиологии ММА им. И.М. Сеченова

На сегодняшний день скрининговым методом выявления ишемии миокарда по-прежнему является нагрузочный ЭКГ-тест. Тем не менее, можно встретить противоречивые публикации о возможностях холтеровского мониторирования в диагностике ИБС, при этом большинство авторов указывает на невысокую (от 10 до 50%) чувствительность этого метода. Поэтому обсуждение места холтеровского мониторирования в алгоритме верификации ИБС представляется актуальнойтемой практической кардиологии.

Преимущества и недостатки холтеровского мониторирования по сравнению с нагрузочным тестированием.

В публикациях,о которых говорилось выше,большинство авторов использует двух- и трехканальные суточные регистраторы ЭКГ. Разумеется,чувствительность метода будет гораздо выше при использовании двенадцатиканального регистратора, хотя, конечно, ни один из холтеровских регистраторов не сможет заменить нагрузочный тест в качестве скринингового метода.

У этих двух методов исследования есть общее: динамика ЭКГ во времени. Во всем остальном они принципиально различаются. При этом у холтеровского мониторирования по сравнению с нагрузочным тестированием имеются три принципиальных недостатка:

- во время холтеровского мониторирования пациент сам выбирает нагрузочный режим, поэтому часто не достигается субмаксимальная ЧСС;

- нагрузка не носит непрерывно-нарастающего характера;

- нагрузочный режим не поддается немедленному контролю врача (возможен только ретроспективный анализ).

Тем не менее, у холтеровского мониторирования имеется ряд преимуществ в выявлении ишемии миокарда как по сравнению со стандартной ЭКГ покоя, так и по сравнению с нагрузочными тестами. К таким преимуществам относятся:

- возможность естественного моделирования (собирая анамнез, можно смоделировать практически любую типичную для пациента ситуацию,которая провоцирует ишемический приступ);

- возможность установления четкой причинно-следственной связи приступа и условий его возникновения (по дневнику сопоставляется активность пациента с временем начала и окончания эпизода ишемии);

- выявление немой ишемии миокарда, особенно в ночные часы;

- оценка эффективности антиангинальной терапии в зависимости от времени суток и возможность более четкой терапевтической коррекции с учетом других изменений (например, нарушений ритма и проводимости сердца).

Ишемией миокарда является ситуация недостаточности кровоснабжения миокарда с двумя различными исходами: последующим восстановлением обмена веществ в кардиомиоцитах (возникает нарушение процесса реполяризации и регистрируется динамика зубца Т) или прогрессирующим развитием повреждения мышечных волокон (проявляется определенными формами смещения сегмента ST выше или ниже изолинии). При дальнейшем ухудшении кровоснабжения сердца происходит необратимое повреждение большего количества миокардиоцитов, развитие воспаления и некроза. При этом отмечается выраженная динамика ST сегмента и изменение комплекса QRS.

Во время холтеровского мониторирования можно отчетливо увидеть первые два исхода коронарной недостаточности, о которых и пойдет разговор в этой лекции.

Варианты ишемической и неишемической динамики ST-T.

Не всякая динамика ST-T (конечной части желудочкового комплекса) должна расцениваться как ишемическая. Существуют наиболее типичные варианты ишемических изменений зубца Т и сегмента ST в мониторных отведениях, а также стереотипные состояния состояния, с которыми приходится дифференцировать эпизоды ишемии миокарда.

Динамика зубца Т

При ишемии миокарда в зависимости от зоны поражения (субэндокардиальная или субэпикардиальная) регистрируются различные зубцы Т: высокий заостренный, уплощенный или инвертированный (отрицательный).

Ведущее значение в диагностике ишемии имеет не фоновый характер этих изменений, а их динамика за все время регистрации. При этом самым сложным обстоятельством является то, что все три описанные формы зубца Т могут быть позиционными. Особенно часто такая динамика зубца Т регистрируется в ночное время. В сомнительных случаях имеет смысл сделать тестовые регистрации в разных положениях тела: стоя, лежа на правом и левом боку, лежа на спине, лежа на животе.

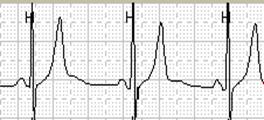

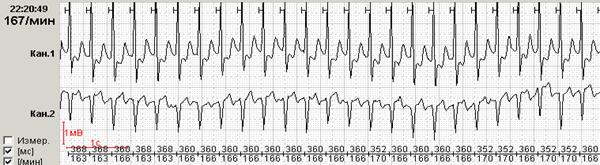

В отрыве от клинической картины, изменения зубца Т при регистрации ЭКГ покоя не специфичны для ишемической болезни сердца. Так, например, высокий заостренный зубец Т (рис.1)следует дифференцировать с синдромом ранней реполяризации желудочков, гиперкалиемией, провлениями алкогольной кардиомиопатии, ваготонией.

Рис. 1. Пациент К., 54 лет: на момент проведения холтеровского мониторирования уровень K+ в крови составил 5.35 мэкв/л (в норме до 4.7 мэкв/л).

При выявлении отрицательных или сглаженных Т зубцов необходимо дифференцировать ишемию миокарда с другими ситуациями, например:

- вариантами нормальной ЭКГ у детей и подростков;

- «спортивное сердце» (изменения ЭКГ на фоне интенсивных физических нагрузок в настоящее время или в прошлом);

- гипервентиляцией;

- проявлениями перикардита, миокардита (отрицательные Т зубцы в большинстве или во всех отведениях);

- аритмогенной дисплазией правого желудочка (чаще регистрируется отрицательный Т зубец в отведениях V1-V2);

- нарушением мозгового кровообращения (глубокие отрицательные зубцы Т с широким основанием);

- интоксикацией окисью углерода;

- типокалиемией.

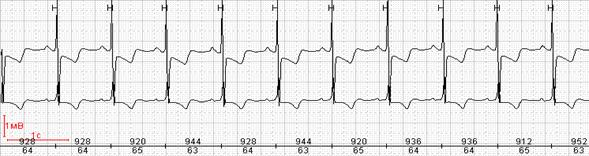

Именно соответствие по времени инверсии зубца Т типичному болевому приступу по дневнику (давящая боль в области сердца) делает наиболее вероятным ишемический характер инверсии зубца Т (рис.2).

Рис.2.Больной Г., 63 лет: появление инверсии зубца Т при подъеме по лестнице (соответствует пометке в дневнике «давящая боль в груди»).

| А — ЭКГ в покое (чтение книги) | Б — ЭКГ при подъеме по лестнице |

|  |

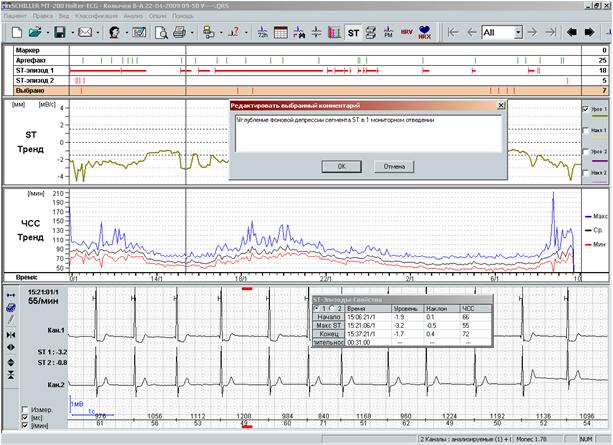

Динамика сегмента ST

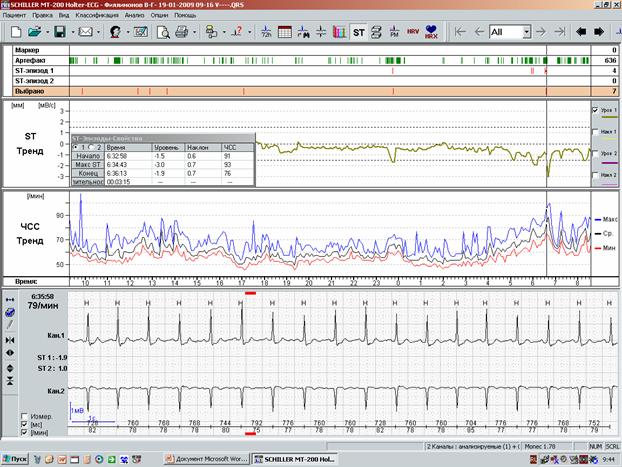

При проведении автоматического анализа данных суточного мониторирования ЭКГ формируется кривая временной дисперсии сегмента ST по отношению к изолинии. Эта кривая называется трендом ST. При этом идеальным для врача является возможность расположения рядом тренда STс таблицей абсолютных значений динамики, тренда ЧСС и соответствующего фрагмента ЭКГ. Выбирая фрагмент тренда, подозрительный на ишемическую депрессию сегмента ST, врач «блуждает» курсором по тренду и сопоставляет различные фрагменты ЭКГ между собой. Необходимо обязательно просмотреть все эпизоды элевации и депрессии сегмента ST не менее 1 мм (мы, со своей стороны, настоятельно советуем проверять все фрагменты тренда, близкие по абсолютному значению к 1 мм). Именно такой вариант работы программного обеспечения является, без сомнения, наиболее удобным для работы (рис.3).

Рис.3. Рабочее окно программы: тренд ST с таблицей абсолютных значений, тренд ЧСС и соответствующий курсору фрагмента ЭКГ.

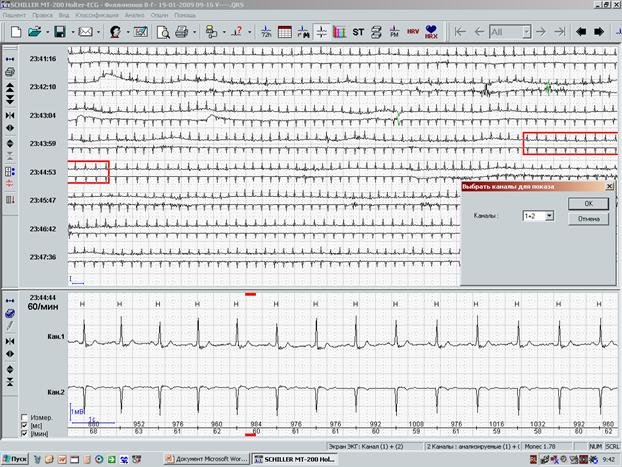

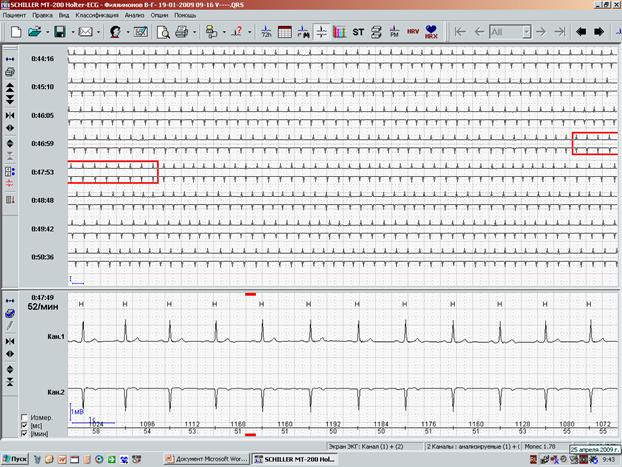

Все «подозрительные» фрагменты в обязательном порядке сопоставляются с записями дневника пациента в графе «Самочувствие», а также выводятся в окне «Обзор ЭКГ» (рис.4). Именно анализ полной регистрации ЭКГ дает возможность увидеть начало и окончание ишемических изменений. При этом программное обеспечение обязательно должно давать возможность выведения на экран любого из каналов или всех (по Вашему желанию) каналов, в которых производилось мониторирование.

Рис.4. Окно «обзор ЭКГ» — выведение подозрительного на ишемическую динамику фрагмента ЭКГ.

Диагностически значимой и наиболее специфичной является устойчивая горизонтальная (рис.5А) или косонисходящая (рис.5Б) депрессия сегмента ST в пределах одного и того же отведения.

Рис.5. Наиболее специфичная динамика сегмента ST: А-устойчивая горизонтальная депрессия, Б-косонисходящая депрессия.

Быстрая косовосходящая депрессии сегмента ST на фоне синусовой тахикардии также не является высокоспецифичной и носит физиологичный характер. Медленная косовосходящая и неустойчивая горизонтальная депрессия сегмента ST в сочетании с типичной клиникой является крайне подозрительной на ишемию миокарда (рис.6).

Рис.6. Медленная косовосходящая и неустойчивая горизонтальная депрессия сегмента ST.

При этом особенно важным является сравнение характера сегмента ST в покое и при нагрузке в течение суток: именно динамика сегмента от изолинии является наиболее показательной. Поэтому в распечатке значимых фрагментов ЭКГ в итоговом заключении свое место обязательно должен найти фрагмент, где сегмент ST находится на изолинии (рис.7).

Рис. 7. Тот же пациент: фрагмент регистрации в ночное время (сегмента ST находится на изолинии).

Нередко у одного и того же пациента можно увидеть разные морфологические варианты депрессии сегмента ST в течение суток, при этом клинические проявления ишемии могут быть абсолютно одинаковыми или отсутствовать.

Стоит также помнить, что при наличии во время мониторирования фоновой депрессии специфичность динамики сегмента ST снижается.

Сложность анализа всегда создают артефакты, «наводка» и «дрейф» изолинии при естественных движениях пациента. При этом снижение качества записи выявляется при наибольшей физической активности больного, т.е. как раз в то время, когда наиболее вероятна регистрация ишемических эпизодов.

Большое внимание при использовании холтеровского мониторирования уделяется диагностике немой (безболевой) ишемии миокарда, а также эпизодов ночной стенокардии. Именно жалобы пациента на боли в области сердца (дискомфорт, чувство нехватки воздуха) в ночные часы являются показанием к проведению суточного мониторирования ЭКГ с целью исключения ишемии миокарда. Необходимо помнить, что, имея возможность анализировать ЭКГ лишь в 2-3 отведениях (большинство регистраторов), практически не представляется возможным определять топику выявленных изменений.Поэтому для этих категорий пациентов предпочтительным будет использование двенадцатиканальных суточных регистраторов ЭКГ, особенно в тех случаях, когда речь идет о необходимости проведения коронароангиографии в ближайшие сроки. Именно в такой ситуации холтеровское мониторирование позволяет высказаться в пользу экстренной коронароангиографии без проведения нагрузочного теста.

При работе с программным обеспечением большое значение имеет возможность выбора вольтажа ЭКГ-сигнала. На рисунке 8 представлен один и тот же фрагмент регистрации с разным вольтажом, что создает разные впечатления при просмотре.

Рис. 8. Выбор вольтажа и абсолютное значение депрессии сегмента ST в одном и том же фрагменте холтеровской регистрации: А-максимальный вольтаж, Б-минимальный вольтаж.

| А |  | Б |  |

Так же как и при анализе стандартной ЭКГ покоя, анализ ишемических изменений значительно затрудняется при блокаде внутрижелудочковой проводимости, выраженной гипертрофии миокарда и т.п.

Кроме того, хотелось бы также напомнить о достаточно частых случаях ложноположительной диагностики ИБС у пациентов с тяжелой анемией, а также у женщин на фоне приема эстрогенов или в пременопаузе с фоновой депрессией сегмента ST. С такими пациентами нередко сталкивается каждый практикующий врач. Выявление динамики сегмента ST у таких больных требует обязательного полного дообследования (проведение нагрузочного тредмил-теста или велоэргометрии, перфузионной сцинтиграфии миокарда, стресс-эхокардиографии).

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть место холтеровского мониторирования в алгоритме диагностики ИБС. Этот метод, конечно, не является скрининговым методом диагностики ИБС. Тем не менее, ценность суточной регистрации ЭКГ в выявлении ишемии миокарда неоспорима у некоторых категорий больных. Именно холтеровское мониторирование является методом выбора для тех пациентов, которым противопоказан нагрузочный тест (первые трое суток после обширного инфаркта миокарда для исключения ранней постинфарктной стенокардии) или для больных, где требуются особые условия воспроизведения коронарной недостаточности (ночная немая ишемия миокарда,вазоспастическая стенокардия). Нередко именно использование этого метода позволяет выработать правильную стратегию дальнейшего ведения тяжелых пациентов.

Источник