- Научная электронная библиотека

- Тема занятия №5. Эмоциональные психические процессы. Эмоции чувства

- Содержательная часть

- Основные теории эмоций. Периферическая теория эмоций Джеймса-Ланге

- Таламическая теория эмоций Кенона-Барда

- Лимбическая теория эмоций

- Информационная теория П.В. Симонова

- Классификация эмоциональных процессов — Физиологические и поведенческие компоненты эмоций

- Физиологические и поведенческие компоненты эмоций

- Классификация когнитивных психических процессов

- Анализ типов психических процессов

- Эмоции как внутренний язык

Научная электронная библиотека

Тема занятия №5. Эмоциональные психические процессы. Эмоции чувства

Место проведения: аудитория

Продолжительность: 2часа

Цели занятия:

- Определение и общая характеристика эмоций.

- Изучение основных свойств и функции эмоций.

- Изучение патологий эмоциональной сферы.

Студент должен знать:

- Определение понятия «эмоция»

- Классификации эмоций

- Функции эмоций

- Проявления эмоциональных свойств

- Патологию эмоциональной сферы.

Студент должен уметь:

- Классифицировать эмоциональные состояния.

- Владеть способами снижения эмоциональной напряженности.

- Классифицировать индивидуально-психологические особенности проявлений эмоций и чувств.

Темы проектов, рефератов:

- Эмоции и их роль в жизни человека.

- Изучение эмоциональных отношений больных к своему заболеванию.

- Индивидуально-психологические особенности проявлений эмоций и чувств.

- Патология эмоциональной сферы.

- Развитие эмоций в онтогенезе.

Рекомендуемая литература:

Основная литература

- Сидоров, А.В. Парняков. Б.Д. Клиническая психология. — 2008.

- Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. — Ташкент, 1976.

- Зейгарник Б.В. Патопсихология. — М., 1976.

- Петренко Л.В. Нарушение высших форм памяти. — М., 1976.

- Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. — М., 1990.

- Лакосина Н.Р., Ушаков Г.К. Учебное пособие по медицинской психологии. — Л., 1976.

- Медицинская психология: новейший справочник практического психолога / сост. С.Л. Соловьева. — М.: 2006.

- Лакосина Н.Д.Клиническая психология. Учеб. для студентов медицинских вузов. — М.: МЕД пресс-информ, 2003.

- Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. — 2002.

- Рубинштейн С.Л Основы обшей психологии: в 2т. — Т.1. — М., 1989.

Дополнительная литература:

1. Современная психология: справочное руководство. — М.: ИНФРА-М, 1999.

2. Психология. Учебник для гуманитарных вузов / Под общей ред. В.Н.Дружини-на. — СПб.: Питер, 2001.

3. Психология: Учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. Кн.1. общие основы психологии. — 3-е издание. — М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 1997.

4. Вилюнас В.К. психология эмоциональных состояний. — М.: Изд-во МГУ, 1976.

5. Изард К.Е. Психология эмоций. — СПб.: Питер, 1999.

6. Психология эмоций. Тексты / Под ред. В. Вилюнаса. — М.: Изд-во МГУ, 1984.

Исходный уровень контроля знаний:

1. Что изучает наука психология?

2. Что является предметом и объектом психологии?

3. Основные формы психических явлений.

4. Какие вы знаете психические процессы и состояния личности?

5. Назовите, какие вы знаете органы чувств?

Основные вопросы темы:

1. Характеристика эмоций

2. Основные теории эмоций.

3. Функции эмоций.

4. Основные компоненты эмоций

5. Классификация эмоций

6. Эмоциональные феномены

7. Снятие эмоционального напряжения

8. Патология эмоциональной сферы

Итоговый контроль уровня знаний:

1. Дайте основную характеристику эмоций.

2. Какие вы знаете основные теории эмоций.

3. Чем обусловлено возникновение эмоций в периферической теории Джеймса-Ланге?

4. В чем заключается различия в теориях эмоций Джеймса-Ланге и Кеннона-Барда?

5. Какие вы знаете функции эмоций?

6. В чем состоит регулирующая функция эмоций?

7. Перечислите основные компоненты эмоций.

8. Что относится к внутренним проявлениям эмоций.

9. Авторы классификаций эмоций.

10. О каких трех основных переменных идет речь в классификации, разработанной Симоновым?

11. В чем разница эмоционального состояния и эмоциональной реакции?

13. Какие проявления эмоциональных свойств вам знакомы?

14. Дайте определение понятию «эмпатия»? Какова ее роль в деятельности медицинского работника?

15. Какие способы снятия эмоционального напряжения вам знакомы?

Содержательная часть

Эмоции и чувства — процесс отражения субъективного отношения человека к объектам и явлениям окружающего мира, другим людям и самому себе в форме непосредственного переживания. Эмоции выражают состояние субъекта и его отношение к объекту. Эмоции отличаются от познавательных психических процессов и имеют определенные отличительные признаки.

Во-первых, они характеризуются полярностью, то есть обладают положительным или отрицательным знаком: веселье — грусть, радость — печаль; счастье — горе и т.д. В сложных человеческих чувствах эти полюсы часто выступают как противоречивое единство (любовь к человеку сочетается с тоской и беспокойством за него).

Второй отличительной характеристикой эмоций является их энергетическая насыщенность. Именно в связи с эмоциями Фрейд ввел в психологию понятие энергии. Энергетика эмоций проявляется в противоположностях напряжения и разрядки. Различают эмоции:

— стенические, характеризующиеся повышением активности (восторг, гнев);

— астенические, — сопровождающиеся понижением активности (грусть, печаль).

Еще одной важнейшей характеристикой эмоций является их интегральность, целостность: в эмоциональном переживании участвуют все психофизиологические системы человека и его личность, они моментально охватывают весь организм и придают переживаниям человека определенную окраску. Поэтому индикаторами эмоционального состояния могут служить психофизиологические изменения: сдвиги частоты пульса, дыхания, температуры тела, кожно-гальваническая реакция и пр. (Например, английские психофизиологи регистрировали изменения КГР у испытуемых в процессе воспоминания ими воздушных налетов на Лондон).

Наконец, необходимо отметить еще одну особенность эмоций — неотделимость их от других психических процессов. Эмоции взаимосвязаны с психической жизнью, они сопровождают все психические процессы. В ощущениях они выступают как эмоциональный тон ощущений (приятное — неприятное), в мышлении — как интеллектуальные чувства (вдохновение, интерес и пр.).

Эмоции не являются познавательным процессом в собственном смысле этого слова, так как не отражают свойства и характеристики внешней среды, в них отражается субъективная значимость объекта для человека.

Основные теории эмоций. Периферическая теория эмоций Джеймса-Ланге

Согласно этой теории, эмоциональные состояния являются вторичным явлением — осознанием приходящих в мозг сигналов об изменениях в мышцах, сосудах и внутренних органах в момент реализации поведенческого акта, вызванного эмоциогенным раздражителем. Американец В. Джеймс (18884) и не зависимо от него датчанин Г.Ланге (1885) сформулировали теорию, согласно которой возникновение эмоций обусловлено внешними воздействиями, приводящими физиологическим сдвигам в организме. Ощущение этих собственных ощущений в организме и переживаются человеком как эмоция. Джеймс подчеркивал, что телесное возбуждение следует непосредственно за восприятием вызвавшего его факта, и осознания нами этого возбуждения, в то время как оно совершается и есть эмоция. Суть своей теории Джеймс выразил известным парадоксом: «Мы чувствуем печаль, потому что плачем; мы боимся, потому что дрожим». В рамках этой теории физиолого-телесные периферические изменения которые обычно рассматривались как следствие эмоций, стали их причиной. Теория Джеймса Ланге сыграла важную роль в развитии теории эмоций, обозначив связь между тремя событиями: внешним раздражителем, поведенческим актом и эмоциональным переживанием. Наиболее уязвимым местом теории остается сведение эмоций лишь к осознанию ощущений, возникающих в результате периферических реакций.

Таламическая теория эмоций Кенона-Барда

Одна из первых центральных эмоций — таламическая теория эмоций была создана в 1929 году. Физиолог У. Кенон пришел к выводу, что в теории Джеймса — Ланге ошибочно само исходное положение, согласно которому каждой эмоции соответствует свой собственный набор физиологических изменений. Его исследования показали, что одни и те же физиологические реакции могут сопровождать разные по модальности эмоции. У. Кенон пришел к выводу о том, что телесные изменения при эмоциях биологически целесообразны и являются средством до достижения цели — они готовят организм к борьбе или бегству. Согласно таламической теории (сигналы активизации вегетативных функций возникают в одном и то же центре мозга — таламусе) психологическое переживание и физиологические реакции возникают одновременно. Согласно этой теории центральной структурой эмоционального процесса является таламус, а сам процесс относится к разделу безусловных рефлексов. Таким образом, таламус рассматривается как резервуар эмоционального напряжения который при известных условиях разряжается мощными импульсами направляющимися преимущественно к коре и вызывающими эмоции злобы, страха и т.д.

Лимбическая теория эмоций

Наиболее существенный теоретический вклад в создание лимбической теории принадлежит Пейпецу (1937 г.). В соответствии с его взглядами структурно и функционально связанные между собой гипоталамус, передние таламические ядра, поясная извилина, и гиппокамп составляют замкнутый круг, по которому циркулируют эмоциональные процессы.

Информационная теория П.В. Симонова

П.В. Симонов полагает, что «потребность выступает как побудительная сила любого поступка, в том числе действий обыденных, автоматизированных, осуществляемых на эмоционально нейтральном фоне. Таким образом, мы не имеем никаких оснований рассматривать эмоцию в качестве прямого и обязательного следствия возникновения потребности». [В своих работах П.В. Симонов ставит себе задачу «сосредоточить внимание на тех фактах, которые показывают, что потребность, влечение (мотивация), возбуждение нервного аппарата эмоций и, наконец, действие представляют тесно связанные, но самостоятельные звенья адаптивного поведения, имеющие относительно самостоятельное анатомическое представительство в мозге».] Таким образом, он считает, что за развитие мотиваций и эмоций отвечают различные анатомические структуры нервной системы. Согласно теории П.В. Симонова, в организме человека объективно существуют определенные потребности, которые не зависят от сознания. Мотивация есть результат осознания этой потребности, которое приводит к формированию цели активности. При этом активность может быть двоякого рода: по приближению желаемого события и по устранению нежелаемого.

Таблица 1

Классификация эмоций человека в зависимости от соотношения величины потребности и информационной характеристики среды (по Симонову)

Дистанционное взаимодействие

Овладение, обладание

Источник

Классификация эмоциональных процессов — Физиологические и поведенческие компоненты эмоций

Эмоция (от лат. emoveo — потрясаю, возбуждаю) — эмоциональный процесс средней продолжительности, который отражает субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям.

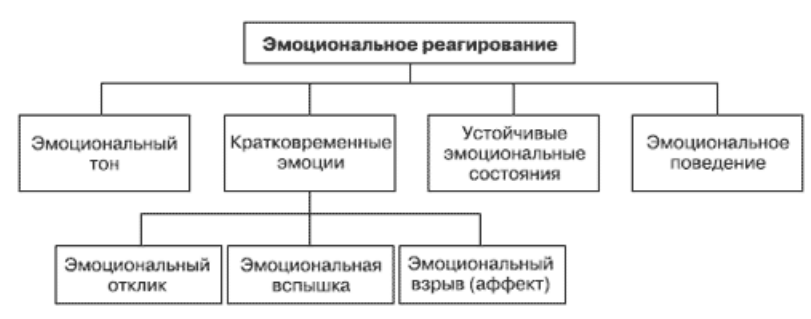

Существует несколько классификаций эмоциональных процессов в соответствии с различными критериями.

- в зависимости от знака эмоции делятся на: положительные, отрицательные и амбивалентные эмоции (например, радость, удовольствие, волнение и т.д.).

- в соответствии с модальностью (качеством) эмоций выделять основные типы отчетливых эмоциональных процессов и состояний, играющих различную роль в регуляции деятельности и общения человека.

C. Э. Изард выделил следующие эмоции, которые являются «фундаментальными»:

- Удовольствие — положительное эмоциональное состояние, связанное с возможностью полного удовлетворения текущей потребности;

- Удивление — эмоциональная реакция, не имеющая четкого положительного или отрицательного знака, на внезапно возникшие обстоятельства;

- Страдание — негативное эмоциональное состояние, связанное с полученной информацией о невозможности удовлетворения насущных жизненных потребностей

- Гнев — негативное эмоциональное состояние, вызванное внезапным возникновением серьезного препятствия на пути удовлетворения исключительно важной потребности

- Аверсия — негативное эмоциональное состояние, вызванное объектами (предметами, людьми, обстоятельствами и т.д.)

- Презрение — негативное эмоциональное состояние, возникающее в межличностных отношениях и вызванное несовпадением жизненных позиций;

- Страх — негативное эмоциональное состояние, возникающее, когда субъект получает информацию о реальной или воображаемой опасности;

- Стыд — негативное эмоциональное состояние, которое выражается в осознании несоответствия своих мыслей, действий и внешнего вида не только ожиданиям окружающих.

3.По силе и стабильности эмоции делятся на две группы: ситуативные и стабильные, и в каждой группе выделяются эмоциональные состояния разной интенсивности (силы).

Тон эмоций — простейшая форма эмоций, сопровождающая определенные жизненные воздействия (например, вкус, температура и т.д.).

Аффект (от лат. affectus — душевное волнение) — сложное и относительно кратковременное эмоциональное состояние, связанное с сильным изменением, важным для отдельных жизненных обстоятельств.

Стресс — эмоциональное состояние, вызванное неожиданной и напряженной ситуацией.

Фрустрация (от лат. frustration — «обман», «расстройство», «разрушение планов») — состояние человека, вызванное объективно непреодолимыми трудностями, возникающими на пути к достижению цели.

Стойкие эмоции:

Настроение — это не конкретная эмоция, чувство, а общий тон, эмоциональный фон, в который перетекают все эмоциональные переживания человека.

Чувства являются высшей формой эмоциональных состояний и отражают отношение человека к объекту его устойчивых потребностей.

Страсть — это сильная, стабильная, всеобъемлющая эмоция, которая доминирует над другими мотивами и переживаниями.

Эмоции выполняют следующие функции:

1) Оценочная функция: эмоции сигнализируют о некоторых значимых событиях, происходящих в окружающем человека мире.

2) Мотивирующая функция: эмоции субъективно отражают потребности и мотивы, они могут быть побудителями к действиям.

3) Дезорганизующая функция: в некоторых случаях эмоции могут нарушать или дезорганизовывать поведение (возбуждение, аффект).

4) Укрепляющая функция. Эмоции могут усиливать те формы поведения, которые ведут к удовлетворению существующих потребностей.

5) Функция предвосхищения. Эмоции могут предвидеть результаты действия до его совершения.

6)Эвристическая функция.В творческом мышлении эмоциональное предвосхищение решения проблемы, указание пути решения (сокращение времени решения за счет сокращения возможных решений).

7) Экстренное решение ситуации.Эмоции могут навязать человеку стереотипное поведение при определенных условиях.

8)Экспрессивная функция: эмоциональные переживания сопровождаются «выразительными движениями».

Физиологические и поведенческие компоненты эмоций

Эмоциональный процесс, эмоция (от лат. emoveo — потрясение, волнение), сленг. Аффект — это психофизиологический процесс, который мотивирует и регулирует деятельность (поведение, восприятие, мышление), отражает субъективное значение объектов и ситуаций и представлен в сознании в виде переживаний. Среди эмоциональных процессов выделяют аффекты, эмоции, чувства и настроения.

Разные исследователи по-разному понимают эмоциональные процессы и по-разному их классифицируют. Существуют теории (например, двухфакторная теория эмоций С. Шехтера), которые даже предполагают существование только одной эмоции, которая может вызывать различные переживания в зависимости от разных факторов.

Изучая эмоциональные процессы, многие западные исследователи обращают внимание на них в целом и фокусируются на общих закономерностях и природе явления. Такие исследователи обычно используют термин «эмоция» для обозначения любого эмоционального процесса, а задача классификации выходит за рамки их работы.

В отечественной психологии широко распространена практика разделения эмоциональных процессов на аффекты, эмоции и чувства в соответствии с их психологическими характеристиками и закономерностями протекания. Часто настроения также выделяют в отдельный класс. Это дает основание для следующей классификации:

Аффекты — кратковременные и интенсивные эмоциональные процессы, сопровождающиеся ярко выраженными двигательными проявлениями и изменениями в работе внутренних органов. Например: испуг.

Эмоции — более продолжительные и менее интенсивные, чем аффекты, эмоциональные процессы, отражающие субъективное значение ситуаций, но не конкретных объектов как таковых. Например, беспокойство.

Эмоции — более длительные и менее интенсивные эмоциональные процессы, чем аффекты, отражающие субъективное значение конкретных объектов как таковых. Например: Ненависть.

Настроения — достаточно продолжительные эмоциональные процессы низкой интенсивности.

По разным причинам многие исследователи пытаются выделить так называемые базовые эмоции — те элементарные эмоциональные процессы, которые составляют все многообразие эмоциональной жизни человека. Разные исследователи предлагают различные списки этих эмоций, но единого и общепризнанного пока не существует.

Эмоции, выполняя функцию оценки, непосредственно оценивают в опыте и выражают значение объектов и ситуаций для достижения целей и удовлетворения потребностей субъекта. Эмоции — это язык, сигнальная система, с помощью которой субъект постигает смысл происходящего.

Эмоции выполняют функцию мотивации, а мотивация к действию возникает в результате оценки происходящего. В зависимости от знака оценки (положительный или отрицательный) действие может быть направлено либо на приобретение, выполнение требуемого, необходимого, либо на прекращение неудачного действия, либо на выбор другого.

Переживание эмоций — это психический процесс, который имеет свою динамику, является текущим и изменчивым.

Эмоции имеют следующие функции: рефлексивно-оценочная; переключающая; регулирующая; коммуникативная; подкрепляющая; компенсаторная (заместительная); мотивационная; дезорганизующая; «аварийная» функция разрешения ситуаций; предвосхищающая; эвристическая; функция синтеза основы образа, целостности отражения; функция активации и мобилизации организма; экспрессивная.

Возникновение эмоций берет свое начало в изменениях, происходящих во внешнем мире. Эти изменения приводят к повышению или снижению жизненной активности, к возбуждению одних потребностей и угасанию других, к изменению процессов, происходящих в организме человека. Физиологические процессы, характерные для переживания чувств, связаны как со сложными безусловными, так и с условными.

Классификация когнитивных психических процессов

Основания для классификации различных познавательных психических процессов и внимания, которыми являются: Свойства стимула и модальности — в классификации ощущений; преобладающая роль анализатора и форма существования материи — в классификации восприятий; субъект, материал запоминания, активность субъекта, длительность процесса, ведущий анализатор — в классификации особенностей памяти; ведущий анализатор, степень обобщенности образа и содержания деятельности — в классификации представлений степень осознанности и активности субъекта, временная направленность деятельности, тип возникновения образов, вид деятельности, специфика психической деятельности — в классификации воображения; Предмет, материал деятельности, тип связи с практикой, тип связей и отражаемых отношений, содержание работы — в классификации особенностей мышления; активность субъекта в организации внимания, направленность внимания на внешний и внутренний мир человека, объект внимания, ведущий анализатор — в классификации особенностей.

Сравнение возможных классификаций психических процессов показывает, что единого подхода к этой проблеме не существует. На всех уровнях психического отражения представлен только один критерий — ведущий анализатор. Остальные критерии служат основой для классификации только одного или двух — трех процессов. Поэтому необходимо выбрать наиболее существенные, значимые основания для классификаций, которые в то же время являются наиболее общими и представлены на всех уровнях рассмотрения (фактическом или потенциальном).

В результате были включены следующие критерии классификации познавательных процессов и внимания: ведущий анализатор, предмет отражения, форма существования материи, активность субъекта, направление отражения в пространстве и времени, длительность процесса, характер деятельности (содержание работы), характер связи с практикой.

Рассмотрим каждый из выделенных критериев классификации в отношении отдельных психических процессов. Как уже говорилось выше, показатель модальности является наиболее представленным, однако список основных типов психических процессов, которые также выделяются по этому параметру, далеко не полон.

Работа зрительной системы является наиболее изученной на всех уровнях познания. Этот факт можно частично объяснить объективными причинами. Доминирование зрительной системы обусловлено не только «собственным информационным материалом и превосходством оптических сигналов» над другими видами сигналов, но и тем, что «она играет роль внутреннего канала связи между всеми анализаторными системами (аналогично кинестетическому анализатору) и является органом преобразователем сигналов». В настоящее время установлено, что зрительная система функционирует на трех уровнях: сенсорном (ощущения), перцептивном (восприятие) и апперцептивном (представления). Исследования «визуального» мышления доказали правомерность этого определения и для уровня мыслительных процессов.

Анализ типов психических процессов

Изучая роль различных анализаторов в процессе познания, Б.Г. Ананьев обнаружил, что «такое сочетание присутствует и в слуховой системе, которая, однако, функционирует на последнем уровне (аиерцепции) в специализированных формах речевых и музыкальных представлений и не обладает способностью преобразовывать сигнал». Однако слуховая система изучена гораздо меньше, чем зрительная.

Роль других анализаторов в процессах психического отражения еще недостаточно изучена, утверждение об интермодальности высших (по ощущениям) познавательных процессов не отрицает необходимости исследования роли и специфики представленности каждой модальности на разных уровнях познания.

Эта позиция поставила перед нами задачу дополнить картину специфики психических процессов по параметру их модальности, полученную в результате анализа литературы. Учитывая, что в памяти хранятся не только результаты восприятия окружающей действительности, но и результаты ощущений, к видам памяти мы отнесли кинестетическую, тактильную, болевую, температурную, статико-кинетическую, органическую и вибрационную память. Поскольку представление и воображение — это процессы, в которых воссоздаются и перерабатываются целостные образы, выделенные в них типы, на наш взгляд, должны быть схожи с типами восприятия, поэтому они включали зрительные, слуховые, тактильные, обонятельные, вкусовые и кинестетические представления и воображения. К специфике мышления добавился слуховой тип мышления, который изучался в основном в форме музыкального мышления.

Анализ типов психических процессов по критерию «объект отражения» показал, что этот критерий «перекрывается» практически для всех уровней познания. Поэтому мы ограничились следующими преобразованиями: Репрезентация и воображение были разделены на актуальное, моторное и эмоциональное воображение в соответствии с особенностями присутствующих образов; понятийное воображение было исключено из видов воображения, поскольку оно является лишь постулируемой, но совершенно неизученной характеристикой воображения; объект отражения для восприятия и ощущения был определен в соответствии с особенностями предметов и явлений внешнего, материального мира и особенностями человека как носителя субъективного.

Особое место занимает критерий «форма существования материи», который предложен для классификации восприятия и практически не используется для классификации других видов психических процессов, хотя известно, что основным материалом, дающим информацию о свойствах действительности, являются результаты ощущений и восприятий, которые в свою очередь служат источником функционирования процессов памяти, мышления, воображения. Отсюда можно сделать вполне естественный вывод, что практически все индивидуальные режимы восприятия могут иметь соответствующие аналоги для других когнитивных процессов. В то же время тесная и неразрывная связь всех психических процессов и единство психики как системы порождают обратную связь между различными уровнями познания.

Как верно заметил Б.Г. Ананьев, ориентация человека в пространстве и структура пространственного восприятия выражают общие особенности психического развития. Не случайно в последнее время многие авторы уделяют большое внимание изучению свойств пространственного представления, воображения и мышления, основным материалом которых являются пространственные образы, непосредственно связанные с особым видом восприятия — восприятием пространства. Однако пространственная память, без которой невозможно функционирование как пространственного воображения, так и пространственного мышления, еще практически не изучена.

Другая сторона когнитивных процессов, связанных с такой категорией, как «время», которая до сих пор также изучалась в основном на уровне восприятия, разработана еще меньше.

Эмоции как внутренний язык

Эмоции действуют как внутренний язык, система сигналов, с помощью которых субъект постигает смысл происходящего. Особенность эмоций заключается в том, что они непосредственно отражают связь между мотивами и соответствующим этим мотивам осуществлением действий. В человеческой деятельности эмоции выполняют функцию оценки ее хода и результатов. Они организуют деятельность, стимулируют ее и направляют.

В критических условиях, когда субъект не в состоянии найти быстрый и разумный выход из опасной ситуации, возникает особый вид эмоционального процесса — аффект. Одно из основных его проявлений заключается в том, что оно «навязывает субъекту стереотипные действия и представляет собой определенный эволюционно закрепленный способ «экстренного разрешения» ситуаций»: Полет, оцепенение, агрессия.

Эмоции характеризуют человеческие потребности и объекты, на которые они направлены. В ходе эволюции эмоциональные чувства и состояния были биологически закреплены для того, чтобы поддерживать жизненный процесс в оптимальных пределах. Их значение для организма заключается в предостережении от разрушительной природы любых факторов. Таким образом, эмоции являются одним из основных механизмов регуляции функционального состояния организма и деятельности человека.

Эмоции играют важную роль в жизни человека. Они сопровождают нас на протяжении всей жизни. С помощью эмоций мы можем выражать свои чувства и отношение к другим людям. Эмоции также играют важную роль в нормализации отношений между людьми.

Понимание эмоций другого человека важно в процессе общения между людьми, как в повседневной жизни, так и в межличностных профессиях. Кроме того, визуальное отслеживание эмоционального состояния человека во время его профессиональной деятельности позволяет своевременно принять меры по регулированию его состояния, что снижает количество травм на производстве и повышает производительность труда.

Благодаря эмоциям мы лучше понимаем друг друга, можем без использования языка судить о состоянии друг друга и лучше настраиваться на совместную деятельность и общение. Например, примечательно, что люди, принадлежащие к разным культурам, могут по-разному воспринимать и оценивать выражения человеческого лица, идентифицировать такие эмоциональные состояния, как радость, гнев, печаль, страх, отвращение, удивление. Это особенно актуально для тех народов, которые никогда не общались друг с другом.

Если говорить о классификации эмоциональных состояний, то можно отметить, что неоднократно предпринимались попытки присвоить общие атрибуты всем эмоциональным состояниям. Одна из таких попыток была предпринята В. Вундтом. Согласно Вундту, вся система эмоций может быть определена как множество трех измерений, каждое из которых имеет два противоположных направления, которые являются взаимоисключающими. Эта система характеризуется знаком эмоции, степенью возбуждения и напряжения, но такой подход уже не соответствует информации, собираемой в исследованиях эмоций. Например, в системе координат, предложенной В. Вундт, не существует такого свойства, как длительность эмоциональной реакции.

Любая эмоция как эмоциональное переживание обязательно включает в себя простые чувства: удовольствие — неудовольствие, возбуждение — успокоение. Соответственно, эмоции можно разделить на четыре группы: приятные эмоции — возбуждающие и успокаивающие, неприятные эмоции — возбуждающие и успокаивающие.

На странице курсовые работы по психологии вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Психология».

Читайте дополнительные лекции:

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Источник