Психологическая энциклопедия

Когнитивные теории эмоций (cognitive theories of emotion)

Когнитивные теории эмоций (cognitive theories of emotion)

Теории эмоций пытаются объяснить, как вызывается эмоция, какие она производит физиолог. изменения и чем одна эмоция отличается от др. Ответ на первый вопрос отличает когнитивные теории от др. теорий эмоций.

Теоретики всех направлений обычно сходятся в том, что гнев, страх или обе эти эмоции вызываются (возбуждаются) в тех случаях, когда ситуация интерпретируется как раздражающая и/ или опасная. Многие твердо убеждены, что такое возбуждение программируется в НС на протяжении эволюционной предыстории и служит целям выживания вида. По мнению когнитивных психологов, любая эмоция возбуждается получением информ. о чем-то и оцениванием этого. Не вызывает сомнений, что нек-рые оценки оказываются запрограммированными: младенцам нравится все сладкое, что они пробуют на вкус в первый раз. Однако более старшие дети и взрослые оценивают все, с чем они сталкиваются, не только в отношении влияния на их телесное благополучие, но и в плане воздействия на них как на личностей. Ребенок приходит в ярость, когда его дразнят сверстники, а юноша — когда приятели подтрунивают над ним в присутствии девушки. Если эмоции зависят от оценок, то должно быть столько же различных эмоций, сколько оценок. Эмоции можно классифицировать, но они не обязательно должны быть производными друг от друга.

Неудивительно, что когнитивные теории имеют длинную историю. В III в. до н. э. Аристотель в своем трактате «О душе» высказал предположение, что люди и животные способны давать чувственные оценки (благодаря тому, что он называл vis estimativa) вещей как хороших или плохих для них и что эти оценки вызывают эмоцию, удовольствие или неудовольствие. Фома Аквинский в своих «Комментариях на Аристотеля» следовал Аристотелю в этом объяснении возбуждения эмоций.

Декарт утверждал, что все эмоции вызываются непосредственно побуждением к действию «животных духов», или возбуждением врожденных рефлекторных актов, сопровождаемых необходимыми для выживания физиолог. изменениями, — это мнение разделял и Дарвин. Позднее У. Джемс и К. Ланге изменили опирающееся на здравый смысл представление, будто эмоция порождает телесные изменения, на прямо противоположное, утверждая, что телесные изменения — прямой рез-т восприятия возбуждающего объекта, а ощущение нами этих изменений и есть эмоция.

Теория эмоций Джемса — Ланге была безоговорочно принята и вскоре привела к фатальному снижению интереса академических психологов к анализу эмоций.

Между тем заявить, что нек-рые ситуации вызывают врожденные паттерны реакций, вовсе не значит решить проблему. Страх или ярость могут вызывать бегство или нападение, но они все же остаются зависящими от осознания того, что что-то представляет собой угрозу или вызывает раздражение, а это уже оценка, пусть и рудиментарная.

М. Б. Арнольд ввела понятие оценки (appraisal) в академическую психологию. Она определяла эмоцию как «испытываемую склонность к взаимодействию со всем, что интуитивно оценивается как хорошее, или к уклонению от всего, что интуитивно оценивается как плохое для меня здесь и сейчас», к-рая «сопровождается паттерном физиолог. изменений, организованных для специфического акта приближения или удаления». Арнольд различала неск. базовых эмоций как простых реакций на оценку базовых ситуаций: симпатия (любовь), антипатия, желание, отвращение, радость, печаль, бесстрашие, страх, гнев, надежда и отчаяние.

В своей книге «Эмоции и личность» (Emotion and personality) Арнольд показала, что эмоции зависят не только от интуитивной оценки чего-либо как «хорошего или плохого для меня», но тж от спонтанной оценки возможных реакций как подходящих или неподходящих. Что-то угрожающее мне может рассматриваться как нечто, чего трудно избежать, и поэтому вызывать страх, или оно может оцениваться как нечто, что можно предупредить соотв. решительными действиями и победить в ходе дерзкого нападения. Арнольд подчеркивает, что такая интуитивная спонтанная оценка подкрепляется продуманным ценностным суждением по крайней мере у старших детей и взрослых, так же как сенсорное знание дополняется концептуальным знанием. Поскольку мы используем интуитивные и рефлексивные оценки одновременно, даже наши интуитивные суждения, порождающие эмоции, могут подвергаться влиянию воспитания. Т. к. человек един, каждое рефлексивное ценностное суждение будет сопровождаться интуитивной оценкой. Ценностные суждения редко оказываются беспристрастными и объективными: то, что ценится, так или иначе привлекает. Следовательно, эмоции могут подвергаться социализации, влиянию соц. аттитюдов и обычаев.

Как и др. теоретики, стоящие на позициях когнитивизма, Арнольд признает важность физиолог. изменений, к-рые сопровождают эмоцию. Когда эти изменения ощущаются, они, в свою очередь, тоже оцениваются и могут либо усиливать, либо изменять первоначальную эмоцию. Когда чел., испытывающий страх, оценивает учащение пульса как показатель нарушения работы сердца, над его первоначальным чувством страха берет верх чувство страха перед болезнью. По определению, сердечное заболевание ослабляет тело. Отсюда страх, вызванный учащением пульса, диктует оценку того, что, будучи больным, чел. не сможет справиться с данной ситуацией, к-рая еще более усиливает первоначальное чувство страха.

Важные исслед. в области эмоций были проведены Р. Лазарусом и его сотрудниками. Эти ученые сделали оценку краеугольным камнем своей теории эмоции. Лазарус считает, что каждая эмоция основывается на специфическом виде когнитивной оценки, сопровождаемой моторно-поведенческими и физиолог. изменениями. Он различает первичную оценку, вторичную оценку и переоценку. Вторичная оценка — это оценка субъектом своего отношения к конкретному окружению, и потому она ведет к измененной эмоциональной реакции. Переоценка может происходить как простое оценивание значения этого изменившегося отношения к окружению, или она может представлять собой психол. попытку совладать со стрессом. Такая переоценка не обязательно опирается на фактографическую информ. — она может быть попыткой посмотреть на ситуацию с более благоприятной т. зр. Говоря словами Лазаруса, она может быть «защитной переоценкой». Переоценка может тж представлять собой попытку совладания, когда прямое действие невозможно.

Лазарус и др. пришли к выводу, что оценкой ситуации и, следовательно, эмоциональной реакцией испытуемого можно манипулировать в ходе эксперимента. Перед демонстрацией эксперим. группе фильма с жестокими натуралистическими сценами обрезания они зачитывали в одной группе отрывок, в к-ром говорилось о болезненности этой процедуры, в др. группе говорили о том, что снятые в фильме мальчики стремились пройти этот обряд инициации и испытывали чувство гордости от того, что выдержали его. Наконец, третьей группе они давали «интеллектуализированную» информ., в к-рой подчеркивалось антропологическое значение данного ритуала. Наиболее сильное эмоциональное воздействие этот фильм оказал на первую группу, тогда как на эмоции двух др. групп он не оказал существенного влияния.

В то время как влияние когниции на оценку надежно документировано, обосновать необходимость различения между интуитивной и рефлексивной оценкой гораздо труднее. В своей статье «Чувства и мышление: предпочтения не требуют умозаключений» (Feeling and thinking: Preferences need no inferences) P. Б. Зайонц указал на то, что представление о первичности чувств утратило свое значение со времен Вундта. В когн. психол. оно было заменено схемой обработки информ., согласно к-рой аффективная реакция возникает только после соотв. обработки поступающих сигналов. Поэтому осн. работы по когнитивным процессам оставили в стороне аффект или переживание и сконцентрировались исключительно на обработке информ. «Однако, — говорит Зайонц, — аффект. является осн. валютой, имеющей хождение в челов. общении». Следовательно, «чтобы вызвать аффект, об объектах необходимо знать очень мало, фактически иметь минимум информ». При воспоминании, как и при восприятии, аффективная реакция воспроизводится первой. Как замечает Зайонц, из того, что аффект может служить признаком завершения когнитивной активности (в прослушивании шутки, напр.), не следует с необходимостью, что когнитивная активность яв-ся обязательным компонентом аффекта.

Согласно Зайонцу, между аффектом и когницией существует разъединение. Суждения о сходстве и суждения о предпочтении имеют различные измерения (dimensions). В начале XX в. Т. Накашима сообщал в своей работе «Вклад в изучение аффективных процессов» (Contribution to the study of affective processes), что суждения о приятности и неприятности не зависят от сенсорных характеристик и потому не могут опосредоваться ими. Эстетические суждения и предпочтения всех видов не опираются на когнитивный анализ. Эксперим. исслед. показали, что суждения о симпатии и антипатии осуществляются и вспоминаются с большей уверенностью, тогда как суждения о том, что данное стимульное слово яв-ся новым или уже предъявлялось, выносятся с заметной неуверенностью. Отсюда Зайонц делает вывод, что перцептивный процесс, начинающийся с сенсорного опыта, сначала вызывает неосознаваемую аффективную реакцию и затем переходит в распознавание знакомых признаков (тж неосознаваемое), прежде чем начинается их рефлексивная когнитивная обработка.

Т. о., Зайонц указал на слабое место в броне когн. психол. Мышление и рефлексивное суждение, по-видимому, зависят от аффекта в той же степени, как и от сенсорного опыта. Поскольку аффект является осознанным переживанием притяжения/отталкивания, к-рое не генерируется ценностным суждением, он должен вызываться спонтанной (неосознанной) оценкой объектов как хороших или плохих и оценкой реакций как подходящих или неподходящих. Эмоции, к-рые обычно сопровождаются рефлексивными суждениями, могут сами оцениваться как подходящие или неподходящие и изменяться путем др. корректирующих впечатлений, но редко путем рефлексии или убеждения.

См. также Когнитивная сложность, Выученная беспомощность, Нарушения мышления, Бессознательные умозаключения

Источник

Когнитивистские теории эмоций

Эти теории появились как следствие развития когнитивной психологии и отражают точку зрения, согласно которой основным механизмом появления эмоций являются когнитивные процессы. При этом независимо от предлагаемых разными авторами теорий все они сводятся к двум постулатам. Во‑первых, эмоции вызывают не внешние события сами по себе, а отношение к ним, приписывание того или иного субъективного значения этих событий для личного благополучия/неблагополучия своего или близких. Поэтому на одно и то же событие разные люди отвечают разными эмоциями. Эмоция – это реакция на значение данного события, ситуации (Фрийда[17]). Разные значения вызывают разные эмоции. Во‑вторых, даваемые человеком оценки относительны.

Когнитивно‑физиологическая теория эмоций С. Шехтера.Эта теория разработана С. Шехтером (Schachter, 1964) с коллегами в рамках когнитивистских теорий эмоций. Было выявлено, что висцеральные реакции, обусловливающие увеличение активации организма, хотя и являются необходимым условием для возникновения эмоционального состояния, но недостаточны, так как определяют лишь интенсивность эмоционального реагирования, но не его знак и модальность. В соответствии с этой теорией какое‑то событие или ситуация вызывают возбуждение, и у человека возникает необходимость оценить его содержание, т. е. ситуацию, которая вызвала это возбуждение. По представлениям Шехтера, на возникновение эмоций, наряду с воспринимаемыми стимулами и порождаемыми ими физиологическими изменениями в организме, оказывают влияние прошлый опыт человека и оценка им наличной ситуации с точки зрения имеющихся в данный момент потребностей и интересов. Таким образом, висцеральная реакция вызывает эмоцию не прямо, а опосредованно.

В пользу этой точки зрения говорит то, что возникновение эмоций может обусловливаться словесными инструкциями и эмоциогенной информацией, предназначенной для изменения оценки возникшей ситуации (т. е. при использовании феномена приписывания).

Так, в одном эксперименте людям давали в качестве «лекарства» физиологически нейтральный раствор, причем в одном случае им говорили, что данное «лекарство» будет вызывать у них эйфорию, а в другом – состояние гнева. И действительно, после принятия «лекарства» через отведенный инструкцией временной промежуток у испытуемых появились ожидаемые эмоциональные переживания.

В пользу когнитивных теорий эмоций говорит и тот факт, что висцеральные реакции, вызванные введением адреналина, зависели от ситуации эксперимента и характера инструкций: в одном случае они вызывали реакцию гнева, в другом – страха, в третьем – радости и т. д. (Шехтер, Зингер[18]).

Показательны и эксперименты с ложной обратной связью. Эмоциональное отношение испытуемых к воспринимаемым объектам определялось в таком опыте не реальными висцеральными изменениями, а оценкой ложной информации о висцеральных изменениях, якобы возникающих при восприятии некоторых объектов (Вейлинс[19]).

Было также показано, что характер и интенсивность эмоциональных переживаний человека в значительной степени зависят от того, как сопереживают этому человеку другие находящиеся рядом люди. Причем этот эффект зависит от того, как сопереживающий относится к тому человеку, которому сопереживает.

По мнению Шехтера, эмоциональные состояния – это результат взаимодействия двух компонентов: активации (arousal) и заключения человека о причинах его возбуждения на основе анализа ситуации, в которой появилась эмоция.

Однако проверка гипотезы Шехтера во многих случаях не подтверждала ее. Например, приписывание причины эмоционального состояния нейтральному фактору не во всех случаях приводило к снижению интенсивности переживания. Отрицательные результаты в этих экспериментах были получены на субъектах с высокой личностной тревожностью, а также на находящихся в состоянии стресса. Данный метод не сработал и в клинике, что объясняют сильной концентрацией внимания больных на истинных причинах их болезней. Х. Левенталь и А. Томаркен (Leventhal, Tomarken, 1986) показали, что феномен приписывания возникает только в новых условиях и при среднем уровне негативных эффектов.

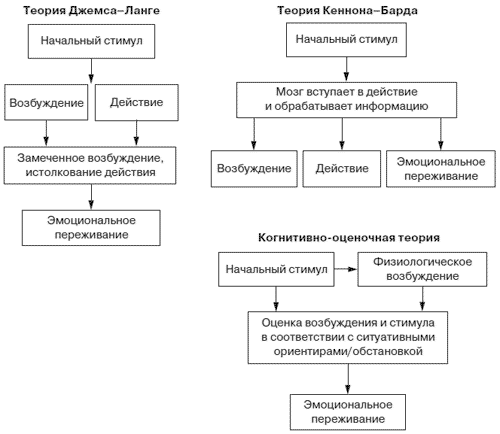

Рис. 5.1.Сравнение трех теорий эмоций по Р. Герригу и Ф. Зимбардо (2004, с. 624).

Познавательная (когнитивно‑оценочная) теория эмоций М. Арнолд – Р. Лазаруса(рис. 5.1). В русле воззрений С. Шахтера находятся и концепции M. Арнолд (Arnold, 1960) и Р. Лазаруса (Lazarus, 1991). У М. Арнолд в качестве познавательной детерминанты эмоций выступает интуитивная оценка объекта. Эмоция, как и действие, следует за этой оценкой: «Сначала я вижу нечто, потом я представляю, что это “нечто” опасно, – и как только я представляю это, я напугана и бегу» (с. 178). Таким образом, по Арнолд, мы боимся потому, что решили, будто нам угрожают. Она считает, что как только человек непосредственным и интуитивным способом придет к выводу, что тем или иным предметом стоит овладеть, он сразу ощущает привлекательность этого предмета. Как только человек интуитивно заключает, что нечто угрожает ему, оно приобретает отталкивающий характер и человек стремится его избежать. Возникающая тенденция действовать, будучи выражена в различных телесных изменениях, и переживается как эмоция. Оценка, по Арнолд, характеризуется мгновенностью, непосредственностью и непреднамеренностью, т. е. интуитивностью. Эта интуитивная оценка понимается автором как «чувственное суждение», в отличие от абстрактного «рефлексивного суждения».

В концепции Р. Лазаруса (Lazarus et al., 1970) центральной тоже является идея о познавательной детерминации эмоций. Он считает, что когнитивное опосредование является необходимым условием для появления эмоций. Эмоциональное переживание невозможно понять, пишет он, исключительно в рамках того, что происходит в человеке или в мозге, оно вырастает из непрерывного, оцениваемого взаимодействия с внешней средой. Лазарус подчеркивает, что оценка ситуации происходит подчас неосознанно, на основании приобретенного опыта, увязывающего эмоции с ситуациями.

Он критикует М. Арнолд за то, что понятие «оценка» остается у нее субъективным и не связывается с фактами, поддающимися непосредственному наблюдению, что ведет к игнорированию вопроса об условиях, детерминирующих оценку. Кроме того, Лазарус не согласен с Арнолд по поводу того, что оценка признается ею чувственной (эмоциональной) по характеру.

Два положения являются главными в концепции Лазаруса:

– каждая эмоциональная реакция, независимо от ее содержания, есть функция особого рода познания или оценки;

– эмоциональный ответ представляет собой некий синдром, каждый из компонентов которого отражает какой‑либо важный момент в общей реакции.

Центральным понятием концепции Лазаруса является «угроза», понимаемая как оценка ситуации на основе предвосхищения будущего столкновения (конфронтации) с вредом, причем предвосхищение основано на сигналах, оцениваемых с помощью познавательных процессов. По существу, Лазарус рассматривает аффективные реакции, а не только переживание, так как для него эмоция, судя по первой и особенно последней работам, является синдромом, включающим три основные группы симптомов: субъективные переживания, физиологические сдвиги и моторные реакции. Как только некоторый стимул оценивается как угрожающий, тут же приводятся в действие процессы, направленные на устранение или уменьшение вреда, т. е. процессы преодоления угрозы. Тенденции к действию по поводу наличия угрозы и ее устранения отражаются в различных симптомах эмоциональных реакций.

Таким образом, схема возникновения эмоции выглядит так:

восприятие => первичная оценка => исследовательская активность =>

=> (личное значение действий в оцениваемой ситуации) =>

=> вторичная оценка => тенденция к действию =>

=> эмоция как проявление тенденции в переживании, физиологических сдвигах и моторных реакциях.

Лазарус и Смит (Lazarus, 1991; Lazarus, Smith, 1988; Smith, Lazarus, 1990) выделяют шесть параметров когнитивной оценки. Два из них – первичные, сообщающие о важности того или иного события для благополучности человека, связано ли оно с личными интересами (мотивационная релевантность события) и соответствует ли оно личным целям (мотивационная конгруэнтность), – определяют знак эмоций; остальные четыре (можно ли изменить обстоятельства, можно ли к ним приспособиться (оценка потенциала копинг‑поведения), кто – я или другой – ответственен за сложившуюся ситуацию (оценка объяснимости), можно ли ожидать, что обстоятельства изменятся (оценка ожидаемых событий в будущем)) – определяют модальность эмоций. Например, гнев является результатом того, что события оцениваются как мотивационно релевантные и мотивационно неконгруэнтные, т. е. не соответствующие целям, желаниям, а ответственность за это несут другие люди. Вину же человек испытывает в том случае, когда считает ответственным за те же события себя. Грусть является результатом оценки мотивационной релевантности, неконгруентности, низкого потенциала копинг‑поведения и отсутствия ожидания изменений, что создает впечатление невосполнимой потери.

Таким образом, по Лазарусу, каждая отдельная эмоция связана с различной, присущей ей оценкой ситуации, события и возможных альтернатив действия. При этом оценка может осуществляться на любом уровне сознания.

Положительным в представлениях автора является то, что детерминантами оценки являются как ситуативные факторы, так и диспозиционные, т. е. свойства личности. Отсюда одна и та же ситуация вызывает у разных людей разную оценку и как следствие – разную эмоциональную реакцию. Однако надо отметить, что в теории Лазаруса уделяется много внимания как анализу детерминант процесса оценки, так и приспособительным реакциям по поводу осознания угрозы, и значительно меньше – механизмам появления самой эмоции.

Межнациональные исследования эмоционального реагирования (Шерер[20]) позволяют получить подробную информацию о кросскультурной вариабельности в процессах оценивания. В этом исследовании респондентов 37 стран просили вспомнить ситуации, когда они испытывали каждую из семи перечисленных эмоций (радость, гнев, грусть, страх, отвращение, стыд и вину)… О применимости оценочных теорий для выявления универсалий и культурных вариаций эмоций свидетельствуют два результата исследования. Во‑первых, у представителей разных стран и регионов мира для каждой из эмоций общие паттерны оценок оказались сходными. Африканец ли человек, европеец, азиат или американец, радостными он считает неожиданные события, интерпретируемые как соответствующие внутренним стандартам. В качестве обстоятельств, вызывающих вину и стыд, рассматриваются обстоятельства, причиной которых человек считает самого себя, и обстоятельства, не соответствующие его нравственным стандартам. Во‑вторых, хотя общие паттерны оценки оказались сходными для каждой эмоции, по некоторым параметрам у представителей разных культур отмечались значительные различия в средних уровнях когнитивной оценки. По сравнению с европейцами, американцами и азиатами, африканцы чаще, а жители Латинской Америки реже оценивали ситуации как безнравственные.

Капрара Дж., Сервон Д. 2003, с. 390–391

Как отмечает Эллсуорт (Ellsworth, 1994), теории оценки не способны объяснить такие феномены, как влияние на эмоциональное состояние музыки, которая может быть источником богатого эмоционального опыта при отсутствии оценки относительной значимости музыки, или известный факт, что прекращение одного эмоционального состояния (например, страха) вызывает противоположное состояние (например, облегчение) при отсутствии соответствующих оценок (Мауро[21]; Соломон[22]).

Детальный критический разбор концепции Лазаруса дал И. А. Васильев (1976). Оценивая в целом эту концепцию как шаг вперед на пути сближения эмоции и действия, эмоциональной сферы и поведения, он делает и ряд замечаний. Наиболее существенные, на мой взгляд, следующие.

1. Эмоция появляется не только в конце познавательной деятельности как ее итог, но и в ходе познавательной деятельности, способствуя ее успешности. Лазарус это игнорирует.

2. Имеется два значения понятия «оценка», в одном из которых эмоция сама выполняет оценочную функцию (эмоциональная оценка). Лазарус не соотносит свое понимание оценки с существующим в психологии, что создает неопределенность в ее трактовке.

3. Лазарус доказывает зависимость возникновения эмоций от оценки, используя в экспериментах примитивную познавательную деятельность. Поэтому действительные процессы оценки остаются в концепции автора гипотетическими.

4. Лазарус, отождествляя мотивацию только с побуждением, т. е. сузив это понятие, не совсем обоснованно критикует мотивационную теорию эмоций. (Это бросается в глаза; ведь приведенная выше схема сама напоминает этапы развертывания мотивации.)

5. Если эмоция является конечным этапом процесса оценки, то остается не объясненным, для чего она нужна.

Наконец, вряд ли оправданно связывать возникновение эмоций только с познавательной активностью.

В еще одном варианте когнитивной теории эмоций (Ортони и др.[23]) утверждается, что только вербальный фактор (язык и самоотчет) имеет отношение к механизму вызова эмоциональных переживаний. При этом физиологические и поведенческие проявления эмоций считаются только сопровождением или следствием этих переживаний. По Н. Фрийда (Frijda, 1986), нейрофизиологический механизм не способен вызвать эмоции, он лишь создает условия для них.

К. Изард (Izard, 1993) отмечает, что процессы обработки информации могут быть не только контролируемыми сознанием человека, но и автоматическими. А раз это так, то некоторые информационные процессы, порождающие эмоции, могут и не быть когнитивными. Поэтому Изард делает вывод, что когнитивная оценка – важный процесс в переживании эмоций, но не единственный.

К такому же выводу приходят и другие авторы. Отмечается, что оценивание и вызов им эмоций может происходить без осознания человеком оценочных процессов (Гринвалд, Бейнаджи[24]). Согласно когнитивно‑опытной Я‑теории (Эпштейн[25]), эмоциональные реакции определяются автоматическими когнитивными оценочными процессами о реакциях, желательных в данной ситуации.

Вайнер (Weiner, 1985) разработал атрибутивную теорию эмоций, согласно которой основная роль в возникновении эмоции той или иной модальности состоит в определении субъектом причин полезности/вредности той или иной ситуации и события. Например, если виновником непрятных событий я считаю самого себя (внутренняя атрибуция), то у меня возникает стыд, а если я считаю, что виновен кто‑то другой (внешняя атрибуция), то у меня возникают гнев, презрение.

Когнитивно ориентированной можно считать в какой‑то степени и «коммуникативную теорию эмоций» (Отли, Джонсон‑Лейрд[26])[27], согласно которой осознаваемая или неосознаваемая оценка приводит к появлению сигнала для возникновения той или иной базовой эмоции. Имеются и другие современные теории, которые, однако, касаются второстепенных вопросов и лишь уточняют прежние представления сторонников когнитивного подхода к эмоциям.

Когнитивные теории не учитывают наличие эмоций, возникающих безусловно‑рефлекторно. Даже Шехтер, создавший когнитивную теорию эмоций, говорил, что вряд ли мы будем заниматься когнитивной интерпретацией ситуации, если неожиданно столкнемся в лесу с медведем. Биологически значимые стимулы являются источником различных эмоциональных переживаний. По крайней мере, все переживания, связанные с эмоциональным тоном ощущений (приятное – неприятное, боль и т. д.), вызывают эмоциональное реагирование сами по себе, без когнитивных процессов. Многие эмоции не требуют участия коры головного мозга и процессов осознанной переработки информации. Дж. ЛеДокс (LeDoyx, 1989) показал, что при удалении у крыс зрительной и слуховой коры реакция страха возникает при возбуждении подкорковых структур таламуса и миндалины. Таким образом, часто мы сначала ощущаем, переживаем ощущение и только потом узнаем и понимаем то, что мы переживаем. Следовательно, путь возникновения эмоции может быть не только таким, как описывается когнитивными теориями:

когнитивный процесс (приписывание) => эмоция,

ощущение – эмоциональная реакция => когнитивные реакции =>

=> усиление эмоционального реагирования.

…Истолкование по меньшей мере нескольких эмоциональных переживаний может и не потребовать оценки. Далее, переживание бурного возбуждения без какой бы то ни было причины не приводит к нейтральному, недифференцированному состоянию, как допускает (когнитивно‑оценочная) теория. Представьте, что прямо сейчас ваше сердце забьется сильнее, дыхание участится и станет неглубоким, мышцы груди напрягутся, а ладони станут потными. Какое истолкование вы дадите этим симптомам? Удивитесь ли вы, узнав, что люди обычно интерпретируют необъяснимое физическое возбуждение отрицательно, как признак того, что что‑то не в порядке? Вдобавок в поисках объяснения люди склоняются к обнаружению раздражителей, которые объяснят и оправдают это отрицательное истолкование (Marshall and Zimbardo, 1979; Maslach, 1979).

Еще один критический отзыв в адрес когнитивно‑оценочной теории эмоций исходит от Роберта Зайонца, продемонстрировавшего условия, при которых можно иметь безосновательные предпочтения и чувствовать, не зная, почему чувствуешь (1980, 2000). В ходе обширной серии экспериментов с эффектом мгновенного предъявления испытуемым предъявлялись разнообразные раздражители вроде иностранных слов, японских иероглифов, наборов чисел и незнакомых лиц. Эти предъявления были столь мимолетными, что объекты невозможно было распознать. Все же испытуемым удавалось указывать некие предпочтительные для них объекты, хотя они и не знали, почему одни понравились им больше других. Объекты, повторявшиеся чаще других, вызывали наибольшую симпатию; однако это возрастающее предпочтение… возникало вне связи с сознательным распознаванием объектов испытуемыми.

Герриг Р., Зимбардо Ф. 2004, с. 626

Как отмечает Н. Н. Данилова (2000), когнитивные, оценочные операции, которые влияют на эмоции, реализуются в мозге, который уже эмоционален и не является аффективно‑нейтральным. Она считает, что чисто когнитивной детерминанты эмоций вообще не существует. Эмоция на значимый стимул – это единство аффективно‑когнитивных процессов.

Источник