- Синдром Каннера (ранний детский аутизм)

- Раннее развитие ребенка

- Синдром Каннера в раннем возрасте. Что могут заметить родители?

- Ребенок с ранним детским аутизмом. Особенности поведения

- Синдром Каннера у детей: особенности развития

- Ранний детский аутизм. Постановка диагноза

- Лечение раннего детского аутизма

- Прогноз

- Когда у малыша формируются более сложные положительные эмоциональные реакции комплекс оживления

- Период новорожденности

- Оценка нервно-психического развития ребенка в каждый месяц его жизни

- 10 дней жизни малыша

- 18-20 дней жизни

- 1 месяц жизни

- 2 месяца

- 3 месяца

- 4 месяца

- 5 месяцев

- 6 месяцев

- 7 месяцев

- 8 месяцев

- 9 месяцев

- 10 месяцев

- 11 месяцев

- 12 месяцев

Синдром Каннера (ранний детский аутизм)

Синдром Каннера имеет множество синонимов (ранний детский аутизм, детский аутизм Каннера, эволютивно-процессуальный аутизм Каннера, инфантильный аутизм Каннера) и относится к многообразию аутистических расстройств. Несмотря на то, что первые научные исследования, посвященные этой проблеме, появились еще в первой половине прошлого века, свое название – синдром Каннера данное состояние получило только в 1943 году. Произошло это благодаря врачу-психиатру Лео Каннеру, который выделил и описал особые изменения в поведении детей, которые становятся заметны уже на 1-2 году жизни.

В целом, основные проявления синдрома Каннера сводятся к отгороженности от реального мира, наличию стереотипных форм поведения и своеобразию становления психоречевых функций.

Раннее развитие ребенка

Рожденный в положенный срок, с нормальными показателями веса и роста, младенец проходит определенный последовательный путь психоневрологического, речевого, эмоционального и моторного развития: новорожденный зажмуривается при ярком свете, вздрагивает или поворачивает голову на громкий звук; к месяцу он умеет улыбаться, реагирует на обращение к нему, начинает на короткое время удерживать голову.

К 3 месяцам ребенок демонстрирует комплекс оживления (активно двигается, гулит и улыбается); тянет руки при появлении значимого взрослого или интересной игрушки, начинает переворачиваться. В 5 месяцев способен уверенно различать своих и чужих, к 6 месяцам проявляет все больший интерес к окружающему, реагирует на свое имя, лепечет. Уже в 8 месяцев малыш все больше включается в общение, используя лепет и жесты, может подражать взрослым, умеет сам вставать и садиться. Постепенно расширяется репертуар эмоциональных реакций, становится более разнообразной игра, ребенок начинает обращаться с игрушками, учитывая их назначение: катает машинку вперед-назад, кидает мяч. В год в речи появляется порядка 5 лепетных слов, используется указательный жест, обнаруживается интерес к иллюстрациям в книгах, ребенок начинает ходить, совершенствуется мелкая моторика, становится доступным пользование ложкой.

Синдром Каннера в раннем возрасте. Что могут заметить родители?

При синдроме Каннера ребенок с самого начала своей жизни развивается по другому пути.

В раннем возрасте такие дети могут не реагировать на свет и звук, бывают безразличны или, наоборот, чрезмерно чувствительны к дискомфорту, вызванному, к примеру, мокрыми пеленками или голодом, что проявляется в пассивности или плаксивости. Они могут отказываться от еды, «выворачиваться» из рук матери при попытках накормить.

Эти малыши не реагируют на обращение, не заглядывают в лицо, не смотрят в глаза, не тянутся на руки, не различают своих и чужих, нередко бывая равнодушными, в том числе и к собственным матерям. Комплекс оживления может быть выражен слабо, возникать спонтанно или вовсе иметь направленность на неодушевленный объект. Ребенок не всегда может отличить одушевленный объект от неодушевленного.

Игра ребенка с ранним детским аутизмом также весьма своеобразна: порой интерес к игрушкам не пробуждается довольно долгое время, а впоследствии предпочтение отдается и вовсе неигровым предметам: кухонной утвари, ватным палочкам, пакетам, кусочкам бумаги – желанной вещью может стать что угодно.

Прослеживается склонность к так называемым стереотипным играм, суть которых сводится к бесцельному и многократному повторению одного и того же действия. Это может быть пересыпание песка, переливание воды, выстраивание предметов в ряд или же повторяемая последовательность действий: сначала надо положить кастрюлю на кровать, стукнуть по ней куклой, потом произнести определенное слово. Только так и никак иначе! Любое вмешательство взрослого с целью нарушить привычный ход событий может быть встречено бурной негативной реакцией – от плача до агрессии. Впрочем, такое положение дел касается не только игр: дети с синдромом Каннера вообще особо чувствительны к постоянству окружающей обстановки и болезненно реагируют на любые, даже незначительные с точки зрения взрослых изменения. К примеру, ребенок может категорически отказаться от новой одежды или попытки взрослого повести его на прогулку другой дорогой. Разумеется, свое несогласие он будет выражать в доступной ему форме – крик, плач, «истерика», побег, разрушительные действия, агрессия, направленная на окружающих или самого себя.

Ребенок с ранним детским аутизмом. Особенности поведения

Своеобразие пищевого поведения довольно часто встречается у детей при раннем детском аутизме. Накормить ребенка порой становится настоящей проблемой для семьи в связи с выраженностью изменений вкусовых пристрастий: снижение аппетита, отказ от знакомства с новой едой, предпочтение строго ограниченного и далеко не всегда полезного «репертуара» продуктов, непринятие твердой и мясной пищи – это то, с чем наиболее часто сталкиваются родители.

Окружающая среда зачастую становится источником дискомфорта. Вероятнее всего это связано со специфическими особенностями сенсорного профиля малыша – повышенной чувствительностью к определенным видам раздражителей: слуховых, тактильных, световых и пр. Интересно отметить, что гиперчувствительность может быть весьма выборочной. К примеру, ребенок спокойно переносит грохот отбойного молотка, а звук включенного пылесоса вызывает у него панический ужас.

На почве вышеописанного сенсорного своеобразия очень легко формируются устойчивые, сохраняющиеся годами и порой необычные, несвойственные возрасту страхи: боязнь шума бытовые приборов, определенных животных, вещей какого-то одного цвета и т.д.

Внешнее выражение неудовольствия, неудобства или страха может, как уже говорилось, проявляться по-разному: от крика до аутоагрессивных (самоповреждающих действий), когда малыш способен ударять себя, кусать, царапать, биться головой о твердые предметы.

Синдром Каннера у детей: особенности развития

Речь детей с синдромом Каннера также необычна. Как правило, она лишена коммуникативной направленности, т.е. не служит средством для общения, выстраивания продуктивного, целенаправленного диалога.

Первые слова нередко появляются уже к году, фраза – к 2-3 годам, а по мере пополнения словарного запаса мы наблюдаем эхолалии и эхофразии (повторение услышанных слов и фраз), которые произносятся вне контекста ситуации без понимания смысла сказанного. Ребенок может декламировать стихи, воспроизводить длинные и сложные фразы из мультфильмов, обнаруживая хорошую механическую память и богатый словарный запас, вот только значение собственных высказываний для него будет недоступно.

Часто встречаются нарушения звукопроизношения, интонации и темпа речи – ребенок не выговаривает отдельные звуки, его речевая деятельность лишена интонаций или наоборот, окрашена своеобразным интонированием («интонационная вычурность»), ускорена или замедлена.

В отдельных случаях речевое развитие может выровняться примерно к 7-8 годам.

Особые отношения выстраиваются и с местоимением «я». Его появление свидетельствует о том, что ребенок начал выделять себя из окружающего мира – это часть формирования самосознания и взаимодействия с социумом.

Ребенок с синдромом раннего детского аутизма как бы пребывает в «ином психическом пространстве». Малыши могут говорить о себе во втором или третьем лице: «Ты устал», «Катя хочет гулять». В ряде случаев «я» становится доступным ближе к 8 годам.

Говоря о любых речевых расстройствах, важно помнить, что речь не существует сама по себе, отдельно от психического и интеллектуального развития, а является непосредственным отражением высших психических функций. Именно поэтому, преодоление речевых нарушений стоит на втором месте после преодоления нарушений интеллектуальных, которые отличаются неравномерностью и могут достигать уровня умственной отсталости.

Отмечаемые при раннем детском аутизме снижение способности к абстрактному мышлению, буквальное восприятие мира и неспособность к аналогиям существенно уменьшают возможности ребенка к обучению.

Становление моторных навыков также имеет свои особенности. На фоне общей неловкости, неуклюжести прослеживаются двигательные стереотипии – многократно повторяющиеся движения (взмахи руками, хлопанье в ладоши, кружение на месте, хождение на цыпочках). Нарушено формирование так называемых тонких моторных актов. Ребенку трудно дается застегивание пуговиц, завязывание шнурков, удержание в руке карандаша.

Взаимодействие с другими детьми выстраивается непросто. Дети с ранним детским аутизмом могут бояться или избегать других ребят, а могут быть безразличны к ним. Они не включаются в совместные игры, не демонстрируют интереса к сверстникам, предпочитая находиться в стороне. Позже, в школьном возрасте, могут становиться жертвами насмешек из-за своей непохожести на сверстников и неспособности улавливать тонкие эмоциональные проявления других людей.

Отношения с матерями складываются также своеобразно: чаще всего это симбиотическое существование, когда ребенок не отпускает от себя мать и нуждается в постоянном ее присутствии. Однако при этом в ответ он не проявляет никаких положительных эмоций. Куда реже мы можем наблюдать негативное и даже враждебное отношение, когда ребенок прогоняет мать, проявляет к ней агрессию.

Ранний детский аутизм. Постановка диагноза

Как правило, в поле зрения специалистов ребенок с синдромом Каннера попадает не раньше 2-3 лет, когда родители, персонал дошкольных учреждений и работники служб здравоохранения обращают внимание на всё более выраженные особенности его развития.

Окончательный диагноз ставится врачом-психиатром после подробного сбора анамнестических данных (то есть истории жизни и развития ребенка, включая внутриутробный период), консультирования со специалистами (педиатром, неврологом, при необходимости с другими врачами, а также психологом, логопедом и/или дефектологом) и в сочетании с рядом обследований (анализы крови, мочи, ЭКГ и ЭЭГ и т.д.).

Лечение раннего детского аутизма

Своевременно начатое лечение – одно из важнейших условий достижения положительной динамики. В терапии детей с ранним детским аутизмом в настоящее время используются как лекарственные, так и нелекарственные способы.

Любые медицинские препараты назначаются врачом при наличии строгих к этому показаний. К сожалению, волшебной таблетки для терапии раннего детского аутизма пока не существует. Лекарственные методы воздействия направлены на коррекцию основных нежелательных проявлений, которые препятствуют обучению и адаптации ребенка, нарушая повседневную жизнь: гиперактивность, повышенная возбудимость, протестность, агрессия, расстройства настроения и мышления, интеллектуальное недоразвитие. Чаще всего назначаются нейролептики, антидепрессанты и ноотропы.

Широкий спектр немедикаментозных методов дает возможность успешной интеграции малыша в общество, повышает его жизненную и бытовую адаптацию.

На сегодняшний день активно используются методики психологической и нейропсихологической коррекции, занятия с логопедами и дефектологами.

Включение в психокоррекционную работу семей помогает родителям и близким родственникам не только научиться справляться с собственным переживаниями, связанными с состоянием ребенка, но и находить ресурсы для разрешения кризисных ситуаций, создавать вокруг ребенка гармоничную и безопасную среду, способствующую его росту и развитию.

Важной частью реабилитации является дошкольное и школьное обучение, программы которых подбираются индивидуально с учетом сохранности интеллектуальной сферы.

Прогноз

Прогноз зависит от выраженности симптомов. Часто с возрастом и на фоне лечения проявления заболевания сглаживаются. Можно наблюдать некоторую положительную динамику в виде улучшения контактов с окружающими и расширения спектра социально-бытовых навыков, однако при этом многие эмоциональные, личностные и интеллектуальные особенности сохраняются на протяжении всей жизни.

Римма Кондратьева, врач-психиатр детский Отделения №7 Центра им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ

Источник

Когда у малыша формируются более сложные положительные эмоциональные реакции комплекс оживления

Прежде чем начать ходить, малышу необходимо пройти ряд этапов, «уровней» развития. При нормальном развитии ребенка стимулирование, необходимое ему для освоения этих этапов, осуществляется в процессе обычного повседневного взаимодействия с людьми и предметами.

Ребенок может успешно овладеть одной группой навыков и отставать в овладении другой. Такая неравномерность в развитии может быть результатом маминого воспитания. Одна мама считает, что главное — выработать у малыша навыки самообслуживания, а болтать нечего; такой ребенок может отставать в речевом развитии, но рано научится самостоятельно есть. Другая мама все делает за ребенка, но очень много с ним общается и играет, соответственно, у него рано развивается речь.

Итак, имея ясное представление о нервно-психическом развитии малыша, можно разработать программу занятий. И мы видим главную задачу в том, чтобы облегчить Вам и специалисту выбор того направления воспитательной деятельности, на которое нужно обратить внимание в первую очередь.

Период новорожденности

Безусловные рефлексы новорожденных детей

Уже в периоде новорожденности Вы можете оценить состояние нервной системы малыша.

Важным показателем созревания нервной системы ребенка является группа безусловных рефлексов. Из достаточно большого количества рефлексов мы выделили основную группу, которая может дать наиболее полную характеристику состояния нервной системы с первых часов жизни ребенка. С точки зрения удобства осмотра мы приводим рефлексы по тем позициям (рефлексы в положении на животе, спине, в вертикальном положении), в которых данные рефлексы исследуют. Безусловные рефлексы лабильны, легко истощаемы, поэтому осмотр лучше проводите через 2 часа после кормления, когда ребенок находится в спокойном состоянии.

Рефлексы в положении на спине

Поисковый рефлекс Куссмауля — при поглаживании в области угла рта ребенок поворачивает голову в сторону раздражителя, приоткрывает рот и пытается дотронуться языком до места раздражения.

В норме рефлекс угасает к 3-м месяцам. Рефлекс отсутствует или снижен у новорожденных с повреждением лицевого нерва.

Хоботковый рефлекс — вызывается постукиванием пальцем или молоточком по верхней губе – в ответ происходит сокращение мимической мускулатуры или губы складываются в виде хоботка.

В норме угасает к 3-4-м месяцам. Рефлекс отражает сохранность функции тройничного и лицевого пар черепных нервов.

Сосательный рефлекс — если поместить указательный палец исследующего в рот ребенка на глубину 3-4 см, то он совершает ритмичные сосательные движения.

После кормления рефлекс ослабевает или угасает и через 30 минут-1 час вновь оживляется. В норме он сохраняется до года жизни. При повреждении нервов, обеспечивающих акт сосания, рефлекс снижается или исчезает. При поражениях нервной системы рефлекс может быть и повышен, приобретая черты автоматизма.

Ладонно-ротовой рефлекс Бабкина — при надавливании на ладонь ребенок открывает рот, иногда высовывает язык и закрывает глаза

В норме рефлекс угасает к 3-м месяцам. Рефлекс Бабкина исчезает при нарушениях мозгового кровообращения, при периферическом парезе руки на стороне поражения.

Хватательный рефлекс — при надавливании на ладони ребенка его пальцы рефлекторно сжимаются, обхватывая и удерживая палец исследующего.

Важна оценка симметричности хватательного рефлекса и его выраженности.

В норме рефлекс вызывается до 3-4-х месяцев. Ослабление хватательного рефлекса может быть при нарушениях мозгового кровообращения. При вялых параличах на стороне поражения хватательный рефлекс снижается или отсутствует.

Рефлекс Робинзона — иногда ребенок удерживает пальцы исследователя так крепко, что его можно поднять кверху – это рефлекс Робинзона. Для него характерны те же закономерности, что и для хватательного.

Нижний хватательный рефлекс — вызывается легким надавливанием кончиков пальцев на переднюю часть подошвы – в ответ возникает подошвенное сгибание пальцев ног.

В норме рефлекс исчезает к 12-13-ти месяцам. Он является спинальным и выпадает прежде всего при поражении поясничного утолщения спинного мозга.

Рефлекс Моро (рефлекс обхватывания) — чаще его вызывают различными путями: ударом по пеленальному столу в 20-30 см от головы ребенка или быстрым выпрямлением согнутых ног, а также подниманием таза и ног ребенка над кроватью. В ответ происходит: разведение рук (первая фаза рефлекса) и их сведение с тенденцией к обхватыванию туловища (2 фаза). Иногда в течение первой недели жизни ребенка наблюдается только первая фаза. Более позднее появление второй фазы не говорит о патологии.

В норме рефлекс исчезает к 4-5-ти месяцам. Отсутствие рефлекса Моро или стойкое исчезновение второй фазы – это подозрение на поражение вестибулярного нерва. Запаздывание рефлекса отмечается у детей, родившихся в асфиксии, а снижение – у новорожденных при родовой травме. Оживление рефлекса Моро и спонтанное его появление говорит о повышенной нервно-рефлекторной возбудимости и судорожной готовности. Асимметрия рефлекса свидетельствует о гемипарезе. Асимметрия и даже исчезновение рефлекса — о параличе Эрба.

Рефлекс Бабинского — вызывается раздражением наружного края подошвы в направлении от пятки к пальцам. В ответ происходят: выраженное разгибание большого пальца и веерообразное расхождение и сгибание остальных пальцев.

Обычно рефлекс сохраняется у детей до 1 года. Важна оценка выраженности и симметричности рефлекса. При нарушениях двигательной сферы рефлекс может возникать спонтанно.

Рефлексы в вертикальном положении

Рефлекс опоры — состоит из 2 фаз:

- 1 фаза: если взять новорожденного ребенка под мышки, он рефлекторно сгибает ноги в тазобедренных и коленных суставах.

В норме рефлекс сохраняется до 1,5–2-х месяцев. Он отсутствует при парезах и параличах ног. Опора на носки, особенно с перекрестом, дает основание заподозрить спастическую диплегию, для которой характерно резкое повышение тонуса мышц ног (особенно приводящих мышц бедер, сгибателей голени); сила мышц и объем движений при этом уменьшены.

Автоматическая походка, или шаговый рефлекс — при легком наклоне тела кпереди и упоре стоп ребенок делает шаговые движения. Рефлекс автоматической ходьбы в норме исчезает к 2-м месяцам.

Снижение рефлекса отмечают у детей с поражением нервной системы, его отсутствие — у детей с поражением поясничного отдела спинного мозга.

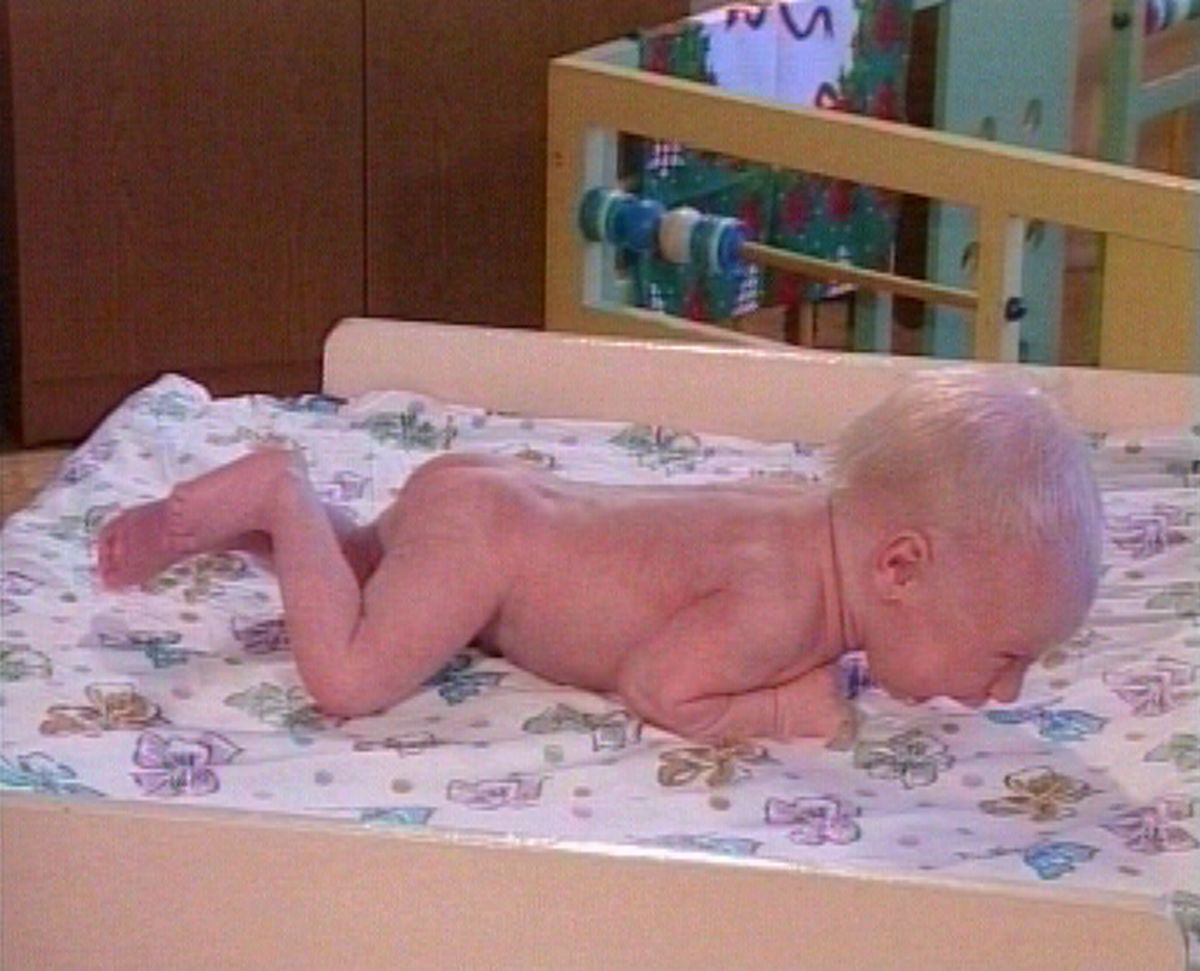

Рефлексы в положении ребенка на животе

Защитный рефлекс — уложенный на живот, новорожденный поворачивает голову в сторону и пытается ее приподнять.

В норме после 1-1,5 месяцев ребенок сам пытается удерживать голову. У детей с поражением нервной системы защитный рефлекс запаздывает, а иногда не появляется, например, у ребенка с натальной травмой шейного отдела спинного мозга. У детей группы риска по развитию детского церебрального паралича может быть продолжительный подъем головы и даже ее запрокидывание (за счет усиления тонуса разгибателей шеи).

Лабиринтный тонический рефлекс — в положении ребенка на животе под влиянием этого рефлекса нарастает тонус в сгибателях — голова приводится к груди, в руках нарастает сгибательная установка и они также прижимаются к груди, ноги сгибаются во всех суставах и приводятся к животу, спина выгибается. Через 20-30 секунд эта поза сменяется плавательными движениями, переходя в рефлекс ползания.

Рефлекс ползания Бауэра — если новорожденному, уложенному на живот, слегка надавить на подошвенную поверхность ног – ребенок рефлекторно выполняет движения ползания.

В норме рефлекс сохраняется до 3-4-х месяцев. Его снижение отмечают у детей, родившихся в асфиксии, при травмах спинного мозга. При периферических и центральных парезах рефлекс может полностью отсутствовать.

Рефлекс Галанта — при раздражении кожи спины параллельно позвоночнику новорожденный описывает туловищем дугу, открытую в сторону раздражителя (нога на стороне раздражения разгибается во всех суставах).

В норме рефлекс сохраняется до 2-3-х месяцев. Он может быть снижен или отсутствовать при вялых и спастических параличах.

Рефлекс Переза — вызывается путем проведения штрихового раздражения по остистым отросткам от копчика к шее. В ответ ноги ребенка одновременно сгибаются и приводятся к животу, спина выгибается, часто возникает открытие анального сфинктера, может быть мочеиспускание. Если вызывать рефлекс в положении ребенка лицом вниз на ладони врача, в ответ у него возникают резкий крик, разгибание рук, ног, головы, выпячивание ануса и мочеиспускание.

В норме рефлекс вызывается до 3-4-х месяцев. Его лучше проверять последним. Угнетение его в период новорожденности или задержка обратного развития наблюдается у детей с поражением ЦНС.

Оценка нервно-психического развития ребенка в каждый месяц его жизни

Что делать, если окажется, что малыш немного отстает в развитии? Главное в этом случае — не пугаться. Причины такого отставания могут быть различными:

- Если ребенок родился недоношенным, то он имеет право отставать в развитии. Величина задержки будет примерно равна тому, на сколько времени раньше срока он родился.

- Малыш может отставать в развитии по той причине, что взрослые мало с ним общаются. Если Вы думаете, что дело в этом, попытайтесь исправить положение.

- Если ребенок физически болен или недавно перенес тяжелую болезнь, он также может отставать в развитии. Ему будет приятно, если Вы станете больше с ним общаться в этот период, но перегружать ребенка, безусловно, не следует.

- Задержка в развитии обычно сопутствует поражениям нервной системы или органов чувств. На всякий случаи убедитесь, что с этим у вашего малыша все в порядке, вероятно, что обнаруженное отставание просто случайно.

Важно помнить, что «скорость» развития ребенка не является строго постоянной, она то замедляется, то, наоборот, возрастает. При этом разница в появлении того или иного действия у разных детей может достигать нескольких месяцев. Это касается всех действий, в том числе и относящихся к области двигательного развития, которое, казалось бы, должно быть более стандартным. Например, 25% детей самостоятельно садятся уже в 6 месяцев, но 25% еще не умеют этого делать и в 9 месяцев.

Но мы считаем, что в отношении ребенка лучше сделать больше того, что необходимо, чем меньше. Поэтому, если у Вас появятся сомнения, лучше обратитесь к врачу

10 дней жизни малыша

- Зрительные ориентировочные реакции: удерживает в поле зрения движущийся предмет.

- Слуховые ориентировочные реакции: вздрагивает и моргает при резком звуке.

18-20 дней жизни

- Зрительные ориентировочные реакции: удерживает в поле зрения неподвижный предмет (лицо взрослого).

- Слуховые ориентировочные реакции: плачущий или кричащий ребенок успокаивается при сильном звуке (слуховое сосредоточение).

1 месяц жизни

Зрительные ориентировочные реакции: отмечается кратковременное зрительное сосредоточение на неподвижной яркой игрушке или лице взрослого.

- Слуховые ориентировочные реакции: появляется кратковременное слуховое сосредоточение (малыш прислушивается к голосу взрослого, звуку игрушки).

- Эмоции и социальное поведение: вызывается первая улыбка в ответ на разговор взрослого.

Движения общие: лежа на животе, ребенок пытается поднимать и удерживать голову до 5 секунд.

Активная речь: издает отдельные звуки в ответ на разговор с ним.

2 месяца

Зрительные ориентировочные реакции: появляется фиксация взгляда на неподвижном предмете и лице взрослого, кратковременное прослеживание движений предмета по горизонтальной линии.

Слуховые ориентировочные реакции: отмечается слуховое сосредоточение и поворот головы в сторону источника звука (показ поворота головы в сторону голоса взрослого).

Эмоции и социальное поведение: быстро отвечает на разговор взрослого улыбкой, длительное зрительное сосредоточение на другом ребенке.

Движения общие: лежа на животе, поднимает и удерживает голову (не менее 5 секунд).

- Активная речь: повторно произносит отдельные звуки.

3 месяца

Зрительные ориентировочные реакции: зрительное сосредоточение в вертикальном положении на руках у взрослого (на лице говорящего с ним взрослого, игрушке).

Эмоции и социальное поведение: отвечает комплексом оживления на эмоциональное общение с ним, ищет глазами ребенка, издающего звуки.

Движения руки и действия с предметами: случайно наталкивается руками на игрушки, висящие над грудью.

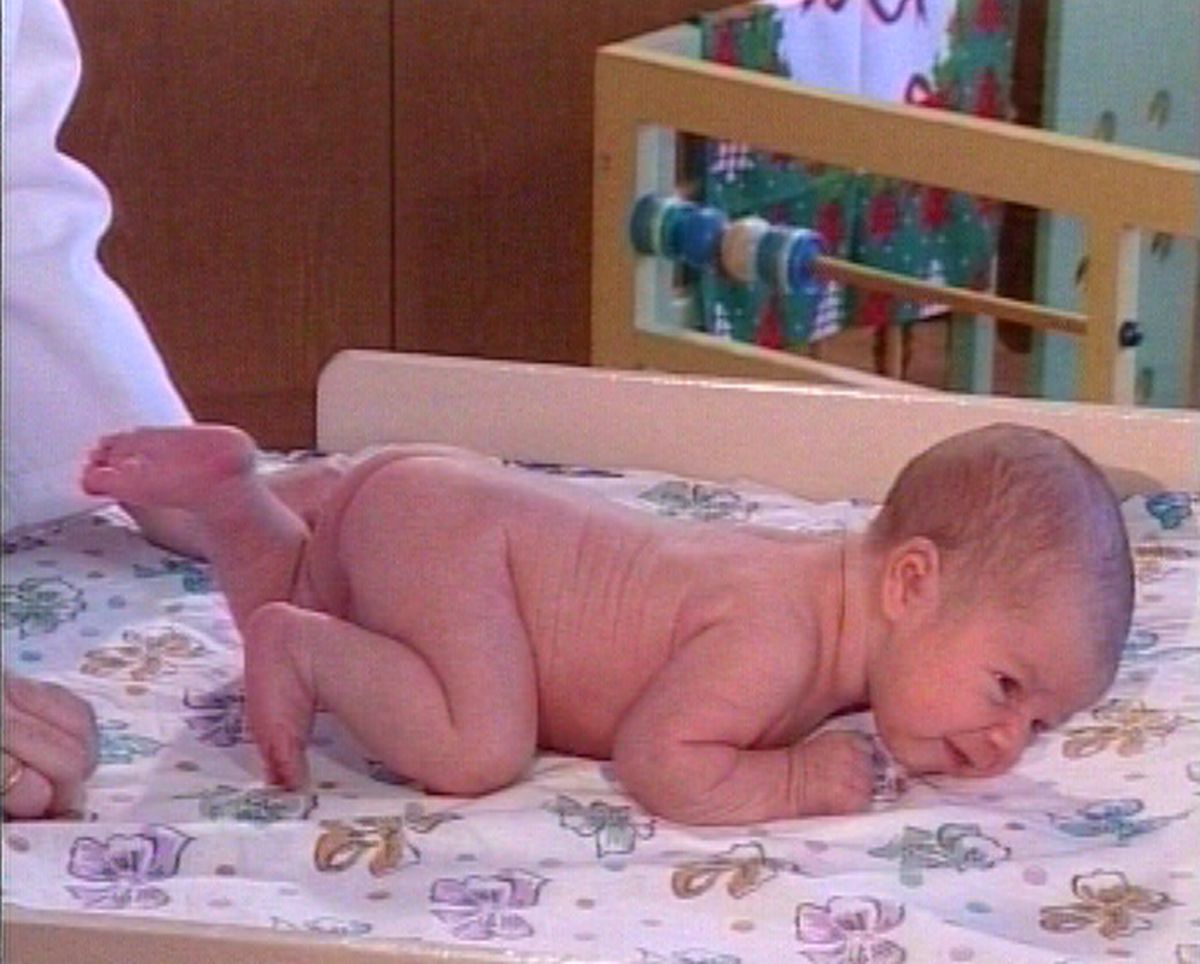

Движения общие: лежит на животе, опираясь на предплечья и высоко подняв голову (в течение одной минуты).

4 месяца

Зрительные ориентировочные реакции: узнает мать или близкого человека (радуется).

Слуховые ориентировочные реакции: поворачивает голову в сторону невидимого источника звука и находит его глазами, адекватно реагирует на спокойную и плясовую мелодию.

- Эмоции и социальное поведение: во время бодрствования часто и легко возникает комплекс оживления, громко смеется в ответ на эмоциональное речевое обращение, ищет взглядом другого ребенка, рассматривает, радуется, тянется к нему.

Движения руки и действия с предметами: рассматривает, ощупывает и захватывает низко висящие над грудью игрушки.

Движения общие: удерживает голову в вертикальном положении (на руках у взрослого). При поддержке под мышки крепко упирается о твердую опору ногами, согнутыми в тазобедренных суставах.

- Речь активная: гулит.

Навыки и умения: во время кормления придерживает руками грудь матери или бутылочку.

5 месяцев

Зрительные ориентировочные реакции: отличает близких людей от чужих по внешнему виду (по разному реагирует на лицо знакомого и незнакомого человека).

Слуховые ориентировочные реакции: узнает голос матери или близкого человека, различает строгую и ласковую интонацию обращенной к нему речи, по-разному реагирует.

- Эмоции и социальное поведение: радуется ребенку, берет у него из рук игрушку, гулит.

Движения руки и действия с предметами: берет из рук взрослого игрушку, удерживает в руке.

Движения общие: долго лежит на животе, подняв корпус и опираясь на ладони выпрямленных рук, переворачивается со спины на живот, ровно, устойчиво стоит при поддержке под мышки.

Речь активная: подолгу певуче гулит.

Навыки и умения: ест с ложки полугустую и густую пищу.

6 месяцев

- Эмоции и социальное поведение: по разному реагирует на свое и чужое.

Движения руки и действия с предметами: уверенно берет игрушки, подолгу занимается ими, перекладывая из одной руки в другую.

Движения общие: переворачивается с живота на спину, передвигается, переставляя руки или немного подползая.

- Речь активная: произносит отдельные слоги (начало лепета).

Навыки и умения: хорошо ест с ложки, снимая пищу губами, небольшое количество жидкой пищи пьет из чашки, которую держит взрослый.

7 месяцев

Движения руки и действия с предметами: игрушкой стучит, размахивает, перекладывает, бросает ее и др.

- Движения общие: хорошо ползает (много, быстро, в разных направлениях).

- Понимание речи: на вопрос «где?» находит взглядом предмет, постоянно находящийся в определенном месте (например, куклу).

- Речь активная: подолгу лепечет, повторно произносит одни и те слоги (2-3 слога).

- Навыки и умения: пьет из чашки, которую держит взрослый.

8 месяцев

- Эмоции и социальное поведение: смотрит на действия другого ребенка, смеется или лепечет.

Движения руки и действия с предметами: игрушками занимается долго и разнообразно, действует ими в зависимости от их свойств, подражает действиям взрослого с игрушками (толкает мяч, вынимает).

Движения общие: сам садится, сидит и ложится, — держась за барьер, сам встает, стоит и опускается, — переступает, держась за барьер.

- Понимание речи: на вопрос «где?» находит несколько предметов, находящихся на постоянных местах (например, куклу), по просьбе взрослого выполняет разученные ранее простые действия

- Речь активная: громко, четко и повторно произносит различные слоги.

- Навыки и умения: ест корочку хлеба, которую сам держит в руке, пьет из чашки, которую держит взрослый.

9 месяцев

Слуховые ориентировочные реакции: плясовые движения под плясовую музыку.

- Эмоции и социальное поведение: догоняет ребенка, ползет ему навстречу, подражает действиям другого ребенка.

- Движения руки и действия с предметами: с предметами действует по-разному, в зависимости от их свойств (катает, нажимает, вынимает и пр.).

- Движения общие: переходит от одного предмета к другому, слегка придерживаясь за них.

- Понимание речи: на вопрос «где?» находит несколько предметов в разных местах, независимо от их постоянного местоположения, знает свое имя, оборачивается на зов.

- Речь активная: подражает взрослому, повторяя за ним слоги, которые уже есть в лепете.

- Навыки и умения: хорошо пьет из чашки, слегка придерживая ее руками, формируется навык опрятности: спокойно относится к процессу высаживания на горшок.

10 месяцев

- Эмоции и социальное поведение: действует рядом с ребенком или одной игрушкой с ним.

- Движения руки и действия с предметами: самостоятельно и по просьбе взрослого выполняет разученные с игрушками действия: вынимает, вкладывает, открывает, закрывает, катает и др.

- Движения общие: идет вперед с поддержкой за обе руки.

- Понимание речи: по просьбе «дай» находит и дает знакомые предметы, по просьбе взрослого выполняет более сложные разученные действия и движения («догоню-догоню», «сорока-ворона»).

- Речь активная: подражая взрослому, повторяет за ним новые слоги, которых нет в лепете.

11 месяцев

- Эмоции и социальное поведение: избирательное отношение к детям, радуется приходу детей.

- Движения руки и действия с предметами: овладевает новыми действиями с предметами и начинает выполнять их по слову взрослого: накладывает кубик на кубик, снимает и надевает кольца с большими отверстиями на стержень.

- Движения общие: стоит самостоятельно, делает первые самостоятельные шаги.

- Понимание речи: по словесной инструкции выполняет разученные действия (водит куклу, кормит собачку и пр.), появляются первые обобщения в понимаемой речи (дает все машины, куклу, которую видит среди игрушек).

- Речь активная: появляются первые слова-обозначения («дай», «мама», «би-би»).

12 месяцев

- Зрительные ориентировочные реакции: различает две контрастные формы предметов (подбор по образцу), узнает на фотографии знакомого взрослого.

- Эмоции и социальное поведение: ищет игрушку, спрятанную другим ребенком, протягивает другому ребенку игрушку, сопровождая это смехом.

- Движения руки и действия с предметами: выполняет самостоятельно разученные действия (водит куклу, кормит собачку, катает и пр.), переносит разученные действия с одним предметом на другой (кормит, баюкает куклу, кошку, зайца).

- Движения общие: ходит самостоятельно (без опоры).

- Понимание речи: понимает (без показа) названия нескольких предметов, действий, имена детей, взрослых («отдай тете Лене мячик»), понимает слово «нельзя» (прекращает действие).

- Речь активная: подражая взрослому, легко произносит новые слоги, произносит 5-10 облегченных слов.

- Навыки и умения: самостоятельно пьет из чашки (берет ее руками и пьет).

для получения «Электронного сертификата будущих (или настоящих) родителей»

Источник

Зрительные ориентировочные реакции: отмечается кратковременное зрительное сосредоточение на неподвижной яркой игрушке или лице взрослого.

Зрительные ориентировочные реакции: отмечается кратковременное зрительное сосредоточение на неподвижной яркой игрушке или лице взрослого. Движения общие: лежа на животе, ребенок пытается поднимать и удерживать голову до 5 секунд.

Движения общие: лежа на животе, ребенок пытается поднимать и удерживать голову до 5 секунд. Активная речь: издает отдельные звуки в ответ на разговор с ним.

Активная речь: издает отдельные звуки в ответ на разговор с ним. Зрительные ориентировочные реакции: появляется фиксация взгляда на неподвижном предмете и лице взрослого, кратковременное прослеживание движений предмета по горизонтальной линии.

Зрительные ориентировочные реакции: появляется фиксация взгляда на неподвижном предмете и лице взрослого, кратковременное прослеживание движений предмета по горизонтальной линии. Слуховые ориентировочные реакции: отмечается слуховое сосредоточение и поворот головы в сторону источника звука (показ поворота головы в сторону голоса взрослого).

Слуховые ориентировочные реакции: отмечается слуховое сосредоточение и поворот головы в сторону источника звука (показ поворота головы в сторону голоса взрослого). Эмоции и социальное поведение: быстро отвечает на разговор взрослого улыбкой, длительное зрительное сосредоточение на другом ребенке.

Эмоции и социальное поведение: быстро отвечает на разговор взрослого улыбкой, длительное зрительное сосредоточение на другом ребенке. Движения общие: лежа на животе, поднимает и удерживает голову (не менее 5 секунд).

Движения общие: лежа на животе, поднимает и удерживает голову (не менее 5 секунд). Зрительные ориентировочные реакции: зрительное сосредоточение в вертикальном положении на руках у взрослого (на лице говорящего с ним взрослого, игрушке).

Зрительные ориентировочные реакции: зрительное сосредоточение в вертикальном положении на руках у взрослого (на лице говорящего с ним взрослого, игрушке).

Эмоции и социальное поведение: отвечает комплексом оживления на эмоциональное общение с ним, ищет глазами ребенка, издающего звуки.

Эмоции и социальное поведение: отвечает комплексом оживления на эмоциональное общение с ним, ищет глазами ребенка, издающего звуки. Движения руки и действия с предметами: случайно наталкивается руками на игрушки, висящие над грудью.

Движения руки и действия с предметами: случайно наталкивается руками на игрушки, висящие над грудью. Движения общие: лежит на животе, опираясь на предплечья и высоко подняв голову (в течение одной минуты).

Движения общие: лежит на животе, опираясь на предплечья и высоко подняв голову (в течение одной минуты). Зрительные ориентировочные реакции: узнает мать или близкого человека (радуется).

Зрительные ориентировочные реакции: узнает мать или близкого человека (радуется). Слуховые ориентировочные реакции: поворачивает голову в сторону невидимого источника звука и находит его глазами, адекватно реагирует на спокойную и плясовую мелодию.

Слуховые ориентировочные реакции: поворачивает голову в сторону невидимого источника звука и находит его глазами, адекватно реагирует на спокойную и плясовую мелодию. Движения руки и действия с предметами: рассматривает, ощупывает и захватывает низко висящие над грудью игрушки.

Движения руки и действия с предметами: рассматривает, ощупывает и захватывает низко висящие над грудью игрушки.

Движения общие: удерживает голову в вертикальном положении (на руках у взрослого). При поддержке под мышки крепко упирается о твердую опору ногами, согнутыми в тазобедренных суставах.

Движения общие: удерживает голову в вертикальном положении (на руках у взрослого). При поддержке под мышки крепко упирается о твердую опору ногами, согнутыми в тазобедренных суставах. Навыки и умения: во время кормления придерживает руками грудь матери или бутылочку.

Навыки и умения: во время кормления придерживает руками грудь матери или бутылочку. Зрительные ориентировочные реакции: отличает близких людей от чужих по внешнему виду (по разному реагирует на лицо знакомого и незнакомого человека).

Зрительные ориентировочные реакции: отличает близких людей от чужих по внешнему виду (по разному реагирует на лицо знакомого и незнакомого человека). Слуховые ориентировочные реакции: узнает голос матери или близкого человека, различает строгую и ласковую интонацию обращенной к нему речи, по-разному реагирует.

Слуховые ориентировочные реакции: узнает голос матери или близкого человека, различает строгую и ласковую интонацию обращенной к нему речи, по-разному реагирует. Движения руки и действия с предметами: берет из рук взрослого игрушку, удерживает в руке.

Движения руки и действия с предметами: берет из рук взрослого игрушку, удерживает в руке.

Движения общие: долго лежит на животе, подняв корпус и опираясь на ладони выпрямленных рук, переворачивается со спины на живот, ровно, устойчиво стоит при поддержке под мышки.

Движения общие: долго лежит на животе, подняв корпус и опираясь на ладони выпрямленных рук, переворачивается со спины на живот, ровно, устойчиво стоит при поддержке под мышки. Речь активная: подолгу певуче гулит.

Речь активная: подолгу певуче гулит. Навыки и умения: ест с ложки полугустую и густую пищу.

Навыки и умения: ест с ложки полугустую и густую пищу. Движения руки и действия с предметами: уверенно берет игрушки, подолгу занимается ими, перекладывая из одной руки в другую.

Движения руки и действия с предметами: уверенно берет игрушки, подолгу занимается ими, перекладывая из одной руки в другую. Движения общие: переворачивается с живота на спину, передвигается, переставляя руки или немного подползая.

Движения общие: переворачивается с живота на спину, передвигается, переставляя руки или немного подползая. Навыки и умения: хорошо ест с ложки, снимая пищу губами, небольшое количество жидкой пищи пьет из чашки, которую держит взрослый.

Навыки и умения: хорошо ест с ложки, снимая пищу губами, небольшое количество жидкой пищи пьет из чашки, которую держит взрослый. Движения руки и действия с предметами: игрушкой стучит, размахивает, перекладывает, бросает ее и др.

Движения руки и действия с предметами: игрушкой стучит, размахивает, перекладывает, бросает ее и др. Движения руки и действия с предметами: игрушками занимается долго и разнообразно, действует ими в зависимости от их свойств, подражает действиям взрослого с игрушками (толкает мяч, вынимает).

Движения руки и действия с предметами: игрушками занимается долго и разнообразно, действует ими в зависимости от их свойств, подражает действиям взрослого с игрушками (толкает мяч, вынимает). Движения общие: сам садится, сидит и ложится, — держась за барьер, сам встает, стоит и опускается, — переступает, держась за барьер.

Движения общие: сам садится, сидит и ложится, — держась за барьер, сам встает, стоит и опускается, — переступает, держась за барьер. Слуховые ориентировочные реакции: плясовые движения под плясовую музыку.

Слуховые ориентировочные реакции: плясовые движения под плясовую музыку.