Ваш IP заблокирован

Убедитесь, что Вы не используете анонимайзеры/прокси/VPN или другие подобные средства (TOR, friGate, ZenMate и т.п.) для доступа к сайту.

Отправьте письмо на abuse[at]twirpx.club если Вы уверены, что эта блокировка ошибочна.

В письме укажите следующие сведения о блокировке:

Кроме того, пожалуйста, уточните:

- Каким Интернет-провайдером Вы пользуетесь?

- Какие плагины установлены в Вашем браузере?

- Проявляется ли проблема если отключить все плагины?

- Проявляется ли проблема в другим браузере?

- Какое программное обеспечение для организации VPN/прокси/анонимизации Вы обычно используете? Проявляется ли проблема если их отключить?

- Давно ли в последний раз проверяли компьютер на вирусы?

Your IP is blocked

Ensure that you do not use anonymizers/proxy/VPN or similar tools (TOR, friGate, ZenMate etc.) to access the website.

Contact abuse[at]twirpx.club if you sure this block is a mistake.

Attach following text in your email:

Please specify also:

- What Internet provider (ISP) do you use?

- What plugins and addons are installed to your browser?

- Is it still blocking if you disable all plugins installed to your browser?

- Is it still blocking if you use another browser?

- What software do you often use for VPN/proxy/anonymization? Is it still blocking if you disable it?

- How long ago have you checked your computer for viruses?

Источник

Кочубей новиков эмоциональная устойчивость школьников

Светлана Бирюкова запись закреплена

Авторы книги «Эмоциональная устойчивость школьника» Б. И. Кочубей и Е. В. Новикова считают, что тревожность развивается вследствие наличия у ребенка внутреннего конфликта, который может быть вызван:

1. Противоречивыми требованиями, предъявляемыми родителями, либо родителями и школой (детским садом). Например, родители не пускают ребенка в школу из-за плохого самочувствия, а учитель ставит «двойку» в журнал и отчитывает его за пропуск урока в присутствии других детей.

2. Неадекватными требованиями (чаще всего завышенными). Например, родители неоднократно повторяют ребенку, что он непременно должен быть отличником, не могут и не хотят смириться с тем, что сын или дочь получает в школе не только «пятерки» и не является лучшим учеником класса.

3. Негативными требованиями, которые унижают ребенка, ставят его в зависимое положение. Например, воспитатель или учитель говорят ребенку: «Если ты расскажешь, кто плохо себя вел в мое отсутствие, я не сообщу маме, что ты подрался».

Источник

ГЛАВА 3. ТРЕВОЖНЫЕ ДЕТИ

Что такое тревожность?

Слово “тревожный” отмечается в словарях с 1771 года. Существует много версий, объясняющих происхождение этого термина. Автор одной из них полагает, что слово “тревога” означает трижды повторенный сигнал об опасности со стороны противника.

В психологическом словаре дано следующее определение тревожности: это “индивидуальная психологическая особенность, заключающаяся в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, в том числе и в таких, которые к этому не предрасполагают”. (1997, с.386)

Следует отличать тревогу от тревожности. Если тревога — это эпизодические проявления беспокойства, волнения ребенка, то тревожность является устойчивым состоянием. Например, случается, что ребенок волнуется перед выступлениями на празднике или отвечая у доски. Но это беспокойство проявляется не всегда, иногда в тех же ситуациях он остается спокойным. Это — проявления тревоги. Если же состояние тревоги повторяется часто и в самых разных ситуациях, (при ответе у доски, общении с незнакомыми взрослыми и т.д.), то следует говорить о тревожности.

Тревожность не связана с какой-либо определенной ситуацией и проявляется почти всегда. Это состояние сопутствует человеку в любом виде деятельности. Когда же человек боится чего-то конкретного, мы говорим о проявлении страха. Например, страх темноты, страх высоты, страх замкнутого пространства.

К. Изард объясняет различие терминов “страх” и “тревога” таким образом: тревога — это комбинация некоторых эмоций, а страх — лишь одна из них (1999).

Страх может развиваться у человека в любом возрасте: у детей от 1 года до 3 лет нередки ночные страхи, на 2-ом году жизни, по мнению А. И. Захарова, наиболее часто проявляется страх неожиданных звуков, страх одиночества, страх боли (и связанный с этим страх медицинских работников). В 3-5 лет для детей характерны страхи одиночества, темноты и замкнутого пространства. В 5—7 лет ведущим становится страх смерти. От 7 до 11 лет дети больше всего боятся “быть не тем, о ком хорошо говорят, кого уважают, ценят и понимают” (А.И.Захаров, 1995, с. 50).

Каждому ребенку присущи определенные страхи. Однако, если их очень много, то можно говорить о проявлениях тревожности в характере ребенка.

До настоящего времени еще не выработано определенной точки зрения на причины возникновения тревожности. Но большинство ученых считает, что в дошкольном и младшем школьном возрасте одна из основных причин кроется в нарушении детско-родительских отношений.

Авторы книги “Эмоциональная устойчивость школьника” Б. И. Кочубей и Е.В. Новикова (1998) считают, что тревожность развивается вследствие наличия у ребенка внутреннего конфликта, который может быть вызван:

1. Противоречивыми требованиями, предъявляемыми родителями, либо родителями и школой (детским садом).

Например, родители не пускают ребенка в школу из-за плохого самочувствия, а учитель ставит “двойку” в журнал и отчитывает его за пропуск урока в присутствии других детей.

2. Неадекватными требованиями (чаще всего, завышенными).

Например, родители неоднократно повторяют ребенку, что он непременно должен быть отличником, не могут и не хотят смириться с тем, что сын или дочь получает в школе не только “пятерки” и не является лучшим учеником класса.

3. Негативными требованиями, которые унижают ребенка, ставят его в зависимое положение. Например, воспитатель или учитель говорят ребенку:

“Если ты расскажешь, кто плохо себя вел в мое отсутствие, я не сообщу маме, что ты подрался”. Специалисты считают, что в дошкольном и младшем школьном возрасте более тревожны мальчики, а после 12 лет — девочки. При этом девочки больше волнуются по поводу взаимоотношений с другими людьми, а мальчиков в большей степени беспокоят насилие и наказание. Совершивкакой-либо “неблаговидный” поступок, девочки переживают, что мама или педагог плохо о них подумают, а подружки откажутся играть с ними. В этой же ситуации мальчики, скорее всего, будут бояться, что их накажут взрослые или побьют сверстники.

Как отмечают авторы книги, через 6 недель после начала учебного года у школьников обычно повышается уровень тревожности, и они нуждаются в 7— 10-дневном отдыхе.

Тревожность ребенка во многом зависит от уровня тревожности окружающих его взрослых. Высокая тревожность педагога или родителя передается ребенку. В семьях с доброжелательными отношениями дети менее тревожны, чем в семьях, где часто возникают конфликты.

Интересен тот факт, что после развода родителей, когда, казалось бы, в семье закончились скандалы, уровень тревожности ребенка не снижается, а, как правило, резко возрастает. Психолог Е.Ю. Брель выявила и такую закономерность: тревожность детей возрастает в том случае, если родители не удовлетворены своей работой, жилищными условиями, материальным положением. Может быть, именно поэтому в наше время число тревожных детей неуклонно растет.

Авторитарный стиль родительского воспитания в семье тоже не способствует внутреннему спокойствию ребенка.

Существует мнение, что учебная тревожность начинает формироваться уже в дошкольном возрасте. Этому могут способствовать как стиль работы воспитателя, так и завышенные требования к ребенку, постоянные сравнения его с другими детьми. В некоторых семьях на протяжении всего года, предшествующего поступлению в школу, в присутствии ребенка ведутся разговоры о выборе “достойной” школы, “перспективного” учителя. Озабоченность родителей передается и детям. Кроме того, родители нанимают ребенку многочисленных учителей, часами выполняют с ним задания. Неокрепший и еще не готовый к такому интенсивному обучению организм ребенка иногда не выдерживает, малыш начинает болеть, желание учиться пропадает, а тревожность по поводу грядущего обучения стремительно возрастает.

Тревожность может быть сопряжена с неврозом или с другими психическими расстройствами. В этих случаях необходима помощь медицинских специалистов.

Источник

Изучение тревожности у детей младшего школьного возраста

Аннотация. Статья посвящена исследованию тревожности у детей младшего школьного возраста. Дается определение понятию «тревожность», представлены уровни тревожности и их характеристика. Выявлены особенности и динамика проявления школьной тревожности у детей младшего школьного возраста. Исследование тревожности детей проводилось при помощи методик: Тест тревожности (В. Амена, Д. Дорки, Р. Тэммла), Методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса.

Ключевые слова: тревога, тревожность, изучение, младший школьный возраст.

Среди наиболее актуальных проблем, возникающих в практической деятельности человека, особое место занимают проблемы, связанные с психическими состояниями. В ряду различных психических состояний, являющихся предметом научного исследования, наибольшее внимание уделяется состоянию, обозначаемому как «беспокойство», «тревога».

Анализ литературы [1-5; 13-17] и наши собственные выводы 11 привели к следующим обобщениям. Впервые выделил и акцентировал состояние беспокойства, тревоги 3. Фрейд. Он охарактеризовал данное состояние как эмоциональное, включающее в себя переживание ожидания и неопределенности, чувство беспомощности. По определению Р. С. Немова, «тревожность – постоянно или ситуативно проявляемое свойство человека приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях». По мнению А. М. Прихожан тревожность – это переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. Различают тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или темперамента.

Среди причин, вызывающих детскую тревожность, на первом месте – это неправильное воспитание и неблагоприятные отношения ребенка с родителями, особенно с матерью, которая ощущает себя единым целым с ребенком, пытается оградить его от трудностей и неприятностей жизни.

Тревожность ребенка может вызываться и особенностями взаимодействия воспитателя с ребенком, превалированием авторитарного стиля общения или непоследовательности требований и оценок.

К ним относятся ограничения спонтанной активности в играх (в частности, в подвижных) в деятельности, на прогулках и т. д.; ограничение детской непосредственности на занятиях.

Следующая ситуация – ситуация соперничества, конкуренции, особенно сильную тревожность она будет вызывать у детей, воспитание которых проходит в условиях гиперсоциализации. В этом случае дети, попадая в ситуацию соперничества, будут стремиться быть первым, любой ценой достигнуть самых высоких результатов.

Еще одна ситуация – ситуация повешенной ответственности. Когда тревожный ребенок попадает в нее, его тревога обусловлена страхом не оправдать надежду, ожиданий взрослого и быть им отвергнутым.

Также к возникновению и развитию тревожности и страха способны интенсивно воздействовать на развивающееся воображения детей сказочного образца. Все эти персонажи могут как раз познакомить детей с отрицательными, негативными сторонами взаимоотношений людей, с жестокостью и коварством, бездушием и жадностью, как и с опасностью вообще. Вместе с тем жизнеутверждающий настрой сказок, в которых добро одерживает победу над злом, жизнь над смертью, дает возможность показать ребенку, как можно преодолеть возникающие трудности и опасности.

Тревожность имеет ярко выраженную возрастную специфику, обнаруживающуюся в ее источниках, содержании, формах проявления и запрете. Для каждого возрастного периода существуют определенные области, объекты действительности, которые вызывают повышенную тревогу большинства детей вне зависимости от наличия реальной угрозы или тревожности как устойчивого образования. Эти «возрастные тревожности» являются следствием наиболее значимых социальных потребностей. У детей раннего возраста тревожность порождается разлукой с матерью. В возрасте 6-7 лет главную роль играет адаптация к школе, в младшем подростковом – общении со взрослыми (родителями и учителями), в ранней юности – отношение к будущему и проблемы, связанные с отношениями полов.

Вступая на порог новой жизни, школьной жизни ребенок сталкивается с появлением нового страха. Существует даже термин «школьная фобия», что подразумевает навязчиво преследующих некоторых детей страх перед посещением школы.

Иногда родители сами боятся школы и непроизвольно внушают этот страх детям или драматизируют проблемы начала обучения, выполняют вместо детей задания, а также излишне контролируют их.

Как правило, не испытывают страха перед посещением школы уверенные в себе, любимые, активные и любознательные дети, стремящиеся самостоятельно справится с проблемами обучения и наладить отношения со сверстниками.

Помимо боязни идти в школу, нередко возникает страх опросов. В основе этого страха лежит боязнь сделать ошибку, совершить глупость, оконфузиться, быть осмеянным. Как правило, боятся отвечать на вопросы тревожные, боязливые дети. Больше всего бояться отвечать у доски. Доска для них — это своего рода лобное место. Именно у доски в полной мере проявляется беззащитность некоторых детей, их незащищенность.

Чаще всего силой, смягчающей возникающие вокруг ребенка напряжения, оказывается семья. В семье ребенок, прежде всего, получает признание своего человеческого «я», утверждается как личность, находит круг людей, с которыми может поделиться своими переживаниями и — что не менее важно — может не делиться, если не считает нужным. Семья, не дающая этого эмоционального фундамента, оставляет его незащищенным перед трудностями и противоречиями окружающего его большого мира. Тогда ему приходится искать такую душевную опору среди других взрослых.

Для многих в школьную пору не просто обостряются старые, нажитые в семье проблемы, но и к ним прибавляются новые, еще более тяжкие — и часто на всю жизнь. Было бы несправедливо перекладывать всю ответственность за эмоциональные проблемы учащихся только на плечи школы, забывая о семье. В жизни школьника эти два фактора неразрывно связаны.

К сожалению, режим школьной жизни, структура учебного года сами по себе способствуют переутомлению, особенно физически ослабленных или эмоционально неустойчивых детей. Психогигиенисты не раз подчеркивали, что деятельность учебной четверти не должна превышать шести недель, после которых детям необходим 7-10 -дневный отдых.

Большинство детей проходят в своём психическом развитии ряд возрастных периодов повышенной чувствительности к страхам. Все эти страхи носят переходящий характер, но они способны оживлять аналогичные страхи, сохраняющиеся в памяти тревожных родителей. Страхи взрослых передаются детям в семье. Это наиболее типичный психологический путь передачи страхов. Вероятность появления страхов у детей всегда выше при наличии их у родителей, особенно, если на лицо общие свойства высшей нервной деятельности, а так же, когда родители пользуются у детей авторитетом и когда между ними существует тесный эмоциональный контакт.

Источник внушённых детских страхов — взрослые, окружающие ребёнка (родители, бабушки, воспитатели детских учреждений), которые непроизвольно заражают ребёнка страхом, тем, что излишне настойчиво, подчеркнуто эмоционально указывают на наличие опасности. К числу внушенных можно отнести также и страхи, которые возникают у излишне тревожных родителей. Разговоры при ребёнке о смерти, болезнях, пожарах, убийствах отражаются на его психике, калечат её.

Школьные страхи не только лишают ребёнка психологического комфорта, радости учения, но и способствуют развитию детских неврозов. Первоклассники, которые по разным причинам не могут справляться с учебной нагрузкой, со временем попадают в разряд неуспевающих, что в свою очередь, приводит как к неврозам, так и к школобоязни.

Тревожные дети очень чувствительны к своим неудачам, остро реагируют на них, склонны отказываться от той деятельности, например рисования, в которой испытывают затруднения.

Факторы, влияющие на возникновение страхов:

— наличие страхов у родителей, главным образом у матери;

— тревожность в отношении с ребенком, избыточное предохранение его от опасности и изоляция от общения его со сверстниками;

— излишне ранняя рационализация чувств ребенка, обусловленная чрезмерной принципиальностью родителей или их эмоциональным неприятием детей;

— большое количество запретов со стороны родителя того же пола или полное предоставление свободы ребенку родителем другого пола, а также многочисленные нереализуемые угрозы всех взрослых в семье;

— отсутствие возможности для ролевой идентификации с родителем того же пола, преимущественно у мальчиков, создающее проблемы в общении со сверстниками и неуверенность в себе;

— конфликтные отношения между родителями в семье;

— психические травмы типа испуга, обостряющие возрастную чувствительность детей к тем или иным страхам;

— психическое заражение страхами в процессе общения со сверстниками и взрослыми.

Тревожные дети имеют склонность к вредным привычкам невротического характера (они грызут ногти, сосут пальцы, выдергивают волосы, занимаются онанизмом). Манипуляция с собственным телом снижает у них эмоциональное напряжение, успокаивают.

К причинам школьной тревожности можно отнести:

— школьные неприятности (двойки, замечания, наказания);

— домашние неприятности (переживания родителей, наказания);

— неблагоприятное общение со сверстниками («дразнят», «смеются»).

К сожалению, несмотря на отмеченное выше большое количество работ по рассматриваемой проблеме, исследованию детской тревожности уделяется недостаточно внимания. В последнее время стали появляться работы, отражающие специфику развития тревожности школьников при возможности оценки ее уровня у детей начиная с 3-летнего возраста. В большинстве работ, рассматривающих возникновение и развитие тревожности, осуществляется психодинамический подход. Разделяющие его авторы исходят из того, что уже в младшем школьном возрасте достаточно четко проявляются индивидуальные особенности высшей нервной деятельности ребенка, в основе которых лежат свойства нервных процессов возбуждения и торможения и их различных сочетаний.

Наше исследование детской тревожности проводилось среди 18 первоклассников начальной школы МОУ СОШ №3 г.Щучье при помощи следующих методик [12]:

1. Тест тревожности (В. Амена, Д. Дорки, Р. Тэммла),

2. Методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса,

3. Метод наблюдения.

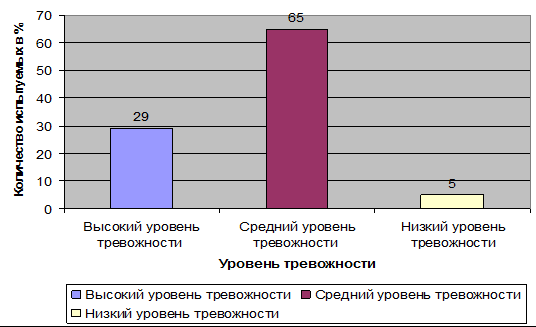

В ходе диагностики по методике «Тест тревожности» (В. Амена, Д. Дорки, Р. Тэммла), мы получили результаты, которые представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Результаты диагностики по методике «Тест тревожности» (В. Амена, Д. Дорки, Р. Тэммла)

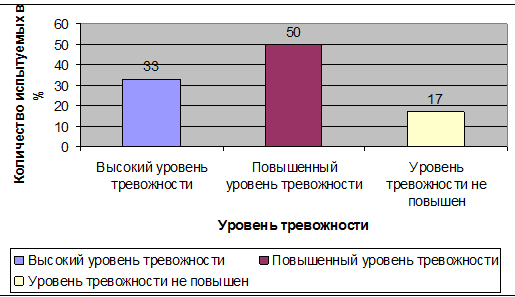

В результате диагностики по методике тревожности Филипса, мы установили, что больше 50% набрали 9 детей, что составляет 50% класса, здесь можно говорить о повышенной тревожности младших школьников, 6 детей (33% класса) набрали больше 75 % от общего числа вопросов теста, здесь мы говорим о высокой тревожности. Остальные дети набрали меньше 50% от общего числа вопросов теста, у этих детей (3 ребенка — 17% класса) можно констатировать отсутствие повышенной тревожности.

Результаты мы представили на рисунке 2.

Рисунок 2. Результаты диагностики по методике Филипса

Метод наблюдения позволил определить непосредственные проявления эмоций детей младшего школьного возраста. Наблюдение показало, что дети не владеют «языком» эмоций как способом выражения своего собственного эмоционального состояния, не умеют «прочитывать» эмоциональное состояние другого и на основе этого строить взаимодействие. В связи с этим во взаимоотношениях детей наблюдаются такие проявления, как агрессия, злобность, неумение уступить, наладить контакт со сверстником. Дети затрудняются выделить действия, из-за которых произошел конфликт, определить причину того или другого действия, поведения, объяснить, почему необходимо поступить так, а не иначе. Младшие школьники оказались эмоционально скованными, не могли совершить эмоциональное встречное движение навстречу друг к другу – улыбка, объятие, рукопожатие и т.д., продолжить взаимодействие после конфликта.

После наблюдения за поведением детей, а также сопоставив результаты диагностики по двум методикам, мы смогли выделить 6 детей из 18, у которых высокий уровень тревожности, 10 детей младшего школьного возраста имеют повышенный уровень тревожности, и лишь у одного ребенка уровень тревожности не повышен. Возможно в семье этого ребенка гармоничные отношения, где адекватно реагируют на все изменения внешних условий, требования родителей не завышены, родители и дети общаются между собой, умеют выслушивать друг друга, между всеми членами разделены обязанности и ответственности.

Вывод: Школьная тревожность может проявляться в поведении самыми разнообразными способами, маскируясь под другие проблемы. Основными диагностическими признакми школьной тревожности являются пассивность на уроках, скованность при ответах, смущение при малейшем замечании со стороны учителя. На перемене тревожный ребенок не может найти себе занятие, любит находиться среди детей, не вступая, однако, в тесные контакты с ними. Кроме того, в силу больших эмоциональных нагрузок, ребенок начинает чаще болеть, снижается сопротивляемость соматическим заболеваниям.

Ссылки на источники

- Долгова В.И., Гольева Г.Ю. Эмоциональная устойчивость личности: Монография – М.: Изд-во «Перо», 2014. – 173 с.

- Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – М., 2007.

- Ковалев Г.А. Психологическое развитие ребенка и жизненная среда // Вопросы психологии, 1993. – №1. – С. 13-23.

- Грегор О. Как противостоять стрессу // Стресс жизни. – СПб, 2002.

- Ишманская М.Л. Тревожный ребенок: Кто он и как ему помочь? // Дошкольная педагогика, 2005. – с. 50–54.

- Педагогическая психология [Текст]: практикум: / под ред. Л.А. Регуш, В.И. Долговой, А.В. Орловой. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2012. – 304 с.

- Долгова В.И., Гольева Г.Ю. Эмоциональная устойчивость личности: Монография – М.: Изд-во «Перо», 2014. – 173 с.

- Долгова В.И., Мельник Е.В. Эмпатия/Монография. – М.: Перо, 2014. – 161 с.

- Долгова В.И., Аркаева Н.И., Капитанец Е.Г. Инновационные психолого-педагогические технологии в начальной школе/монография. – М.: Издательство Перо, 2015. – 200 с.

- Долгова В.И., Капитанец Е.Г. Коррекция и развитие внимания младших школьников с интеллектуальной недостаточностью – Челябинск: АТОКСО, 2010 – 117с.

- Долгова В.И., Рокицкая Ю.А., Меркулова Н.А. Готовность родителей к воспитанию детей в замещающей семье. – М.: Издательство Перо, 2015. – 180 с.

- Альманах психологических тестов. – М.: КСП, 2011. – 400 с. ил.

- Вегнер А.Л. Выявление и коррекция неблагоприятных вариантов развития личности детей и подростков. – М.: Изд-во Наука, 2009. – 125 с.

- Кочубей Б.И., Новикова Е.В. Эмоциональная устойчивость школьника. – М.: Изд-во Сфера, 2008. – 196 с.

- Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. – М., 2009. – 218 с

- Вачков И. Умение владеть эмоциями. Воспитание школьников. – 2006. – №5 – С. 34–49

- Захаров А.И. Как помочь нашим детям избавиться от страха. – СПб., 2005.

Долгова В.И., Гольева Г.Ю. Эмоциональная устойчивость личности: Монография – М.: Изд-во «Перо», 2014. – 173 с.

Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – М., 2007.

Ковалев Г.А. Психологическое развитие ребенка и жизненная среда // Вопросы психологии, 1993. – №1. – С. 13-23.

Грегор О. Как противостоять стрессу // Стресс жизни. – СПб, 2002.

Ишманская М.Л. Тревожный ребенок: Кто он и как ему помочь? // Дошкольная педагогика, 2005. – с. 50–54.

Педагогическая психология [Текст]: практикум: / под ред. Л.А. Регуш, В.И. Долговой, А.В. Орловой. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2012. – 304 с.

Долгова В.И., Гольева Г.Ю. Эмоциональная устойчивость личности: Монография – М.: Изд-во «Перо», 2014. – 173 с.

Долгова В.И., Мельник Е.В. Эмпатия/Монография. – М.: Перо, 2014. – 161 с.

Долгова В.И., Аркаева Н.И., Капитанец Е.Г. Инновационные психолого-педагогические технологии в начальной школе/монография. – М.: Издательство Перо, 2015. – 200 с.

Долгова В.И., Капитанец Е.Г. Коррекция и развитие внимания младших школьников с интеллектуальной недостаточностью – Челябинск: АТОКСО, 2010 – 117с.

Долгова В.И., Рокицкая Ю.А., Меркулова Н.А. Готовность родителей к воспитанию детей в замещающей семье. – М.: Издательство Перо, 2015. – 180 с.

Альманах психологических тестов. – М.: КСП, 2011. – 400 с. ил.

Вегнер А.Л. Выявление и коррекция неблагоприятных вариантов развития личности детей и подростков. – М.: Изд-во Наука, 2009. – 125 с.

Кочубей Б.И., Новикова Е.В. Эмоциональная устойчивость школьника. – М.: Изд-во Сфера, 2008. – 196 с.

Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. – М., 2009. – 218 с

Вачков И. Умение владеть эмоциями. Воспитание школьников. – 2006. – №5 – С. 34–49

Захаров А.И. Как помочь нашим детям избавиться от страха. – СПб., 2005.

Источник