«Оставаться или идти»

Тематика: Нетрадиционная медицина

Что такое эмоция и что такое чувство?

«Какая между ними разница?» — удивленно вопрошают те, кто хотел бы поспорить и доказать, что это одно и то же. Привычка отождествлять эти понятия происходит оттого, что у нас не принято думать или размышлять над своими мыслями. Мы, так называемые цивилизованные люди XX века, отвыкли от этого.

Как, по-вашему, смогли бы выжить наши прапрадеды, не зная духовной жизни и не размышляя о ней? Они завещали нам немеркнущую жизненную мудрость, а мы не желаем воспользоваться ею, поскольку мы якобы ее переросли. Нам подавай новую! Факт, что человечество становится все старше, однако не намного мудрее — мы лишь усложняем жизнь и считаем это мудростью. Мы путаем разум и жизненную мудрость. Из-за быстрого технического прогресса духовное развитие затормозилось, ибо дух мы стали отрицать. Вера превратилась в массовую моду, и все рады этому обману. Так же и церковь.

Что за польза от бессмысленной веры? Мы постоянно ищем новое, увлекательное, а старые мудрости выбрасываем в мусорный ящик.

Новым нам кажется медитация, распространившаяся по всему миру из стран Востока. В действительности же медитация — это иноязычное название, обозначающее размышление. Это не что иное, как дошедшее до нас с Востока новое старое. Поскольку обряды и обычаи жарких стран отличаются от наших, то и медитация воспринимается как явление загадочное и притягательное.

Думаю, что сформировавшийся на протяжении тысячелетий опыт размышления, характерный для каждой страны и народа, должен быть наиболее близким по духу и наиболее действенным. Мы ведь произрастаем на этой почве, только она может способствовать нашему бурному цветению. Если мы бездумно заимствуем чуждое, то оно не может нас учить. Половинчатое учение может нанести вред.

Конец XX века нуждается в раскрытии разума и реализации огромных возможностей мозга.

Человек Севера живет в холоде, темноте и обособленности.

Эти условия благоприятны для развития разума. Прощение есть выход на уровень чувств через разум и при помощи разума.

Чувство — это душевный покой, а эмоция — порыв чувств. Это словно волна, поднятая шквалистым ветром. Чувство и эмоция — две стороны мира чувств. Человечество живет на уровне эмоций. Не сознавая того сами, мы стремимся к глубокому уровню чувств. Иногда же, наоборот, говорим о чувствах, а на деле жаждем больших и красивых эмоций. Иной их жаждет, а иной боится. Иной считает свое большое чувство эмоцией, а иной считает эмоцию чувством. Они — два противоположных полюса единого целого.

Кто постиг их принципиальное различие, тот хорошо понимает себя и других. В самых общих чертах как люди мы очень похожи друг на друга, при ближайшем же рассмотрении оказываемся очень разными. Хоть мы и считаем себя умными, нам всем недостает знаний.

Ребенок говорит: «Я знаю».

Молодой человек говорит: «Я знаю».

Старый человек говорит: «Я знаю».

Человек с начальным образованием говорит: «Я знаю».

Человек с высшим образованием говорит: «Я знаю». Интеллигент говорит: «Я знаю». Ученый говорит: «Я знаю». Экстрасенс говорит: «Я знаю».

И каким тоном можно это произнести! Иной высказывает свои знания так ясно и дружелюбно, что увлекает за собой. А у иного из уст извергается такое, что ты цепенеешь и уже не хочешь сказать ни слова.

Человек, умудренный жизненным опытом, то есть человек духовный, не говорит ничего — он знает.

Знают все, но знание каждого, даже если глядеть на один и тот же предмет, будет различным. По-настоящему умный не подчеркивает своего ума, он и без того виден зрячему, а что видит слепой — это уже неважно.

Представьте себе аудиторию, полную народа, следящую за выступающим. Никто не видит его абсолютно одинаково, каждый видит его по-своему, со своего уровня. А если выслушать мнение каждого, то различие будет еще разительнее, поскольку на оценку влияет характер человека, жизненный опыт, эмоции и чувства.

Так и книга вызывает у каждого разные эмоции. Например, та, что Вы держите сейчас в руках. Кто-то смеется, кто-то плачет, кто-то сердится, а кто-то радуется, так как нашел опору, чтобы идти дальше. Иной отчаивается, обнаружив, что совершил в жизни слишком много ошибок. Иной возмущается, поскольку вычитал, что его заклеймили плохим человеком. А многие вообще не берут эту книгу в руки. Они уже заранее составили о ней свое мнение, опираясь на чужую оценку. Очень у многих, прочитавших ее, возник страх, что прощение им не под силу — еще напутают что-нибудь, поди знай, что тогда может случиться.

Страхи, страхи, страхи! Не успеешь начать готовиться в мыслях к прошению, а страх уже тут как тут и уничтожает прекрасное подчистую.

Посмотрите, сколько эмоций. Мы живем на уровне эмоций, боремся с несуществующими врагами и не сознаем, что сами их выдумали.

Многие мне говорили: «Спасибо за книгу! Теперь я знаю, отчего у меня все эти недуги. Раньше я только догадывался, а теперь знаю». В последнем предложении ясно сформулировано то, что характеризует нас всех — уровень чувств подает знак в виде догадки, но ей до поры не верят. «Как прочел книгу, так поверил», — говорят люди.

Отсутствие веры является проблемой современного человека. Усвоивший школьную премудрость нуждается в прочных знаниях, это — характерная примета нашего времени. Если знание столь конкретно, что человек готов его использовать, то оно тут же усваивается. Этот человек неожиданно для себя поверил в хорошее. За несколько месяцев жизнь и здоровье таких людей быстро нормализуются. В них все больше укрепляется вера в то, что знания дают возможность лечить себя мыслями.

Знание есть умение идти в правильном направлении.

Знание дает душевный покой. Душевный покой — это чувство.

С душевного покоя начинается развитие мира чувств в сторону все больших мудростей духовного мира. До тех пор человек, будучи пленником эмоций, будет продолжать охотиться за впечатлениями, наслаждаться внешним блеском и привлекательностью материального благополучия, именуя себя при этом человеком чувств.

Чем больше богатство, тем больше эмоций и меньше чувств. Чем сильнее мы жаждем зажиточности, тем дальше отдаляемся от мира чувств.

Мы называем эмоции чувствами, и это большая ошибка. Чем человек духовнее, т. е. чем у него больше жизненного опыта, тем меньше у него эмоций и тем глубже мир его чувств. А человек, живущий в эмоциональной чехарде, может навесить на мудрого свою бирку с ценой, не понимая, что его оценка является отражением его собственного уровня. Только эмоциональный человек дает оценки, сравнивает, соревнуется, жаждет почета и славы. Мудрый же кажется обычному человеку скучным и бесчувственным.

Поразмыслите над своими эмоциями. В качестве эмоции возьмите, например, страх. Вообразите, что Вы оказались в некоем жутком месте, откуда никак не выбраться, и запомните это ощущение.

Теперь представьте себе страх уровня чувств. Вы находитесь в том же месте, но на сей раз Вы мудры. Вы знаете все об этом жутком месте и пребываете там в состоянии полного душевного покоя. Не испытываете ли Вы уже иное чувство? Не спокойное ли понимание того, что такое страх? Знание мудрого, которое дарит душевный покой? Это и есть чувство.

Если у Вас не сработало воображение, то представьте себя пострадавшим на пожаре. А потом пожарником, который знаком с огнем и в очаге огня ведет себя разумно. Если бы он там боролся со своими страхами, то пламя распространилось бы дальше.

Для четкого уяснения различия между эмоцией и чувством сравните таким же методом, например, чувство вины, злобу, подозрительность и любую проще или сложнее выраженную словами мысль.

А теперь подумаем о любви. Вообразите себе любовь на уровне эмоций, а затем любовь на уровне чувств. Первая вызывает возбуждение и эротические фантазии, за которыми следует подъем физической активности, бурная деятельность и наконец грусть и состояние опустошенности. От второй душа наполняется невыразимо теплым чувством счастья и сознанием того, что я люблю и меня любят. Ничего лучшего быть не может.

Если мы сумеем разграничивать эмоции и чувства, то сумеем и разобраться в своих жизненных проблемах. Если нет, то придется учиться. Придется заставить работать мысль и делать это до тех пор, пока различие не станет ясным.

Человечество — словно море. Море есть совершенство. Оно всегда переменчиво, прекрасно и одновременно пугающе. Оно может быть зеркально гладким, но стоит нагрянуть порыву ветра, как возникают волны. За короткое время может подняться шторм. Море — как человечество, где все поверхностное лежит на поверхности, а все основательное залегает на глубине. Естественно, что имеются и промежуточные уровни.

Ветер — это жизненная трудность, жизненный урок. Лишь только ветер делает из эмоции стресс. Стресс возникает только из эмоции.

Кто преодолел страх, тот научился плавать. Кто освободился от страха, тот научился нырять.

Но ныряющих на глубину мало. Морское дно — это мечта. Не все осмеливаются о нем даже мечтать, они скорее скажут, что дно их не интересует, что у них и на суше дел предостаточно. Между уровнем эмоций и уровнем чувств стоит барьер страха.

Кто осмеливается и умеет нырять, того шторму не достать. Чем глубже нырять, тем меньше беспокоит шторм. Даже самой высокой волне никогда не достичь дна.

Поверхность моря есть уровень эмоций, который на всякий порыв ветра отзывается волнами. Чем крепче ветер, тем сильнее эмоции, и их воздействие может оказаться сокрушительным. Чем неумелее пловец, тем больше он боится как за себя, так и за других. Испуганный человек утрачивает способность мыслить, теряет разум. Оценивая все со своей позиции, он в каждом ныряльщике видит утопающего, которого требуется спасти. И он не в состоянии понять, почему спасаемый вырывается из его рук и в итоге злится, когда спасение удается. Подобным образом, не спрашивая, нужна ли их помощь, поступают люди, которые считают себя хорошими, не сознавая того, что в действительности ими движет страх оказаться плохим, или страх меня не любят. Страх этот вызывает потребность быть хорошим, что само по себе было бы неплохо, если бы не давящий страх. В этом случае доброта — лишь видимость, фальшь.

Морское дно является уровнем чувств. Кто освободился от страха, тот способен нырять. Чем смелее совершенствует он свою технику, тем большую приобретает сноровку. Чем больше он желает разведать глубины, тем терпеливее стремится к своей цели, тем больше успех. И так в жизни во всем.

Постарайтесь теперь отыскать свое место в этом море. Попытайтесь уяснить, почему Вы находитесь именно на этом уровне и какие из-за этого возникли проблемы.

Будьте честными перед самим собой, тогда сумеете понять и других.

© Все права принадлежат авторам и издателям.

Информация на данном сайте предоставлена исключительно в ознакомительных целях, чтобы Вы могли читать книги онлайн бесплатно без регистрации.

Источник

5 книг о том, что такое любовь

Книги, о которых сегодня пойдет речь, помогают понять, как в современном мире устроены отношения, кто субъект этих отношений и что мы вообще называем сегодня любовью.

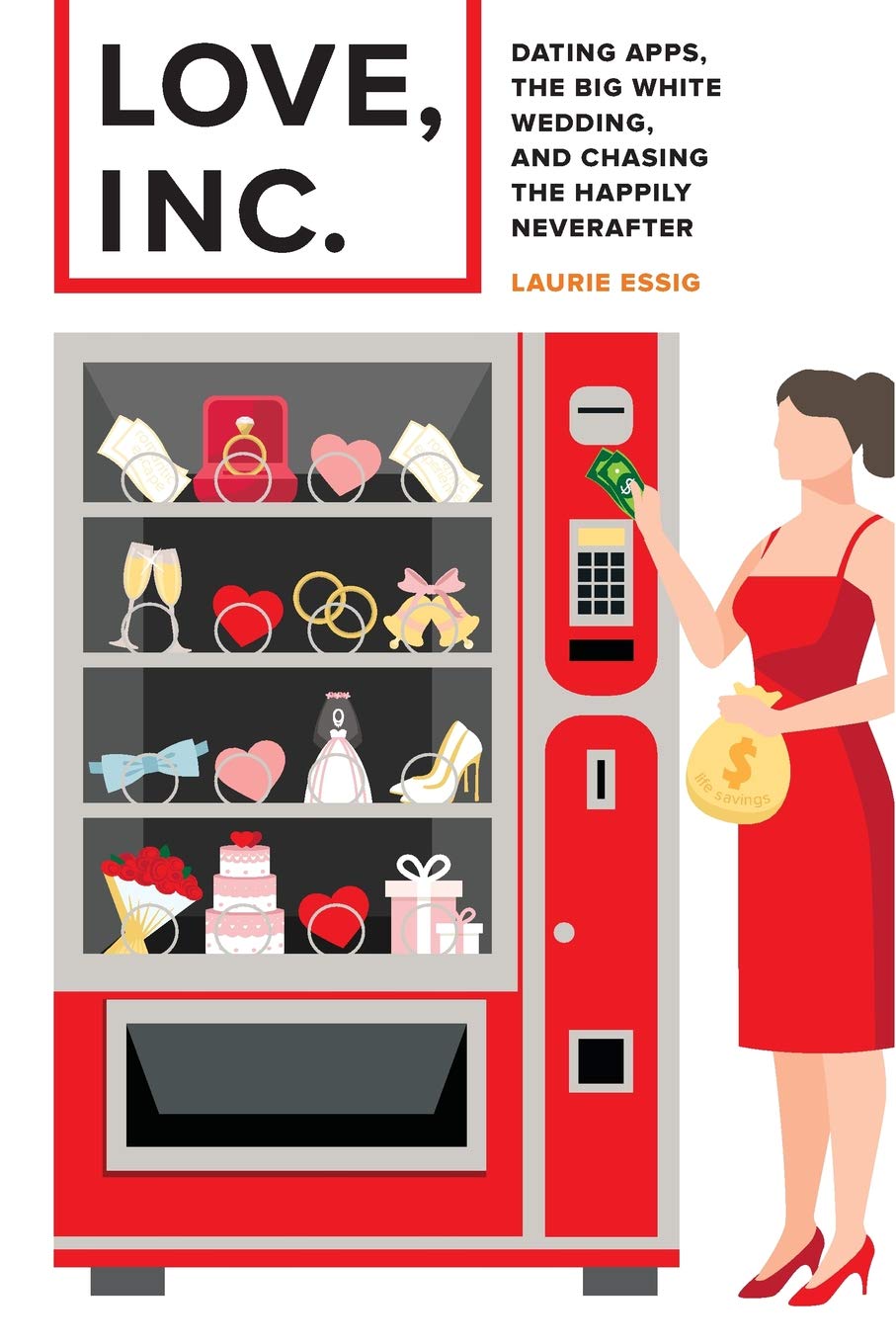

Я выбрала книги разные и с точки зрения формата, и с точки зрения оптики, в которой они написаны. Работы Евы Иллуз и Лори Эссиг — это социологические исследования, написанные на обширном полевом материале. Они развивают уже существующие теории, вводят новые понятия, но при всей научности читаются легко. Книга Лоры Кипнис тоже основана на продолжительном научном анализе, но написана она в жанре публицистической полемики. Во вступлении прямо говорится, что это крик души о том, что происходит с отношениями, чувствами, чувственностью. Совсем другого рода книга Михаила Эпштейна; она, на мой взгляд, вообще выпадает из всех известных жанров, и для нее я придумала отдельное определение — философская поэзия. Последняя книга, возможно, неожиданна для тех, кто меня знает как отчаянного критика селф-хелп-литературы. Тем не менее я выбрала работу практикующего психолога Марины Травковой, потому что она — замечательное исключение в этом формате.

Естественно, мой список неисчерпывающий, но он представляет, на мой взгляд, основные направления, по которым сейчас идет дискуссия о том, что такое отношения.

На мой взгляд, эта книга — не только самое важное на данный момент высказывание на тему отношений, любви и эмоциональной жизни, но и одно из самых фундаментальных исследований о том, как вообще устроено современное общество. Мне кажется, что по своему значению для начала XXI века она сопоставима с «Самоубийством» Дюркгейма для конца века XIX.

Иллуз действительно отталкивается именно от дюркгеймовской традиции, поскольку предмет ее исследования — социальная аномия. Опираясь на анализ частной жизни, сексуальности, интимности и того, как люди понимают приватные отношения, Иллуз с предельной точностью восстанавливает картину устройства постиндустриального, неолиберального общества. Эта картина вполне соответствует и российским реалиям, поскольку Россия — несмотря на многие оговорки — тоже к таким обществам относится.

Еще недавно, говорит Иллуз, мы говорили об идее «чистых отношений»; о том, что в любви люди стремятся к чистой связи, не обусловленной материальными, политическими и другими контекстами. Над этими «чистыми отношениями» необходимо работать при помощи специальных инструментов, которые нам предлагает терапия, self-help и так далее. Проект «чистых отношений» — проект производительный, в его рамках вы с партнером трудитесь над некоторым продуктом. Этот образ глубоко укоренен в идее продуктивного капитализма: существует контрактное партнерство, которое в долгосрочной перспективе производит нечто — в нашем случае эмоциональное удовлетворение.

Главный тезис Иллуз: все это закончилось. Закончилось вместе с производительным капитализмом, с переходом к экономике события, экономике ощущения. В ходе этого процесса полностью меняется и наше представление об отношениях. Отношения становятся событием, а не продуктом. Современный субъект стремится организовывать романтическую и интимную жизнь по принципу быть в нужное время в нужном месте с нужным набором компетенций, пережить ощущения и двигаться дальше. Поэтому самым главным навыком современного человека становится способность любые отношения заканчивать. Это касается не только романтических, а вообще любых отношений. Иллуз называет это разлюбливанием, раздруживанием, распартнериванием.

В своем анализе Иллуз очень интересно применяет классическую триаду exit, voice и loyalty, разработанную экономистом Альбертом Хиршманом. Лояльность — это когда терпишь наличные условия — свойственна патриархальным и авторитарным обществам; для более демократических обществ более характерна модальность голоса, когда люди озвучивают свои потребности и претензии. Голос и открытая коммуникация необходимы для поддержания продуктивных отношений. В этих терминах можно рассматривать распад СССР, которому предшествовало провозглашение гласности, как результат перехода от лояльности к голосу. Сама идея «гласности» заключалась в том, чтобы научиться озвучивать свои требования, претензии, пожелания. И в этом плане важную инструментальную роль сыграло массовое внедрение разных селф-хелп, пси- и коучиноговых подходов: идея «проговаривания» лежит в самой их основе. Антропологи и социологи, изучавшие этот период на постсоветском пространстве, говорят о том, что «шоковая терапия» рынка шла рука об руку с «шоковой терапией» субъекта этого рынка. Однако способность поддерживать модальности голоса или лояльности больше не делают нас успешными субъектами. Теперь важнее всего модальность выхода — искусства вовремя уйти в сторонку. Иллуз называет это «неотношениями»: контрактной формы чистых отношений больше нет, есть текучая форма обмена ресурсами, из которой каждый из участников в любой момент может выйти.

И здесь говорится крайне важная вещь: способность к выходу из любых отношений — это один из немногих способов утверждения своей автономности, суверенности, субъектности, который вообще доступен современному человеку. Мы способны повлиять на столь ничтожно малую долю обстоятельств и условий своей жизни, ощущение собственной значимости нам столь чуждо, что ситуация выхода, ситуация отказа от отношений — почти единственное, что позволяет нам формировать свою субъектность.

Иллуз раскрывает свои тезисы на материале интервью с людьми разного пола, возраста и сексуальной ориентации, которые рассказывают о своих любовных, романтических, брачных интимных историях. Из них складывается невеселое понимание того, как работает общество в целом. Это очень грустная, даже в чем-то страшная книга, где нет света в конце тоннеля. При этом стоит знать, что автор — человек убежденных левых взглядов, которая в других работах дает ясно понять, что без усиления институтов, которые бы поддерживали в обществе равенство, никаких интимных отношений, любовного счастья не будет. Когда мы полностью оголены и беззащитны перед рынком, мы не способны на долгосрочные отношения, сопереживание, взаимодействия с другими людьми.

Подзаголовок этой книги — «Вдохновляющее путешествие по многогранному миру любви». Это не академическая работа, которая систематизировала бы понятия в узком ключе, — это сложное поэтическое высказывание о том, что такое любовь. Сейчас выходит переиздание книги в виде двухтомника — и это еще один прекрасный повод о ней поговорить.

Мне нравится в этой книге все, но больше всего мне нравится одна из ее глав, которая называется «Многообразие любовного опыта». Эпштейн предлагает задуматься о том, насколько разные жанры бывают у любовной истории; мысль, казалось бы, банальная, но, мне кажется, она сейчас нам не вполне доступна и понятна, поскольку доминирующий язык рассуждения о переживаниях — язык терапевтического менеджмента. Мы рассуждаем об отношениях в ключе инвестирования, и нам сложно представить другие возможности. Эпштейн же просто, как волшебник из шляпы, вынимает одного кролика за другим: бывает любовь-анекдот — история на три строчки, абсурдная ситуация, над которой можно посмеяться. Бывает любовь-героический эпос: десять лет они друг друга ждали, боролись, встречались, и вот, наконец, что-нибудь произошло. Бывает любовь — греческая драма, где главную роль исполняет хор, бывает любовь-роман.

Мы вообще привыкли говорить о любви, используя слово «роман». Наше представление о том, как рассказывается нарратив любви, именно таков: должны быть драмы, жертвы, трагический элемент. Однако эта форма необязательна — глядя на эпштейновских кроликов, понимаешь, что свой опыт можно упаковать в очень разные формы и тем здорово обогатить свою жизнь. Если попробовать пересказать любовь-роман как любовь-анекдот, это может иметь целительный эффект, помочь увидеть ситуацию с другой точки, понять себя в качестве иного субъекта, начать новые отношения с другой точки.

Эпштейн замечательно пишет про эротическое, совсем иначе, чем пишут лучшие сексологи. Он опирается на христианскую теологию, делает множество аллюзий к религиозному опыту. Во всем, о чем он говорит в этой книге, важен Другой как главное условие существование твоего собственного опыта: если нет Другого, в тандеме с которым ты что-то переживаешь, ради которого ты что-то переживаешь, то жизнь бессмысленна. Тем самым «Любовь» — это очень гуманная книга, потому что она провозглашает абсолютную легитимность любовной боли и неудачи, включает их в орбиту человеческого опыта — необходимого опыта, а не сводит их к результатам неправильно устроенной психики человека, который бесконечно вляпывается в идиотские ситуации, потому что плохо отработал свои травмы.

Эпштейн предлагает совершенно иной ракурс: мы ориентированы на Другого, который находится где-то вне нашего мира. Он все время подчеркивает, что Другой — фантастическая, заколдованная вселенная и у нас очень мало шансов ее понять. Отсюда все наши боли и падения, которые происходят при попытке приблизиться к тому, что для нас непостижимо. И если приблизиться удается — это чудо из чудес (и каждый человек — это чудо).

Эпштейн — это свет в конце туннеля, который не может предложить Иллуз. Макс Вебер писал про то, что модернизация расколдовывает. Эпштейн же учит ультрасовременного тертого калача — горожанина поэтически и философски заколдовать свои чувства и окружающий мир. В этом плане это совершенно фантастическая книга, которую 14 февраля каждый должен открыть, налить шампанского и по ней погадать.

Если Эпштейн — просекко, то Лора Кипнис — соляная кислота. Это остроумная, очень веселая и злая книга, полная резких обобщений и спорных тезисов. Главный вопрос книги: как получилось, что «триумфом любви» стали отдельные домохозяйства и живущие в моногамии пары? Является ли брачная скука или принуждение к ней социально необходимыми? Кипнис ясно показывает, как и почему капитализму необходима моногамия, почему над всеми висит норматив верности до гроба, причем неважно в каких констелляциях. Наша культура, отмечает Кипнис, представляет из себя удивительный парадокс: она одновременно гиперсексуализирована, но при этом сохраняет пуританские корни.

Кипнис спрашивает: как получилось, что любовь превратилась в труд, в бесконечное эмоциональное производство, в домашний ГУЛАГ (по выражению автора)? Такая постановка вопроса делает книгу немного устаревшей, она написана до того, как мы перешли на Uber и Tinder, и поэтому видит отношения в той «производительной» перспективе, которая сегодня уже уходит на второй план. Однако истину своего момента она суммирует исчерпывающим образом.

Рассуждая о том, как риторика труда подчинила себе сферу романтического, Кипнис пишет: «Мы все знаем, что над хорошим браком надо трудиться, мы выучили катехизис высокотрудозатратной интимности. Трудиться, трудиться и трудиться! Учитывая всю тяжеловесность происходящего, в чем тогда разница между „на работе“ и „после работы“? Работа — дом, дом — работа, есть ли еще на свете места, где тебе необязательно заниматься производительным трудом? Моногамия превращается в тяжелую работу, желание становится предметом контракта, брак выгоден, как домашняя фабрика, где муж и жена привязаны цепями воспроизводства статус-кво. Неужели это и есть то, что мы называем „хорошие отношения“?»

Кипнис полемически вводит идею о том, что внебрачные отношения, то, что называют изменой, — это первичная форма восстания против эмоционального капитализма и капитализма в целом. Потому что если над браком надо работать, то в измене работать не нужно; измена — это забастовка, это санаторий, куда люди сбегают с фабрики.

Измена, остроумно показывает Кипнис, подрывает всю капиталистическую систему в первую очередь потому, что она опасна для управления временем, где моногамный субъект предсказуемым образом вписан в график с 9 до 6. Измена взламывает это расписание, сущностно необходимое любой производительной системе. Вспомним фильм «Осенний марафон», Бузыкина, который весь обвешан таймерами и часами. В чем его главная проблема? Не в том, что он мучился угрызениями совести, а в том, что он не смог организовать свое время — на том и погорел.

Книга называется «Против любви», но, конечно же, она не против любви, а против идеологии любви, то есть против мифов, которые делают людей послушными, конформными, готовыми смиряться с неравенствами. Она о том, что связанные браком и общей собственностью люди гораздо менее склонны к политическому и трудовому протесту. Кипнис так и пишет: «Любая социальная программа, основанная на невнятном тезисе типа „работа ради любви“ или „работа за любовь“, потребует свою силовую структуру, чтобы внедрять этот императив. Мы, несчастная масса разочарованных, нередко ищем свое счастье в звукоизолированном мире психотерапии. Целая индустрия, чье дорогостоящее существование обязано радостной идее о том, что амбивалентность или неуверенность в завтрашнем дне — это излечимое состояние. Что рост означает адаптацию к доминирующим жизненным условиям, что восстание — это невроз, слава Богу, излечимый». Этот взгляд на терапию исключительно как на форму внедрения конформизма тоже часть ее полемики, он заставляет задуматься — но все же он чрезмерно обобщающий.

Книга Марины Травковой, семейного терапевта с 15-летним опытом работы, очень удачно опровергает взгляд Кипнис на психотерапию как на инструмент идеологического насилия. То, что говорит Травкова, совершенно не противоречит Лоре Кипнис: главным условием измены, как мы ее понимаем, является брак — в данном случае брак в российском обществе, на материале которого написана книга. Измена становится событием в контексте патриархальных ценностей, гендерного неравенства и предельно нереалистичных ожиданий от брака. Она становится последствием косного отношения к себе и партнеру, результатом пребывания в том самом домашнем ГУЛАГе.

Для меня книга страшно интересна, потому что это не просто self-help, который говорит, как надо делать. Травкова помогает учитывать социальные контексты, исполняемые роли, а не только психологические особенности. Очень важно то, что она обращается ко всем субъектам, участвующим во внебрачных отношениях: к инициаторам измены, тем, кому изменили, и тем, кого принято называть «третьим». Она рассматривает всех этих людей как равных субъектов, каждый из которых ищет в этих отношениях не только психологического удовлетворения, но и социальной реализации. Речь в книге идет не просто о «ремонте» конкретных отношений, но о необходимости пересмотреть всю идею отношений, которые оказались в ситуации измены. Травкова не призывает быть конформистом, но, напротив, предлагает инструменты, с помощью которых можно пересмотреть социальный договор, саму идею моногамии, задаться вопросом о том, нужна ли она всем или только кому-то. Моногамия в этой оптике оказывается одним из возможных, для многих — желанным, но далеко не единственным способом существования.

В этом смысле текст пересекается с бестселлером Эстер Перель «Право на „лево“. Почему люди изменяют и можно ли избежать измен» (Эксмо, 2018). Марина проделывает работу американки Перель в российском контексте. Эта книга — про наше, русское, и хотя она про неверность, она также про любовь; про то, какие разные формы она принимает; про то, какими разными словами мы ее называем; про то, в каких удивительных местах мы ее ищем.

Если нет сил прочесть Иллуз, попробуйте Лори Эссиг — это менее фундаментальная работа, и читается она легче. Это очень американская книга — и по духу, и по специфике анализируемого материала. Эссиг пишет о том, как устроены отношения, любовь и рынок эмоций, ощущений и переживаний в США — и это само по себе любопытно, так как я думаю, что люди, которые не сталкивались с американской повседневностью, часто недооценивают удивительную патриархальность ее «любовного» извода. И заключается эта патриархальность не столько в гомофобии или гендерных стереотипах (хотя куда без них), сколько в представлении о том, что моногамный, материально обеспеченный брак — это решение всех проблем в жизни, это предел мечтаний. Поэтому поиск партнера становится подобен охоте на единорога, и когда он наконец находится, то кажется, будто самое главное дело в жизни решено и все, что теперь нужно делать, — это «работать над отношениями», чтобы не дай бог не потерять эту главную (и нередко единственную) опору в жизни.

Проблема в том, считает Эссиг, что это слияние романтического и материалистического очень глубоко институционализировано государством. Брак остается главным социальным лифтом, на брак «навешано» множество разных социальных статусов и привилегий, брак продолжает быть основной формой социального гражданства. В результате от любви ожидается, что она не только станет большим эмоциональным событием, но и конвертируется в материальные и социальные блага. Эссиг очень критически смотрит на этот подход, она говорит о том, что такая зацикленность на реализации «личного счастья» (желательно в денежном эквиваленте) деполитизирует людей, делает их слепыми по отношению к тем неравенствам, которые они пытаются компенсировать социальной мобильностью через брак — или острыми переживаниями от прыжков из одного любовного приключения в другое.

Источник