- Для Глухих и Слабослыщаниях

- Все записи Записи сообщества Поиск Наташа Петрова запись закреплена Для Глухих и Слабослыщаниях запись закреплена В прошлом году школа №30 сделала «ляп», делегировав ребят, которые читали стихи только голосом, без жестов. На сей раз все было в порядке: Регина Ивлиева, Анна Жадан, Юлия Миняшкина и Анастасия Еремкина показали, что и слабослышащие жестовой речью владеют на приличном уровне (как будто мы сомневались). Особенно порадовала Еремкина, исполнив стихи «Берегите Россию» так красиво и проникновенно, что жюри, расчувствовавшись, едва не отдало ей 1-е место этой номинации (поэзия, старшая группа). Но и 2-е место тоже неплохо. Все впереди, тем более когда наставник — такой ас, как Максим Шейнин. Анастасия Еремкина (30-я школа) Берегите Россию — нет России другой. Берегите её тишину и покой. Это небо и солнце, этот хлеб на столе И родное оконце в позабытом селе. Для Глухих и Слабослыщаниях запись закреплена Еще один Максим Иванов, и тоже из 101-й школы (нет, они не родственники) очень живо прочитал стихи Рождественского «Родина моя». Вообще, ребята из этой школы выступили достойно, собрав букет призовых мест. Кроме Ивановых, «медали» получили Надежда Кузьмина со стихами Шаферана «Гляжу в озера синие» и группа декламаторов, исполнивших сценку из Гайдара «Клятва Тимура». Хорошая работа их руководителей — неувядаемой Тамары Монаховой и молодого Евгения Березина. Надежда Кузьмина (школа 101) Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой. Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой Для Глухих и Слабослыщаниях запись закреплена «Глухие поэзию не любят!» — скажет скептик. «Ну-ну, смотря какие глухие. Есть еще любители в русских селеньях, и тем более в такой большой деревне, как Москва!» — возразит оптимист. Кто тут прав? Заглянем на конкурс, о котором речь пойдет ниже. Показать полностью. Настоящим праздником для неслышащих ценителей поэзии и художественного слова стал второй столичный конкурс «Слово в наших руках», прошедший 6 февраля в стенах школы №1406 «Центр на Павелецкой». Праздником — потому что участники исполняли жестами стихи и отрывки из прозы, и тут же, рядом, на большом экране, параллельно воспроизводились эти тексты. Так что проблем с недопониманием со стороны зрителей не было. Можно было и наслаждаться прекрасными произведениями на экране, и одновременно следить, насколько правильно (и выразительно) перелагают их школьники на жесты. На этот раз темой конкурса стал «Мой дом — Россия». Что ж, это дает гораздо больший простор для выбора, чем прошлогодняя тема «У войны не женское лицо». Уже первое выступление приятно удивило: Максим Иванов из 101-й школы прочитал прозу Паустовского «Мещерская сторона». Чудесные строки классика на экране сопровождались дивными фотопейзажами Мещеры. Довольно-таки длинный текст Максим исполнил почти без запинок. А если что, можно было свериться с текстом, который мерцал рядом. Чуть ли не половина участников в дальнейшем прибегала к помощи экрана («шпаргалки»). То ли не успели зазубрить, то ли волнение сказалось, как доброжелательно намекнул председатель жюри Валерий Куксин (в жюри также входили Владимир Базоев, Александр Коляда, Любовь Корвякова, Людмила Осокина). Источник «Клики радости, крики отчаянья…» В июле замечательному неслышащему поэту Ивану Исаеву исполнилось бы 75 лет. Но в 2005 году его не стало… Потеряв слух в девятилетнем возрасте, он с юных лет был связан с миром глухих людей. Его стихи и журнальные очерки, талантливо и ярко написанные, часто становились событием для «воговцев». Проработав ряд лет в журнале «Огонёк», он в начале 90-х возглавил московскую газету «Мир глухих», а позже работал в журнале «В едином строю». Иван Исаев много сделал по воспитанию поэтического молодняка: консультировал начинающих поэтов, организовывал творческие семинары, был бессменным художественным руководителем литературного объединения неслышащих поэтов «Камертон». А еще он составил и отредактировал несколько коллективных сборников стихов, в том числе масштабную «Антологию глухих поэтов». Многие «воговцы» помнят стихотворения поэта, в том числе «Клики радости, крики отчаянья…», которое часто исполняется в жестовом переводе со сцены и давно считается неофициальным гимном нашего Общества. К юбилею поэта на средства ВОГ издана книга его избранной лирики «Перламутровые облака» (составители – Алексей Исаев и Ярослав Пичугин). Обложка сборника избранной лирики Ивана Исаева В этот сборник вошли лучшие стихотворения Ивана Исаева, причем целый ряд стихов прежде не публиковался. Публикуем одно из стихотворений, вошедшее в сборник. БРАТУ АЛЕКСЕЮ Вспомним детство — как зимами стылыми нас с тобою, шутя и всерьез, брат носами сводил и затылками: кто кого, ерши, перерос? Как ни тужился я, все же вскорости поиссяк мой старшинства вершок, и соплю уязвленной гордости проглотил я: да, ты — обошел… Победитель — он чужд сострадания. И, желая добить на корню, ты мне бросил тогда: «И годами я, вот увидишь, тебя обгоню…» Сколько было острот, сколько гогота, уяснить недостало ума, что твоими устами глаголила откровение — мудрость сама. И когда в смертный час мой пред веждами поплывут, угасая, огни, я губами шепну почерневшими: «Обгони меня, брат, обгони…» Источник Человек с острова Молчания Память — соль на рану: И в наклон, и прямо И тихонько пела. Обопрусь о раму — что там, в поднебесье? Снова вижу маму. Да не вспомню песни. Добрый день, Дмитрий! Очень уважаю вашу позицию и радуюсь, что такая газета позволяет вам говорить о русской поэзии, причем с большим тактом, ненавязчиво. Когда в октябре 1993 года горел Белый дом, я работал в «Российской газете». Но не поэтому хочу послать вам стихи моего брата Ивана Александровича Исаева. И не потому, что он мой брат. Просто думаю, что он заслуживает большего внимания, чем обрел его при жизни. У Вани было немало стихотворных подборок в журнале «Огонек» последнего, советского периода, и почти каждая публикация отмечалась годовой премией. Ваня не страдал головокружением при виде собственного портрета рядом с кумирами тех лет. Такую оценку редакции считал скорее авансом, чем подлинным достижением. Поэтому он с большим чувством показывал мне отклики читателей, часто иронизируя над теми, кто не жалел эмоций восхищения. Да, окончательная оценка всегда за читателем. Я же хочу, пользуясь своим правом младшего брата, донести до вас лишь некоторые штрихи нелегкой его судьбы. Родился он в 1938 году в крошечной томской деревушке с поэтическим названием Малиновая Грива, ныне уже не существующей. Кстати, родители наши годом раньше перебрались сюда из села Красная Дубрава (сплошь поэзия!), что в Пензенской области. Малая родина, ее жители встречаются во многих его стихах. Именно там, в раннем возрасте научился Ваня читать и писать. Вскоре случилась череда несчастий: в девять лет потерял слух, а вскоре и отца. С той поры он учился далеко от дома в спецшколах, без какой-либо помощи из дома, поражая всех страстью к учебе и отличными оценками. Сверстники на жестовом языке звали его «Ваня-Книжка». После техникума работал на заводе конструктором. Настойчиво готовился к поступлению в Литературный институт имени А.М. Горького. В 1973 году Ваня первым из неслышащих получил диплом о его окончании. С тех пор полностью отдался литературной работе. Много занимался с глухими коллегами, ступившими на стихотворную стезю. 20 сентября 1995 года брат скоропостижно умер. При жизни ему удалось издать три небольших сборника. В посмертной книге «Грамматика жизни» собраны почти все его стихи, а друзья поделились воспоминаниями. Хорошая книжка получилась, но, увы, ее тираж настолько мал, что сразу же стала библиографической редкостью. А так хочется, чтобы читатели открыли для себя стихи Ивана, нашли у него строки, созвучные душе. Именно об этом мечтал мой брат. Источник emil_sokolskij Эмиль Сокольский Ярослав Пичугин, состоящий во Всероссийском обществе глухих, подарил мне и книгу Ивана Исаева (1938–2005), – как я понял, это имя весомо в среде среди неслышащих поэтов. Вот несколько слов о нём в этой книге: «Его одухотворённые и глубокие произведения доказали, что глухота – не препятствие для любых творческих свершений. Родился в деревне Малиновая Грива в Томской области. Окончил Литературный институт, в советское время работал в отделе поэзии журнала «Огонёк». Был также талантливым журналистом. Несколько лет возглавлял московскую газету «Мир глухих», потом работал в журнале «В едином строю». Составил и отредактировал «Антологию глухих поэтов». Его стихотворение «Клики радости, крики отчаяния…» давно считается неофициальным гимном неслышащих россиян». Не увидел я у Исаева ярко выраженного лица; стихи эти мог написать рядовой поэт… Хотя есть настроение. Есть искренность. Но и всё… Однако благодаря знакомству со стихами Исаева я теперь знаю упомянутый «гимн», Вот он: Клики радости, крики отчаянья… В море звуков земли родной мы живём островами молчания, окружённые тишиной. Звуки, звуки кругом трассируют, но не слышит их тот, кто глух. Наша слабость, стань нашей силою, силой разума, силой рук! Мысль не меряют децибелами, суть не в громе парадных фраз. Мы дела свои молча делаем и дела говорят за нас! Источник В мире вечной тишины В мире вечной тишины Клики радости, крики отчаянья… В мире звуков земли родной Мы живем островами молчания, В предыдущих главах мы уже писали о глухих. Так принято называть всех людей с потерей слуха большей или меньшей степени, то есть слабослышащих. От 4 до 6 % населения нашей планеты страдает теми или иными расстройствами слуха. Именно чтобы помочь таким людям в общении и создаются различные слухоулучшающие аппараты. Лишь около 0,1 % всего населения страдает настолько тяжелыми формами глухоты, что слуховые протезы и другие сурдотехнические средства оказываются практически бесполезны. Но и это отнюдь не мало. В бывшем Советском Союзе, например, насчитывалось около 300 тысяч человек, полностью утративших слух. Именно о них и пойдет речь в этой главе. Мы уже писали о том, какое настороженное, неприязненное отношение встречают глухие и слабослышащие люди. Еще более неприязненно относились к глухонемым. По данным М. В. Богданова-Березовского почетного Лейб-Отиатра Двора Его Императорского Величества, еще в начале XX века в российском захолустье варварски обращались с глухонемыми. Темные суеверные люди нередко считали их повинными в стихийных бедствиях. В деревне пожар — спроси с глухонемого, пала корова — накликал глухонемой. Известны случаи, когда за подобные «поступки» глухонемых приковывали цепью к позорному столбу, нещадно избивали. Замечательный русский поэт Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932) озаглавил известный сборник своих стихов, вышедший в 1919 году, «Демоны глухонемые». Эпиграф и название сборника он позаимствовал из стихотворения Тютчева «Ночное небо так угрюмо…»: Одни зарницы огневые, Как демоны глухонемые, Ведут беседу меж собой. Смысл образа он пояснял так: «…Глухонемота является неизбежным признаком посланичества… Она ведь только уста, через которые вещает святой дух». Как видим, даже гуманист Волошин не смог преодолеть своего мистического отношения к глухонемым. К сожалению, до сих пор не существует однозначного и достаточно четкого разграничения степени утраты слуха. Одной из наиболее простых классификаций является распределение таких больных на две группы. К первой группе — слабослышащих относят людей с такими недостатками слуха, которые в значительной мере преодолеваются с помощью слуховых аппаратов. Это обычно соответствует понижению слуха не более 75–80 децибел. К глухим в этой классификации относят людей, которым слуховые аппараты помочь не в состоянии. Такие люди, как правило, не слышат ничего, кроме очень громких и резких звуков (гудок тепловоза на расстоянии нескольких метров, сильный шум реактивного самолета). Передо мной лежит книга В. и 3. Крайниных «Человек не слышит» (издательство «Знание», Москва, 1987 год). Много лет назад маленькая дочь ее авторов в результате инфекционной болезни полностью и навсегда утратила слух, и девочку пришлось воспитывать и учить как глухую. Друзья дочери стали друзьями родителей, завязалась переписка со многими и многими людьми, которых постигла та же беда. В книге приведено много историй, эпизодов из жизни глухих. Вот один из них. Поздно оглохший юноша с хорошо сохранившейся речью перед поездкой в Болгарию на Международный конгресс глухих зашел в поликлинику за справкой о состоянии здоровья. Врач поликлиники хорошо понимает его речь. Однако, заканчивая оформление документа, он размашисто пишет сверху: «Глухонемой». «Какой же я глухонемой? — недоумевает юноша. — Вы же поняли все, что я говорил!» «Для нас все глухонемые», — был ответ. Вот пример из той же книги. К авторам пришла взволнованная молодая женщина. «Мне говорили — вам близки проблемы глухоты. У меня большое горе — дочка глухая. Сейчас ей полтора года. А врач поликлиники сказал: „Если не слышит, то и говорить не будет“. Неужели это правда?» Как видим из этих эпизодов, даже некоторые врачи не видят разницы между глухими и глухонемыми, не говоря уже о тех, кто не обладает медицинским дипломом. Что же ответить на вопрос матери? Будет ли говорить глухая девочка? Древнегреческий философ Аристотель, живший в IV веке до нашей эры, правильно определив физическую природу звука, на многие века ввел в заблуждение мыслящее человечество, утверждая, что у глухих неизбежно нарушена способность произнесения слов. Хотя уже римский врач Гален указывал на эту ошибку своего предшественника, заблуждение просуществовало почти два тысячелетия. Как же обстоят дела на самом деле? Слух тесно связан с речью. Если его утрата произошла в первые месяцы или годы жизни, — без специального обучения ребенок остается немым. Если из-за глухоты или иных заболеваний ребенок не начал обучаться речи с 6–12 месяцев, то обучение его крайне затрудняется. С детства нам знакома сказка Киплинга «Маугли». Увы, это только сказка. Опыт реальной жизни подсказывает нам иное. Наблюдение за детьми, выросшими среди зверей (а такие случаи известны науке), показали, что по возвращении в человеческое общество обучению несколькими словами поддавались лишь те, кому было не больше 5 лет. Есть ли прямая связь между слухом и речью? В известной степени такая связь существует. Подражая звукам голоса матери, ее речи, речи окружающих, малыш уже с полугода пытается говорить, а к году произносит первые простые слова. Однако не следует утверждать подобно Аристотелю, что слух органически связан с речью. Приведенный пример с «Маугли» доказывает, что отсутствие речи есть не столько следствие глухоты, сколько недостаток обучения. Речь — одна из самых трудных «наук», которые приходится осваивать человеку за всю его жизнь. Только к 6–7 годам словарный запас ребенка с нормальным слухом достигает 3000–4000 слов. Важнейший фактор успешного освоения речи — раннее обучение. Дети, которых по тем или иным причинам начинали учить речи в 9–10 летнем возрасте, смогли освоить лишь десяток простейших слов. Видимо, только развивающийся пластичный мозг в состоянии в полной мере воспринять такое сложное и многоликое явление, как речь. «Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 000 слов. Словарь негра из людоедского племени „Мумбо-Юмбо“ составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и спокойно обходилась тридцатью». Фраза эта из «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова давно стала классической. Лингвисты по-разному определяют минимальное число слов, необходимое для общения. Базисный словарь большинства народов мира — число наиболее употребительных и наименее меняющихся со временем слов — содержит около 200 слов. Эти слова составляют не менее 70 % словарного фонда любой книги. Появившийся в начале нашего века упрощенный английский язык для британских колоний (так называемый «бейсик инглиш») включал 800 слов. Такое число слов достаточно для элементарного общения. Словарь ребенка с врожденной глухотой или утратившего слух в раннем детстве, намного уступает словарю его слышащего сверстника. При ранней глухоте одна из основных задач сурдопедагога (педагога, занимающегося с глухими детьми) — обучение ребенка устной речи и создание у него достаточно обширного запаса слов и понятий, без которых невозможно общение с окружающими. Известный английский специалист по физиологии слуха Морфи считает, что если маленького ребенка до двух лет не учить речевому общению, он рискует остаться неполноценным в умственном отношении. Потеря слуха в 8–10 летнем возрасте и старше, как правило, не нарушает речь. Однако в этом случае утрата контроля за собственным произношением и уровнем окружающего шума часто делает речь малоразборчивой. При обучении поздно оглохших, владеющих достаточно обширным словарным запасом, центр тяжести переносится на проблему восприятия речи. Источник

- «Клики радости, крики отчаянья…»

- Человек с острова Молчания

- emil_sokolskij

- Эмиль Сокольский

- В мире вечной тишины

Для Глухих и Слабослыщаниях

Клики радости, крики отчаянья.

В море звуков земли родной

мы живем островами молчания,

окруженные тишиной.

Показать полностью.

Звуки, звуки кругом трассируют,

но не слышит их тот, кто глух.

Наша слабость, стань нашей силою,

силой разума, силой рук!

Мысль не меряют децибелами,

суть не в громе парадных фраз.

Мы дела свои молча делаем

и дела говорят за нас!

- Все записи

- Записи сообщества

- Поиск

Наташа Петрова запись закреплена

Для Глухих и Слабослыщаниях запись закреплена

В прошлом году школа №30 сделала «ляп», делегировав ребят, которые читали стихи только голосом, без жестов. На сей раз все было в порядке: Регина Ивлиева, Анна Жадан, Юлия Миняшкина и Анастасия Еремкина показали, что и слабослышащие жестовой речью владеют на приличном уровне (как будто мы сомневались). Особенно порадовала Еремкина, исполнив стихи «Берегите Россию» так красиво и проникновенно, что жюри, расчувствовавшись, едва не отдало ей 1-е место этой номинации (поэзия, старшая группа). Но и 2-е место тоже неплохо. Все впереди, тем более когда наставник — такой ас, как Максим Шейнин.

Анастасия Еремкина (30-я школа)

Берегите Россию — нет России другой.

Берегите её тишину и покой.

Это небо и солнце, этот хлеб на столе

И родное оконце в позабытом селе.

Для Глухих и Слабослыщаниях запись закреплена

Еще один Максим Иванов, и тоже из 101-й школы (нет, они не родственники) очень живо прочитал стихи Рождественского «Родина моя». Вообще, ребята из этой школы выступили достойно, собрав букет призовых мест. Кроме Ивановых, «медали» получили Надежда Кузьмина со стихами Шаферана «Гляжу в озера синие» и группа декламаторов, исполнивших сценку из Гайдара «Клятва Тимура». Хорошая работа их руководителей — неувядаемой Тамары Монаховой и молодого Евгения Березина.

Надежда Кузьмина (школа 101)

Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой.

Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой

Для Глухих и Слабослыщаниях запись закреплена

«Глухие поэзию не любят!» — скажет скептик. «Ну-ну, смотря какие глухие. Есть еще любители в русских селеньях, и тем более в такой большой деревне, как Москва!» — возразит оптимист. Кто тут прав?

Заглянем на конкурс, о котором речь пойдет ниже.

Показать полностью.

Настоящим праздником для неслышащих ценителей поэзии и художественного слова стал второй столичный конкурс «Слово в наших руках», прошедший 6 февраля в стенах школы №1406 «Центр на Павелецкой». Праздником — потому что участники исполняли жестами стихи и отрывки из прозы, и тут же, рядом, на большом экране, параллельно воспроизводились эти тексты. Так что проблем с недопониманием со стороны зрителей не было. Можно было и наслаждаться прекрасными произведениями на экране, и одновременно следить, насколько правильно (и выразительно) перелагают их школьники на жесты.

На этот раз темой конкурса стал «Мой дом — Россия». Что ж, это дает гораздо больший простор для выбора, чем прошлогодняя тема «У войны не женское лицо».

Уже первое выступление приятно удивило: Максим Иванов из 101-й школы прочитал прозу Паустовского «Мещерская сторона». Чудесные строки классика на экране сопровождались дивными фотопейзажами Мещеры. Довольно-таки длинный текст Максим исполнил почти без запинок. А если что, можно было свериться с текстом, который мерцал рядом. Чуть ли не половина участников в дальнейшем прибегала к помощи экрана («шпаргалки»). То ли не успели зазубрить, то ли волнение сказалось, как доброжелательно намекнул председатель жюри Валерий Куксин (в жюри также входили Владимир Базоев, Александр Коляда, Любовь Корвякова, Людмила Осокина).

Источник

«Клики радости, крики отчаянья…»

Потеряв слух в девятилетнем возрасте, он с юных лет был связан с миром глухих людей. Его стихи и журнальные очерки, талантливо и ярко написанные, часто становились событием для «воговцев». Проработав ряд лет в журнале «Огонёк», он в начале 90-х возглавил московскую газету «Мир глухих», а позже работал в журнале «В едином строю».

Иван Исаев много сделал по воспитанию поэтического молодняка: консультировал начинающих поэтов, организовывал творческие семинары, был бессменным художественным руководителем литературного объединения неслышащих поэтов «Камертон». А еще он составил и отредактировал несколько коллективных сборников стихов, в том числе масштабную «Антологию глухих поэтов».

Многие «воговцы» помнят стихотворения поэта, в том числе «Клики радости, крики отчаянья…», которое часто исполняется в жестовом переводе со сцены и давно считается неофициальным гимном нашего Общества.

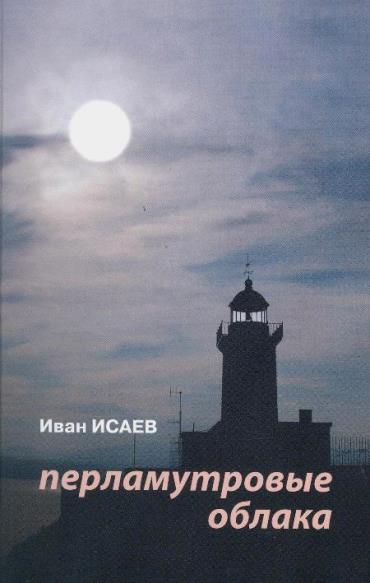

К юбилею поэта на средства ВОГ издана книга его избранной лирики «Перламутровые облака» (составители – Алексей Исаев и Ярослав Пичугин).

Обложка сборника избранной лирики Ивана Исаева

В этот сборник вошли лучшие стихотворения Ивана Исаева, причем целый ряд стихов прежде не публиковался.

Публикуем одно из стихотворений, вошедшее в сборник.

БРАТУ АЛЕКСЕЮ

Вспомним детство —

как зимами стылыми

нас с тобою, шутя и всерьез,

брат носами сводил и затылками:

кто кого, ерши, перерос?

Как ни тужился я, все же вскорости

поиссяк мой старшинства вершок,

и соплю уязвленной гордости

проглотил я: да, ты — обошел…

Победитель — он чужд сострадания.

И, желая добить на корню,

ты мне бросил тогда:

«И годами я,

вот увидишь, тебя обгоню…»

Сколько было острот, сколько гогота,

уяснить недостало ума,

что твоими устами глаголила

откровение — мудрость сама.

И когда в смертный час мой пред веждами

поплывут, угасая, огни,

я губами шепну почерневшими:

«Обгони меня, брат, обгони…»

Источник

Человек с острова Молчания

Память — соль на рану:

И в наклон, и прямо

И тихонько пела.

Обопрусь о раму —

что там, в поднебесье?

Снова вижу маму.

Да не вспомню песни.

Добрый день, Дмитрий!

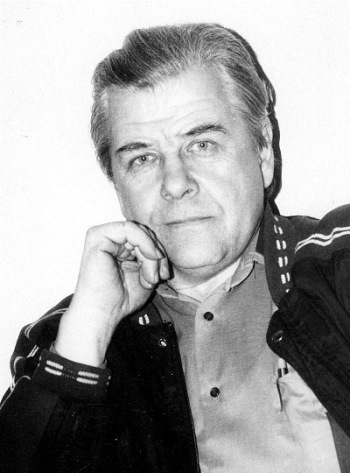

Очень уважаю вашу позицию и радуюсь, что такая газета позволяет вам говорить о русской поэзии, причем с большим тактом, ненавязчиво. Когда в октябре 1993 года горел Белый дом, я работал в «Российской газете». Но не поэтому хочу послать вам стихи моего брата Ивана Александровича Исаева. И не потому, что он мой брат. Просто думаю, что он заслуживает большего внимания, чем обрел его при жизни.

У Вани было немало стихотворных подборок в журнале «Огонек» последнего, советского периода, и почти каждая публикация отмечалась годовой премией. Ваня не страдал головокружением при виде собственного портрета рядом с кумирами тех лет. Такую оценку редакции считал скорее авансом, чем подлинным достижением. Поэтому он с большим чувством показывал мне отклики читателей, часто иронизируя над теми, кто не жалел эмоций восхищения. Да, окончательная оценка всегда за читателем. Я же хочу, пользуясь своим правом младшего брата, донести до вас лишь некоторые штрихи нелегкой его судьбы.

Родился он в 1938 году в крошечной томской деревушке с поэтическим названием Малиновая Грива, ныне уже не существующей. Кстати, родители наши годом раньше перебрались сюда из села Красная Дубрава (сплошь поэзия!), что в Пензенской области. Малая родина, ее жители встречаются во многих его стихах. Именно там, в раннем возрасте научился Ваня читать и писать.

Вскоре случилась череда несчастий: в девять лет потерял слух, а вскоре и отца. С той поры он учился далеко от дома в спецшколах, без какой-либо помощи из дома, поражая всех страстью к учебе и отличными оценками. Сверстники на жестовом языке звали его «Ваня-Книжка».

После техникума работал на заводе конструктором. Настойчиво готовился к поступлению в Литературный институт имени А.М. Горького. В 1973 году Ваня первым из неслышащих получил диплом о его окончании. С тех пор полностью отдался литературной работе. Много занимался с глухими коллегами, ступившими на стихотворную стезю. 20 сентября 1995 года брат скоропостижно умер.

При жизни ему удалось издать три небольших сборника. В посмертной книге «Грамматика жизни» собраны почти все его стихи, а друзья поделились воспоминаниями. Хорошая книжка получилась, но, увы, ее тираж настолько мал, что сразу же стала библиографической редкостью. А так хочется, чтобы читатели открыли для себя стихи Ивана, нашли у него строки, созвучные душе. Именно об этом мечтал мой брат.

Источник

emil_sokolskij

emil_sokolskij

Эмиль Сокольский

Ярослав Пичугин, состоящий во Всероссийском обществе глухих, подарил мне и книгу Ивана Исаева (1938–2005), – как я понял, это имя весомо в среде среди неслышащих поэтов. Вот несколько слов о нём в этой книге:

«Его одухотворённые и глубокие произведения доказали, что глухота – не препятствие для любых творческих свершений. Родился в деревне Малиновая Грива в Томской области. Окончил Литературный институт, в советское время работал в отделе поэзии журнала «Огонёк». Был также талантливым журналистом. Несколько лет возглавлял московскую газету «Мир глухих», потом работал в журнале «В едином строю». Составил и отредактировал «Антологию глухих поэтов». Его стихотворение «Клики радости, крики отчаяния…» давно считается неофициальным гимном неслышащих россиян».

Не увидел я у Исаева ярко выраженного лица; стихи эти мог написать рядовой поэт… Хотя есть настроение. Есть искренность. Но и всё…

Однако благодаря знакомству со стихами Исаева я теперь знаю упомянутый «гимн», Вот он:

Клики радости, крики отчаянья…

В море звуков земли родной

мы живём островами молчания,

окружённые тишиной.

Звуки, звуки кругом трассируют,

но не слышит их тот, кто глух.

Наша слабость, стань нашей силою,

силой разума, силой рук!

Мысль не меряют децибелами,

суть не в громе парадных фраз.

Мы дела свои

молча делаем

и дела говорят за нас!

Источник

В мире вечной тишины

В мире вечной тишины

Клики радости, крики отчаянья…

В мире звуков земли родной

Мы живем островами молчания,

В предыдущих главах мы уже писали о глухих. Так принято называть всех людей с потерей слуха большей или меньшей степени, то есть слабослышащих. От 4 до 6 % населения нашей планеты страдает теми или иными расстройствами слуха. Именно чтобы помочь таким людям в общении и создаются различные слухоулучшающие аппараты. Лишь около 0,1 % всего населения страдает настолько тяжелыми формами глухоты, что слуховые протезы и другие сурдотехнические средства оказываются практически бесполезны. Но и это отнюдь не мало. В бывшем Советском Союзе, например, насчитывалось около 300 тысяч человек, полностью утративших слух. Именно о них и пойдет речь в этой главе.

Мы уже писали о том, какое настороженное, неприязненное отношение встречают глухие и слабослышащие люди. Еще более неприязненно относились к глухонемым. По данным М. В. Богданова-Березовского почетного Лейб-Отиатра Двора Его Императорского Величества, еще в начале XX века в российском захолустье варварски обращались с глухонемыми. Темные суеверные люди нередко считали их повинными в стихийных бедствиях. В деревне пожар — спроси с глухонемого, пала корова — накликал глухонемой. Известны случаи, когда за подобные «поступки» глухонемых приковывали цепью к позорному столбу, нещадно избивали.

Замечательный русский поэт Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932) озаглавил известный сборник своих стихов, вышедший в 1919 году, «Демоны глухонемые». Эпиграф и название сборника он позаимствовал из стихотворения Тютчева «Ночное небо так угрюмо…»:

Одни зарницы огневые,

Как демоны глухонемые,

Ведут беседу меж собой.

Смысл образа он пояснял так: «…Глухонемота является неизбежным признаком посланичества… Она ведь только уста, через которые вещает святой дух». Как видим, даже гуманист Волошин не смог преодолеть своего мистического отношения к глухонемым.

К сожалению, до сих пор не существует однозначного и достаточно четкого разграничения степени утраты слуха. Одной из наиболее простых классификаций является распределение таких больных на две группы. К первой группе — слабослышащих относят людей с такими недостатками слуха, которые в значительной мере преодолеваются с помощью слуховых аппаратов. Это обычно соответствует понижению слуха не более 75–80 децибел. К глухим в этой классификации относят людей, которым слуховые аппараты помочь не в состоянии. Такие люди, как правило, не слышат ничего, кроме очень громких и резких звуков (гудок тепловоза на расстоянии нескольких метров, сильный шум реактивного самолета).

Передо мной лежит книга В. и 3. Крайниных «Человек не слышит» (издательство «Знание», Москва, 1987 год). Много лет назад маленькая дочь ее авторов в результате инфекционной болезни полностью и навсегда утратила слух, и девочку пришлось воспитывать и учить как глухую. Друзья дочери стали друзьями родителей, завязалась переписка со многими и многими людьми, которых постигла та же беда. В книге приведено много историй, эпизодов из жизни глухих. Вот один из них.

Поздно оглохший юноша с хорошо сохранившейся речью перед поездкой в Болгарию на Международный конгресс глухих зашел в поликлинику за справкой о состоянии здоровья. Врач поликлиники хорошо понимает его речь. Однако, заканчивая оформление документа, он размашисто пишет сверху: «Глухонемой».

«Какой же я глухонемой? — недоумевает юноша. — Вы же поняли все, что я говорил!»

«Для нас все глухонемые», — был ответ.

Вот пример из той же книги. К авторам пришла взволнованная молодая женщина. «Мне говорили — вам близки проблемы глухоты. У меня большое горе — дочка глухая. Сейчас ей полтора года. А врач поликлиники сказал: „Если не слышит, то и говорить не будет“. Неужели это правда?»

Как видим из этих эпизодов, даже некоторые врачи не видят разницы между глухими и глухонемыми, не говоря уже о тех, кто не обладает медицинским дипломом. Что же ответить на вопрос матери? Будет ли говорить глухая девочка?

Древнегреческий философ Аристотель, живший в IV веке до нашей эры, правильно определив физическую природу звука, на многие века ввел в заблуждение мыслящее человечество, утверждая, что у глухих неизбежно нарушена способность произнесения слов. Хотя уже римский врач Гален указывал на эту ошибку своего предшественника, заблуждение просуществовало почти два тысячелетия. Как же обстоят дела на самом деле?

Слух тесно связан с речью. Если его утрата произошла в первые месяцы или годы жизни, — без специального обучения ребенок остается немым. Если из-за глухоты или иных заболеваний ребенок не начал обучаться речи с 6–12 месяцев, то обучение его крайне затрудняется. С детства нам знакома сказка Киплинга «Маугли». Увы, это только сказка. Опыт реальной жизни подсказывает нам иное. Наблюдение за детьми, выросшими среди зверей (а такие случаи известны науке), показали, что по возвращении в человеческое общество обучению несколькими словами поддавались лишь те, кому было не больше 5 лет.

Есть ли прямая связь между слухом и речью? В известной степени такая связь существует. Подражая звукам голоса матери, ее речи, речи окружающих, малыш уже с полугода пытается говорить, а к году произносит первые простые слова. Однако не следует утверждать подобно Аристотелю, что слух органически связан с речью. Приведенный пример с «Маугли» доказывает, что отсутствие речи есть не столько следствие глухоты, сколько недостаток обучения.

Речь — одна из самых трудных «наук», которые приходится осваивать человеку за всю его жизнь. Только к 6–7 годам словарный запас ребенка с нормальным слухом достигает 3000–4000 слов. Важнейший фактор успешного освоения речи — раннее обучение. Дети, которых по тем или иным причинам начинали учить речи в 9–10 летнем возрасте, смогли освоить лишь десяток простейших слов. Видимо, только развивающийся пластичный мозг в состоянии в полной мере воспринять такое сложное и многоликое явление, как речь.

«Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 000 слов. Словарь негра из людоедского племени „Мумбо-Юмбо“ составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и спокойно обходилась тридцатью». Фраза эта из «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова давно стала классической. Лингвисты по-разному определяют минимальное число слов, необходимое для общения. Базисный словарь большинства народов мира — число наиболее употребительных и наименее меняющихся со временем слов — содержит около 200 слов. Эти слова составляют не менее 70 % словарного фонда любой книги. Появившийся в начале нашего века упрощенный английский язык для британских колоний (так называемый «бейсик инглиш») включал 800 слов. Такое число слов достаточно для элементарного общения.

Словарь ребенка с врожденной глухотой или утратившего слух в раннем детстве, намного уступает словарю его слышащего сверстника. При ранней глухоте одна из основных задач сурдопедагога (педагога, занимающегося с глухими детьми) — обучение ребенка устной речи и создание у него достаточно обширного запаса слов и понятий, без которых невозможно общение с окружающими.

Известный английский специалист по физиологии слуха Морфи считает, что если маленького ребенка до двух лет не учить речевому общению, он рискует остаться неполноценным в умственном отношении. Потеря слуха в 8–10 летнем возрасте и старше, как правило, не нарушает речь. Однако в этом случае утрата контроля за собственным произношением и уровнем окружающего шума часто делает речь малоразборчивой. При обучении поздно оглохших, владеющих достаточно обширным словарным запасом, центр тяжести переносится на проблему восприятия речи.

Источник

emil_sokolskij

emil_sokolskij