II. Раздел Сенсорная система

1. Органы чувств. Общая морфо-функциональная характеристика. Понятие об анализаторах. Классификация органов чувств. Принцип клеточной организации. Нейросенсорные и сенсоэпителиальные рецепторные клетки. Орган вкуса.

Общая морфофункциональная характеристика и классификация

Под сенсорной системой понимают совокупность органов и структур, обеспечивающих восприятие различных раздражителей, действующих на организм; преобразование и кодирование внешней энергии в нервный импульс, передачу по нервным путям в подкорковые и корковые центры, где происходят анализ поступившей информации и формирование субъективных ощущений. Сенсорная система — это анализаторы внешней и внутренней среды, которые обеспечивают адаптацию организма к конкретным условиям. Соответственно в каждом анализаторе различают 3 части: периферическую (рецепторную), промежуточную и центральную.

Периферическая часть представлена органами, в которых находятся специализированные рецепторные клетки. По специфичности восприятия стимулов различают механорецепторы (рецепторы органа слуха, равновесия, тактильные рецепторы кожи, рецепторы аппарата движения, барорецепторы), хеморецепторы (органон вкуса, обоняния, сосудистые интерорецепторы), фоторецепторы (сетчатки глаза), терморецепторы (кожи, внутренних органон), болевые рецепторы. Рецепторные клетки периферического отдела анализаторов являются составной частью органов чувств (глаз, ухо и др.) и органов, выполняющих в основном несенсорные функции (нос, язык и др.).

Промежуточная (проводниковая) часть сенсорной системы представляет собой цепь вставочных нейронов, по которым нервный импульс от рецепторных клеток передается к корковым центрам. На этом пути могут быть промежуточные, подкорковые, центры, где происходят обработка афферентной информации и переключение ее на эфферентные центры,

Центральная часть сенсорной системы представлена участками коры больших полушарий. В центре осуществляются анализ поступившей информации, формирование субъективных ощущений. Здесь информация может быть заложена в долговременную память или переключена на эфферентные пути.

Классификация органов чувств.

В зависимости от строения и функции рецепторной части органы чувств делятся на три типа.

К первому типу относятся органы чувств, у которых рецепторами являются специализированные нейросенсорные клетки (орган зрения, орган обоняния), преобразующие внешнюю энергию в нервный импульс.

Ко второму типу относятся органы чувств, у которых рецепторами являются не нервные, а эпителиальные клетки (сенсоэпителиальные). От них преобразованное раздражение передается дендритам чувствительных нейронов, которые воспринимают возбуждение сенсоэпителиальных клеток и порождают нервный импульс (органы слуха, равновесия, вкуса).

К третьему типу с невыраженной анатомически органной формой относятся проприоцептивная (скелетно-мышечная) кожная и висцеральная сенсорные системы. Периферические отделы в них представлены различными инкапсулированными и неинкапсулированными рецепторами.

Вкусовая сенсорная система. Орган вкуса

Орган вкуса — периферическая часть вкусового анализатора — представлен рецепторными эпителиальными клетками во вкусовых почках. Они воспринимают вкусовые (пищевые и непищевые) раздражения, генерируют и передают рецепторный потенциал афферентным нервным окончаниям, в которых появляются нервные импульсы. Информация поступает в подкорковые и корковые центры. При участии сенсорной системы обеспечиваются также некоторые вегетативные реакции (отделение секрета слюнных желез, желудочного сока и др.), поведенческие реакции на поиск пищи и т. п. Вкусовые почки располагаются в многослойном плоском эпителии боковых стенок желобоватых, листовидных и грибовидных сосочков языка человека. У детей, а иногда и у взрослых вкусовые почки могут находиться на губах, задней стенке глотки, небных дужек, наружной и внутренней поверхностях надгортанника.

Количество вкусовых почек у человека достигает 2000.

Источником развития клеток вкусовых почек является эмбриональный многослойный эпителий сосочков. Он подвергается дифференцировке под индуцирующим воздействием окончаний нервных волокон язычного, языкоглоточного и блуждающего нервов. Таким образом, иннервация вкусовых почек появляется одновременно с возникновением их зачатков.

Каждая вкусовая почка имеет эллипсоидную форму и занимает всю толщу многослойного эпителиального пласта сосочка. Она состоит из плотно прилежащих друг к другу 40—60 клеток, среди которых различают 5 видов клеток: сенсоэпителиальные («светлые» узкие и «светлые» цилиндрические), «темные» поддерживающие, базальные малодифференцированные и периферические.

От подлежащей соединительной ткани вкусовая почка отделяется базальной мембраной. Вершина почки сообщается с поверхностью языка при помощи вкусовой поры. Вкусовая пора ведет в небольшое углубление между поверхностными эпителиальными клетками сосочков —вкусовую ямку.

Сенсоэпителиальные клетки. Светлые узкие сенсоэпителиальные клетки содержат в базальной части светлое ядро, вокруг которого располагаются митохондрии, органеллы синтеза, первичные и вторичные лизосомы. Вершина клеток снабжена «букетом» микроворсинок, являющихся адсорбентами вкусовых раздражителей. На цитолемме базальной части клеток берут начало дендриты чувствительных нейронов. Светлые цилиндрические сенсоэпителиальные клетки подобны светлым узким клеткам. Между микроворсинками во вкусовой ямке находится электронно-плотное вещество с высокой активностью фосфатаз и значительным содержанием рецепторного белка и гликопротеидов, которое играет роль адсорбента для вкусовых веществ, попадающих на поверхность языка. Энергия внешнего воздействия трансформируется в рецепторный потенциал. Под его влиянием из рецептирующей клетки выделяется медиатор, который, действуя на нервное окончание сенсорного нейрона, вызывает в нем генерацию нервного импульса. Нервный импульс передается далее в промежуточную часть анализатора.

В каждую вкусовую почку входит и разветвляется около 50 афферентных нервных волокон, формирующих синапсы с базальными отделами рецепторных клеток. В формировании вкусовых ощущений принимают участие неспецифические афферентные окончания (тактильные, болевые, температурные), имеющиеся в слизистой оболочке ротовой

полости, глотке, возбуждение которых добавляет окраску вкусовых ощущений («острый вкус перца» и др.).

Поддерживающие эпителиоциты отличаются наличием овального ядра с большим количеством гетерохроматина, расположенного в базальной части клетки. В цитоплазме этих клеток много митохондрий, мембран гранулярной эндоплазматической сети и свободных рибосом. Около аппарата Гольджи встречаются гранулы, содержащие гликозаминогликаны. На вершине клеток имеются микроворсинки.

Базальные малодифференцированные клетки характеризуются небольшим объемом цитоплазмы вокруг ядра и слабым развитием органелл. В этих клетках выявляются фигуры митоза. Базальные клетки в отличие от сенсоэпителиальных и поддерживающих клеток никогда не достигают поверхности эпителиального слоя. Из этих клеток, видимо, развиваются поддерживающие и сенсоэпителиальные клетки.

Периферические (перигеммальные) клеткиимеют серповидную форму, содержат мало органелл, но в них много микротрубочек и нервных окончаний.

Регенерация.Сенсорные и поддерживающие эпителиоциты вкусовой почки непрерывно обновляются. Продолжительность их жизни примерно 10 сут. При разрушении вкусовых сенсорных эпителиоцитов нейроэпителиальные синапсы прерываются и вновь образуются на новых клетках.

Источник

Аккомодационный аппарат глаза

План

1. Общая морфо-функциональная характеристика органов чувств. Классификация:

2. Общи принцип клеточной организации рецепторных отделов.

3. Нейросенсорные и сенсоэпителиальные рецепторные клетки.

Органы чувств по определению И.П. Павлова – это периферические части анализаторов. Органы чувств воспринимают специфические раздражения преобразуют их в нервный импульс, передают информацию, закодировано в серии нервных импульсов через промежуточные части в анализаторы, в центральные.

Анализатор – это анатомо – физический прибор осуществляющий связь центральной нервной системы с внешней и внутренней средой.

В организме человека 11 видов анализаторов: вкусовой, вестибулярный, болевой, зрительный, двигательный, кожный, речедвигательный, слуховой, интерцептивный и пропреоцептивный, чувствительный.

Классификация органов чувств: различают три части, тесносвязанные между собой функционально и морфологически: периферическую часть, в которой происходит рецепция, или восприятие

— к 1-му относят орган зрения и орган обоняния.

— ко 2-ой промежуточную часть – проводящие пути и подкорковые образования, по которым передаются импульсы — к ним относятся органы вкуса, равновесия и слуха.

— з-я центральная часть – кору головного мозга, где происходит окончательный анализ и синтез воспринятого ощущения.

Ощущение — является осознанным ответом переработанной информации.

Органы чувств развиваются из утолщений эктодермы и имеющие в своем составе эпителиоциты. Они развиваются из нервной пластинки и имеющие в своем составе нейросенсорные рецепторы клетки (орган зрения и орган обоняния). Сетчатка и зрительный нерв формируются из нервной трубки в виде выпячиваний, называемых глазными пузырьками, сохраняющая связь с эмбриональным мозгом при помощи голых глазных стебельков. Вдоль стебелька в глазной пузырек проникают сосуды. Часть эктодермы, расположенная напротив отверстия глазного бокала, утолщается, инвангинируют и отшнуровывается, давая начало зачатку хрусталика. Стебелек глазного бокала пронизывается нейритами образующихся в сетчатке ганглиозных клеток. Эти нейриты и формируют зрительный нерв, направляющийся в мозг. Из окружающей глазной бокал мезенхимы формируются сосудистая оболочка и склера. В передней части глаза склера пееходит в покрытую многослойным плоским эпиелием прозрачную роговицу. Сосуды и мезенхима с эмбриональной сетчатки принимают участие в образовании стекловидного тела и радужки.

В глазном яблоке различают три основных функциональных аппарата:

- диоптрический, или светопреломляющий (роговица, жидкость

передней и задней камер глаза, хусталик, стекловидное тело).

- аккомодационный аппарат и аппарат адаптации (радужка – радужная оболочка, ресничное тело с цинковой связкой)

- рецепторный, световоспринимающий аппарат (сетчатка).

Глазное яблоко имеет три оболочки:

— фиброзную оболочку, состоящую из склеры и роговицы.

— сосудистую оболочку с ее компонентами: собственно сосудистой оболочкой, ресничным телом и радужкой;

— внутреннюю (сенсорную) оболочку глазного яблока – сетчатку.

Строение глазного яблока:

Фиброзная оболочка – это оболочка образует наружную часть глаза и представлена склерой, покрывающей большую поверхность глаза и переходящей в передней его части в роговице.

Склера – построена из плотной волокнистой соединительной ткани, состоящей из коллагеновых и эластичных волокон, между пучками волокон находятся фиброциты и меланоциты.

Сосудистая оболочка – представлена собственно сосудистой оболочкой, ресничным телом, радужкой.

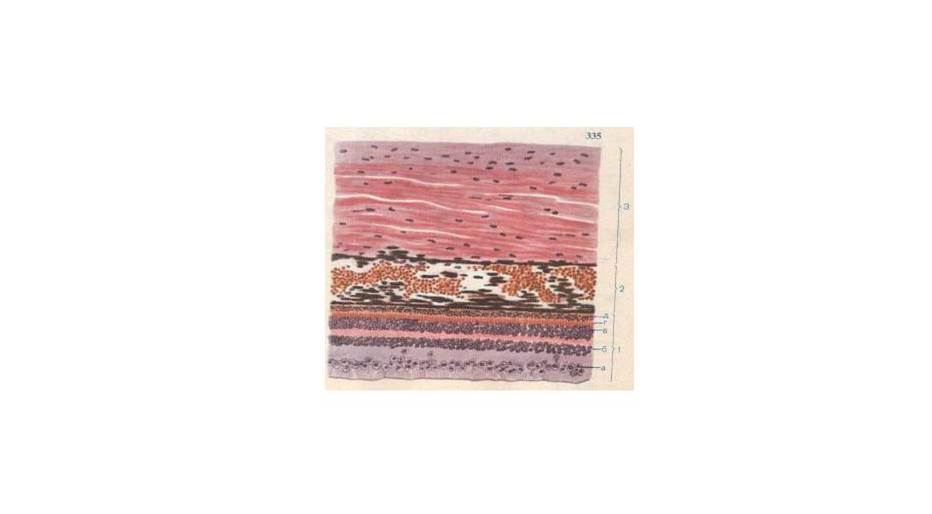

Сосудистая оболочка —осуществляет питание сетчатки. Снаружи различают пластинки: надсосудистую, сосудистую, сосудисто – капиллярную и базальный комплекс.

Надсосудистая пластинка –это самый наружный слой сосудистой оболочки граничейщейся со склерой. Состоит она из рыхлой волокнистой соединительной тканью, содержит большое количество эластических волокон, фибропластов и пигментных клеток (менаноцитов).

Сосудистая пластинка – состоит из переплетающихся артерий и вен, между которыми располагается рыхлая волокнистая соединительная ткань, содержащая большое количество пигментных клеток. Здесь также …………………. отдельные пучки гладких миоцитов.

Сосудисто — капиллярная пластинка –содержит гемокапилляры, отличающиеся неравномерным калибром. Часть их принадлежит к капиллярам синусоидного типа. Между капиллярами располагаются уплощенные фибропласты.

Базальный комплекс- очень тонкая (пластинка) полоска 1-4 мкм, располагающиеся (уплощенные фибробласты) между сосудистой оболочкой и пигментным слоем сетчатки. В ней различают три слоя: наружный – эластичный слой содержит тонкие эастические волока, являющиеся продолжением волокон сосудисто – капиллярной пластинки; внутренний, более широкий, состоит из волокнисто (фиброзного) слоя; третий слой составляет базальная мембрана.

Диотрический (светопреломляющий) аппарат глаза:

Роговица– ее передним слоем является передний эпителий роговицы представляющий собой многослойный плоский неорговевающий эпителий. Под эпителием располагается передняя пограничная пластинка, состоящая из переплетающихся в виде войлока коллагеновых фибрилл. Заднюю поверхность роговицы выстилает ее задний эпителий – однослойный плоский эпителий, лежащий на задней пограничной пластинке. Последняя под световым микроскопом выглядит как толстый гомогенный слой, однако при электронной микроскопии в ней видна сеть коллагеновых фибрилл. Между наружной и внутренней пограничными пластинками находится собственное вещество роговицы, состоящее из параллельно расположенных коллагеновых фибрилл. Между пластинками и внутри них фиброциты лежат, называемые здесь также кератиноцитами. В области лимба – места перехода роговицы в склеру – задняя пограничная пластинка распадается на трабекулярную сеточку.

Пространства между трабекулами, покрытые однослойным плоским эпителием, играют большую роль в оттоке жидкости из передней катеры глаза, так как из межтрабекулярных пространств жидкость просачивается в венозный синус (гипемтов канал), лежащий в области лимба, затем в собирательные каналы склеры и венозную систему.

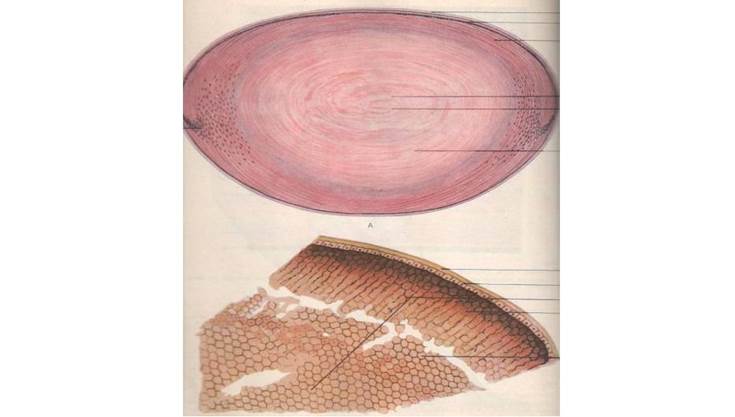

Хрусталик – это прозрачное двояковыпуклое тело, форма которого меняется во время аккомодации глаза в видению близких и отдальленных объектов. Вместе с роговицей, стекловидным тело хрусталик составляет основную светопреломляющую среду. Радиус кривизны хрусталика варьирует от 6 до 10 мм, показатель составляет 1,42. хрусталик покрыт прозрачный капсулой толщиной 11-18 мкм. Его передняя стенка, прилежащая к капсуле, состоит из однослойного плоского эпителия хрусталика. По направлению к экватору эпителиоциты становятся выше и образуют ростковую зону хрусталика. Это зона поставляет в течение всей жизни новые клетки как на переднюю так называемые хрусталиковые волокна. Каждое волокно представляет собой прозрачную шестиугольную призму в цитоплазме хрусталиковых волокон находятся прозрачный белок – кристалин. Волокна склеиваются друг с другом особым веществом, которое имеет такой же, как и они коэффициент преломления. Центрально расположенные волокна теряют свои ядра, укорачиваются и накладываясь друг на друга образуют ядро хрусталика.

Хрусталик поддерживается в глазу с помощью волокон ресничного пояска, образованного радиально расположенными пучками нерастяжимых волокон, (связки), прикрепленных с одной стороны к цилиарному телу, а с другой – к капсуле хрусталика, благодаря чему сокращение мышц ципиарного тела передается хрусталику.

Строение и гистофизиология хрусталика позволило разработать методы создания искусственных хрусталиков и широко внедрить в клиническую практику их пересадку, что сделало возможным лечение больных с помутнением хрусталика (катаракта).

Стекловидное тело– это прозрачная масса экслеобразного вещества, заполняющего полость между хрусталиком и сетчаткой – имеет сетчатые строение. На перифирии оно более плотное, чем в центре. Через стекловидное тело проходит канал – остаток эмбриональный сосудистой системы глаза – от сосочка сетчатки до задней поверхности хрусталика. Стекловидное тело содержит белок витреин и ниалуроновую кислоту. Показатель проломления стекловидного тела равен 1,33.

Аккомодационный аппарат глаза

II. — радужка, радужная оболочка, ресничное тело с цинновой связкой.

III. – рецепторный, световоспринимающий аппарат (сетчатка)

Радужка – (iris) – передняя часть сосудистой оболочки, представляющая собой пигментированный диск с отверстием в центре – зрачком.

Зрачок может расширяться или суживаться, пропуская больше или меньше света это происходит благодаря присутствию в радужке мышцы, суживающий зрачок, и мышцы расширяющий зрачок. Мышца, расширяющая зрачок – дилататор зрачка, состоит из гладких миоцитов располагающихся циркулярно вокруг зрачка. Мышца, расширяющая зрачок – дилататор зрачка, состоит не из гладких миоцитов, а из миопигментоцитов, расположенных радиально.

На наружной поверхности радужки локализуется слой плоских клеток, являющийся продолжением заднего эпителия роговицы, далее идет наружный бессосудистый слой, затем сосудистый, задний пограничный с дипататором зрачка и затем задний пигментный эпителий радужковой части сетчатки.

Ресничное тело его основными частями являются ресничная мышца и ресничные отростки. Отростки состоят из соединительной ткани с сосудами и снаружи покрыты ресничной частью сетчатки. В последней различают: пигментный эпителий и беспигментный эпителий.

Базальные складки плазмолеммы клеток этих эпителиев образуют развитый мембранозный лабиринт, имеющий важное значение в откачивании воды и энектролитов и формировании водянистой влаги глаза. Вода и электролиты поступают из крови сосудов ресничных отростков. Ресничное тело соединено с хрусталиком при помощи ресничного пояска. При сокращении ресничной мышцы ресничный поясок расслабляется, хрусталик приобретает более выпуклую форму и глаз аккомодируется на более близкое расстояние.

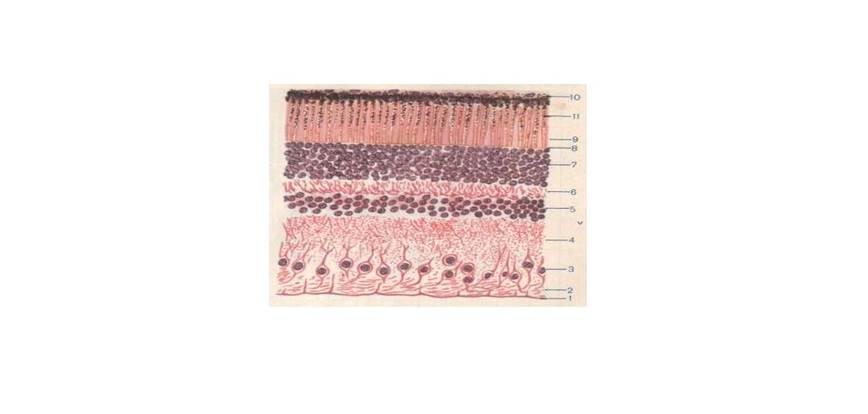

III. Сетчатка – световоспринимающий аппарат состоит из тонкого пигментного слоя и нервного слоя, составляющего основную ее часть.

Нервный слой содержит 6 типов нейронов: палочковые нейросенсорные клетки, колбочковые нейросенсорный, биполярный и мультиполярный биполярный и мультиполярный нейроны, горизонтальные, атакриновые. Нейросенсорный, биполярный и мультиполярный нейрон образует цепь из трех нейронов, в которой нейросенсорная клетка воспринимает раздражение и через биполярныйнейрон передает импульс на мультиполярный (ганглионарный) нейрон. Аксон мультиполярного нейрона уходит из глазного яблока в составе зрительного нерва.

Горизонтальный и амакриновый нейроны играет роль тормозных.

Тела нейронов и их отростки образуют слои сетчатки. Фотосенсорный Наружный слой образован палочками и колбочками – специализированными дендритами палочковых и колбочковых нейросенсорных клеток. Наружный сетчатый слой состоит из аксинов нейросенсорных клеток и их синапсов с дендритами нейронов следующего внутреннего ядерного слоя.

В состав внутреннего ядерного слоя входят тела биополярных и амакриновых нейронов. Внутренний сетчатый слой состоит из аксонов биполярных нейронов и их синапсов с дендритами мультиполярных нейронов. Тела мультиполярных нейронов образуют ганглионарный слой. Аксоны мульполярных нейронов образуют слой нервных волокон и собираясь вместе, формируют зрительный нерв. Место выхода зрительного нерва называется слепым пятном, так как не содержит светочувствительных элементов. Во внутреннем ядерном слое лежат также тела радиальных глиоцитов, отростки которых формируют наружный пограничный слой, располагающийся между фоносенсорным и наружным ядерным слоями, внутренний пограничный слой, покрывающий сетчатку изнутри.

Палочки и колбочки имеют наружный сегмент состоящий из мембранных дисков и внутренний сегмент, содержащий эндоплазматическую сеть и митохондрии. Внутренний и наружный сегменты связаны ресничкой. Колбочку отличают от палочки форма наружного членика и наличие связи части мембранных дисков с плазмалеммой.

Центральная ямка сетчатки является местом наилучшего видения, так как в области ямки все слои сетчатки, кроме нейросенсорного, сдвинуты в стороны, и свет попадает на палочки и колбочки, не рассеиваясь.

Орган обоняния – представлен обонятельным эпителием на поверхности верней и части средней носовых раковин. Обонятельный эпителием состоит из обонятельных нейросенсорных клеток, поддерживающих эпителиоцитов и базальных эпителиоцитов. Последние являются камбиальными. Дентрит обонятельный нейросенсорной клетки заканчивается луковицей дентрита, от которой отходят реснички. Секрет трубчато – альвеолярных обонятельных желез, лежащей в собственной пластинке слизистой оболочке, увлажняет поверхность слизистой и растворяет вещества, которые раздражают реснички обонятельных клеток. Асконы обонятельных клеток объединяются в пучки – обонятельные нити, которые через отверстия реснитчатой кости направляются в обонятельные луковицы мозга.

Орган вкуса – периферический отдел хемо – рецептор. Он представлен вкусовой почкой – располагающихся в многослойном эпителии боковых стенок желобоватых, листовидных и грибовидных сосочков языка человека. У детей вкусовые почки находятся на губах, наружной внутренней поверхности надгортанника, голосовых связках. Количество их 2000.

Строение– вкусовая почка имеет эллинсовидную форму и занимает всю толщу многослойного эпителиального пласта сосочка. Она состоит из веретеновидных, плотно прилежащих друг к другу вкусовых (рецепторных) и опорных клеток, которые идут от поверхности эпителия до базальной мембраны. Вершина почки сообщается с поверхностью языка при помощи отверстия – вкусовой поры. Вкусовая пора ведет в небольшое углубление, образованное апикальными поверхностями вкусовых клеток – вкусовую ямку.

Во вкусовых почках передней части языка обнаружен сладкочувствительный рецепторный белок, задней части – горькочувствительный.

Вкусовые вещества адсорбируются на поверхности мембран микроворсинок, в которые вмонтированы специфические рецепторные белки. Одна и та же вкусовая клетка способна воспринимать несколько вкусовых раздражений.

Источник