Классификация эмоций

По справедливому утверждению автора статьи «Эмоция» в Большой Советской Энциклопедии, «классификации, отражающей физиологическую сущность эмоций, до сих пор не создано» * . Мы уже говорили о произвольности и субъективизме в попытках разделить эмоции на активные и пассивные. Более обоснованным представляется деление эмоций на отрицательные, связанные с возникновением потребности, и положительные, сопровождающие ее удовлетворение. Однако мы знаем много положительных эмоций и, вероятно, еще больше отрицательных, которые нуждаются в какой-то более детальной систематизации. С нашей точки зрения, классификация эмоций определяется их происхождением.

* ( Большая Советская Энциклопедия, т. 40, стр. 31.)

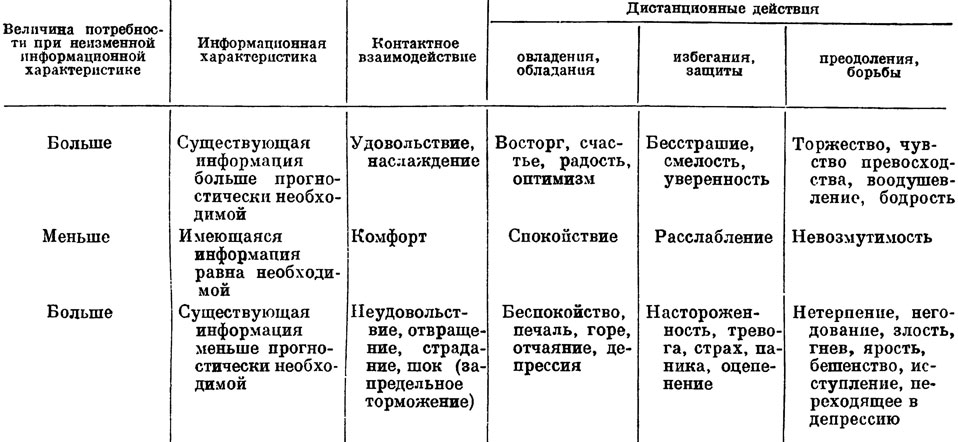

Эмоция — атрибут действия, отсюда продуктивной окажется только такая классификация, которая будет учитывать прагматическую природу эмоциональных состояний. Поскольку выше мы разделили действия на контактные и дистанционные, а последние на овладение, избегание и преодоление, паша классификация эмоций логически вытекает из классификации действий (см. таблицу). Кроме того, в этой систематизации должны получить отражение информационная характеристика обстановки, в которой протекает действие по удовлетворению данной потребности, и, разумеется, ее величина. Действие, потребность и прагматическая информация — вот те координаты, в системе которых располагаются многообразные эмоции высших живых существ. Таблица составлена применительно к человеку, так что только часть состояний, перечисленных в ней, можно распространить на высших позвоночных животных. В таблице не получили отражения многие разновидности эмоций, производные от перечисленных (например, обида как возмущение, сочетающееся с общим положительным отношением к обидчику, или стыд — негодование, адресованное самому себе), а также смешанные формы эмоций, скажем, злость с элементами страха.

Классификация эмоций человека в зависимости от характера действия

Различные типы эмоционального тона ощущений, возникающих при контактном взаимодействии, мы включили в таблицу только для того, чтобы показать их генетическое родство с эмоциями в истинном смысле этого слова. Выше приводились экспериментальные данные о существовании специальных «центров удовольствия» в мозгу животных и человека. Что касается состояний неудовольствия, отвращения и страдания, то их принято связывать с активностью некоего «оборонительного центра», куда многие склонны адресовать чуть ли не все отрицательные эмоции, включая горе, страх и ярость. Эта тенденция имеет свои основания.

Во-первых, очевидно, что раздражители, порождающие состояние неудовольствия и отвращения, вызывают защитную (оборонительную) реакцию животного. Во-вторых, экспериментально показано, что отрицательный эмоциональный тон ощущений сопровождается вегетативными сдвигами, характерными для оборонительных реакций (А. К. Попов, 1963). Однако «возбуждение оборонительного центра» — слишком расплывчатое понятие. Нейрональная структура разнообразных отрицательных ощущений, по-видимому, сложна и формируется различно в каждом отдельном случае. Страдание, как правило, связано с активацией высших центров болевой чувствительности. В формировании чувства отвращения принимает участие рвотный центр, причем даже тогда, когда действующий фактор достаточно далек от пищевой потребности. Меньше всего имеется оснований для предположения о существовании специальных «центров неудовольствия», хотя можно допустить наличие интегративных структур, тесно связанных с рвотным центром, с болевой рецепцией, с двигательными оборонительными центрами.

У человека действия овладения (обладания) чем-то, представляющим биологическую или социальную ценность, в зависимости от информационной ситуации связаны с эмоциями радости, горя, отчаяния. Случаи возникновения немотивированной радости (эйфории) у людей с электродами, вживленными в определенные отделы мозга, делают весьма вероятным предположение о наличии «центров радости» (обзор подобных случаев см. у Боварда, 1962). Это выражение, разумеется, не следует понимать так, будто в каких-то подкорковых структурах сосредоточено все, что мы связываем с ощущением радости, счастья и восторга. Судьба состояния в целом, как и во всех других случаях, решается в коре больших полушарий, где хранится жизненный (а для человека прежде всего социальный) опыт. Гипотетический «центр» — лишь звено огромного нейронального «аппарата радости». Это звено запускается с коры, но, будучи включено, оказывает па кору обратное тонизирующее влияние, придавая специфическую окраску текущей психической деятельности. Пока невозможно сказать что-либо о нейрофизиологической основе таких эмоций, как горе, печаль, отчаяние, разве что адресовать их к спасительному «оборонительному» (в подобных случаях добавляют: «пассивно-оборонительному») центру. Действительно, между горем и страхом, отчаянием и паникой есть некоторые черты сходства, особенно когда горе вызвано утратой объекта или положения, существенно важного для самосохранения.

Отрицательные эмоции, связанные с действиями избегания (защиты) или преодоления (борьбы), реализуются с участием оборонительного центра. Разница между этими двумя группами отрицательных эмоций так очевидна, что они давно уже приурочены к пассивно-оборонительным и активно-оборонительным рефлексам. Вопрос об анатомической основе пассивных и активных оборонительных реакций в павловской школе не решен. Сам И. П. Павлов, как и большинство его последователей, был склонен скорее рассматривать пассивно-оборонительные рефлексы в качестве особой, измененной торможением формы деятельности единого оборонительного центра, чем допустить существование двух самостоятельных центров. Этот вопрос остается предметом дискуссии и в настоящее время. Крупнейший американский нейрофизиолог Мэгун пишет: «В настоящее время можно лишь ставить вопрос о том, лежат ли в основе боли, страха или ярости различные нервные структуры или эти реакции, по крайней мере до известной степени, осуществляются общим нервным механизмом» * .

* ( Г. Мэгун. Бодрствующий мозг. М., 1961, стр. 57.)

Сомнения Мэгуна вполне понятны. Прежде всего обращает на себя внимание многочисленность точек, раздражение которых вызывает оборонительные реакции, причем эти точки расположены в самых различных отделах мозга (Гесс, 1954; Дельгадо, 1954; Экерт, 1961; Ганспергер, 1962, и др.). Не менее существен и тот факт, что сильное раздражение пунктов активно-оборонительных и даже ориентировочных (А. В. Межера, 1954) реакций вызывает у животных пассивно-оборонительное убегание. Вместе с тем современная нейрофизиология располагает большим количеством экспериментальных данных, которые свидетельствуют в пользу относительной автономности центров агрессии (ярости) и страха. При раздражении переднего отдела гипоталамуса чаще возникает страх, а при раздражении заднего отдела — ярость (С. А. Саркисов, 1964). Агрессивная реакция с характерными внешними признаками ярости наблюдается при раздражении грушевидной доли и базального ядра миндалины. Структуры, реализующие страх, представлены в венечной извилине, гиппокампе и латеральном ядре миндалины (И. С. Беритов, 1961; Хорват, 1963). Чувство страха и угнетения появлялось у человека при электрическом раздражении передней части островка (Фейндел и Пенфилд, 1954).

Особенно интересны факты, касающиеся случаев диссоциации ярости и активно-оборонительного поведения. По данным Вейсмана и Флинна (1962), стимуляция латеральной части гипоталамуса от заднего до супраоптического ядра (ниже нитевидного) вызывает нападение кошки на крысу. При стимуляции медиального ядра нападение сопровождается яростью, а при раздражении свода мозга и точки выше нитевидного ядра наблюдается ярость без попыток агрессии. Введение нуперкаина в гиппокамп устраняет агрессивность без изменения сензорной реактивности (Дельгадо, 1962). Эти факты экспериментально подтверждают возможность осуществления одних и тех же действий с разной степенью эмоциональности и не позволяют растворять эмоцию и действие в едином понятии «оборонительного рефлекса».

Для классификации отрицательных эмоций принципиальное значение имеет выраженная реципрокность между активно- и пассивно-оборонительными реакциями, между состояниями ярости и страха. Раздражение латерального ядра миндалины (центра страха) тормозит агрессивную реакцию кошек на крыс (Эггер, Флинн, 1962) и усиливает реакцию убегания (Икеда Терутика, 1961). Бурная агрессивная реакция собак на условные сигналы, подкреплявшиеся электрическим током, не изменяет свободной и общей кислотности желудочного сока, в то время как хронический страх ведет к стойкому повышению кислотности (Мел, 1953). Антагонизм между активно-оборонительными реакциями и страхом Вольп (1958, 1960) практически использовал для устранения тревоги у больных с некоторыми формами неврозов. По наблюдениям Я. Дембовского (1959), страх и гнев впервые возникают у новорожденного ребенка при существенно разных воздействиях. Реакцию страха ребенок дает в ответ на сильный звук или потерю равновесия. Гневом он отвечает на частичное или полное лишение свободы.

Наличие в мозгу специальных структур ярости и страха, выраженный антагонизм между возбуждением этих центральных образований вряд ли должны вызывать удивление. Слишком различны потребности, в процессе удовлетворения которых могут возникнуть эмоции ярости и страха. Страх, паника, ужас непременно связаны с инстинктом самосохранения организма. При гневе и ярости действия имеют иную цель, и цель эта — победа, поражение противника, преодоление возникших препятствий. В ходе борьбы нередко оказывается целесообразным именно подавление эгоистических тенденций к самосохранению во имя «интересов» вида или сообщества (защита детеныша, борьба за самку, за место вожака стаи). Неизмеримо большее значение приобретают эмоции преодоления у человека, особенно в своих высших проявлениях при достижении социально обусловленных целей. В психической деятельности взрослого человека из отрицательных эмоций избегания по-настоящему целесообразны, пожалуй, только эмоции «разумной осторожности» и тревоги. Страх, а тем более паника способны только нарушить и осложнить адаптивное поведение, их компенсаторное значение, столь отчетливо выраженное у животных, «снимается» у человека типичным для него активным взаимодействием с окружающей действительностью.

Весьма различны и положительные эмоции, связанные с действием избегания и борьбы. В первом случае избыток существующей информации по сравнению с прогностически необходимой порождает чувства уверенности и бесстрашия. Для борьбы характерны эмоции бодрости, воодушевления, торжества. Повторяем, мы не ставили своей задачей классифицировать все эмоциональные состояния человека, не говоря уже о множестве их оттенков и смешанных форм. Наша цель состояла в определении тех опорных точек (действие, потребность, прагматическая информация), которые делают возможной физиологическую систематизацию эмоций, хотя бы частично опирающуюся на данные современной нейрофизиологии о наличии специализированных мозговых структур.

В заключение заметим, что ориентировочная реакция генетически, но-видимому, связана с нервным аппаратом отрицательных эмоций. Об этом (свидетельствуют многие экспериментальные факты. Усиление раздражения тех структур, которые вызывают ориентировочный рефлекс, ведет к реакции бегства (А. В. Межера, 1954). В новой обстановке изменения электроэнцефалограммы при действии индифферентных раздражителей имеют такой же характер, как и при действии оборонительных (А. И. Шумилина, 1959; Линдсли, 1960, и др.). Ориентировочная реакция чаще всего наблюдается в ситуации, где значительный дефицит информации сочетается с небольшой (невыясненной, неопределившейся) потребностью. Нарастание потребности трансформирует ориентировочную активность в специфический поиск.

Исчерпывающая классификация эмоций — дело будущего. Она будет складываться по мере накопления новых фактов о деятельности мозга, о роли эмоций в приспособительном поведении высших живых существ.

Источник

Классификация эмоций

В процессе развития психологической науки неоднократно предпринимались попытки классификации эмоций. Одна из первых попыток принадлежит Декарту, который выделял 6 чувств:

радость, печаль, удивление, желание, любовь, ненависть.

Декарт полагал, что эти б чувств являются основными, базовыми, их сочетание порождает все многообразие человеческих эмоций.

Американский исследователь Изард выделяет 11 базовых эмоций:

удовольствие-неудовольствие; интерес-волнение; радость; удивление; горе-страдание;

гнев; отвращение; презрение; страх; стыд; вина.

Следует отметить, что указанные классификации представляют скорее перечисление. Попытки классифицировать эмоции, опираясь на конкретные основания, принадлежат другим исследователям.

Так, Вундт выделил триаду направления чувств, разделяя:

• удовольствие и неудовольствие,

• напряжение и разрешение,

• возбуждение и спокойствие.

В ней отражены знак эмоции, уровень ее стеничности и динамическая характеристика: от напряжения к разрядке. Исходя из этой триады можно охарактеризовать любую эмоцию.

Представляет интерес классификация эмоций, разработанная Симоновым. В этой классификации также учтены три основные переменные. Это, во-первых, величина потребности, во-вторых, информационная характеристика среды и, в-третьих, характер взаимодействия с объектом (табл. 1).

Таблица 1. Классификация эмоций человека в зависимости от соотношения величины потребности и информационной характеристики среды (по Симонову)

| Дистанционное взаимодействие | |||||

| Овладение, обладание | Избегание, защита | Преодоление, борьба | |||

| Высокая | Ис > Ин | Удовольствие, наслаждение | Восторг, счастье, радость | Бесстрашие, смелость, уверенность | Торжество, чувство преодоления, превосходство, воодушевление, бодрость |

| Малая | Ис = Ин | Комфорт | Спокойствие | Расслабление | Невозмутимость |

| Высокая | Ис Существуют и другие подходы к классификации эмоций человека, в то же время необходимо признать, что ни одна из классификаций не является окончательной, неизменной, завершенной. Эмоциональные феномены. Эмоции представлены в психике человека в виде четырех основных феноменов: 1. эмоциональные реакции, 3. эмоциональные состояния, 4. эмоциональные свойства. Эмоциональные реакции — непосредственное переживание, протекание какой-либо эмоции. Они базируются на первичных потребностях, как правило, связаны с действующими обстоятельствами, кратковременны и обратимы (например, испуг в ответ на резкий звук, радость при встрече). Чувства житейское понимание слова «чувство» настолько широко, что теряет конкретное содержание. Это обозначение ощущений (боль), возвращение сознания после обморока («прийти в чувство») и т. п. Нередко и эмоции называют чувствами. В действительности же строго научное использование этого термина ограничивается лишь случаями выражения человеком своего положительного или отрицательного, то есть оценочного отношения к каким-либо объектам. При этом, в отличие от эмоций, отражающих кратковременные переживания, чувства долговременны и могут порой оставаться на всю жизнь. Например, можно получить удовольствие (удовлетворение) от выполненного задания, т. е. испытать положительную эмоцию, а можно быть удовлетворенным своей профессией, иметь к ней положительное отношение, то есть испытывать чувство удовлетворенности.

Чувства выражаются через определенные эмоции в зависимости от того, в какой ситуации оказывается объект, по отношению к которому данный человек проявляет чувство. Например, мать, любя своего ребенка, будет переживать во время его экзаменационной сессии разные эмоции, в зависимости от того, каков будет результат сдачи экзаменов. Когда ребенок пойдет на экзамен, у матери будет тревога, когда он сообщит об успешно сданном экзамене — радость, а при провале — разочарование, досада, злость. Этот и ему подобные примеры показывают, что эмоции и чувства — это не одно и то же. Таким образом, прямого соответствия между чувствами и эмоциями нет: одна и та же эмоция может выражать разные чувства, и одно и то же чувство может выражаться в разных эмоциях. Доказательством их нетождественности является и более позднее появление чувств в онтогенезе по сравнению с эмоциями. Особо выделяют так называемые высшие чувства, которые отражают духовный мир человека и связаны с анализом, осмыслением и оценкой происходящего. Человек сознает, почему он ненавидит, гордится, дружит. Высшие чувства отражают социальную сущность человека и могут достигать большой степени обобщенности (например, любовь к Родине). Исходя из того, какая сфера социальных явлений становится объектом высших чувств, их делят на нравственные (моральные) и эстетические. К нравственным чувствам относятся в первую очередь чувства товарищества, дружбы, любви, отражающие различную степень привязанности к определенным людям, потребность в общении с ними. Отношение к своим обязанностям, принятым на себя человеком по отношению к другим людям, к обществу, называется чувством долга. Несоблюдение этих обязанностей приводит к возникновению отрицательного отношения к себе, выражающегося в чувстве вины, стыда и в угрызениях совести. К нравственным чувствам также относятся чувство жалости, зависти, ревности и другие проявления отношения к человеку или животному. Эстетические чувства — это отношение человека к прекрасному и уродливому, связанное с пониманием красоты, гармонии, возвышенного и трагического. Эти чувства реализуются через эмоции, которые по своей интенсивности простираются от легкого волнения до глубокой взволнованности, от простой эмоции удовольствия до чувства настоящего эстетического восторга. К этой группе относят и чувство юмора (чувство смешного). При этом, по выражению К.К. Платонова, юмор за шуткой скрывает серьезное отношение к предмету, а ирония за серьезной формулой скрывает шутку. И шутка, и ирония носят обвиняющий, обличительный, но не злобный характер, в отличие от насмешки, и лишены горького смысла, присущего сарказму. Недаром Н. В. Гоголь характеризовал юмор как видимый миру смех сквозь невидимые миру слезы. Чувство юмора может быть врожденным, но оно также является показателем интеллектуального развития личности, ее культурного уровня. У англичан есть пословица: » Нельзя жениться на девушке, которая не смеется над тем, что смешно вам». Эмоциональные состояния более длительны и устойчивы, чем эмоциональные реакции. Они согласовывают потребности и устремления человека с его возможностями и ресурсами в каждый конкретный момент времени. Для эмоциональных состояний характерно изменение нервно-психического тонуса. Эмоциональные свойства — наиболее устойчивые характеристики человека, характеризующие индивидуальные особенности эмоционального реагирования, типичные для конкретного человека. К ним относится целый ряд особенностей, таких как эмоциональная возбудимость, эмоциональная лабильность, эмоциональная вязкость, эмоциональная отзывчивость и эмпатия, эмоциональное огрубление, алекситимия. Эмоциональная лабильность — изменчивость эмоций и настроения, по разным, зачастую самым незначительным причинам. Эмоции колеблются в очень широком диапазоне от сентиментальности и умиления до слезливости и слабодушия. Эмоциональная монотонность характеризуется однообразием, неподвижностью эмоциональных реакций, отсутствием эмоционального отзвука на события. При эмоциональной вязкости реакции сопровождаются фиксацией аффекта и внимания на каких-либо значимых объектах. (Вместо того, чтобы отреагировать, личность сосредоточивается на обидах, неудачах, волнующих темах). Эмоциональная ригидность — негибкость, жесткость и ограниченный диапазон эмоционального реагирования. Эмоциональное огрубление — неспособность определять уместность и дозировать эмоциональные реакции. Проявляется в том, что личность утрачивает сдержанность, деликатность, такт, становится назойливой, расторможенной, хвастливой. Источник |