Bookitut.ru

Эмоциональные явления.

Разные авторы предлагают различные классификации эмоциональных явлений. Р. М. Грановская выделяет среди эмоциональных явлений аффекты, собственно эмоции, чувства, настроения, стресс.

Аффект – наиболее мощная эмоциональная реакция. Он полностью захватывает психику человека, предопределяя единую реакцию на ситуацию в целом. Отличительные черты аффекта: ситуативность, обобщенность, большая интенсивность, малая продолжительность.

Собственно эмоции – более длительные состояния. Они могут быть реакцией не только на свершившиеся события, но и на вероятные или вспоминаемые. Эмоции отражают события в форме обобщенной субъективной оценки и предвосхищают результат действия.

Чувства –еще более устойчивые психические состояния, имеющие четко выраженный предметный характер. В советской психологии распространенным является утверждение, что чувства отражают социальную природу человека и складываются как значимые отношения к окружающему миру. Нередко эмоцией называют только конкретную форму протекания переживаемого чувства. См.:

1. Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. – М.: МГУ, 1976.

2. Изард К. Эмоции человека. – М.: МГУ, 1980.

3. Левитов Н. Д. О психических состояниях человека. – М.: Просвещение, 1964. С. 103-152.

4. Якобсон П. М. Психология чувств. – М.: Изд. АПН, 1956. С. 20-173.

Настроение – самое длительное эмоциональное состояние, окрашивающее все поведение человека.

Стресс – эмоциональное состояние, вызванное неожиданной и напряженной обстановкой. Для организма, находящегося в таком состоянии, характерен комплекс реакций для приспособления к новым условиям:

1) реакция тревоги;

По мнению Г. Селье (см. «Общий адаптационный синдром»), стресс – неотъемлемая составляющая жизни человека, его нельзя избежать. Для каждого человека есть оптимальный уровень стресса, при котором достигается наибольшая эффективность деятельности[18].

Все эмоциональные проявления характеризуются направленностью (положительной или отрицательной), степенью напряжения и уровнем обобщенности.

Эмоции зависят, с одной стороны, от потребностей человека, которые определяют его отношение к объекту эмоций, а с другой, – от его способности отразить и понять определенные свойства этого объекта.

Источник

Эмоциональные явления

Разные авторы предлагают различные классификации эмоциональных явлений. Р.М. Грановская выделяет среди эмоциональных явлений аффекты, собственно эмоции, чувства, настроения, стресс.

Аффект – наиболее мощная эмоциональная реакция. Он полностью захватывает психику человека, предопределяя единую реакцию на ситуацию в целом. Отличительные черты аффекта: ситуативность, обобщенность, большая интенсивность, малая продолжительность.

Собственно эмоции – более длительные состояния. Они могут быть реакцией не только на свершившиеся события, но и на вероятные или вспоминаемые. Эмоции отражают события в форме обобщенной субъективной оценки и предвосхищают результат действия.

Чувства – еще более устойчивые психические состояния, имеющие четко выраженный предметный характер. В советской психологии распространенным является утверждение, что чувства отражают социальную природу человека и складываются как значимые отношения к окружающему миру. Нередко эмоцией называют только конкретную форму протекания переживаемого чувства. См.:

- Вилюнас В. К. Психология эмоциональных явлений. – М.: МГУ, 1976.

- Изард К. Эмоции человека. – М.: МГУ, 1980.

- Левитов Н. Д. О психических состояниях человека. – М.: Просвещение, 1964. С.103-152.

- Якобсон П. М. Психология чувств. – М.: Изд. АПН, 1956. С.20-173.

Настроение – самое длительное эмоциональное состояние, окрашивающее все поведение человека.

Стресс – эмоциональное состояние, вызванное неожиданной и напряженной обстановкой. Для организма, находящегося в таком состоянии, характерен комплекс реакций для приспособления к новым условиям:

- реакция тревоги;

- сопротивление;

- истощение.

По мнению Г. Селье (см. «Общий адаптационный синдром»), стресс – неотъемлемая составляющая жизни человека, его нельзя избежать. Для каждого человека есть оптимальный уровень стресса, при котором достигается наибольшая эффективность деятельности [18].

Все эмоциональные проявления характеризуются направленностью (положительной или отрицательной), степенью напряжения и уровнем обобщенности.

Эмоции зависят, с одной стороны, от потребностей человека, которые определяют его отношение к объекту эмоций, а с другой, – от его способности отразить и понять определенные свойства этого объекта.

Источник

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ.

Настроение – самое длительное эмоциональное состояние, окрашивающее все поведение человека.

Чувства – еще более устойчивые психические состояния, имеющие четко выраженный предметный характер. В советской психологии распространенным является утверждение, что чувства отражают социальную природу человека и складываются как значимые отношения к окружающему миру. Нередко эмоцией называют только конкретную форму протекания переживаемого чувства.

Собственно эмоции – более длительные состояния. Они могут быть реакцией не только на свершившиеся события, но и на вероятные или вспоминаемые. Эмоции отражают события в форме обобщенной субъективной оценки и предвосхищают результат действия.

Аффект – наиболее мощная эмоциональная реакция. Он полностью захватывает психику человека, предопределяя единую реакцию на ситуацию в целом. Отличительные черты аффекта: ситуативность, обобщенность, большая интенсивность, малая продолжительность.

Стресс – эмоциональное состояние, вызванное неожиданной и напряженной обстановкой. Для организма, находящегося в таком состоянии, характерен комплекс реакций для приспособления к новым условиям:

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ СИМОНОВА.

Он считает, что эмоции появляются вследствие недостатка или избытка сведений, необходимых для удовлетворения потребности. Степень эмоционального напряжения определяется, по П. В. Симонову, силой потребности и величиной дефицита прагматической информации, необходимой для достижения цели. Эмоции способствуют поиску новой информации за счет повышения чувствительности анализаторов (органов чувств), а это, в свою очередь, приводит к реагированию на расширенный диапазон внешних сигналов и улучшает извлечение информации из памяти. Вследствие этого при решении задачи могут быть использованы маловероятные или случайные ассоциации, которые в спокойном состоянии не рассматривались бы. Тем самым повышаются шансы достижения цели. Хотя реагирование на расширенный круг сигналов, полезность которых еще неизвестна, избыточно и незакономерно, оно предотвращает пропуск действительно важного сигнала, игнорирование которого может стоить жизни.С точки жезрения Симонова, удовлетворение витальных потребностей, устраняя отрицательные эмоции, лишь способствует появлению положительных эмоций, но не вызывает их. Если под влиянием отрицательной эмоции человек или животное будут стремиться к скорейшему удовлетворению обусловившей данную эмоцию потребности, то с положительной эмоцией все обстоит гораздо сложнее. Поскольку ликвидация потребности неизбежно ведет к исчезновению положительной эмоции, «гедонический принцип» («закон максимизации») побуждает человека и животное препятствовать отсутствию потребности, искать условия ее поддержания и возобновления. Отмечая различия между положительными и отрицательными эмоциями, Симонов указывает, что поведение живых существ направлено к минимизации воздействий, способных вызвать отрицательные эмоции, и к максимизации положительных эмоциональных состояний. Но минимизация имеет предел в виде нуля, покоя, гомеостаза, а для максимизации, считает он, такого предела нет, потому что теоретически он представляет собой бесконечность. Это обстоятельство, полагает Симонов, сразу же исключает положительные эмоции из сферы приложения теории «редукции драйва».

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ» ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ ДЖЕЙМСА-ЛАНГЕ.

Согласно этой теории, эмоциональные состояния являются вторичным явлением — осознанием приходящих в мозг сигналов об изменениях в мышцах, сосудах и внутренних органах в момент реализации поведенческого акта, вызванного эмоциогенным раздражителем. Американец В. Джеймс (18884) и не зависимо от него датчанин Г.Ланге (1885) сформулировали теорию, согласно которой возникновение эмоций обусловлено внешними воздействиями, приводящими физиологическим сдвигам в организме. Ощущение этих собственных ощущений в организме и переживаются человеком как эмоция. Джеймс подчеркивал, что телесное возбуждение следует непосредственно за восприятием вызвавшего его факта, и осознания нами этого возбуждения, в то время как оно совершается и есть эмоция. Суть своей теории Джеймс выразил известным парадоксом: «Мы чувствуем печаль, потому что плачем; мы боимся, потому что дрожим». В рамках этой теории физиолого-телесные периферические изменения которые обычно рассматривались как следствие эмоций, стали их причиной. Теория Джеймса Ланге сыграла важную роль в развитии теории эмоций, обозначив связь между тремя событиями: внешним раздражителем, поведенческим актом и эмоциональным переживанием. Наиболее уязвимым местом теории остается сведение эмоций лишь к осознанию ощущений, возникающих в результате периферических реакций.

Дата добавления: 2018-04-05 ; просмотров: 1697 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Виды эмоциональных явлений (по Р. М. Грановской):

1. Аффект – наиболее мощная эмоциональная реакция. Он полностью захватывает психику человека, предопределяя единую реакцию на ситуацию в целом, приводит к затормаживанию всех других психических процессов и реализации соответствующих поведенческих реакций. Возникает в критических условиях при неспособности найти выход из опасных и неожиданных ситуаций.

2. Собственно эмоции – состояния, связанные с оценкой значимости для индивида действующих на него факторов и выражающиеся прежде всего в форме непосредственных переживаний удовлетворения или неудовлетворения его актуальных потребностей. Это более длительные состояния. Они могут быть реакцией не только на свершившиеся события, но и на вероятные или вспоминаемые. Эмоции бывают стенические – стимулирующие деятельность и увеличивающие энергию, и астенические – вызывающие скованность и пассивность.

3. Чувства – эмоциональные переживания человека, в которых отражается устойчивое отношение индивида к определенным предметам или процессам окружающего мира. Это еще более устойчивые психические состояния, имеющие четко выраженный предметный характер.

4. Настроение – самое длительное эмоциональное состояние, окрашивающее все поведение человека. Характеризуется отсутствием четкой осознанной привязки к определенным предметам или процессам, и достаточной устойчивостью.

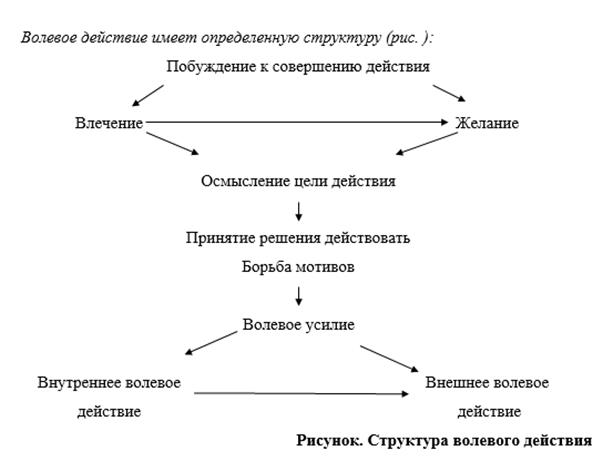

Осознавая необходимость действовать, человек не всегда приходит к реализации принятого решения, возможно в связи с наличием препятствий на пути осуществления цели. Тогда появляется необходимость в волевом действии. Среди уровней регуляции поведения волевое регулирование является наиболее сложным.

Уровни регуляции поведения:

1. Непроизвольная регуляция – это регуляция, без контроля сознания и не требует каких-либо усилий. Например, простейшими непроизвольными действиями являются рефлексы;

2. Произвольная регуляция – это действия, которые осуществляются под контролем сознания, это речемыслительный уровень регулирования;

3. Волевая регуляция. Воля – сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, выраженное в умении преодолевать внешние и внутренние трудности на пути достижения цели.

Воля возникает, когда человек способен к рефлексии собственных влечений. Посредством волевого действия человек планово осуществляет стоящую перед ним цель, подчиняя свои импульсы сознательному контролю и изменяя окружающую действительность в соответствии со своим замыслом. Ниже рассмотрим волевые качества личности и структуру волевого действия.

Волевое действие начинается с возникновения побуждения и осознания цели. Не всякое побуждение является осознанным. В зависимости от того, на сколько осознанна та или иная потребность, их разделяют на влечение и желание. Влечение является смутным и неясным, человек осознает то, что ему что-то хочется, но, что именно не понимает. Влечение либо угасает, либо осознается, превращаясь в конкретное желание. Желание характеризуется четкой осознанностью, породившей его потребности. Желание имеет побуждающую силу и обостряет осознание цели будущего действия и построение его плана. Иногда у человека возникает несколько несогласованных желаний или различных побуждений к деятельности, такое состояние принято называть борьбой мотивов. Заключительным моментом борьбы мотивов является принятие решения действовать. Последний этап волевого действия – волевое усилие может иметь две формы выражения – внешнее волевое действие и внутренне волевое действие, которое заключается в воздержании от какого-нибудь внешнего действия.

На личностном уровне воля проявляется в таких качествах как сила воли, выдержка, целеустремленность и т.д.

Волевые качества личности:

1. Сила воли – способность преодолевать значительные трудности.

2. Выдержка, самообладание – умение сдерживать свои чувства.

3. Целеустремленность – активная направленность на достижение определенного результата.

4. Инициативность – способность предпринимать попытки к реализации целей.

5. Самостоятельность – способность действовать на основе своих взглядов и убеждений.

6. Решительность – отсутствие излишних колебаний при достижении цели.

7. Последовательность – совершение поступков на основе существующего принципа.

8. Самоконтроль – координирование и корректировка действий.

Психология личности

4.1. Понятие и структура личности

Изучение личности всегда было и продолжает оставаться для психолога одной из самых интригующих тайн и самых трудных проблем. В сущности, все психологические знания вносят свою лепту в понимание личности – что ее формирует, почему существуют индивидуальные различия, как происходит ее развитие и изменения на протяжении жизни человека. В результате отсутствует единый взгляд не только на теории личности, но и на само ее определение. Еще в 1937 году Г. Олпорт насчитал 50 определений личности, почерпнутых из философии, теологии, юриспруденции, социологии и психологии.

В современных исследованиях также наблюдается многообразие определений, но акцент делается на сложности или уникальности организации личности. В качестве примера можно привести некоторые определения:

1. Под личностью понимается совокупность тех относительно устойчивых свойств и склонностей индивида, которые отличают его от других.

2. Личность – это комплексная гипотетическая конструкция: гипотетическая потому, что создается она на основании наблюдений за поведением индивида, комплексная в силу предположения о том, что она состоит из более мелких составляющих – свойств, потребностей, Я, эго, суперэго и т.д.

3. Личность может быть определена как комбинация всех относительно устойчивых индивидуальных различий, поддающихся измерению.

4. Личность чаще всего определяют как человека в совокупности его социальных, приобретенных качеств.

5. Личность – это человек, взятый в системе таких его психологических характеристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе связях и отношениях, являются устойчивыми, определяют нравственные поступки человека, имеющие существенное значение для него самого и окружающих.

Дж. Уиггинс и соавторы выделяют четыре основных подхода в изучении личности: 1. Биологический подход. Изучение личности осуществляется с точки зрения раннего приобретенного опыта, генетических предпосылок и эволюционного развития. 2. Экспериментальный подход. Основой изучения личности является изучение процессов восприятия, научения и высшей нервной деятельности. 3. Социальный подход. Изучается социальное окружение индивида и его воздействие на развитие личности: влияние моделей, социальных ролей и культуры в целом. 4. Психометрический подход. Изучение личности основывается на изучении признаков, отражающих внутреннюю структуру свойств личности.

В отечественной психологии выделяются различные подходы к пониманию личности. В рамках теории деятельности А.Н. Леонтьев рассматривает личность как продукт деятельности. Личность, по его мнению, – это психологическое образование особого типа, порождаемое жизнью человека в обществе. А.Н. Леонтьев не относил к личности, индивидные свойства человека, отмечая, однако, что личность, как и индивид, есть продукт интеграции процессов, осуществляющих жизненные отношения субъекта [18].

Таким образом, исходя из всех определений личности, предлагаемых отечественными психологами, можно определить личность как особое качество, приобретаемое индивидом в совокупности общественных по своей природе отношений, характеризующее индивида со стороны его связей с другими индивидами, в общении с другими людьми.

Структура личности

Одну из самых первых научных концепций, включающих представления о структуре личности предложил З. Фрейд [27]. Он выделял в личности 3 составляющие:

Ид (Оно, Id) – охватывает психические репрезентации (сознательные и бессознательные представления) инстинктивных влечений и некоторые, но не все, содержания системы бессознательного. Ид включает в себя все желания, порождаемые восприятием и воспоминаниями об удовлетворении основных физиологических потребностей.

Эго (Ego, Я). Единственная часть психики человека, имеющая сознательную составляющую. Функции Эго многочисленны, и лишь немногие индивиды научаются использовать их в полной мере. К функциям Эго относятся адаптация к реальности и мыслительные (ментальные) процессы.

Сверх-Я (СУПЕР-ЭГО) – складываясь в раннем детстве под влиянием воспитания, представляет собой систему моральных чувств и требований к поведению, поступкам и решениям Эго («Я» ) субъекта. Ему присущи несколько взаимосвязанных функций: функция совести, функция самонаблюдения и функция формирования Я-идеала. Если Эго поддается чрезмерному желанию наслаждения под давлением Оно (Ид) и делает что-либо вопреки велению совести, то неизбежно наказание Эго в форме чувства стыда и раскаяния.

В отечественной психологии существует ряд попыток представить структуру личности. Наиболее обоснованную и развернутую структуру личности предложил К.К. Платонов. В предложенной им динамической функциональной структуре личности содержится как координационный (взаимосвязи между подструктурами личности на одном иерархическом уровне), так и субординационный (взаимосвязи между подструктурами личности, представленными на разных уровнях) принципы построения. На основе критерия соотношения социального и биологического в качествах личности в ее структуре выделены четыре иерархически соотносящиеся подструктуры:

· социально обусловленные особенности (направленность, моральные качества);

· биологически обусловленные особенности (темперамент, задатки, инстинкты, простейшие потребности);

· опыт (объем и качество имеющихся знаний, навыков, умений и привычек);

· индивидуальные особенности различных психических процессов.

Кроме того, им, в структуре личности выделены две общие интегративные подструктуры (характер и способности), которые, в отличие от иерархических подструктур, пронизывают все четыре уровня иерархии, вбирая в себя качества из подструктур каждого выделенного уровня.

Рассматривая личность в системе субъективных отношений, А.В. Петровский и В.А. Петровский выделяют три типа атрибуции (приписывания, наделения) личностного бытия индивида (или три аспекта трактовки личности). Первый аспект рассмотрения – интраиндивидная личностная атрибуция: личность трактуется как свойство, присущее самому субъекту. Второй аспект – интериндивидная личностная атрибуция как способ понимания личности, когда сферой ее определения и существования становится пространство межиндивидных связей. Третий аспект рассмотрения – метаиндивидная личностная атрибуция. Здесь обращается внимание на воздействие, которое вольно или невольно индивид оказывает своей деятельностью (индивидуальной и совместной) на других людей.

Ковалев А.Г. рассматривает личность, как синтез 3-х сложных структур [15]:

а) структура природных свойств (темперамент)

б) структура потребностей, интересов, идеалов (направленность)

в) структура волевых и эмоциональных свойств (способности).

Мясищев В.Н. говоря о структуре личности отмечает, что она представляет собой единство направленности, уровня развития, структуры личности, темперамента (динамика нервно-психической реактивности).

Ананьев Б.Г. считает, что в структуру личности входят такие свойства:

· определенный комплекс коррелируемых свойств индивида (возрастно-половых, нейродинамических, конституционно-биохимических);

· динамика психофизиологических функций и структура органических потребностей, также относимых к индивидным свойствам. Высшая интеграция индивидных свойств представлена в темпераменте и задатках;

· статус и социальные функции-роли;

· мотивация поведения и ценностные ориентации;

· структура и динамика отношений

Интеграция личностных свойств представлена в характере человека и его склонностях. Структура личности, по Ананьеву, формируется в процессе индивидуально-психологического развития, выступающего в трех плоскостях:

1) онтогенетическая эволюция психофизиологических функций;

2) становление деятельности и история развития человека как субъекта труда, познания и общения;

3) жизненный путь человека (история личности).

Ананьев Б.Г. считает, что структура личности строится по двум принципам одновременно:

1) субординационному, или иерархическому, при котором более сложные и более общие социальные свойства личности подчиняют себе более элементарные и частные социальные и психофизиологические свойства;

2) координационному, при котором взаимодействие осуществляется на паритетных началах, допускающих ряд степеней свободы для коррелируемых свойств, то есть относительную автономию каждого из них.

Таким образом, структура личности – более частная ее характеристика, представляющая интеграцию мотивации, отношений (стремлений, требований, принципов и потребностей) и тенденций личности (их единство, целостность, двойственность и пр.).

Встречая в психологической литературе термин «темперамент», сталкиваешься с описанием психических различий между людьми. Это – различия по глубине, интенсивности, устойчивости эмоций, эмоциональной впечатлительности, темпу, энергичности действий и другие динамические, индивидуально-устойчивые особенности психической жизни, поведения и деятельности.

История развития психологической мысли насчитывает несколько попыток объяснения индивидуальных динамические особенностей личности. Древнейшими из них являются гуморальные теории, связывающие темперамент со свойствами тех или иных жидких сред организма (Гиппократ, Гален, Лесгафт). После появились попытки объяснить различия между людьми за счет особенностей конституции (Э. Кречмер, У. Шелдон). На смену этим теориям пришли представления о том, что физиологическую основу темперамента составляет нейродинамика мозга, т.е. нейродинамическое соотношение коры и подкорки (С.Л. Рубинштейн).

Однако при всем многообразии подходов к проблеме, современные ученые и практики признают, что темперамент является биологическим фундаментом, на котором формируется личность как социальное образование.

Темперамент отражает динамические аспекты поведения, преимущественно врожденного характера, поэтому свойства темперамента наиболее устойчивы и постоянны по сравнению с другими психическим особенностями человека. Наиболее специфическая особенность темперамента заключается в том, что различные свойства темперамента данного человека не случайно сочетаются друг с другом, а закономерно связаны между собой, образуя определенную организацию, структуру, характеризующую тип темперамента.

Под темпераментом следует понимать индивидуально своеобразные свойства психики, определяющие динамику психической деятельности человека, которые одинаково проявляясь в разнообразной деятельности независимо от ее содержания, целей, мотивов, остаются постоянными в зрелом возрасте и во взаимосвязи характеризуют тип темперамента.

Существенный вклад в изучение темперамента внес И.П. Павлов. Согласно его учению, индивидуальные особенности поведения, динамика протекания психической деятельности зависят от индивидуальных различий в деятельности нервной системы. Основой же индивидуальных различий в нервной деятельности является проявление и соотношение свойств двух основных нервных процессов – возбуждения и торможения.

Были установлены три свойства процессов возбуждения и торможения: сила, уравновешенность и подвижность.

Сила нервных процессов выражается в способности нервных клеток переносить продолжительное либо кратковременное, но очень концентрированное возбуждение и торможение. Это определяет работоспособность (выносливость) нервной клетки. Слабость нервных процессов характеризуется неспособностью нервных клеток выдерживать длительное и концентрированное возбуждение и торможение. При действии весьма сильных раздражителей нервные клетки быстро переходят в состояние охранительного торможения. Таким образом, в слабой нервной системе нервные клетки отличаются низкой работоспособностью, их энергия быстро истощается. Но зато слабая нервная система обладает большой чувствительностью: даже на слабые раздражители она дает соответствующую реакцию.

Уравновешенность нервных процессов – пропорциональное соотношение возбуждения и торможения. У некоторых людей эти два процесса взаимно уравновешиваются, а у других этого равновесия не наблюдается: преобладает или процесс торможения или возбуждения.

Подвижность нервной системы характеризуется быстротой сменяемости процессов возбуждения и торможения, быстротой возникновения и прекращения их, скоростью движения нервных процессов (иррадиации и концентрации), быстротой появления нервного процесса в ответ на раздражение, быстротой образования новых условных связей, выработки и изменения динамического стереотипа.

Комбинации указанных свойств нервных процессов возбуждения и торможения были положены в основу определения типа высшей нервной деятельности. В зависимости от сочетания силы, подвижности и уравновешенности процессов возбуждения и торможения различают четыре основных типа высшей нервной деятельности (рис 6).

Слабый тип. Представители слабого типа нервной системы не могут выдерживать сильные, длительные и концентрированные раздражители. Слабыми являются процессы торможения и возбуждения. При действии сильных раздражителей задерживается выработка условных рефлексов. Наряду с этим отмечается высокая чувствительность (т.е. низкий порог) на действия раздражителей.

Сильный уравновешенный тип. Отличаясь сильной нервной системой, он характеризуется неуравновешенностью основных нервных процессов – преобладанием процессов возбуждения над процессами торможения.

Сильный уравновешенный подвижный тип. Процессы торможения и возбуждения сильны и уравновешенны, но быстрота, подвижность их, быстрая сменяемость нервных процессов ведут к относительной неустойчивости нервных связей.

Сильный уравновешенный инертный тип. Сильные и уравновешенные нервные процессы отличаются малой подвижностью. Представители этого типа внешне всегда спокойны, ровны, трудно возбудимы.

По мнению И.П. Павлова, темпераменты являются «основными чертами» индивидуальных особенностей человека. Им установлена зависимость между типом высшей нервной деятельности и темпераментом. Павлов выделял 4 типа темперамента: сангвинический, флегматичный, холерический и меланхолический (табл. 3).

Таблица 3. Типы высшей нервной деятельности и

Источник