Классы кишечнополостных

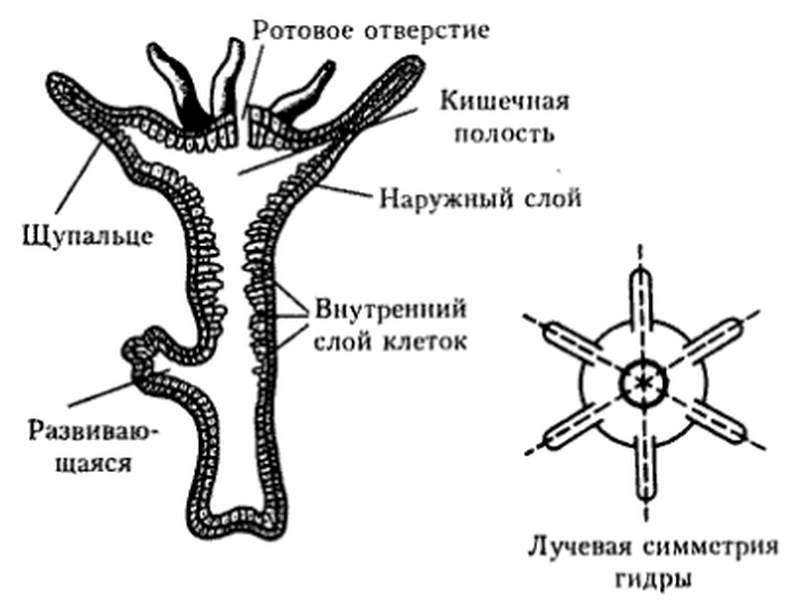

Как показывает само название типа, в него входят животные, имеющие только одну полость тела — кишечную.

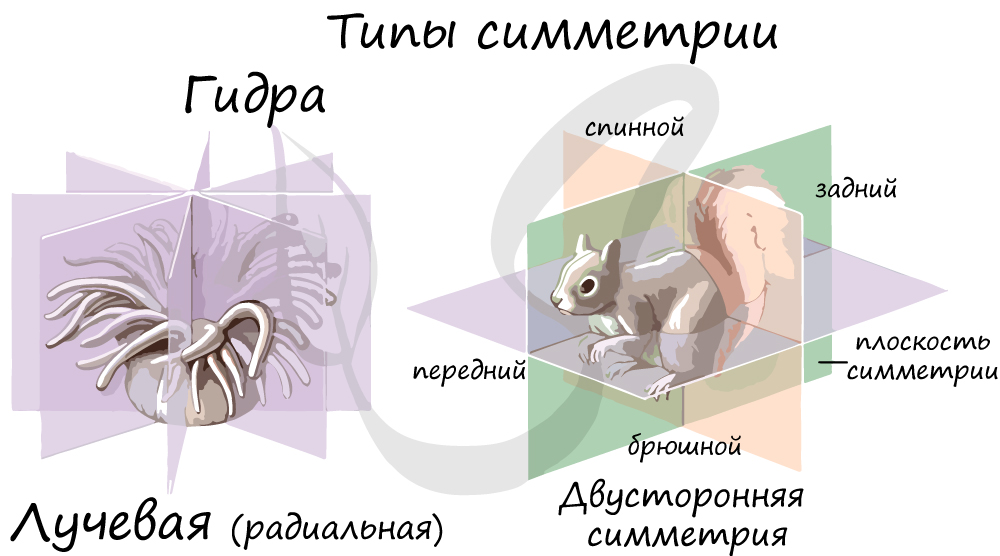

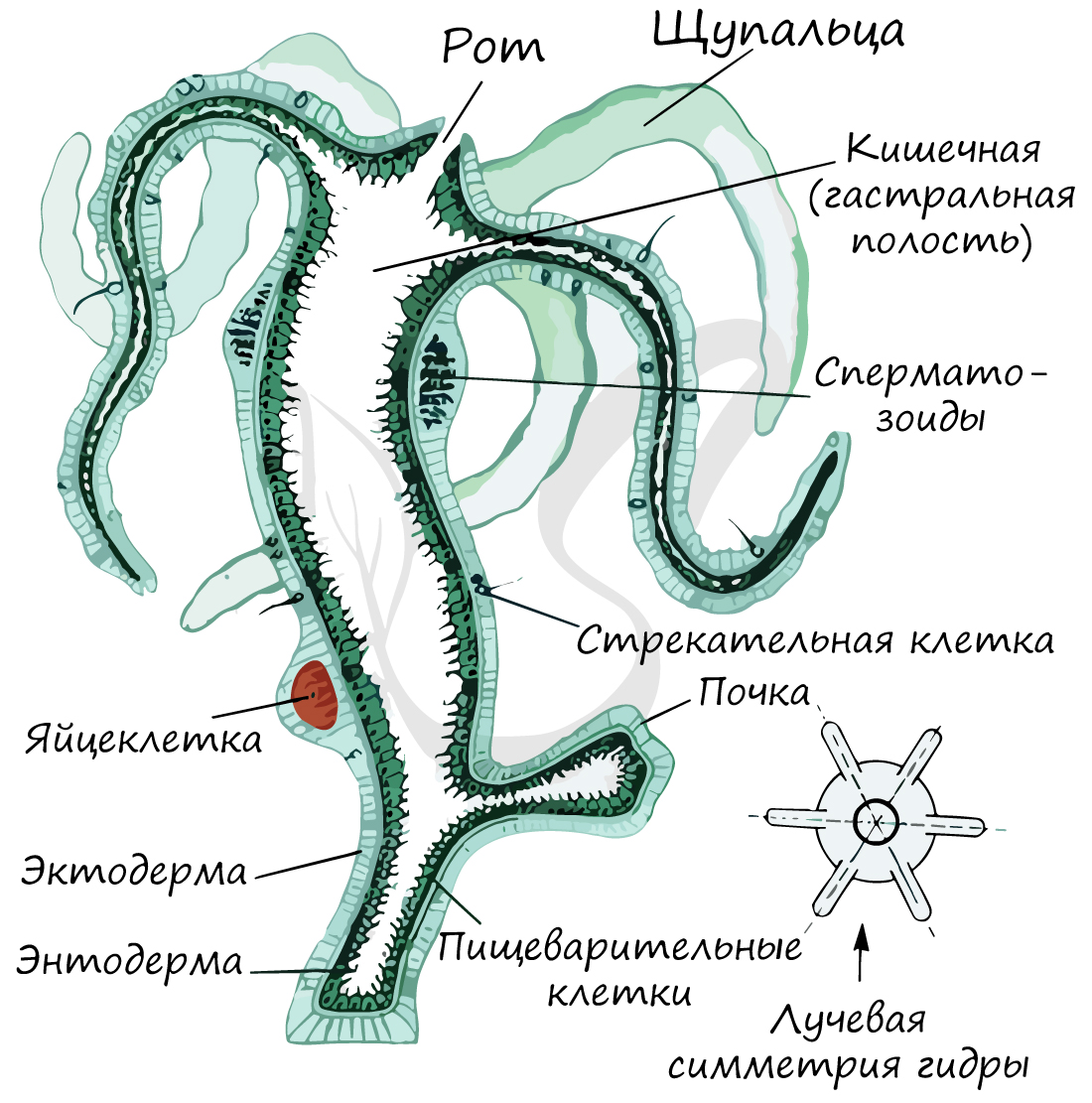

Давая общую характеристику классам типа кишечнополостных, следует обратить внимание учащихся на лучевую симметрию этих животных, которая выражается в радиальном расположении некоторых важных для жизни органов: ротовых щупалец, глазков, статоцистов и др. Радиальная симметрия присуща только водным организмам. У кишечнополостных она свидетельствует о сравнительно простой их организации. Такая симметрия развилась в процессе эволюции у древних первично сидячих форм кишечнополостных, от которых впоследствии произошли и свободноплавающие формы (медузы), сохранившие радиальную симметрию.

Биологическое значение радиальной симметрии состоит в том, что она обеспечивает животному контакт с окружающей его водной средой со всех сторон и позволяет своевременно реагировать на приближение добычи, врагов или на воздействие других факторов (например, света). Уместно вспомнить о подобном значении лучевой симметрии для радиолярий и колониальных жгутиковых, ведущих пелагический образ жизни.

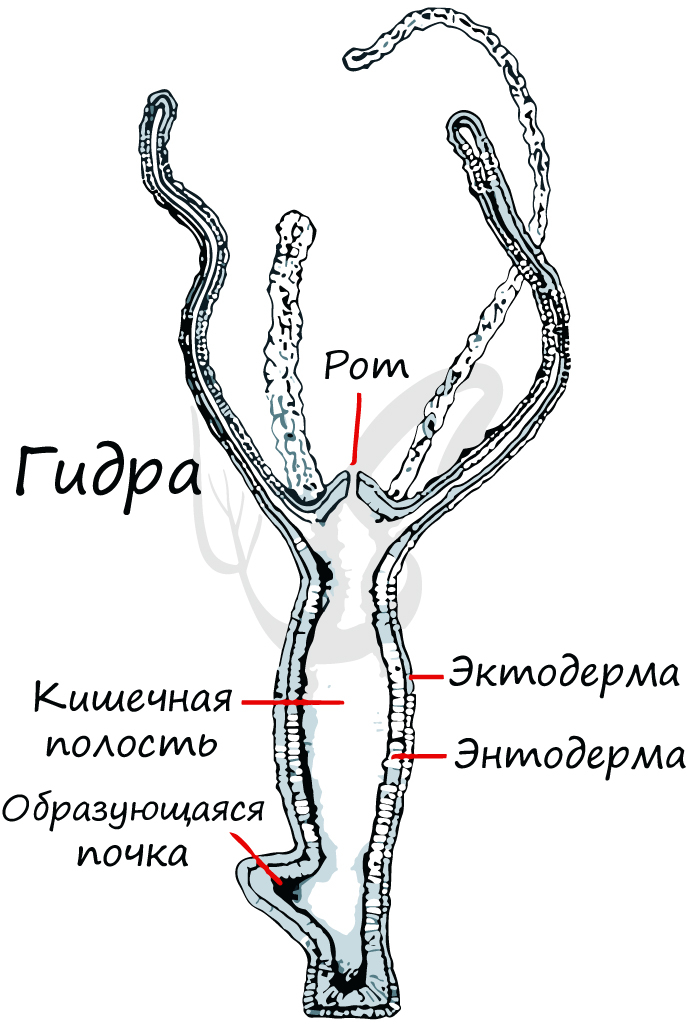

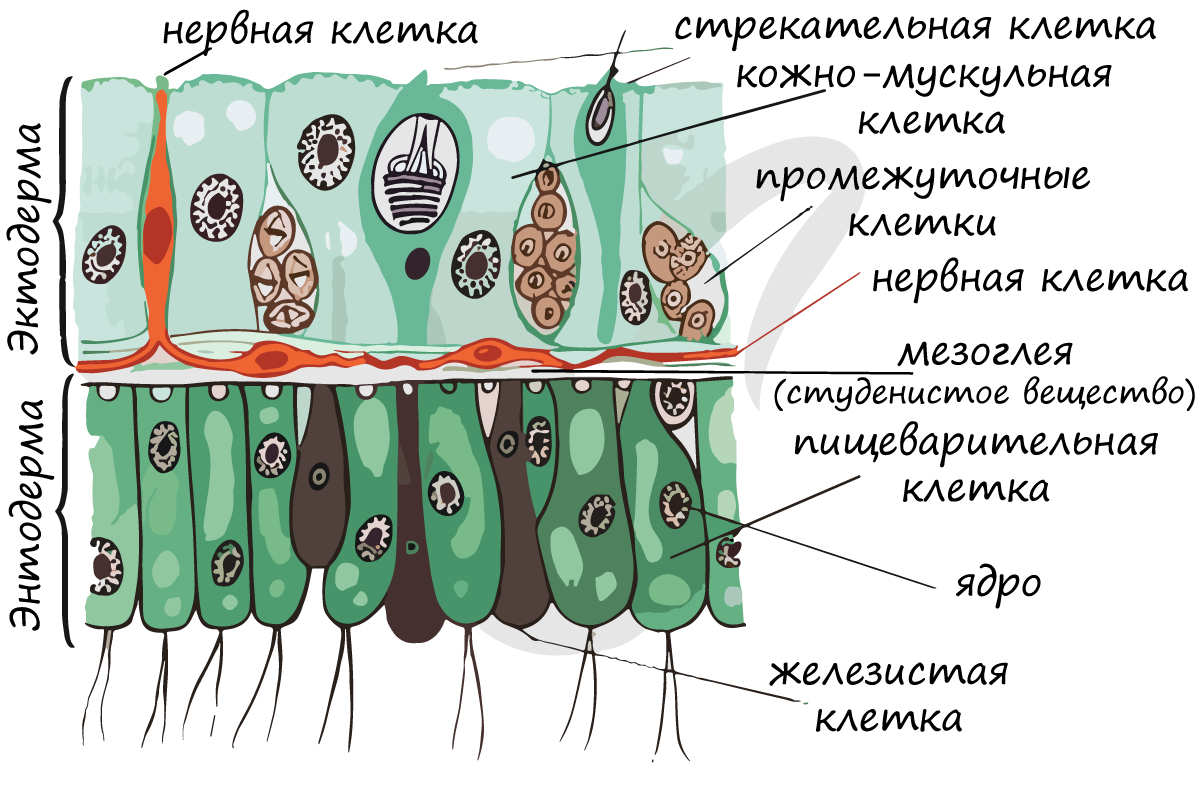

Кишечнополостные относятся к двухслойным беспозвоночным, так как их тело формируется лишь из двух зародышевых листков — эктодермы и энтодермы, между которыми образуется студенистая прослойка — мезоглея. Кишечнополостные имеют не только ткани, но и зачатки органов. Так, например, у гидры, актинии и кораллов легко найти передний конец с ротовым отверстием, глоткой и щупальцами, а у медузы — зонтик, глазки, статоцисты и т. д. У ведущих сидячий образ жизни имеется подошва, которая прикрепляет животное к субстрату.

Организм кишечнополостных

Наряду с этим организм кишечнополостных сохранил некоторые структурные элементы, характерные для более примитивного типа простейших. Так, например, клетки энтодермы кишечнополостных имеют жгутики, движение которых аналогично движению одноклеточных и колониальных жгутиковых. Эти жгутики у кишечнополостных создают токи воды в кишечной полости, которые перемешивают ее содержимое. Кроме того, клетки энтодермы, подобно амебам, выпускают ложноножки, захватывая ими пищевые частицы, и осуществляют внутриклеточное пищеварение, свойственное одноклеточным организмам.

Клетки эктодермы также сохранили некоторые черты простейших. Так, например, у личинок гидры, актинии, сцифоидных медуз и др. тело покрыто ресничками, которые напоминают ресничный аппарат инфузорий, но несут несколько иные функции. Наконец, индивидуальное развитие кишечнополостных начинается с оплодотворенного яйца, т. е. из одной клетки, что подтверждает взгляд на происхождение многоклеточных животных от одноклеточных.

Хотя у кишечнополостных появились уже ткани, в функциональном отношении их клетки неоднозначны. Так, например, кожно-мускульные клетки эктодермы и энтодермы выполняют смешанную функцию: покровную и сократительную. Железистые и нервные клетки характеризуются более узкой специализацией: первые несут секреторную функцию, вторые передают возбуждение от одних клеток к другим.

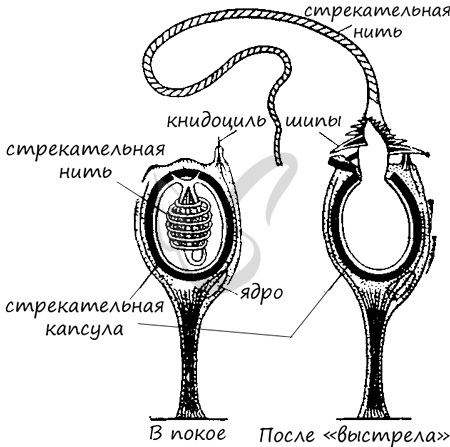

Значительной автономностью отличаются находящиеся в эктодерме стрекательные (крапивные) клетки, так называемые нематоцисты. Они функционируют самостоятельно, независимо от других клеток. Прикосновение к выступающему наружу чувствительному волоску — книдоцилю — вызывает молниеносную реакцию: вся цитоплазма стрекательной клетки приходит в возбуждение, следствием которого является стремительное выбрасывание нити из стрекательной капсулы. Следует помнить, что эта нить в действительности представляет собой трубочку, через которую изливается из капсулы ядовитая жидкость в пораженную часть тела добычи или врага.

Интересно, что крапивные клетки сохраняют свою жизнеспособность и могут функционировать даже в теле мертвого кишечнополостного животного. Вот почему ожог легко получить от соприкосновения с уже погибшей медузой, выброшенной на берег волной. Автономность стрекательных клеток подтверждается также тем, что они не теряют способности к действию, попав в чужой организм. Так, например, иногда кишечнополостных поедают некоторые морские ресничные черви и заднежаберные моллюски. В этом случае часть крапивных клеток переходит в тело хищника, попадает в его наружные покровы и продолжает здесь функционировать, как и прежде.

Кишечнополостные имеют резервные (промежуточные) клетки, которые входят в состав эпителия и могут превращаться в любые специализированные клетки: стрекательные, кожно-мускульные, половые, нервные. Наличие резервных клеток обусловливает высокую способность к регенерации, которая особенно хорошо выражена у гидры. Помимо указанных черт примитивности, следует отметить отсутствие у, кишечнополостных дыхательной, выделительной и кровеносной систем. Однако в других отношениях по сравнению с простейшими кишечнополостные в процессе эволюции продвинулись дальше по пути усовершенствования организации.

Нервная система кишечнополостных

Кроме слабодифференцированных тканей, у них образовалась уже примитивная нервная система диффузного характера, жизненное значение которой очень велико. У нее нет центрального отдела, а нервные клетки рассредоточены в разных участках тела. Соприкасаясь друг с другом своими отростками, они образуют нервные сплетения, которые у одних кишечнополостных (например, у гидры) имеют вид сети, у других (например, у медузы) представляют собой скопления в виде двух колец, из которых одно связано с органами чувств, а другое — с мышечными клетками.

Нервная сеть гидры также осуществляет связь между чувствительными и кожно-мускульными клетками. Следовательно, у кишечнополостных уже имеется анатомо-морфологическая основа для рефлекторной деятельности. Этот факт следует рассматривать как один из важных этапов прогрессивной эволюции животного мира, ведущий к упорядочению взаимоотношений организма со средой, делая их более многообразными и устойчивыми.

Известно, что для подлинного рефлекса необходимо наличие трех звеньев: чувствительного (рецептора), передающего возбуждение (нервного аппарата) и двигательного (эффектора). Все эти звенья у кишечнополостных налицо, но они стоят еще на низкой ступени развития, поэтому рефлексы носят элементарный характер. Интересно отметить, что наряду с типичными безусловными рефлексами (например, сокращение щупалец в ответ на прикосновение к ним) им свойственны реакции типа таксисов (например, выбрасывание стрекательной нити в ответ на раздражение книдоциля).

Большинство реакций кишечнополостных связано с питанием, передвижением и защитой от вредных воздействий. У них возможно возникновение временных связей, вернее, суммационных рефлексов, образующихся в результате повышения возбудимости нервной системы при длительном воздействии одного и того же раздражителя. Деятельность нервной системы носит ограниченный характер, состоит из восприятия внешних раздражений и регулирования согласованных ответов на них со стороны отдельных частей тела (например, пищевая реакция щупалец при соприкосновении с добычей).

Наибольшей чувствительностью у кишечнополостных обладают щупальца, где в большей степени, чем в других частях тела, сосредоточены клетки, воспринимающие различные воздействия среды, в том числе и стрекательные клетки (нематоцисты).

Двигательные реакции кишечнополостных варьируют в зависимости от силы раздражения, внутреннего состояния организма, характера физического или химического воздействия, биологической значимости раздражителя. Так как клеточные структуры организма кишечнополостных в разных частях тела повторяются, то его фрагменты реагируют так же, как и животное в целом.

Формы кишечнополостных

Кишечнополостные представлены двумя основными формами: полипами, ведущими прикрепленный, сидячий образ жизни, и медузами, которые свободно передвигаются в толще воды. Для обеих форм лучевая симметрия жизненно важна в одинаковой степени и поэтому она была закреплена у них действием естественного отбора как полезное приспособление. У многих видов кишечнополостных наблюдается чередование поколений полипов и медуз. Причем у одних основной жизненной формой являются бесполые полипы, а поколение медуз служит лишь для полового размножения и расселения вида (например, у морских гидроидных полипов); у других же — наоборот, поколение половых медуз представляет собой основную форму, а полипы обеспечивают увеличение их численности путем бесполого размножения, ведущего к появлению нового поколения медузоидных особей (например, гидроидных и сцифоидных медуз).

Однако имеются и такие кишечнополостные, у которых в индивидуальном развитии отсутствует стадия медузы, поэтому они всю жизнь существуют в форме полипов (например, гидры, актинии, кораллы). В этом случае полипы размножаются как бесполым, так и половым путем. Строение полипов проще, чем строение медуз, но по существу между ними нет принципиальной разницы, а их отличия друг от друга определяются главным образом степенью развития мезоглеи, положением и формой эктодермального и энтодермального слоев, дифференциацией клеточных структур и органов чувств.

Как полипы, так и медузы представлены в природе одиночными и колониальными формами. К одиночным полипам относятся, например, гидры и актинии, к колониальным — красный благородный коралл, морские перья. Примером одиночных медуз могут служить краспедакуста, крестовичок, цианея, аврелия, корнерот. Что же касается колониальных форм, то у медуз они носят смешанный характер, представляя собой сочетание медузоидных и полипоидных особей с разделением функций между ними, как, например, у сифонофор.

Среди кишечнополостных наблюдаются большие колебания в размерах тела. Так, например, полип микрогидра (у пресноводной медузы) едва достигает высоты 1 мм, в то время как морской одиночный глубоководный полип бранхиоцериантус имеет высоту более 2 м. Точно так же и среди медуз есть карлики и великаны. Диаметр зонтика пресноводной медузы краспедакусты не превышает 2 см, а у медузы цианеи он нередко равен 2 м.

Взаимоотношения кишечнополостных между собой и с другими организмами носят разнообразный характер: агрессивный в случае хищничества и паразитизма и мирный в виде симбиоза и нахлебничества (комменсализма), а также нейтральный в виде синойкии (когда оба сожителя не приносят друг другу ни пользы, ни вреда или один является квартирантом другого). Хищничество кишечнополостных (как сидячих, так и свободноплавающих) наносит основной вред рыбам, а с другой стороны, рыбы в некоторых случаях находят приют у актиний и медуз, спасаясь от врагов под защитой их стрекательных органов.

Роль кишечнополостных

Кишечнополостные входят в состав многих водных биоценозов, играя существенную роль в их жизни. Они населяют главным образом океан на всех его глубинах и во всех широтах, приспособившись к самым разнообразным условиям жизни: в приповерхностном слое воды, в прибойной полосе побережий и на дне моря, в холодных арктических водах и в тропической полосе океана, в освещенных зонах гидросферы и в отсутствии солнечного света на большой глубине, на каменистом субстрате и на илистых грунтах. Значительно меньше их живет в пресных водоемах.

Будучи самыми древними животными из всех существующих многоклеточных организмов, кишечнополостные участвовали в образовании геологических отложений (кембрийских, силурийских, меловых и др.). В четвертичном периоде они оставили заметный след в виде коралловых рифов и атолловых островов, которые дают приют разнообразной фауне и флоре, входящей в состав различных биоценозов.

Практическое значение кишечнополостных не очень велико, если не считать использования мадрепоровых кораллов в качестве сырья для получения строительных материалов (известковых брусьев, плиток, обожженной извести). Некоторые сцифоидные медузы употребляются в пищу в Японии и Китае. Красный, или благородный, коралл и мадрепоровые кораллы идут на изготовление различных украшений и мелких поделок. Некоторые кишечнополостные представляют интерес для бионики (например, физалия, дискомедузы), о чем сказано ниже.

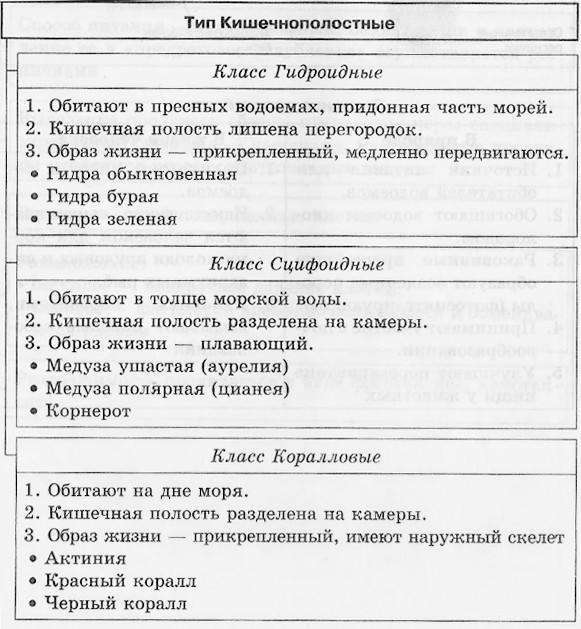

Классификация кишечнополостных

В современной систематике тип кишечнополостных разделяется на три основных класса, которые характеризуются многими отличительными признаками, но для элементарного ознакомления с ними можно ограничиться указанием на различия в строении кишечной полости полипоидных особей, так, например:

- Класс гидроидных характеризуется тем, что в кишечной полости полипов нет перегородок. Пример — полип гидра и медуза-крестовичок.

- Класс сцифоидных характеризуется наличием в кишечной полости животных по 4 неполных радиальных перегородки. Пример — полип и медуза аврелия.

- Класс коралловых полипов объединяет животных, строение кишечной полости которых сложнее: здесь наблюдается разделение полости на камеры с радиальными перегородками. Пример — благородный коралл, актиния.

Подробное описание классов кишечнополостных вы можете прочитать кликнув по ссылкам выше.

Из 9000 существующих видов кишечнополостных большинство составляют кораллы (свыше 6000 видов), второе место занимают гидроидные (2800 видов), остальные 200 видов представлены сцифоидными кишечнополостными. Черты примитивности мы наблюдаем у представителей более древнего класса гидроидных, которые считаются исходными для других, более сложных организмов (сцифоидных и коралловых полипов).

Источник

Тип кишечнополостные

Кишечнополостные — одна из древнейших групп многоклеточных организмов, просто организованных, обладающих лучевой (радиальной) симметрией и двуслойностью. Кишечнополостные — в большинстве обитатели морей и океанов, часть встречается в пресных водах. Произошли от колониальных форм простейших — жгутиконосцев.

Чтобы хорошо понимать зоологию, следует, прежде всего, знать ароморфозы. С них мы и будем начинать изучение каждого нового раздела. Определений слова «ароморфоз» множество, приведу два. Ароморфоз — прогрессивное эволюционное изменение строения, в результате которого усложняется организация организмов.

Ароморфоз (от греч. αἴρω — «поднимаю» и μορφή — «форма») — морфофизиологическое преобразование, приводящее к общему повышению уровня организации организмов и дающее им возможность освоить новые среды обитания или расширить их использование.

Ароморфозы кишечнополостных

У простейших одна клетка представляла весь организм целиком, имела сложное строение. Начиная с кишечнополостных организмы представлены совокупностью клеток — многоклеточность, клетки отличаются по строению и функции.

Стенка тела состоит из двух слоев: эктодермы (наружного слоя, от греч. ektós — вне, снаружи) и энтодерма (внутреннего слоя, от гр. entos внутри). Между эктодермой и энтодермой находится мезоглея — студенистое вещество.

Радиальная симметрия — форма симметрии, при которой тело при вращении совпадает само с собой. Через центр такого организма можно провести несколько или много плоскостей симметрии. Такая форма симметрии характерна для животных, ведущий малоподвижный образ жизни.

В типе кишечнополостные нас более всего интересует подтип стрекающие, в составе которого имеются три класса, о которых мы будем говорить подробно: гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы.

Специализация клеток закономерное явление в многоклеточном организме, клетки отличаются по строению и выполняемой функции. В эктодерме и энтодерме представлены разные типы клеток. Эктодерма состоит из:

- Эпителиально-мускульные — благодаря их сокращениям организм передвигается (гидра совершает кувырок)

Промежуточные — мультипотентные стволовые клетки, которые могут дифференцироваться в другие типы клеток организма. Благодаря им кишечнополостные имеют высокую способность к регенерации.

Выполняют функции защиты от врагов и нападения на добычу. Характерный признак — наличие книдоцита, сложноустроенного органа, состоящего из колбовидной капсулы, и нитевидной структуры — стрекательной нити. При соприкосновении с книдоцилем («спусковым выростом») — направленной наружу части книдоцита — книдоцит «выстреливает». Шипы, расположенные в основании стрекательной нити, прокалывают цель, а стрекательная нить выворачивается наружу из стрекательной капсулы, пронзая тело жертвы.

При ударе стрекательной нити об организм-мишень, внутрь ткани впрыскиваются нейротоксины и добыча оказывается парализованной. После этого кишечнополостные легко овладевают добычей, и, перемещая ее в гастральную полость, переваривают.

Нервные клетки, соединяясь друг с другом, объединяются в нервную систему. Благодаря наличию этих клеток, у гидры имеются рефлексы. Рефлекс — ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая при помощи нервной системы. Так, если гидру уколоть иглой, то ее тело сжимается.

Внутренний слой гидры — энтодерма, также содержит определенные типы клеток:

- Эпителиально-мускульные — это те же эпителиально-мускульные клетки по функции и строению, только расположены они во внутреннем слое и способны к фагоцитозу.

- Пищеварительные — имеют жгутики, обеспечивают внутриклеточное пищеварение путем фагоцитоза.

- Железистые клетки — выделяют ферменты в гастральную (кишечную) полость, благодаря чему осуществляется полостное пищеварение.

Дифференцировка клеток, их специализация способствовала появлению тканей у кишечнополостных, обособлению наружного и внутреннего слоев.

Посмотрите на схему (ниже) строения стенки тела гидры. Попробуйте сами дать определения и назвать функцию каждого из указанных элементов.

Именно у кишечнополостных мы впервые отметим появление нервной системы. Она диффузного (сетчатого) типа, то есть нервные клетки распределены в эктодерме равномерно, нигде мы не найдем скопления нервных клеток (нервных узлов, нервных стволов).

У простейших был только один вариант пищеварения — внутриклеточное. У кишечнополостных возникает полостное пищеварение, при котором ферменты выделяются железистыми клетками энтодермы в кишечную (гастральную) полость. Таким образом, расщепление пищи начинается еще до того, как она попадет в клетку.

Заметьте, само название типа «Кишечнополостные» напоминает вам об этом ароморфозе.

Отмечу, что полостное пищеварение никак не исключает внутриклеточное: после полостного пищеварения мелкие пищевые частицы захватываются пищеварительными клетками — начинается внутриклеточный этап пищеварения.

Размножение кишечнополостных

Осуществляется как бесполым, так и половым путем. Бесполое может осуществляться путем фрагментации и почкования, в результате которого образуются колонии. Половое — с помощью билатерально-симметричной (двусторонняя симметрия) личинки — планулы.

У некоторых кишечнополостных имеются жизненные циклы со сменой форм: полипа (сидячая) и медузы (плавающая).

Приглашаю вас в увлекательное путешествие на глубины океана, в мир обожаемых нами кишечнополостных! В следующих темах мы подробнее поговорим о представителях кишечнополостных и получим несравненное удовольствие.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник