- Чувства человека в произведениях живописи великих художников

- Чувства человека

- Чувства в живописи

- Пример 1. В. Васнецов, «Аленушка»

- Пример 2. К. Брюллов, «Всадница»

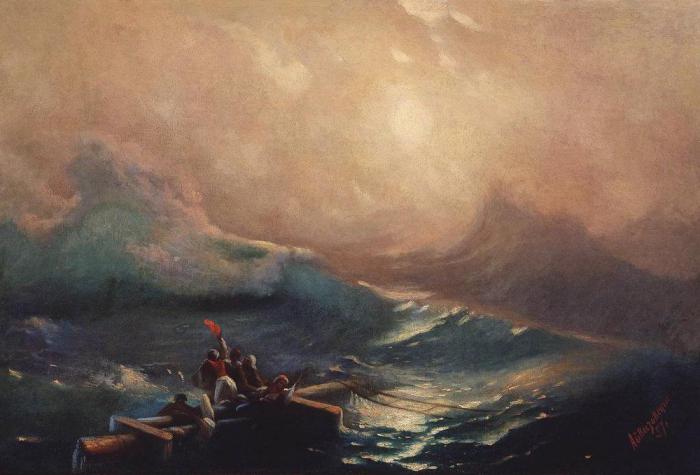

- Пример 3. И. Айвазовский, «Девятый вал»

- Эмоции в искусстве.

- Найдены возможные дубликаты

- «Коронация Наполеона», или немного французской пропаганды

- Портрет

- Нью-Йорк осенью

- Забытый быт. Интересные детали на картинах В. Е. Маковского

- Август

- Продолжение поста «Картины Виктора Юшкевича»

- Отрадное

- Зачем нужны эмоции

- В воде

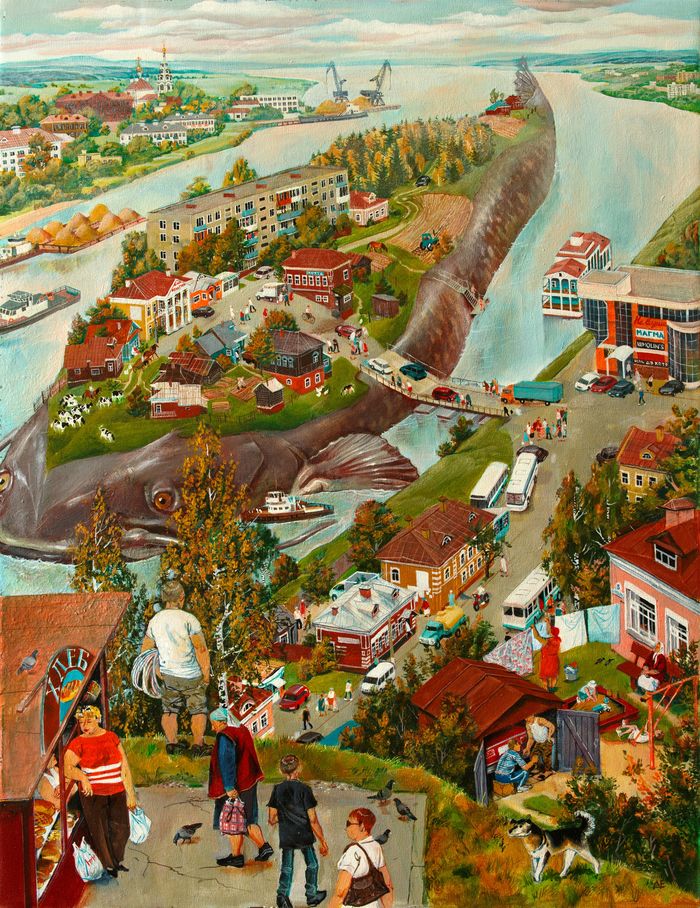

- Большая рыба

- Натюрморт с розами

- Об эмоциональном интеллекте

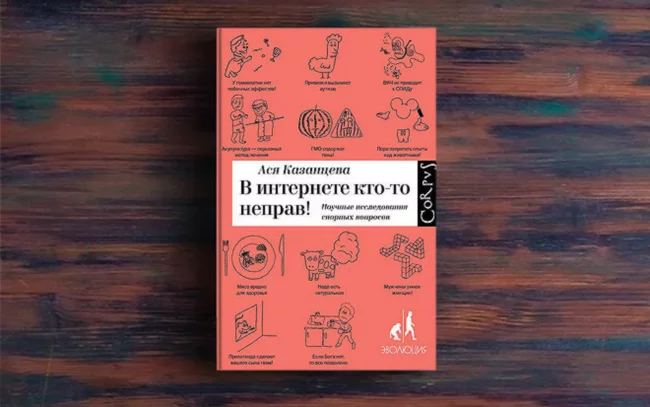

- Спорные научные вопросы: опыты над животными, акупунктура, эволюция, сексуальная ориентация — разбор книги «В интернете кто-то неправ» (2/3)

Чувства человека в произведениях живописи великих художников

Людям свойственно не только воспринимать окружающий мир, но каким-либо образом воздействовать на него, испытывая радость, грусть, огорчение, счастье или воодушевление. Выражать чувства человека в произведениях живописи, например, свойственно многим талантливым художникам различных времен и народов. Кажется, сами слова — «живопись», «живописать» — располагают к этому.

Чувства человека

Все, что мы воспринимаем, в той или иной мере вызывает у нас определенные чувства. Например, наблюдая красивый закат солнца на природе или спокойное ласковое море, каждый из нас, наверное, испытывает чувства радости и умиротворения. Или восхищение поступком героя, или удивление от чего-либо, ранее не виданного! Эти эмоции, проявляемые нами, и называют чувствами. Обычно, говоря о том, что кто-то бесчувственный, подразумевают его полнейшую безэмоциональность, апатию к происходящим вокруг событиям. Чувства – это высшее проявление эмоций. Наиболее сильные – радость, удивление, страх, сострадание, гнев и множество других.

Чувства в живописи

Творческие люди бывают наиболее подвержены эмоциям. Некоторые из художников предпочитают жить «широко шагая» с «открытыми настежь глазами и душой». А некоторые — успешно сублимируют чувства человека в произведениях живописи. Обратимся для примера к одной из таких картин, описывающих подобные эмоции.

Пример 1. В. Васнецов, «Аленушка»

Эта русская сказка знакома многим детям с самого детства. Ослушник Иванушка испил водицы из лужицы и стал козленочком. Его сестрица Аленушка предупреждает о том, что может случиться, но брат не внемлет ей. Когда это случается с Иваном, сестра испытывает чувства горя, безысходности, отчаяния, скорби и печали. На картине она изображена у пруда на «горючем» камне. Укрывшись от людских глаз, девушка переживает сложную гамму эмоций, мастерски показанных художником.

Пример 2. К. Брюллов, «Всадница»

Чувства человека в произведениях живописи могут выражаться по-разному. Картина Брюллова изображает молодую красавицу, подъехавшую на коне к веранде дома. Ее встречают собаки и маленькая девочка. Вся картина проникнута эмоциями: чувством радости встречи, восхищения праздничным разнообразием и обожанием жизни в ее ярчайших проявлениях красоты и грации.

Пример 3. И. Айвазовский, «Девятый вал»

Чувства человека в произведениях живописи могут выражаться посредством изображения явлений природы. Так, в картине Айвазовского мы видим ощущение силы, мощи и могущества природы. В то же время приходит на ум осознание ничтожности всего человеческого перед стихией. Такую сложную бурю чувств художник воплощает в данном произведении.

Источник

Эмоции в искусстве.

Мы, как и все живые существа каждый миг нашей жизни испытываем эмоции. Но мы редко задаёмся вопросом почему так происходит? А зря. Этот приём один из главных аспектов эволюции. Эмоции служат главным мотиватором для всех животных существ, включая человека. Мы испытываем эмоции смотря на произведения великих художников, но почему? Как это работает? Далее об этом и пойдёт речь.

Однажды моя Мать причёсываясь у зеркала бросила ненароком такую фразу: «Какое состояние, такие и волосы». Это навело меня на мысль, что это не просто реакция организма, а что-то большее. Ведь волосы – это мельчайший элемент, реагирующий на любой порыв ветра. Так что же может так их менять? Ответ – наше эмоциональное состояние.

Придя злым с работы, вы бросаете ключи на полку в прихожей. По этому действию можно определить, как прошёл ваш сегодняшний день. Дело в том, что при стрессе все наши действия отражают это самое состояние. Движения становятся более резкими, а взгляд так и мечется из стороны в сторону. Это трюк эволюции, при опасности всё это помогало нам выжить. Резкие движения, как защита, а бегающий взгляд, как способ заметить опасность. Со временем эмоции развивались вместе с нами приводя нас туда где мы находимся сейчас.

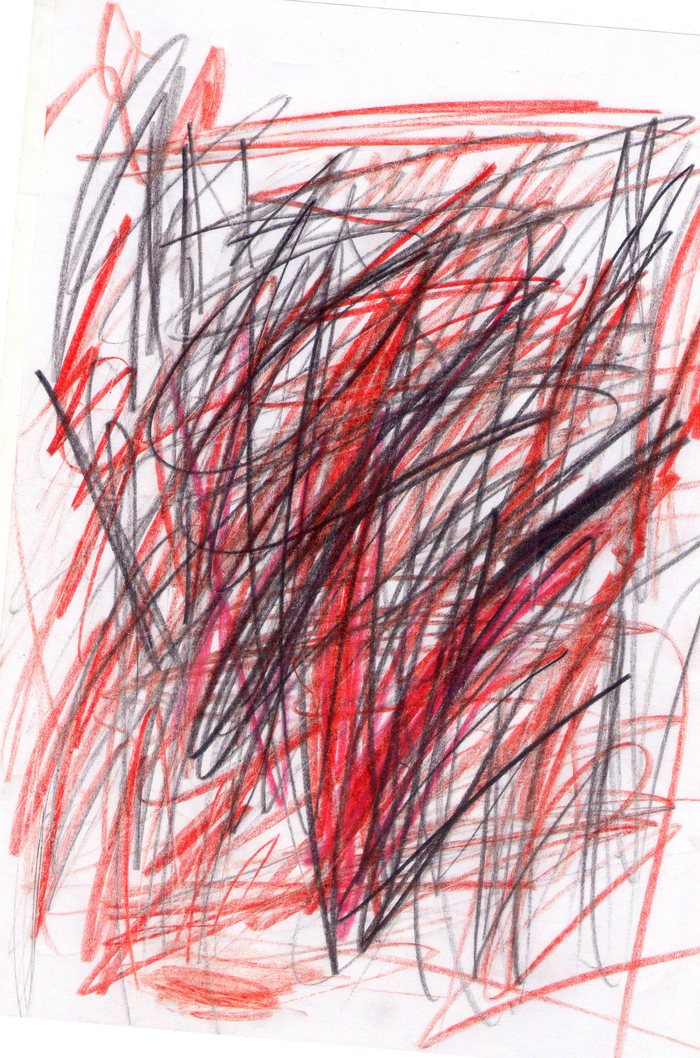

Как художника, меня заинтересовал вопрос, если это действительно так, значит можно визуально отобразить любое моё состояние. Мне не давало это покоя, и я вынужден был посвятить всё своё время, для поиска истины.

Я пришёл к выводу что всё включая выбор цвета карандаша зависит от того в каком состоянии я нахожусь, а линии — это визуальное отображение моего состояния.

На рисунке 1 изображено отражение злости, линии на этом рисунке резки и хаотичны. Вы можете легко понять насколько сильным было это состояние и точно сказать, что это не радость. А это значит, что «следы», которые мы оставляем нашим состоянием, при должном внимании, легко читаются другими людьми.

Возникает предположение, что это возникло в ходе эволюции, как средство защиты. Например, видя поломанные ветки и следы от когтей на дереве, мы понимали, что рядом дикий зверь в ярости и надо быть осторожнее.

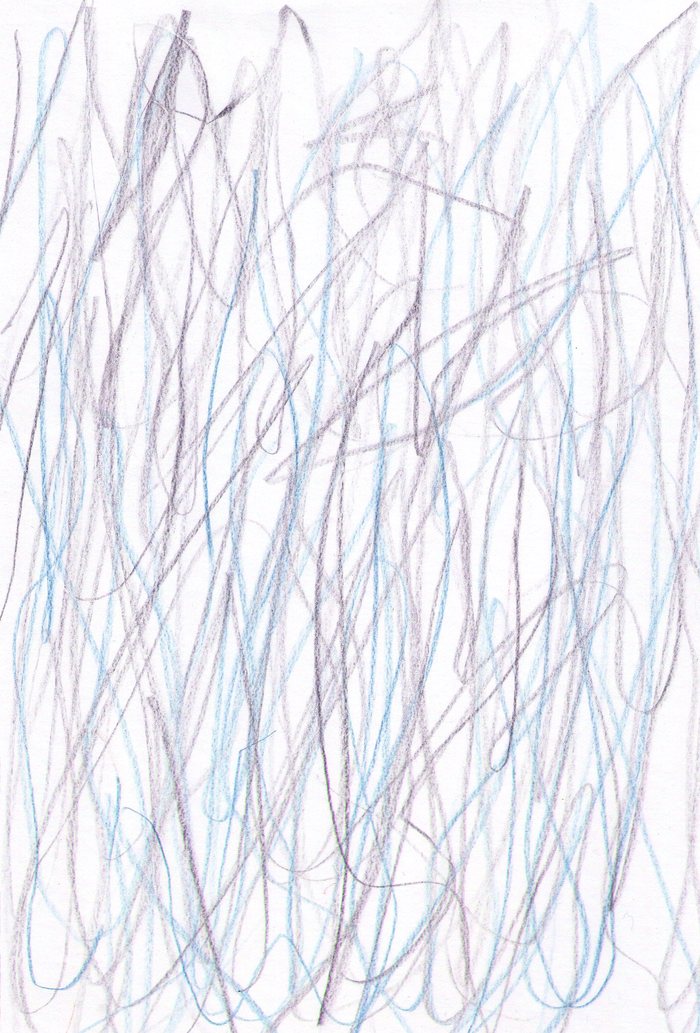

Очевидно, что противоположностью злости будет спокойствие, это плавные и медитативные движения, но как обстоят дела с радостью и грустью?

Как вы можете заметить на рис.2 изображена радость, линии на ней плавны и пластичны, они завиваются и играют друг с другом. Цвета вызывают приятные чувства.

Экспрессионисты 20-го века только затронули эту тему, они и не подозревали на сколько она велика. Всё что мы делаем, всё что мы говорим, всё о чём мы с вами думаем говорит о том, в каком состоянии мы сейчас находимся. По своей сути эмоции — это режимы жизни. Если мы не будем контролировать наше состояние мы не сможем контролировать нашу жизнь, а это не очень приятно.

Не важно кто вы и что вы делаете, если вы грустите, вы невольно будете своими действиями показывать вашу грусть другим людям. Если вы хотите это контролировать это можно делать осознанием своего состояния и вниманием к малейшим деталям.

Учитывая, что все люди разные каждый художник транслирует в мир не только своё состояние, но и весь свой жизненный опыт. Поэтому искусство бесконечно многообразно, как и люди. Если вы художник, вам нужно развивать не только свою технику, но и развиваться, как личность. Искусство — это средство эмоционального общения, там, где не хватает слов за дело берётся искусство. Оно тысячелетиями помогает человечеству, так что не стоит им пренебрегать, если вы идёте к развитию.

Найдены возможные дубликаты

Содержание без формы так же уродливо, как и форма без содержания.

Мы свернули не туда.

Давате лучше вернёмся к имперессионизму? (

вода без бутылки это нормально, бутылка без воды просто не нужна)

А о каком это вы «возвращении»? Импрессионизм ведь не философское учение, а техника письма. В современной живописи весьма распространённая и востребованная. Крайне сложная, требующая от художника мастерства и таланта, а не стремления «передать свои чувства на полотне» 🙂 Например, Пино

Не вижу причин не возвращаться в импрессионизм. Реализм, например, возродился в виде гипер- и сюрреализма. Художники со временем научились точно передавать реальность, как она есть. Через сотню другую лет гиперреалисты повысили степень детализации и точности передачи цвета и формы до фотографического качества. А сюрреалисты стали изображать нереальное так, как если бы оно было реальным. Может, и импрессионизм вернётся в той или иной форме.

Как минимум, в импрессионизме можно запечатлеть новые виды, возникшие в ХХ и XXI веках.

И любопытна ценность загогулин в твоём посте. Кто-то умудряется продать эти каракули за миллионы. Я таких загогулин в универе и школе мог рисовать тоннами, если было скучно. И каждую мог бы обосновать: вот тут я зол, тут мне скучно, тут устал, а тут внимательно слушаю (да, мог слушать с интересом и рисовать загогулины). Но в них нет ценности, так как каждый может штамповать от руки свои эмоции (или другими частями тела). И только самые сумасшедшие будут искать почерк в мешанине линий.

Вот ты себя художником назвал. Но серьезных твоих работ я не вижу (в профиль не заглядывал ещё, в посте не выложил . а, пикабушник два часа, первый пост, ок). Не вижу того, что невозможно штамповать от руки. Если все твои художества – это экспрессионизм случайных каракулей, то ты не художник. Ты просто бумагомаратель (как и я на скучных занятиях). Если ты считаешь такое самовыражение эмоций ценным, то у тебя завышенная самооценка. Если ты сумел это продать (за деньги) – ты хороший продавец, не более.

скажи это Джексону Поллоку) Это всё называется живопись действия и этот стиль не менее ценен, чем работы Леонардо. Посмотри тут за 1.5 часа вся история

http s://www.youtube.com/watch?v=SFIEA_sAPhc

Он был первым, кому удалось продать откровенную мазню. Она красива, выражает и вызывает какие-то эмоции, но это то, что может наштамповать каждый. Денежная ценность раздута.

Хотя нет, ошибаюсь. Был раньше Малевич. Он вообще не заморочился. Хотя смысл Квадрата не в нем самом, а в композиции, частью которой он был: он стоял в красном углу, где в норме стояли иконы. Без этой истории Квадрат смысла не имеет.

«Коронация Наполеона», или немного французской пропаганды

Что может быть лучше старой доброй пропаганды от Жака-Луи Давида?

На самом деле сам факт существования этой картины довольно забавен. Судите сами: Давид был ярым революционером, другом Марата и Робеспьера, членом Конвента (республика, все дела) и подписантом решения о казни короля Людовика XVI. И спустя несколько лет художник прославляет самопровозглашённого императора!

Жак-Луи Давид – «Коронация Наполеона в соборе Нотр-Дам 2 декабря 1804 года», 1807

И делает это мастерски. Все сливки наполеоновской Франции есть на картине: от маршалов до приближенных двору. Все действительно были на коронации, кроме матери маленького императора – ее по желанию Наполеона художник добавил чуть позже.

Кстати, на коронацию пригнал аж сам Папа Римский (потом с захватом его земель корсиканец бросит мужика в тюрьму), и когда он начал возлагать золотой лавровый венец на светлую головушку Наполеона, тот вырвал из рук Папы короны и сам водрузил себе на голову. Обозначил, так сказать, кто тут главный и самый независимый.

Поэтому сюжет картины Давид решил сделать менее конфликтным и изобразил момент коронации Жозефины, жены императора. Там таких поворотов не было)

Сам Давид сидит в возвышении в театральной ложе в центре композиции, делая наброски сцены среди разодетых в бархат, меха и атлас членов императорской семьи и других аристократов. Художник на самом деле присутствовал на церемонии коронации в Нотр-Дам. Добавив себя на полотно, Давид показал преданность короне и заодно позволяет прихвастнуть своим мастерством.

Картина довольно крупная, все герои изображены практически в натуральную величину. По параметрам 6,2 на 9,7 метров. Владельцы студий и однушек смахивают слезу))

Наполеон был доволен работой: «Прекрасно, просто прекрасно! Давид, вам удалось постичь мои мысли и изобразить меня французским рыцарем!»

Больше интересных историй из мира живописи можно посмотреть в моем телеграме: https://t.me/picturebymaslo

Портрет

Источник телеграм канал «Визуальное Искусство 12» — https://t.me/VisualArt12/3371

Нью-Йорк осенью

Источник телеграм канал «Визуальное Искусство 12» — https://t.me/VisualArt12/3365

Забытый быт. Интересные детали на картинах В. Е. Маковского

В. Е. Маковский. «Посещение бедных» (1874)

Картины Владимира Егоровича Маковского хороши тем, что удивительно точно передают быт своего времени. И это не говоря уже о разнообразии сюжетов и историй, которые можно увидеть, присмотревшись к деталям. У меня уже были посты о полотнах этого замечательного художника, но работал он столь плодотворно, что можно еще не раз вернуться к его творчеству.

Картина «Посещение бедных» изображает, как ясно из названия, посещение богатой барыней бедного семейства. Вероятно, гостья состоит в одной из благотворительных организаций, коих в 19 веке было много (самые известные -«Императорское человеколюбивое общество» и «Общество посещения бедных»). Женщина рассматривает скромную обстановку через лорнет, и трудно сказать, движет ли ей желание помочь, или почувствовать себя благодетельницей. В дверях стоит лакей. На то, что это именно лакей, указывает цилиндр с золотым галуном. Подобные галуны часто красовались на униформе в том числе чтобы было легче отличить прислугу от «благородий» (ведь иногда лакей в богатом доме был одет богаче бедного дворянина, вот и приходилось отличать их галунами и розетками на головных уборах, да форменными пуговицами). Семья явно смущена визитом. Девушка, возможно, дочь главы семейства, открывшая дверь гостям, потупилась. Мужчина спешно переодевается за шторкой, потому что он не хочет предстать перед дамой в неподобающем виде. На картине можно увидеть две характерные детали бедного интерьера: шторки, которыми делили помещения, обычно отгораживая спальные места, и печка типа буржуйки. По правилам того времени использовать подобные конструкции в жилых многоквартирных домах было нельзя. Их можно было устанавливать только на этапе строительства прежде всего для просушки зданий и борьбы с сыростью. Но тем не менее домовладельцы в дешевых доходных домах часто «забывали» их демонтировать, а иногда добавляли позже, когда хотели сдать в наем технические помещения, где изначально печей не предусматривалось. Позже Маковский написал картину, на которой действие происходит в том же интерьере, но сюжет уже другой: лакей передает семье пасхальные подарки.

Что происходит на картине «Выбор приданого» (1898) в целом так же понятно из названия. Долгое время приданое при заключении брака играло большое значение, а иногда и решающее. Перед свадьбой составляли подробную опись, включая описание каждой вещи и указание ее ориентировочной стоимости, а затем семья жениха принимала все это под роспись. При этом в перечне могли фигурировать и деньги, и предметы быта, и одежда, включая нижнее белье. Часто приданое готовили задолго до появления потенциального жениха. Однако к концу 19 века отношение к подобным приготовлениям изменилось, по крайней мере, среди дворян и тех, кто на них ориентировался. Не то чтобы люди стали менее меркантильными, просто теперь потенциальные женихи предпочитали приданное в виде денег или недвижимости, а не сундуков с одеждой на 20 лет вперед. Но все же как дань традиции, семья невесты готовила разные приятные мелочи, белье, скатерти и т.д. При этом бедняки занимались приготовлениями самостоятельно, богатые шили на заказ, а представители среднего класса чаще покупали готовое в магазине. Иногда купленные вещи уже сами дополняли собственноручно вышитыми монограммами невесты. Такую семью «середнячков» мы, судя по всему, и видим на картине. На то, что герои не слишком богаты, указывает и относительно простая одежда, и наличие в руках женщин зонтиков (если приезжали в собственном экипаже, зонтики и остальные вещи обычно оставляли там, значит, покупатели экипажа не имеют и нанимают извозчика). Да и в дорогом магазине мужчине бы вряд ли разрешили курить. Но это и не старорежимная лавочка с разбитным приказчиком. Продавец (а продавцы в то время за редкими исключениями были мужчинами) в костюме, а на рукаве нечто вроде петлицы, в которую вставлен карандаш. Им продавцы выписывали чеки для оплаты в кассе.

В дореволюционной России Пасха была, пожалуй, самым важным праздником. Сначала, как правило, посещали церковную службу, затем отправлялись домой к праздничному столу, чтобы отметить все в кругу семьи и друзей. А дальше следовала непременная пасхальная традиция — люди встречали многочисленных гостей и отправлялись в гости сами, и чем раньше будет нанесен визит, иногда даже совсем короткий, буквально на 15-20 минут — тем большее уважения проявлено к хозяевам. Если хозяев не застали дома, обычно оставляли визитку, чтобы миссия считалась выполненной. В итоге иногда праздничный день превращался в настоящий марафон. Тогда же делали так называемые открытые столы, которые иногда просто сдвигали ближе к стенам, чтобы они не мешали потоку входящих и выходящих, но угощения для гостей никуда не убирались, а только пополнялись по мере необходимости. Как раз такой стол у стены и осматривает гастроном на картине Маковского. Слово «гастроном» до революции было синонимом «гурмана». На столе традиционные блюда: кулич, пасха, яйца, запеченный поросенок и окорок, судя по бантику, подаренный. Довольно часто друзья приходили со вкусными подарками или отсылали их с прислугой, добавив бантики, ленточки и поздравительные открытки. Окорок был классическим пасхальным презентом.

Напоследок еще несколько замечательных картин мастера.

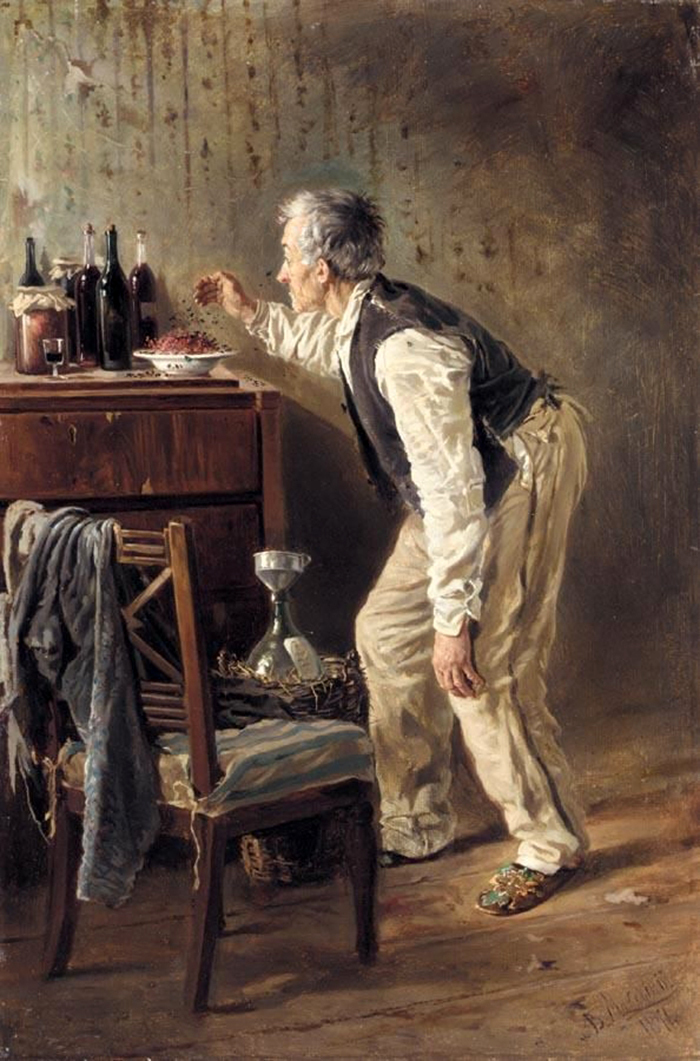

«Тихонько от жены» (1872)

Иногда эту картину еще называют «мухолов». С одной стороны речь и о мухах, которые роятся над блюдом, вероятно, с ягодами, на основе которых «винодел» планирует делать свой напиток». С другой стороны, мухами называли маленькие рюмочки, отсюда же выражение «быть под мухой».

«Прогулка старой барыни» (1877)

Еще одна барыня, за которой сзади идет лакей. Считалось, что благородной даме выходить из дома в одиночестве неприлично. Обычно лакей на прогулке плелся сзади, часта неся при этом шали, зонтики и даже собачку, как в данном случае.

«Офицерская нянька» (1872)

Другие мои посты о живописи

Август

Источник телеграм канал «Визуальное Искусство 12» — https://t.me/VisualArt12/2486

Продолжение поста «Картины Виктора Юшкевича»

Продолжаю публиковать работы Виктора Юшкевича. Подписи к картинам снизу.

Отрадное

«Отрадное». 2021. Бумага, акварель. 40х50

Это парк в районе Москвы Отрадное. Кто сможет найти это место в парке?

Зачем нужны эмоции

Порой говорят: «эмоции нужны, чтобы жизнь была ярче». Люди, чья жизнь оказалась слишком «яркой», мечтают, чтобы эмоций не было вовсе: «лучше быть роботом, который ничего не чувствует». На самом деле эмоции — это не бонус и не спецэффект. Как и любой психический процесс, они выполняют важную функцию и помогают нам адаптироваться к внешней среде.

Что такое эмоция? Говоря простым языком, это то, как мы оцениваем происходящее. Видим бешеную собаку — испытываем страх; обнаруживаем, что другой человек не оправдал наших ожиданий — чувствуем разочарование или обиду. Эмоции помогают сохранять связь с реальностью и адаптироваться к ней. Это сигнал психики, внутренний индикатор. Информация, которая помогает нам выжить.

Долго ли проживет человек, который ничего не боится? Насколько адекватно будет вести себя тот, кто не испытывает стыда? Как уберечься от отравления, если не чувствуешь отвращения? Эмоции — средство приспособления к среде. Эволюционно выработанный механизм, помогающий нам стать сильнее, эффективнее, жизнеспособнее. Так почему же мы с ними боремся?

Эмоции бывают тяжелыми и болезненными. Именно в такие минуты хочется их выключить, убавить яркость, приглушить громкость. Страдание от душевной боли порой ощущается так же остро, как страдание от физического недуга.

Но что такое боль? Это и есть сигнал о дезадаптации. Больно биться головой об стену, больно держать руку в огне, больно, когда нас режут ножом. Эмоциональная боль, как и физическая, сообщает о том, что мы делаем что-то не так, что мы в опасности, что наше «я» или наш организм находятся под угрозой. И подталкивает к тому, чтобы опасность устранить. Разумно ли бороться с этим сигналом?

Нет хороших и плохих эмоций. Страх, печаль, обида, гнев, зависть — не плохие эмоции! Это сигналы психики о том, что мы в чем-то не адаптированы. Где-то слабы. Вместо того, чтобы бороться с этим сигналом, нужно к нему прислушаться. Увидеть эмоции, признать их, изучить — и помочь выполнить свою функцию.

Всякая эмоция может быть функциональной и дисфункциональной. Функциональная эмоция угасает сама собой. Встретил в лесу медведя — испугался — обошел стороной — страх исчез. Если же мы «застреваем» в эмоции, прокручиваем ситуацию снова и снова, не можем простить обидчика, не можем унять тревогу, не в состоянии избавиться от чувства вины — значит, эмоция не выполнила функцию. Поэтому приходит опять и опять! Это мигающая лампочка, ревущая сирена, сообщающая о том, что топливо утекает из бензобака, а самолет камнем мчится к земле. Чем дольше мы игнорируем этот сигнал, тем громче он звучит. Чтобы мы его наконец услышали и отреагировали! Превратили дисфункциональную эмоцию в функциональную. Бесполезную — в полезную.

Основные функции эмоций. Первая — оценочная: эмоции помогают нам оценить и переоценить реальность. Скорректировать картину мира. Например, если я обижаюсь на друга за то, что он чего-то не сделал, обида угаснет, когда я перестану строить ошибочные ожидания относительно его поведения. Ведь это мой прогноз не оправдался, мои представления расходятся с фактами. Обида — сигнал о рассогласовании между ожидаемым и действительным. Функция обиды будет выполнена, когда мои представления о другом начнут соответствовать реальности.

Еще одна функция — регулятивная. Эмоция подталкивает нас к изменению собственного поведения. В случае страха — избежать опасности, гнева — устранить препятствие, обиды — самостоятельно достичь желаемого. Эмоция сообщает: у нас неприятности, сделай с этим что-нибудь. И если мы должным образом откликаемся на этот сигнал, эмоция угасает.

Третья функция — коммуникативная. Порой нужно сообщить другому, что мы чувствуем: мимикой, действиями, словами. Дать понять партнеру, что его поступки нас пугают; рассказать об обиде; показать смущение; признать вину. Эмоции помогают нам быть в контакте с другими и способствуют тому, чтобы собеседник изменил поведение.

Когда одна или несколько функций выполнены, интенсивность эмоции постепенно снижается. Обида сменяется легким разочарованием, стыд — сожалением, зависть — уважением. Без всякой борьбы, естественным образом. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить.

Это и есть то, что называют эмоциональным интеллектом или эмоциональной компетентностью: способность распознавать свои чувства, прислушиваться к ним и адекватно реагировать.

Подружитесь со своими эмоциями, чтобы стать сильнее и счастливее.

В воде

Источник телеграм канал «Визуальное Искусство 12» — https://t.me/VisualArt12/3345

Большая рыба

Натюрморт с розами

«Натюрморт с розами». 2021. Холст, масло. 60х50

Об эмоциональном интеллекте

Текст не для легкого чтения, извините.

Когда говорят об эмоциональном интеллекте, то обычно понимают термин интуитивно. На уровне революционного чутья. Иногда дают определение типа «способность понимать эмоции». В общем, так примерно и есть, и этого достаточно для непринужденного употребления. Эмоциональный интеллект — способность понимать вкус. Однако и со вкусом ситуация оказывается не столь примитивна. Одно дело – оценить съедобность, другое – суметь разобрать вкус блюда на ингредиенты, третье – воздать должное искусству повара, и четвертое – уметь манипулировать вкусами: «А сюда мы положим гвоздички. »

На все же похоже. Что мы можем сделать с эмоциями:

• Осознать, что мы что-то чувствуем. Не смейтесь, наверняка видели, как человек, сжав кулаки, вопит: «Да я спокоен. »

• Оценить влияние эмоции на состояние и поведение.

• Идентифицировать основную эмоцию.

• Проанализировать эмоциональные компоненты состояния.

• Понять, что с этим мы способны сделать

• Суметь выразить эмоцию.

• Суметь изменить свое состояние.

Первые пять пунктов применимы также к восприятию чужой эмоции.

С самого первого пункта начинаются сложности. Осознание своего состояния просто только при достаточно сильных и однозначных проявлениях. Даже маленький ребенок понимает, когда ему больно (мы пока не об эмоциях). Но многие мамы в курсе, что заметить, что подступило чувство голода, дети часто не могут. И даже когда внешний референт (мама) обращает внимание на изменение поведения (ребенок становится вялым, раздражительным, да и время подоспело), само дитя может не соглашаться с тем, что оно проголодалось. И старый анекдот:

– Мам, я устал или замерз?

имеет глубокую психологическую подоплеку.

Когда я был маленький, как-то был в каком-то то ли санатории, то ли лагере, то ли выездном детском саду, не могу даже вспомнить толком, сколько мне было лет. Ну, допустим, шесть или семь. И по утрам нас выводили на прогулку. И мне эти прогулки очень не нравились. Хотя что там могло не нравиться? Солнце, зелень, компания. Спустя довольно продолжительное время, например неделю, я смог осознать, что из-за утренней свежей погоды мне просто холодно. От этого и некомфортно. Я сумел даже сообразить, что об этом имеет смысл сообщить воспитательнице (или кто там был), помню, что это было нетривиальным решением, поскольку воспитательница явно не имела власти над погодой, да и какой смысл жаловаться на свойства Вселенной? Воспитательница закудахтала, отвела меня к моему чемодану, заботливо набитому одежками, выбрала мне какой-то джемпер, и Вселенная пришла в гармонию. Осознание того что мне зябко, было озарением, инсайтом.

С эмоциями еще сложнее. Согласно разным теориям, у человека имеется несколько врожденных эмоций, исследователи выделяют три, пять, семь или десять. Даже в таком вопросе нет единства, потому что невозможно же младенца спросить, сколько у него эмоций случается. Можно судить по проявлениям, а объективизировать суждения — уже проблема. Проявления – вопрос неоднозначный. Всякий, кому случалось видеть детей, знает, что они разные. Реагируют на одно и то же разно. И даже одну и ту же очевидную реакцию выдают при помощи разных внешних проявлений. Еще хуже, когда ребенок подрос, его настигло половое созревание, «переходный возраст», кора головного мозга созрела, гормоны добавили свой вклад, и подростка настигает целый букет нового «что-то это я этакое чувствую». А поскольку подросток при этом пытается быть самостоятельным, сепарироваться, у него появляются какие-то свои дела и компании, то вообще ничего не понятно. Мечется что-то, мается, а с чего? Почему? Зачем? Что с ним происходит? И поговорить-то получается как-то конвульсивно. И варится подросток в собственном соку, и делает какие-то свои выводы и относительно себя, и относительно других, и относительно всего мира.

Оно конечно, мы бы подростку помогли, но ему-то откуда о том знать? Ему странно, непонятно, а временами еще и стыдно и страшно. Хорошо, если судьба приводит его к психологу, который с одной стороны умеет понимать, а с другой стороны достаточно отстранен ситуативно, чтобы не было слишком страшно впустить его в свою ситуацию. И тогда обнаруживаются неожиданности.

– Доктор, а почему я вот сюда тыкаю – больно, и сюда тыкаю – больно, и сюда – тоже больно?

– А ну-ка, дайте я посмотрю. Да у вас палец сломан!

Дополнительные трудности возникают потому, что некоторые эмоциональные состояния некомфортны. И стало быть подвержены подавлению и вытеснению, а вовсе не исследованию. И попытки разобраться, что изнутри, что снаружи, встречают естественный отпор.

И вот в таком несобранном состоянии ребенок постепенно становится взрослым, считая себя нормальным и готовым к самостоятельной жизни.

Постоянно, просто постоянно я наблюдаю у большинства обычных людей абсолютную неспособность отрефлексировать свои эмоции, их причины и влияние на решения и действия. С одной стороны это печально, а с другой — благодаря всеобщей психологической безграмотности мои профессиональные возможности психолога позволяют и понимать больше, чем собеседник согласен мне доверить, и делать полезные выводы, и управлять ситуацией.

Познание эмоционального мира идет несколькими путями.

Во-первых, человек сравнивает проявления эмоций у себя и у других, предполагая, что когда кто-то ведет себя определенным образом, таким же, как он сам в определенных чувствах, то и испытывает, скорее всего, то же самое. Например, когда плачет или смеется. Очень интересны исследования культурных различий в невербальном выражении чувств, показывающие, в какой степени выразительные средства физиологически детерминированы, а в какой являются результатом научения.

Во-вторых, запоминает, какими словами это называется, и приучается называть это теми же словами. При этом мы никогда не узнаем, похоже ли мое «весело» на ваше «весело». Удобно с уже упомянутыми вкусами, предъявил и обозначил: «Вот это – сладкое. Это – соленое. Это – острое. Это – хрустящее». А с эмоциями что? Можно, конечно, дать по морде: «Это было неожиданно и обидно. А теперь ты на меня сердит». Но сами понимаете.

Поэтому в-третьих важно читать книги и смотреть фильмы. Книги обязательно, потому что там автор описывает иногда сложные и многокомпонентные переживания таким образом, что читателю становится понятно, что это такое персонаж чувствует, и как это влияет на его поведение. Фильмы тоже важно, потому что коллизии и переживания там обычно яркие, собранные толстой пачкой в полтора часа экранного времени, выражены профессиональными актерами, и обучаться идентификации эмоций можно гораздо интенсивнее, чем в реальной жизни.

В-четвертых, общение приносит понимание, недоступное через книги и фильмы. Люди, как я уже говорил, разные. И анатомия лица у них тоже разная. Высокие брови интуитивно интерпретируются как удивление,и бывает непросто различить привычное выражение лица и чисто анатомические особенности. Я об этом писал в статье «Все наши роли». Кроме того, у разных людей в разной степени развиты разные мимические мышцы. В той же статье я описывал человека, который не умел улыбаться, и ему пришлось учиться. Поэтому эталонные актерские выражения лица в реальной жизни оказываются умеренно применимы, как в выражении, так и в восприятии.

В-пятых, удивительным образом помогает литературное творчество. Лучше поэтическое. Потому что слова можно составлять долго и бессмысленно, а стихи приходится писать с трудом, компактно и выразительно. Кроме того, они исторически заточены именно под выражение чувств при помощи слов, не особенно пригодных для этого. Подспорье стихосложения в эмоциональной аналитике неоценимо.

Я спал среди цветов

И ощутил твой взгляд

И губ твоих прикосновенье.

То был лишь солнца луч случайный

И вдруг упавший лепесток.

И в-шестых, клиентам с коммуникационными затруднениями я часто предлагаю посещать какую-нибудь театральную студию. Это только с внешней стороны кажется, что актеры работают лицом и телом. А вообще-то основное, чем они занимаются на сцене и в кадре – исполняют танец эмоций и чувств. Ну или поединок. Отработка восприятия, выражения и управления взаимодействием в театральной студии превосходит все остальные способы.

Я вижу, что я упустил довольно интересную подтему техники разбора собственного эмоционального состояния на компоненты, но рефлексия говорит, что мне надоело писать, и я принимаю эмоционально обоснованное решение прекратить это занятие, а остальные мысли изложить как-нибудь отдельно.

Спорные научные вопросы: опыты над животными, акупунктура, эволюция, сексуальная ориентация — разбор книги «В интернете кто-то неправ» (2/3)

Привет Научная Лига Пикабу! Меня зовут Михаил и я продолжаю писать вам большие посты про одну интересную книгу, в которой разбирается ряд спорных вопросов, таких как «Вредно ли ГМО» или «Пора ли запретить опыты над животными?». Я упрощу написанное еще сильнее и расскажу про эти темы кратко, но емко и передав основной смысл. Свою общую работу я поделил на три части, а в этот раз мы поговорим про то, насколько ли необходимы опыты над животными, про такой метод лечения как акупунктура (рефлексотерапия), про эволюцию и креационизм (все создано Богом), а также про сексуальную ориентацию человека и про то, выбирает ли он ее себе? Первая часть тут.

Логично что пикабушник любит читать, для этого этот пост здесь. Однако если у тебя вдруг нет времени на этот огромный (реально большой) пост, то ты можешь послушать мой получасовой подкаст на эту тему, в котором я касаюсь всех тем, указанных выше. Его можно найти в Apple Music, Yandex Music, VK, Google Podcasts или в СберЗвук. А вообще все ссылки тут.

Самое важное — книги нужно читать! Воспринимайте этот пост как попытку заинтересовать вас этой книгой, вся информация будет из нее, с небольшими дополнениями, а еще больше можно будет найти в первоисточнике.

В 2005 году на Биологическом факультете МГУ произошел беспрецедентный случай: на третьем курсе обучения, биолог биохимического отделения Роман Белоусов отказался убивать лягушек (по личным соображениям), так как он считал, что будущие биологи и медики во время обучения имеют право выбирать: ставить ли им опыты над животными? Поэтому он игнорировал все практические занятия. Ему предложили перевод на другой факультет по близкой специальности, однако он отказался, заявив, что хочет обучаться только на биофаке и только кафедре микробиологии. И в результате его просто отчислили, после чего он подал в суд, однако тот на его защиту не встал. А как вы думаете, имеет ли он право на индивидуальное обучение и кто виноват в этой истории? Полная новость тут и тут.

Чудовищно ли убивать лягушку студентам? Если рассматривать пример с лягушкой, то настолько ли вообще это необходимо студентам? С одной стороны, непосредственной пользы для учебного процесса это не несет: студенты просто разрежут лягушку и запишут пояснения преподавателя по поводу этого процесса. Однако в контексте обучения на специальности, в дальнейшем на которой придется работать и с другими живыми существами, это довольно важный шаг преодоления себя и познания основ. Ася пишет:

Со временем у меня сформировалось ощущение, что заставлять каждого из нас убить по крайней мере одну лягушку было правильно, но не потому, что в тех экспериментах заключалась такая уж великая учебная ценность, а потому, что это хорошая прививка от лицемерия. Ты уже не можешь сказать что «Лекарствами и косметикой, испытанными на животных, я пользоваться буду, однако осуждать их смерть я тоже буду». Да и каждому студенту-медику важно знать, что какая бы у тебя тонкая душевная организация не была, ты можешь с ней справиться и перестать жалеть себя.

Надо понимать, что у исследователей нет цели загубить как можно больше невинных зверюшек, и даже напротив: несмотря на то, что число докторских степеней, присуждаемых в США за последние 30 лет выросло почти вдвое, число используемых при этом животных не увеличилось.

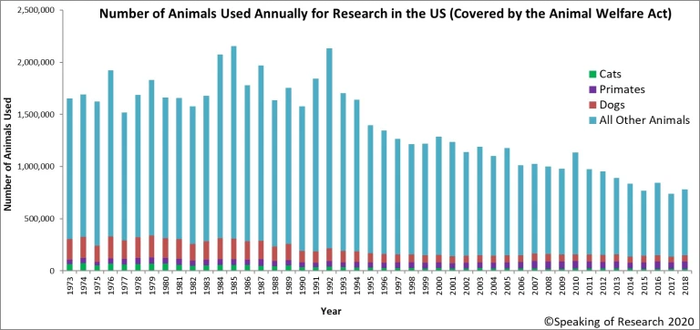

Кроме того: есть сведения с 1973 года, показывающие тенденцию плавного уменьшения используемых в лабораторных целей животных (в США), там в 1973 было примерно 1 700 000, к концу 90-х эта цифра выросла на 500 000, а затем к 2018 году упала до 800 000, поэтому уменьшение действительно есть. Ниже будет график этого исследования:

Есть много сведений с подсчетом используемых в опытах животных, имеется в виду позвоночных животных, хоть это и приблизительное количество: но это где-то 50-100 миллионов животных по всему миру, большинство из них это мыши и крысы (примерно 75%).

При этом, есть и сведения о других животных, которые не используются людьми в опытах, но как правило употребляются в пищу. Например куриц это почти 66 миллиардов по всему миру, ну это правда почти 89 процентов от всех используемых в таких целях животных. Это я к тому, что это немного несоразмерно: количество животных над которыми проводят опыты и которые употребляются в пищу.

В каких областях используются лабораторные животные? Половина из них участвует в получении новых видов с помощью генетической модификации, а другая половина используется для всяких медицинских, экологических или других видов исследований. Большая часть уже из этой группы нужна для понимания причин человеческих болезней. Такой подход возможен, потому что многие гены у нас и у мышей практически идентичны: в предыдущий раз я уже упоминал про то, что такое ДНК и гены и рассказал про то, что все существа на земле используют один и тот же генетический код. Если сравнивать нас с мышами: то многие гены у нас практически идентичны, из-за чего мыши и используются в большом количестве опытов.

Давайте приведем какой-нибудь пример: вы изучаете гены и предполагаете, что есть ген, который увеличивает у человека риск развития диабета. Хорошо, вы ищете такой ген у мыши, нарушаете его работу, а затем смотрите, заболевают ли полученные животные чаще или реже, или же какие лекарственные вещества могут компенсировать полученный эффект. В своей книге Ася рассказывает про несколько таких исследований, а также про два трагических эпизода, когда в истории медицины ужесточались требования, касательно проведения опытов на животных.

В первом и втором случае, лекарство и его компоненты были недостаточно исследованы на животных, из-за чего в первом случае у людей повреждались почки и они умирали. Во втором случае лекарство влияло на беременных женщин и их детей, которые росли у них с большими нарушениями из-за приема препарата. Второй случай даже более показателен: ведь несмотря на то, что опыты над животными в этом случае и проводились, но не было проведено достаточно опытов, в том числе и над беременными животными, из-за чего это и привело к этому эффекту.

Другой вопрос — исследование косметических препаратов на животных. Если погуглить, то можно найти довольно жуткие картинки. И тут должна быть все-таки грань и животные не должны использоваться для всех нужд человека, а желательно только для тех, где без них действительно не обойтись. Это не значит, что косметику нужно испытывать на людях. Это значит что возможно косметику стоит создавать другими методами, нежели испытаниями на многочисленных животных. Однако развиты ли сейчас эти методы, чтобы без последствий для людей отойти от опытов над животными? К сожалению — пока что нет, но работа в этой области хоть медленно — но ведется.

Я думаю можно сделать вывод, что опыты над животными — необходимая в наше время мера, проблему которых умные люди также понимают, что подтверждается различными мерами по уменьшению числа лабораторных животных, а это значит, что все идет верным путем и рано или поздно можно будет снизить число таких животных до минимума.

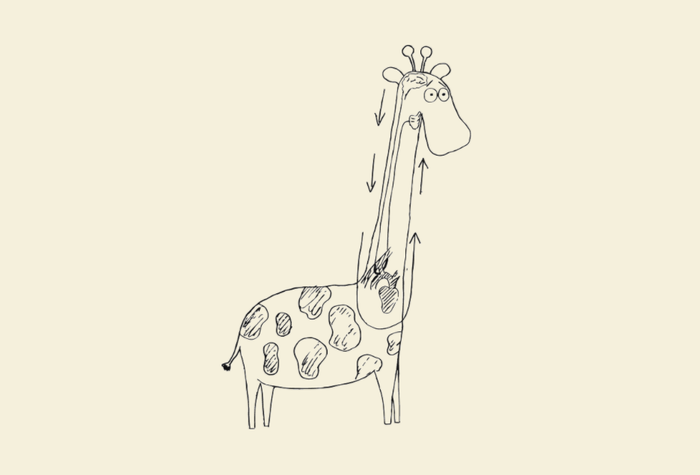

В следующей главе Ася рассказывает про проблемы такого метода лечения, как акупунктура, больше известного у нас как «рефлексотерапия«. Чтобы вы сразу представляли о чем идет речь, прикрепил сверху картинку. Если вы не знаете что это, то объясню: это метод альтернативной медицины, заключающийся в введении пациенту в кожу очень тонких игл.

Между прочим, акупунктура — это ключевой аспект традиционной китайской медицины, откуда в советское время, на фоне потеплений отношений между СССР и Китаем эта методика перетекла и к нам. Вопрос в том, является ли эта методика рабочей?

Как можно сделать вывод по поводу эффективности того или иного вида лечения? Конечно же это должно подтверждаться исследованиями пациентов, в которых четко просматривается — работает ли методика более эффективно, чем просто плацебо? Кроме того, желательно для каждой такой методики получить хорошее научное объяснение, не включающее в себя привлечение различных загадочных сущностей, типо энергий, души и прочих вещей.

Например гомеопатия, о которой мы говорили в прошлый раз, имеет соответствующие исследования, правда которые говорят не в ее пользу, так как ее эффективность абсолютно одинакова с плацебо. А вот антиретровирусная терапия против ВИЧ, о которой мы поговорим в следующий раз, показывает свою эффективность, в сравнении с тем же плацебо.

В случае акупунктуры все немного сложнее. Давайте процитируем типичное объяснение акупунктуры:

В организме есть энергия Ци. Она циркулирует по каналам, называющимися меридианами. Акупунктурные точки — это зоны для доступа внешней энергии Ци к внутренним органам, а каналы формируют сложную сеть между поверхностью тела и внутренними органами. При нарушении циркуляции энергии человек заболевает. Стимулирование акупунктурных точек влияет на движение энергии. Эту технику можно рассматривать как метод регуляции функций организма, представляющего собой живую систему, функционирующую благодаря равновесию поступления и расхода энергии.

И это я еще отбросил наиболее странные утверждения из статьи, которые звучат крайне абстрактно, загадочно, но зато завораживающе, немудрено то, что кто-то действительно верит этому. Что мы можем понять из этой цитаты? Что у человека якобы есть ряд специальных акупунктурных точек, находящихся в определенных местах и их нужно стимулировать с помощью специальных игл.

Что объединяет все исследования, лояльные к этому методу лечения? В том, что все они не предлагают единой версии, как и почему их метод лечения работает. Иногда и вообще можно и вообще встретить признания, что универсального объяснения действительно не существует. Ася проводит исследование одной из таких статей, что она делает: серьезно относится к написанному, читает объяснения, как же работает акупунктура. Затем, она идет по ссылкам, на которые ссылается автор, как правило это тоже акупунктурные журналы, где тоже приводятся ссылки. И в какой то момент находится такая ссылка, которая никуда не ведет. То есть название исследования есть, а вот самого исследования нет ни в одной поисковой системе.

В общем Ася подводит итог, что несмотря на то, что все хоть довольно и туманно и зачастую ссылки и обрываются, но зато если начать гуглить самостоятельно эти темы, то можно найти некоторые отрывочные исследования, что акупунктура вроде как и может работать.

Однако что насчет другого критерия эффективности альтернативного метода лечения, что насчет исследований, есть ли такие, которые показали бы хорошую разницу в сравнении с плацебо? Кстати как проводят такие исследования, это же не таблетка, при исследовании которой дают кому то реальную таблетку, а кому то пустышку. А тут есть хитрости, например — фальшивые иглы, которые чуть чуть прикасаются к коже, а затем прячутся в ручке иглы, таким образом что пациент не должен чего-то заподозрить, ну или когда вводят реальную иглу, но не в акупунктурную точку.

И такие исследования действительно есть, даже достаточно серьезные, а есть еще и исследование, которое анализирует все эти работы и проверяет выводы, сделанные по ним. Что в нем сказано? В нем эти исследования сведены в таблицу и рядом можно увидеть выводы по каждому из них и как правило это: недостаточно данных, нет доказанного полезного действия или прочие подобные выводы. Однако есть пара и таких, которые вроде бы и подтверждают какую то зависимость. Однако по сути можно сделать общий вывод: этот метод лечения может подходить для тех, кто в него действительно верит, почему бы им не пользоваться, лишь бы человек сам думал что ему это помогает. Советовать ли его всем остальным в качестве серьезного метода лечения? Однозначно нет — все таки эффективность метода по сути не подтверждается, а его точных научных объяснений по прежнему нет.

Самый небольшой раздел книги посвящен эволюции и эволюционной теории. Начнем с того, что в 2009 году, ВЦИОМ (всероссийский центр изучения общественного мнения) представил данные исследования, касающегося дарвинизма и креационизма. Дарвинизм — это когда предполагается что все современные виды животных и растений появились путем естественного отбора — ну то есть через наследственность и изменчивость организмов в связи с их жизненными необходимостями. Креационизм же, как следует из названия, это концепция того, что все живое на Земле было создано именно Богом.

Так вот, согласно ВЦИОМ, только 35 процентов россиян являются сторонниками дарвинизма, в то время как креационизма придерживались целых 44 процента. Еще корреляции? Чем крупнее город и образованнее население — тем больше люди придерживаются теории эволюции, что довольно понятно. Самое же интересное в этом исследовании другое: там есть сводка исследования в таблицы. И по ним ясно видно, что есть самая интересная — третья категория людей. Например среди креационистов нашлись те, которые считают и человек и обезьяна произошли от общего предка, а со стороны дарвинистов нашлись и те, кто считают что человек был создан Богом. Такие аномалии конечно достаточно сложно объяснить, однако скорее всего просто у людей нет в голове единой общей концепции, которой бы они придерживались. Именно поэтому и я не считаю что эту главу стоит пропустить, а стоит ее тоже коснуться.

Почему дарвинизм? Все дело в том, что хоть Чарльз Дарвин не был тем первым, кто предположил, что все существующие виды существуют в результате эволюции, но он был первым, кто предложил механизм, который смог объяснить процессы видообразования. Все дело в том, что если какое-то случайно возникшее изменение повышает шансы выжить и оставить потомство, то оно будет встречаться чаще у потомков и именно потому, что его обладатели больше выживали и оставляли потомство.

Не каждому просто понять то, что у эволюции нет какого-то плана и все изменения могут быть во многом и вовсе случайностью. Хороший и яркий пример эволюции — возвратный гортанный нерв и в свое время этот нерв помогал рыбообразным предкам обеспечить нервными клетками жабры, которые находились рядом с сердцем. Современным организмам же жабры не нужны и теперь, то что использовалось когда-то для жабр помогает другим органам: например для управления мыщцами гортани, помогающими нам дышать и разговаривать, поэтому это и называется гортанным нервом.

Но вот в чем незадача, сам этот нерв по прежнему спускается от мозга вниз в тело, проходит под дугой аорты (это около сердца) и возвращается обратно. Так, в случае жирафа, этот нерв вынужден проходить вниз, а затем и вверх по четыре метра в каждую сторону, неплохо так да? И это целая задача для хирургов, как во время различных операций не повредить этот нерв, идущий таким странным маршрутом. Поэтому знание анатомии хорошо помогает людям понять теорию эволюции.

Еще проблема в восприятии этой теории в том, что мы не совсем понимаем масштабов тех лет, за которые проходит эволюция. Что вообще было 90 миллионов лет назад и насколько это много? Вот задумайтесь на секунду, сколько вещей проходит за минуту, а теперь над тем, сколько всего происходит за 90 миллионов лет. Наверное только палеонтологи более менее способны представить такие масштабы времени.

Еще интересно то, что мы зачастую считаем себя венцом эволюции и что все остальные виды вели именно к нам, а это не совсем так. Именно поэтому мы удивляемся, когда мы видим у совершенно разных существ продвинутые органы, например сложноразвитые глаза у каких-нибудь моллюсков. Но мы забываем, что и эти существа эволюционировали миллионы и миллионы лет, как и мы, просто делали они это немного в другом ответвлении эволюционного дерева.

Итак, 11 глава и одна из самых интересных глав книги посвящена сексуальной ориентации и как она определяется у человека. На самом деле тема бы и не стоила бы обсуждения, но в нашей стране большинство населения по-прежнему считает ориентацию чем-то вроде личного выбора человека, что вот захотелось человеку заводить отношения с людьми одного пола, вот он и завел, решил завести с людьми другого пола — захотел и завел отношения с ними. Вопрос тогда можно задать следующий, а сам человек с гетеросексуальной (ну, на всякий случай поясню, это когда его притягивает к противоположному полу) ориентацией мог бы с таким же успехом влюбиться по сильному желанию в человека своего пола или нет?

Кину ссылку на одно исследование на английском, главная суть которого в том, что гомофобия формируется из трех основных составляющих: на 36 % это гены, на 18% это семейное влияние, а остальные 46 % общего мнения складывается из личного опыта человека. Это я к тому, что я хорошо знаю что гомофобия — это лишь взгляд человека на вопрос сексуальной ориентации, который может измениться, благодаря чтению литературы и реальной попытке разобраться в этом вопросе, так как сам заинтересовался этой темой и захотел разобраться, а на момент прочтения книги несколько месяцев назад я уже имел четкую позицию по этому вопросу, а через эту книгу в очередной раз уверился в ней.

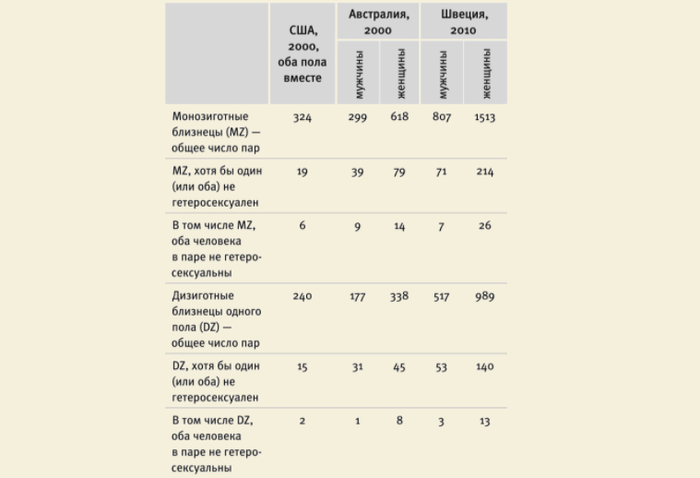

Nature or nurture или же врожденное или приобретенное такое свойство человека, как сексуальная ориентация? И Ася разбирает несколько исследований близнецов в разных странах, в которых ищется связь между генетикой и ориентацией. И интересный факт в том, что эта зависимость найдена. Суть в том, что существуют разные типы близнецов, в зависимости от количества общих генов. Монозиготные близнецы имеют 100 % общих генов. Дизиготные близнецы имеют 50 % общих генов. И суть в том, что найдена зависимость во всех исследованиях, в паре монозиготных близнецов вероятность одинаковой ориентации выше, чем в паре дизиготных. Таким образом, сексуальная ориентация человека зависит от его генов. Таблицу со сводкой этих исследований привожу ниже:

Однако не может не возникнуть вопрос про эволюцию и естественный отбор, о котором мы только что говорили. Если какой-то ген повышает вероятность гомосексуальной ориентации, то вполне логично, что он снижает вероятность обзавестись потомством, а это значит что его распространенность в ряду поколений должна неуклонно снижаться, пока этот ген не исчезнет совсем. Однако тут есть объяснение, так как один и тот же ген, оказываясь в мужском или женском организме может оказывать разные эффекты. Например в мужском этот ген может способствовать формированию гомосексуальности, а в женском наоборот — повышать вероятность развития потомства. Но на самом деле Ася пишет, что эта тема еще малоизученная: какие именно гены влияют на это и как именно они влияют на тот или иной организм.

Однако не только набор генов влияет на это. Ведь когда ребенок формируется и создаются все его органы, в том числе и мозг и во время беременности например стресс у матери может повлиять на то, как именно он будет развиваться и быть может в каких-то аспектах организм окажется ближе к женскому. Виноват ли в этом ребенок, виновата ли мать? Лично мне кажется глупым такая мысль. Ася приводит еще несколько исследований, в которых беременных животных подвергали стрессу, а затем исследовали их потомство, где подтверждалось именно то, что я и сказал: стресс вполне себе влияет и на сексуальную ориентацию.

Вроде как есть еще и исследование некого Гюнтера Дёрнера о том, что в конце Второй Мировой войны — во время самого большого стресса для многих людей, в Германии рождалось больше геев, чем в любое другое время, однако само исследование достаточно много критикуется и поэтому о нем лишь вскользь, эта информация скорее для личного изучения, если кому интересно, то можно погуглить.

На этом Ася Казанцева не заканчивает исследование этой темы, она приводит еще несколько исследований, и суть именно в том, что если начать подробно изучать вопрос формирования сексуальной ориентации, то можно понять: уже давно есть множество разных исследований, показывающих, что это не выбор каждого человека, а всего лишь особенности организма, сформированного под различными факторами. Это не вина человека, не его выбор, что ему нравятся только мальчики или только девочки и именно поэтому глупо его винить и кошмарить за это. На самом деле это еще большой путь, признать все это, все-таки нетерпимость в обществе к не таким как все по-прежнему есть, но я хотел донести мысль о том, что если бы люди хотели разобраться в вопросе для себя серьезно — то уже давно бы разобрались.

Вот такой получился в этот раз пост, напомню что это вторая из трех частей, еще одну напишу через какое-то время и там мы поговорим уже о других спорных вопросах. Кстати здесь примерно 80 процентов инфы из подкаста, поэтому если стало интересно и хочется больше, то можно послушать его или прочитать саму книжку. Надеюсь что это было интересно и если ты дочитал/дочитала до конца — респект тебе, мне очень приятно это. Ссылку на книгу не буду кидать, можно погуглить самостоятельно. Увидимся через какое-то время!

Источник