- Дачная романтика: Картины русских художников-классиков, после которых хочется уехать из города

- «Около дачи». (1894). Иван Иванович Шишкин

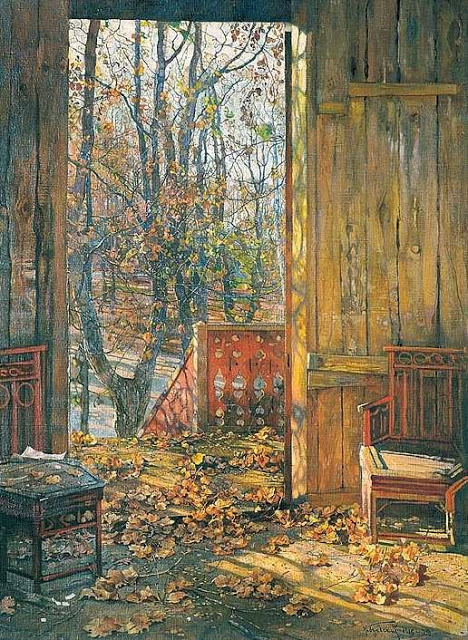

- «На террасе» (1906). Борис Кустодиев.

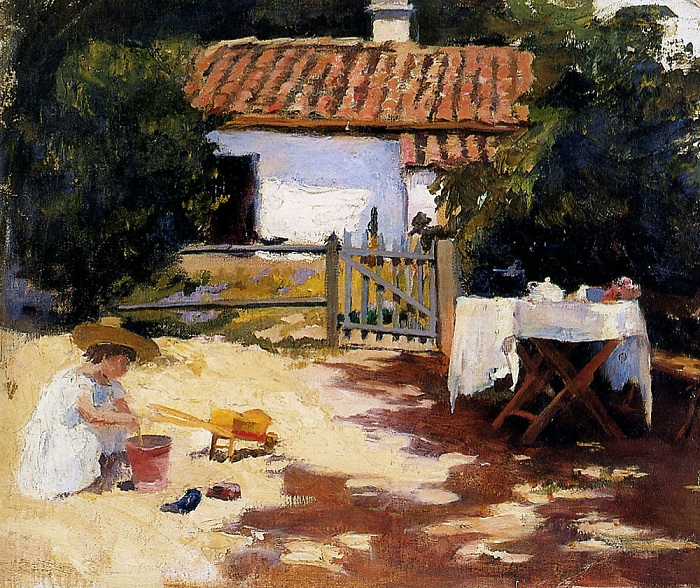

- «За чайным столом». (1888). Константин Коровин.

- «На Академической даче. 1898). Илья Репин

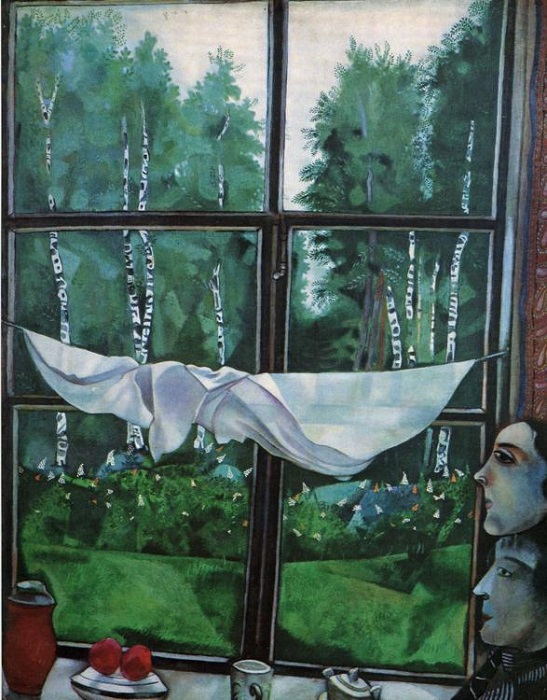

- «Окно на даче». (1915). Шагал Марк Захарович

- «Кукольное представление на дачах». Владимир Маковский

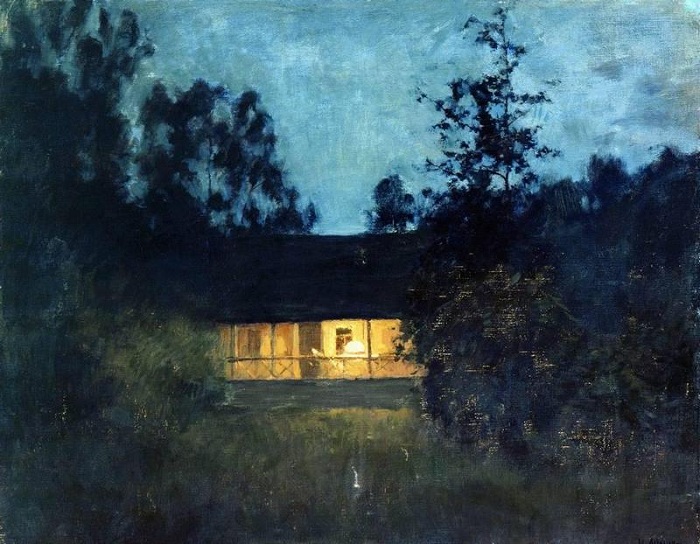

- «На даче в сумерки». (1890-е). Исаак Левитан.

- 35 великих русских живописцев

Дачная романтика: Картины русских художников-классиков, после которых хочется уехать из города

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

В понятии русского человека дача это было нечто большее, нежели простой загородный дом с фруктовым садом и грядками. Дача — это прежде всего летний зной, романтические вечера, умиротворенное настроение. И конечно же размеренное утро под трели птиц, неспешный день с прогулкой в лес или на реку, вечерняя зорька и яркие отблески пламени костров.

И все это, начиная с момента первого скрипа калитки и запаха молодой травы цветущей весной, до висячего замка на двери дачного домика и прощального шороха осенних листьев под ногами.

«Около дачи». (1894). Иван Иванович Шишкин

Иван Шишкин был гениальным пейзажистом и очень любил природу. Его все пейзажи написаны так реалистично и гармонично, что «слышится» как «шелестит» каждый листок на дереве и каждая травинка под ногами. Полотно «Около дачи» — не исключение. Работа как бы пронизана светом и воздухом. А девушка, сидящая на лавочке в глубине композиции, отложила книгу и в задумчивости слушает шум вековых деревьев и пение птиц. Мягкие солнечные тени и отсутствие темных пятен дают почувствовать прохладу листвы в жаркий полдень.

«На террасе» (1906). Борис Кустодиев.

Полотно «На террасе» можно расценивать как семейный портрет в дачном интерьере и одно из самых умиротворенных произведений Бориса Кустодиева. Цветовая гамма картины светлая и мягкая, как и сам теплый вечер, а ее особая тонкая чувственность и гармония выражает любовь к своим родным, к домашнему очагу. На полотне изображены жена художника, дети, сестра с ее мужем и няня, распивающие чай во дворе усадьбы.

Деревянный домик с мастерской на Волге живописец назвал «Терем» и проводил здесь со своими домочадцами каждое лето.

«За чайным столом». (1888). Константин Коровин.

А Константин Коровин, как-то заглянув на чай в усадьбу к супругам Поленовым, с которыми был дружен, написал полотно «За чайным столом». Василий Поленов был гостеприимным хозяином и любил принимать гостей на даче. На картине Коровина видим чайный стол на террасе и большой медный самовар, за которым в разное время собирались Нестеров, Серов, Остроухов.

«На Академической даче. 1898). Илья Репин

Два века студенты Петербургской Академии художеств писали этюды с лесными и болотными пейзажами на полянах в окрестностях Вышнего Волочка, где находилась академическая дача. «Лето здесь проводили, здоровье поправляли и рисунки сочиняли» .

На картине Ильи Репина видим выстроенные в ряд мольберты, за которыми работают студенты. Долгое время преподавателями на этой даче были Куинджи и Верещагин.

«Окно на даче». (1915). Шагал Марк Захарович

Летом 1915 года, поженившись, Марк Шагал и Белла Розенфельд жили на даче под Витебском. Это время было счастливейшим для молодоженов. Под впечатлением художник напишет незамысловатое, но такое теплое полотно «Окно на даче», где видим окошко с откинутой занавеской с видом на березовую рощу. А перед ним — сидящих себя и Беллу.

Любуясь вечерним пейзажем из окна, влюбленная пара как бы является связующим звеном между зрителем и окружающим миром, находящимся за окном. Во всей картине Шагала чувствуется душевное тепло, гармония и любовь.

«Кукольное представление на дачах». Владимир Маковский

Стоит еще отметить как интересна была общественная жизнь на дачах. С домашними театрами, с массовыми гуляньями на закате по еще теплым аллеям, с рыбной ловлей, купаниями, самоварами, пирогами, парным молоком. На картине Владимира Маковского «Кукольное представление на дачах» мы видим как развлекалось дачное население на досуге.

«На даче в сумерки». (1890-е). Исаак Левитан.

Полотно Исаака Левитана, дачников всех объединяющее. Ни с чем не сравнимо ощущение сумерок на дачах, когда усадьбы погружаются во мрак и лишь в окнах или на террасах загораются теплые огоньки или же пламя костров, и отовсюду слышны тихие разговоры стрекотание цикад, легкий шелест ветерка. Одним словом, весь воздух пропитан дачной романтикой и умиротворяющей тишиной. Видимо поэтому ездят люди из века в век на дачи, чтобы послушать тишину и насладиться единением с природой.

«Дача» — древнее русское слово, произошедшее от глагола «давать» («дати»). Также употреблялось в значении «дар», «подарок», «пожалование». В 17 столетии слово «дача» встречается в исторических документах как обозначение земельного участка, полученного от государства.

Во второй половине 18 века слово «дача» употребляется для обозначения загородного дома или небольшой усадьбы, расположенной в пригороде. И что интересно «дача» — типичное русское слово, дословно не переводится на другие языки и стало культом в наши дни.

Сейчас «дачная идея» охватила практически все слои городского населения. На приусадебных участках разбивают сады и огороды, на которых выращивают всего понемногу. И делается это в основном ради чистого удовольствия, чтобы покопаться в земле, да полакомиться своими первыми огурчиками и клубникой.

Русская душа всегда стремилась к единению с природой, поэтому мастера кисти во все времена с трепетной любовью обращались к весенним мотивам , где изображали таинство пробуждения всего живого.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

35 великих русских живописцев

Россия славится своими художниками. Они внесли огромный вклад в мировое искусство, а их картины бьют рекорды на мировых аукционах. Вспомним лучших из лучших.

1 Василий Суриков (1848-1916)

За мастерское овладение приемами композиции друзья-художники в Петербурге называли потомственного казака Василия Сурикова «композитором», однако в академических кругах Сурикова долгое время критиковали как раз за скученность композиций, за «кашу» из лиц персонажей, презрительно называли его полотна «парчовыми коврами». История расставила все по местам — Суриков и сегодня считается непревзойденным мастером живописи, а его исторические полотна — одними из самых реалистичных.

2 Иван Шишкин (1832-1898)

Самого знаменитого русского пейзажиста Ивана Шишкина нызывали «лесным богатырем-художником», «царем леса», «стариком-лесовиком». Одной из культовых картин картин Шишкина стало полотно «Утро в сосновом бору». Справедливости ради стоит сказать, что медведей на картине писал художник Савицкий, но Павел Третьяков стёр его подпись,поэтому автором картины часто указывается один Шишкин. В советское время эту картину стали называть «Три медведя» (хотя на картине их четыре), из-за одноименной марки шоколада фабрики «Красный Октябрь».

3 Иван Айвазовский (1817-1900)

Иван Айвазовский — непрезойденный маринист и один из самых дорогих художников. В 2012 году на британском аукционе Sotheby’s его картина «Вид Константинополя и Босфора» была продана за 3 миллиона 230 тысяч фунтов стерлингов, что в переводе на рубли составляет более 153 миллионов.

4 Виктор Васнецов (1842-1926)

Виктор Васнецов — великий русский художник-живописец и архитектор, мастер исторической и фольклорной живописи. Его называли «истинным богатырем русской живописи». Для большинства Васнецов является создателем мира русских сказок и былин, но он также серьезно занимался архитектурой (фасад Третьяковской галереи) и создавал почтовые марки.

5 Исаак Левитан (1860-1900)

Исаак Левитан – мастер «пейзажа настроения» и самых медитативных полотен в русском искусстве. Шедевр Левитана «Над вечным покоем» называют «самой русской картиной». Художник писал её под звуки траурного марша из «Героической симфонии» Бетховена. Один из друзей Левитана назвал эту картину «реквиемом самому себе».

6 Карл Брюллов (1799-1852)

Восхищенные современники называли Брюллова «великим, божественныйм Карлом» и «вторым Рафаэлем». Белинский окрестил Брюллова «первым художником Европы». Картина «Последний день Помпеи» была признана совершенным шедевром XIX века. Вальтер Скотт просидел целый час за её просмотром, после чего признал: «Это не картина, это целая поэма». На полотне Брюллов изобразил и самого себя — слева от центра, с ящиком с красками и кистями.

7 Алексей Саврасов (1830-1897)

Алексей Саврасов — великий русский пейзажист, художник-передвижник и учитель Левитана, Коровина и Нестерова, но его нередко называют «художником одной картины». Речь, конечно, о полотне «Грачи прилетели». Исаак Левитан писал про своего учителя: «С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле и эта его несомненная заслуга никогда не будет забыта в области русского художества».

8 Иван Крамской (1837-1887 )

Художник-передвижник Иван Крамской, автор картины «Христос в пустыне», создал одну из самых загадочных картин — «Неизвестную», которую также часто называют «Незнакомкой». С кем только её ни соотносили. И с Анной Карениной, и с Настальей Филлиповной, и с дочерью художника Софьей, и с крестьянкой Матреной Саввишной, которая стала женой дворянина Бестужева, и с княжной Варварой Туркестанишвили – фрейлиной императрицы Марии Федоровны, фавориткой Александра І, которому она родила дочь, а после покончила с собой. Версий масса, но «Незнакомка» по-прежнему незнакомка.

9 Илья Репин (1844-1930)

Илья Репин – гениальный портретист, мастер бытовых зарисовок и создатель скандальных исторических полотен. О работе ещё молодого Репина «Бурлаки на Волге» упоенно писали газетчики. Одни зрители ругали ее, другие – восторгались. Картина вызвала живейший интерес у Достоевского и Перова, а между тем некоторые называли ее «величайшей профанацией искусства».

10 Константин Маковский (1839-1915 )

Одни называли Константина Маковского предвестником русского импрессионизма, другие считали, что он предает идеалы передвижничества, но, несмотря на критические оценки, Маковский был одним из самых востребованных и высокооплачиваемых художников своего времени. На Всемирной выставке 1889 года в Париже он получил Большую золотую медаль за картины «Смерть Ивана Грозного», «Суд Париса» и «Демон и Тамара».

11 Андрей Рублев (1360-1430)

Несмотря на то, что Андрей Рублев — самый известный русский иконописец, мы знаем о нем не так много. Имя Андрей он получил в монашестве, мирское его имя неизвестно. Непревзойденным шедевром Рублева традиционно считается икона Святой Троицы, написанная в первой четверти XV века. Рублев также был одним из мастеров, кто расписывал Успенский собор во Владимире, Успенский собор в Звенигороде и Благовещенский собор московского Кремля.

12 Валентин Серов (1865-1911)

Друзья называли Валентина Серова «Антошей» — таково было его домашнее прозвище. Знаменитым художник стал после выхода в свет своих шедевров — «Девочки с персиками» и «Девушки, освещенной солнцем». На первой картине была изображена дочь Саввы Мамонтова Вера, на второй — двоюродная сестра самого Серова Машенька Симонович.

13 Архип Куинджи (1842-1910)

Одни называли Куинджи «русским Моне» за виртуозное раскрытие возможности краски. Другие обвиняли художника в стремлении к дешевым эффектам, использовании тайных приемов, вроде скрытой подсветки полотен. В конце концов, на пике шума вокруг своего имени Архип Иванович просто ушел в добровольное изгнание на 30 лет.

14 Михаил Врубель (1856-1910)

Одного из самых трагических русских художников, Врубеля называли творцом искусства, близкого по природе ночным сновидениям. Про увлеченность хужожника образом Демона Александр Бенуа рассказывал: «Верится, что Князь Мира позировал ему. Его безумие явилось логическим финалом его демонизма».

Врубель обладал удивительным психологическим свойством — эйдетизмом. Это особый вид зрительной образной памяти, когда человек не вспоминает, не представляет себе в уме предмет или образ, а видит его, как на фотографии или на экране.

15 Александр Иванов (1806-1858)

Самая известная картина Александр Иванова — «Явление Христа народу». Над ней художник работал больше 20 лет. Это одна из самых загадочных картин в истории русской живописи. Интересно, что в зеркальной копии картины Мессия идет не навстречу к людям, а уходит (удаляется) или проходит мимо.

Иванов также делал акварельные эскизы к росписям «Храма человечества». Эти рисунки стали известны только после смерти художника. В историю искусства этот цикл вошел под называнием «библейские эскизы». Они были изданы более 100 лет назад в Берлине и с тех пор больше не переиздавались.

16 Михаил Нестеров (1862-1942)

Михаил Нестеров — выдающийся русский живописец. Он «избегал изображать сильные страсти», отдавая предпочтение тихому пейзажу и человеку, «живущему внутренней жизнью». Его первая картина из цикла о жизни Сергия Радонежского «Видение отроку Варфоломею», в которой станковая живопись включает в себя элементы иконописи, вызвала у критиков массу вопросов. Золотое сияние вокруг головы схимника породило споры не только среди зрителей, увидевших картину на очередной выставке передвижников, но и среди коллег-художников, некоторые из которых назвали картину «вредной».

17 Феофан Грек (около 1340 — около 1410)

В Новгород Феофан Грек приехал уже состоявшимся иконописцем. Он родился в Византии и расписывал храмы Константинополя, Халкидона, генуэзской Галаты и Кафы. Феофан расписывал церковь Преображения в Новгороде, где до сих пор сохранились его фрески, храмы московского Кремля. В Благовещенском соборе Феофан Грек создал первый в России иконостас, где святые были изображены в полный рост. Кроме написания икон и росписи храмов, Феофан Грек также создавал миниатюры для книг и оформлял Евангелия.

18 Константин Коровин (1861-1939)

Главный представитель русского импрессионизма, Константин Коровин во время Первой мировой войны работал консультантом по маскировке в штабе русской армии. В это же время, несмотря на суровую реальность, Коровину удается живописать картины о «прекрасной эпохе». Недаром Коровина называют живописцем радости и счастья.

19 Борис Кустодиев (1878-1927)

Александр Бенуа был убежден, что «настоящий Кустодиев – это русская ярмарка, «глазастые» ситцы, варварская «драка красок», русский посад и русское село, с их гармониками, пряниками, расфуфыренными девками и лихими парнями». Нельзя не вспомнить о «кустодиевских женщинах» — типе русских красавиц, созданном Борисом Михайловичем. В 1912 году Кустодиев начинает работу над галереей непревзойденных женских образов. В 1915 году свет увидел «Купчиху» и «Красавицу» — неповторимые образы русской красоты.

20 Дионисий (ок. 1440—1502)

Имя Дионисия олицетворяет, пожалуй, лучшие и крупнейшие достижения московской иконописи XV-XVI веков. Продожатель традиции Андрея Рублева, Дионисий расписывал много храмов, но истинное понимание манеры письма Дионисия можно получить по великолепно сохранившимся фрескам Ферапонтова монастыря на Белоозере. Они никогда не переписывались и не подвергались серьезной реставрации.

21 Александр Дейнека (1899-1969)

Александр Дейнека — один из самых известных советских художников, создатель монументальных полотен с не менее монументальными героями — простыми советскими людьми, спортсменами, солдатами, моряками. В этом году картина Александра Дейнеки «За занавеской» была продана на лондонском аукционе MacDougall’s за 2 миллиона 248 тысяч фунтов.

22 Николай Рерих (1874-1947)

По иронии судьбы, апологет Древней Руси и создатель исторических полотен Николай Рерих стал для России первооткрывателем Востока. Его гималайский цикл, созданный во время Центрально-Азиатской экспедиции, принес Рериху мировое признание и стал базой для его религиозно-философского учения «Живая этика».

23 Симон Ушаков (1626-1686)

Фаворит царя Алексея Михайловича, Симон Ушаков был первым русским иконописцем, подписывавшим свои иконы. С его творчеством связан период «обмирщения» иконописи («ушаковский период»). Ушаков был автором более 50 икон, а также учил своему искусству других. Его учеником был Гурий Никитин.

24 Гурий Никитин (1620-1691)

Никитин — это не фамилия, это отчество. Полное имя иконописца — Гурий Никитин (Никитович) Кинешемцев. Он расписывал Архангельский собор в Москве, писал иконы для московской церкви Григория Неокессарийского и руководил группой иконописцев, расписывавших ярославскую церковь Ильи Пророка и костромской Ипатьевский монастырь.

25 Леон Бакст (1866-1924 )

Леон Бакст — один из ярчайших представителей русского модерна, художник, сценограф, мастер станковой живописи и театральной графики. Европейский успех знаменитых «Русских сезонов» является заслугой Бакста в той же степени, как и заслугой Сергея Дягилева. Бакст был учителем Марка Шагала и законодателем парижской моды.

26 Илья Глазунов (г.р. 1930)

Илья Глазунов — основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Глазунов — не только художник и иллюстратор (иллюстрации к романам Достоевского, произведениям Блока), но и художник-глобалист. Он создал интерьер советского посольства в Мадриде, участвовал в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого Кремлёвского Дворца.

27 Петров-Водкин (1878-1939)

Петров-Водкин «отметился» во множестве жанров — от иконописи до театральной графики и модерна. Один из шедевров художника — картина «Купание красного коня», написанная им в 1912 году. Она с самого начала вызывала многочисленные споры, в которых неизменно упоминалось, что таких коней не бывает. Однако художник утверждал, что этот цвет он перенял у древнерусских иконописцев.

В 1928 году в Венеции полотно «Смерть комиссара» Петрова-Водкина произвело неизгладимое впечатление на Бенедетто Муссолини, посетившего советский павильон.

28 Илья Кабаков (г.р.1933)

Концептуалист Илья Кабаков, почетный член Российской академии художеств, — самый дорогой российский живописец. Его картина «Жук» была продана на лондонском аукционе Phillips de Pury за $5,8 миллионов. Кабаков долгое время был иллюстратором. С 1956 года сотрудничал с издательством «Детгиз» и такими журналами как «Мурзилка», «Малыш», «Веселые картинки».

29 Василий Кандинский (1855-1944)

Основоположник абстракционизма, основатель группы «Синий всадник» Василий Кандинский эмигрировал из России в 1921 году. В Берлине он преподавал живопись стал видным теоретиком школы «Баухауз» и вскоре получил мировое признание как один из лидеров абстрактного искусства. В 1939 году Кандинский получил французское гражданство. С 2007 года в России ежегодно вручается Премия Кандинского. Картина художника «Эскиз к импровизации № 8» была продана на аукционе Christie’s за рекордную для русского искусства сумму — $23 миллиона.

30 Павел Филонов (1883-1941)

Друг Хлебникова, Павел Филонов — один из самых самобытных и впечатляющих художников советского авангарда, основатель теории аналитического искусства. Он уподабливал картину живому организму и считал, что она должна развиваться и обновляться по мере ее создания. Свои полотна, хотя на них и был спрос, Филонов никогда не продавал. Во время блокады Ленинграда он лично дежурил на обледенелом чердаке своего дома, охраняя свои картины от зажигательных бомб. Это его и погубило. В первый год блокады он простудился на холоде и через несколько дней — 3 декабря 1941 года умер от пневмонии.

31 Аристарх Лентулов (1882-1943)

Неутомимый экспериментатор Аристарх Лентулов работал почти во всех жанрах и стилях. В духе экспрессионизма писал «Три мужские фигуры». В стиле Сезанна — «Пейзаж с деревьями и красной башней». Был одним из организаторов новой творческой группы — «Бубновый валет». Лентулова называли одним из отцов русского авангарда, а критики шутили: для Лентулова любой предмет — готовый натюрморт. Однажды, к примеру, он так вдохновился прогрессом, что посвятил картину. водопроводу.

32 Наталья Гончарова (1881-1962)

Наталья Сергеевна Гончарова — правнучатая племянница жены Пушкина, русская художница-авангардистка, внесшая значительный вклад в развитие авангардного искусства в России. По состоянию на 2009 год её картины стоят дороже, чем работы любой другой художницы в истории. Гонарова не раз сталкивалась с непониманием и жесткой цензурой, на которую она реагировала философски: «Если у меня и происходят столкновения с обществом, так только из-за непонимания последним основ искусства вообще, а не из-за моих индивидуальных особенностей, понимать которые никто не обязан».

33 Казимир Малевич (1879-1935)

Казимир Малевич – «отец супрематизма» и создатель «Черного квадрата», ставшего символом авангарда. Несмотря на эксперименты почти во всех жанрах живописи, сам художник считал «Черный квадрат» своей главной картиной, поэтому во время похорон Малевича изображение квадрата было повсеместно – на гробу, в зале гражданской панихиды и даже на вагоне поезда, везшего тело художника в Москву. Так завещал сам художник.

34 Эль Лисицкий (1890-1941)

Лазарь Маркович Лисицкий — советский художник и архитектор. Известен своими супрематическими работами, проектами «бумажной» архитектуры. Лисицкий разрабатывал композиции, которые называл «проунами». Они представляли собой супрематические трехмерные фигуры. Впоследствии проуны стали основой для мебельного дизайна, проектов театральных макетов, декоративно-пространственных установок.

35 Михаил Ларионов (1881-1964)

Михаил Ларионов — один из основателей русского авангарда, спутник и муж Натальи Гончаровой. В 1912 году Ларионов создал новую художественную концепцию — лучизм, один из первых примеров абстрактного искусства в разряде так называемого «беспредметного творчества», где формы образовывались в результате пересечения лучей, отражённых от различных предметов.

Источник