- Чувства человека в произведениях живописи великих художников

- Чувства человека

- Чувства в живописи

- Пример 1. В. Васнецов, «Аленушка»

- Пример 2. К. Брюллов, «Всадница»

- Пример 3. И. Айвазовский, «Девятый вал»

- Какое воздействие оказывают на людей картины Саврасова, Левитана и других известных пейзажистов

- Что такое пейзажи настроения, и благодаря кому они возникли

- Алексей Саврасов, Василий Поленов

- Исаак Левитан, Константин Коровин

- Создаём образ и настроение: искусства разные, цель одна.

Чувства человека в произведениях живописи великих художников

Людям свойственно не только воспринимать окружающий мир, но каким-либо образом воздействовать на него, испытывая радость, грусть, огорчение, счастье или воодушевление. Выражать чувства человека в произведениях живописи, например, свойственно многим талантливым художникам различных времен и народов. Кажется, сами слова — «живопись», «живописать» — располагают к этому.

Чувства человека

Все, что мы воспринимаем, в той или иной мере вызывает у нас определенные чувства. Например, наблюдая красивый закат солнца на природе или спокойное ласковое море, каждый из нас, наверное, испытывает чувства радости и умиротворения. Или восхищение поступком героя, или удивление от чего-либо, ранее не виданного! Эти эмоции, проявляемые нами, и называют чувствами. Обычно, говоря о том, что кто-то бесчувственный, подразумевают его полнейшую безэмоциональность, апатию к происходящим вокруг событиям. Чувства – это высшее проявление эмоций. Наиболее сильные – радость, удивление, страх, сострадание, гнев и множество других.

Чувства в живописи

Творческие люди бывают наиболее подвержены эмоциям. Некоторые из художников предпочитают жить «широко шагая» с «открытыми настежь глазами и душой». А некоторые — успешно сублимируют чувства человека в произведениях живописи. Обратимся для примера к одной из таких картин, описывающих подобные эмоции.

Пример 1. В. Васнецов, «Аленушка»

Эта русская сказка знакома многим детям с самого детства. Ослушник Иванушка испил водицы из лужицы и стал козленочком. Его сестрица Аленушка предупреждает о том, что может случиться, но брат не внемлет ей. Когда это случается с Иваном, сестра испытывает чувства горя, безысходности, отчаяния, скорби и печали. На картине она изображена у пруда на «горючем» камне. Укрывшись от людских глаз, девушка переживает сложную гамму эмоций, мастерски показанных художником.

Пример 2. К. Брюллов, «Всадница»

Чувства человека в произведениях живописи могут выражаться по-разному. Картина Брюллова изображает молодую красавицу, подъехавшую на коне к веранде дома. Ее встречают собаки и маленькая девочка. Вся картина проникнута эмоциями: чувством радости встречи, восхищения праздничным разнообразием и обожанием жизни в ее ярчайших проявлениях красоты и грации.

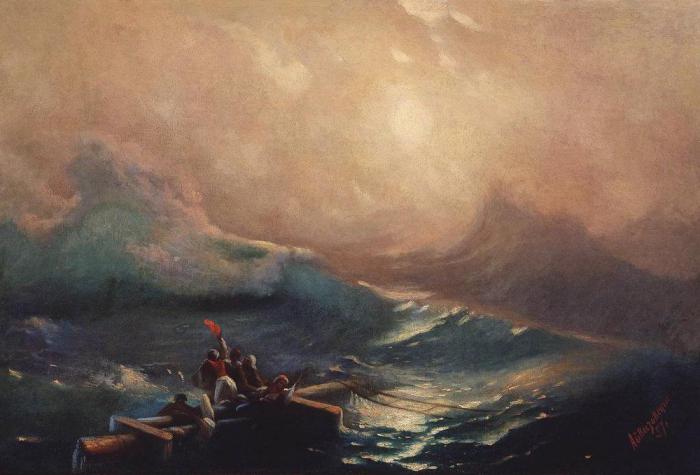

Пример 3. И. Айвазовский, «Девятый вал»

Чувства человека в произведениях живописи могут выражаться посредством изображения явлений природы. Так, в картине Айвазовского мы видим ощущение силы, мощи и могущества природы. В то же время приходит на ум осознание ничтожности всего человеческого перед стихией. Такую сложную бурю чувств художник воплощает в данном произведении.

Источник

Какое воздействие оказывают на людей картины Саврасова, Левитана и других известных пейзажистов

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Что такое пейзажи настроения, и благодаря кому они возникли

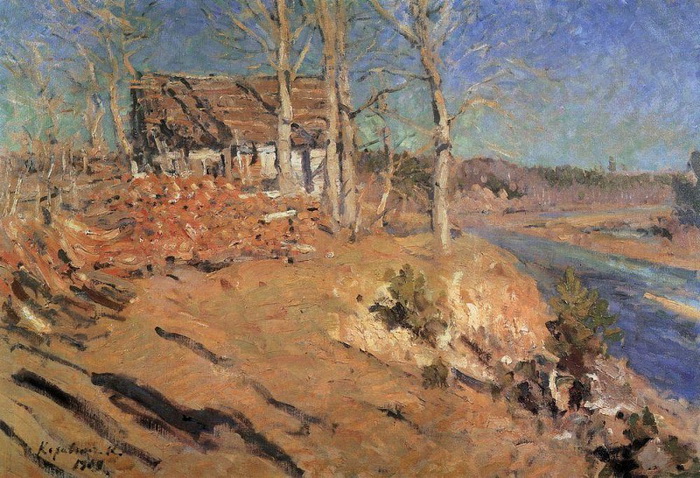

Когда при взгляде на пейзаж вдруг сжимается сердце, охватывает грусть или, наоборот, возникает ощущение счастья, когда кажется, что картина почти передает звуки, свежесть ветра, холод или жар – это и есть пейзаж настроения. Это направление в творчестве художников XIX-XX веков стали выделять недавно. Раньше пейзаж не играл самостоятельной роли, становясь фоном для портрета, библейских или исторических сюжетов. Но благодаря уходу от общепринятых стандартов в живописи, развитию собственных взглядов на роль произведений искусства в человеческом самопознании, пейзаж стал развиваться, превращаясь в самостоятельный и перспективный жанр.

Например, когда говорить напрямую о тюремной, каторжной стороне русской действительности было затруднительно, картина «Владимирка» Исаака Левитана, на которой была изображена лишь дорога, уходящая вдаль, могла вступать со зрителем в молчаливый диалог.

Непосредственным импульсом к появлению пейзажей настроения следует считать появление независимых от Академии художеств мастеров, объединившихся в Товарищество передвижных художественных выставок. И не меньшим значением обладало чутье мецената Павла Третьякова, безошибочно чувствовавшего настроение пейзажа и выкупавшего у авторов их холсты, побуждая и дальше работать в этом же направлении. Так в русской культуре появлялись мастера, практически все свои работы создававшие в жанре пейзажа настроения.

Мастерство таких пейзажистов не сводилось к точному воспроизведению природного ландшафта или к запечатлению уникальных и редких природных объектов – в этом их отличие от художников, сделавших документальную достоверность главной своей задачей.

В этих произведениях состояние природы в тот момент, в который она запечатлена на холсте, было подчинено одному общему настроению, отражало оно и характер самого художника. В пейзажах настроения всегда видна личность их создателя, и природа в них изображена такой, какой ее видит человек в определенной душевном состоянии. Это достигается разными способами – особенностями композиции, ритма, «воздухом» и «светом», насыщенностью или разреженностью.

В пейзажах настроения нет смысла искать «говорящие» детали, символы и загадки, главная, всеобъемлющая идея – о взаимосвязи внутренней жизни человека с окружающей его природы.

Одним из родоначальников жанра «пейзажей настроения» считается Николай Никанорович Дубовской, который выбрал занятия живописью вопреки семейной традиции. Рожденный в семье казака, он был обязан посвятить себя военной службе, но и учась в гимназии, тайком, постоянно рисовал. К семнадцати годам ему удалось – не без помощи преподавателей – уговорить отца дать позволение обучаться в столичной Академии художеств.

Дубовской блестяще проявил себя по время учебы, и после, когда выбрал для себя пейзажную живопись в качестве главного жанра творчества, сумел добиться признания и успеха. В настоящее время почти забытый, Дубовской был на рубеже XIX-XX веков едва ли не самым популярным среди пейзажистов. Кроме того, он входил в число руководителей Товарищества передвижных художественных выставок.

Будучи романтиком, Дубовской и пейзажи воспринимал как средство для выражения идей романтизма, когда природа становится неотъемлемой частью личности, меняющейся, борющейся со всем рациональным и застывшим. В работах Дубовского часто фигурирует изображение неба, с которым по степени изменчивости может поспорить разве что море.

Сохранился анекдот из жизни Дубовского, когда он, собираясь на собственную свадьбу, вдруг увидел из окна потрясающий вид, схватил этюдник и… забыл о времени. Свадьба, к счастью, все равно состоялась.

За картину «Притихло», в которой, по утверждению Левитана, «чувствуешь саму стихию», Дубовской был удостоен Большой серебряной медали Всемирной выставки в Париже в 1900 году.

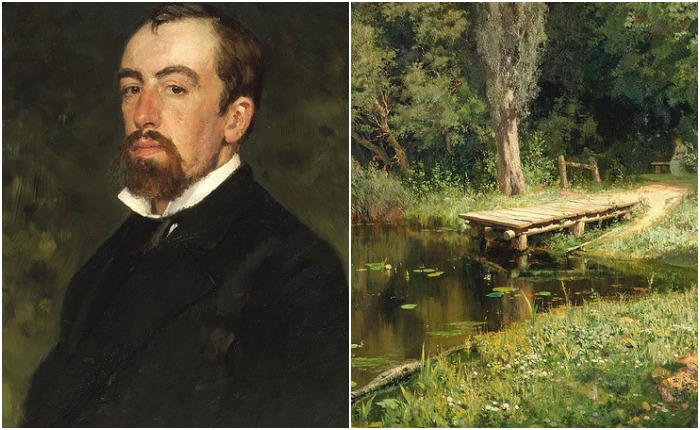

Алексей Саврасов, Василий Поленов

Алексей Кондратьевич Саврасов, из семьи купцов Соврасовых (написание своей фамилии художник изменил впоследствии сам), тоже поступил вопреки отцовской воле, вместо торговых дел избрав для себя путь художника. Его работы принесли ему награды и звание академика, и наконец Саврасов возглавил пейзажный класс московского училища живописи.

Он был одним из учредителей Товарищества передвижников. Особенную популярность Саврасову принесла его картина «Вид на Кремль с Крымского моста в ненастную погоду», в ней, по признанию современников, был необыкновенно правдиво передан момент – можно было угадать и движение туч, и шум ветвей дерева. Пейзажи Саврасова написаны в лирическом духе, отражая одновременно и собственные переживания художника, и его безграничную любовь к родной земле.

Другим преподавателем Московского училища, впоследствии признанный мастером «интимного пейзажа», был Василий Дмитриевич Поленов, который, хоть и родился в столице, испытывал большую любовь к природе и всю жизнь хранил в памяти детские впечатления от поездок в Карелию и в Тамбовскую губернию, где гостил в усадьбе своей бабушки. В 1890 году Поленов реализовал свою мечту и купил собственное имение – в Тульской губернии на берегу Оки, где выстроил дом и мастерскую.

Исаак Левитан, Константин Коровин

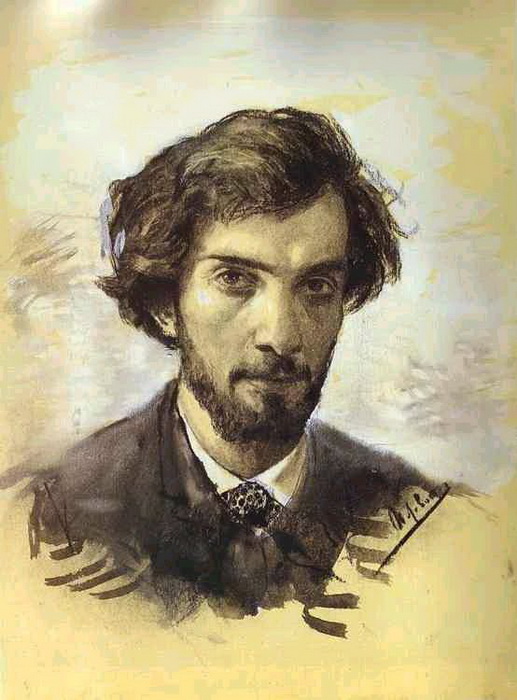

И Саврасов, и Поленов были учителями великого русского пейзажиста Исаака Ильича Левитана.

С его картин начинается знакомство с русской пейзажной живописью – и не случайно. Левитан страстно любил русскую природу, слышал «ее музыку», проникался ее тишиной. Уже в 16 лет он написал один из своих первых шедевров – «Солнечный день. Весна», а в 19 – «Осенний день. Сокольники», картину, которая первой из левитановских попала в коллекцию Третьякова.

«Владимирку» называют русским историческим пейзажем – на картине изображено одновременно прошлое и настоящее России. В то время, как художник писал этот пейзаж, Владимирка уже не была тем трактом, по которому отправляли на восток каторжников: использовалась железная дорога. Но память о прошлом как будто растворена в самом пейзаже – тревожном, мрачном, почти без тени надежды.

Еще один «пейзажист настроения», как и Левитан, учившийся у Саврасова в училище живописи и ваяния, — Константин Алексеевич Коровин, русский импрессионист. Он был родом из купеческой семьи, после обучения в Москве поступил в петербургскую Академию художеств, но был разочарован методами преподавания в ней и, проучившись несколько месяцев, бросил.

В тридцать три года Коровин совершил путешествие по русскому и зарубежному Северу, откуда привез несколько пейзажей. В 1902 году художник приобрел дом в деревне Охотино Ярославской губернии.

«… Зачем устроены эти города? Что может быть мерзей каменного тротуара, с тумбами, пыль, какие-то дома, окна скучные. Не так живут. Надо же всем жить около леса, где речка, огород, частокол, корова, лошади, собаки » — так писал Коровин более века тому назад.

И еще о настроении, которое создают картины: как выглядела дворянская старость.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Создаём образ и настроение: искусства разные, цель одна.

Как можно нарисовать эмоции или облечь чувства в звуки? Без ответа на этот, казалось бы странный вопрос, невозможно создание музыки и живописи. В современной культуре принято создавать клипы, где звук дополняют визуальные образы. В прошлом, такой тандем музыки и изобразительного искусства имел другие черты. Например, творческие вечера могли соединять в себе классическую музыку и выставку живописи. Подобным образом, театральные декорации создавали нужную атмосферу, погружаясь в которую, люди могли более глубоко прочуствовать музыку со сцены. Достаточно вспомнить как часто композиторы и художники обращались к такой теме как «Времена года». Наверное сразу вспоминается Антонио Вивальди с одноименным произведением. Но как можно передать времена года в звуках? Или как передать нужное настроение в живописи?

Как известно, в музыке мелодия образуется посредством длительности и тональности звуков. Поэтому, в нотной грамоте мы знаем семь нот, различающихся по высоте звука, его продолжительности (целые ноты, четвертные, восьмые…) и громкости. Композитор создает из этих нот самые разные мелодии, которые могут вызвать радость или грусть, задумчивое или игривое настроение, могут передать целеустремленность, ритмичность или, наоборот, лирическое настроение… Но музыка может не только пробуждать те или иные эмоции, но и рисовать в сознании слушателей определенные образы (в нашем примере это времена года).

Подобно музыке, изобразительное искусство и живопись в частности, также способны вызывать эмоции и переживания зрителей. Живопись может передавать определенное настроение. Например, лиричность осени, безмятежность морозной зимы, пробуждение весны или благоухание лета. Но как художник это делает? Как и в музыке, посредством фундаментальных закономерностей, а также тех творческих решений, которые невозможно облечь в логику. Среди закономерностей я бы назвал следующие: цветовая гамма, тональность, форма и пластика линий, ритм и расположение предметов в композиции.

Теперь подробнее. Общеизвестно, что цвет может влиять на эмоции человека. Например, почему в ботанике часто встречаются цветы именно красного цвета? Или почему сигнальные фонари или запрещающий сигнал светофора тоже красные? Красный цвет — активный, насыщенный, яркий и заметный. Он сильно может влиять на эмоции человека и больше ассоциируется с энергичностью, раздражением или эмоциональным подъемом, чем с умиротворением и спокойствием. Другие цвета могут вызывать другие чувства. Поэтому, художник использует эти свойства цветов для передачи нужного настроения в живописи. Кроме того, цветовая гамма, как и тональность картины может быть контрастной или мягкой, светлой или темной, что тоже влияет на эмоциональную окраску произведения. Что касается формы и пластики линии, то здесь поможет один пример. Как Вы думаете какая из двух геометрических фигур более спокойная и уравновешенная — круг или неравносторонний ассиметричный треугольник? Конечно треугольник. А почему? Потому, что острые углы и не симметричная форма подсознательно ассоциируются со стремительностью, скоростью, осколками стекла, но никак не с спокойствием и уравновешенностью. Таким образом, формы изображаемых предметов своими очертаниями тоже способны передавать то или иное настроение в живописи. Подобно этому, еще немалую роль играет ритм в композиционном построении изображения. Например, если поставить деревья в ряд, на одинаковом расстоянии друг от друга и при этом они еще будут одинакового размера, то это будет выглядеть не естественно и скучно. В живой природе мало «одинаковостей». Поэтому намного более интересным и естественным будет, если одни деревья из нашего примера станут крупнее других или если какие-то деревья будут дальше друг от друга, а какие-то ближе… Это задаст динамику, интересный ритм и, соответственно, создаст определенное настроение в картине.

Если говорить о других видах изобразительного искусства, то там работают все те же законы. Даже если это будет видео в музыкальном клипе, оно будет создаваться на базе вышеизложенных принципов.

Как видим, передавать настроение можно и в музыке и в изобразительном искусстве. За создание такого образа в нашем сознании отвечает ассоциативное мышление. Т. е. мышление, с помощью которого нам на память приходят какие-либо образы, когда мы слышим какую-нибудь мелодию, чувствуем какой-то запах, видим абстрактный рисунок и т. д. И это обусловлено ассоциативными связями, а не размышлением, построенном на логике (хотя определённая логика есть и здесь). Таким образом, один и тот же образ можно сформировать и с помощью звуков и с помощью картинки. Поэтому режиссеры всегда используют этот «тандем» мира звуков и изображений.

Источник