Опубликованные материалы

2017-06-02 21:11:04:Влияние эмоционально окрашенных состояний на изменение ЭКГ человека

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО ОКРАШЕННЫХ СОСТОЯНИЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЭКГ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация: В данной статье ставится задача изучить влияние отрицательно окрашенных эмоций на изменения в деятельности сердца. Проведено исследование в группах испытуемых мужского и женского пола, таким образом проанализированы половые отличия резистентности к состоянию стресса. Основным методом наблюдения изменений стал метод снятия ЭКГ, выводы были сделаны по таким критериям как: изменения частоты сердечных сокращений, видоизменения зубцов и сегментов на ЭКГ.

Эмоциональные переживания становятся темой многих научных трудов в последнее время, что связано с их ролью в возникновении патологических процессов во всем организме. И.П. Павлов отмечал, что положительные эмоции благотворно влияют на состояние здоровья человека, отрицательные — разрушают организм. Пирогов заметил, что солдаты побеждающей армии выздоравливают быстрее.

Когда мы испытываем страх, частота сердечных сокращений увеличивается, дыхание становится прерывистым, а нижние конечности слабеют. Во время гнева, возникает ощущение сильного притока крови к лицу и голове, мышцы находятся в сильном напряжении. Печаль вызывает секрецию слезной жидкости, ощущение тупой, ноющей боли в груди. Ощущение радости характеризуется пульсирующей кровью в висках, приливом энергии к каждой части тела.

Результаты последних исследований в области нейрофизиологии позволяют предположить, что эмоции и настроение влияют даже на иммунную систему. Если хронический стресс, длительное переживание негативной эмоции ослабляют иммунную систему, организм предоставляет микроорганизмам благоприятную почву для размножения и болезнетворного влияния.[9, с 36]

На основе этих данных можно выдвинуть гипотезу: так как эмоциональное состояние имеет свойство интегральности, то есть воздействия на все органы и системы организма, можно выявить сигнал вредного воздействия на организм путем снятия функциональных показателей, например, ЭКГ.

Объектом исследования является группа людей в количестве 15 человек. Испытуемые были разделены на 2 группы: 10 мужчин и 5 женщин.

Любые эмоции имеют характерное внешнее выражение в двигательных реакциях ( мимика и жесты). Эмоциональные переживания негативного характера сопровождаются изменением тонуса скелетных и мимических мышц. Интенсивные эмоциональные переживания могут захватывать все мышцы, затруднять движения, делать их неуправляемыми. Рядом ученых (Р. Левинсон, В.М. Геккебуш, Н.М.Трутнова, Р. Герриг) было доказано, что состояние страха сопровождается учащением частоты сердечных сокращений на 20-60 ударов больше нормальной скорости сокращения, повышение артериального давления, изменение размеров зрачков. Кроме того из-за возбуждения симпатического отдела вегетативной нервной возникает сужение сосудов, в том числе и коронарных. Из-за непродолжительного снижения уровня кровоснабжения миокарда на ЭКГ возможно изменение амплитуды зубцов P (который отражает процесс деполяризации правого и левого предсердия, амплитуда в норме — 1,5 — 2,5 мм) и Т (зубец, отражающий процесс реполяризации миокарда желудочков , в норме он положительный, в усиленном отведении с правой руки aVR зубец отрицательный) смещение сегмента S-T (в норме расположен на изолинии и соответствует периоду полного возбуждения желудочков).[7]

Воздействуя на испытуемых раздражителем, вызывающим страх ( громкий и неожиданный шум, яркая вспышка света в сочетании с шумом ), можно изменить активность вегетативной нервной системы, что выразится в изменении частоты сердечных сокращений и в появлении отличий между электрокардиограммами, снятыми в покое и при эмоциональной нагрузке. Все испытания проводились на базе НУЗ «Узловая больница на ст. Рузаевка ОАО «РЖД».

Для каждого испытуемого запись ЭКГ производилась в положении лежа. Испытуемого укладывали на кушетку. Места наложения электродов обезжиривали спиртом. Электроды наложены на правую и левую руки, левую ногу. Индифферентный электрод укреплен на правой ноге. Наложены электроды на грудные отведения. Для удобства и точности расшифровки ЭКГ регулятор скорости протяжки ленты установлен на 50 мм/с., а калибровочный сигнал — 10мм=1мВ. После этого производилась запись ЭКГ в покое, в спокойном расслабленном состоянии. Далее для моделирования состояния неожиданно воздействовали на испытуемого внешним раздражителем в виде лопающегося воздушного шара. Данное воздействие вызывало реакцию испуга, которая побуждал изменение активности вегетативной нервной системы, в результате чего на ЭКГ была выявлено увеличение частоты сердечных сокращений и незначительные изменения зубца P и T, сегмента S-T. Данные подвергались анализу и формулировке статистики по испытуемым мужского и женского пола.

1. Определение изменения частоты сердечных сокращений:

а) у исследуемых мужского пола:

Номер испытуемого ЧСС в покое, уд/мин ЧСС при воздействии эмоции, уд/мин

Вывод: Как видно из полученных данных, у испытуемых номер 1 и номер 5 вместо увеличения частоты сердечных сокращений, произошло уменьшение числа сердцебиений в минуту. У 80% испытуемых же страх проявился как типичная стеническая эмоция, которая повлекла за собой увеличение частоты сердечных сокращений. Максимальные колебания между ЧСС в покое и при испуге у мужчин составляют 28 ударов в минуту у испытуемого номер 7. Выраженная тахикардия ( ЧСС больше 90 уд/ мин) возникла лишь у 30% испытуемых(№6,7,9)

б) у исследуемых женского пола:

Номер испытуемой ЧСС в покое, уд/ мин ЧСС при воздействии эмоции, уд/ мин

Вывод: Частота сердечных сокращений увеличилась. Максимальные колебания между ЧСС в покое и при испуге зарегистрированы у исследуемых номер 3 и 4, составили 20 ударов в минуту. Начальная стадия тахикардии выявлены у испытуемой номер 3, ЧСС при испуге составила 90 ударов в минуту.

Данные, полученные при анализе изменения ЧСС в мужской и женской группах доказывают, что страх и испуг в подавляющем большинстве случаев ускоряют работу миокарда. Так как при испуге возникает спазм коронарных сосудов, интенсивно работающий миокард, требующий большего количества кислорода из крови, не может его получить. Это должно отразиться на изменении зубцов и сегментов электрокардиограммы.

2. Анализ изменения зубцов и сегментов ЭКГ:

2) у исследуемых мужского пола

Номер испытуемого Изменения зубца P Изменения зубца T Изменения сегмента S-T

1 Не обнаружено Уменьшение амплитуды в стандартных и усиленных отведениях Не обнаружено

2 Не обнаружено Незначительное уменьшение амплитуды в грудных отведениях Элевация сегмента выше изолинии выявлена в V2,V3,V4

3 Не обнаружено Не обнаружено Элевация в V2,V3,V6

4 Незначительное увеличение Не обнаружено Не обнаружено

5 Не обнаружено Уменьшение в стандартных и усиленных отведениях Не обнаружено

6 Увеличение в грудных отведениях Не обнаружено Не обнаружено

7 Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено

Уменьшение во всех отведениях

Уменьшение в стандартных и усиленных отведениях

Вывод: В подавляющем большинстве случаев произошло уменьшение зубца Т. Уменьшение этого зубца в любых отведениях свидетельствует о развитии недостаточного снабжения миокарда кислородом из-за спазма коронарных сосудов. Подтверждением этого может служить факт, что при стенокардии и при ишемических изменениях в миокарде на ЭКГ фиксируется отрицательный зубец T в отведениях, где в норме он положительный. В нашем случае уменьшение зубца T незначительно, однако все-таки является показателем уменьшения снабжения сердца кровью из-за спазма сосудов.

Элевация сегмента ST выше изолинии, выявленная в грудных отведениях, также служит показателем ишемических изменений, которые являются безопасными при небольшом испуге. Выявлено также, что у испытуемых под номерами 7 и 9 никаких изменений на ЭКГ не возникло. Это можно связать с тем, что ЧСС их сердца в покое достаточно велика, выше ЧСС других испытуемых. И, возможно, усиление сокращений сердца при испуге для них не является такой нагрузкой, как для остальных, так как их сердце даже в спокойном состоянии бьется чаще, что может быть обусловлено компенсаторной тахикардией

б) у исследуемых женского пола

Номер испытуемой Изменения зубца P Изменения зубца T Изменения сегмента ST

1 Не обнаружено Уменьшение во всех отведениях Не обнаружено

2 Не обнаружено Уменьшение во всех отведениях Не обнаружено

3 Не обнаружено Незначительное уменьшение в стандартных и усиленных отведениях Не обнаружено

4 Не обнаружено Уменьшение в грудных отведениях Не обнаружено

5 Увеличен в стандартных отведениях Уменьшен в грудных отведениях Не обнаружено

Вывод: Выявлены ожидаемые изменения на ЭКГ, характеризующие спазм коронарных сосудов и недостаточное поступление кислорода к клеткам миокарда.

Кроме этого было проведено суточное мониторирование по Холтеру. Испытуемая Проказникова Т.В., 34 года, проходила мониторирование в течение 21 часа. Периодически на нее влияли внешними раздражителями, вызывая состояние испуга. В эти периоды у испытуемой начиналась тахикардия, максимально доходя до 130-140 ударов в минуту, при нормальной ЧСС 80-95 ударов в минуту. Наблюдалось снижение сегмента ST и уменьшение зубца T. После прекращения действия раздражителей испытуемая возвращалась к состоянию покоя. ЧСС нормализовывалось и возвращалось в пределы нормы в течение 3-5 минут.

В данном исследовании было доказано, что отрицательная эмоция страх вызывает хоть и небольшие, но явные изменения на электрокардиограмме. Однако даже подпороговые раздражения, кратковременные всплески эмоций не проходят в нашем организме незамеченными. И.П.Павлов не зря утверждал, что отрицательные эмоции являются первопричиной возникновения заболеваний. После проведения эксперимента можно утверждать, что, если человек находится под влиянием пролонгированного состояния испуга, для него существует большая вероятность возникновения вегетативных дисфункций, снижения иммунитета, душевных расстройств. В частности хочется отметить сердечно-сосудистую систему, так как данное исследование строилось на измерении ее показателей.

Конечно, степень переживания определенных эмоций зависит от пола, возраста и эмоционального статуса человека. Кратковременный испуг показал небольшие изменения на электрокардиограмме. Если же такие отрицательные эмоции при большей силе или при большем времени действия будут оказывать на организм свое влияние, разовьется состояние напряжение или стресс. Не стоит недооценивать роль эмоций в возможном возникновении заболевания.

Источник

Оценка результатов нагрузочного тестирования: корректные ответы на основные вопросы

Аксельрод А.С., заведующая отделением функциональной диагностики

Клиники кардиологии ММА им. И.М. Сеченова

После завершения нагрузочного этапа и восстановительного периода врач переходит к анализу всей полученной информации для ответа на 4 основных вопроса:

1. толерантность к нагрузке (высокая, средняя, низкая);

2. наличие проявлений ишемии миокарда (проба положительная, отрицательная, сомнительная, не информативная);

3. тип реакции АД на нагрузку (нормотонический, гипертонический, гипотонический, симпатикоастенический);

4. индукция нарушений ритма и проводимости (индуцированы или не индуцированы).

Оценка толерантности к физической нагрузке

Толерантность к физической нагрузке отражает степень физической тренированности пациента и его способность переносить навязанную нагрузку. Толерантность оценивается в ваттах (Вт) при велоэргометрии или в метаболических эквивалентах (единицах, МЕ или Mets) при тредмил-тесте.

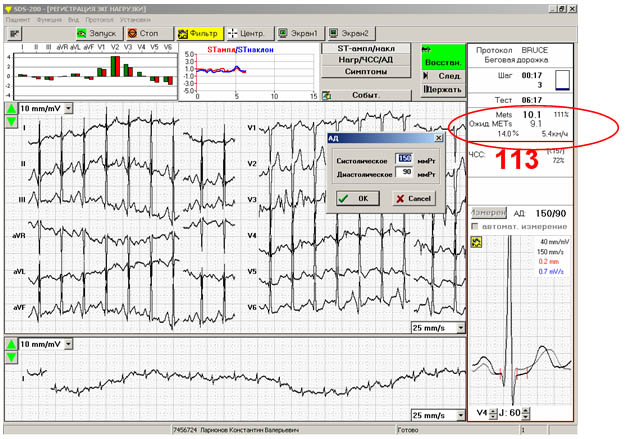

Метаболический эквивалент (МЕ, МЕТs) — это показатель, косвенно отражающий активность метаболических процессов в организме путем расчета уровня метаболизма (потребления О2) при заданной нагрузке, при этом за исходную величину (1 ME) принят уровень метаболизма в покое. При наращивании нагрузки метаболизм возрастает, следовательно, количество Mets также возрастает. С учетом веса пациента все современные системы производят автоматический расчет выполненной работы по формуле 1 МЕ = 3.5 мл O2/мин/кг веса тела. Во время теста в рабочем окне программы можно видеть текущую толерантность к нагрузке (рисунок 1А), а конечный результат (Макс. Mets) выводится в окончательной таблице рабочего окна в соответствующей графе итоговой таблицы (рисунок 1Б).

Рис.1. Рабочее окно программы: А – текущие абсолютные (реальная и ожидаемая) и относительное (%) значения; Б — максимальная выполненная работа, Макс. Mets (помечено стрелкой).

Для оценки степени толерантности используются пороговые значения, представленные в таблице 1.

Табл. 1. Пороговые значения толерантности к физической нагрузке.

Следует помнить, что представленные в таблице пороговые значения толерантности являются ориентировочными. Каждый врач, ежедневно проводящий нагрузочные тесты, неоднократно сталкивается с ситуацией, когда эти формальные критерии не согласуются с общим впечатлением, которое произвел пациент во время теста. Нередко при достижении пациентом значения 4.0-4.2 Mets врач определяет толерантность как низкую, поскольку эти значения были достигнуты с большими усилиями и сопровождались жалобами на выраженную усталость, одышку, слабость, головокружение и т.п. Не меньшее количество вопросов вызывает значение 7.0 Mets, поскольку оно может квалифицироваться и как средняя, и как высокая толерантность. На наш взгляд, в подобных случаях определяющим является время достижения этого значения: чем дольше длился нагрузочный этап теста, тем выше толерантность.

ЭКГ критерии положительного нагрузочного теста

В соответствии с рекомендациями АСС/AHA Practice Guidelines Update for Exercise Testing, проба считается положительной при наличии диагностически значимой динамики ST-Т в нескольких отведениях. Наиболее специфичной является следующая динамика сегмента ST и зубца Т:

- горизонтальная депрессия сегмента ST не менее 1 мм;

- косонисходящая депрессия сегмента ST в сочетании с отрицательным или двухфазным зубцом Т;

- медленная косовосходящая депрессия сегмента ST не менее 2 мм;

- элевация сегмента ST.

Наиболее специфичной для ИБС является нарастающая горизонтальная или косонисходящая депрессия сегмента ST более 1 мм в сочетании с ангинозным приступом, который сохраняется в течение как минимум 1-2 минут восстановительного периода. Неустойчивая депрессия сегмента ST, зарегистрированная во время нагрузочного или восстановительного периода, также является основанием для трактовки результата теста как положительного, однако врач имеет право квалифицировать такой тест как сомнительный.

Современные программы для проведения нагрузочного тестирования предоставляют различные графические варианты динамики показателей как во время теста (on line), так и после его окончания (ретроспективный анализ). Возможности программы on line важны, прежде всего, для проведения безопасного теста. Широкий диапазон ретроспективного анализа приводит к максимально достоверной оценке динамики сегмента ST. Сопоставляя одни и те же сомнительные фрагменты в разных окнах программы, врач приходит к определенному заключению. Именно этот этап работы является самым важным, поскольку обеспечивает наибольшую чувствительность и специфичность теста, т.е. способствует уменьшению количества ложноотрицательных и ложноположительных результатов.

Как известно, современное оборудование позволяет представить визуальную оценку динамики сегмента ST в двух вариантах: усредненные циклы и полная регистрация.

Усредненный цикл (комплекс) – результат анализа совокупности всех морфологий ЭКГ комплексов данного отведения, зарегистрированных в течение заданного промежутка времени (как правило, в течение 1 минуты). В результате автоматического анализа возле каждого усредненного комплекса имеется абсолютное значение амплитуды и наклона сегмента ST. Усредненные циклы очень привлекают предполагаемой легкостью интерпретации: имеется форма и абсолютное значение, которые значимо или незначимо меняются на фоне нарастания нагрузки. Тем не менее, именно эти циклы могут снижать специфичность теста, увеличивая количество ложноположительных результатов. Прежде всего, форма усредненного комплекса во время нагрузочной ступени практически всегда отличается от исходной (до начала нагрузки). Помимо самой динамики ST-T, на форму влияют дрейф изолинии (за счет дыхательной экскурсии грудной клетки или особенностей походки пациента) и артефициальный шум ЭКГ (мышечный тремор).

И дрейф изолинии, и артефициальный шум могут быть настолько сильными, а походка больного настолько нестандартной, что некоторых пациентов (как женщин, так и мужчин) приходится обучать движению во время теста «на ходу», советуя перераспределить нагрузку на ноги. Обычно пациента просят стараться зафиксировать корпус, не напрягать руки и не совершать колебательные движения при ходьбе. Тем не менее, именно особенности походки нередко создают значимые помехи, в результате чего возникает необходимость дифференцировать истинную динамику сегмента ST от артефициальной динамики: иллюзия положительного теста может быть очень сильной (рис.1).

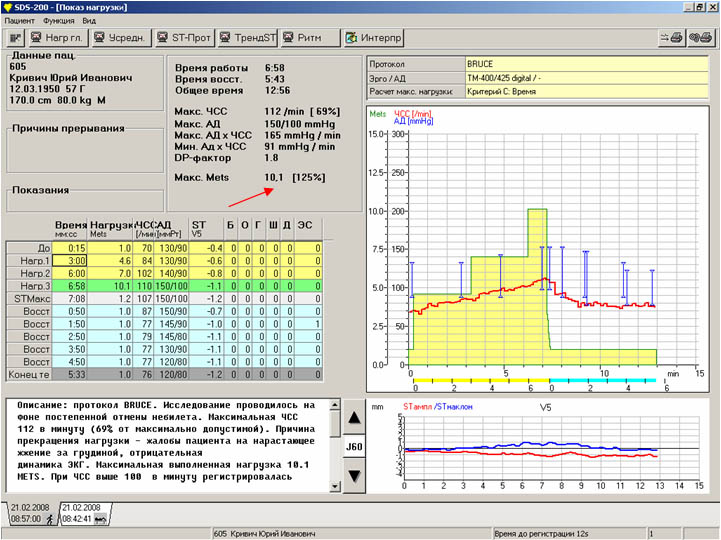

Рис. 2. Пациент Р., 53 лет: А – ЭКГ покоя перед нагрузочным тестом; Б – ЭКГ со значительными артефактами во время нагрузочного периода с ЧСС 123 в минуту; В – усредненные циклы (комплексы); Г – типичный дрейф изолинии при артефициальной динамике сегмента ST.

Как видно из представленных усредненных комплексов, в некоторых отведениях иллюзия положительного теста очень велика. Поэтому, несмотря на явный артефициальный характер депрессии по стандартной ЭКГ в 12 отведениях, а также типичный дрейф изолинии, визуализирующийся в левых грудных отведениях (дуга i, обозначенная на рис. 2Г), этому пациенту было проведено дообследование (перфузионная сцинтиграфия миокарда с нагрузкой, мультиспиральная компьютерная томография, стресс-эхокардиография). Диагноз ИБС был отвергнут.

Безусловно, именно динамика стандартной ЭКГ должна быть проанализирована в первую очередь. К сожалению, нередко пациенты предъявляют усредненные циклы без сопутствующей полной регистрации. Гораздо реже встречается обратная ситуация: у больного на руках имеется только динамика стандартной ЭКГ без усредненных циклов. В этом случае ишемический характер депрессии, конечно, гораздо более вероятен. Тем не менее, именно сочетание фрагментов стандартной ЭКГ и усредненных комплексов – обязательное условие репрезентативности теста.

В большинстве представленных программ имеются другие варианты ретроспективной оценки сегмента ST, помимо стандартной ЭКГ и усредненных циклов, — например, таблица динамики амплитуды и наклона сегмента ST. Использование всех возможностей программного обеспечения позволяет воспроизвести полную и последовательную картину ишемической динамики ЭКГ во время нагрузочного теста.

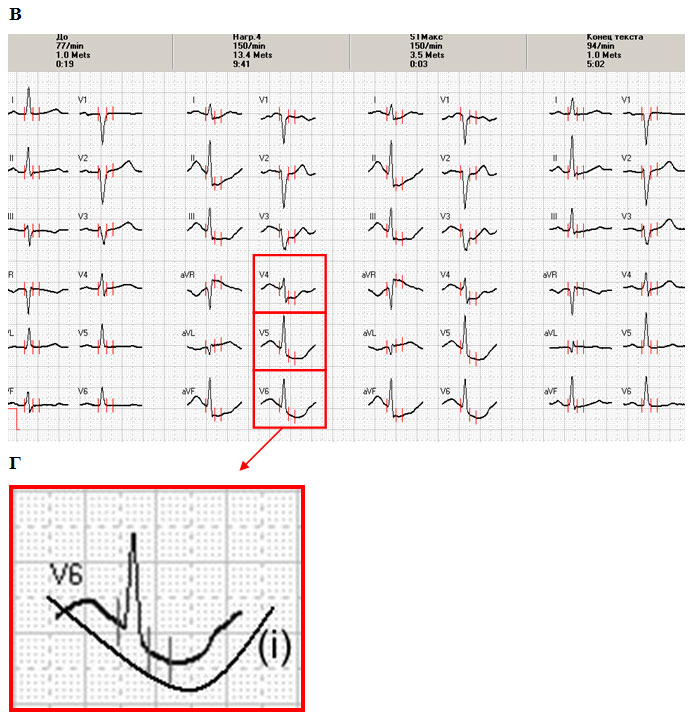

Рис. 3. Пациент М., 46 лет: А – ЭКГ на 1-й ступени теста (синусовый ритм с ЧСС 66 в минуту); Б – на 5-й минуте восстановительного периода (синусовая тахикардия с горизонтальной депрессией сегмента ST в отведениях II, III, aVF, V5-6 до 2 мм); В – сохраняющиеся изменения ЭКГ на 8-й минуте восстановительного периода до использования спрея изокета; Г – положительная динамика ЭКГ после использования спрея изокета; Д – усредненные циклы; Е – таблица динамики амплитуды сегмента ST; Ж — тенды ST (амплитуда и наклон).

Источник