Камни радости основатель музея

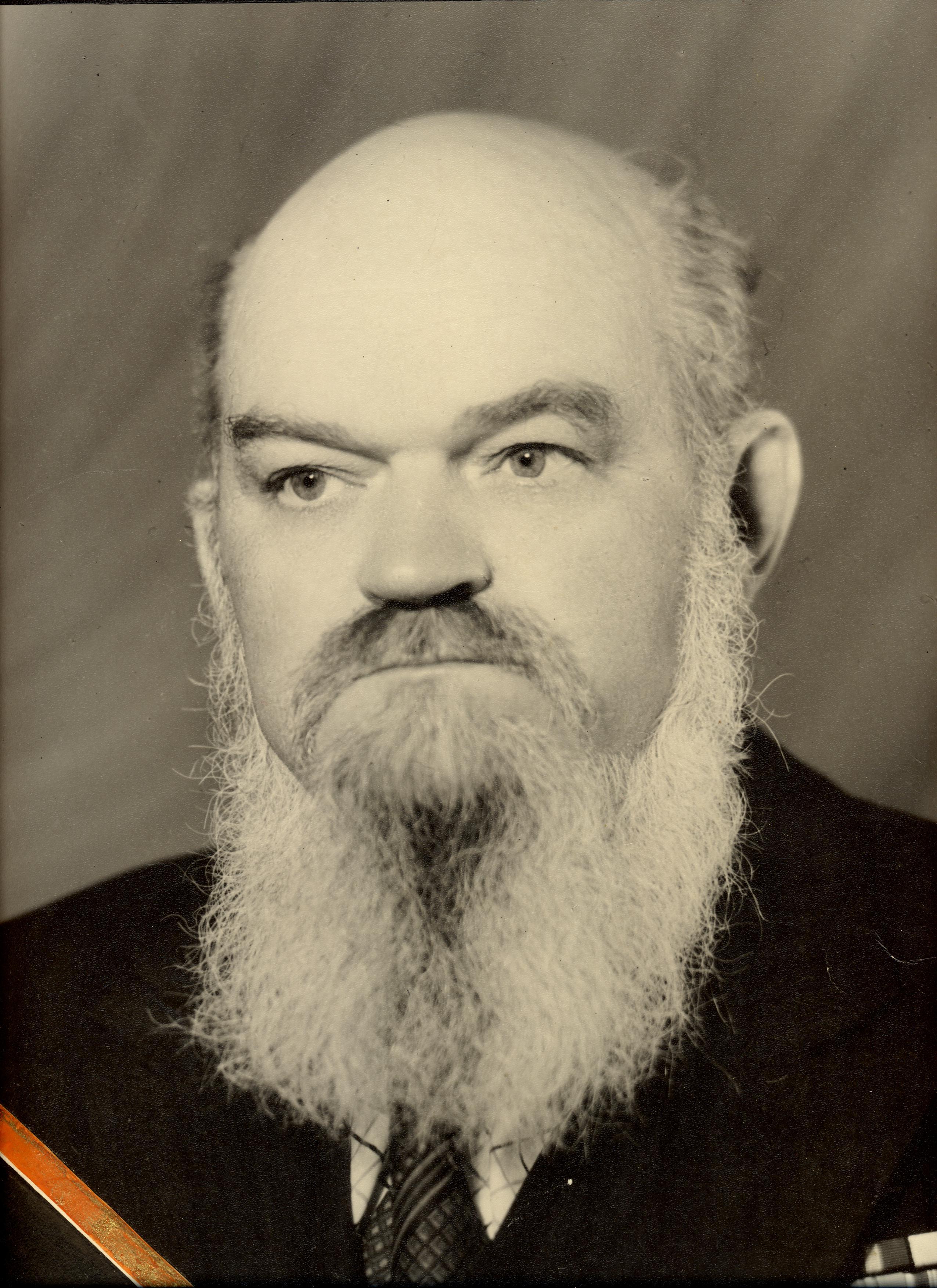

ДАВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Основатель Мончегорского музея цветного камня

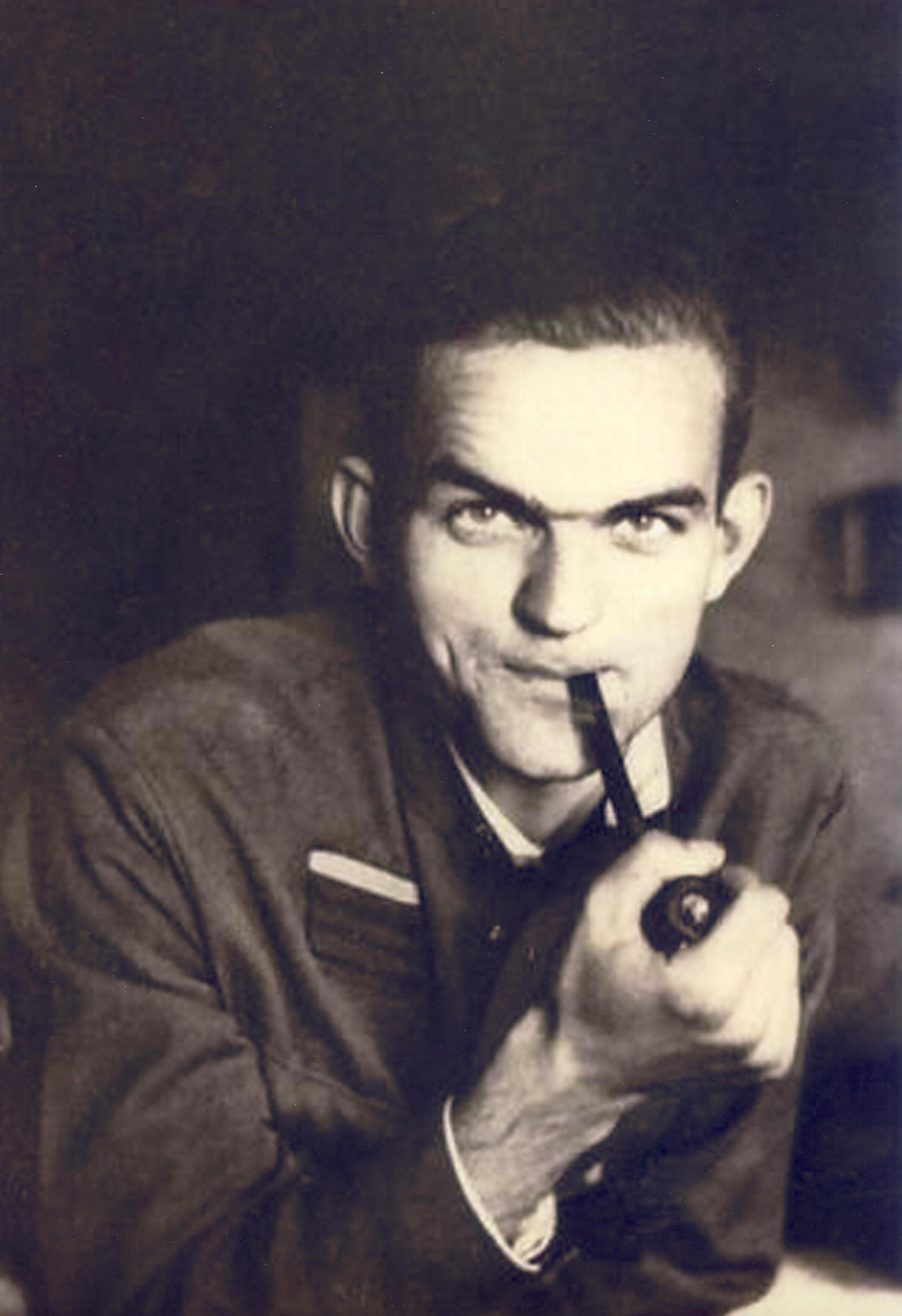

Дав Владимир Николаевич родился 22 мая 1925 года в г. Ленинграде в семье военнослужащего. До начала Великой Отечественной войны он закончил 9 классов средней школы. Во время блокады Ленинграда служил в Комсомольском полку противопожарной обороны. В марте 1942 года ушел на фронт, в 23 армию, оборонявшую Ленинград со стороны Карельского перешейка. Заканчивал войну на 1 Украинском фронте в должности начальника разведки дивизиона 60 АП 18-ой гвардейской дивизии. Был ранен четырежды, награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 11 степени, медалями.

После демобилизации в 1946 году поступил на подготовительные курсы при Ленинградском горном институте, окончив которые, и сдав экзамены на аттестат зрелости, стал студентом этого же вуза. Закончил институт в 1952 году с отличием и направлен в аспирантуру.

На старших курсах института, параллельно с учебой, работал в Тунгусско-Ленско й экспедиции ВСЕГЕИ, занимавшейся прогнозированием поисков алмазов на Сибирской платформе.

По распределению после института работал в Лаборатории геологии докембрия АН СССР в группе члена –корреспондента АН СССР С.В.Обручева. В 1955-56 гг. прослушал курс аспирантуры. В 1963 году перешел на работу в трест «Цветные камни» 6-ого главка Мингео.

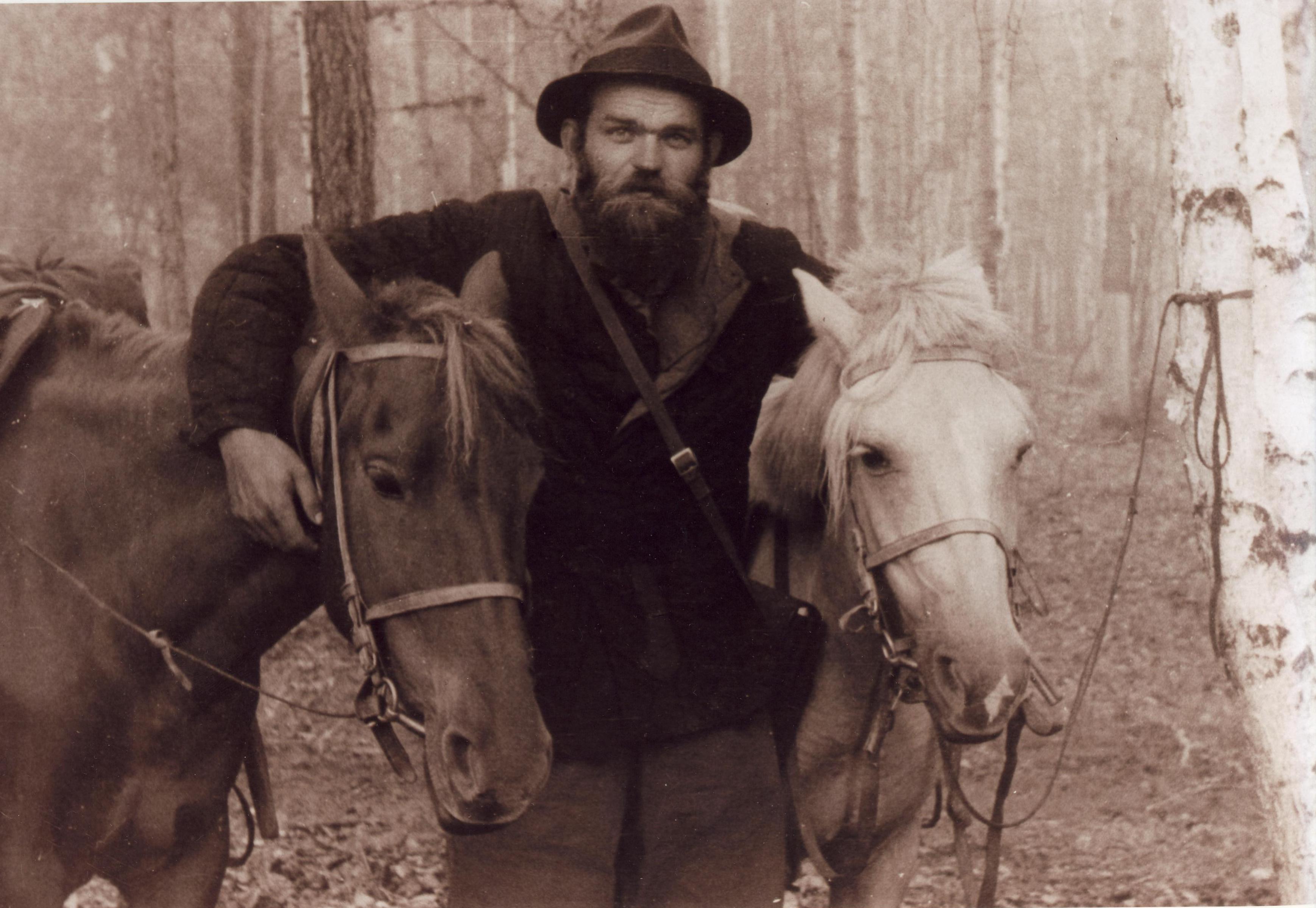

Дав одним из первых в нашей стране после войны занимался изучением проблем цветного камня: вел поисково –разведочные и тематические работы по цветным камням и пьезосырью Колымы, Чукотки, Казахстана и Кольского полуострова.

Владимир Николаевич Дав – первооткрыватель месторождения хризопраза в Центральном Казахстане.

Владимир Николаевич жил и работал в Мончегорске с 1969 по 1984 год. По его инициативе в городе был создан в 1971 году Мончегорский музей цветного камня. В начале это был ведомственный музей Мончегорской лаборатории строительного камня Кольского филиала АН СССР. Организованный для геологов, музей очень скоро стал известен за пределами города и края. В 1976 году лабораторию перевели в г. Апатиты. В.Н.Дав остался в Мончегорске и всеми силами старался возобновить деятельность музея. Благодаря его усилиям в 1983 году открылся Мончегорский отдел цветного камня Мурманского краеведческого музея. С января 2000 года наш музей стал муниципальным учреждением.

Владимир Николаевич Дав автор книг «Аметист лихие думы отгоняет» и «Камни радости».

Умер В.Н.Дав в 1984 году и похоронен в г. Мончегорске.

В мае 2000 года Мончегорскому музею цветного камня было присвоено имя Владимира Николаевича Дава.

Источник

Мончегорский музей цветного камня был создан в 1970 г. по инициативе геолога Владимира Николаевича Дава.

Мончегорский музей цветного камня был создан в 1970 г. по инициативе геолога Владимира Николаевича Дава.

Вначале это был ведомственный музей группы Мончегорских лабораторий Кольского филиала АН СССР. Организованный для геологов музей очень скоро стал известен в своем городе и даже за пределами нашего края. В 1976 г. лабораторию перевели в город Апатиты, Владимир Николаевич Дав остался в Мончегорске, стараясь возобновить деятельность музея. Благодаря его усилиям в 1983 г. открылся сектор цветного камня в Мончегорском отделе Мурманского областного краеведческого музея. А с января 2000 г. музей стал муниципальным учреждением. В мае того же года ему было присвоено имя основателя — Владимира Николаевича Дава.

В.Н. Дав жил и работал в Мончегорске с 1969 по 1984 годы. За это время вложил много души в становление и развитие музея. Написал книги «Аметист лихие думы отгоняет» и «Камни радости», изданные Мурманским книжным издательством и ставшие сейчас библиографической редкостью. Умер он в 1984 г. и похоронен в Мончегорске.

Особенность музея в том, что в его экспозиции «Самоцветы России» представлен только цветной камень и изделия из него. Открывает экспозицию музея «визитная карточка» Кольского полуострова — аметистовые щетки. Это лиловые, сиреневые, темно-фиолетовые кристаллы с месторождений Кольского полуострова — мыс Корабль и Терский берег.

Кольский полуостров часто называют «полуостровом сокровищ». В недрах нашего края много редких минералов. Один из них – эвдиалит, который часто называют «саамская кровь». Красивую саамскую легенду привел в своей книге «Воспоминания о камне» академик А.Е. Ферсман.

Рассказывает она о борьбе саамов со шведом Куйвой. Победили саамы врага, но много крови и слез было пролито. «Капли крови лопской разбрызгались по тундрам», и стала кровь — камнем. В музее эвдиалит Ловозерского массива — бурый, цвета запекшейся крови. Хибинский эвдиалит — бордовый, цвета брусники, яркий и декоративный.

Хибинское месторождение Эвеслогчорр представляет в музейной экспозиции Астрофиллит. Его вытянутые игольчатые, пластинчатые кристаллы образуют порой радиально-лучистые агрегаты. Астрофиллитовые звезды называют «солнце Лапландии» за их цвет золотисто-бронзовый и блеск — перламутровый, сияющий золотом.

Самый большой музейный образец — кианит. Его шелковидные кристаллы небесно-голубого цвета полностью подтверждают название минерала, произошедшее от греческого слова «кианос» — голубой, синий. Родина его Западные Кейвы.

Отдельную витрину в экспозиции занимает «картинная галерея природы» — пейзажная и рисунчатая яшма. Яркие контрастные цвета — зеленый, красный, черный и нежнейший розовый, палевый — образуют причудливые узоры, морские пейзажи, вечерние сумерки и звезды салюта в ночном небе. В музее представлены яшмы Урала и Алтая.

Музейные фонды пополняются регулярно. Основной фонд насчитывает 3500 предметов. В 2001 г. ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» передала музею на постоянное хранение коллекцию минералов И.И. Чупилина, ленинградского профессора, доктора геолого-минералогических наук. Иван Ильич Чупилин (1885 —1971 г.г.) являлся одним из крупнейших специалистов по геологии месторождений мышьяка, золота, сурьмы, ртути, редких металлов нашей страны, знатоком минералогии этих месторождений. Иван Ильич занимался также изучением месторождений вольфрама, молибдена и олова на территории Алтая и Казахстана. Награжден орденами «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Стоит отметить, что коллекция И.И. Чупилина была приобретена на средства жителей Мончегорска еще в начале 70-х годов. Коллекция большая, систематическая, в ней более 2000 образцов. Много редких минералов из месторождений нашей страны и других государств: Китая, Кореи, Монголии, Германии, Чехии, США, Австралии, Италии. Большой интерес представляют друзочки кристаллов лазурита из Иркутской области, жеода, заполненная кристалликами фиолетового адамина из Казахстана, кристаллы пирита в прозрачном дымчатом кварце с Урала, «волосы пеле» — природное образование стекла с Гавайских островов и многое другое. Сотрудники музея уверены, что коллекция будет интересна как специалистам, так и любителям камня, учащиеся смогут знакомиться на этом материале с вещественным составом земной коры. Мончегорцы могут гордиться столь полезным и прекрасным приобретением.

Музей проводит большую выставочную работу. Это передвижные выставки из собственных фондов, стационарные из фондов других музеев области и частных коллекций: образцы цветного камня, изделия, фигурки из природного камня работы Мончегорских мастеров камнерезов, картины из каменной крошки.

Кроме выставочной работы музей занимается научно-просветительской деятельностью. В копилке учреждения много интересных лекций, как для учащихся, так и для взрослых: «Тайны каменных имен», «Памятники природы Мурмана», «Пресноводный жемчуг Кольского полуострова», «Храни меня, мой талисман» и др.

Музей цветного камня — изюминка нашего города. Доказательством тому служит количество посетителей — более 250 000 тысяч! И в 2006 г. администрация города выделила музею новое помещение в центре города и денежные средства на его реконструкцию. В дни празднования 70-летнего юбилея города новый музей откроет двери для жителей и гостей Мончегорска.

Источник

Основатель музея

ДАВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Основатель Мончегорского музея цветного камня

Дав Владимир Николаевич родился 22 мая 1925 года в г. Ленинграде в семье военнослужащего. До начала Великой Отечественной войны он закончил 9 классов средней школы. Во время блокады Ленинграда служил в Комсомольском полку противопожарной обороны. В марте 1942 года ушел на фронт, в 23 армию, оборонявшую Ленинград со стороны Карельского перешейка. Заканчивал войну на 1 Украинском фронте в должности начальника разведки дивизиона 60 АП 18-ой гвардейской дивизии. Был ранен четырежды, награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 11 степени, медалями.

После демобилизации в 1946 году поступил на подготовительные курсы при Ленинградском горном институте, окончив которые, и сдав экзамены на аттестат зрелости, стал студентом этого же вуза. Закончил институт в 1952 году с отличием и направлен в аспирантуру.

На старших курсах института, параллельно с учебой, работал в Тунгусско-Ленско й экспедиции ВСЕГЕИ, занимавшейся прогнозированием поисков алмазов на Сибирской платформе.

По распределению после института работал в Лаборатории геологии докембрия АН СССР в группе члена –корреспондента АН СССР С.В.Обручева. В 1955-56 гг. прослушал курс аспирантуры. В 1963 году перешел на работу в трест «Цветные камни» 6-ого главка Мингео.

Дав одним из первых в нашей стране после войны занимался изучением проблем цветного камня: вел поисково –разведочные и тематические работы по цветным камням и пьезосырью Колымы, Чукотки, Казахстана и Кольского полуострова.

Владимир Николаевич Дав – первооткрыватель месторождения хризопраза в Центральном Казахстане.

Владимир Николаевич жил и работал в Мончегорске с 1969 по 1984 год. По его инициативе в городе был создан в 1971 году Мончегорский музей цветного камня. В начале это был ведомственный музей Мончегорской лаборатории строительного камня Кольского филиала АН СССР. Организованный для геологов, музей очень скоро стал известен за пределами города и края. В 1976 году лабораторию перевели в г. Апатиты. В.Н.Дав остался в Мончегорске и всеми силами старался возобновить деятельность музея. Благодаря его усилиям в 1983 году открылся Мончегорский отдел цветного камня Мурманского краеведческого музея. С января 2000 года наш музей стал муниципальным учреждением.

Владимир Николаевич Дав автор книг «Аметист лихие думы отгоняет» и «Камни радости».

Умер В.Н.Дав в 1984 году и похоронен в г. Мончегорске.

В мае 2000 года Мончегорскому музею цветного камня было присвоено имя Владимира Николаевича Дава.

Источник

Мончегорский музей цветного камня был создан в 1970 г. по инициативе геолога Владимира Николаевича Дава.

Мончегорский музей цветного камня был создан в 1970 г. по инициативе геолога Владимира Николаевича Дава.

Вначале это был ведомственный музей группы Мончегорских лабораторий Кольского филиала АН СССР. Организованный для геологов музей очень скоро стал известен в своем городе и даже за пределами нашего края. В 1976 г. лабораторию перевели в город Апатиты, Владимир Николаевич Дав остался в Мончегорске, стараясь возобновить деятельность музея. Благодаря его усилиям в 1983 г. открылся сектор цветного камня в Мончегорском отделе Мурманского областного краеведческого музея. А с января 2000 г. музей стал муниципальным учреждением. В мае того же года ему было присвоено имя основателя — Владимира Николаевича Дава.

В.Н. Дав жил и работал в Мончегорске с 1969 по 1984 годы. За это время вложил много души в становление и развитие музея. Написал книги «Аметист лихие думы отгоняет» и «Камни радости», изданные Мурманским книжным издательством и ставшие сейчас библиографической редкостью. Умер он в 1984 г. и похоронен в Мончегорске.

Особенность музея в том, что в его экспозиции «Самоцветы России» представлен только цветной камень и изделия из него. Открывает экспозицию музея «визитная карточка» Кольского полуострова — аметистовые щетки. Это лиловые, сиреневые, темно-фиолетовые кристаллы с месторождений Кольского полуострова — мыс Корабль и Терский берег.

Кольский полуостров часто называют «полуостровом сокровищ». В недрах нашего края много редких минералов. Один из них – эвдиалит, который часто называют «саамская кровь». Красивую саамскую легенду привел в своей книге «Воспоминания о камне» академик А.Е. Ферсман.

Рассказывает она о борьбе саамов со шведом Куйвой. Победили саамы врага, но много крови и слез было пролито. «Капли крови лопской разбрызгались по тундрам», и стала кровь — камнем. В музее эвдиалит Ловозерского массива — бурый, цвета запекшейся крови. Хибинский эвдиалит — бордовый, цвета брусники, яркий и декоративный.

Хибинское месторождение Эвеслогчорр представляет в музейной экспозиции Астрофиллит. Его вытянутые игольчатые, пластинчатые кристаллы образуют порой радиально-лучистые агрегаты. Астрофиллитовые звезды называют «солнце Лапландии» за их цвет золотисто-бронзовый и блеск — перламутровый, сияющий золотом.

Самый большой музейный образец — кианит. Его шелковидные кристаллы небесно-голубого цвета полностью подтверждают название минерала, произошедшее от греческого слова «кианос» — голубой, синий. Родина его Западные Кейвы.

Отдельную витрину в экспозиции занимает «картинная галерея природы» — пейзажная и рисунчатая яшма. Яркие контрастные цвета — зеленый, красный, черный и нежнейший розовый, палевый — образуют причудливые узоры, морские пейзажи, вечерние сумерки и звезды салюта в ночном небе. В музее представлены яшмы Урала и Алтая.

Музейные фонды пополняются регулярно. Основной фонд насчитывает 3500 предметов. В 2001 г. ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» передала музею на постоянное хранение коллекцию минералов И.И. Чупилина, ленинградского профессора, доктора геолого-минералогических наук. Иван Ильич Чупилин (1885 —1971 г.г.) являлся одним из крупнейших специалистов по геологии месторождений мышьяка, золота, сурьмы, ртути, редких металлов нашей страны, знатоком минералогии этих месторождений. Иван Ильич занимался также изучением месторождений вольфрама, молибдена и олова на территории Алтая и Казахстана. Награжден орденами «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Стоит отметить, что коллекция И.И. Чупилина была приобретена на средства жителей Мончегорска еще в начале 70-х годов. Коллекция большая, систематическая, в ней более 2000 образцов. Много редких минералов из месторождений нашей страны и других государств: Китая, Кореи, Монголии, Германии, Чехии, США, Австралии, Италии. Большой интерес представляют друзочки кристаллов лазурита из Иркутской области, жеода, заполненная кристалликами фиолетового адамина из Казахстана, кристаллы пирита в прозрачном дымчатом кварце с Урала, «волосы пеле» — природное образование стекла с Гавайских островов и многое другое. Сотрудники музея уверены, что коллекция будет интересна как специалистам, так и любителям камня, учащиеся смогут знакомиться на этом материале с вещественным составом земной коры. Мончегорцы могут гордиться столь полезным и прекрасным приобретением.

Музей проводит большую выставочную работу. Это передвижные выставки из собственных фондов, стационарные из фондов других музеев области и частных коллекций: образцы цветного камня, изделия, фигурки из природного камня работы Мончегорских мастеров камнерезов, картины из каменной крошки.

Кроме выставочной работы музей занимается научно-просветительской деятельностью. В копилке учреждения много интересных лекций, как для учащихся, так и для взрослых: «Тайны каменных имен», «Памятники природы Мурмана», «Пресноводный жемчуг Кольского полуострова», «Храни меня, мой талисман» и др.

Музей цветного камня — изюминка нашего города. Доказательством тому служит количество посетителей — более 250 000 тысяч! И в 2006 г. администрация города выделила музею новое помещение в центре города и денежные средства на его реконструкцию. В дни празднования 70-летнего юбилея города новый музей откроет двери для жителей и гостей Мончегорска.

Источник

Мончегорский музей цветного камня был создан в 1970 г. по инициативе геолога Владимира Николаевича Дава.

Мончегорский музей цветного камня был создан в 1970 г. по инициативе геолога Владимира Николаевича Дава.