- ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ

- Смотреть что такое «ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ» в других словарях:

- Почему Wiki

- Почему Wiki

- Признаки гражданственности

- Какие преимущества дает человеку гражданственность?

- Как проявляется гражданственность?

- Можно ли воспитать гражданственность в себе?

- Что такое гражданственность.

- Гражданин и гражданственность

- Просмотр содержимого документа «Гражданин и гражданственность»

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ

Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. — М.: НМЦ СПО . С.М. Вишнякова . 1999 .

Смотреть что такое «ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ» в других словарях:

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ — ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, гражданственности, мн. нет, жен. (книжн. устар.). То же, что цивилизация. Первые семена гражданственности. Упадок гражданственности. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

гражданственность — ГРАЖДАНСТВЕННЫЙ, ая, ое; вен, венна. Присущий, свойственный гражданину (в 1 знач.). Гражданственное самосознание. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

гражданственность — • высокая гражданственность … Словарь русской идиоматики

Гражданственность — см. Цивилизация … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Гражданственность — ж. отвлеч. сущ. по прил. гражданственный Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

гражданственность — гражданственность, гражданственности, гражданственности, гражданственностей, гражданственности, гражданственностям, гражданственность, гражданственности, гражданственностью, гражданственностями, гражданственности, гражданственностях (Источник:… … Формы слов

гражданственность — гражд анственность, и … Русский орфографический словарь

гражданственность — (3 ж), Р., Д., Пр. гражда/нственности … Орфографический словарь русского языка

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ — нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и ответственности человека перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит: государство, семья. церковь, профессиональная или иная общность, в готовности отстаивать и защищать вт всяких… … Евразийская мудрость от А до Я. Толковый словарь

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ — нравственное качество личности, определяющее сознательное и активное выполнение гражданских обязанностей и долга перед государством, обществом, народом; разумное использование своих гражданских прав, точное соблюдение и уважение законов страны … Педагогический словарь

Источник

Почему Wiki

Почему Wiki

Понятие гражданственность предполагает довольно широкое значение. Прежде всего, гражданственность – это особая социальная позиция человека, которая предполагает высокий уровень ответственности за свою семью, государство, определенную социальную группу, а также готовность защищать их в случае возникновения потребности в этом.

Признаки гражданственности

Гражданская позиция человека базируется на четком осознании себя, как неотъемлемой части своей семьи, социальной группы, Родины, ее истории. Также гражданственность предполагает способность человека следовать всем правам и обязанностям, которые предусмотрены для него законодательством.

Существуют и другие признаки гражданственности. К их числу относятся следующие:

- отсутствие стремления к достижению личного блага, если оно вредит общественному благу;

- развитое чувство патриотизма;

- развитое национальное самосознание человека;

- четкое понимание и беспрекословное следование обязанностям, которые установлены родным государством;

- высокая правовая культура человека;

- ответственность человека перед обществом в целом.

Гражданственность выступает одним из главных качеств социально ответственного человека. И важна не менее, чем благородство, скромность, щедрость и другие благодетели человека.

Какие преимущества дает человеку гражданственность?

В понимании многих такая социальная позиция несет человеку только обязанности и тяготы. Но, это мнение в корне не верно. Развитая гражданственность дает человеку:

- чувство собственного достоинства, как части чего-то большего;

- здоровую гордость за свою страну, ее историю, народ и культуру;

- безмерное уважение к стране, ее культуре и народу, проживающему в ней;

- готовность человека отстаивать свою семью, страну, народ, несмотря ни на что, дает человеку силу и решительность, проявляющиеся и в других сферах его жизни.

Развитие в себе такого качества позволяет не только раскрыть свой потенциал, совершенствовать себя, но и стать достойной частью общества.

Как проявляется гражданственность?

В повседневной жизни можно найти довольно много различных проявления гражданственности. К примеру, она проявляется в обществе и в людях, когда они стремятся преодолеть дискриминацию по признаку нации, религии или расы друг, друга. Также гражданственность прослеживается и в семейном воспитании, если родители своим примером показывают ребенку, что семью необходимо любить и беречь, а ко всем остальным членам общества относится с уважением и терпением.

Ярким примером гражданственности выступают также Конституция государства и его законодательная система. В законах прописываются основные права человека, которыми он может свободно пользоваться в стране, а также обязанности, которые на него ложатся, как на гражданина государства.

Прохождение срочной воинской службы также считается проявлением такой гражданской позиции. Отправляясь в армию, человек идет защищать Родину от потенциальных угроз. При этом, защита Родины выступает одним из наиболее ярких примеров гражданственности.

Также пример такого отношения к своей стране виден в литературных произведениях поэтов и прозаиков. Особенно хорошо оно заметно в работах классиков. В их романах, стихах, поемах и рассказах ярко выражены любовь к своей стране, своему народу, уважение к традициям и культуре.

Можно ли воспитать гражданственность в себе?

Несмотря на то, что в большинстве случаев гражданственность – это результат воспитания человека в детском возрасте, ее можно в определенной мере развить и взрослому человеку. Изменится может каждый.

Но, для этого необходимо следовать нескольким важным советам:

- Больше сил тратить на свое образование. Образованным людям значительно проще понимать явления, происходящие в государстве и обществе, понимать самого себя. Кроме того, нельзя воспитать в себе такое качество без знания основ права собственной страны.

- Более толерантно и уважительно относится к окружающим. Уважение к другим членам общества выступает еще одной неотъемлемой частью гражданственности. Поэтому, если осознанно быть добрее к людям, помогать им, уважать, то параллельно у человека будет формироваться и правильная гражданская позиция.

- Старательно изучать историю своей страны и того региона, в котором человек родился. Без знания своей истории человек также не может быть ответственным и достойным гражданином государства. Не знать, истории страны, в которой родился – это значит не уважать свою Родину и свои корни.

- Сознательно анализировать себя и свои мысли. Не допускать в свое сознание неуважения к людям, уважать законы и моральные нормы общества, постоянно стремится к самосовершенствованию.

Конечно же, даже следуя указанным советам, достичь гражданственности за день или за два не удастся. Это сложный и длительный процесс. Но, постепенно взращивая в себе правильную гражданскую позицию, человек становится достойным членом общества. А изменения, которые сопутствуют этому, приятно удивят.

Источник

Что такое гражданственность.

Что такое гражданственность

Гражданственность – нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и ответственности человека перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит: государство, семья, церковь, профессиональная или иная общность, в готовности отстаивать и защищать от всяких посягательств её права и интересы. Философский словарь

Гражданственность подразумевает способность пользоваться своими правами и исполнять свои обязанности в личных интересах и на благо общества, мыслить и действовать государственно. Прежде всего гражданственность означает осознание своей причастности к Родине, ее народу, ее истокам и корням. Евгений Вяземский | Я — гражданин России | Учительская газета | www.ug.ru

- Гражданственность – это один из непременных нравственных ориентиров благородного человека, любящего свое Отечество.

- Гражданственность – это сочетание патриотизма, моральной цельности и правовой культуры человека.

- Гражданственность – это осознание человеком своих обязанностей по отношению к родной стране.

- Гражданственность – это безусловное чувство собственного достоинства, ведущее человека к совершенству.

- Гражданственность – это умение не забывать об общественном благе в процессе достижения блага личного.

- Гражданственность – это патриотизм, отрицающий экстремизм и национальное самосознание, отрицающее национальную рознь.

Преимущества гражданственности

Проявления гражданственности в повседневной жизни

Как развить в себе гражданственность

Источник

Гражданин и гражданственность

Просмотр содержимого документа

«Гражданин и гражданственность»

ГРАЖДАНИН И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ

Гражданственность относится к тем проблемам общественного развития, которые никогда не теряют своей актуальности. Притом, тема гражданственности начинает играть особую роль в сложные периоды развития государств, когда необходимо объединение усилий граждан и высокая ответственность за судьбу своего отечества. Так, данная тема в своё время была актуальна для революционной Франции и Древнего Рима, где не утихали гражданские войны. Не менее актуальна данная тема и для современной России, где проблема воспитания гражданственности сегодня является приоритетным направлением государственной политики. Решить её невозможно без чёткого понимания, что же такое гражданственность, в чем она выражается, как её развить.

В научных трудах российских мыслителей немало говорится о воспитании достойных граждан. Так Петр Аркадьевич Столыпин ещё в начале прошлого века отмечал:

«Прежде всего, надлежит создать гражданина… и, когда задача эта будет осуществлена, гражданственность сама воцарится на Руси. Сперва гражданин, а потом гражданственность. А у нас обыкновенно проповедуют наоборот»[1].

Сегодня в России происходят изменения практически во всех сферах жизни общества: трансформируется общественное сознание, пересматривается система приоритетов и ценностей. И вопрос о гражданственности по-прежнему важен. Ведь развитие общества зависит от готовности людей жить в новых условиях не меньше, чем от совершенствования законодательства и развития экономики.

И снова мы обнаруживаем проблему столетней давности, о которой писал философ Иван Ильин

«И в науке, и в жизни все еще господствует формальное понимание государства, извращающее его природу и разлагающее в душах все основные начала гражданственности. Следуя этому пониманию, люди строят государственную жизнь так, как если бы она сводилась к известным, механически осуществляемым, внешним поступкам, оторванным от внутреннего мира и от духовных корней человека…».[2]

Над проблемой гражданственности рассуждали во все времена. Многие ученые пытались дать ей определение, понять её истоки и суть, однако точного научного обоснования «гражданственности» так и не было дано.

В данном обзоре мы попытаемся понять суть гражданственности и вывести ее определение, отталкиваясь от множества точек зрения различных ученых, изучить различные аспекты проявления гражданственности, её отличия от патриотизма. В заключении мы рассмотрим, как волонтёрство может оказаться серьёзным фактором для понимания этой темы.

Понятие и функции гражданственности

«Каждый, кто внес свою лепту в дело процветания страны или физическим или нравственным трудом, является благородным и полезным гражданином».

Ян Чечот

1. Понятие гражданственности

Что же такое гражданственность? В процессе объяснения этого понятия возникает ряд трудностей и теоретического, и практического характера. Главной трудностью является то, что термин «гражданственность», знакомый и понятный на повседневном уровне, не имеет научного обоснования.

Гражданственность может пониматься как:

общественно-государственный патриотизм, т.е. сознание и чувство принадлежности к многонациональному государству и обществу. В это явление включены уважение к государству, конституции, законам, государственным символам, готовность защищать государственный строй, законопорядок;

классовая, пролетарская солидарность, самоотверженность;

интегративное качество, позволяющее человеку ощущать себя юридически, социально, нравственно и политически дееспособным. [3]

Особенную популярность в России эта тема приобрела во второй половине 19 века с возникновением и развитием социологии.

Специфика отечественного подхода к определению понятия «гражданственность» находит отражение в определении, предложенном ещё автором «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимиром Ивановичем Далем.

Даль приводит два значения понятия «гражданин»:

1. городской житель, горожанин, посадский;

2. член общины или народа, состоящего под одним общим управлением; каждое лицо или человек из составляющих народ, землю, государство.

Далее он соотносит понятие «гражданский» с «относящимся к гражданам, к государству, к народному управлению и подданству». Он отмечает, что «гражданские обязанности двояки: по отношению к правительству и по отношению к ближнему». Ещё одно определение Даля:

«гражданственность – это состояние гражданской общины, понятия и степень образования, необходимые для составления гражданского общества».

Следовательно, понятие «гражданственность» соотносится не только с правовым статусом человека, но и со степенью образования, сформированным пониманием состояния общества, а также с социальной нормативностью. Также в словаре Даль даёт характеристику «гражданских доблестей», которые он определяет как «мирные и миротворные, честь, любовь и правда». В данной характеристике прослеживается специфика понимания гражданственности в России: акцент на приоритете морали над правом (позиция решения вопросов с точки зрения не столько правовых, сколько нравственных начал), акцент на духовно-нравственных объединяющих началах.

В России советских времён понятие гражданственности было связано с государственной идеологией. Гражданственность не существовала как самостоятельное явление, а выражалась через понятия патриотизма и гражданского долга. Сейчас мы полагаем, что данные понятия не отражают сути гражданственности, а скорее обозначают её проявления. Возвращаясь в современную Россию, стоит отметить точку зрения исследователя Людмилы Евгеньевны Филипповой, которая считает, что «как гражданское общество не является просто совокупностью отдельных граждан, так и гражданственность не может быть сугубо индивидуальным качеством»[4].

Другой исследователь Анатолий Александрович Козлов утверждает, что «гражданственность предполагает динамичную ценностно-правовую связь людей (общностей), как граждан, с определенным государством, реализуемую через их отношение к правам и обязанностям, закрепленным в соответствующих нормативных актах (конституция, законы), а также в обычаях и традициях. Гражданственность, производная от феномена «гражданин», развертывается в диапазоне от простого законопослушания до гражданской активности, в критические периоды выходящей за пределы, определяющие устойчивость системы и направленной на её радикальное переустройство».[5]

Российская педагогическая энциклопедия определяет гражданственность как «интегральное качество личности, позволяющее человеку ощущать себя юридически, социально, нравственно и политически дееспособным»[6].

Несколько другой точки зрения придерживается Георгий Николаевич Филонов. По его мнению, гражданственность представляет собой «комплекс субъективных качеств личности, которые проявляются в отношениях и действиях человека, выполняющего основные социально-ролевые функции осознанной законопослушности, патриотической преданности в служении своей Родине, и защите её интересов, в честной и свободной приверженности к ориентациям на общепринятые нормы и нравственные ценности, включая сферы труда, семейно-бытовых, межнациональных и межличностных отношений.» [7].

Исходя из приведённых выше подходов к определению гражданственности, можно сформулировать следующее определение:

Гражданственность представляет собой совокупность взглядов и убеждений, которая с одной стороны, предполагает высокую степень независимости индивидуальных суждений в обществе, с другой стороны — сильную социальную солидарность, которая выражается в участии человека в жизни общества.

2. Элементы и характерные особенности гражданственности.

Наиболее значимыми элементами гражданственности являются:

понимание гражданином своих прав и свобод и умение применять их на практике

уважение прав и свобод других граждан;

личная ответственность гражданина за своё поведение и выбор,

осознание юридических и моральных обязательств перед государством и обществом;

действенное и критическое отношение к социальной реальности, основанное на свободном личном выборе, моральных убеждениях, идеалах равноправия граждан;

способность вести позитивный диалог с властью, другими гражданами и гражданскими объединениями;

осознание своей гражданской идентичности – принадлежности к стране, обществу и государству, их правовому, культурному и языковому пространству[8].

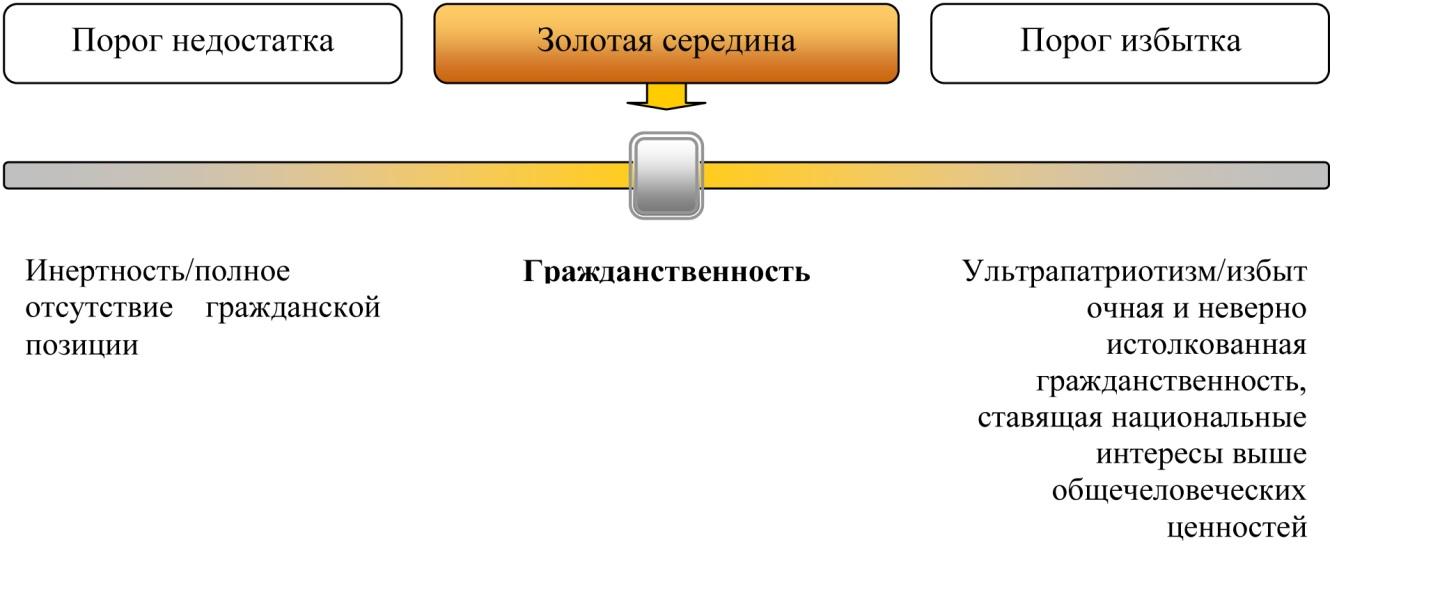

По степени гражданской активности человека можно вычленить уровни гражданственности:

I уровень – гражданские качества (ответственность, сознательность, совесть);

II уровень – гражданская позиция (определенное отношение человека как гражданина к происходящему вокруг него);

III уровень – гражданская компетенция – механизм, обеспечивающий реализацию прав и исполнение обязанностей, которые обусловлены статусом гражданства.

Данная компетенция имеет 3 аспекта: когнитивный (готовность овладеть знаниями, необходимыми для того, чтобы обеспечить гражданственность: об устройстве политической и экономической систем и т.п.), процедурный (знания и способности, необходимые для активной реализации прав и обязанностей) и гражданский (наличие навыков, способностей, необходимых для практического воплощения своих знаний)[9].

Также гражданственность может иметь другую многоуровневую структуру, опираясь на критерий сформированности гражданственности:

низкий – гражданская позиция не сформирована, наличие гражданских качеств прослеживается неотчтливо, низкая готовность к осуществлению прав и обязанностей гражданина.

средний – гражданская позиция и качества на стадии формирования, частичная готовность к осуществлению прав и обязанностей гражданина.

высокий — гражданские качества сформированы, активная гражданская позиция, высокая готовность к осуществлению прав и обязанностей гражданина.

Графически положение гражданственности в зависимости от степени сформированности гражданской позиции и гражданских качеств можно представить следующим образом:

Мы предполагаем, что можно рассматривать гражданственность как социальный институт.

3 Функции гражданственности

К основным функциям гражданственности можно отнести следующие:

Мобилизирующая: гражданственность формирует у людей активное отношение к происходящему вокруг них, способствует формированию и развитию гражданского общества;

Направляющая: гражданственность связана с целеполаганием, придаёт устойчивость действиям личности и гражданских объединений.

Эти функции проявляются в зависимости от особенностей воспитания человека и его развития, особенностей среды и т.д.

Гражданственность свойственна уже политически зрелой личности, которая обладает интересом к политическим процессам и событиям, способна самостоятельно анализировать происходящее. Именно наличие этих качеств способствует формированию готовности принять решение, когда придет момент, и чувства ответственности за свою страну. Человек, обладающий гражданственностью – патриотично настроенный, ответственный гражданин, политически социализированный человек с высокой политической культурой и развитым политическим сознанием.

гордость за свою страну, её культуру и историю;

уверенность в выборе правильных целей и методов их достижения;

возможность и силы для проявления человеческого достоинства в любых ситуациях;

умение дорожить святынями соей страны как личными;

понимание своей роли, интеллектуальное и духовное богатство, чувство чести и долга

возможность почувствовать сопричастность к судьбе не только своей семьи, но и к судьбе других людей, которые его окружают, к судьбе страны.

Развитие гражданственности возможно через институты социализации, к которым можно отнести:

Образовательные учреждения, в том числе высшие учебные заведения. Образованность человека в области права, истории, культуры влияет на осознание гражданственности.

Волонтёрские движения. Волонтёрская деятельность позволяет раскрыть лучшие гражданские и человеческие качества, демонстрирует зрелость личности и приносит пользу обществу.

4. Патриотизм и гражданственность

«Человек — это процесс его поступков»

Что есть патриотизм? Можно долго спорить, любовь ли это к родине или государству, комплекс ощущений, мыслей, идей, мировоззрение. Понимание патриотизма многовариантно и неоднозначно. В любом случае, патриотизм олицетворяет любовь к своей стране, уважение и знание её истории, культуры, достижений, особенностей.

Истинный патриотизм гуманистичен и предполагает уважение к другим народам и странам, их национальным обычаям и традициям.

В современном мире гражданственность и патриотизм — ключевые характеристики отношения человека и государства. Они обладают рядом сходств, но в тоже время патриотизм и гражданственность — два разных по своей природе феномена. Основным отличием гражданственности от патриотизма является то, что гражданственность – политико-правовое состояние, предполагающее наличие прав, свобод и обязанностей, закрепленных в нормах права, а патриотизм — чаще всего определяется как чувство.

Патриотизм не зависит от способа управления государством, в то время как гражданственность характерна для демократической формы правления.

Сходства патриотизма и гражданственности заключаются в следующем: гражданственность и патриотизм — ценности, для которых характерны положительное отношение к своей стране и желание быть ей полезным, а также наличие чувства ответственности перед своей страной, народом, родными и близкими.

Гражданственность и патриотизм — факторы, скрепляющие общество, которые являются стимулом позитивного развития личности и общества. Гражданственность неотделима от преданности своей стране — патриотизма. Однако гражданственность это не только любовь к родной стране, но и сознательное и цивилизованное выполнение своих гражданских обязанностей и своего гражданского долга. Гражданственность тесно связана с патриотизмом, и является его высшей формой.

[1] Столыпин П.А. Мысли о России. М.: Российская политическая энциклопедия, 2006.- с. 69.

[2] Ильин И.А. Собрание сочинений в 10 т.Т.4/Сост. и коммент. Ю.Т.Лисицы. – М.:Русская книга, 1994. – с. 259.

[3] Кузнецова, Л.В. Развитие содержания понятий «гражданственность» и «гражданское воспитание» в педагогике XX в. // Преподавание истории и обществознания в школе. – 2006. – №9.- с.18.

[4] Филиппова, Л. Эффективность гражданского воспитания: проблема критериев// Вестник Московского университета. – Сер. 18 : Социология и политология. – 2007. – №1.-с. 182

[5] Козлов А.А. О патриотизме. Основные понятия и краткий исторический аспект. //http://www.nravstvennost. info/library/ news_ detail.php? >

[6] Никитин А.Ф, Соколов Я.В. Российская педагогическая энциклопедия.-М., 1993.- с.224-225.

[7] Филонов Г.Н. Гражданское воспитание: основные категории и понятия // Основы методики гражданского воспитания. — М., 2001.- с.20-21.

[8] Сергеев В.В. — Формирование демократической гражданственности в социально-профессиональной среде сотрудников органов внутренних дел: вопросы теории и практики: специальный курс – Ставрополь: СФ КрУ МВД России, 2010. – с. 25

[9] Сергеев В.В. — Формирование демократической гражданственности в социально-профессиональной среде сотрудников органов внутренних дел: вопросы теории и практики: специальный курс – Ставрополь: СФ КрУ МВД России, 2010. – с.19

Источник