Вестибулярный синдром

Вестибулярные нарушения могут быть вызваны определенными заболеваниями, лекарствами или проблемами во внутреннем ухе или мозге. Многие люди испытывают нарушения чувства равновесия по мере старения организма. Вестибулярные нарушения и головокружения также могут возникнуть в результате приема некоторых лекарственных препаратов.

Чувство равновесия, в первую очередь, управляется лабиринтом, структурой во внутреннем ухе. Одна часть лабиринта состоит из полукружных каналов и отолитовых рецепторов отвечающих за баланс тела. С другой стороны находится улиткообразный орган, отвечающий за слух. Части внутреннего уха, связанного с балансом, называются вестибулярным аппаратом. Вестибулярный аппарат работает совместно другими сенсомоторными системами в организме, такими, как зрительная система и опорно-двигательная система, что позволяет обеспечивать контроль и поддержание положения тела в состоянии покоя или в движении. Это также помогает поддерживать направленность на определенный объект, даже если позиция тела меняется. Вестибулярная система делает это с помощью регистрации механических сил, включая гравитацию, которая действует на вестибулярные органы при движении. Две части лабиринта помогают решить эти задачи: полукружные каналы и отолитовый аппарат.

Полукружные каналы это три заполненные жидкостью петли, расположенные примерно под прямым углом друг к другу. Они сообщают мозгу, когда голова совершает движения, например, когда человек кивает головой вверх и вниз или поворачивает голову направо или налево. Зрительная система работает совместно с вестибулярной системой, что обеспечивает зрительные образы от размывания, когда голова двигается, например, при ходьбе или при поездке в автомобиле. Сенсорные рецепторы (проприорецепторы) в суставах и мышцах также помогают сохранить равновесие, при стоянии на месте или ходьбе. Мозг получает, интерпретирует и обрабатывает информацию из этих систем и таким образом управляет балансом тела.

Вестибулярные структуры внутреннего уха состоят из преддверия (овальный и круглый мешочки) и трех полукружных каналов. Эти структуры работают по принципу уровня, применяемого плотниками. Существует ряд заболеваний структур внутреннего уха, которые приводят к нарушению работы этих структур или же мозг получает недостоверную информацию от рецепторов этих структур. Эти заболевания включают синдром Меньера, лабиринтит, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, инфекции среднего уха, опухоли или травмы.

Наиболее частые причины вестибулярного синдрома.

Доброкачественное позиционное головокружение считается наиболее распространенным видом вестибулярного синдрома и головокружения синдрома.

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение или позиционное головокружение представляет собой краткий, интенсивный эпизод головокружения, которое возникает из-за специфического изменения положения головы. При наличии такого ПГ головокружение может возникнуть при подъеме головы вверх или повороте головы. Эпизод такого головокружения может возникнуть даже при повороте в постели. Считается что причиной этого вида головокружения является нарушение в структуре рецепторов полукружных рецепторов которые посылают в мозг недостоверную информацию о положении головы что и является причиной симптоматики. Причиной доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ) могут быть перенесенные травмы головы, невриты, возрастные изменения. Расстройства, как полагают, связаны с аномалией во взаимодействия фотокопия с купулой внутри перепончатого лабиринта, в результате ненормальных ответов на движение эндолимфы при движении головы.

Инфаркт лабиринта приводит к внезапной значительной потере слуховой и вестибулярной функций, и обычно возникает у пожилых пациентов. Такое состояние иногда встречается у более молодых пациентов с атеросклеротическими сосудистыми заболеваниями или с наличием явлений гиперкоагуляции. Эпизодические головокружения могут быть предвестниками полной окклюзии и протекать по типу транзиторной ишемической атаки. После полной окклюзии, интенсивность головокружения постепенно идет на спад, но может сохраняться определенная неустойчивость при движении, в течение нескольких месяцев пока не произойдет вестибулярная компенсация.

Вестибулярный нейронит. Повреждение нерва связывают с вирусной инфекций (вирусом герпеса). Заболевание, как правило, встречается в осенне-весенний период во время пика ОРЗ. При вестибулярном нейроните эпизоды головокружения возникают без потери слуха, могут сопровождаться тошнотой и рвотой. Длительность эпизода может варьировать от нескольких дней до нескольких недель, с постепенным регрессом симптомов. Вестибулярный нейронит может сопровождаться приступами доброкачественного позиционного головокружения.

Лабиринтит

Лабиринтит обусловлен воспалительным процессом внутри перепончатого лабиринта, который может быть обусловлен бактериальной или вирусной инфекцией. Вирусные инфекции лабиринта вызывают симптомы головокружения, похожие на вестибулярный неврит, но в сочетании с кохлеарными нарушениями. Такие инфекции, как корь, краснуха, цитомегаловирус, как правило, не вызывают вестибулярные нарушения. Бактериальный лабиринтит может быть как с поражением самого перепончатого лабиринта, так и в серозной форме. Серозная форма лабиринтита часто наблюдается при остром среднем отите, когда бактериальные токсины диффузно попадают в лабиринт.

Болезнь Меньера

Болезнь Меньера является заболеванием внутренним уха и характеризуется эпизодическими приступами головокружения, нейросенсорной тугоухостью, шумом в ушах, и ощущением давления на ушные мембраны. Сначала происходит нарушение слуха на низких частотах, с постепенным прогрессированием нарушения восприятия и на других частотах, по мере повторения эпизодов заболевания. Эпизоды болезни Меньера ?? характеризуются истинным головокружением, как правило, с тошнотой и рвотой и держатся в течение нескольких часов. Как полагают, это заболевание связано с расширением эндолимфатического пространства, с разрывами и последующей регенерацией перепончатого лабиринта.

Мигрень

Нередко приступы мигрени могут быть похожи на приступы болезни Меньера. Но при мигрени потеря слуха встречается реже, чем в головокружение, шум в ушах, светобоязнь, и фонофобия. Но, тем не менее, при мигрени может быть определенная нейросенсорная тугоухость на низкочастотные звуковые колебания. Поэтому, иногда дифференциальный диагноз между этими заболеваниями иногда представляет трудности. Рассеянный склероз также представляет собой диагностическую сложность для дифференциальной диагностики с мигренью. В 5% случаев рассеянный склероз может дебютировать с изнурительных головокружений, а у 50% пациентов с рассеянным склерозом эпизоды головокружений встречаются в определенные периоды заболевания. Тем более что у одного из десяти пациентов с рассеянным склерозом может быть потеря слуха, которая может быть частичной или полной, что делает схожей симптоматику с болезнью Меньера или мигренью.

Болезнь «выгрузки»

Приступы головокружения возникают после высадки и человек продолжает ощущать движения покачивания, которое сохраняется после возвращения к стабильной окружающей среде после длительного воздействия движения (например, после поездки в поезде автомобиле на лодке).

Другие причины вестибулярного синдрома. Повреждение вестибулярного анализатора может быть обусловлено травмой головы, «хлыстовой травмой «, невриномой слухового нерва, интоксикацией лекарствами состоянием после оперативного вмешательства на ухе, заболевания опорно-двигательного аппарата (с нарушением проприорецепции) заболевания центральной нервной системы.

Симптомы

При нарушении работы вестибулярного анализатора возникает ощущение вращения. Человек может шататься, при попытке ходить или падать, при попытке встать. Основными симптомами вестибулярного синдрома являются:

- Головокружение или ощущение головокружения

- Падение или чувство возможного падения

- Слабость

- Нечеткость зрения

- Дезориентация

Другими симптомами являются тошнота, рвота, диарея, изменения частоты сердечных сокращений кровяного давления, страх, тревога или паника. Некоторые пациенты могут испытывать усталость, депрессию, невозможность концентрации внимания. Симптомы могут появляться и исчезать в течение короткого периода времени или иметь длительные промежутки между приступами.

Диагностика

Диагностика вестибулярных нарушений достаточно сложная, так как причин нарушений вестибулярной функций много, как заболеваний, так и лекарств вызывающих головокружения. Тем не менее, в первую очередь необходимо пройти консультацию ЛОР – врача. После изучения истории болезни, подробного изучения симптомов врач проведет осмотр уха и назначит необходимый план обследования. План обследования может включать как лабораторные исследования или специальные тесты (аудиометрию, электронистагмографию), так и методы нейровизуализации, такие как МРТ и КТ. Кроме того, в последние годы получили распространение такие методы исследований как: компьютерно-динамический визуальный тест, тестирование вестибулярной авторотации, ВВП (вестибуло-вызванные потенциалы).

Наиболее простыми и доступными тестами являются такие тесты как энергические суть, которых заключается в холодовом или тепловом воздействием на среднее ухо, что проще всего проводить с использованием воды разной температуры. Разница в нистагме более 25 %,возникающем при воздействие температурного фактора, как правило, свидетельствуют о наличии периферической или центральной дисфункции вестибулярного аппарата.

Лечение

Лечение вестибулярного синдрома зависит, прежде всего, от генеза этого синдрома. Прежде всего, необходимо исключить повреждения вестибулярного анализатора центрального генеза (заболевания головного мозга, травмы). Лечение будет зависеть от патогенеза вестибулярных нарушений.

В некоторых случаях при вестибулярных нарушениях необходимо воздействовать на факторы повседневной деятельности, такие как поездки, в автомобиле или лифте что позволит уменьшить риск травм. При наличии ДППГ врач может назначить выполнение ряда простых движений, как например маневр Эпли, что позволяет высвободить отоконии в полукружных каналах. При болезни Меньера, врач может рекомендовать изменения в рационе, такие как сокращение использования соли в пищу и ограничение алкоголя и кофеина. Избавление от такой привычки, как курение, также может оказать положительный эффект. Возможно введение такого антибиотика в небольших дозах (гентамицина) или стероида за барабанную перепонку. В тяжелых случаях болезни Меньера возможно хирургическое лечение. Медикаментозное лечение вестибулярных нарушений включает применение препаратов из группы антихолинергических, антигистаминных препаратов, группы бензодиазепинов. Используются также симптоматические препараты, например церукал. Для лечения головокружения в последнее время применятся такой препарат, как бетасерк.

При наличии воспалительных процессов в среднем ухе необходимо применение противоспалительного лечения или антибиотиков.

При наличии стойких вестибулярных нарушений необходимо принять ряд мер для уменьшения риска падения, например использование перил при подъеме по лестнице, ношение обуви на низком каблуке, оборудование поручней в ванной, исключение вождения автомобиля и т.д.

Источник

Физиологические основы поддержания равновесия

Причиной головокружения в большинстве случаев служит нарушение согласованной деятельности различных сенсорных систем – вестибулярной, зрительной, проприоцептивной (информация о положении тела в пространстве, получаемая от рецепторов, расположенных главным образом в мышцах и сухожилиях). Кроме того, важной, а иногда и доминирующей причиной возникновения головокружения является дисфункция центральных структур, участвующих в поддержании равновесия тела, главным образом, ядер мозжечка.

Вестибулярная система

Вестибулярная система состоит из:

- лабиринта,

- вестибулярной части преддверно-улиткового нерва,

- вестибулярных ядер в стволе головного мозга, а также их связей с другими отделами ЦНС (центральной нервной системы).

Правильная работа вестибулярной системы позволяет человеку четко ориентироваться в трехмерном пространстве, а именно:

- воспринимать положение тела относительно вектора силы тяжести (статический компонент);

- ощущать направление и скорость движения тела при его угловых и линейных перемещениях (динамический компонент).

Лабиринт располагается в каменистой части височной кости и включает:

- отолитовый аппарат, который представлен двумя сообщающимися камерами (саккулус и утрикулус);

- системой трех полукружных каналов, располагающихся во взаимоперпендикулярных плоскостях.

Строение лабиринта

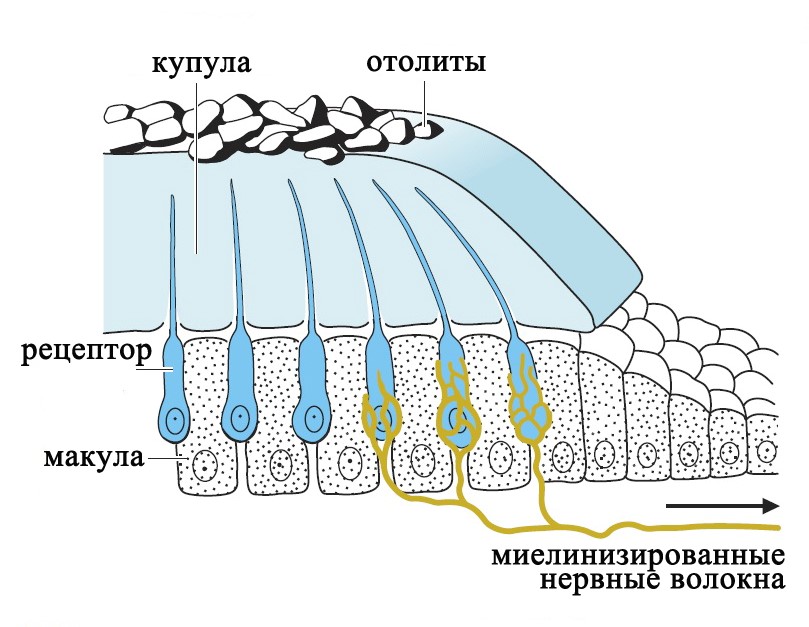

В каждой камере отолитового аппарата и в каждом полукружном канале имеется скопление рецепторных клеток – макула, которая покрыта желатинообразной массой – купулой. В отолитовом аппарате купула покрывает волосковые клетки наподобие подушки и содержит отложения кристаллов кальцита (отолиты), которые придают купуле дополнительный вес.

Отолитовый аппарат

В полукружных каналах желатинообразная масса не содержит отолитов и полностью перекрывает просвет канала.

Рецепторы вестибулярной системы представлены волосковыми клетками, которые несут на апикальной поверхности от 60 до 80 тонких выростов цитоплазмы (стереоцилий) и одну ресничку (киноцилию).

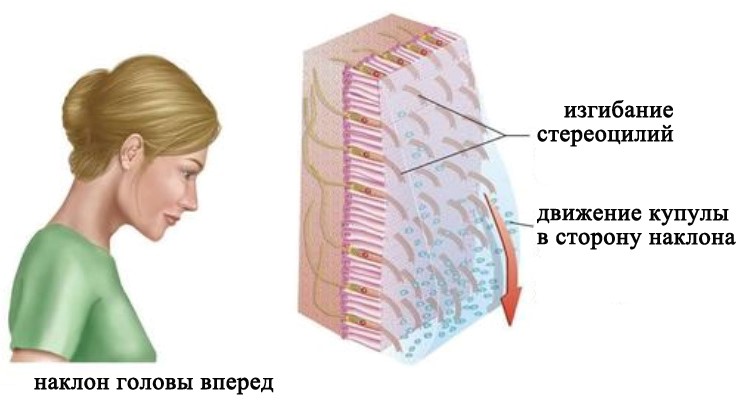

Восприятие положения тела относительно силы гравитации

При вертикальном положении головы макула утрикулуса располагается горизонтально. Когда голова наклоняется в сторону, утяжеленная отолитами желатинообразная мембрана под действием силы тяжести соскальзывает в сторону наклона. Это скольжение приводит к изгибанию стереоцилей волосковых клеток. Наклон стереоцилей сопровождается (в зависимости от направления) повышением или снижением частоты нервных импульсов в чувствительных нейронах вестибулярного ганглия. Макула саккулуса располагается вертикально и действует таким же образом.

Восприятие положения тела относительно силы гравитации

Восприятие линейных ускорений

При резком линейном ускорении тела купула саккулуса или утрикулуса за счет сил инерции смещается в направлении, противоположном направлению движения, что также приводит к изменению электрической активности рецепторов.

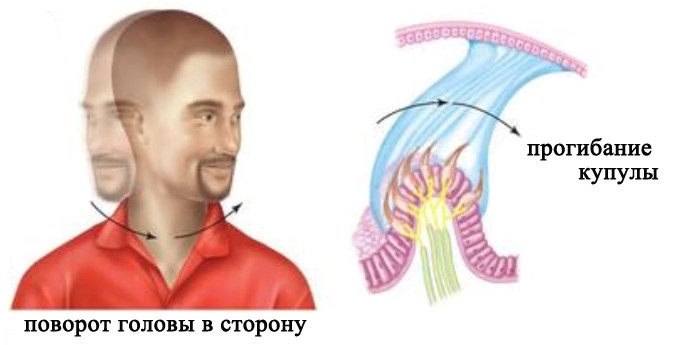

Восприятие углового ускорения

Три полукружных канала расположены в трех разных плоскостях. Каждый из трех каналов действует как замкнутая трубка, заполненная лимфой. В расширенной части канала его внутренняя стенка выстлана волосковыми клетками, а расположенная над ними купула полностью перекрывает просвет канала. При повороте головы полукружные каналы поворачиваются вместе с ней, а эндолимфа в силу своей инерции в первый момент остается на месте. В результате этого возникает разность давлений по обе сторону купулы, и она прогибается в направлении, противоположном движению. Это вызывает деформацию стереоцилий и последующее изменение активности нейронов.

Восприятие углового ускорения

При вращении головы только в горизонтальной, сагитальной или фронтальной плоскости активируются рецепторы одного из соответствующих каналов. При сложном вращении головы активируются рецепторы всех трех каналов. Информация от них поступает в головной мозг и на основе ее конвергенции и анализа модулируется истинная картина перемещения головы.

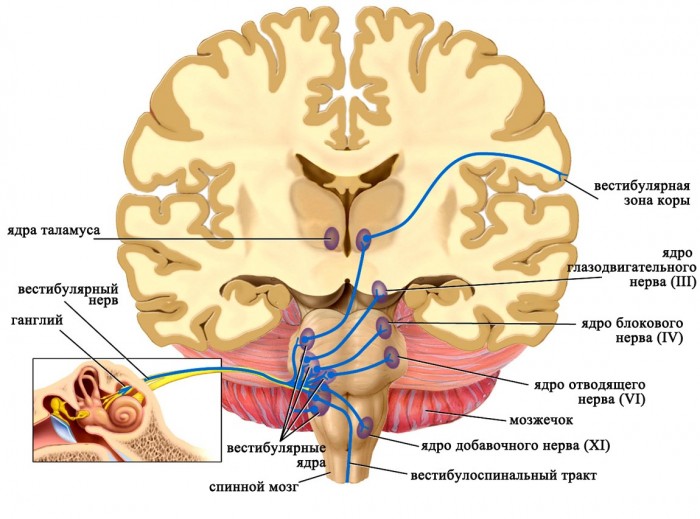

Центральный отдел вестибулярной системы

Аксоны чувствительных нейронов, тела которых располагаются в вестибулярном ганглии, следуют в продолговатый мозг и оканчиваются в четырех парных вестибулярных ядрах. Приходящие в эти ядра импульсы от рецепторов дают точную информацию о положении в пространстве исключительно головы (но не всего тела!), поскольку она может быть наклонена или повернута относительно туловища. Для восприятия положения тела в пространстве необходим также учет угла наклона и поворота головы относительно туловища, поэтому вестибулярные ядра получают дополнительные стимулы от проприорецепторов мышц шеи.

Далее от вестибулярных ядер афферентная импульсация направляется к нейронам специфических ядер таламуса, а отростки последних достигают постцентральной извилины коры больших полушарий головного мозга

Проприоцептивная система

Благодаря проприоцепции, мы ощущаем положение конечностей, движение и степень мышечного напряжения в них. Это дает человеку чувство “опоры”, т.е. осознание, что стопы опираются на какую-либо поверхность, удерживая вес тела. Рецепторный аппарат проприоцептивной чувствительности, расположен в мышцах, сухожилиях, фасциях, капсулах суставов, а также в коже.

Необходимо отметить, что важную роль в поддержании равновесия тела играют рецепторы глубокой чувствительности, расположенные не только в конечностях, но и в структурах шеи, главным образом, в глубоких мышцах. Информация, получаемая головным мозгом от этих рецепторов, необходима для пространственной ориентации человека, поддержании его позы, а также координинации движения головы и туловища.

Зрительная система

Эффективное поддержание равновесия требует четкого контроля со стороны зрительной системы (в соответствие с принципом обратной связи). При этом контроль над движениями мышц глазного яблока является чрезвычайно сложным процессом. Существует 3 основных системы контроля взора:

- Система саккадических движений глазных яблок;

- Система плавных (следящих) движений глазных яблок;

- Вестибуло-окулярная система.

В пределах головного мозга эти системы контролируются определенными анатомическими зонами, которые являются в значительной степени изолированными, и обеспечивают две главные функции:

- зафиксировать предмет рассматривания в периферии визуальной области, поворачивая к нему глаза;

- удержать изображение предмета рассматривания устойчивым на ямке сетчатки.

Система саккадических движений глазных яблок

Когда объект интереса появляется в периферии визуальной области, происходит быстрый поворот глазных яблок в его сторону, так, что изображение объекта проецируется на сетчатку в области желтого пятна. Тот же самый двигательный ответ глазных яблок может быть вызван внезапным звуком или болезненным стимулом. Такое быстрое движение глаз называется саккадическим, от французского слова, означающего резкое движение парусника при ветре или дергание головы лошади от потягивания узды. В целом, система саккадических движений глазных яблок обеспечивает обнаружение зрительной цели и выведение ее на наиболее чувствительную часть сетчатой оболочки. Саккады возникают, например, в процессе чтения, при этом глаза человека обычно совершают несколько саккадических движений на каждой строке. Кроме того, они появляются, когда человек рассматривает какой-либо объект (картину, скульптуру и пр.), но в этом случае саккады совершаются в разных направлениях (вверх, вниз, в стороны и под углом) последовательно от одной точки объекта к другой.

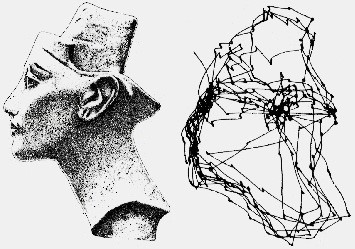

Классическое изображение, описывающее саккадические движение глазных яблок

при рассматривании объекта

Система плавных (следящих) движений глазных яблок

Когда объект рассматривания перемещается, саккадическая система может первоначально зафиксировать его, но скоро теряет, поскольку изображение ускользает из области желтого пятна (сетчатое скольжение). Плавные (следящие) движения глаз необходимы для длительной фиксации движущегося объекта и слежения за ним. После того как визуальная цель выбрана, система работает вне волевого контроля.

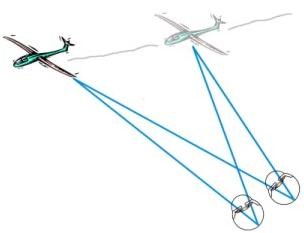

Схематическое изображение функционирования системы

плавных (следящих) движений глаз

Вестибуло-окулярная система

В то время как система следящих движений глазных яблок фиксирует изображение перемещающегося объекта рассматривания на желтом пятне, существует другая система, которая позволяет стабилизировать изображение неподвижного объекта рассматривания на сетчатке во время движения головы. Это основная функция вестибуло-окулярной системы. Благодаря ее наличию у человека во время движения на транспорте по неровной дороге или ходьбе не возникает проблем с четким рассматриванием отдаленного объекта. В том случае, когда по какой-либо причине вестибуло-окулярная система не работает возникает феномен, называющийся “осциллопсия” – “дергание” визуальной картинки при движении.

Мозжечок

Основная функция мозжечка заключается в получении информации о положении тела в пространстве от всех органов чувств и регуляции на ее основе мышечного тонуса и движений для поддержания равновесия и выполнения точных действий.

Для больных с повреждением мозжечка характерна астазия-абазия – нарушение способности к сохранению равновесия тела при стоянии и ходьбе. Больные ходят, широко расставив ноги – так называемая туловищная атаксия (“пьяная походка”).

Ходьба на пятках и носках невозможна. Атаксия в данном случае развивается вследствие неспособности головного мозга координировать деятельность мышц в процессе преодоления силы тяжести. Также выявляются глазодвигательные расстройства. Они проявляются нарушением фиксации взора на неподвижных или двигающихся объектах, в результате чего возникают рывковые движения глаз при слежении. Также характерен вертикальный нистагм, бьющий вверх или вниз.

Вертикальный нистагм при повреждении мозжечка.

Источник