- Летучая мышь

- Общие понятия и внешность

- Особенности строения летучих мышей

- Органы чувств летучей мыши

- Габариты и способы передвижения

- Рацион питания и особенности сна крылатых зверьков

- Как живут летучие мыши

- Происхождение и внешний вид

- Места обитания и питание

- Органы чувств летучих мышей

- Летучие мыши и человек

- Акустическое восприятие: почему летучие мыши врезаются в стены

- Основа исследования

- Результаты наблюдений

- Немного рекламы

Летучая мышь

Загадочная и непонятная

- Факт: рылатые красавицы родом из отряда рукокрылых, а мышами они были названы за некоторые внешние сходства с грызуном и умение выдавать похожие на мышиный писк звуки.

- Факт 2: В строении его глаз нет рецепторов-колбочек, отвечающих за дневное зрение. Зато есть рецепторы-палочки, что делает животное зорким в сумерки и ночью.

- Факт 3: Российские жительницы летучего семейства небольшие, до 5 см в туловище и до 20 см в размахе крыльев. Их вес всего 2-5 г.

- Факт 4: Полет летучей мыши не слишком стремительный, до 20 км/ч. Хотя есть рекордсмен – бразильский складчатогуб. Он развивает 100 км/ч.

Не канули в лету еще те времена, когда летучих мышей считали вампирами и посланниками дьявола. Многие и сейчас боятся крылатых созданий, свято полагая, что существо размером с котенка способно напасть и выпить всю кровь . Люди же разумные, не испытывающие страха перед зверьком, активно спорят, полезно или вредно это чудо природы.

То, что это чудо, сомнений не вызывает. Единственное летающее млекопитающее на земле, этот факт уже делает животное особенным. Да и эволюционная ступень у летучей мыши гораздо выше других крылатых созданий (пернатых, насекомых).

Общие понятия и внешность

Кроме названия «мышь» у воздушных и наземных представительниц семейства больше нет ничего общего . У них абсолютно разное происхождение, строение, образ жизни. Крылатые красавицы родом из отряда рукокрылых, а мышами они были названы за некоторые внешние сходства с грызуном и умение выдавать похожие на мышиный писк звуки.

Основную часть тела занимают крылья. Без них зверек будет миниатюрным, короткошеим созданием с чуть вытянутой мордочкой, весьма похожим на мышку сухопутную. Кому-то внешность летучей мыши кажется милой, кого-то доводят до дрожи нос странной формы, большие уши, крупный рот с явно выраженными острыми зубами и непонятные головные наросты.

Из всех разновидностей летучего семейства фруктовая собака рода крыланов, пожалуй, самая симпатичная . Она имеет большие, выразительные глаза и «лисью» мордочку. Белый вид летунов снабжен наростом на носу в виде рожка, отчего орган обоняния выглядит как лепесток. Такое строение не случайно: ноздри, выставленные вперед, тонко и быстро улавливают малейшие запахи.

У бульдоговой мыши вид тоже не самый обычный. Мордочка снабжена поперечной складкой из хрящевой ткани, через нос от уха до уха. Этот «валик» соединяет концы ушных раковин, тем самым делая их больше, а слух совершеннее. Мышь ушан обладает просто огромными по сравнению с туловищем ушами, что делает ее возможности в эхолокации совершенными. Кстати, именно эта мышь принадлежит отряду вампировых и действительно питается кровью. Но не человеческой и не в устрашающих объемах, поэтому делать из нее смертельного монстра все же не стоит.

Внешние особенности не просто создают облик зверька, они говорят о его пищевых пристрастиях. Фруктовые летуны не нуждаются в мощных локационных приспособлениях, зато у них выдающиеся ноздри. Ведь пропитание они добывают исключительно по запаху.

Особенности строения летучих мышей

Способность перемещаться по воздуху у крылатых зверьков кардинально отличается от птичьего летательного аппарата. У пернатых легкая ячеистая структура костей, легочные воздушные мешочки и особенное строение пера с разными функциями. Семейство рукокрылых не имеет столь сложных конструкций. Их крылья – это кожистые перепончатые образования, которые распахиваются как плащ, ловят поток воздуха и это помогает зверьку «отталкиваться» от него и парить.

Такое приспособление для лета и строение имеет особенное. Так, конечности у мыши не просто лапы, а костяк для крыла: плечо короткое, предплечье и четыре пальца длинные, чтобы площадь размаха была больше . От самого основания шеи до кончиков пальцев, кроме большого, натянута кожно-фиброзная «мантия». У большого своя функция. Он снабжен цепким когтем и служит для захвата.

Органы чувств летучей мыши

Днем зверек почти не видит, поэтому в это время он спит. В строении его глаз нет рецепторов-колбочек, отвечающих за дневное зрение. Зато есть рецепторы-палочки, что делает животное зорким в сумерки и ночью. Но многие виды имеют на глазах кожные складки. Это еще один факт в пользу утверждения, что передвигается мышь в пространстве все-таки не благодаря зрению, а с помощью эхолокации. Крыланы имеют дневное зрение, поэтому встретить их в светлое время суток вполне возможно.

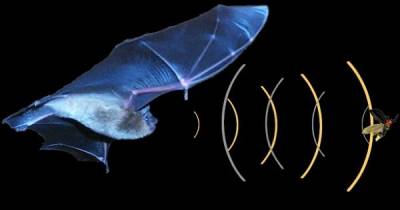

Человеку трудно представить, как можно летать, ловить добычу и находить дорогу в гнездо без глаз, но для мышей это обычное дело. Животное издает ультразвук, который воспринять людям не под силу. Он отражается от объектов вокруг и возвращается к хозяину. Радиус волны – 15 м. Вернувшись, информация проходит в ухо и обрабатывается внутри органа слуха. Это основное понятие эхолокации . что, кстати, использовали люди для создания приборов-сканеров морских глубин. Такой же способ взаимодействия с окружающей средой из всего мира млекопитающих есть еще только у дельфинов.

Габариты и способы передвижения

Российские жительницы летучего семейства небольшие, до 5 см в туловище и до 20 см в размахе крыльев. Их вес всего 2-5 г. Ушаны, свиноносы и белые виды тоже не отличаются крупностью . Свиноносная мышка вообще считается самой маленькой млекопитающей на

планете. Есть и гиганты. Они могут весить до 1 кг, а размах крыла до 150 см при туловище в 40 см. Такие исполины водятся в рукокрылом семействе крыланов, подвид Южноамериканский ложный вампир.

Полет летучей мыши не слишком стремительный, до 20 км/ч. Хотя есть рекордсмен – бразильский складчатогуб. Он развивает 100 км/ч. Улетающие зимовать мыши (есть и такие виды) способны пролетать больше 300 км .

По земле ходить крылатым созданиям неудобно. Их родная стихия воздух. Правда, вампировый подвид обладает бедренной костью покрепче и при необходимости способен передвигаться по поверхности, опираясь на подушечки лапок. А вот крыланам такое не под силу. Их наземные движения неуклюжи и неловки.

Рацион питания и особенности сна крылатых зверьков

Пищевые пристрастия зависят от вида, отчего мыши делятся на категории:

Источник

Как живут летучие мыши

Происхождение и внешний вид

Летучие мыши — одни из немногих млекопитающих, способные летать. Эти удивительные существа, относящиеся к отряду рукокрылых, встречаются практически во всех регионах земного шара, исключая полярные широты и высокогорья.

Происхождение рукокрылых до сих пор остаётся неразрешённым до конца вопросом для биологов. Связано это с тем, что палеонтологами не найдено большого числа ископаемых останков этих животных. Предком этих млекопитающих считают вид Onychonycteris (оникониктерис), два ископаемых экземпляра которого были найдены в 2007 году в штате Вайоминг, США. Оникониктерису примерно 50 млн лет, размеры этих существ практически не отличаются от современных летучих мышей (длина тела составляет 8 см).

Друг от друга разные виды летучих мышей отличаются размерами и внешним видом. Тело летучей мыши покрыто шерсткой, которая всегда имеет более светлый оттенок на брюшке. Возможностью летать эти существа обладают благодаря своим перепончатым крыльям, которые двигаются синхронно с задними конечностями.

Среди летучих мышей есть и малютки, размах крыльев которых не превышает 15 см, и, своего рода, гиганты с размахом крыльев чуть ли не до 2 метров. Впрочем, хоть длинные и узкие, хоть короткие и широкие — крылья летучих мышей всегда имеют одно и то же строение.

Места обитания и питание

Как мы уже выяснили, летучие мыши встречаются практически во всех уголках нашей планеты. Даже на островах, отделённых от континента морскими просторами обитают летучие мыши. И это при том, что других млекопитающих здесь может не быть вовсе.

Наибольшее разнообразие видов рукокрылых наблюдается в тропических широтах и сокращается к полюсам. Максимальная плотность летучих мышей на квадратный километр — в Средней Азии: до 1 000 особей на единицу площади. На территории России обитает примерно 40 видов летучих мышей.

Живут летучие мыши, как правило, довольно большими группами, только некоторые виды предпочитают жить по одному. Животные эти ведут сумеречный образ жизни, днём прячутся на чердаках, в дуплах, в расселинах и пещерах, даже в щелях стен. В общем, главное, чтобы было достаточно темно и сухо.

Осенью летучие мыши постоянно едят, запасая жирок на зиму, а спать, устраиваются в октябре или ноябре в зависимости от температуры, наличия корма и видовых особенностей. Так как эти животные не могут круглый год обеспечивать себя нужным количеством пищи, они нашли метод своеобразного консервирования пищи. Когда они не охотятся, летучие мыши часто впадают в анабиоз, при котором обмен веществ существенно замедляется и температура тела опускается до температуры окружающей среды. Зимой они могут замерзнуть до состояния сосулек.

Что касается рациона, то у летучих мышей он весьма и весьма разнообразен. Большая часть видов — насекомоядные. Впрочем, эти животные могут перекусить и лягушками, и даже какой-нибудь мелкой птичкой. Некоторые виды, обитающие в тропиках, охотно едят нектар растений и фруктов. За один приём пищи летучая мышка может съесть примерно столько же, сколько весит сама.

Органы чувств летучих мышей

Летучие мыши — прекрасные охотники. Несмотря на то, что ведут они ночной образ жизни, зрение у них развито не очень хорошо и не является основным способом восприятия. Из всех рукокрылых что-то увидеть в ночной темноте может только летучая лисица.

Зато прекрасно развитые обоняние и слух отлично компенсируют недостаток зрения. Развитая способность к эхолокации делает летучих мышей своеобразными живыми радарами, способными улавливать тончайшие колебания, которые человеческое ухо просто не способно воспринять.

Звук, издаваемый летучими мышами находится в ультразвуковом диапазоне, характеризуется частотой 12 — 190 кГц и продолжительностью от 0,2 до 100 миллисекунд. Эти волны распространяются в пространстве, отражаются от предметов и летучая мышь способна уловить отражённый предметом звук. Именно по нему она и ориентируется. У летучих мышей нет похожих «голосов», так же как нет одинаковых «голосов» у дельфинов.

Помимо слуха и обоняния у летучих мышей необычайно развито осязание: кроме обычных осязательных телец и вибрисс, представлены многочисленными тонкими волосками, разбросанными по поверхности летательных перепонок и ушных раковин.

Летучие мыши и человек

Летучие мыши — важная часть экосистемы, хотя на первый взгляд их польза не очевидна. Однако польза от этих летунов — огромная. За одну ночь летучая мышка способна съесть до 600 комаров. Кроме этого, летучие мыши в большом количестве потребляют насекомых-вредителей сельского и лесного хозяйства, и возбудителей опасных болезней. Впрочем, мыши могут оказаться переносчиками таких серьёзных болезней, как бешенство.

В культуре многих народов летучие мыши — существа пугающие, с ними связано немалое количество различных суеверий. Есть, однако, и совершенно противоположные точки зрения. Например, в Китае слова «летучая мышь» и «счастье» имеют одинаковое звучание. В Южной Америке древние инки использовали мех летучих мышей для украшения одежды, носить которую имели право только члены царствующей фамилии.

Источник

Акустическое восприятие: почему летучие мыши врезаются в стены

Зрение, вкус, обоняние, осязание и слух. Это основные источники информации об окружающем мире для человека и многих других живых организмов на Земле. Сила органов чувств напрямую зависит от их надобности, т.е. от среды обитания, где они применяются. Пещерный подвид рыбок А. mexicanus, например, обитает в кромешной тьме подводных пещер, а потому в зрении не нуждается. Как следствие, эти рыбы не просто слепы, у них нет глаз вообще.

Летучие мыши, в отличие от пещерных А. mexicanus, претерпели в ходе эволюции несколько иное, но не менее удивительное изменение — способность к эхолокации. Будучи активными в ночное время, они способны невероятно точно определять положение своей добычи и маневрировать во время полета за счет отраженных от объектов звуковых волн. Тем не менее, несмотря на свой талант, без казусов не обходится. Порой летучие мыши врезаются в стены. Но возникает вопрос — почему? Ученые из Тель-Авивского университета решили разгадать эту загадку. Что мешает летучим мышам распознавать стены и каков предел их эхолокационных способностей? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых. Поехали.

Основа исследования

Большинство организмов на нашей планете обладает несколькими органами чувств. Да, они могут быть развиты неодинаково, но так или иначе влияют на формирование представления об окружающей среде. В аспекте когерентного восприятия важную роль играет сенсорная модальность, т.е. объединение сенсорной информации из разных источников (например, звуки и запахи или звуки и цвета).

В качестве примера авторы исследования задают следующий вопрос — яблоко красное и сферическое или сферическое и красное? Какая из сенсорных информаций важнее, какая воспринимается раньше другой? Это напрямую зависит от расположения сего яблока. Если оно будет очень далеко, то мы не сможем нормально рассмотреть его и, следовательно, определить габариты. Потому оно будет для нас просто красным пятном. Кто-то догадается, что это яблоко, а кто-то скажет, что это вишня. А если яблоко перекрасить в черный цвет, то ситуация еще больше осложняется (1а).

Изображение №1

Размер, цвет и форма в совокупности являются частями визуальной модальности. Как правило, объекты несут сенсорную информацию в разных измерениях в рамках одной и той же сенсорной модальности. Мозг же комбинирует эти разные измерения, чтобы создать полную картину восприятия объекта.

Такая же ситуация и с акустической модальностью. Ранее проводились опыты, в которых участники должны были угадать песню (которую они точно знают), когда им предоставлена либо только мелодия, либо только ритм. В результате люди намного успешнее справлялись с задачей, когда им предоставляли обе составляющие, а не каждую по отдельности. Правда, почему все происходит именно так, никто толком пока не знает.

В рассматриваемом нами сегодня исследовании ученые решили обратить внимание на летучих мышей. Эти существа обладают навыком эхолокации, что не мешает им врезаться в стены. Звучит весьма нелогично, ведь они могут ловить мелких насекомых в кромешной темноте и на лету.

Эхолокация позволяет летучим мышам создавать трехмерную акустическую карту окружающей среды и акустический «силуэт» объектов. В состав акустических сигналов, получаемых за счет эхолокации, входят важные составляющие: спектр и интенсивность. В зависимости от значения этих параметров формируется акустическая картина.

Авторы сего исследования решили провести его ввиду своих прежних наблюдений. Они заметили, что летучие мыши врезаются в пенопластовые стены, хотя никаких акустических преград для маневрирования не было. Но вот летучие мыши, которых тренировали в специальных комнатах (стены также были покрыты пенопластом), ни разу не врезались в стены.

Чисто теоретически, это может быть связано с ошибкой восприятия, вызванной некогерентностью акустических характеристик стены. А именно, стена отражала эхо от широкой апертуры, но общее эхо было очень слабым.

Когда мышь подлетает к объекту, в формировании ее восприятия участвуют четыре основных акустических параметра на основе эха: спектр эха, интенсивность, временная структура и апертура. В данном случае апертура — это распространение углов падения, от которых отражаются эхо-сигналы. Ее можно оценить с помощью бинаурального (двумя ушами) или монофонического слуха в зависимости от временного распространения эхо-сигналов. Восприятие объекта может быть неоднозначным, потому что эти измерения не могут быть преобразованы в физические измерения один в один.

Если суммировать, то спектр определяет текстуру объекта, но также может отражать и его размер и форму; временная переменная определяет текстуру и глубину; интенсивность («яркость») отражает размер и материал объекта (в меньшей степени текстуру); апертура — размер.

Дабы изучить, как летучие мыши воспринимают различные акустические измерения объектов, были проведены опыты, которые позволили раздельно изменять апертуру, интенсивность, спектр и временные сигналы.

Летучих мышей запускали в полет по коридору, на полпути которого были разные объекты, преграждающие путь. У мышей была возможность вернуться обратно, облететь преграду или приземлиться на нее.

Схема тестового коридора.

В ходе опытов исследовались объекты с разными комбинациями параметров апертуры и интенсивности (1b). В дикой природе объекты обычно демонстрируют положительную корреляцию между этими показателями. Посему было предположение, что летучие мыши должны успешно справляться с объектами в ходе опытов, которые также показывают подобную корреляцию (объекты № 1, 6, 8 и 10; 1b).

Из вышеописанного предположения следует еще одно: летучие мыши будут испытывать трудности с объектами, чьи показатели связаны нетипичным образом (например, большая апертура с низкой интенсивностью). Такие объекты были под номером 3 и 4 (1b).

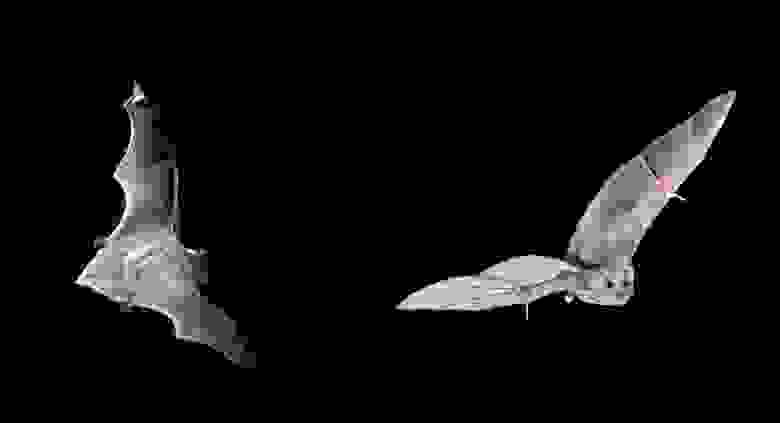

В качестве испытуемых были использованы летучие мыши вида Pipistrellus kuhlii (средиземноморский нетопырь или нетопырь Куля). Данный вид практически полностью полагается на эхолокацию, так как их зрение достаточно слабое.

Средиземноморский нетопырь (слева) и египетская летучая собака (справа).

Также в наблюдениях участвовали и Rousettus aegyptiacus (египетская летучая собака). Этот вид использует ультракороткие и широкополосные языковые эхолокационные щелчки и, в отличие от нетопырей, обладает достаточно хорошим зрением.

Наблюдения проводились в полной темноте, однако фактор зрения все же считается важным. Вполне вероятно, что от степени развитости зрения зависит и способность к эхолокации, что напрямую влияет на восприятие акустических сигналов от объектов.

Результаты наблюдений

На первом этапе исследования был проведен анализ роли интенсивности эха в восприятии. Для этого использовались объекты с одинаковой апертурой, но с разной отражательной способностью.

Отражательная способность объекта определяет, какая часть энергии, падающей на объект, отражается обратно, поэтому изменение отражательной способностью позволяет управлять интенсивностью эха.

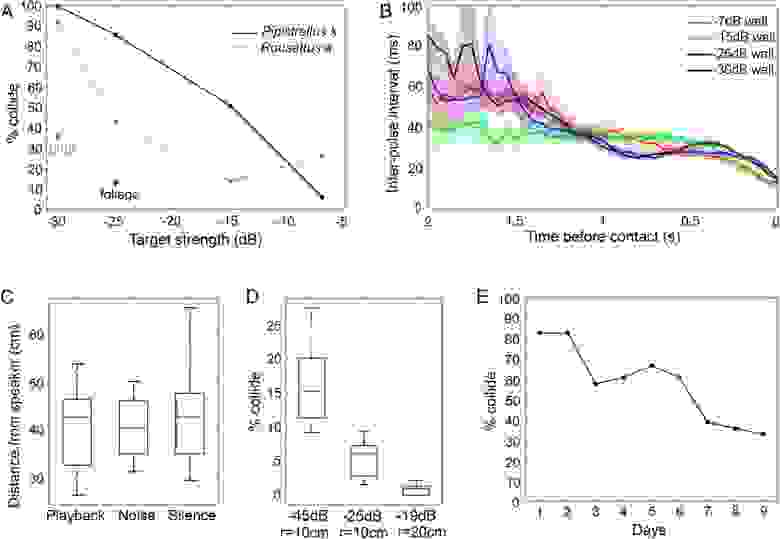

В ходе первых наблюдений 130 особей вида Pipistrellus kuhlii пролетели по коридору (длина 3 м, ширина 0.9 м, высота 1.9 м), обшитому брезентом. На полпути была стена, сделанная из материалов с разной акустической отражательной способностью. Стена перекрывала все поперечное сечение коридора, а ее акустическая сила эхо варьировалась от -7 дБ (пластиковая стена — объект №1 на 1b) до -30 дБ (стена из пенопласта — объект №4 на 1b).

Следовательно, стена с -7 дБ имела положительно коррелированную интенсивность и апертуру, что соответствует большинству естественных объектов. А стена с -30 дБ имела отрицательно коррелированные параметры (большая апертура и слабая интенсивность), представляя собой редко встречающийся в природе объект.

Летучие мыши легко обнаруживали стены с высокой отражательной способностью. Они либо пытались приземлиться на них, либо развернулись, не долетая до них и возвращаясь обратно к точке взлета. Но в случае низкой отражательной способности большинство мышей врезались в стены.

Различие между двумя вариантами отражательной способности было разительное: все летучие мыши (100%) сталкивались со стенкой из пенопласта с уровнем эха –30 дБ и только 6% из них сталкивались с пластиковой стенкой с уровнем эха –7 дБ (2а).

Изображение №2

Любопытно, что летучие мыши, врезавшиеся в препятствие, никак не пытались его облететь, т.е. летели по прямой траектории, будто и нет никакого препятствия. При этом столкновения не были однократными, т.е. мыши раз за разом пытались пролететь сквозь стену, которую они не «видели».

Из летучих мышей, которые избежали столкновения со стеной с уровнем −7 дБ, 48% попытались приземлиться на стену, а остальные развернулись и полетели в противоположном направлении. Летучие мыши показали постепенное увеличение частоты столкновений с уменьшением отражательной способности.

Возникла вероятность того, что стена со слабой отражательной способностью может восприниматься летучими мышами как листва, через которую они могут пролететь. Чтобы проверить это в тестовом коридоре была размещена стена из листвы, которая имела сила эха -25 дБ (объект №5 на 1b).

Преграда, покрытая листвой.

Только 13% летучих мышей столкнулись со стеной из листвы по сравнению с 86% летучих мышей, которые столкнулись со стеной из пенопласта с тем же уровнем эха (−25 дБ). Остальные 87% летучих мышей приземлились на листья или повернулись назад, приближаясь к листве. Это однозначно говорит о том, что для летучих мышей листва и пенопластовая стена с одинаковым уровнем эха не является одним и тем же.

Различия в спектрах эхо-сигналов не могут объяснить различную частоту столкновений между разными стенами или между стенами и листвой. Ученые предположили, что с этой задачей должен справиться временной параметр.

Однозначно понятно, что восприятие летучих мышей не снижается при уменьшении отражательно способности объекта. Ведь в дикой природе мыши вида Pipistrellus kuhlii охотятся на мотыльков, чья отражательная способность ниже (-60 дБ на расстоянии 1 м), чем у стен во время тестов. Более того, эхолокация летучих мышей показала, что они четко обнаруживают даже самую слабую отражающую стену.

Во время приближения к объекту летучие мыши увеличивают частоту излучаемых сигналов. Во время полета по коридору испытуемые действительно увеличивали частоту повторения сигналов (импульсов) во всех условиях (2b).

Межимпульсные интервалы (IPI от interpulse intervals) начали уменьшаться в одном и том же месте относительно стены и достигли тех же интервалов непосредственно перед контактом, независимо от отражательной способности стены. Следовательно, столкновения со стенками с низкой отражательной способностью были вызваны не сенсорными трудностями при обнаружении целей, а, вероятно, результатом дефицита восприятия. Данный вывод подтверждается тем, что 70% летучих мышей неоднократно и последовательно (с промежутком в 1-2 с) сталкивались со стенкой с уровнем эха −30 дБ.

На следующем этапе исследования ученые уделили внимание интенсивности эха и его влиянию на акустическое восприятие летучих мышей.

Предыдущие опыты показали, что низкая интенсивность объекта приводит к столкновению. Возникает очевидный вопрос — увеличение интенсивности улучшит восприятие объектов?

Чтобы это проверить, в ходе последующих опытов были использованы стены с небольшой апертурой и разным уровнем интенсивности. К сожалению, провести такой тест с физическими объектами будет невозможно, так как маленькая цель никогда не будет обладать отражательной способностью стены, используемой в предыдущих тестах. Другими словами, для этого теста нужен маленький объект, чья отражательная способность сравнима с таковой у большого объекта, что, очевидно, невозможно.

Решить эту проблему помогли технологии. Летучие мыши пролетали по коридору, где была установлена система, записывающая эхолокационные сигналы летучих мышей и воспроизводящая контролируемые эхо-сигналы в реальном времени (с задержкой в 1 мкс). В центре коридора был размещен динамик (6.5 см в диаметре), направленный в сторону взлета.

Запись сигнала, генерируемого динамиком.

Динамик записывал сигнал летучей мыши, а потом воспроизводил эхо объекта диаметром 6.5 см, т.е. с небольшой апертурой, но с очень большой отражательной способностью (- 7 дБ; объект №9 на 1b). Для контрольного теста система не воспроизводила никаких синтезированных сигналов, т.е. мышь воспринимали лишь естественные эхо-сигналы от самой установки (объект №10 на 1b).

Так как динамик был очень маленький, измерить частоту столкновений было невозможно, а точнее показатели были бы нерепрезентативными. Вместо этого была проведена оценка того, как летучие мыши воспринимают габариты динамика. Для этого было измерено расстояние между летучими мышами и динамиком в момент, когда испытуемые пролетали мимо него.

Радиальное расстояние между мышами и динамиком составляло в среднем от 40 до 43 см. Разница между различными вариантами генерируемых динамиком сигналов никак не влияла на этот показатель (2с).

Из этого следует, что мыши не воспринимали динамик больше, чем он был, даже когда он издавал звук, имитирующий эхо от большой стены.

Также становится понятно, что какой бы ни была интенсивность эха от объекта, мыши будут верно его воспринимать, если интенсивность не подкреплена эквивалентной апертурой.

Ранее проведенные исследования показали, что летучие мыши способны воспринимать искусственные эхо-сигналы от виртуальных объектов, как сигналы от реальных. Дабы проверить эту теорию с помощью имеющегося оборудования, был проведен отдельный тест. Перед этим испытуемых обучили приземляться на реальный куб, размещенный в летном коридоре. Далее куб убрали, а его эхо-сигнал имитировался с помощью динамика, встроенного в стену из пенопласта.

Результаты данного теста показали, что летучие мыши отлично определяли положение виртуального куба и приземлялись именно там, где размещался динамик в стене. Тем не менее эти результаты не отменяют того факта, что необходимо верное соотношение акустических параметров для правильного восприятия объектов мышами.

На следующем этапе экспериментов были использованы не стены или кубы, а сферы с различным соотношением апертура-интенсивность.

Мыши (8-9 особей), как и раньше, пролетали по коридору, в центре которого висели сферы (объекты №6-8 на 1b). Как и предполагалось, наблюдалась значимая разница в частоте столкновений между сферами с разными акустическими параметрами (2d).

Анализ результатов показал, что мыши отлично воспринимали даже малые сферы. Следовательно, сенсорные ограничения играли лишь частичную роль в столкновении.

После этого полученные данные были использованы для моделирования, что позволило количественно оценить важность той или иной акустической переменной на частоту столкновений и, как следствие, на степень акустического восприятия у мышей.

Переменной, отожествленной с восприятием, была поведенческая реакция, возникающая в момент приближения к препятствию (разворот или попытка приземления). Моделирование показало, что апертура или интенсивность объекта по отдельности не имеют никакого эффекта на восприятие, но их комбинация имеет значимый эффект.

Ученые отмечают, что сравнивать тесты со стенами и сферами нельзя, так как в случае со сферами мыши не всегда летели по траектории возможного контакта (т.е. они могли лететь немного левее/правее от места, где была размещена сфера). Посему необходимо было сначала определить число особей, который летели именно к сфере.

Если использовать частоту столкновений сферы с уровнем эха −45 дБ (т.е. ∼15%) в качестве оценки летучих мышей, которые летели прямо к сфере, то примерно в три раза меньше особей столкнулось со сферой такого же размера с уровнем эха −25 дБ (∼ 5%). Другими словами, если 100% мышей будет лететь прямо на сферу, но примерно 33% столкнутся с ней (т.е. намного меньше, чем со стеной с уровнем эха -25 дБ).

Дополнительно были проведены тесты, определяющие обучаемость мышей. В течение 9 дней 12 особей по одному разу в день пролетали по коридору, где была размещена пенопластовая стена (-25 дБ). В результате частота столкновений снизилась с 83% до 33%.

Это указывает на то, что летучие мыши научились связывать акустические сигналы с препятствием, к тому же процесс обучения происходил крайне быстро (2е).

Далее были проведены все вышеописанные тесты, но с участием египетских летучих собак (Rousettus aegyptiacus), а не средиземноморских нетопырей (Pipistrellus kuhlii).

По большей степени отличий в поведении между видами во время тестов не было. Летучие собаки так же сталкивались со стенами со слабой отражательной способностью.

Испытания показали, что египетские фруктовые собаки сталкивались со стеной с уровнем эха −30 дБ значительно чаще, чем с любой другой стеной, а со стеной -25 дБ чаще, чем со стеной -15 дБ, в то время как частота столкновений с другими вариантами стен особо не отличалась.

Когда же летучие собаки избегали столкновение со стеной с уровнем эха -7 дБ, то большинство из них пытались приземлиться на нее, а не развернуться в полете, как это делали нетопыри. Это связано с меньшей маневренностью данного вида.

Столкновение со стеной из пенопласта, вероятно, не было результатом проблемы обнаружения, поскольку предыдущие исследования показали, что египетские летучие собаки могут обнаруживать провода диаметром Пятничный офф-топ:

Благодарю за внимание, оставайтесь любопытствующими и отличных всем выходных, ребята! 🙂

Немного рекламы

Спасибо, что остаётесь с нами. Вам нравятся наши статьи? Хотите видеть больше интересных материалов? Поддержите нас, оформив заказ или порекомендовав знакомым, облачные VPS для разработчиков от $4.99, уникальный аналог entry-level серверов, который был придуман нами для Вас: Вся правда о VPS (KVM) E5-2697 v3 (6 Cores) 10GB DDR4 480GB SSD 1Gbps от $19 или как правильно делить сервер? (доступны варианты с RAID1 и RAID10, до 24 ядер и до 40GB DDR4).

Dell R730xd в 2 раза дешевле в дата-центре Equinix Tier IV в Амстердаме? Только у нас 2 х Intel TetraDeca-Core Xeon 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C 64GB DDR4 4x960GB SSD 1Gbps 100 ТВ от $199 в Нидерландах! Dell R420 — 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 128GB DDR3 2x960GB SSD 1Gbps 100TB — от $99! Читайте о том Как построить инфраструктуру корп. класса c применением серверов Dell R730xd Е5-2650 v4 стоимостью 9000 евро за копейки?

Источник