- Основные художественные приемы. Художественные приемы в стихотворении

- Эпитет

- Метафора

- Сравнение

- Антитеза

- Гипербола

- Инверсия

- Ирония

- Сарказм

- Олицетворение

- Оксюморон

- Другие художественные приемы

- Таблица “Художественные приемы в литературе”

- Значение

- Тропы

- Фигуры речи

- Что мы узнали?

- Художественные средства выразительности в «Зимнее утро» Пушкина

- Тропы

- 1. Метафоры

- 2. Метонимия

- 3. Эпитеты

- 4. Гипербола

- 5. Олицетворения

- 6. Сравнения

- Фигуры

- 1. Риторическое обращение

- 2. Анафора

- 3. Лексический повтор

- 4. Антитеза

- 5. Инверсия

- Звукопись

Основные художественные приемы. Художественные приемы в стихотворении

Для чего нужны художественные приемы? Прежде всего для того, чтобы произведение соответствовало некоторому стилю, подразумевающему определенную образность, выразительность и красоту. Кроме того, писатель — это мастер ассоциаций, художник слова и великий созерцатель. Художественные приемы в стихотворении и прозе делают текст глубже. Следовательно, как прозаику, так и поэту мало одного лишь языкового пласта, они не ограничиваются применением лишь поверхностного, основного значения слова. Для того чтобы суметь проникнуть в глубину мысли, в суть образа, требуется использовать различные художественные средства.

Кроме того, читателя нужно заманивать и привлекать. Для этого используются различные приемы, придающие особый интерес повествованию и некоторую тайну, которую требуется разгадать. Художественные средства называют по-другому тропами. Это не только неотъемлемые элементы общей картины мира, но и авторская оценка, фон и общий тон произведения, а также многое другое, о чем мы, читая очередное творение, порой даже не задумываемся.

Основные художественные приемы — это метафора, эпитет и сравнение. Хотя эпитет зачастую рассматривается как разновидность метафоры, но мы не будем вдаваться в дебри науки «литературоведение» и традиционно выделим его в качестве отдельного средства.

Эпитет

Эпитет — это король описания. Ни один пейзаж, портрет, интерьер не обходится без него. Порой единственный верно подобранный эпитет гораздо важнее целого абзаца, созданного специально для уточнения. Чаще всего, говоря о нем, имеются в виду причастия или прилагательные, наделяющие тот или иной художественный образ дополнительными свойствами и характеристиками. Не следует путать эпитет с простым определением.

Так, например, для описания глаз можно предложить следующие слова: живые, карие, бездонные, большие, накрашенные, лукавые. Попробуем разделить эти прилагательные на две группы, а именно: объективные (естественные) свойства и субъективная (дополнительная) характеристика. Мы увидим, что такие слова, как «большие», «карие» и «накрашенные» передают своим значением лишь то, что способен увидеть любой, поскольку оно лежит на поверхности. Для того чтобы мы могли себе представить внешность того или иного героя, подобные определения очень важны. Однако о его внутренней сущности, характере лучше всего нам расскажут именно «бездонные», «живые», «лукавые» глаза. Мы начинаем догадываться, что перед нами находится необычный человек, склонный к различным выдумкам, имеющий живую, подвижную душу. Именно в этом и заключается основное свойство эпитетов: указывать на те черты, которые скрыты от нас при первичном осмотре.

Метафора

Перейдем к другому не менее важному тропу — метафоре. Это скрытое сравнение, выражающееся именем существительным. Авторская задача здесь — сравнить явления и объекты, но очень аккуратно и тактично, чтобы читатель не смог догадаться, что мы ему этот объект навязываем. Именно так, вкрадчиво и непринужденно, нужно использовать любые художественные приемы. Примеры метафоры: «слезы росы», «пожар рассвета» и др. Здесь роса сравнивается со слезами, а рассвет — с пожаром.

Сравнение

Последний важнейший художественный прием — это сравнение, дающееся напрямую путем использования таких союзов, как «словно», «как», «будто», «точно», «как будто». Примеры можно привести следующие: глаза, словно жизнь; роса, точно слезы; дерево, будто старик. Однако следует заметить, что употреблять эпитет, метафору или сравнение следует не только ради «красного словца». В тексте должен отсутствовать хаос, ему следует тяготеть к изяществу и стройности, поэтому перед тем как использовать тот или иной троп, нужно четко осознать, для какой цели он употребляется, что мы хотим этим сказать.

Другие, более сложные и менее распространенные художественные приемы — это гипербола (преувеличение), антитеза (противопоставление), а также инверсия (обратный порядок слов).

Антитеза

Такой троп, как антитеза, имеет две разновидности: она может быть узкой (в пределах одного абзаца или предложения) и развернутой (помещенной на нескольких главах или страницах). Данный прием часто используется в произведениях русской классики в том случае, когда требуется сравнить двух героев. Например, Александр Сергеевич Пушкин в своей повести «Капитанская дочка» сравнивает Пугачева и Гринева, а чуть позже Николай Васильевич Гоголь создаст портреты знаменитых братьев, Андрия и Остапа, также основанные на антитезе. Художественные приемы в романе «Обломов» также включают и этот троп.

Гипербола

Гипербола — излюбленный прием таких литературных жанров, как былина, сказка и баллада. Но она встречается не только в них. Например, гипербола «он мог бы кабана съесть» может использоваться в любом романе, рассказе и другом произведении реалистической традиции.

Инверсия

Продолжим описывать художественные приемы в произведениях. Инверсия, как нетрудно догадаться, служит для придания произведению дополнительной эмоциональности. Ее чаще всего можно наблюдать в поэзии, однако нередко данный троп использует и проза. Можно сказать: «Эта девушка была красивее других». А можно выкрикнуть: «Девушка эта красивее других была!» Сразу же возникает и задор, и экспрессия, и много другого, что можно заметить при сопоставлении двух высказываний.

Ирония

Следующий троп, ирония, по-другому — скрытая авторская насмешка, используется также довольно часто в художественной литературе. Конечно, серьезное произведение должно быть серьезным, но скрытый в иронии подтекст порой не только демонстрирует остроумие писателя, но и заставляет читателя перевести на время дух и подготовиться к следующей, более напряженной сцене. В юмористическом произведении ирония незаменима. Великие мастера этого средства художественной выразительности — Зощенко и Чехов, использующие данный троп в своих рассказах.

Сарказм

С этим приемом тесно связан и другой — сарказм. Это уже не просто добрый смех, он выявляет недостатки и пороки, порой сгущает краски, тогда как ирония обычно создает светлую атмосферу. Для того чтобы иметь более полное представление о данном тропе, можно прочесть несколько сказок Салтыкова-Щедрина.

Олицетворение

Следующий прием — олицетворение. Он позволяет продемонстрировать жизнь окружающего нас мира. Возникают такие образы, как ворчащая зима, танцующий снег, поющая вода. Другими словами, олицетворение — перенос на неодушевленные предметы свойств одушевленных. Так, все мы в курсе, что зевать может лишь человек и животное. Но в литературе нередко встречаются такие художественные образы, как зевающее небо или зевающая дверь. Первый из них может помочь создать определенное настроение у читателя, подготовить его восприятие. Второй — подчеркнуть сонную атмосферу в этом доме, возможно — одиночество и скуку.

Оксюморон

Оксюморон — еще один интересный прием, представляющий собой сочетание несочетаемого. Это и праведная ложь, и горячий лед, и православный черт. Подобные, подобранные совершенно неожиданно слова могут использоваться как фантастами, так и любителями философских трактатов. Порой лишь одного оксюморона бывает достаточно для того, чтобы построить целое произведение, имеющее и дуализм бытия, и неразрешимый конфликт, и тонкий ироничный подтекст.

Другие художественные приемы

Интересно, что использованные в предыдущем предложении «и, и, и» — это тоже одно из художественных средств, называемых многосоюзием. Для чего оно необходимо? Прежде всего, чтобы расширить повествовательный диапазон и показать, например, что у человека есть и красота, и ум, и смелость, и обаяние. А еще герой умеет и рыбачить, и плавать, и книжки писать, и дома строить.

Чаще всего данный троп используется вместе с другим, называемым «ряды однородных членов». Это тот случай, когда сложно представить одно без другого.

Однако это еще не все художественные приемы и средства. Отметим и риторические вопросы. Они не требуют ответа, но при этом заставляют читателей задуматься. Пожалуй, всем известны самые знаменитые из них: «Кто виноват?» и «Что делать?».

Это лишь основные художественные приемы. Кроме них, можно выделить парцелляцию (разделение предложения), синекдоху (когда единственное число используется вместо множественного), анафору (схожее начало предложений), эпифору (повтор их концовок), литоту(преуменьшение) и гиперболу (наоборот, преувеличение), перифраз (когда некоторое слово заменяется его кратким описанием. Все эти средства можно использовать как в поэзии, так и в прозе. Художественные приемы в стихотворении и, например, рассказе, ничем принципиально не отличаются.

Источник

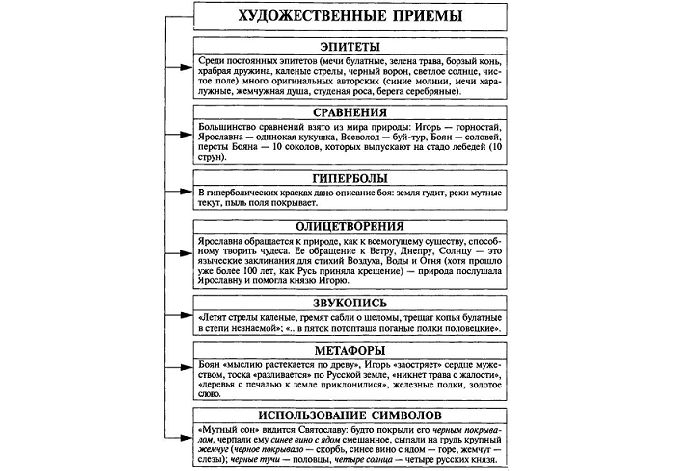

Таблица “Художественные приемы в литературе”

Средняя оценка: 4.9

Всего получено оценок: 406.

Средняя оценка: 4.9

Всего получено оценок: 406.

В литературе используется большое количество художественных приемов, помогающих раскрыть авторский замысел. Данный материал, который поможет при подготовке к урокам литературы, представляет собой таблицу «Художественные приемы в литературе».

Значение

Художественные приемы помогают с наибольшей точностью и выразительностью передать авторские рассуждения. Сочетание различных приемов говорит об авторском стиле.

Тропы

Художественный прием

Пример

Багровый костер заката

Небо осенью дышало

Облаком волнистым пыль встает вдали

И слышно было до рассвета, как ликовал француз

Шаровары шириною в Черное море

Градоначальник с фаршированной головой

Мальчик с пальчик

Люди в белых халатах

Отколе, умная, бредешь ты, голова?

Такого отечества такой дым разве уж настолько приятен (В. В. Маяковский – отсылка к «Горю от ума» А. С. Грибоедова)

Я вас любил. Любовь ещё (возможно, что просто боль) сверлит мои мозги» (И. А. Бродский – отсылка к стихотворению «Я вас любил: любовь еще, быть может…» А. С. Пушкина)

Тропы связаны с использованием слов в переносном значении.

Фигуры речи

Перечислим синтаксические литературные приемы с примерами:

Художественный прием

Пример

Жди, когда снега метут,

Жди, когда других не ждут,

Други его — не тревожьте его!

Слуги его — не тревожьте его!

Не жалею, не зову, не плачу.

И пращ, и стрела, и лукавый кинжал

Щадят победителя годы.

Свет ночной, ночные тени,

Ряд волшебных изменений

Медведь – за ней.

Я звал тебя, но ты не оглянулась,

Я слезы лил, но ты не снизошла.

Белеет парус одинокой

Ты богат, я очень беден;

Ты прозаик, я поэт;

Ты румян как маков цвет,

Я как смерть и тощ и бледен

У Елены беда тут стряслась. Большая.

Какой же русский не любит быстрой езды?

О времена, о нравы!

Прощай, немытая Россия!

Нет, я хотел… быть может, вы… я думал…

Вопросно-ответная форма изложения

Что плохого в насмешливом взгляде? А все плохо!

Фигуры речи не содержат дополнительной информации, а придают высказыванию различные эмоционально-экспрессивные оценки.

Что мы узнали?

К художественным приемам, которые используются в литературе, относятся тропы (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, метонимия, синекдоха, гипербола, гротеск, литота, перифраз, аллегория, ирония, аллюзия, реминисценция) и фигуры речи (анафора, эпифора, градация, многосоюзие, бессоюзие, эллипсис, синтаксический параллелизм, инверсия, антитеза, парцелляция, риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, умолчание, вопросно-ответная форма изложения, оксюморон).

Источник

Художественные средства выразительности в «Зимнее утро» Пушкина

В стихотворении Александра Сергеевича Пушкина «Зимнее утро» используются различные художественные средства и литературные приемы выразительности.

Тропы

1. Метафоры

- навстречу северной Авроры — навстречу зимнему утру

- звездою севера — так автор называет свою подругу самой прекрасной девушкой

- снег лежит коврами — снег все покрыл

- берег милый для меня — любимое место

2. Метонимия

- звездою севера — самой прекрасной девушкой (звездой) этих мест

- лес чернеет — темнеют деревья леса вдалеке

- речка блестит — блестит лед на реке, а не сама река

- трещит затопленная печь — трещат дрова в печи, а не сама печь

- скользя по снегу — скользя не буквально, а в санях по заснеженной дороге

3. Эпитеты

- чудесный день

- прелестный друг

- северной Авроры

- на мутном небе

- тучи мрачные

- ты печальная

- голубыми небесами

- великолепными коврами

- прозрачный лес

- янтарным блеском

- веселым треском

- утреннему снегу

- нетерпеливого коня

- поля пустые

- леса густые

- берег милый

4. Гипербола

- звездою севера — он называет «красавицу», своего «друга» звездой, превозносит ее красоту относительно всего остального пейзажа.

5. Олицетворения

6. Сравнения

- звездою севера — автор сравнивает свою возлюбленную со звездой, то есть самой яркой и красивой из всех.

- луна, как бледное пятно

Фигуры

1. Риторическое обращение

- друг прелестный

- красавица

- друг милый

2. Анафора

- «…И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит…»

3. Лексический повтор

- повторяются однокоренные слова: «блестя на солнце», «речка подо льдом блестит», «янтарным блеском».

4. Антитеза

- «Мороз и солнце» — противопоставление холодного и горячего

- «Еще ты дремлешь, друг прелестный — Пора, красавица, проснись«

- «Открой сомкнуты» — открыть закрытые

- «мутное небо» и «голубые небеса» — противопоставление мрачного и ясного пейзажа

Кроме того, в стихотворении используется противопоставление ясного зимнего утра и мрачной вечерней зимней бури — это тоже антитеза.

5. Инверсия

- день чудесный — обычный порядок слов «чудесный день»

- друг прелестный — обычный порядок слов «прелестный друг»

- сквозь тучи мрачные желтела — обычный порядок слов «желтела сквозь мрачные тучи»

- вся комната янтарным блеском озарена — обычный порядок слов «вся комната озарена янтарным блеском»

- не велеть ли в санки кобылку бурую запречь — обычный порядок слов «не велеть ли запречь бурую кобылку в санки»

Звукопись

1. Повтор фонетически близких звуков «з», «с» и «ц» чтобы создать ощущение снежной и морозной зимы:

«Мороз и солнце; день чудесный. »

2. Такой же прием с повторением близких по звучанию звуков «с» и «ц» используется в строке:

«…Блестя на солнце, снег лежит;..»

3. Аллитерация, повторение согласной буквы «т»:

«… Вся комната янтарным блеском

Озарена. Веселым треском

Трещит затопленная печь…»

Это помогает передать треск горящих в печи дров.

4. Ассонанс, повторение гласной буквы «е» и «ё«, чтобы усилить настроение растянутости, расслабленности, неторопливости:

«…Ещё ты дремлешь, друг прелестный…»

5. Ассонанс: повторение буквы «о«, чтобы усилить настроение:

«…Открой сомкнуты негой взоры…»

6. Ассонанс, частое повторение гласной буквы «е», чтобы передать настроение расслабленности и спокойствия:

«… Блестя на солнце, снег лежит;

Прозрачный лес один чернеет,

И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит…»

7. Ассонанс, заключающийся в повторении гласной «е» при описании комнаты:

«… Озарена. Веселым треском

Трещит затопленная печь…»

Источник