Какие чувства у вас вызывает симфония 4 чайковского 2 часть

П.И. Чайковский Симфония №4

Симфония № 4. В творчестве великого Петра Ильича Чайковского это гениальное сочинение считается знаковым. Оно не только провело итоговую черту между предыдущим творчеством композитора, но и ознаменовало начало нового этапа в развитии всего последующего симфонизма. В истории русской музыки Четвёртая симфония Чайковского стала первой психологической драмой, соизмеримой по духу с произведениями Людвига ван Бетховена , так как представляет собой необычайно мощное произведение, открывшее в композиторе новую грань его личности.

Историю создания «Симфонии №4» Чайковского, содержание произведения и множество интересных фактов читайте на нашей странице.

История создания

В начале семидесятых годов Чайковский, будучи автором множества произведений, завоевавших признание слушателей, весьма тяготился своей педагогической работой в Московской консерватории, так как считал, что она является существенной помехой в его композиторском творчестве. В начале 1977 года из-за различного рода житейских неприятностей настроение Петра Ильича было подавленным: всё вокруг для него казалось безрадостным, бессмысленным и тусклым. Композитора охватила такая сильная хандра, что в голову приходили только неприятные мысли. Нагнетала состояние и общественно-политическая ситуация, а именно Русско-турецкая война. Военные действия всегда ассоциировались у Петра Ильича с образом фатума, рокового начала, довлеющего над лирическим героем.

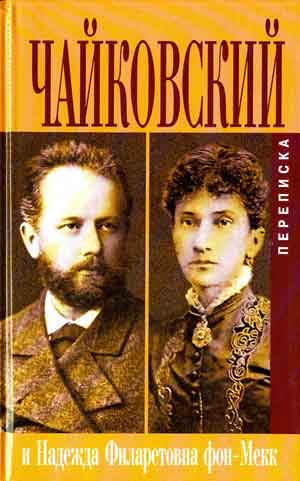

Вот под гнётом таких тяжких дум у Чайковского и возник замысел о сочинении симфонии — драмы, в которой он мог бы отразить страдания человека, испытавшего удары жестокой судьбы. Тогда же появились первые наброски этого знакового в творчестве композитора сочинения. Важно упомянуть, что немного ранее Чайковский впервые получил письмо от миллионерши и покровительницы искусств Надежды Филаретовны фон Мекк, предложившей композитору, творчеством которого восхищалась, значительную материальную поддержку.

Впоследствии переписка между Петром Ильичом и Надеждой Филаретовной стала регулярной, и в дружеских посланиях он посвящал благодетельницу во все свои творческие планы. Так фон Мекк весной 1877 года первая из окружения композитора узнала о том, что он приступил к работе над новой симфонией — произведении, которое обозначило новый этап в творчестве маэстро. Необходимо так же отметить, что летом того года в жизни Чайковского произошло событие, о котором композитор впоследствии жалел всю свою оставшуюся жизнь: он женился на Антонине Милюковой. Быстро разочаровавшись в своей супруге, Пётр Ильич так упал духом, что у него произошло сильное нервное расстройство, приводящее к мысли о самоубийстве.

В связи со сложившимися обстоятельствами Чайковский сочинял свою Четвёртую симфонию, находясь в состоянии мрачной безнадёжности. Чтобы как-то развеять свои угрюмые мысли композитор покинул Россию и отправился за границу и в конечном итоге на довольно продолжительное время обосновался в Италии, где в конце 1877 года и завершил это произведение. Через год симфония была исполнена под руководством Николая Григорьевича Рубинштейна. Успех был гарантирован, зал ликовал. Многие из слушателей не смогли понять идеи музыки, но Чайковский и не хотел раскрывать ее. Композитор всерьез считал, что человек должен сам догадаться, и творец ни в коем случае не должен навязывать собственные мысли.

Интересные факты

- В русской музыке 4-я симфония считается первым симфоническим произведением драматического характера.

- Программу своей Четвёртой симфонии Чайковский со всем откровением обсуждал в письмах к Надежде Филаретовне фон Мекк, которой затем и посвятил это сочинение.

- С Надеждой Филаретовной фон Мекк переписывался в течение тринадцати лет, при этом лично они никогда не встречались.

- Чайковский признавался, что сочиняя Четвёртую симфонию он подражал идее, которую Бетховен выразил в своей Пятой симфонии.

- В четвертой части произведения звучат вариации, сочинённые композитором на тему русской народной песни «Во поле береза стояла».

- Симфония № 4 Петра Ильича Чайковского была оркестрована для русского народного оркестра рукой Александра Глазунова. В подобной оркестровке нуждался Василий Васильевич Андреев, который являлся основателем русского народного оркестра, а также пропагандистом русской фольклорной музыки. Примечательно, что произведение в народной аранжировке прозвучало со сцены лишь единожды, после чего родственники Чайковского заявили о правах собственности на музыкальное творение.

Содержание

4 симфония открывает цикл из трех завершающих творческий путь симфонических произведений. Содержание сочинения впервые у Чайковского имеет трагический оттенок. Чтобы выразить полноту музыкальных образов, Чайковский в качестве драматургической модели выбирает 5 симфонию Бетховена . В таком случае программа будет носить лирико-субъективный характер, потому что за основу взята концепция преодоления Человека над Судьбой.

Конфликт выстроен на основе театральной драматургии, герой контрдействия – рок, фатум и герой прямого действия – лирический герой. Название конфликта «Человек и Судьба». Подобный тип конфликта обозначает жанр лирической музыкальной драмы.

Форма произведения — классический 4-х частный симфонический цикл, части которого можно рассматривать в контексте общего развития произведения:

- I часть. Рок и судьба. Душевный надлом.

- II часть. Грезы и воспоминания о счастливом прошлом.

- III часть. Игра воображения.

- IV часть. Одиночество в толпе – злая шутка судьбы.

Огромную роль в произведении играет интродукция. В построении излагается фанфарная, маршевая тема. В каденции поступенное движение вниз – катабасис. Это тема зерно – фатум. Велика роль в структуре тема – действующее лицо, лейтмотив. Также имеет формообразующую роль на грани построений, в точке кульминаций. Именно так в произведении будет олицетворяться образ судьбы. С темой интродукции в дальнейшем будет связаны ситуации надлома лирического героя.

I часть произведения написана в сонатной форме со вступлением и кодой. Экспозиция типична для Чайковского и чётко делится на 2 раздела:

- Главная партия имеет лирико-драматический характер. Форма трехчастная с разработочной репризой и динамизированной серединой. Главная тема в характере вальса, легкий аккомпанемент подчеркивает принадлежность к жанру. Мелодия тонально разомкнута, что позволяет в дальнейшем драматизировать произведение. Тональность f-moll является символом трагического в музыке.

- Побочная партия имеет 2 темы. 1) Первая тема имеет пасторальный, меланхолический характер. Тембр деревянно-духовых представляет собой отражение культурного начала музыки. 2) Вторая тема написана в жанре сицилианы, она включает в себя интонации Главной партии.

Завязка конфликта происходит на грани окончания экспозиции и первых тактов разработки. Появляется тема интродукции, тема рока. Обострение конфликта. Вступление труб , смена мажора на одноименный минор. Фанфара у трубы на остинатном басу, вступают три валторны в С-dur. Все это говорит, что скоро разразится настоящая буря. В разработке при помощи полифонических приемов и секвенцирования развиваются интонации главной темы, что приводит к кульминации: предыкт к репризе. Развитие тем, вступление темы интродукции в тембре трубы. Появление символа, часто используемого у Чайковского, — это аккорд альтерированная субдоминанта, знаменующий смерть и рок.

Реприза главной темы в тональности ре минор делает характер музыки еще более мрачным и депрессивным. Кульминационная точка характерна для композитора — это встречное движение голосов, выдержанный доминантовый органный пункт. Тромбоны играют трезвучие.

Вступление побочной партии символизируют, что лирический герой пытается спрятаться от натисков судьбы, погружаясь в грезы: 1 тема звучит в минорном ладу в тембре фагота, но разве можно спрятаться оттого, что придумано твоим сознанием. Заключительной партии нет, бежать некуда.

Фанфары, вторжение темы интродукции, судьба снова настигла врасплох. Кода имеет несколько построений:

- Хорал;

- Восходящие интонации главной темы приобретают стремительный характер. Появляется надежда на победу над судьбой.

- Вторжение темы интродукции в тембре валторна.

Генеральная кульминация I части – последнее проведение темы лирического героя — трагический монолог. Пустая комната, одиночество и невыносимая боль, но он все еще жив. Это не последнее слово.

II и III части являются контрастом оттенением (дополнением).

II часть – канцона. Форма состоит из трех частей с кодой. Основная тема – соло гобоя , кантилена. Средняя часть патетическая кульминация. Реприза — психологизация посредством речитативов. Это сладкая грусть, легкая меланхолия о прошлом, которое было, но в нем ничего не изменить. Кода печальная, жизнь проходит слишком быстро.

III часть – Скерцо имеет лирическую трактовку. Главной особенностью части является включенный прием пиццикато струнных, напоминающий народные щипковые инструменты. Скерцо переводится, как игра. Часть является игрой воображения, когда герой полностью забывает обо всем и позволяет себе пофантазировать о прошлом и будущем.

Финал – это продолжение противостояния року. Форма произведения рондо (народное веселье) с чертами сонатной. Это рассредоточенный вариационный цикл на тему русской народной песни «Во поле береза стояла». Характерна двуплановость действия: массовое шествие (объективное в мире) и лирический герой (субъективное). Человек попадает на карнавал жизни, он хочет заглушить собственную боль, смотря на веселье других. Но судьба вновь настигает его, но ему никто не может помочь.

Если не можешь изменить ситуацию необходимо изменить отношение к ней, что и произошло с героем. Он осознал, что жить все-таки можно, даже тогда, когда до тебя никому нет дела. Только сам человек может помочь себе, и спасти себя.

Смысл произведения в том, что человек порой ищет виновного в собственных невзгодах, возлагая собственные промахи на судьбу, фатум, рок. В счастливые моменты никто не задумывается, почему с ним это происходит. Ведь если ты счастлив, значит, это только твоя заслуга. Тогда в чем справедливость? Неужели судьба может быть только злой? Или это всего лишь прикрытие.

Главным отличием содержания 5 симфонии Бетховена и Четвертого симфонического произведения Чайковского в героях. Один будет бороться до потери пульса, другой же попытается заглушить собственную боль. Но побеждает лишь тот, кто несет ответственность за свою жизнь и выбор.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

- Писатели и книги (836)

- 19 век (99)

- Бунин (57)

- Чехов (29)

- Достоевский (28)

- Лев Толстой (23)

- Пришвин (20)

- Шекспир (15)

- Куприн (14)

- Лесков (12)

- Аксаков (8)

- Максим Горький (4)

- Поэты и поэзия (639)

- Поэты XIX века (146)

- Лермонтов (32)

- Заболоцкий (26)

- Рубцов (25)

- Анненский (18)

- Фет (17)

- Серебряный век (613)

- Цветаева (138)

- Блок (78)

- Ахматова (55)

- Гумилёв (50)

- Мандельштам (37)

- Бальмонт (22)

- Есенин (22)

- Хлебников (19)

- Леонид Андреев (9)

- Михаил Кузмин (4)

- Волошин (2)

- композиторы и дирижёры (455)

- Бетховен (49)

- Вагнер (27)

- Шопен (26)

- Шостакович (24)

- Моцарт (18)

- Шуман (14)

- Шуберт (13)

- Бах (11)

- Дебюсси (10)

- Сибелиус (7)

- Лист (2)

- живопись (438)

- Голландия (38)

- Ван Гог (29)

- Ренуар (16)

- Босх (9)

- Марк Шагал (8)

- Кандинский (4)

- Русские художники (389)

- Врубель (23)

- Валентин Серов (17)

- Коровин (16)

- Левитан (13)

- Крамской (9)

- Кустодиев (9)

- Борисов-Мусатов (8)

- Васнецовы (7)

- Иван Шишкин (7)

- Кипренский (6)

- Музыка и музыканты (375)

- Ростропович (12)

- Художники и картины (341)

- Альбрехт Дюрер, (11)

- Гейнсборо (6)

- Искусство (305)

- Волошин (15)

- Мыслители (280)

- Леонардо да Винчи (27)

- Герман Гессе (19)

- Флоренский (11)

- Видео и фильмы (267)

- Тарковские (64)

- Артисты (249)

- Русские композиторы (225)

- Римский-Корсаков (22)

- Скрябин (18)

- Чайковский (17)

- Мусоргский (15)

- Свиридов (15)

- Глинка (11)

- Танеев (10)

- Даргомыжский (4)

- Балет (224)

- Есть женщины . (215)

- Ольга Берггольц (14)

- Вне разделов (214)

- Иван Толстой (30)

- опера (198)

- История России (192)

- Цветы и поздравления (191)

- Май (22)

- Учёные и открытия (186)

- Наши . (182)

- Шукшин (24)

- Шаламов (17)

- Платонов (16)

- Лихачёв (12)

- Астафьев (12)

- космонавты (12)

- На здоровье (180)

- Наша Земля (175)

- Научно-популярное (174)

- танцовщики (152)

- нуриев (22)

- Цискаридзе (20)

- Барышников (20)

- Васильев (16)

- Лиепа (8)

- Годунов (7)

- нежинский (7)

- Лавровский (1)

- Святые . (149)

- Замечательные люди (130)

- Города и памятники (130)

- 1812, 1945 (129)

- Герои 1812 (16)

- Пушкин (129)

- Cкульптура (127)

- Микеланджело (21)

- Великие балерины (126)

- Максимова (24)

- Анна Павлова (13)

- Уланова (10)

- Замечательные места и промыслы (122)

- Песни и мелодии (103)

- Театр и актёры (103)

- Обучающие материалы (103)

- Природа. Животные (102)

- Авангард (100)

- прерафаэлиты (21)

- кандинский (13)

- Ларионов и Гончарова (10)

- Филонов (3)

- Русские не в России (99)

- Борис Зайцев (8)

- Еда (92)

- Фотографии (91)

- Аудиокниги (83)

- Кто мы (81)

- Наша родина (80)

- Наука (80)

- Славянская культура (75)

- Пастернак (71)

- О Японии (70)

- Рахманинов (65)

- ДаКар (61)

- Балетмейстеры (53)

- Баланчин (8)

- Минкус (6)

- Эйфман (5)

- Материаловедение (52)

- Архитектура (42)

- Гауди (11)

- Бродский (42)

- Геометрия и символы (39)

- Эшер (6)

- Экопроблемы (39)

- Романовы (36)

- Моря и океаны (35)

- Реки и озёра (15)

- Непознанное (31)

- Шестидесятники (17)

- Аксёнов (8)

- Мудрые . (13)

- справочники (13)

- Возрождение (8)

- Леонардо да Винчи (2)

- северное возрождение (2)

- Рюриковичи (8)

—Цитатник

✨ 1925-й год. Знаменитый танцевальный зал Монпарнаса «Бюлье». П.

«Турандот» Пуччини в постановке Пражской оперы. Л.

18.09.2021 Юбилейный концерт 18.09.2021

✨Истории знаменитого Когда вспоминают о наших оперных талантах, .

Русский язык в XVII — начале ХХ вв. Друзья! Наш великий и могучий русский язык, претерпевший з.

—Музыка

—Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги»

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Четвертая симфония П.Чайковского

Понедельник, 03 Октября 2011 г. 19:03 + в цитатник

Четвертая симфония П.Чайковского и психоанализ. (окончание)

Психоанализ музыкальных форм: другой фазис

Прежде чем продолжить рассказ об инфернальном путешествии Чайковского по глубинам собственного подсознания, предпринятом им в его Четвёртой симфонии, скажу, как всегда, несколько слов об исполнении. Исполнение это, без преувеличений, блестящее – редкий пример аудиозаписи, которая нравилась бы всем без исключения. Ну, практически всем. Я, по крайней мере, никогда не встречал тех, кто не был бы от неё в восторге. Даже те, кто не любит Чайковского, считают эту интерпретацию «наиболее приемлемой из возможных».

В 1960 г. легендарный ленинградский филармонический оркестр проводил турне по крупным городам «загнивающего запада». Гастроли были триумфальными – и неудивительно, что советские музыканты привлекли внимание загнивающих западных продюсеров. Именно во время этого турне ленинградские музыканты под руководством Евгения Мравинского и записали для знаменитой компании «Дойче граммофон» три последние симфонии Чайковского. Четвёртая, о которой сегодня идёт речь, была записана в Лондоне, а Пятая и Шестая – в Вене.

Чутьё продюсеров не обмануло. Запись была расхвалена до небес критиками и получила огромное количество всевозможных призов и премий. И по сей день, спустя более 50 лет, она звучит свежо и современно – без малейшего налёта старомодности в манере игры и в трактовке. Разумеется, была она опубликована и советской фирмой «Мелодия». Для тех, кто хочет познакомиться с данными симфониями и составить о них объективное представление, запись Мравинского – это, безусловно, то, что называется first choice. Поэтому она выпускается и сегодня. В Европе – под лейблом DG в престижной серии Originals, а у нас – «Мелодией». И разница в цене колоссальная. Находясь во Франции, я испытал немалое удивление, когда под наклейками с призами и медалями, облепившими упаковку, как бутылку с дорогим марочным вином, с трудом распознал тот самый диск, который некогда покупал в Москве за 150 рублей. Здесь же за него просили 25 евро. Так что всем моим российским читателям я рекомендую поскорее купить эту во всех отношениях прекрасную реликвию звукозаписывающей индустрии. Выгодно вложите деньги, помимо всего прочего.

Эта встреча с диском Мравинского во французском магазине связана с одной историей, которая произошла со мной недавно и навеяла печальные мысли. Пожалуй, сделаю небольшое отступление.

Нет такой страны!

Пару месяцев назад у меня возникла необходимость отблагодарить одного очень хорошего человека – француженку. Зная, что она – человек интеллигентный и интересующийся искусством, я решил купить ей что-нибудь с русским уклоном. Например, альбом русской живописи. Времени у меня было мало, буквально пара часов. Захожу в первый крупный книжный магазин – ничего. Во второй – тоже ничего. И так далее. Обращаюсь к продавцам – те смотрят на меня так, как будто я только что попросил у них что-нибудь из позднего ямало-ненецкого барокко.

Нет, справедливости ради надо сказать, что кое-какие русские подарочные альбомы в этих магазинах нашлись. Довольно хорошо были представлены Кандинский и Шагал. Но Кандинский и Шагал для русской живописи – это то же самое, что Эйфелева башня для французской архитектуры. Нетипично – раз, растиражировано – два, и, выражусь деликатно, не с любой точки зрения небезвкусно – три. Себе бы, может, и взял, а в подарок… Рука не поднялась купить, короче говоря.

Попадались ещё в изрядном количестве всякие фотоальбомы с названиями типа «Загадочная Россия» или «Россия – страна снегов». Везде одно и то же: купола, бабы в платках и с коромыслами, покосившиеся избы и снег, снег, снег… Для полноты картины не хватает только белого медведя на фоне Кремля. Не попался, видимо, фотографу. Не повезло, бывает.

Ну, думаю, не сложилось с изобразительным искусством – поищу удачи у музыки. Уж в магазине компакт-дисков я точно что-нибудь да подыщу. Не тут-то было. Из всего моего любимого Римского-Корсакова попалась только невесть откуда завалявшаяся «Майская ночь». Хорошая, кстати, запись, но издание совсем уж не подарочное – без либретто, и вообще… Опер Чайковского отыскалось аж целых две: «Евгений Онегин» и «Мазепа». Но тут было всё наоборот: изданы прекрасно, а вот в исполнениях я что-то, ой, засомневался. И так далее, и тому подобное. Роясь в панике (время уже сильно поджимало) то на одном стеллаже, то на другом, я и наткнулся на обклеенный наградами диск Мравинского. Признаюсь, этот выбор был мне не очень по душе, ибо несмотря на всю мою страстную любовь к Чайковскому, я с сожалением должен признать, что «аргумент от Эйфелевой башни» отчасти касается и его. Но делать было нечего и, несмотря на грабительскую цену в 25 евро (в голове на секунду пронеслась шальная мысль об организации контрабандных поставок той же записи из России), я купил этот надёжный, проверенный, беспроигрышный, всемирно признанный и оттого не самый интересный подарок.

Но настроение было испорчено не этим. Вдруг стало обидно за державу. Музыка других стран была представлена не в пример лучше, а уж самые популярные западноевропейские оперы имелись в наличии по 25 различных версий каждая. Не самые популярные уступали им не сильно. «И это в той стране, где когда-то гремел Дягилев! Неужели «Чио-Чио-сан» в 25 раз лучше «Евгения Онегина»?» — возмущался и недоумевал я.

(На самом деле, конечно же, и русскую живопись, и русскую оперу найти во Франции можно – и даже без особого труда. Будь у меня побольше времени, я бы непременно так и сделал. Существуют специализированные магазины, многое можно купить в интернете или на заказ. Важно не это, а уровень спроса. Специализированные магазины – они потому и специализированные, что большой погоды на рынке не делают.)

Культура – это в том числе статья экспорта, иногда очень важная. Итальянцы издавна занимаются экспортом своих опер. Американцы заваливают весь мир своим кино. Ситуация в изобразительном искусстве мне менее известна, но в течение долгого времени пальму первенства в этой сфере делили Франция и Италия. Художники всего мира ездили учиться мастерству в Рим или в Париж. И оставляли там немалые деньги, надо думать.

Наша же страна в последние годы, боюсь, успешно экспортирует только то, что было создано упорным трудом её жителей ещё в каменноугольный период. Вы спросите: а как же диск Мравинского с Чайковским? Я отвечу: во-первых, это капля в море, а во-вторых – всё тот же каменноугольный период.

Но вернёмся к музыке.

Другой фазис

В знаменитом и уже упоминавшемся в прошлый раз письме к фон Мекк Чайковский так описывает вторую часть своей симфонии:

Вторая часть симфонии выражает другой фазис тоски. Это то меланхолическое чувство, которое является вечерком, когда сидишь дома один, от работы устал, взял книгу, но она выпала из рук. Явились целым роем воспоминания. И грустно, что так много уже было, да прошло, и приятно вспомнить молодость. И жаль прошлого, и нет охоты начинать жизнь сызнова. Жизнь утомила. Приятно отдохнуть и оглядеться. Вспомнилось многое. Были минуты радостные, когда молодая кровь кипела и жизнь удовлетворяла. Были и тяжелые моменты, незаменимые утраты. Все это уже где-то далеко. И грустно, и как-то сладко окунуться в прошлое.

Что сразу же (и уже не в первый раз) обращает на себя внимание – это то, как хорошо Чайковский пишет. Как живо и красочно он описывает свою музыку, не вдаваясь ни в отвлечённые умствования, ни в профессиональные жаргонизмы. О музыке писать сложно, можете поверить мне на слово. Лишний повод восхититься этой разносторонней личностью.

А ещё мне кажется, что в процитированном пассаже Чайковский искренен. Возможно, он и не уточняет, что именно имелось в виду под фразой «молодая кровь кипела», но так ли это важно? У всех она как-нибудь да кипела. Должен признаться, что это «меланхолическое чувство, которое является вечерком, когда сидишь дома один, от работы устал, взял книгу, но она выпала из рук» — одно из самых любимых моих состояний. Оттого, вероятно, и эта часть кажется мне одной из самых прекрасных и совершенных во всей мировой симфонической музыке.

Начинается она с красивейшего соло гобоя, сопровождаемого скупым пиццикато струнных:

Эта напевная мелодия, явно русская по характеру, кажется простенькой, но на самом деле не столь проста, как кажется. Если верить одной моей знакомой преподавательнице консерватории, у студентов возникают затруднения, когда даёшь им эту тему в качестве диктанта по сольфеджио. Такая вся она смутная, зыбкая, неуловимая.

Тема эта подхватывается виолончелями, а затем, перейдя к скрипкам, превращается вот в такой дивной красоты момент:

Далее экспрессия нарастает, и на эмоциональном максимуме скрипки начинают… попросту шпарить гаммы. Тоска, томление не находят адекватного выхода и основная тема снова возвращается, только на этот раз она звучит уже сумрачно, у фагота. Но внезапно всё преображается: мы попадаем в новую, свежую тональность, и начинается эпизод. Строится он на однообразном повторении одного и того же простенького мотивчика. Вот этого:

Мотивчик, однако, развивается, крепнет и «на выходе» звучит уже вот так:

По всей очевидности, это и есть те самые «сладкие воспоминания о радостных минутах». Увы, всё это давно в прошлом, и тяжкий вздох виолончелей возвращает нас к главной теме части. Эта тема повторяется, но что с нею происходит – я вам передать не могу. Это надо просто слушать. Она становится более сумрачной, тяжёлой, всё менее энергичной. Отрывистые всполохи деревянных духовых ненавязчиво напоминают нам о фантомной «теме грёз» из первой части. И когда мы доходим до коды, главная тема обрывается на полуслове, будто бы наткнувшись на какое-то препятствие. Пытается начаться заново – и снова ступор.

Напоминаю, что музыкальная форма, в которой некий музыкальный эпизод обрамляется с двух сторон одной и той же основной темой, носит название сложной трёхчастной.

«Кода с препятствиями» заслуживает того, чтобы послушать её отдельно:

Всё, грёзы рассеялись – пора возвращаться к реальности.

А теперь вся изумительная вторая часть целиком. Приятного вам прослушивания:

Комплекс звуковой неполноценности

О третьей части – скерцо – своей симфонии Чайковский в письме к фон Мекк написал скупо и скрытно. «Это капризные арабески, неуловимые образы, которые проносятся в воображении. На душе не весело, но и не грустно. Ни о чем не думаешь, даешь волю воображению, и оно почему-то пустилось рисовать странные рисунки. Среди них вдруг вспомнилась картинка подкутивших мужичков и уличная песенка. Потом где-то вдали прошла военная процессия. Это те совершенно несвязные образы, которые проносятся в голове, когда засыпаешь. Они не имеют ничего общего с действительностью: они странны, дики, несвязны».

То есть Пётр Ильич утверждает, что целая часть его симфонии написана «ни о чём» и «не имеет ничего общего с действительностью». К этому признанию полной бессодержательности собственной музыки трудно отнестись всерьёз. Мы знаем, как Чайковский относился к работе, каким мнительным он был. Знаем и то, что свою Четвёртую симфонию ценил чрезвычайно. В письме к Танееву он писал, что в ней нет ни одной строчки, «которая не была бы мной прочувствована и не служила бы отголоском искренних движений души».

Как-то одно с другим не сходится. Что-то Чайковский тут темнил. Так что не дадим ему себя запутать, а заглянем лучше в ноты. Не надо быть чрезмерно наблюдательным, чтобы сразу же заметить поразительную вещь. Я говорю об авторском указании Pizzicato ostinato, которое Чайковский предпослал всей части. Что это означает? Это означает, что на протяжении всего скерцо музыканты, играющие на струнных инструментах, не будут пользоваться смычками. Будут играть пиццикато – то есть пощипывая струны, как на гитарах или балалайках. Техника пиццикато используется композиторами довольно часто. Но чтобы в течение целой части – есть в этом что-то искусственное, противоестественное. Конечно «скерцо» — это по-итальянски шутка. Но уж больно затянувшаяся шутка получается.

«Ампутировав» у оркестра смычки, Чайковский добился звучания «ущербного», «неполноценного». Получился оркестр с неким «изъяном». Намного позже, во вступлении к своей опере «Иоланта» Чайковский снова «изувечит» оркестр – просто вообще выключит все струнные. Сделает он это, как считается, для того, чтобы передать мироощущение слепой главной героини. Впрочем, по ходу действия быстро выяснится, что физическая слепота в данном случае – не более чем метафора слепоты душевной, то есть неспособности любить. Что сразу же возвращает нас в тот замкнутый круг проблем, из которого Чайковский не мог вырваться на протяжении всего своего творческого пути.

Что-то мне подсказывает, что скерцо Четвёртой симфонии в каком-то смысле, простите за каламбур, «из той же оперы». Что перед нами исповедь человека, считавшего себя в сексуальном отношении неполноценным. Оговорюсь сразу: я ни в коем случае не хочу сказать, что Чайковский был неполноценным. Но он, по всей видимости, считал себя таковым. В пользу этого свидетельствует, например, его знаменитая дневниковая запись: «Что мне делать, чтобы нормальным быть?» — и много всего другого.

Отдав скучную, но необходимую дань политкорректности, я теперь предлагаю своим читателям просто послушать это скерцо и сделать выводы самостоятельно:

Прислушайтесь: начинается всё с какого-то подспудного похотливого «зуда» у струнных. «Зуд» этот, накатывая волнами, всё усиливается, пока не становится совсем нестерпимым. И вдруг – новая музыка. Пьяная и наивульгарнейшая мелодия (замечу в скобках, воскрешающая в памяти третью часть Первой симфонии Малера, написанной существенно позже) – действительно, ни дать ни взять, подвыпившие мужики. А потом, в самом деле, какие-то «аты-баты шли солдаты». Что это? Кто это? Известно, что Чайковский не гнушался связями в так называемых «низших» слоях общества… Затем всё по-новой: «зуд», «мужички», «солдаты» — и всё это бездушно, механистично, без единого намёка на какой бы то ни было лирический душевный порыв.

Тем не менее, вторая и третья части были своего рода передышкой между бурями первой и заключительной частей. Вот что писал Пётр Ильич Надежде Филаретовне о финале своей симфонии:

Если ты в самом себе не находишь мотивов для радостей, смотри на других людей. Ступай в народ. Смотри, как он умеет веселиться, отдаваясь безраздельно радостным чувствам. Картина праздничного народного веселья. Едва ты успел забыть себя и увлечься зрелищем чужих радостей, как неугомонный фатум опять является и напоминает о себе.

Но другим до тебя нет дела. Они даже не обернулись, не взглянули на тебя и не заметили, что ты одинок и грустен. О, как им весело! как они счастливы, что в них все чувства непосредственны и просты. Пеняй на себя и не говори, что все на свете грустно. Есть простые, но сильные радости. Веселись чужим весельем. Жить все-таки можно.

Жирным я выделил то, что считаю тут существенным. Всё остальное, на мой взгляд, служит только для смягчения красок. Воля ваша, судите сами, мнения своего я никому не навязываю, но никакой радости я в этой музыке не слышу вообще. А слышу я там исключительно встречу человеческого внутреннего «я» с враждебным, агрессивным, чужеродным внешним миром.

Если кратко, то этот финал построен следующим образом. После лаконичного ликующего мотива, который будет время от времени повторяться, начинаются вариации на тему русской народной песни «Во поле берёза стояла». Вариации эти приводят к возвращению «темы судьбы» из первой части, которая появляется во всей своей красе, нисколечки не изменившись с момента начала симфонии. Всё так же сурова, жестока и неумолима. Но это ничего не меняет. Вокруг по-прежнему всё беснуется и пляшет.

Сам выбор песни «Во поле берёза стояла» в качестве главной темы финала может показаться провокационным и даже хулиганским. Во-первых, мелодия уж больно известная, даже избитая. А во-вторых, песня-то эта отнюдь не весёлая. Сейчас мы её уже плохо знаем, а в XIX в., думаю, её помнили лучше, что делало смысл симфонии ещё более туманным для первых слушателей. «Вот тебе помои, умойся! Вот тебе рогожка, утрися!» — поёт героиня песни своему старому и нелюбимому мужу. То же самое поёт лирическому герою симфонии весь настроенный против него мир. Тут не то что нет никакой праздничной атмосферы – нет и никакой попытки создать её! Ну о каком веселье может идти речь, когда тема «Берёзы» преподносится композитором, например, вот так:

Надо сказать, что «тема судьбы», появляющаяся в середине части в своём первозданном виде, довольно прозрачно проступает и в музыке «картины праздничного народного веселья». Чайковский мастерски подготавливает «музыкальную почву» для её возвращения. Прислушайтесь к этому фрагменту, и вы её, конечно же, услышите:

И уж совсем злобным адским вихрем выглядит кода:

Между прочим, это трактовка Мравинского, которая считается ещё одной из самых сдержанных. Я вот тут грешным делом думаю: когда Шостакович писал финал своей Пятой симфонии, где тоже как бы празднество, от которого жуть пробирает, уж не Четвёртой ли Чайковского он втихаря вдохновлялся? Я просто спросил.

Итак, вот вся четвёртая часть целиком:

А теперь я, разумеется, от всей души рекомендую вам выкроить минут 40 своего времени и послушать всю симфонию от начала до конца. Незабываемые впечатления гарантирую.

Четвёртая симфония Чайковского довольно сложна для исполнения. Далеко не каждому дирижёру удаётся набрать нужный заряд напряжения в первой части, далеко не всегда получается не растерять это напряжение раньше времени. Не раз бывало так, что, садясь на своё место в концертном зале, весь в мазохистском предвкушении эмоционального контрастного душа, я потом не испытывал ничего, кроме разочарования и обманутых надежд. Тем не менее, в продаже имеется немало превосходных записей. Думаю, вы оценили, какими скупыми, аскетичными средствами достигает невероятного накала страстей Мравинский. Есть и другие интересные трактовки, где акценты расставлены несколько иначе. Каждый найдёт себе по вкусу.

* * *

Премьера Четвёртой симфонии Чайковского состоялась в феврале 1878 г. в Москве под управлением Николая Рубинштейна. Чайковский в это время находился во Флоренции и неимоверно волновался за успех своего любимого детища. С нетерпением он ждал известий от своих московских друзей, но кроме восторженной телеграммы от фон Мекк не получил ничего. Друзья-музыканты не знали, что сказать. Симфонию никто не понял, и потому она была встречена прохладно. Некоторые – в том числе, как я уже упоминал, Танеев – сочли, что перед ними скорее симфоническая поэма с искусственно добавленными тремя частями, нежели «настоящая» симфония. Ещё один друг Чайковского – критик Герман Ларош – написал в своей рецензии, что, дескать, и без этой симфонии знал, что Чайковский может нашуметь в оркестре больше любого другого композитора. (После этой рецензии композитор несколько лет с Ларошем не разговаривал). «Почвенники» всех мастей не были довольны ни выбором музыкальной темы для финала, ни тем, как Чайковский развивал её.

Но сам автор был удовлетворён своей симфонией. Думаю, не будет большим преувеличением сказать, что её сочинение стало для него своеобразной психотерапией, которая помогла ему преодолеть личный кризис. Петербургская премьера прошла уже с бóльшим успехом, и постепенно Четвёртая симфония Чайковского стала одним из самых популярных его произведений. Новые творческие замыслы не затмили её в глазах автора, обычно равнодушного к тем своим творениям, которые уже увидели свет. В последний раз Чайковский дирижировал своей Четвёртой симфонией в Лондоне за полгода до смерти.

Какое-то время композитор думал, что высказал себя в жанре симфонии полностью, и потому отошёл от этого жанра надолго. Возвращение было плавным и постепенным – через программную симфонию «Манфред» и обладающую многими чертами симфонии Третью сюиту. Четвёртую и Пятую симфонии разделяет более 10 лет. По прошествии этого срока Чайковский снова заведёт разговор на ту же тему, но получится он уже совершенно иным.

Источник