Игры и упражнения для формирования умения выражать эмоции

Екатерина Чугунова

Игры и упражнения для формирования умения выражать эмоции

Упражнение «Волшебный мешочек»

Цель: учить детей понимать настроение другого человека; познакомить со способами управления и регуляции настроения; диагностировать эмоциональное настроение детей; обогащение словарного запаса.

Материал: мешочек, картинки с изображением различных оттенков настроений.

Ход упражнения: в мешочек волшебнику предлагается сложить все отрицательные эмоции: злость, обиду, гнев. Воспитатель предлагает детям обсудить их собственное настроение.

Упражнение «Надуть воздушный шарик злостью»

Цель: продолжать учить детей различать эмоции злости и радости; упражнять в регуляции своего эмоционального состояния.

Ход упражнения:воспитатель должен объяснить детям: чтобы избавиться от злости, необходимы физические упражнения. Это дает выход энергии и тем плохим чувствам и мыслям, которые охватили человека. Всю обиду и гнев можно поместить в воздушный шарик. Завязав его, представить, как этот шарик исчезает в голубом небе.

Цель: закреплять знание правил доброжелательного поведения.

Ход игры: я предлагаю вам поиграть в игру «Тень», но не для того, чтобы научиться дружить с ней, а для того, чтобы быть внимательным к другим людям.Дети разбиваются на пары: один играет роль человека, другой — роль его тени. Человек делает любые движения, тени повторяют их, действуя в том же ритме, что и человек.

Игра «Я радуюсь, когда…»

Педагог: «Сейчас я назову по имени одного из вас, брошу ему мячик и попрошу, например,так: «Света, скажи нам, пожалуйста, когда ты радуешься?».Ребенок ловит мячик и говорит: «Я радуюсь, когда….», затем бросает мячик следующему ребенку и, назвав его по имени,в свою очередь спросит: «(имя ребенка, скажи нам, пожалуйста, когда ты радуешься?»

Эту игру можно разнообразить, предложив детям рассказать, когда они огорчаются, удивляются, боятся. Такие игры могут рассказать вам о внутреннем мире ребенка, о его взаимоотношениях как с родителями, так и со сверстниками.

Игра «Угадай настроение»

Цель: учить детей анализировать конфликтные ситуации; формировать коммуникативные навыки.

Материал: картинки с видами настроений (веселое, грустное, сердитое, доброе, счастливое).

Ход игры: детям дается набор картинок с разными видами настроений. После определения «настроения» каждой картинки дети разбиваются на пары. Один ребенок берет картинку и, не показывая ее другому, называет настроение, которое на ней изображено. Второй должен найти картинку, задуманную партнером. После этого дети сравнивают картинки. При несовпадении можно попросить детей объяснить, почему они выбрали ту или иную картинку для определения настроения.

Игра «Хорошо – плохо»

Цель: учить детей анализировать свое поведение и поступки других.

Материал: фишки красного и черного цветов.

Ход игры:детям предлагается оценить поступки и действия с двух позиций: хорошо или плохо?Воспитатель раздает детям фишки с помощью которых они будут оценивать: хорошие поступки – фишки красного цвета; плохие поступки – фишки черного цвета. Воспитатель называет поступок, а дети должны поднять соответствующую фишку.Примерный перечень детских поступков:

ПЛОХИЕ: порвал блузку, обидел друга, поссорился с мамой, толкнул ногой щенка, котенка, разрушил птичье гнездо.

ХОРОШИЕ: проведал больного друга, обогрел и накормил, помог младшей сестре одеться, защитил слабого.

Цель: развивать способность и выражать различные эмоции на бумаге.

Ход игры: частникам игры предъявляются пять карточек с изображением детей с разными эмоциональными состояниями и чувствами. Нужно выбрать одну карточек и нарисовать историю, в которой выбранное эмоциональное состояние является основной сюжета. По окончании работы проводится выставка рисунков. Дети отгадывают, кто является героем сюжета, а автор работы рассказывает изображенную историю.

Игра «Четвертый лишний»

Цель: развитие внимания, восприятия, памяти, распознавание различных эмоций.

Педагог предъявляет детям четыре пиктограммы эмоциональных состояний. Ребенок должен выделить одно состояние,которое не подходит к остальным:

-радость, добродушие, отзывчивость, жадность;

-грусть, обида, вина, радость;

-трудолюбие, лень, жадность, зависть;

-жадность, злость, зависть, отзывчивость.

В другом варианте игры педагог зачитывает задания без опоры на картинный материал.

-грустит, огорчается, веселиться, печалиться;

-радуется, веселится, восторгается, злится;

-радость, веселье, счастье, злость;

Игра «Что случилось?»

Цель: учить детей распознавать различные эмоциональные состояния, развивать эмпатию.

Ход игры: Педагог выставляет портреты детей с различными выражениями эмоциональных состояний, чувств. Участники игры поочередно выбирают любое состояние, называют его и придумывают причину,по которой оно возникло: «Однажды я очень сильно», потому что…» Например, «Однажды я очень сильно обиделся, потому что мой друг….»

Игра «Что было бы, если бы»

Цель: развивать способность распознавать и выражать различные эмоции.

Ход игры: взрослый показывает детям сюжетную картинку, у героя (ев) которой отсутствует (ют) лицо (а). Детям предлагается назвать, какую эмоцию они считают подходящей к данному случаю и почему. После этого взрослый предлагает детям изменить эмоцию на лице героя. Что было бы, если бы он стал веселым (загрустил, разозлился и т. д. ?

Можно разделить детей на группы по количеству эмоций и каждой группе предложить разыграть ситуацию. Например, одна группа придумывает и разыгрывает ситуацию, герои которой злятся, другая – ситуацию, в которой герои смеются.

Цель: развивать у детей навыки общения, учить детей понимать своего собеседника по выражению его лица, жестам, позе.

Оборудование: игрушка гном.

Ход игры: Выбирается водящий. Он показывает без слов какой-то предмет, действие, пытается что-то сказать. Задача остальных детей – угадать то, что делает водящий. Игра продолжается до тех пор, пока в роли водящего не побывает каждый ребенок. Педагог следит за тем, чтобы отгадывали по возможности все дети. Если кто-то все время затрудняется это сделать, ему помогают наводящими вопросами.

Цель: развивать у детей способность распознавать и выражать различные эмоции.

Оборудование: пиктограммы различных эмоций.

Ход игры: Каждый ребенок берет себе карточку, не показывая ее остальным. После этого дети по очереди пытаются показать эмоции, нарисованные на карточках. Зрители, они должны угадать, какую эмоцию им показывают и объяснить, как они определили, что это за эмоция. Воспитатель следит за тем, чтобы в игре участвовали все дети.

Эта игра поможет определить, насколько дети умеют правильно выражать свои эмоции и «видеть» эмоции других людей.

«Упражнения и игры для формирования бинокулярного зрения». Консультация для воспитателей и тифлопедагогов Упражнения и игры для формирования бинокулярного зрения. Для формирования бинокулярного зрения у детей во время обязательных занятий, лечебных.

Презентация «Альбом для изучения и формирования умения различать геометрические фигуры» Актуальность данного проекта: Формирование представлений о геометрических фигурах у детей дошкольного возраста является важной задачей.

Дидактические игры и упражнения как средство формирования слоговой структуры слова у детей с ОНР Одним из проявлений общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста является нарушение воспроизведения слоговой структуры слова..

Физические упражнения и игры для формирования правильной осанки Введение Здоровье – бесценный дар, который нужно беречь разумно, деятельно. Здоров тот, кто активен, жизнерадостен, кто умеет радоваться.

Игры и словесные упражнения с детьми в детском саду для формирования морфологической речи Игры и словесные упражнения с детьми в детском саду для формирования морфологической речи. Грамматика – это наука о.

Консультация для педагогов «Игры и упражнения для формирования падежных конструкций» При овладении категорией имена существительные дети с ОНР почти во всех случаях затрудняются при изменении по падежам и числам. Наибольшее.

Консультация для родителей «Игры, которые научат ребёнка выражать мнение!» Игры, которые научат ребёнка выражать мнение Умение отстаивать собственную точку зрения крайне важно для гармоничного существования.

Методические основы формирования умения осуществлять самоконтроль Методические основы формирования умения осуществлять самоконтроль учебной деятельности в системе Эльконина – Давыдова. Проблема о состоянии.

Занимательные упражнения, как средства формирования элементарных геометрических представлений ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Чугунекова.

Источник

Занятие для подростков «Выражаем чувства»

Классы: 6 , 7 , 8

Цель:

- развитие умения распознавать свои эмоции;

- знакомство с техникой выражения чувств «Я-высказыванием».

Оборудование: карточки с названием эмоций и состояний, таблица-плакат со схемой «Я-высказывания», карточки с ситуациями, мяч.

Время: 35-40 минут.

Ход занятия

1. Организационный момент. Ритуал приветствия

– Я рада вас видеть. Сегодня мы снова будем разговаривать, играть, размышлять о том, как мы общаемся друг с другом.

2. Разминка

Упражнение «Абракадабра». Участники группы разбиваются на пары. Оставшийся без пары (или ведущий при четном количестве) становится водящим. Правила: по команде водящего пары должны быстро принять определенную позу. Например: «Спина к спине!» — партнеры в парах соприкасаются спинами. «Правая ступня к правой ступне!» — надо быстро выполнить эту команду. Если водящий произносит слово «Абракадабра!» — нужно поменять партнера и образовать новую пару. Водящий тоже находит себе пару, а его место занимает свободный участник.

Упражнение «Комплимент» с мячом (участники говорят друг другу комплименты, перебрасывая мяч)

— Сделаем еще одно упражнение, которое нам даст подсказку, о чем мы сегодня мы будем говорить.

Упражнение «Повтори по-разному». Участники нужно вытянуть карточку с названием эмоции (состояния) и сказать «Здравствуй!» с обозначенной на карточке интонацией. Остальные участники отгадывают, с какой эмоцией (из какого состояния) это сказано.

3. Основная часть

Наш разговор посвящен тому, что мы чувствуем себя в разных ситуациях и как мы выражаем свои чувства. Вопросы участникам:

— Как можно выразить свои чувства?

— Что происходит, если мы никак их не выражаем?

— Можно ли, не обижая другого, выразить то, что на душе?

Резюме ведущего: Мы испытываем разные чувства в разных ситуациях: приятные для нас (радость, счастье, воодушевление, интерес) и не самые приятные (ярость, злость). Иногда люди отмалчиваются, подавляют свои чувства. Это приводит к разрушению здоровья и даже серьезным заболеваниям. Некоторые, наоборот, выплескивают свои чувства на других — в таком случае страдают окружающие. Можно выразить чувства так, что другому станет плохо или не выразить – тогда плохо станет самому. Но есть способ рассказать о своих переживаниях, не обидев другого человека и даже повлиять на ситуацию – он называется «Я-высказывание». При этом мы не говорим другому «Ты –плохой». А говорим о себе, о том, что происходит с нами.

Давайте познакомимся со схемой «Я-высказывания».

Источник

Упражнение «Выражаем эмоции»

Про эмоции и то, как мы их выражаем, как учимся с ними справляться, можно написать целую книгу. В моей психологической практике есть занятия для родителей, и эмоциональному развитию и способам обучения адекватному выражению эмоций я посвящаю нередко несколько занятий. То, каким образом во взрослом возрасте мы справляемся с нашими эмоциями, также во многом закладывается в нашем детском возрасте. У многих из нас есть так называемые «запретные», а есть «разрешенные» эмоции, подобно тому, как есть список запретных веществ и предметов, которые нельзя провозить через границу в багаже. И когда человек вдруг разрешает себе запрещенные эмоции (те, которые в детстве проявлять было не безопасно), то он чувствует себя преступником. Как часто в моем кабинете бывают женщины, которые запрещают себе плакать – они стыдятся, извиняются за то, что позволили себе не то чтобы зарыдать – просто позволить слезам беззвучно течь по щекам, и им кажется, что сейчас случится что-то плохое. Однажды такая клиентка совершенно серьезно спросила меня о том, смогу ли я продолжать с ней встречи, после того как она во время консультации позволила себе расплакаться? Как можно догадаться, этой женщине в детстве запрещали плакать. «Ты должна быть сильной и бесстрашной!» – говорили родители болезненной хрупкой девочке, которую изводили одноклассники в школе как раз за ее хрупкость, болезненность и беззащитность. Девочка научилась не плакать вообще, считая, что когда она плачет, становится только хуже – и дома, в школе. Ко мне она пришла уже с сильнейшей психосоматикой, так как совершенно не разрешала себе печалиться.

Чаще все же девочкам запрещают злиться, и нередко, когда ко мне приходит клиентка и плачет несколько консультаций подряд, рассказывая обо всем, что она пережила или переживает в настоящий момент, оказывается, что под слезы и печаль маскируется не выраженный запрещенный гнев. И выражать его тоже нужно учиться. В нашем социуме, на мой взгляд, бытует мнение, что выражать любые эмоции – это значит вести себя разнузданно. Но это совершенно не так! Проживать эмоции мы имеем право любые. Есть зрелые и не зрелые способы выражения эмоций. Маленький ребенок замахивается на бабушку машинкой и кричит на нее «Ты дура!» – это не зрелый способ выражения эмоций. Если маленького человечка понимают и показывают, как можно повести себя по-другому – например, сказать, что ты разозлился, пойдем побьем подушку или игрушку, а бабушку бить ну никак нельзя, хотя злиться на нее можно и от этого бабушка меньше любить внука не станет – это будет больше похоже на зрелый способ выражения эмоции гнева. И тогда малыш усвоит как минимум два урока: если я разозлился, то об этом можно сказать; и если я разозлился на любимого человека и сообщил ему об этом, он не перестанет меня любить. Многим ли из нас в нашем детстве показали такой пример совладания со своим эмоциональным состоянием?

Мы приходим в этот мир, умея только одним способом выражать свое эмоциональное состояние – через тело. Телесным способом выражения эмоций обладает каждый человек. Младенец, который не умеет ползать, ходить, говорить, может только всем телом чувствовать, плохо ему сейчас или хорошо. Если у него болит – то болит как будто все. Если хорошо – то его тело целиком ощущает это блаженное состояние. Если мама с папой ссорятся, в то время как малыш спит, а потом он просыпается и каким-то невероятным способом чувствует напряжение, возникшее между родителями – ребенок может заболеть. От многих своих клиентов я слышала рассказы о том, как они поссорились с супругом, настроение плохое, ребенок просыпается, а через несколько часов у него «на ровном месте» поднимается температура и не проходит до тех пор, пока мама с папой не помирятся и напряжение не спадет. Психологи, которые занимаются телесно-ориентированной терапией, считают, что колики и частые простуды у детей также могут быть болезнями психосоматическими – то есть такими, через которые тело говорит о том, что что-то не в порядке с эмоциональным состоянием у малыша либо в семье, т.к. дети очень чутко улавливают эмоциональные оттенки атмосферы, в которой им приходится жить.

Следующий способ выражения эмоций, который мы приобретаем, когда подрастаем – это поведенческий способ. Ребенок научился ползать, ходить, манипулировать вещами. Если ему что-то не нравится, он может устроить истерику (демонстрируя таким образом свой гнев) и выпросить, например, очередную игрушку. У взрослого человека тоже есть такие способы – накричать, что-нибудь в гневе кинуть или швырнуть – это тот самый поведенческий способ выразить свои эмоции.

Как только у ребенка появляется способность к символизированию, у него появляется еще один способ выражать свои эмоциональные состояния – через символы и игру. Через рисунки, проигрывание ситуаций с игрушками малыш выражает свои эмоции и тем самым может уже сам помогать себе справляться с какими-то переживаниями. Не зря Эрик Эриксон говорил, что «игра – это капитальный ремонт чувств ребенка». У моей подруги сын приходил из детского садика, рассаживал игрушки и начинал изображать воспитателя. Подруга поинтересовалась у меня – нормально ли это? Он и так весь день в садике, приходит – и в садик играет? На мой взгляд – совершенно нормально. Ребенок проходил период адаптации в саду, и сам нашел способ, благодаря которому подключил своим собственные ресурсы, чтобы справиться с ситуацией. И именно поэтому я так люблю различные арт-терапевтические и игровые упражнения в своей работе – так как через них и благодаря им мы в символической и бережной для себя и окружающих форме можем выразить все то, что в нас накопилось.

И, наконец, в процессе взросления мы приобретаем еще один способ выражения эмоций – вербальный, то есть словесный. Когда мы злимся, мы можем сказать, что мы злимся, когда нам страшно – сказать, что испугались, когда нам грустно – мы можем сказать, что нам грустно. То есть рассказать именно о том, что мы чувствуем и ощущаем сейчас, а не обвиняем других типа «Ты меня разозлил или расстроил!». Нередко мои клиенты задают мне вопрос – почему же этому навыку не обучают в школе? К сожалению, ему нигде пока не обучают – ни в садике, ни в школе, ни в семье. Чаще всего этому жизненно важному навыку обучают только психологов, а психологи затем обучают ему своих клиентов. Навык понимания своего состояния и его вербализация приносит ощутимое облегчение нашему телу и психике.

Наверное, вы уже сами догадались, что первые два способа – телесный и поведенческий – можно отнести к незрелым способам выражения эмоций. А символизирование и вербализация – это как раз более зрелые способы выражения наших эмоциональных состояний. В этой книге не случайно так много упражнений, связанных с рисованием и написанием историй – они как раз призваны «тренировать» эти более зрелые способы.

Мне очень нравится следующий пример, иллюстрирующий, как редко мы используем последние два способа выражения эмоций в своей жизни: представим, что человека вызвал «на ковер» начальник. Человек дорожит своей работой, ссориться и хлопать дверью не сможет в силу различных причин. Начальник не сдержан на язык, где-то даже, возможно, оскорбил своего подчиненного. Что происходит с человеком? Наорать или швырнуть что-либо в ответ человеку не позволяет воспитание. Как правильно защитить свой личностные границы в этой ситуации он не знает. Рисунки и игру считает всякой ерундой, заниматься он этим не будет. В опыте человека нет навыка вербализовать свое состояние, например, сказать, как ему неприятно, что с ним разговаривают в подобном тоне. То есть оказываются не задействованы ни поведенческий, ни символический, ни вербальный способы выражения эмоций. Какой тогда остается? Правильно, остается тот единственный, который сразу же был дарован нам природой – телесный. И в итоге человек, подавив гнев, может заболеть.

Я намеренно остановилась подробнее в этом упражнении на его «теоретических» аспектах, чтобы было понятно, что же нужно делать в самом упражнении.

Первая часть упражнения – проанализировать, а какие способы выражения эмоций ты используешь чаще всего?

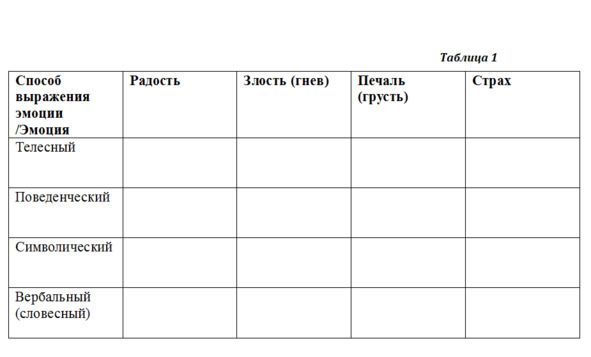

Для этого предлагаю заполнить следующую табличку. В ней отражены четыре базовые эмоции (конечно, спектр наших эмоциональных проявлений намного разнообразнее; считается, что мы рождаемся со способностью выражать эти четыре базовые эмоции, именно поэтому я их и занесла в таблицу), а также способы, с помощью которых мы выражаем эти эмоции. Например, если ты часто злишься – каким образом ты эту эмоцию выражаешь? Кричишь и швыряешь все вокруг? Тогда это и отражается в таблице, и это будет поведенческий способ выражения эмоции. Если же ты считаешь, что не злишься никогда (что, скорее всего, неправда), но зато тебя мучают мигрени и бессонница – то, вероятнее всего, ты можешь выражать свою злость только телесным способом. А вот если ты понимаешь, что злишься, и идешь бить подушку, то это будет символический способ выражения гнева. Если ты при этом приговариваешь, «как же ты меня разозлил!», то ты подключаешь и вербальный способ. То же самое нужно проделать со всеми остальными эмоциями – печалью, радостью, страхом.

Когда ты заполнишь эту таблицу – посмотри, есть ли строки, которые остались не заполненными? Например, ты не знаешь, каким образом ты выражаешь радость или грусть? Или тебе кажется, что ты никогда не боишься? Или что ты никогда не печалишься и не плачешь? Или ты никогда не злишься?

Скорее всего, именно это в твоем далеком прошлом тебе было запрещено выражать. Но эмоции нам нужны все, они никуда не исчезают, если не прожиты и не пережиты, они, как ты помнишь, если мы их не проживем, просто «запечатываются» в теле и ждут своего часа, когда смогут себя проявить. При этом бывает так, что «прорывает» их в совершенно не подходящее время и не подходящем месте. Эмоциональные состояния – механизм, который когда-то помог нам выжить, поэтому игнорировать его точно не стоит.

Все эти четыре эмоции – своеобразные сообщающиеся сосуды. Если «перекрыт» кран для выражения одной эмоции, то «прорывать» будет где-нибудь в другом месте. Так, если ребенку когда-то запрещали и злиться, и радоваться и плакать, то, скорее всего, такой человек будет бояться всего и всегда и постоянно находиться в страхе и тревоге. «Что-то ты больно радуешься, перестань!» – говорила одной моей клиентке мама практически на протяжении всего ее детства. Я не перестаю удивляться гениальности нашего языка – ведь маме в буквальном смысле было больно видеть, как беззаботно радуется ее ребенок.

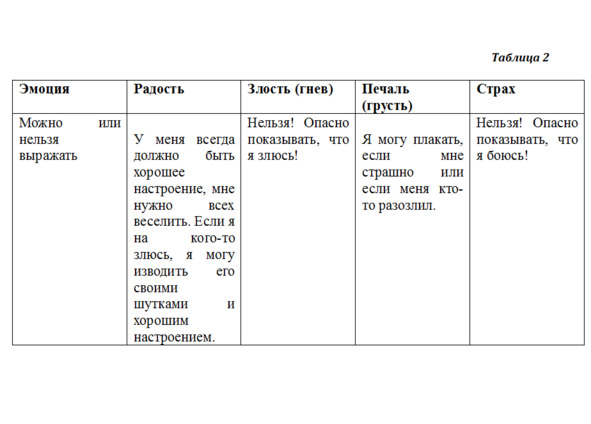

Давайте посмотрим на примере следующих таблиц, какие чувства будут проявлять себя в полную силу, если каналы для выражения других «перекрыты». Например, в семье был силен запрет на гнев и страх. Тогда это будет выглядеть следующим образом:

Как видно из таблицы, эмоция страха может маскироваться под эмоцию печали, а эмоция гнева – под эмоцию радости.

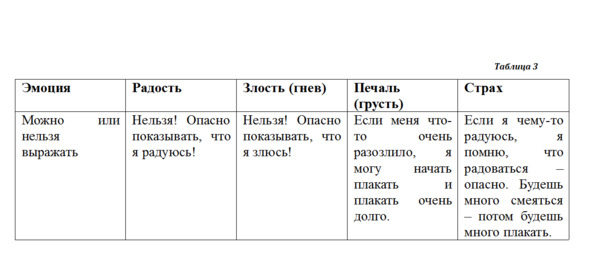

Либо еще один вариант:

Думаю, ты уже поняла принцип действия таких сообщающихся сосудов, как наши эмоции. Предлагаю тебе самой проанализировать, какие эмоции тебе в детстве запрещались, какие – разрешались. Какие эмоции ты сейчас разрешаешь себе, а какие – запрещаешь? Совпадают ли таблицы? Иногда бывает так, что очень тихая девочка, которой запрещали гневаться, во взрослом возрасте начинает испытывать как будто бесконтрольный гнев – и тогда нужно посмотреть, а какую эмоцию она запрещает испытывать себе сейчас? Нередко это бывает печаль или радость. И следующим, не менее важным шагом, будет осознание того, какие эмоции нужно себе разрешить испытывать сейчас и каким способом (телесный, поведенческий, символический, вербальный) это можно сделать?

Также интересно бывает посмотреть на эти таблицы эмоций у наших партнеров по браку – нередко бывает так, что у нас они оказываются «зеркальными» – то, что разрешено у партнера, запрещено у нас, и наоборот.

Конечно, лучший способ работать с эмоциями и эмоциональными состояниями – это групповая или индивидуальная работа в «живых» встречах. Я поэтому и предлагаю анализ эмоций (хотя что может быть не логичней и менее всего поддающимся анализу, чем наши чувства!), так как он мне кажется относительно безопасным для самостоятельной работы.

Источник