- Как себя чувствует душа если смерть была внезапной

- 1. Причины внезапной смерти от аритмии сердца

- 2. Наследственные причины внезапной смерти

- 3. Прерванная внезапная сердечная смерть

- 4. Нарушение функции желудочков как причина внезапной смерти

- 5. Занятия спортом как причина внезапной смерти

- 6. Сотрясение сердца (commotio cordis) как причина внезапной смерти

- Последний фейерверк: что происходит с телом, когда мы умираем

Как себя чувствует душа если смерть была внезапной

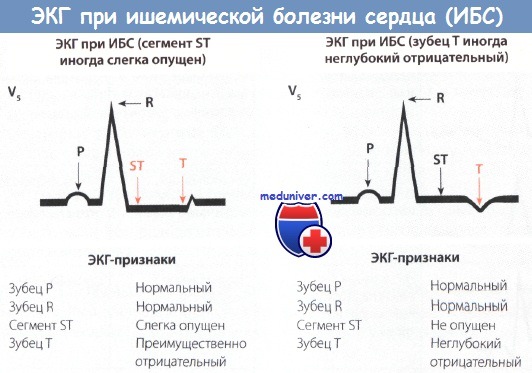

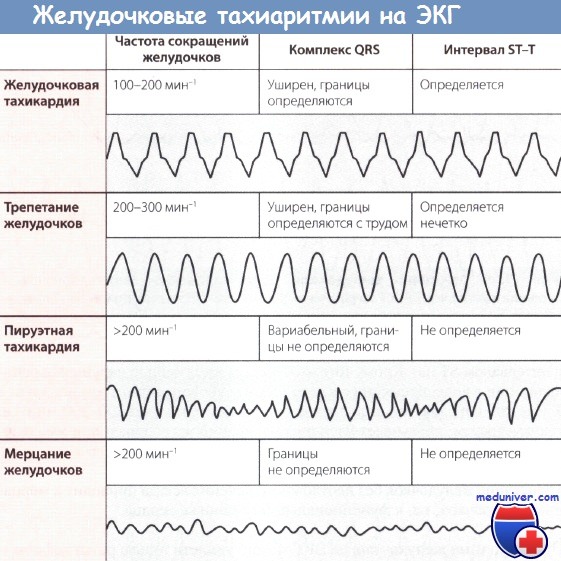

Внезапная сердечная смерть чаще всего развивается вследствие желудочковой тахикардии (ЖТ) или фибрилляции желудочков (ФЖ), обусловленных снижением функции желудочков на фоне ИБС или дилатационной кардиомиопатии. Другими причинами могут быть наследственные синдромы удлиненного интервала QT, аритмогенная кардиомиопатия ПЖ, синдром Бругада и ГКМП.

Пациенты, успешно реанимированные после внезапной сердечной смерти, развившейся не вследствие острого ИМ или иной обратимой причины, имеют высокий риск ее повторения. В этих случаях требуется обследование и лечение, которое часто включает в себя установку ИКД.

Внезапная смерть в результате сердечного заболевания — распространенное явление. В Великобритании было отмечено 100 000 случаев в год, в США — 300 000, т.е. 1-2 случая на 1000 общего населения. Риск внезапной смерти выше у лиц с известным заболеванием сердца, например, после перенесенного ИМ, особенно при сниженной функции ЛЖ. Сообщается, что в последнее время наблюдается некоторое уменьшение числа случаев внезапной сердечной смерти, предположительно вследствие улучшения мер по снижению коронарного риска.

Внезапную сердечную смерть можно определить как неожиданную смерть, имеющую сердечную причину, наступившую в течение 60 мин от момента появления первых симптомов. Внезапная смерть в большинстве случаев наступает в отсутствие свидетелей и лишь в единичных случаях — при мониторировании ЭКГ. Поэтому определение «внезапная смерть» нельзя считать синонимом «аритмической смерти».

Возможны и другие причины, такие как приобретенные клапанные и врожденные пороки сердца, опухоли сердца, электромеханическая диссоциация, нарушения мозгового кровообращения, тромбоэмболия легочной артерии или массивное кровотечение (например, вследствие разрыва аневризмы аорты).

Кроме того, даже документально подтвержденный эпизод фибрилляции желудочков (ФЖ) может быть лишь финальным событием, развившимся в результате сердечно-сосудистой катастрофы (например, массивного ИМ). Тем не менее большинство случаев внезапной сердечной смерти обусловлено фатальным нарушением ритма сердца, обычно ЖТ или ФЖ.

1. Причины внезапной смерти от аритмии сердца

ФЖ чаще возникает в результате трансформации («деградации») ЖТ, не являясь первичным нарушением ритма сердца. В значительно меньшей части случаев аритмическая смерть обусловлена брадикардией.

На сегодняшний день наиболее частой причиной внезапной сердечной смерти является ИБС. Хотя острый ИМ нередко осложняется ФЖ, на его долю приходится менее одной трети внезапно умерших пациентов. У большинства же больных обнаруживаются признаки тяжелой ИБС и снижение функции ЛЖ, а не острый ИМ. Основные причины внезапной аритмической сердечной смерти перечислены в таблице и обсуждаются в других главах.

Причины внезапной аритмической сердечной смерти:

Острый ИМ

Острая ишемия миокарда

Повреждение миокарда вследствие ИБС

Врожденные аномалии коронарных артерий

Дилатационная кардиомиопатия

ГКМП

Аритмогенная кардиомиопатия ПЖ

Миокардит

АВ-блокада

Врожденные и приобретенные синдромы удлиненного интервала QT

Синдром Бругада

Синдром WPW

Идиопатическая ФЖ

Катехоламинергическая полиморфная ЖТ

Синдром укороченного интервала QT

Нарушения электролитного баланса

Прием препаратов с аритмогенным действием (включая кокаин)

Сотрясение сердца (commotio cordis)

2. Наследственные причины внезапной смерти

При обнаружении у пациента наследуемой причины внезапной сердечной смерти его родственникам следует рекомендовать пройти кардиологическое и/или генетическое обследование. Существует большая вероятность наличия «каналопатии» (патологии ионных каналов клеток сердца) как причины внезапной сердечной смерти у внезапно умерших лиц молодого возраста, у которых при тщательной аутопсии никаких признаков органической патологии сердца не обнаруживается.

В таких случаях следует иметь в виду, что родственники пациента также могут быть носителями аномального гена, несмотря на то что их ЭКГ нормальна.

3. Прерванная внезапная сердечная смерть

Несколькими клиническими центрами было установлено, что обеспечение возможностей осуществления сердечно-легочной реанимации вне больницы спасает жизни. Тем не менее следует иметь в виду, что только 8-10% лиц, реанимированных на догоспитальном этапе, дожили до выписки из стационара. Реанимированные после острого ИМ пациенты остаются в опасности. Вероятность рецидива внезапной сердечной смерти в течение 2 лет достигает 60%.

Пациенты, реанимированные в связи с остановкой сердца, не вызванной острым инфарктом или иной острой устранимой причиной, перед выпиской из стационара должны быть обследованы с целью оценки необходимости выполнения реваскуляризации миокарда, назначения лекарственной терапии и/или имплантации автоматического дефибриллятора.

Следует отметить, что после реанимации часто наблюдается гипокалиемия. Обычно она возникает в результате стресса, вызванного остановкой кровообращения и реанимационными действиями, и не должна расцениваться как причина желудочковых аритмий.

4. Нарушение функции желудочков как причина внезапной смерти

Если остановка кровообращения явилась следствием желудочковой дисфункции, вероятность рецидива внезапной сердечной смерти тем выше, чем ниже ФВ ЛЖ. Дополнительными факторами, указывающими на плохой прогноз, являются блокада ЛНПГ и наличие неустойчивой ЖТ.

Амиодарон либо не оказывает никакого влияния на смертность, либо снижает ее в малой степени; другие антиаритмические препараты увеличивают смертность.

Показано, что применение БАБ, ингибиторов АПФ, спиронолактона или эплеренона и статинов улучшает прогноз как за счет антиаритмического действия, так и вследствие других эффектов. Наиболее важным является рассмотрение вопроса об имплантации ИКД.

5. Занятия спортом как причина внезапной смерти

В ряде случаев внезапная сердечная смерть может развиться во время занятий спортом. В молодом возрасте ее наиболее распространенными причинами являются ГКМП, аритмогенная кардиомиопатия ПЖ, синдром удлиненного интервала QT и дилатационная кардиомиопатия. У мужчин более старшего возраста самой частой причиной является ИБС. Если известно, что у пациента имеется какое-либо из этих заболеваний, ему следует рекомендовать отказаться от занятий соревновательными видами спорта.

Некоторые специалисты рекомендуют проводить осмотр спортсменов перед участием в состязании с целью предотвращения внезапной сердечной смерти во время спортивных соревнований. Однако на самом деле имеется очень мало объективных доказательств того, что это позволяет спасти жизнь спортсмену. Кроме того, такой скрининг не является экономически эффективным.

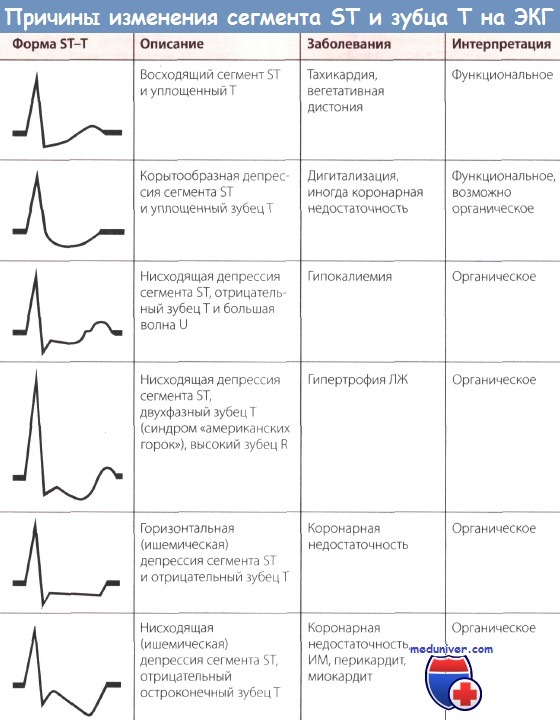

Другая проблема заключается в сложности дифференцирования «спортивного сердца» и заболевания сердца: упорные физические тренировки могут привести к гипертрофии ЛЖ, появлению неспецифических изменений сегмента ST и зубца Т на ЭКГ и/или АВ-блокады I степени или периодики Венкебаха вследствие повышения тонуса блуждающего нерва. Кроме того, диагностические сложности могут возникнуть, когда некоторые параметры занимают пограничное положение между нормой и патологией (например, когда величина QTc находится в диапазоне 440—470 мс).

6. Сотрясение сердца (commotio cordis) как причина внезапной смерти

Редкой причиной внезапной сердечной смерти во время спортивных мероприятий является сотрясение сердца. В этом случае ФЖ обусловлена резким тупым непроникающим ударом по прекордиальной области, совпадающим по времени с восходящим коленом зубца Т. Обычно это происходит у молодых людей во время игр с мячом или в ходе соревнований по другим контактным видам спорта. В таких случаях чем раньше может быть проведена дефибрилляция, тем больше шансов на выживание.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Последний фейерверк: что происходит с телом, когда мы умираем

Когда пациент приближается к смерти, в его теле происходят изменения. Они касаются дыхания, кровообращения, сознания. Мы подробно объясняем, что происходит: если понять смерть, возможно, мы будем меньше ее бояться.

Автор статьи — в прошлом сотрудник паллиативной службы, которая курирует умирающих на дому. Он был поражен тем, как спокойно многие люди смотрят в лицо собственной смерти.

Когда начинается умирание? В какой момент человек начинает свой путь к смерти?

Умирание начинается задолго до того, как мы появимся на свет. Оно закладывается еще в утробе, в скоплении клеток, из которого формируется будущий ребёнок. Некоторые клетки лишние, и они должны освободить место для новых. Только так смогут появиться органы ребенка. Именно за счет этого почек только две, а пальцев на руке — только десять. В геноме каждой клетки уже заложены программы, которые действуют как своеобразная «катапульта». Она включается в тот момент, когда клетка становится ненужной или опасной для организма. В этом случае клетка добровольно уничтожает саму себя.

Становление человека — это процесс, в котором участвуют как жизнь, так и смерть. По словам доктора паллиативной медицины Жана-Доменико Боразио, смерть — это «необходимое условие для того, чтобы мы в принципе могли появиться на свет как жизнеспособные организмы».

«Что нам известно доподлинно, так это то, что человек не умирает внезапно, в одночасье» –

Жан-Доменико Боразио, врач паллиативной помощи

Смерть вездесуща — но, появившись на свет, мы забываем об этом.

И, если всё хорошо, то смерть снова появится в нашей жизни только через несколько десятков лет. Нередко это будет заболевание, которое нельзя вылечить: рак, болезнь сердца или заболевание почек, из-за которого они больше не могут очищать кровь. И вот тогда начинается процесс умирания.

«Что нам известно доподлинно, так это то, что человек не умирает внезапно, в одночасье. Органы человеческого тела прекращают функционировать постепенно, не все одновременно, а затем в какой-то момент их работа прекращается» — рассказывает доктор Боразио.

В результате цепной реакции перестают работать печень, почки, лёгкие и сердце.

Заболевания бывают самые различные, однако в конце жизни всё всегда идёт по одной и той же схеме: сердце прекращает биться, останавливается дыхание и в последнюю очередь угасает сознание.

При этом очень трудно разделить работу сердца и головного мозга. Если сердце перестает качать кровь, насыщенную кислородом, клетки мозга начинают гибнуть уже через несколько секунд. А через несколько минут наступает смерть мозга: на ЭЭГ в этот момент будет видна прямая линия вместо привычных кривых и зубцов. Перестают работать и рефлексы, которыми управляют глубинные отделы мозга, ответственные за дыхание, глотание и сознание. Таким образом, когда сердце останавливается, вслед за ним прекращает свою работу и головной мозг.

Бывает и наоборот. В головном мозге находятся центры, которые регулируют все жизненно важные функции: кровяное давление, работу сердца, дыхание. Если произойдет повреждение этих центров — дыхание прекратится, сердечный ритм нарушится. Часто такое повреждение наступает, когда в результате автокатастрофы или несчастного случая резко повышается внутричерепное давление. Кости черепа твёрдые, поэтому при сильном ударе мягкие ткани мозга выдавливаются в единственное естественное отверстие, которое есть в черепе, — большое затылочное отверстие. Через него полость черепа сообщается с позвоночным каналом (спинной мозг переходит в ствол головного мозга). Если ствол мозга пережат или повреждён, человек умирает.

Однозначных признаков нет, но есть общие закономерности

Последние годы, месяцы и дни жизни умирающие проживают по-разному.

«Процесс умирания очень индивидуален», — рассказывает Лукас Радбрух, президент Немецкого общества паллиативной медицины и профессор Университетской клиники Бонна.

Часто он длится месяцы и даже годы.

Медики разделяют умирание на три стадии: в начале наступает «терминальная» стадия, которая продолжается один-два года. В это время постепенно снижается функционирование отдельных внутренних органов, умирающий всё чаще испытывает усталость. Затем следует «предфинальная» стадия, которая может длиться несколько недель или месяцев. В это время появляются такие симптомы, как одышка и боль. И, наконец, «финальная» стадия — последние дни. Больной перестаёт есть и пить и медленно угасает.

«Важно помнить, что такое разделение умирания на этапы — не более чем условность» — отмечает Радбрух. Оно важно для обеспечения лечения и ухода, но не даёт точной картины, «не помогает определить, когда больной умрёт».

«Раньше считалось, что о приближении смерти свидетельствует бледность кожи в области носогубного треугольника» — говорит Радбрух. Но это тоже ненадёжный признак.

Сейчас исследования, которые позволяют точно определить время смерти, находятся на начальной стадии. Некоторые ученые исследуют пробы крови на наличие маркеров, при помощи которых можно будет рассчитать оставшуюся продолжительность жизни. По словам Радбруха, лучше всего спросить лечащего врача: удивилась бы она, если бы узнала, что больной умер этой ночью или на будущих выходных? Если врач скажет, что не удивлена, — значит, пора готовиться к смерти.

Часть 2. Предсмертный хрип

Несмотря на то, что умирание — процесс строго индивидуальный, есть определённые физические изменения, общие для большинства пациентов (Palliative Care Review: Plonk&Arnold, 2005).

По мере приближения к смерти схожих черт всё больше, хотя причина смерти может быть разной. Умирающие обессилены, дышат с трудом и испытывают боль. Дыхание меняется: сначала оно становится неглубоким, затем — прерывистым, однако через некоторое время умирающий снова может сделать глубокий вдох.

Врачи предполагают, что к этому моменту центры мозга, отвечающие за дыхание, уже поражены. Они с опозданием реагируют на наличие в крови углекислого газа, позволяя ему накопиться в большом количестве. В некоторых случаях при дыхании возникают шумы, один из них раньше носил название «предсмертного хрипа». Из-за невозможности отхаркивания и откашливания в глотке и бронхах скапливается секрет, который влияет на прохождение воздушного потока при дыхании.

Предсмертные хрипы — это нередко ужасный звук, однако нет никаких данных о том, что умирающий в этот момент страдает. То же самое касается повышения уровня углекислого газа в крови — предполагается, что это оказывает скорее успокаивающее и усыпляющее действие. Предсмертный хрип (как следует из названия) свидетельствует о том, что смерть близка (American Journal of Hospice and Palliative Medicine: Morita et al, 1998). Когда остаётся совсем немного времени, хрипы могут стать неконтролируемыми.

Кроме того, в последние дни и часы перед смертью наблюдаются изменения в кровообращении. Организм пытается доставить то небольшое количество кислорода, которое сердце ещё в состоянии прокачать с кровью, к жизненно важным органам. «Пульс слабеет и часто едва прощупывается, руки холодеют, а губы могут посинеть, — объясняет Лукас Радбрух. — Это стрессовая реакция». В некоторых случаях сердце начинает биться быстрее, а давление падает, может даже появиться небольшая лихорадка.

Когда сознание меркнет

Радбрух говорит: «Кто-то до последнего вздоха остаётся в сознании. Другой может испытывать беспокойство и даже галлюцинации. А третий просто тихо угасает».

Причин для таких изменений достаточно. С одной стороны, вследствие неравномерного притока крови и кислорода нарушается метаболизм головного мозга. С другой стороны, некоторые органы перестают работать, и из-за этого в крови накапливаются токсичные вещества. Например, мочевина, которая выводится через почки, может в больших концентрациях повреждать нервные клетки. (Но и от этого умирающий не страдает. Забытье, вызванное высокой концентрацией мочевины в крови, схоже с наркозом — человеку не больно, даже приятно.)

Кроме мочевины, в крови умирающего в большом количестве накапливаются кетоновые тела, которые тоже воздействуют на сознание человека. Они вырабатываются из жира и в условиях дефицита энергии используются организмом как заменитель глюкозы, необходимой для питания головного мозга и мышц. Именно это и происходит при умирании: человек перестает есть, но не испытывает чувства голода (JAMA: McCann et al., 1994).

Умирая, многие пациенты тихо угасают или, напротив, возбуждены и что-то взволнованно шепчут. Может сложиться впечатление, что они уже покинули этот мир, однако несмотря на это, «мы должны относиться к умирающим так, как будто они всё понимают», — подчеркивает Лукас Радбрух. «Нам точно не известно, как много они способны воспринять».

Многие пациенты продолжали воспринимать происходящее даже после остановки сердца. Об этом свидетельствуют результаты крупного исследования. Учёные опросили 140 человек из Великобритании, Австрии и США, переживших остановку сердца. Девять процентов опрошенных сообщили, что испытали околосмертные переживания: чувствовали страх, видели свет или членов семьи.

Двое из опрошенных помнили процесс собственного реанимирования. Один из них рассказывал о том, что наблюдал за действиями врачей сверху, из угла комнаты. Он помнит, что врачи включили дефибриллятор и пытались «запустить» сердце, заставить его снова биться в нужном ритме. И это совпадало с тем, что происходило в действительности. Интересно, что больной пришёл в сознание только через несколько минут после остановки сердца.

Когда сердце останавливается и перестаёт снабжать головной мозг кислородом, нервные клетки гибнут не сразу. Напротив, их активность резко возрастает. Об этом сообщают учёные, которые исследовали электрическую активность мозга у лабораторных крыс (мозг крысы во многом схож с мозгом человека). Через несколько минут после того, как у грызунов переставало биться сердце, можно было наблюдать всплеск электрической активности — исключительно сильный. «Это может объяснить, почему воспоминания больных, переживших клиническую смерть, настолько реальные и точные», — пишет один из авторов исследования, анестезиолог Джордж Машур (George Mashour) из Медицинской школы при Мичиганском университете.

Когда останавливается сердце, в головном мозге происходит настоящий «фейерверк». Нервные клетки выбрасывают колоссальное количество норадреналина, который воздействует на лобные доли мозга и обостряет внимание. Также происходит выброс серотонина, поэтому возможны галлюцинации и мистические озарения. И в самый последний момент из среднего мозга поступает дофамин. Он отвечает за чувство удовлетворения, дарит ощущение тепла и радости. Возможно, даже счастья.

Оригинал интервью — на ZEIT ONLINE.

Благодарим волонтёра фонда «Вера» Вениамина Сапожникова за перевод этой статьи.

Как поддержать пациентов хосписов?

Поддержать пациентов хосписов очень легко. Можно подписаться на ежемесячные пожертвования (поставив галочку напротив «Хочу жертвовать ежемесячно») или совершить разовое пожертвование:

Источник