- Есть ли у растений чувства? Биологи — о боли в корешках, трипе гороха и лесной солидарности

- Растения, как и животные, выделяют вещества, подавляющие боль. Если бы они не испытывали ее, какая в этом была бы необходимость?

- Балушка считает это доказательством того, что лоза способна видеть, ведь в этом случае растение-хозяин не выделяло химических веществ и не посылало электрических сигналов. По мнению Балушки, видеть могут все растения.

- Читайте также

- Дарвин предположил, что кончики корней выполняют функции, аналогичные функциям мозга у простых животных. Пропасть между этими двумя царствами могла быть преодолена еще тогда, но исследования приостановились на сто лет. В 1973 году вышла книга Питера Томпкинса и Кристофера Берда «Тайная жизнь растений». Она была основана на невоспроизводимых экспериментах и нанесла отрасли удар, от которого та не оправилась до сих пор.

- Тем не менее деревьям более 300 миллионов лет, современным людям — 300 тысяч, а лесничеству — всего 300. Большую часть своей истории деревья прекрасно справлялись без посредников — отчасти из-за того, что вовсе не соперничали друг с другом.

- Поговорите с капустой, или Как наука доказала, что растения нас понимают

- Немного истории

- Опыты Бакстера: растения умеют читать наши мысли?

- Мнение отечественной науки

- Они слышат и понимают нас

- Зачем это нужно?

Есть ли у растений чувства? Биологи — о боли в корешках, трипе гороха и лесной солидарности

Еще Дарвин выдвинул гипотезу, что кончики корней выполняют у растений роль мозга. Однако после него еще целое столетие никто не пытался изучать растительный аналог нервной системы. Небольшой группе современных биологов удалось доказать, что растения способны к зрению, чувствуют боль и наркотическое опьянение. Почему эта область знаний окружена завесой молчания и каких успехов достигла она в последние годы, пишет журнал Nautilus.

Франтишек Балушка, профессор цитологии растений из Боннского университета, вместе со Стефано Манкузо из Флорентийского университета и другими коллегами решили исследовать воздействие наркоза на растения. Для эксперимента была выбрана венерина мухоловка — растение, заманивающее свои жертвы в ловушку из сдвоенных листьев, которые захлопываются, как только насекомое касается волосков на их внутренней стороне. Половинки листа смыкаются во мгновение ока, образуя «желудок», в котором переваривается пища.

Экспериментируя с анестетиками, в том числе применяемыми при операциях на людях, ученым удалось добиться прекращения электрической активности внутри растения, в результате чего ловушка перестала реагировать на касание. Схожим образом вел себя под наркозом и горох: его усики, которые обычно тянутся во все стороны в поисках поверхностей для крепления, перестали вытягиваться и завились на месте. После того как введенное вещество было расщеплено, естественная активность растений возобновилась.

Значит ли это, что растения пришли в сознание так же, как люди приходят в себя после общего наркоза? Это очень важный вопрос, ведь чтобы прийти в сознание, нужно его иметь.

«Растения и деревья, без сомнения, могут испытывать боль, — говорит Балушка. — Любой живой организм нуждается в этом, чтобы соответствующим образом реагировать на происходящее». Доказательство тому, объясняет он, можно наблюдать на молекулярном уровне.

Растения, как и животные, выделяют вещества, подавляющие боль. Если бы они не испытывали ее, какая в этом была бы необходимость?

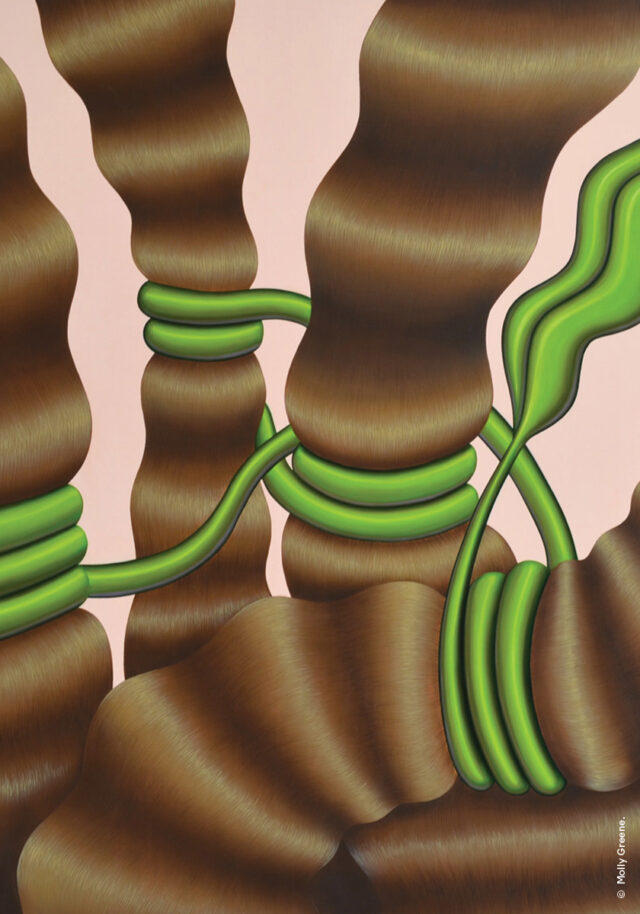

Балушка сделал и несколько других открытий. В Южной Америке произрастает лоза, чьи листья приобретают форму листьев растения-хозяина, которое она обвивает. Логично было бы предположить, что в основе такого поведения лежит химическая активность: лоза выявляет душистые вещества дерева и реагирует, видоизменяя свои листья генетически предопределенным способом.

Одному из исследователей пришло в голову поселить лозу на искусственном растении с пластиковыми листьями. В результате она сымитировала форму искусственных листьев так же, как настоящих.

Балушка считает это доказательством того, что лоза способна видеть, ведь в этом случае растение-хозяин не выделяло химических веществ и не посылало электрических сигналов. По мнению Балушки, видеть могут все растения.

О том, что деревья умеют отличать свет от темноты, было известно и прежде. Мы также знали, что буки могут измерять продолжительность дня, используя для этого световые рецепторы, которые дают сигнал к пробуждению. Но это всё же далеко от зрения в значении распознавания форм и цветов.

Здесь Балушка ссылается на исследования кутикулы — слоя ткани на поверхности растений. У большинства из них этот слой полностью прозрачен. Если всё, что делают растения — это улавливают солнечный свет для производства глюкозы, на их поверхности (куда попадает больше всего света) должны размещаться необходимые для фотосинтеза органы — хлоропласты. Известно, что чем дальше от поверхности, тем меньше поглощается света.

И тем не менее кутикула прозрачна. Более того, у некоторых растений она имеет вид линзы, то есть фокусирует свет — подобно тому, как это делает роговица глаза. Если фотосинтез — единственная задача листьев, намного разумнее было бы просто пропускать лучи, а не собирать их. Фокусирование не увеличивает количество света, попадающего на лист.

Листья, играющие роль глаз? Эта идея кажется особенно странной, если учесть, что каждую осень деревья сбрасывают свои «глаза».

Однако шесть месяцев (в климатических условиях Европы) — довольно долгий срок для животного мира. Мухи, например, пользуются глазами около месяца — примерно столько длится их жизнь. А поденки, чьи имаго живут около одного дня, пользуются зрением меньше 24 часов.

Еще один интересный факт, связанный с деревьями: после того как листья сформировались, клетки в них не обновляются в течение всего сезона созревания, то есть довольно долго. Для сравнения, клетки роговицы человеческого глаза полностью заменяются каждые 7 дней.

Читайте также

Казалось бы, такие открытия, как боль и зрение у растений, должны потрясти научное сообщество. Однако реакция была сдержанной. Балушка — чуть ли не единственный, кто серьезно занимается данной темой. А значит, эта отрасль науки может вскоре снова исчезнуть, как это уже один раз произошло во времена Дарвина.

Дарвин предположил, что кончики корней выполняют функции, аналогичные функциям мозга у простых животных. Пропасть между этими двумя царствами могла быть преодолена еще тогда, но исследования приостановились на сто лет. В 1973 году вышла книга Питера Томпкинса и Кристофера Берда «Тайная жизнь растений». Она была основана на невоспроизводимых экспериментах и нанесла отрасли удар, от которого та не оправилась до сих пор.

Есть и еще одна проблема, объясняет Балушка. Все исследования нервной системы, мозга и таких явлений, как боль, изначально проводились на людях. Поэтому необходимые термины уже заняты. Было бы некорректно переносить эти понятия на растения, в которых наблюдаются схожие процессы. Нейробиология оказалась зарезервирована для животных.

Достижение равенства между разными формами жизни требует дальновидности и научной ясности. Дарвиновская идея о «выживании сильнейших» не подразумевает, что все формы жизни воюют друг с другом и сильнейший одерживает верх. Речь идет скорее о способности адаптироваться к определенной среде и успешно размножаться. Это значит, что виды, делающие ставку на объединение, также могут преуспеть.

Пример деревьев, волков и особенно людей показывает, насколько успешными бывают сообщества. Поэтому более корректно говорить о «выживании наиболее приспособленных», а не самых сильных и агрессивных видов.

Более того, ранние виды были не примитивными и недоразвитыми, а хорошо приспособленными к условиям своего времени. Природа изменчива, континенты движутся, климат меняется, поэтому задача эволюции — не улучшение организмов, а обживание в новой конфигурации окружающей среды.

Согласно устаревшему представлению о развитии форм жизни, живые существа постоянно совершенствовались до тех пор, пока наконец не появился человек, стоящий на вершине творения. Лесничие считают себя своего рода посредниками: они убеждены, что деревья, принадлежащие не только к разным, но и к одному виду, соперничают между собой за свет, воду и питательные вещества. Считается даже, что естественные леса не уцелели бы без помощи лесничих.

Тем не менее деревьям более 300 миллионов лет, современным людям — 300 тысяч, а лесничеству — всего 300. Большую часть своей истории деревья прекрасно справлялись без посредников — отчасти из-за того, что вовсе не соперничали друг с другом.

Прискорбно, что последние сто лет мы рассматривали природу как зону боевых действий между разными видами. По мнению философа Эмануэле Коччи, который недавно написал книгу о растениях под названием «Корни мира», природа — это не зона боевых действий. Напротив, в ней царит солидарность.

Источник

Поговорите с капустой, или Как наука доказала, что растения нас понимают

Когда человек срывает цветок, ломает ветку дерева или покупает в цветочном ларьке выращенные на химикатах розы, он часто даже не задумывается, что растению может быть больно…

Многие садоводы и любители комнатных растений считают, что их питомцы — разумные и тонко чувствующие существа, однако мало кто знает о существовании целого направления науки, которое изучает способность растений воспринимать и расшифровывать информацию, исследует их поведенческие реакции. Называется оно психологоботаника (или фитопсихология).

Немного истории

Первые известные нам научные работы в этой сфере принадлежат древнегреческим мыслителям Теофрасту и Аристотелю — основателям ботаники и географии растений в известном нам виде.

Аристотель, например, признавал существование души у растений, а потому относил их к одушевленной природе. Великий ученый и врач Парацельс разделял учение о сигнатурах (Signanaturae — знаки природы), согласно которому природа отметила каждое растение особым знаком, и разгадав его, врач сможет вылечить ту или иную болезнь. Еще он писал, что у растений существует симпатическая связь со звездами и планетами, благодаря которой можно привлекать для лечения планетарные влияния. «Отец ботаники» Теофраст свел все известные на то время знания о растениях в единую систему.

Ботаникой увлекался и Гете. Он полагал, что все органы растения — метаморфоз листа, а также верил в существование «прарастения», от которого произошли все остальные.

В 1960-е годы родилась современная фитопсихология — полиграфолог и доктор биологических наук Клив Бакстер начал изучать перцепцию (восприятие) растений.

Опыты Бакстера: растения умеют читать наши мысли?

Бакстер проводил опыты при помощи датчиков полиграфа (детектора лжи). Он намеревался доказать, что растения способны чувствовать, и их реакции подобны реакциям человека. Исследователь полагал, что у растений есть как минимум первичное сознание и способность чувствовать эмоции и мысли людей.

В 1966 году он провел эксперимент с драценой. Когда растению причиняли вред или только выражали такое намерение, датчик фиксировал реакции, аналогичные человеческим. Ученый проделал множество опытов, и каждый из них показывал: растения способны чувствовать эмоциональное состояние человека, реагировать на его действия и намерения, а также на гибель животных и других растений. Например, когда к листьям подносили зажженную спичку, прибор фиксировал испуг, а полив вызывал точно такую же реакцию, как радость у человека.

Самописец вычерчивал кривую «волнения» даже когда исследователь просто думал о том, чтобы поджечь лист — еще до того, как он решался взяться на спички. Растение могло испытывать беспокойство, если в помещении появлялся негативно настроенный по отношению к нему человек или животное. Бакстер утверждал, что листья реагировали на возможную угрозу, даже если были оторваны от растения.

Как-то раз лабораторию ученого посетил физиолог из Канады, попросивший Бакстера продемонстрировать ему свои опыты. Ни одно из 5 растений не показало реакции на появление постороннего человека. Физиолог рассказал, что в своей лаборатории он сжигает растения, чтобы определить сухой вес — и растения просто «остолбенели от ужаса», впали в шоковое состояние при его появлении. Когда гость покинул помещение, питомцы Бакстера вновь стали реагировать обычным образом.

Описаны и другие удивительные случаи. Так, однажды растение отреагировало на свое изображение, которое ученый, читавший лекцию за сотни километров от лаборатории, демонстрировал слушателям в зале. В эксперименте с креветками, которых окунали в кипящую воду, подопытные филодендроны сразу же среагировали на жестокость. Прибор зафиксировал реакцию даже когда Бакстер порезал палец! То есть, они чувствуют страдания живых существ и выражают сострадание.

Эксперименты доказали, что растения способны распознавать людей. В ходе опытов ассистент Бакстера травмировал их, тем или иным способом причиняя вред. Какое-то время он больше не приходил в лабораторию, и на появление других людей реакция растений была нейтральной. Когда «мучитель» снова появился, самописцы зафиксировали бурную реакцию, свидетельствующую о том, что растения узнали его! При этом реакция проявилась даже у тех, кому ассистент не наносил повреждений.

Предположение Бакстера, что растения — организмы, не обладающие даже нервной системой, — способны воспринимать информацию и реагировать на происходящее, было расценено научным сообществом как совершенно невероятное. Его опыты не были признаны в полной мере, но они сыграли свою роль. Многие другие ученые решились на дальнейшее изучение вопроса, справедливо полагая, что обмен психической и энергетической информацией между живыми существами возможен — просто мы пока не понимаем, как он работает.

Мнение отечественной науки

Профессор В.Н. Пушкин из Института общей и педагогической психологии в 1970-х годах провел серию экспериментов, в ходе которых доказал что подобный обмен существует, и отсутствие нервной системы — факт незначительный, поскольку сам контакт может проходить через биоэнергетическое излучение, воспринимаемое клетками. Однако, одновременно стало ясно, что развивается этот процесс на необъяснимом (по крайней мере, в настоящее время) уровне.

Психологи погружали испытуемого человека в гипноз, внушая ему разные эмоции. В 80 см от испытуемого стояло растение, к которому были прикреплены датчики. При смене эмоционального состояния человека эти датчики фиксировали реакцию! В других сходных экспериментах растение реагировало на ложь человека под допросом.

По мнению профессора Пушкина, такие опыты говорят о единстве информационных процессов, которые протекают в клетках растений и в нервной системе человека. Единство это берет свое начало из тех времен, когда на планете появилась первая молекула ДНК. Если животные чувствуют отношение человека и его эмоции, то почему такого чувства не должно быть у растений?

И.И. Гунар, возглавлявший кафедру физиологии растений при Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, был убежден: у каждого растения — свой характер, свои особенности и привычки.

Тогда же — в 70-х годах прошлого века — он провел ряд экспериментов, которые доказали: растениям присущи электрические импульсы, созвучные с нервными импульсами людей. В частности, было установлено, что они обладают особыми реакциям на свет: если их день продлевали искусственным светом, это вызывало усталость.

В 1971 году ассистент Гунара Леонид Панишкин снял фильм «Могут ли растения чувствовать». В нем рассказано о влиянии на растения света, ветра, туч, прилета пчелы или птицы, отравления химическими удобрениями, ожога; показано, что растения впадают в состояние «бессознательности», когда подвергаются удару или окружены парами хлороформа. Камера снимала растения через разные временные интервалы, чтобы показать их «танец» и продемонстрировать разумность существ, живущих в ином временном измерении, нежели люди.

Известны также эксперименты биолога В.Г. Карманова: он создал теплицу, где растения могли сами (при помощи датчиков) регулировать уровень освещенности и полива.

Они слышат и понимают нас

Профессор ботаники из Германии Рудольф Штайнер утверждал, что растения улавливают наше настроение. Он вырастил капусту весом в 43 кг и луковицы весом более 4 кг, нежно и ласково общаясь с ними.

В 1999 году биолог Лютер Бербенк описывал свои опыты по выращиванию кактусов без колючек. Ученый каждый день разговаривал с растением и просил его расти так или иначе. Таким образом он вырастил несколько необычных растений (белый тутовник с прозрачными ягодами, гигантскую сливу, белую маргаритку и благоухающую оранжевую лилию). Бербенк подчеркивал, что не заставлял их поменять запах или цвет, но убеждал в дружеском расположении и старался искренне передать вибрации любви.

Множество исследований посвящено влиянию музыки и звуков на растения; большинство ученых считают, что они усиливают фотосинтез. Это происходит благодаря резонансному механизму, который помогает накапливать энергию и ускоряет обмен веществ. Особенно растениям нравится щебетание птиц и классическая музыка.

Что касается «языка химии», то известно, что растения, почувствовав приближение опасности (например, животных или вредных насекомых), выделяют этилен. Это может объяснять привычку некоторых животных выбирать для еды только определенные листья.

Специалист в области физиологии растений профессор Эдинбургского университета Энтони Труэвас считает, что интеллектуальные способности растений очень высоки. Он не согласен с утверждением, будто они руководствуются только эволюционными инстинктами. Ученый полагает, что растения обладают разумностью, которую человек не замечает из-за разницы временных шкал. Жизнедеятельность растений проходит по другим временным законам, поэтому людям трудно уловить в их жизни осмысленную последовательность. Он отмечает, что более развитым интеллектом обладают растения, живущие в диких условиях.

Интересно, что шаманы в Мексике знают об удивительных свойствах тех или иных растений. Они считают, что каждое из них обладает своим духом и способно помогать человеку в решении той или иной проблемы (вспомним Парацельса!).

Американский исследователь мифологии Роберт Гордон Уоссон присутствовал на церемонии в Мексике, во время которой шаман съел священный гриб теонанкатль и, пребывая в трансе, рассказал ученому о волновавшей того ситуации — судьбе его пропавшего сына. Все слова шамана сбылись.

Зачем это нужно?

Издревле люди собирали различные травы для лечения и различных бытовых нужд, зная, как может помочь тот или иной цветок. Возможно, новые исследования и эксперименты помогут нам лучше понять внутренний мир растений, их характер и привычки. Это научит нас уважать их не только за то, что они могут дать человечеству, но и за возможность познать окружающий мир и природу. Разве это не путь к познанию самих себя?

В конце концов, пару сотен лет назад традиционное мировосприятие не признавало множества вещей, понимание которых для нас теперь — обыденность. Ведь как мало мы, в сущности, знаем о себе и о месте, в котором живем! Наша планета — это единый организм, где все части системы связаны воедино.

Сегодня даже исследователи не могут в точности обрисовать детали поведенческого механизма и, тем более, характера тех или иных растений. Они лишь пытаются осмыслить и исследовать основы. А значит, и мы в познании наших «зеленых друзей» можем опираться только на собственный опыт, ощущения и знание о том, что все живые существа ценят любящее отношение. Если принять за аксиому утверждение, что каждое растение индивидуально, то стоит, основываясь на своих ощущениях, пытаться найти индивидуальный подход. И кто знает, какие открытия за этим последуют.

А есть ли нечто общее в характере отдельных видов в царстве растений? Возможно! Например, вот, что в народе говорят о характерах «друзей с грядки»:

- Огурцы и морковь любят неторопливых и спокойных пожилых женщин. Они не выносят шума и суеты, крика, а также не любят, когда вокруг много детей.

- Вся зелень отдает предпочтение мужскому полу — если хотите, чтобы она стала более душистой, то полив салата, укропа и петрушки лучше поручить мужчине.

- Редис и редьку лучше не смущать руганью — они могут стать жесткими и начать горчить.

- Помидор— признанный весельчак, обожающий смех и музыку. Не любит, когда его окружают люди в плохом настроении, удвоить будущий урожай помидору помогут ежедневные полуторачасовые музыкальные концерты.

- Капуста любит общаться — обязательно поговорите с ней во время прополки, она с радостью вас выслушает.

- Картофелю нравится, когда ему делают комплименты во время окучивания, а перец и баклажаны— знатные снобы, предпочитающие, чтобы к ним не прикасались руками слишком часто.

А что вы об этом думаете? Случалось ли вам замечать какие-то необычные реакции своих зеленых питомцев или разговаривать с ними?

Источник