Правда ли, что нервные клетки умирают во время стресса? Как и почему это происходит?

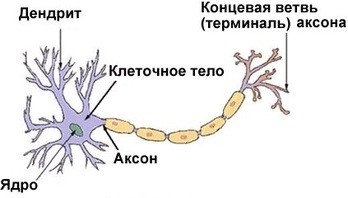

Здесь следует отметить тот факт, что нервные клетки гибнут постоянно, каждый день мы теряем некоторое количество нейронов, и это биологически запрограммированный процесс. Каждый нейрон имеет аксон и большое количество дендритов, по средством которых он связывается с другими нейронами и образует сеть, выполняющую определенную функцию, другими словами количество связей — показатель активности, если у какого-то нейрона их нет, значит, он не участвует в процессе обработки информации и передачи сигналов, а следовательно просто так расходует энергию, от таких и можно избавляться.

Так же следует сказать и о том, что уже давно опровергли утверждение «нервные клетки не восстанавливаются», и что наша нервная система статична и неспособна к регенерации, нейроны очень даже восстанавливаются. В головном мозге есть определенные зоны(субвентрикулярная зона и субгранулярная зона) в которых проходит процесс нейрогенеза(образования новых клеток), часть из них умирает, а часть образует новые синаптические связи и включается в общий процесс. Сейчас этот вопрос изучается еще более активно, для того чтобы можно было стимулировать нейрогенез извне, с целью лечения различных нейродегенеративных заболеваний.

Вернемся к изначальному вопросу, стресс — понятие очень расплывчатое. Для организма в принципе любое воздействие — стресс, потому что любая информация, воспринимаемая нами, закономерно приводит к возбуждению определенных нейронов и, соответственно, к выработке нейромедиаторов, гормонов и так далее. Но есть так же такое понятие как «дистресс», это, если можно так выразиться, сверхпороговый раздражитель, который приводит к чрезмерной активации различных областей мозга и систем организма. Гормоном стресса закономерно считается кортизол, так же при стрессе повышается и уровень норадреналина, адреналина, в головном мозге повышается количество глутамата(активирующего медиатора), и снижается уровень ГАМК(тормозного медиатора, отвечающего в том числе и за способность головного мозга восстанавливаться до состояния покоя). Повышение глутамата — закономерная реакция на стресс, повышенное его количество приводит нервную систему в состояние гипервозбуждения, для того чтобы можно было реагировать на стрессовую ситуацию как можно быстрее, принимать какие-либо решения или действия. Но при хроническом стрессе это будет принимать по большей части негативные последствия, постоянно повышенная возбужденность, снижение количества ГАМК — приведет к перевозбуждению нейронов, непосредственно от этого они не погибнут, они просто «выключатся» из работы и снизят свою активность. Но хронический стресс в долгосрочной перспективе может нарушить не только механизм передачи сигнала между нейронами и биохимию нейромедиаторов, но и метаболические процессы организма.

И как раз из-за этих нарушений нейроны и могут погибнуть, при стрессе нарушается обмен глюкозы в организме, кислородный обмен, липидный обмен, повышается артериальное давление(что может сыграть злую шутку у пожилых людей, с ослабленными сосудами, на которых уже к тому же образовалось немало атеросклеротических бляшек, что в теории(и на практике) может привести вообще к инсульту, а это массовый геноцид нервных клеток), кратковременное повышение активности щитовидной железы, сменяется стойким угнетением ее функции, что в свою очередь замыкает порочный круг, т.к. основная область действия гормонов щитовидной железы — это обмен веществ и выработка энергии.

В конечном итоге можно сказать, что нейроны при хроническом стрессе могут погибнуть вследствие возникающего недостатка питательных веществ, витаминов, из-за кислородного голодания, связанного в том числе и с нарушением кровоснабжения тканей головного мозга, из-за интоксикации различными продуктами жизнедеятельности, например при стрессе повышается уровень кетоновых тел, которые в свою очередь весьма токсичны для организма.

Напоследок, биохимические и метаболические нарушения я описал не в полной мере, т.к. я не учел еще целую кучу различных факторов, например при стрессе может наблюдаться бессонница, либо может развиться депрессия, и эти состояния лишь усугубят ситуацию, в перспективе они, вместо со стрессом, могут привести уже и к соматическим(со стороны органов и систем) патологиям. Плюс и изменения гормонального фона я так же описал не полностью, изменяется и обмен цитокинов, других нейромедиаторов и гормонов, которым тоже отведена определенная роль в организме, и нарушение их обмена и функции приводит к различным проблемам.

Все это справедливо для действительно сильного стресса, сохраняющегося на протяжении длительного времени, при котором еще и сам человек не заинтересован в том, чтобы себе помочь, не идет к врачу, а наоборот начинает, к примеру, употреблять алкоголь, а это, к слову, очень(!) сильно ухудшает прогноз и еще больше нарушает работу организма и центральной нервной системы в частности.

Источник

Механизм разрушения мозга при стрессе

Во время стресса из надпочечников выделяется кортизол. Кортизол (он же гидрокортизон, 17-оксикортикостерон, или соединение F) — биологически активный гормон, производимый корой надпочечников. Эти парные эндокринные железы, прилегающие к почкам и проецирующиеся на уровне 6–7 грудного позвонка, вырабатывают кортизол при содействии адренокортикотропного гормона (АКТГ). В свою очередь сигнал к выработке АКТГ идет из гипоталамуса — центра управления нейроэндокринной деятельностью, расположенного в головном мозге.

Повышенный уровень кортизола напрямую формирует патологические процессы в мозге.

В первую очередь от кортизола страдают лобные доли, которые ответственны за кратковременную память, внимание, контроль эмоций, планирование, принятие решений.

В результате — при стрессе внимание рассеивается, мы не можем принимать решения, с трудом сдерживаем эмоции, и не способны запомнить, куда только что положили ключи.

Дети, на которых родители кричат, позорят, запугивают, игнорируют, обзывают, а еще хуже бьют, растут в постоянном стрессе и это влияет на лобные доли мозга. Даже если просто детей постоянно во всем контролируют и лишают самостоятельности, лобные доли у них уменьшаются, перестают активно работать и могут вообще в принципе не развиться до нормальных размеров. Это значит, что академическая успеваемость детей будет низкой, они будут не способны принимать правильные решения, контролировать эмоции, мотивировать себя на учебу, а будут ленивы, расхлябаны и подвержены влиянию дурных компаний.

Для многих авторитарных родителей это становится откровением: то, что они страются развить в детях посредством доминантного воспитания, они, наоборот, разрушают, а именно — самостоятельность, ответственность, дисциплину, мотивацию к учебе, контроль эмоций.

Взрослые люди, у которых проблемы с ответственностью, планированием и самоконтролем, которые ленивы и легко впадают в раздражение и тревогу, скорее всего пережили насилие. Им в детстве лобные доли изрядно подсократили любящие и заботливые родители, которые, конечно же, хотели для детей только самого лучшего.

При хроническом стрессе также начинают уменьшаться в объеме гиппокампус и амигдала, части лимбической системы мозга, расположенной в подкорке.

Гиппокампус стимулирует рост новых нейронов в мозгу, новых нейронных сетей, принимает участие в формировании долговременной памяти. Когда гиппокампус поврежден, то может наступить амнезия, неспособность запоминать, хотя старые воспоминания могут быть по-прежнему прочными. Взрослые люди, переживающие стресс, иногда не могут вспомнить, что они ели на завтрак, но помнят в деталях, что они проходили в школе по литературе, могут цитировать стихи часами.

Дети, переживающие домашнее насилие, становятся неспособными запоминать новый материал в школе, потому что их гиппокапмпус уменьшился. Именно поэтому они получают двойки за невыученные уроки. Им просто нечем учить, гиппокампусу бы самому выжить, какой тут нейрогенезис, какие тут новые связи! Родители, которые кричат на детей за их неспособность выучить уроки, обзывают тупицами и лентяями, с каждым криком еще больше уменьшают гиппокампус.

АМИГДАЛА (МИНДАЛЕВИДНОЕ ТЕЛО)

Амигдала — это хранилище эмоциональной памяти, здесь наше счастье и наша радость, но здесь же и все наши триггеры, кнопки, на которые изо всех сил нажимают окружающие. Триггеры — это стимулы, которые вызывают неприятные воспоминания. Когда триггер срабатывает мы реагируем очень быстро и подчас болезненно. Посмотрите, какая амигдала маленькая — просто крошечный шарик на конце гиппокампуса, а от нее столько проблем. Она обладает огромной властью и иногда просто распоясывается.

Амигдала предназначена для выживания и реагирует на триггеры, не вовлекая кору головного мозга. Просто когда мы видим что-то, что когда-то испугало нас в прошлом, амигдала считает, что это угроза нашей жизни и запускает симпатическую нервную систему без всяких рассуждений, и мы мгновенно чувствуем страх или гнев, «убегаем или защищаемся». Амигдала, в сущности неплохая, она хочет нас спасти. Но ее реакция бывает настолько сильной, что она превращается в террориста и захватывает весь мозг, никакие умные доводы не помогают. С точки зрения эволюции это правильно, в каменном веке нам надо было убегать от хищных зверей или бороться с соседними врагами без проволочек, просто на автомате, чтобы спастись от смерти. Сейчас уже нет ни диких зверей, ни врагов, но реагируем мы как древние люди.

При хроническом стрессе амигдала уменьшается в размерах, при помощи все того же повышенного уровня кортизола. И сама- то невелика, а тут еще больше сжимается. В результате, к чему это приводит? Очень легко раздражаемся, быстро впадаем в панику или депрессию. Люди с уменьшенной амигдалой часто не способны к эмпатии, сочувствию, что, в сочетании с агрессивностью, является базой для антисоциального развития личности. Социопаты — это, как правило, люди, пережившие насилие, то есть их амигдала сжалась до минимума. Они быстро впадают в агрессию и не способны сочувствовать, поэтому предрасположены к криминальным действиям. Ни раскаяния , ни сожаления, ни стыда, ни совести. Хотя бывают и врожденные аномалии амигдалы.

Поскольку при стрессе лобные доли, которые ответственны за контроль эмоций, тоже уменьшаются, то эмоциональное регулирование становится еще более затруднительным. Некому укротить строптивую амигдалу.

Источник

Новые факты о нервных клетках

Крылатое выражение «нервные клетки не восстанавливаются» все с детства воспринимают как непреложную истину. Однако эта аксиома — не более чем миф, и новые научные данные его опровергают.

Факт №1: Гибель нервных клеток в нас изначально запрограммирована.

Ежедневно в организме человека гибнут десятки тысяч нервных клеток. В год мозг может терять 1% и более от общего их количества. И это «запрограммировано» самой природой.

Если посмотреть на низших животных, например – на круглых червей, то у них никакой гибели нервных клеток нет в принципе. Как имеет аскарида 162 нейрона в «молодости», так с ними же и умирает. Похожая картина и у других червей, и у многих моллюсков, даже у насекомых. Количество и расположение нервных клеток у них жёстко задано генетически. А особи с «неправильной» нервной системой чаще всего не выживают. Однако жёсткие ограничения в устройстве нервной системы не дают подобным животным возможности обучаться и менять поведение.

Факт №2: Наиболее интенсивно нейроны гибнут у детей

70% нейронов, заложенных еще при эмбриогенезе, гибнут ещё до рождения ребёнка. И это нормально – именно в детском возрасте способность к обучению должна быть максимальна, а потому и мозг должен обладать самыми значительными резервами. Резервами, которые прямо в ходе обучения апробируются и сокращаются по мере возможности, чтобы снизить нагрузку на весь организм. Иными словами, можно сказать, что избыточное количество клеток нервной системы – необходимое условие для обучения и то, что обеспечивает многообразие возможных вариантов развития человека – то есть нашу индивидуальность.

Смысл пластичности в том, что функции погибших нервных клеток берут на себя их оставшиеся в живых „коллеги“, которые увеличиваются в размерах и формируют новые связи, компенсируя утраченные функции. Одна живая нервная клетка может заменить девять погибших.

В зрелом возрасте процесс гибели клеток продолжается, но уже не так сильно. Однако, если не нагружать мозг новой информацией, то он будет оттачивать старые навыки, сокращая количество нервных клеток, необходимых для их реализации. Клеток будет становиться меньше, а связей у них с другими клетками – больше. И это, опять-таки, совершенно нормальный процесс.

У пожилого человека нейронов в мозгу существенно меньше, чем у младенца или молодого человека. Однако соображать он может намного быстрее, не говоря уж о том, что знает существенно больше. Всё это – благодаря отлично простроенной в процессе обучения архитектуре связей между нейронами.

А вот в старости, если нет обучения, то мозг человека, как и весь организм, начинает программу свёртывания – то есть старения, приводящего к смерти. И чем меньше показатели востребованности у разных систем организма, то есть чем меньше физическая и интеллектуальная нагрузка, чем меньше человек двигается и общается с другими людьми – тем процесс быстрее. Вот почему требуется постоянно осваивать новую информацию.

Факт №3: Нервные клетки восстанавливаются – причем генерируются в трех местах человеческого организма

Новые нервные клетки не появляются в ходе деления, как это происходит в других органах и тканях организма, а образуются в ходе нейрогенеза, который наиболее активен во время внутриутробного развития. Нейрогенез начинается с деления предшественников нейронов — нейронных стволовых клеток, которые затем мигрируют, дифференцируются и образуют полностью функционирующий нейрон.

Нейрон — особенная клетка, у неё имеются отростки: длинные называются аксонами, а короткие разветвлённые —дендритами. Нейроны генерируют нервные импульсы, передавая их соседним нервным клеткам. Средний диаметр тела нейрона составляет около 0,01 мм, а общее количество нейронов в головном мозге достигает 100 миллиардов. Если тела всех нейронов головного мозга выстроить в одну линию, то её длина составит 1000 километров. Нейроны отличаются друг от друга по размеру, разветвлённости дендритов и длине аксонов. Самые длинные аксоны достигают метра. Это — аксоны гигантских пирамидных клеток коры больших полушарий. Они тянутся к нейронам нижних отделов спинного мозга, контролирующим двигательную активность мышц туловища и конечностей.

Впервые сообщение об образовании новых нервных клеток во взрослом организме млекопитающих появилось ещё в 1962 году. Но тогда результаты работы Джозефа Олтмана, опубликованные в журнале Science, не были восприняты всерьёз, и признание нейрогенеза отложилось почти на двадцать лет. С тех пор неоспоримые доказательства существования этого процесса во взрослом организме были получены для певчих птиц, грызунов, амфибий и некоторых других животных. И только в 1998 году нейробиологам во главе с Питером Эрикссоном и Фредом Гейгом удалось продемонстрировать образование новых нейронов в гиппокампе человека и доказать существование нейрогенеза в головном мозге взрослых людей. Сейчас исследование нейрогенеза является одним из самых приоритетных направлений в нейробиологии. Учёные и медики видят в нём большой потенциал для лечения дегенеративных заболеваний нервной системы, таких как болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона.

Изначально считалось, что нейрогенез в головном мозге взрослых млекопитающих локализован в двух областях, которые связаны с памятью (гиппокамп) и обонянием (обонятельные луковицы). Однако исследования последних лет показали, что на протяжении периода полового созревания мозг млекопитающих наращивает количество этих клеток также в миндалине и во взаимосвязанных с ней областях, играющих важную роль в восприятии социальных ориентиров и адаптации особи к «взрослой жизни». Причем растет не только число нейронов, но и клеток нейроглии – вспомогательных клеток нервной ткани.

Факт №4: Стволовые нейрональные клетки мигрируют в организме

Так же, как у птиц и низших позвоночных, у млекопитающих нейрональные стволовые клетки располагаются поблизости от боковых желудочков мозга. Их перерождение в нейроны идёт очень интенсивно. Так, у взрослых крыс за месяц из стволовых клеток образуется около 250 000 нейронов, замещая 3% всех нейронов гиппокампа. Продолжительность жизни таких нейронов очень высока — до 112 дней. Более того, стволовые нейрональные клетки мигрируют! И в среднем преодолевают путь длиной около 2 см. И если они попадают в обонятельную луковицу, то превращаются там в нейроны.

Также стволовые клетки можно извлечь из мозга и пересадить в другой участок нервной системы, где они превратятся в нейроны. Недавно проведённые исследования показали, что новые нейроны во взрослом мозге могут образовываться не только из нейрональных стволовых клеток, но из стволовых клеток крови. Однако последние не превращаются в нейроны, а сливаются с ними, образуя двуядерные клетки. Затем „старое“ ядро нейрона разрушается, а его замещает „новое“ ядро стволовой клетки крови.

Факт №5: Нервные клетки неспособны гибнуть от стресса, они просто тормозят свою деятельность и отдыхают

При стрессе клетки гибнут не от избыточного напряжения. Нейроны вообще не способны погибнуть от перегрузки — они просто тормозят свою деятельность и отдыхают. Нейроны гибнут от возникающего недостатка питательных веществ, особенно витаминов и из-за нарушения кровоснабжения тканей, приводящих к интоксикации продуктами жизнедеятельности и гипоксии, употреблении разнообразных лекарств, крепкого кофе и чая, наркотиков, табака и алкоголя, значительных физических нагрузках, и инфекционных болезнях. А сберечь их очень просто. Достаточно постоянно учиться чему-то новому, а также развивать уверенность в себе и крепкие эмоциональные связи с близкими людьми.

Источник