Как отличить соматическую депрессию

Первый этап процесса выявления депрессий — установление принадлежности к группе риска в плане возможности манифестации аффективных расстройств. В этом аспекте наиболее тщательному обследованию подлежат лица с хроническими соматическими заболеваниями, со стойкими нарушениями сна, пищевого поведения, персистирующими алгиями. Особое внимание должны привлекать больные с многочисленными жалобами соматического характера, не фундированные данными клинического и инструментального обследования и резистентные к соматотропной терапии. Нельзя при этом забывать, что жалобы на соматическое недомогание могут отвлекать внимание врача, препятствовать обнаружению аффективных расстройств.

Учитывая такую возможность, врач, выслушав больного, должен начать прицельный расспрос. Для верификации депрессии (как и других психических нарушений) поначалу целесообразно использовать непрямые вопросы, не требующие однозначного ответа — «да» или «нет» (например, вместо вопроса: «Нет ли у вас тоски?» лучше спросить: «Как ваше настроение в последние дни?»). Позволив пациенту описать состояние собственными словами, врач получит более достоверный материал для диагностических суждений.

При диагностике депрессий врач прежде всего обращает внимание на длительные периоды подавленного настроения, утраты интересов или удовлетворенности жизнью. Существенное значение имеют жалобы больного, отражающие симптомокомплексы патологического аффекта (позитивная, негативная эффективность): тоска, болезненное бесчувствие, апатия, дисфория, ангедония, идеи вины, убежденность в совершении тяжких грехов, чувство безнадежности, суицидальные мысли, тревожные опасения (или убежденность) в наличии тяжелой болезни, собственной неизлечимости.

Можно также достоверно видеть, что негативное влияние на работоспособность и адаптацию соматически больных оказывают также реактивные депрессии. Инвалидизация тяжелее тогда, когда соматическая болезнь и реактивная депрессия возникают в связи с одним и тем же событием (например, инфаркт миокарда и депрессия вследствие семейной трагедии). Такие психосоматические заболевания протекают особенно тяжело — частота оформления инвалидности 2 группы возрастает с 20 до 37%, а 1 группы — с 0,9 до 3,7%.

Признаки патологического аффекта (позитивная и негативная аффективность)

* Двигательная заторможенность либо ажитация

Диагностические критерии депрессий опираются на признаки позитивной и негативной аффективности, нарушений психосоматических корреляций, аффективные расстройства в анамнезе, особенности преморбида и семейного отягощения.

Депрессивный содержательный комплекс

*• Идеи малоценности, греховности, ущерба

* Идеи ипохондрического содержания

Наряду с этим выявляются и объективные признаки аффективных расстройств:

• патологический суточный циркадный ритм, максимально выраженный по утрам (улучшение состояния к вечеру);

• симптомы психомоторной заторможенности либо ажитации;

• симптомокомплексы депрессивной девитализации, сопровождающиеся нарушениями сна (раннее пробуждение) и аппетита с прогрессирующим похуданием (не менее 5 % исходного в течение месяца).

В качестве дополнительных признаков, способствующих выявлению и помогающих утвердиться в диагнозе депрессии, могут использоваться:

• данные о наследственной отягощенности:

— суициды среди ближайших родственников;

Диагностика и дифференциальная диагностика

• сведения о конституциональном складе:

— личностные расстройства аффективного круга,

— тревожное расстройство личности;

• наличие аффективных расстройств в анамнезе, а также эпизодов суицидального поведения.

Психопатологические расстройства в анамнезе,

особенности преморбида и наследственной отягощенности

* Депрессивные и гипоманиакальные эпизоды, а также суицидальные попытки в анамнезе

* Циклоидный, гипертимный, тревожно-мнительный, истерический, «пограничный» и шизоидный конституциональный склад с чертами реактивной лабильности (склонность к формированию аффективных расстройств под влиянием психогенных воздействий)

* Депрессивные состояния, алкоголизм и суициды у ближайших кровных родственников

При депрессиях, коморбидных соматическому заболеванию, отчетливо выступает несоответствие выраженности соматовегетативных расстройств и их динамики незначительной тяжести, характеру и закономерностям развития патологии внутренних органов.

Не должны оставаться незамеченными общий стиль поведения, Внешний вид пациента, выражение лица, мимические движения, темп речи и когнитивных процессов. Общение с депрессивным пациентом позволяет выявить неряшливость в одежде, пренебрежение правилами личной гигиены, неловкость и замедленность движений, невыразительность жестов. Пациент может целыми днями лежать в постели, отвернувшись к стене, выглядеть несчастным, как бы готовым в любой момент расплакаться, или, напротив, очень серьезным, поглощенным собственными мыслями, сдержанным. Речь тихая, замедленная, лишенная спонтанности. Во время диалога больной избегает взгляда собеседника, оперирует лишь несколькими понятиями депрессивного содержания.

При распознавании аффективной патологии, наблюдающейся у пациентов общемедицинской сети, где преобладают стертые, атипичные формы (дистимии, дисфории, невротические, психогенные, нозогенные депрессии и др.), наибольшие трудности возникают при диагностике депрессий, симптоматика которых маскирована соматизированными расстройствами, а также депрессий, коморбидных соматическому заболеванию. Сложность выявления психопатологических расстройств в последнем случае усугубляется тем обстоятельством, что клиническая картина депрессий включает ряд соматовегетативных симптомокомплексов, характерных как для аффективной патологии, так и для соматического страдания. В ряду таких общих для депрессии и соматического заболевания симптомов стоят астения, похудание с бледностью и сухостью кожных покровов, нарушения сна, головокружение, мидриаз, тахи- и брадикардия, повышение артериального давления, тремор, боли в грудной клетке, диспноэ, диспептические явления (горечь, сухость во рту, запоры, метеоризм).

Общие симптомы соматической патологии и депрессии

* Ощущения затрудненного дыхания

* Боли в грудной клетке

* Неприятный вкус и горечь во рту

* Расстройства менструального цикла

Диагностика соматизированных депрессий и депрессий, коморбидных соматическому заболеванию, в первую очередь основывается на установлении отдельных, но наиболее значимых симптомов депрессии:

• патологический суточный ритм,

• периодичность манифестации болезненной симптоматики,

Критерии распознавания соматизированных (маскированных) депрессий

* Отсутствие объективных признаков соматического заболевания. Диагностика соматического страдания ограничивается неопределенным диагнозом типа «вегетососудистая дистония»

* Периодичность (сезонность) манифестации болезненной симптоматики, ремиттирующее течение

* Подчиненность самочувствия суточному ритму с улучшением вечером, реже утром

* Настойчивое обращение за медицинской помощью несмотря на очевидное отсутствие результатов лечения

* Улучшение на фоне приема антидепрессантов

Большое значение для распознавания аффективной патологии в этих случаях приобретают следующие нарушения психосоматических корреляций.

Нарушения психосоматических корреляций

Несоответствие проявлений соматовегетативных расстройств тяжести и характеру соматического заболевания

Болезни органов дыхания

*• ощущение нехватки воздуха, «заложенность» в грудной клетке, форсированное поверхностное дыхание, приступы непродуктивного кашля у больных бронхиальной астмой с минимальными нарушениями бронхиальной проходимости;

* выраженные нарушения сна у лиц, страдающих бронхиальной астмой, при отсутствии ночных приступов удушья.

Болезни органов кровообращения

* длительные болевые ощущения в области сердца, отличающиеся от классических ангинозных болей по обстоятельствам возникновения (отсутствие связи с физической нагрузкой) и купирования (неэффективность нитратов) у больных ИБС, лишь в редких случаях сопровождающиеся характерной «ишемической» динамикой ЭКГ;

* постоянные ощущения сильного сердцебиения и перебоев в работе сердца у больных с нечасто возникающими аритмиями (редкая экстрасистолия);

* эпизоды выраженной синусовой тахикардии, неадекватной тяжести поражения сердечно-сосудистой системы.

Болезни органов пищеварения

* упорный гастралгический синдром, отсутствие аппетита и похудание при минимальной выраженности патологических изменений ЖКТ (например, поверхностный гастрит, некалькулезный холецистит).

Болезни органов мочевыделения

* жалобы на затрудненное, учащенное и/или болезненное мочеиспускание, болезненность внизу живота у пациентов с заболеваниями уретры и мочевого пузыря, не приводящими к существенной обструкции мочевыводящих путей (хронический цистит вне обострения, хронический простатит вне обострения). Болезни органов кроветворения

* стойкая астения при умеренно выраженной анемии. Болезни опорно-двигательной системы

* стойкие полиартралгии и миалгии у лиц с минимальными органическими поражениями костно-суставной системы (неактивная фаза ревматизма, слабо выраженный остеоартроз крупных суставов и позвоночника).

Болезни эндокринных желез

* резкое похудание и нарушения менструального цикла при легком гипертиреозе;

* выраженные ангедония, утомляемость и снижение либидо при умеренном гипотиреозе.

Несоответствие динамики соматовегетативных расстройств характеру клинического течения соматического заболевания

Болезни органов дыхания

* персистирование одышки, непродуктивного кашля и астении после разрешения острой пневмонии, подтвержденного результатами клинического и рентгенологического исследований.

Болезни системы кровообращения

* сохраняющиеся жалобы на головные боли, слабость, учащенное сердцебиение несмотря на стабилизацию артериального давления на фоне приема адекватной комбинации гипотензивных средств, верифицированную суточным мониторированием АД.

* персистирование ощущения нехватки воздуха в покое, астении несмотря на исчезновение признаков декомпенсации недостаточности кровообращения (исчезновение застойных явлений в легких, схождение отеков и др.).

Болезни органов пищеварения

*• персистирующие анорексия, отрыжка воздухом, дискомфорт в эпигастрии и тошнота при зарубцевавшейся язве желудка или двенадцатиперстной кишки.

Болезни органов мочевыделения

* сохранение учащенного мочеиспускания и ощущений неполного опорожнения мочевого пузыря несмотря на полное восстановление оттока мочи в результате оперативного лечения аденомы предстательной железы.

Болезни органов кроветворения

*• выраженная утомляемость, снижение аппетита, боли в суставах, абдоминальные боли несмотря на нормализацию гемограммы при геморрагическом васкулите.

Болезни опорно-двигательной системы

* сохранение болей в позвоночнике и суставах, а также инсомнии несмотря на уменьшение активности иммуновоспалительного процесса (нормализация СОЭ и т. д.), достигнутое на фоне терапии преднизолоном, цитостатиками и не-стероидными противовоспалительными средствами.

Болезни эндокринных желез

* сохранение астении, запоров, психомоторной заторможенности вопреки успешной заместительной терапии гипотиреоза гормонами щитовидкой железы.

Изменчивость соматовегетативных проявлений, несвойственная динамике соматического заболевания

* внезапное появление или исчезновение симптомов под влиянием новой, особенно индивидуально значимой информации.

При соматизированных депрессиях обнаруживается разрыв между полиморфизмом соматоформных проявлений, потребностью в медицинской помощи, с одной стороны, и отсутствием объективно выявляемых признаков соматического заболевания — с другой.

Источник

Депрессия и ее соматические проявления

Депрессия — одна из наиболее серьезных проблем современного здравоохранения. Эксперты ВОЗ подсчитали, что к 2020 году депрессия будет одной из основных причин нетрудоспособности и займет второе место после кардиоваскулярной

Недуг, которого причину

Давно бы отыскать пора,

Подобный английскому сплину,

Короче: русская хандра…

А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»

Депрессия — одна из наиболее серьезных проблем современного здравоохранения. Эксперты ВОЗ подсчитали, что к 2020 году депрессия будет одной из основных причин нетрудоспособности и займет второе место после кардиоваскулярной патологии [22]. Несмотря на значимость проблемы, в большинстве случаев в общей практике диагностике и лечению депрессии уделяется недостаточно внимания. Распространенность депрессии еще только предстоит выявить, так как до настоящего времени в эпидемиологических исследованиях использовались различные определения и различные критерии депрессии, таким образом, значительное число таких пациентов остается вне поля зрения. Встречаемость депрессии на протяжении жизни составляет 5–12% у мужчин и 12–20% у женщин [21].

Термин «депрессия» является не совсем верным, в общей практике лучше использовать более широкий термин «депрессивные расстройства». Согласно классификации DSM-IV депрессивные расстройства делят на большое депрессивное расстройство (которое в свою очередь делится на несколько категорий), дистимию и депрессивные расстройства, не подпадающие под определение в классификации (разделяющееся на шесть подтипов). Большая депрессия — наиболее тяжелое проявление депрессивных расстройств, чаще всего встречающееся в психиатрической практике.

Депрессивные расстройства встречаются у 20–25% пациентов врача общей практики [31]. Депрессивные нарушения могут быть и непосредственным проявлением соматического заболевания. «Помешательство при микседеме» было описано в литературе еще в 19 веке, и депрессия является наиболее типичным психическим симптомом гипотиреоза [15]. Депрессивные расстройства могут возникать при длительно текущей анемии, ревматоидном артрите. Депрессию может вызывать прием некоторых лекарственных средств, прежде всего интерферон-альфа, глюкокортикоидов, резерпина. Вместе с тем соматические стимптомы могут быть непосредственным проявлением депрессии. Для определения соматических симптомов депрессии в литературе существует большое количество терминов: соматические, соматизированные, физические, телесные, соматоформные, болевые, психосоматические, вегетативные, необъяснимые с медицинской точки зрения, маскированные и т. д.

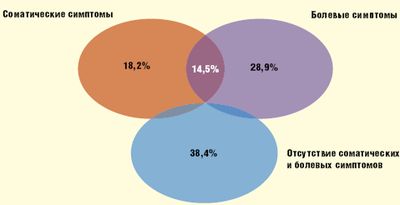

В исследовании Ohayon M. M. с соавт. [24] изучалась представленность различных расстройств у пациентов с депрессией, оказавшихся на приеме у врача общей практики. Из рис. 1 видно, что большинство пациентов с депрессией имеют соматическое неблагополучие или хронический болевой синдром, с которыми и обращаются к врачам общей практики. В другом клиническом исследовании, включавшем 573 пациента с диагнозом большой депрессии, две трети (69%) из них предъявляли жалобы на разнообразные боли, что имело тесную связь с депрессией [7].

Единичные соматические симптомы являются основной причиной визитов к интернисту у более чем 50% пациентов с депрессией. В 20–25% случаев эти симптомы носят рецидивирующий или хронический характер [24]. Kroenke K. с соавт. изучали причину самых частых жалоб пациентов, приходящих на прием к врачу общей практики, за трехлетний период и пришли к выводу, что большая их часть не имеет под собой органической основы (рис. 2). В другом широкомасштабном мультицентровом исследовании (1146 человек), проводимом ВОЗ, подтвердилось, что у двух третей пациентов с депрессией и соматическим заболеванием доминируют множественные, необъяснимые с медицинской точки зрения соматические симптомы.

Между тем значительное число пациентов с депрессией остается вне диагностики этого заболевания. Существует целый ряд причин недостаточной диагностики депрессивных расстройств в общей практике: это и преобладание множества соматических симптомов, и отсутствие жалоб на психическое неблагополучие. Зачастую врачи ошибочно рассматривают депрессию как естественный ответ на стрессовые жизненные события или соматическое заболевание. Вместе с тем депрессия может быть коморбидной основному неврологическому или соматическому заболеванию. Как показано в исследовании European Study Society study (DEPES II) [31], 65% пациентов с депрессией в общемедицинской сети страдают от сопутствующего заболевания, что вызывает определенные трудности в формулировке диагноза.

Практикующим врачам хорошо известно, что клинические проявления депрессивных расстройств зачастую не соответствуют установленным диагностическим критериям, так как проявляются рецидивирующими симптомами меньшей продолжительности, чем указано в классификации. Субсиндромальные проявления депрессивных расстройств не достаточно диагностируются вследствие полиморфности их проявлений. Чаще всего субсиндромальные депрессивные расстройства — это проявления «частично леченных» синдромальных депрессивных расстройств, отягощающих течение основного заболевания. Например, субсиндромальное депрессивное расстройство встречается у 20–45% пациентов, перенесших инфаркт миокарда [30].

Из всех диагностически значимых проявлений депрессии два ключевых симптома текущего депрессивного эпизода носят соматический характер: утомляемость/слабость/апатия отмечается у 73% пациентов, бессонница/сонливость — у 63%. В исследовании Gerber P. D. [12] некоторые соматические симптомы показали высокое прогностическое значение для позитивной диагностики депрессии: нарушения сна (61%), утомляемость (60%), наличие трех и более жалоб (56%), неспецифические мышечно-скелетные жалобы (43%), боль в спине (39%), неопределенно формулируемые жалобы (37%). Множественность неопределенных жалоб является наиболее надежным клиническим коррелятом депрессивного расстройства. В исследовании 1000 больных, обращающихся к врачам общей практики, показано, что только у 2% пациентов с депрессией отмечается один из соматических симптомов, а у 60% больных выявляется 9 и более соматических проявлений заболевания [31]. Множественность, полисистемность соматических проявлений депрессии считается одной из основных причин низкой выявляемости ее в первичном звене медицинской помощи. Одним из дополнительных инструментов для диагностики соматических симптомов депрессии может служить Опросник соматических симптомов (SSI) (табл.) [29].

Каждый симптом оценивается по 5-балльной шкале (1 — нет, 2 — легкая степень, 3 — умеренная степень, 4 — тяжелая степень, 5 — очень тяжелая степень). Суммарный балл 52 и более может свидетельствовать о наличии соматических симптомов депрессии [29].

Депрессия является основным клиническим проявлением сезонных аффективных расстройств, часто встречающихся в общей практике. При сезонных аффективных расстройствах клинические симптомы возникают исключительно в темное время года — с конца октября по начало марта, а с приходом светлого времени года все симптомы самопроизвольно исчезают. Депрессия при сезонных аффективных расстройствах, как правило, легкая и проявляется сниженным фоном настроения, недовольством собой, подавленностью, постоянным чувством усталости, сниженной работоспособностью, уменьшением способности получать удовольствие [1]. Не характерны выраженная социальная дезадаптация и суицидальные попытки. Характерны такие сопутствующие симптомы, как сонливость, синдром предменструального напряжения, булимия с пристрастием к высокоуглеводной, быстроусвояемой пище и увеличением массы тела на 3–5 кг. Весьма специфичны нарушения сна: отмечается и дневная сонливость, и увеличение продолжительности ночного сна, при этом, несмотря на длительный ночной сон, утром пациенты просыпаются невыспавшимися, разбитыми и сонливыми, поэтому такой сон и получил название «невосстанавливающий» [1].

Синдром предменструального напряжения тесно связан с сезонными аффективными расстройствами и также имеет в своей основе депрессивные расстройства. Для синдрома предменструального напряжения характерна легкая или умеренная депрессия с преобладанием соматических проявлений, не приводящая к выраженной дезадаптации. В случае выраженных психических нарушений и дезадаптации пациенток (сложности в учебе или работе, сниженная социальная активность, нарушение межличностных отношений) говорят о предменструальном дисфорическом расстройстве.

Ключевыми критериями диагностики синдромов предменструального напряжения и предменструального дисфорического расстройства являются [1]:

Клиническая картина синдрома предменструального напряжения насчитывает более 100 соматических и психических проявлений, однако депрессивные расстройства являются облигатными. Среди психических симптомов отмечаются сниженное, угнетенное, подавленное настроение; повышенная раздражительность; ворчливость, гневливость, конфликтность; быстрая утомляемость и недостаток энергии; агрессивность и враждебность; обидчивость и слезливость; ощущение постоянного внутреннего напряжения и тревоги; трудности в концентрации внимания и сниженная работоспособность [1]. Характерны выраженные перепады настроения с приступами слезливости. Пациентам кажется, что их жизнь потеряла смысл, появляются ощущения собственной беспомощности и ненужности, бесперспективности и безнадежности. Наряду с эмоционально-аффективными расстройствами при синдроме предменструального напряжения практически всегда имеют место нарушения в мотивационной сфере: нарушения сна, проявляющиеся как в виде инсомнических, так и гиперсомнических расстройств. Пациентки отмечают трудности засыпания, частые ночные пробуждения, ранние утренние пробуждения, утреннюю невыспанность и дневную сонливость. Снижается половое влечение, повышается аппетит, наблюдаются приступы булимии с особой тягой к сладкой высокоуглеводной пище, могут появляться необычные пищевые пристрастия [1]. Среди соматических жалоб пациенток с синдромом предменструального напряжения можно выделить увеличение и нагрубание молочных желез, ощущение тяжести и боли внизу живота и в пояснице, одутловатость, ощущение разбухания всего тела, увеличение массы тела, боли в мышцах, суставах, головные боли, несистемное головокружение, приливы, метеоризм, запоры, тахикардию, повышенную потливость.

Для специфического лечения расстройств настроения, в частности депрессии, врачами в течение не одного столетия использовались препараты зверобоя (Hypericum perforatum). Свое латинское название растение получило от слов «hyper», чрезмерно, и «eikon», видение. Для лечения «меланхолии» зверобой был впервые применен английским астрологом и травником Николсом Кульпепером в 1652 году [10]. Сегодня препараты на основе экстракта зверобоя являются наиболее часто назначаемыми средствами для лечения депрессии в Европе, а в США в 2002 году препараты на основе Hypericum perforatum принимали 12% населения.

Экстракт зверобоя имеет сложный биохимический состав. Гиперфорин, относящийся к классу флованоидов, является субстанцией, обуславливающей антидепрессивное действие препаратов зверобоя [8]. Гиперфорин в дозах, содержащихся в экстракте зверобоя, ингибирует обратный захват серотонина, норадреналина и дофамина [23], а также повышает уровень кортизола [11], стимулирует образование серотонина в нейронах головного мозга и влияет на ГАМКергические и глутаматергические системы мозга [32]. В малых дозах гиперфорин стимулирует выброс ацетилхолина, а в больших — ингибирует его обратный захват [9]. Этот эффект отмечен и в клинической практике: в отличие от синтетических антидепрессантов, препараты зверобоя не ухудшают когнитивные функции (быстрота реакции, кратковременная память, тест Струпа), а также не влияют на координацию [27]. Таким образом, эффект препаратов на основе экстракта зверобоя обусловлен сложным биохимическим составом и сочетанием нескольких механизмов действия.

Эффективность препаратов в лечении депрессии легкой и умеренной степени тяжести доказана многочисленными клиническими испытаниями, а также метаанализом более 20 исследований, в которых принимали участие свыше 1500 человек [5, 16]. В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом мультицентровом исследовании Kasper S. с соавт. участвовали 332 пациента во время большого депрессивного эпизода умеренной или средней степени тяжести [17]. Основным показателем эффективности был суммарный балл по шкале Гамильтона до и после лечения, дополнительными показателями являлись число респондеров (больных со снижением уровня депрессии по шкале Гамильтона более чем наполовину), процент ремиссии, уровень депрессии по шкалам Бэка и Монтгомери–Асберг, а также шкала общего впечатления пациента о проведенном лечении. Пациенты принимали экстракт зверобоя, содержащий гиперицин в дозах 600 мг/сут (1 группа) и 1200 мг/сут (2 группа) или плацебо (3 группа) в течение 6 недель. После курса лечения уровень депрессии в группах снизился на 11,6 ± 6,4, 10,8 ± 7,3 и 6,0 ± 8,1 балла по шкале Гамильтона соответственно [17] (рис. 3).

В группах, получавших активный препарат, процент респондеров был достоверно большим по сравнению с плацебо (69,8% — в группе пациентов, получавших экстракт зверобоя в дозе 600 мг/сут, 61,3% — в группе пациентов, получавших экстракт зверобоя в дозе 1200 мг/сут, и 31,1% — в группе плацебо). Процент ремиссий составил 32,8% — в группе, получавшей активный препарат в дозе 600 мг/сут, 40,3% — в группе, получавшей активный препарат в дозе 1200 мг/сут, и 14,8% в группе плацебо. Уровень депрессии по шкалам Бэка и Монтгомери–Асберг также достоверно снижался в группах, получавших активный препарат. Большинство пациентов, принимавших препарат на основе экстракта зверобоя в данном исследовании, оценивали результаты лечения как хорошие и очень хорошие [17].

Одним из преимуществ препаратов экстракта зверобоя является быстрое нарастание эффекта. Клинический опыт показывает, что первые признаки эффективности лекарственных средств на основе Hypericum perforatum наблюдаются к началу 2 недели: улучшается настроение, нормализуется сон, появляется чувство активности, исчезают депрессивные идеи [4].

Основным преимуществом препаратов Hypericum perforatum является сочетание эффективности и высокой безопасности препарата. Следовательно, препараты зверобоя могут использоваться врачами общей практики при субсиндромальных депрессивных расстройствах, у пожилых пациентов с сопутствующими соматическими и неврологическими заболеваниями и принимающих по этому поводу различные медикаментозные средства. Назначение растительных препаратов у такой категории больных позволит не только уменьшить симптомы депрессии, но и избежать лекарственного взаимодействия и ухудшения течения основного заболевания. Эта идея нашла отражение в ряде клинических исследований. Так, препараты на основе экстракта зверобоя высокоэффективны и безопасны у пожилых пациентов с депрессией и ишемической болезнью сердца и не влияют на функцию сердечно-сосудистой системы. Препараты на основе Hypericum perforatum эффективны и безопасны у пациентов с хронической ишемией мозга и тревожно-депрессивными нарушениями [2].

У пациентов с преобладанием соматических жалоб в структуре депрессивного расстройства эффект препаратов зверобоя отмечается отсроченно — эти жалобы исчезают к началу 3 недели [6]. В дозе 300 мг/сут препараты Hypericum perforatum показали свою эффективность в лечении синдрома предменструального напряжения: у 51% женщин выраженность симптомов уменьшилась более чем наполовину [28]. В сочетании с фототерапией препараты зверобоя могут быть рекомендованы в качестве профилактического средства пациентам с сезонными аффективными расстройствами с конца сентября — начала октября по март.

Обсуждая безопасность препаратов на основе экстракта Hypericum perforatum, необходимо остановиться на побочных эффектах препарата, частота возникновения которых по разным данным составляет 1–39% [14, 17]. Побочные эффекты делятся на дерматологические, неврологические, психиатрические, кардиоваскулярные, гастроэнтерологические и урогенитальные. Фотосенситизация, один из наиболее частых дерматологических побочных эффектов, отмечена учеными еще в начале 20 века у животных, поедающих зверобой. Данные о фотосенситизации вследствие приема препаратов экстракта зверобоя противоречивы, тем не менее, пациентам, принимающим эти лекарственные препараты, не рекомендуется находиться на открытом солнце или посещать солярий. Среди неврологических побочных эффектов необходимо отметить головную боль, которая при приеме препаратов Hypericum perforatum возникает достоверно чаще, чем при приеме плацебо. Имеются отдельные сообщения о парестезиях в ответ на прием препаратов зверобоя.

Деприм — один из лекарственных препаратов, содержащих в своей основе экстракт Hypericum perforatum. Деприм выпускается в двух лекарственных формах — Деприм (таблетки) и Деприм форте (капсулы). В каждой таблетке Деприма содержится 60 мг стандартизированного сухого экстракта зверобоя. В каждой капсуле Деприма форте содержится 425 мг стандартизированного сухого экстракта зверобоя.Препарат может использоваться при субсиндромальной и соматизированной депрессии, при синдроме предменструального напряжения, сезонных аффективных расстройствах. Быстрое развитие антидепрессивного эффекта как в отношении психических, так и соматических симптомов депрессии в сочетании с высокой безопасностью позволяет широко использовать Деприм в общей практике.

Источник