- Класс сцифоидные

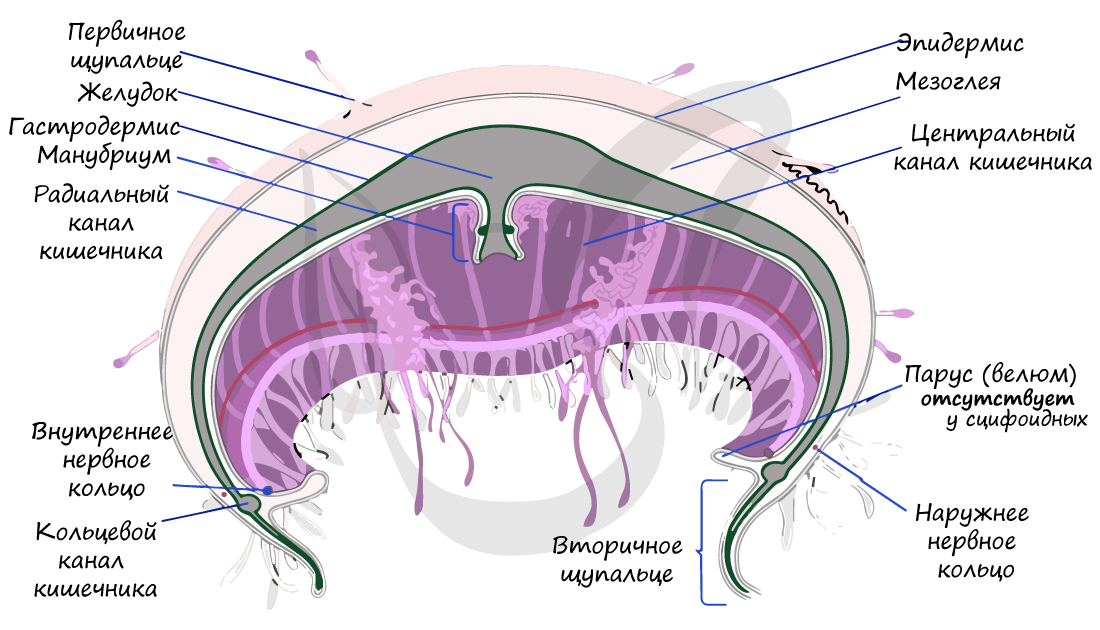

- Строение медузы. Строение сцифоидной медузы

- Общая характеристика класса сцифоидных

- Внешнее строение. Среда обитания

- Энтодерма и её функции

- Стрекательные клетки

- Органы чувств

- Половая система и размножение

- Как передвигаются сцифоидные

- Особенности экологии сцифоидных

- Сцифоидные описание фото

- Класс Сцифоидные (Scyphozoa)

- Общая характеристика сцифоидных

Класс сцифоидные

Класс Сцифоидные объединяет морских организмов — медуз больших размеров, видов всего около 200. Свободноживущие виды. Наиболее известные представители класса — аурелия, корнерот, цианея.

Аурелия

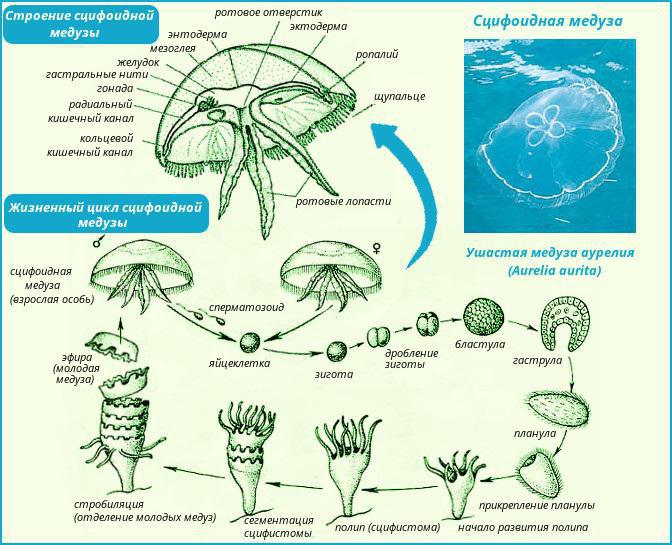

Тело напоминает по форме купол (зонтик), в основном представлено студенистой мезоглеей. Покрывают зонтик клетки эктодермы (эпидермис). По краю «купола» вниз свисают тонкие щупальца, усеянные стрекательными клетками, которые при соприкосновении с мелкими животными парализуют их.

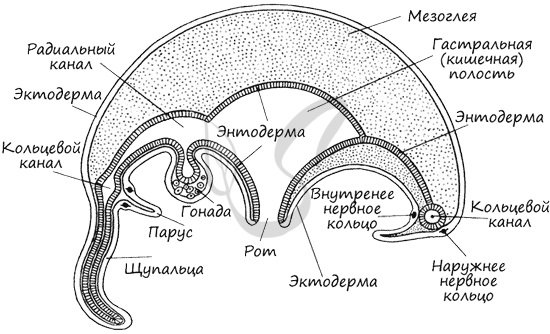

Парус (велюм) — лопасть, перпендикулярная телу медузы. Парус характерен только для гидроидных медуз, у сцифоидных медуз он отсутствует. Тем не менее, их общий план строения в целом сходен.

Парус играет важную роль при движении, помогая удерживать определенное положение тела. На внутренней стороне зонтика имеется ротовой хоботок (манубирум) с 4 околоротовыми лопастями, которые принимают участие в процессе питания.

Питаются в основном зоопланктоном. Отличаются от медуз класса гидроидные не только большими размерами, но и наличием сложно устроенной пищеварительной системой. Щупальца подталкивают парализованную добычу к центру купола — в рот, оканчивающийся глоткой, желудочная полость (гастральная) состоит из четырех раздельных камер.

Клетки энтодермы (гастродермис) выстилают гастральную полость и систему каналов. От гастральной полости на периферию отходят радиальные каналы. Все радиальные каналы сообщаются между собой благодаря кольцевому каналу, лежащему на краю зонтика. Теперь очевидно, что пищеварительная система устроена сложнее, чем у гидроидных, и представлена гастроваскулярной системой (системой каналов).

Очень важно глядя на картинки (срез) использовать пространственное воображение, рисовать 3D-модель прямо в своей голове. Перед вами организм с радиальной симметрией тела, так что представьте кольцевой канал не просто «отверстием» как на этом рисунке, а замкнутой структурой действительно в виде кольца, который огибает всю медузу по краю зонтика. Помните, что воображение — важнее знания!

Дыхание и выделение

Дыхание и выделение осуществляется всей поверхностью тела.

Нервная система устроена сложнее, чем у класса гидроидные. Кроме диффузной сети нервных клеток, по краю зонтика у основания ропалий расположены скопления нервных клеток — нервные узлы (ганглии).

Ропалии — краевые тельца, расположены в вырезах по краю зонтика. В них заключены органы чувств: глазки и статоцисты (органы равновесия). Развитые органы чувств — важная особенность свободноживущих форм, способствующая их эффективной адаптации к окружающей среде.

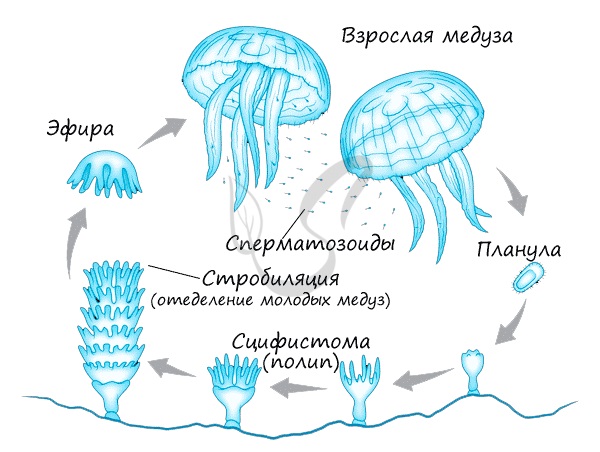

Медузы (половое поколение) раздельнополы. Половые железы (гонады) имеют вид четырех ярких фиолетовых колец, расположенных в центре купола. В половых железах происходит созревание яйцеклеток и сперматозоидов.

Мужские особи через рот выбрасывают сперматозоиды в воду, откуда они достигают гонад женских особей, где происходит оплодотворение — образуется зигота.

С течением времени зигота развивается в полностью сформированную, свободноживущую личинку — планулу, которая покидает женскую особь и, плавая в толще воды, прикрепляются к подводному субстрату.

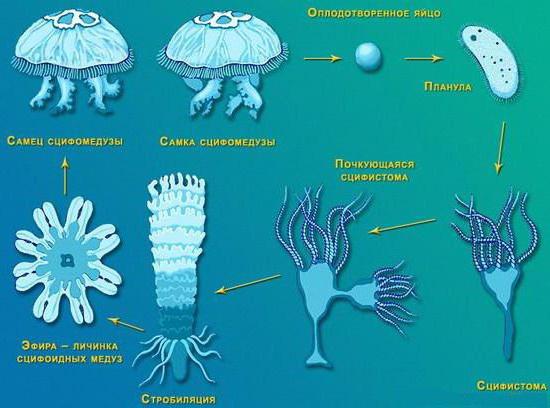

В месте прикрепления планулы начинает развиваться полип — сцифостома (от греч. skyphos — чаша, бокал и stoma — рот) — особь бесполого поколения. По мере роста сцифостома происходит его поперечное деление (стробиляция): от сцифостома отпочковываются личинки медуз — эфиры, которые развиваются во взрослые медузы (половое поколение). Цикл замыкается.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Строение медузы. Строение сцифоидной медузы

Среди водных беспозвоночных животных – обитателей морей, выделяется группа организмов, называемых сцифоидными. Они имеют две биологические формы – полипоидную и медузоидную, отличающиеся своей анатомией и образом жизни. В данной статье будет изучено строение медузы, а также рассмотрены особенности её жизнедеятельности.

Общая характеристика класса сцифоидных

Эти организмы относятся к типу кишечнополостных и являются исключительно морскими обитателями. Сцифоидные медузы, фото которых представлены ниже, имеют колоколообразную или зонтичную форму тела, а само оно – прозрачное и студенистое, состоит из мезоглеи. Все животные этого класса являются консументами второго порядка и питаются зоопланктоном.

Для организмов характерна радиальная (лучевая) симметрия тела: анатомически идентичные части, а также ткани и органы расположены радиально от срединной продольной оси. Она присуща животным, пассивно плавающим в толще воды, а также тем видам, которые ведут сидячий образ жизни (актинии) или медленно ползают по субстрату (морские звезды, морские ежи).

Внешнее строение. Среда обитания

Так как представители сцифоидных имеют две жизненные формы – медузы и полипы, рассмотрим их анатомию, имеющую некоторые различия. Вначале изучим внешнее строение медузы. Перевернув животное основанием колокола вниз, мы обнаружим рот, окаймлённый щупальцами. Он выполняет двоякие функции: поглощает части пищи и удаляет непереваренные её остатки наружу. Такие организмы называются первичноротыми. Тело животного двухслойное, состоит из эктодермы и энтодермы. Последняя формирует кишечную (гастральную) полость. Отсюда и название: тип кишечнополостные.

Промежуток между слоями тела заполнен прозрачной желеобразной массой – мезоглеей. Эктодермальные клетки выполняют опорную, двигательную и защитную функции. Животное имеет кожно-мускульный мешок, обеспечивающий его движение в воде. Анатомическое строение медузы достаточно сложное, так как экто- и энтодерма дифференцированы на различные типы клеток. Кроме покровных и мускульных, во внешнем слое есть еще промежуточные клетки, выполняющие регенеративную функцию (из них могут восстанавливаться поврежденные части тела животного).

Интересно строение нейроцитов у сцифоидных. Они имеют звездчатую форму и своими отростками оплетают эктодерму и энтодерму, образуя скопления – узлы. Нервная система такого типа называется диффузной.

Энтодерма и её функции

Внутренний слой у сцифоидных образует гастроваскулярную систему: от кишечной полости лучами отходят пищеварительные каналы, выстланные железистыми (выделяющими пищеварительный сок) и фагоцитарными клетками. Эти структуры являются основными клетками, расщепляющими пищевые частицы. В пищеварении также участвуют структуры кожно-мускульного мешка. Их мембраны образуют псевдоподии, захватывающие и втягивающие в себя органические частицы. Фагоцитарные клетки и псевдоподии осуществляют два типа пищеварения: внутриклеточное (как у протист) и полостное, присущее высокоорганизованным многоклеточным животным.

Стрекательные клетки

Продолжим изучать строение сцифоидной медузы и рассмотрим механизм, с помощью которого животные защищаются, а также нападают на потенциальную жертву. У сцифоидных есть и еще одно систематическое название: класс стрекающие. Оказывается, что в эктодермальном слое у них расположены особые клетки – крапивные, или стрекательные, еще называемые книдоцитами. Они находятся вокруг рта и на щупальцах животного. При действии механических раздражителей нить, находящаяся в капсуле крапивной клетки, стремительно выбрасывается и пронзает тело жертвы. Токсины сцифоидных, проникающие через книдоцель, являются смертельными для планктонных беспозвоночных и личинок рыб. У человека они вызывают симптомы крапивницы и гипертермию кожи.

Органы чувств

По краям колокола медузы, фото которой представлено ниже, можно увидеть укороченные щупальца, называемые краевыми тельцами – ропалиями. В них находятся два органа чувств: зрения (глазки, реагирующие на свет) и равновесия (статоцисты, имеющие вид известковых камешков). С их помощью сцифоидные узнают о приближающимся шторме: звуковые волны в интервале от 8 до 13 Гц раздражают статоцисты, и животное поспешно уходит вглубь моря.

Половая система и размножение

Продолжая изучать строение медузы (рисунок представлен ниже), остановимся на репродуктивной системе сцифоидных. Она представлена гонадами, образовавшимися из карманов гастральной полости, имеющими эктодермальное происхождение. Так как эти животные раздельнополые, яйцеклетки и сперматозоиды выходят через рот и оплодотворение происходит в воде. Зигота приступает к дроблению и формируется однослойный зародыш – бластула, а из неё – личинка, называемая планулой.

Она свободно плавает, затем прикрепляется к субстрату и превращается в полип (сцифистому). Он может почковаться, а также способен к стробиляции. Формируется стопка молодых медуз, называемых эфирами. Они прикреплены к центральному стволу. Строение медузы, оторвавшейся от стробила, таково: она имеет систему радиальных каналов, рот, щупальца, ропалии и зачатки половых желез.

Таким образом, строение медузы отличается от бесполой особи сцифистомы, которая имеет конусовидную форму величиной 1-3 мм и прикрепляется к поверхности с помощью стебелька. Рот окружен венчиком из щупалец, а гастральная полость разделена на 4 кармана.

Как передвигаются сцифоидные

Медуза способна к реактивному движению. Она резко выталкивает порцию воды и двигается вперед. Зонтик животного при этом сокращается до 100–140 раз в минуту. Изучая строение сцифоидной медузы, например, корнерота или аурелии, мы отмечали такое анатомическое образование, как кожно-мускульный мешок. Он расположен в эктодерме, к его клеткам подходят эфферентные волокна краевого нервного кольца и узлов. Возбуждение передается кожно-мускульным структурам, вследствие чего зонтик сжимается, затем расправившись, толкает животное вперед.

Особенности экологии сцифоидных

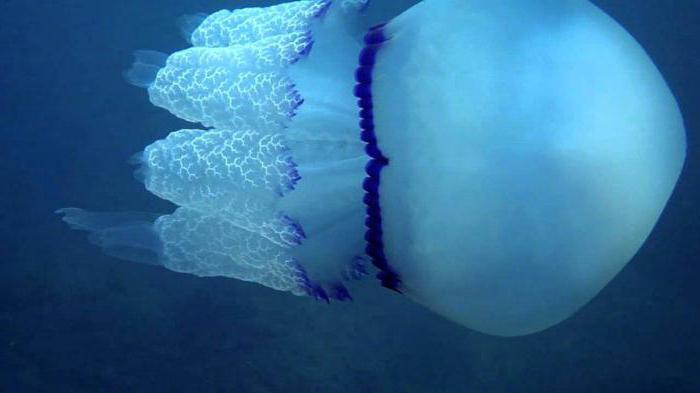

Эти представители класса кишечнополостных распространены как в теплых морях, так и в холодных арктических водах. Аурелия – сцифоидная медуза, строение тела которой мы изучили, обитает в Черном, Азовском морях. Там же широко распространён и другой представитель этого класса – корнерот (ризостома). У него молочно-белый зонтик с фиолетовыми или синими краями, а выросты ротовых лопастей похожи на корни. Отдыхающие в Крыму туристы хорошо знают этот вид и стараются во время купания быть от его представителей подальше, так как стрекательные клетки животного могут вызвать серьёзные «ожоги» тела. Ропилема, так же, как и аурелия, обитает в Японском море. Цвет её ропалий розовый или желтый, а сами они имеют многочисленные пальцевидные выросты. Мезоглея зонтика обоих видов используется в кухне Китая и Японии под названием «хрустально мясо».

Цианея – обитательница холодных арктических вод, является самой большой медузой. Длина её щупалец достигает 30–35 м, а диаметр зонтика – 2-3,5 м. Львиная грива или цианея волосатая имеет два подвида: японская и синяя. Яд стрекательных клеток, расположенных по краям зонтика и на щупальцах, является очень опасным для человека.

Мы изучили строение сцифоидных медуз, а также ознакомились с особенностями их жизнедеятельности.

Источник

Сцифоидные описание фото

Синоним Класс СЦИФОМЕДУЗЫ

Латинское название SCYPHOZOA

Класс Сцифоидные (Scyphozoa)

Общая характеристика сцифоидных

Сравнительно небольшой класс сцифоидных включает около 200 видов исключительно морских животных. У большинства сцифоидных имеёт место чередование поколений: полипоидного — бесполого и медузоидного — полового. Сцифоидные полипы, или сцифистомы,—микроскопически мелкие животные, достигающие лишь нескольких миллиметров высоты. Большей частью они одиночны, и при обычном почковании дочерние сцифистомы отделяются от материнской особи, но имеются также виды, образующие небольшие колонии.

Тело сцифистомы разделяется на чашечку со щупальцами, окружающими рот, и стебелек, или ножку. Стебелек прирастает к субстрату и может иметь наружный скелет, напоминающий перидерму гидроидных. Как и у гидроидных полипов, стенка тела сцифистомы состоит из двух слоев — эктодермы и энтодермы — с тонкой прослойкой мезоглеи между ними. Гастральная полость, образованная энтодермой, разделена четырьмя неполными перегородками, или септами, на 4 камеры и центральный желудок. Сцифистомам свойственно также поперечное отпочковывание на самой чашечке молодых сцифоидных медузой — эфир, которые затем превращаются во взрослых.

Внешне сцифоидные медузы напоминают гидроидных медуз. Их тело также имеет форму выпуклого колокола или зонтика. Однако сцифомедузы значительно превосходят гидромедуз размерами тела. Некоторые относительно мелкие формы достигают в поперечнике всего нескольких сантиметров, зато крупные дискомедузы, как обычная во многих морях ушастая медуза, или морское блюдце (Aurelia aurita), бывают 25— 40 см в диаметре. Представитель того же отряда полярная медуза (Cynea arctica) —настоящий морской гигант — может превышать 2 м в диаметре, а щупальца ее простираются на 20—30 м в длину.

Главную массу тела сцифомедуз составляет студенистая мезоглея, содержащая до 98% воды. Тело многих сцифомедуз прозрачно, что служит весьма важным защитным приспособлением. Многие медузы имеют яркую окраску, а некоторые (например, Pelagia noctiluca) в темноте светятся фосфорическим светом.

В отличие от гидроидных медуз сцифомедузы не имеют паруса. Сцифоидные медузы обладают по сравнению с гидромедузами более высокой организацией и иным жизненным циклом. Особенности организации сцифомедуз заключаются в более сложном строении гастроваскулярной системы, в большей степени гистологической дифференцировки клеток и в большем развитии нервной системы и органов чувств и, наконец, в расположении половых желез в энтодерме.

Край зонтика сцифоидных медуз не сплошной, как у гидромедуз, а расчленен на 8—16 краевых лоластей. С их нижней стороны свешиваются щупальца, которых может быть различное число. Эктодерма щупалец содержит большое количество стрекательных клеток. Очень много стрекательных клеток также на складчатых ротовых лопастях, свешивающихся по бокам рта. В связи с увеличением размеров тела у сцифоидных медуз происходит дальнейшее усложнение строения гастроваскулярной системы.

Гастроваскулярная система

Рот обычно имеет квадратную форму и окружен четырьмя ротовыми лопастями, расположенными по его углам. Рот ведет внутрь четырехгранного ротового хоботка, так называемую глотку. Последняя у сцифоидных образована энтодермой, а не эктодермой, как ранее считали. Глотка представляет собой относительно короткую трубку, которая ведет во внутреннюю центральную часть гастроваскулярной системы, в так называемый желудок. Желудок образует четыре симметрично расположенных кармана, отделенных друг от друга вдающимися в желудок перегородками. В карманах желудка расположены щупальцевидные гастральные нити, содержащие большое количество железистых клеток. Пищеварение начинается в желудке под влиянием ферментов, выделяемых железистыми клетками, затем мелкие частицы пищи поглощаются пищеварительными клетками энтодермы, внутри которых заканчивается переваривание пищи. От желудка отходят радиальные каналы в числе 8 или кратном 8. Например, у ушастой медузы имеется 16 радиальных каналов. При этом 4 канала начинаются от желудка в местах подхода перегородок. Эти каналы ветвятся на пути к кольцевому каналу, проходящему по краю зонтика. Еще 4 канала начинаются от средней части карманов желудка, они также ветвятся и впадают в кольцевой канал. Между этими ветвящимися восемью каналами помещаются 8 других каналов, которые не ветвятся и также соединяются с кольцевым каналом. Вся система каналов выстлана мерцательными клетками, снабженными ресничками. Движение ресничек обусловливает постоянный ток жидкости, содержащей пищевые вещества, по каналам гастроваскулярной системы. При этом по неветвящимся каналам ток жидкости идет из желудка в кольцевой канал, а по разветвляющимся каналам — в обратном направлении. Такая разветвленность системы гастральных каналов обеспечивает снабжение пищей часто довольно большое тело медузы, а также доставку с водой кислорода и удаление из тела продуктов диссимиляции.

Большинство медуз питается самыми разнообразными животными планктона: рачками, червями, плавающей икрой рыб и мелкими рыбешками. Одна группа медуз, а именно корнеротые, приспособилась к питанию самыми мелкими планктонными организмами. У этих медуз, например у корнерота Rhizostoma, обычного в Черном море, рот почти зарастает, но очень сильно развиты складчатые ротовые лопасти. На лопастях имеется большое количество пор, которые ведут в тонкие каналы, проходящие в лопастях и открывающиеся в глотку. Через эти поры вместе с водой втягиваются микроскопические пищевые частицы. При этом происходит отфильтровывание только очень мелких организмов, более крупные не попадают в пищеварительную полость медузы. Таким образом, корнеротых медуз можно также, вслед за губками, отнести к биофильтраторам.

Движение

Движение сцифоидных медуз осуществляется путем сокращения зонтика, которое обеспечивают развитые мускульные волокна. Различают 8 радиальных мускульных лент, идущих по нижней стороне зонтика, и кольцо мускульных волокон, опоясывающих зонтик по его краю. Мускульные волокна образуются, как и у гидроидных, за счет эпителиально-мускульных клеток.

Нервная система и органы чувств

Сплетение нервных клеток у нижней поверхности зонтика образует рыхлые скопления тел нервных клеток по краю зонтика. Эти скопления нервных клеток, похожие на ганглии высших животных, располагаются около чувствительных краевых телец, или ропалий. Ропалии представляют собой укороченные и видоизмененные щупальца. В каждой ропалии имеется несколько глазков и один статоцист (рис. 82). Глазки имеют различное строение и часто сходны с пузыревидными глазками гидромедуз. Ропалий у медуз обычно восемь, и они расположены по краю зонтика, соответственно восьми ганглиям нервного кольца.

Половые железы

Сцифомедузы, за немногим исключением, раздельнополы, и половые железы, в количестве четырех органов подковообразной формы, расположены в энтодерме карманов желудка. Под местом расположения гонад на нижней поверхности зонтика имеются 4 углубления, которые называются субгенитальными ямками. По-видимому, они облегчают доступ кислорода к гонадам.

Размножение и развитие

Созревшие яйца и сперматозоиды попадают в каналы гастроваскулярной системы, а затем в желудок и через рот выносятся наружу. Оплодотворение и развитие яиц происходят чаще всего в воде.

После полного и равномерного дробления развивается шаровидная бластула. Гаструляция проходит чаще путем инвагинации, или впячивания. У некоторых сцифоидных инвагинации предшествует иммиграция отдельных клеток внутрь бластоцеля.

И. И. Мечников считал, что гаструляция путем инвагинации в процессе эволюции возникает позднее из униполярной иммиграции. Инвагинацию можно рассматривать как одновременную согласованную иммиграцию большой группы клеток вегетативного полюса бластулы. Такой способ гаструляции свойствен высшим кишечнополостным: большинству сцифоидных и шестилучевым кораллам.

Образуется покрытая ресничками личинка планула. Она через некоторое время оседает на дно, прикрепляется к субстрату и превращается в маленького полипчика — сцифистому. У нее образуется глотка и 4, затем 8 и наконец 16 щупалец (у Aurelia). В гастральной полости развиваются четыре радиальных выступа, образующих перегородки. Сцифистома путем почкования может дать новое поколение сцифистом, а у некоторых видов сцифистомы образуют колонии. Далее происходит особое, поперечное почкование сцифистомы, появляются кольцевые перетяжки, и сцифистома превращается в стробилу, состоящую из нескольких дисков с вырезанными краями. Диски один за другим отделяются от стробилы и превращаются в молодые медузки — эфиры. Эфиры свободно плавают и постепенно превращаются в маленьких медузок.

Таким образом, у большинства сцифоидных медуз также имеет место смена поколений: бесполого (сцифистома) и полового (медуза), но, в отличие от гидроидов, полипоидное поколение — сцифистома — малых размеров и у большинства медуз существует кратковременно, тогда как значительную часть жизни животное проводит в форме медузы. У некоторых сцифоидных медуз, однако, нет смены поколений. Так, у светящейся медузы (Pelagia noctiluca) из яйца выходят маленькие медузки.

Классификация и распроостранение

Класс сцифоидных медуз разделяется на четыре отряда, наиболее важные из них: 1. Дискомедузы (Discomedusae), 2. Ставромедузы, или Люцернарии (Stauromedusae, или Lucernaria).

Большинство медуз, например упомянутая выше Aurelia, светящаяся Pelagia, гигантская полярная медуза и др., относится к отряду дискомедуз.

Интересен отряд ставромедуз, представленный донными животными, которые обладают одновременно признаками медузы и полипа. Это сидячие сцифомедузы, которые имеют стебелек и чашечку. Края чашечки вытянуты в 8 лопастей, называемых руками, последние несут пучки щупалец. У ставромедуз отсутствует чередование поколений. Из червеобразной ползающей личинки постепенно развивается взрослая форма. Наиболее обычны представители рода люцернария (Lucernaria). Они живут на небольших глубинах и наиболее часто встречаются в холодных морях. У нас они обычны в Баренцевом и Белом морях. В Черном море живет небольшая люцернария Lucernaria campanulata.

Сцифомедузы широко распространены в морях и океанах во всех широтах. Наиболее крупные формы из рода Cyanea характерны для арктических морей. В Черном море обычны Aurelia aurita и корнеротая медуза Pilema pulmo.

Как мы уже знаем, большинство сцифомедуз — хищники, овладевающие добычей при помощи щупалец, усаженных большим количеством стрекательных клеток. Однако стрекательные клетки имеют и защитное значение. Ожоги, причиняемые стрекательными клетками многих медуз, весьма чувствительны даже для крупных животных и человека. Так, полярные медузы причиняют весьма сильные ожоги. Соприкосновение с такой небольшой средиземноморской медузой, как Pelagia, вызывает у человека сильные ожоги. В Черном море довольно чувствительны для купающихся ожоги корнеротой медузы Pilema pulmo. Живущая во многих морях (Черное, Японское, Белое и др.) медуза Aurelia aurita — морское блюдце — сильных ожогов человеку не причиняет.

Под колоколом жгучих медуз часто прячутся различные мелкие рыбки, находя здесь защиту от хищников. Под колоколом полярной медузы часто прячутся мальки трески. По-видимому, некоторые рыбешки нечувствительны к действию стрекательных клеток медуз.

Источник