- Как проверить свои экстрасенсорные способности

- Эксперименты с колодой карт

- Как развить сверхспособности: научитесь чувствовать цвет

- Раскрываем третий глаз

- Учитесь рисовать левой рукой

- Развитие тактильных ощущений

- Научитесь чувствовать другие материалы

- Заведите дневник для записи сновидений

- Научитесь чувствовать свою ауру

- На художников учат!

- Учимся видеть цвет

- by Рахман Файзулович

- Учимся видеть цвет

- Как мы воспринимаем цвет. Занимательные факты. Просто об очень сложном

- Предисловие: краткая теория цвета и света

- Начнём с общей структуры сетчатки.

- Теории цветового зрения

- Каков дальнейший путь сигналов из сетчатки после ЛКТ?

Как проверить свои экстрасенсорные способности

Существуют люди, способные чувствовать и видеть то, что для обычного человека не доступно. Они могут улавливать чужие мысли, видеть сквозь стены и знать наверняка, что произойдет в ближайшем будущем. Наверняка многим из вас захочется проверить экстрасенсорные способности, а вдруг и вам такие чудеса под силу?

Обидно знать, что об их существовании вы даже не догадываетесь и к их развитию не стремитесь. Обладаете ли вы сверхвозможностями? Проверить это несложно.

Подготовьте необходимые предметы:

- Неигранная колода карт

- Семейный альбом

Проведя рукой по фото в своем альбоме, прислушайтесь к ощущениям. Постарайтесь уловить разницу между фотографиями людей живых и мертвых. Может быть, вы услышите какой-то звук или увидите какую-то картинку, ощутите покалывание пальцев или леденящий душу холод. Всякие ощущения строго индивидуальны, но главным критерием является то, что на данном этапе вы смогли почувствовать разницу энергетики, идущей от фотографий живых людей и людей мертвых.

Переходим к следующему этапу – к тестированию незнакомых людей. Возьмите альбом чужого человека и повторите свой опыт. Если чувства вас не обманывают, и вы способны отличить живых людей от мертвых, значит, вы наделены сверхспособностями.

Эксперименты с колодой карт

Теперь задействуем карты. Достаньте карту из колоды, не разглядывая ее. Используя свою энергетику, постарайтесь определить, какой масти карта, какого она цвета и достояния. Не огорчайтесь, если с первого раза у вас ничего не получилось. Попробуйте повторить свой опыт еще и еще раз. Сверхспособности не всегда проявляются сразу. Нужно быть предельно спокойным и не стоит торопиться. Проверить экстрасенсорные способности – задача не из легких.

Существует вероятность того, что вы случайно угадаете несколько карт, но она настолько мала, что об этом даже не стоит говорить. Одно можно утверждать, если вам удалось угадать несколько карт подряд – не сомневайтесь, ваша интуиция отлично работает!

Следующим шагом станет проверка экстрасенсорных способностей с помощью сна. Почти все сны экстрасенсов имеют информационную нагрузку и являются вещими. Вам нужно разобраться, какие сновидения вы чаще видите. Попробуйте в течение двух недель следить за своими снами. Если их совпадение с реальностью будет нередким, вы обладаете сенситивным восприятием, которое нужно развивать.

Как развить сверхспособности: научитесь чувствовать цвет

Нарежьте пять кусочков разноцветной бумаги 10х10 см. Закрыв глаза, перемещайте листы и поместите их в различные конверты. Выложите конверты перед собой на стол. Не открывая глаз, поднесите руку к конверту и попробуйте определить, какой имеет цвет находящаяся в нем бумага.

Раскрываем третий глаз

Третий глаз человека находится в межбровье, а фиолетовый цвет – цвет психической энергии. Закройте глаза и сконцентрируйте свое внимание на области предполагаемого местонахождения третьего глаза. Если вы сможете представить себе, как увеличивается энергетический потенциал, ваша способность чувствовать интуитивно возрастет многократно. Совет — практикуйте различные медитативные техники.

Учитесь рисовать левой рукой

Если вы правша, не пытайтесь изобразить нечто вразумительное. Расслабьтесь и попробуйте рисовать геометрические или абстрактные фигуры, чертить всевозможные линии.

Предпринимая попытки задействовать левую руку, вы начнете развивать правую сторону мозга, а, следовательно, и интуицию. В то же время, бессознательное создание каких-то образов, выполненное левой рукой, поможет вам высвободить свое подсознание.

Развитие тактильных ощущений

Для развития тактильной чувствительности существует специальное упражнение. Возьмите три кусочка материи, имеющие разнообразную текстуру. Например, шерсть, бархат и шелк. Закрыв глаза, дотроньтесь левой рукой до каждого из кусочков ткани. Касаясь ткани, запомните те ощущения, которые вы испытали. Повторяйте упражнение многократно.

Научитесь чувствовать другие материалы

Со временем вам станет легче ощущать тонкие вибрации в других материалах и веществах. Вы должны научиться чувствовать стекло, пластик, дерево, железо, держа свою руку на расстоянии до 10 см и, ощущая энергетические вибрации, идущие от них.

Заведите дневник для записи сновидений

Информация, получаемая нами во сне, может исходить из астрального плана или из нашего подсознания. Сразу после пробуждения записывайте свои сны в дневник, чтобы научиться их запоминать и правильно истолковывать. Карандаш и блокнот для записи снов держите рядом со своей кроватью. Если вы проснулись среди ночи из-за того, что вам приснилось нечто, запишите это в блокнот, а то утром можете не вспомнить всех подробностей.

Научитесь чувствовать свою ауру

Изучение ауры также поможет проверить экстрасенсорные способности и развить их. На расстоянии 30-ти см от своего тела подержите руки прямо перед собой. Поверните ладони на встречу друг другу. Вы сразу ощутите энергию, которая исходит от ладоней. Подержите руки на расстоянии 15-ти см, а потом начните перемещать их друг другу навстречу. Будьте внимательны, и вы почувствуете ауру. Коллектив сайта Valtasar.ru желает вам успехов в развитии экстрасенсорных способностей!

Понравилась статья? Порекомендуйте ее друзьям!

Источник

На художников учат!

Учимся видеть цвет

by Рахман Файзулович

Учимся видеть цвет

Занимаясь живописью, мы находимся (должны находиться) в состоянии транса, когда внимание постоянно напряжено, и это напряжение не должно ослабевать по ходу работы. Вспомните, что я говорил о зрительном восприятии художника. Его взгляд не сосредоточен на одной точке, пытаясь понять её цвет, его взгляд рассеян, он видит натуру целиком и сравнивает между собой разные её участки. Смотрите сквозь объекты, фокусируйте свой взгляд за ними, чтобы их материальная составляющая, форма, фактура, растворилась в их цвете. Сравнивайте одно с другим и ищите между ними различия. Главная, если не единственная цель этюда, уловить мгновенное состояние натуры через точную передачу отношений её цвета. Не путайте этюд с живописью от себя или с декоративной живописью. В учёбе такая «отсебятина» не допускается. Не скрою, учеников (да и художников), способных научиться по-настоящему видеть цвет бывает не много. У большинства студентов не хватает сил писать переписывать в этюде одно и то же, и вскоре они начинают сочинять свой цвет, гордо утверждая, что «они так видят». Тут будет уместно напомнить, что на приёмных экзаменах по живописи в первую очередь обращают внимание на способность человека видеть реальный цвет.

Этюд пишется сочетанием красочных пятен, которые кладутся в разброс по всей поверхности холста или бумаги. Постепенно, поверхность заполняется цветом полностью, и всё идёт по новому кругу, когда цвет уточняется и переписывается многократно. По крайней мере, для этюда по сырому (ала прима), это закон, определяемый методом поиска цвета отношениями. Не пытайтесь начинать акварель с верхнего угла и заканчивать нижним.

Метод отношений предполагает, что вначале мы выбираем в натуре для сравнения самые определённые понятные нам по цвету места. Они должны быть близки по светлоте и по цвету. Это облегчит вам поиск тонких различий в пятнах, которое вам и требуется передать в работе.

Стремитесь к тому, чтобы цвет в одном месте этюда не повторялся в другом месте. Если цветовое пятно переднего плана повторится и на дальнем плане, иллюзия глубины пространства нарушится, потому-что с уходом в глубину, цвет в натуре всегда изменяется, а если он не изменился, значит, он расположен где-то рядом.

Учитывайте простую вещь, найти различие в близких по цвету пятнах, расположенных вплотную друг к другу, гораздо легче, чем между пятнами, разбросанными в пространстве натуры.Фон на котором лежит мазок цвета, удивительным образом изменяет наше восприятие этого цвета. Не думайте, что цвет, положенный вами на белую поверхность в начале работы, будет смотреться таким же на полностью записанной поверхности. Вам приходится постоянно вносить коррективы в ранее написанное, уточнять и цвет и его светосилу. В этом и заключается процесс живописи, в отличии от простой раскраски.

В одном красочном пятне стремитесь создать взаимодействие нескольких цветов, сочетание тёплых оттенков с холодными. Вы чувствуете необходимость сделать пятно цвета холоднее? Не обязательно его записывать новым, более холодным, цветом, достаточно внести в имеющееся пятно вкрапления мелких мазков синих тонов. Отойдя на расстояние от работы, а это надо делать как можно чаще, вы заметите оптическое смешение цветов.

Сама методика поиска цвета, последовательность работы над живописью, позволяет с лёгкостью определить этюдный характер полотна. Другое дело, если на основе найденных цветов в этюде вы начинаете работать над самостоятельной композицией. Тогда манера создания красочного слоя, фактура живописи, не поддаётся классификации, это почерк художника, который может видоизменяться в неограниченном диапазоне. Кто-то из художников работает крупными пятнами тона, которые усредняют цвет деталей натуры, кто-то обожает работать мелкими мазками-капельками, у кого-то живопись напоминает мозаику из смальты, у кого-то длинные и тонкие мазки, полные динамики и экспрессии (вспомните Ван Гога). Занимаясь творчеством, вы можете придерживаться послойного письма старых мастеров, можете работать локальными условными цветами, вы творец! Но в процессе овладения академической живописью, вы ученик, который обязан уметь передавать на холсте натуру.

Так может выглядеть последовательность работы над учебным этюдом масляными или гуашевыми красками.

Старайтесь оттянуть использование белил, подольше поработайте в тёмной тональности над цветом и рисунком.

На первых порах не стоит увлекаться мелкими пятнами, работайте широкой плоской щетинной кистью, и только на заключительной части переходите на более узкую. Для особо начинающих скажу больше, не пытайтесь сглаживать мазки и не доводите работу до «совершенства», пускай она и покажется вам сырой, вовремя остановитесь.

Старайтесь писать при дневном свете, избегайте искуственное освещение.

Ничего не говорю о кистях, бумаге и холсте на подрамнике. Это легко найти в сети самим.

— в акварельном этюде рисунок намечается в общих чертах кончиком круглой кисти с голубой краской (не закон, а рекомендация).

— если это этюд маслом, то рисунок создаётся в подмалёвке автоматически, когда вы прокладываете общие тоновые пятна.

— в масляной технике (где используется кроющая краска: гуашь, темпера, акрил…), работа начинается с теневых мест жидкой краской без использования белил. Самые освещённые места пишутся в конце работы, как аккорды триумфа, ради которого вы и прудились над тенями и полутонами. Их принято делать самыми пастозными (выпуклыми, грубыми, рельефными) мазками.

— в акварельной технике живопись идёт от самых светлых участков натуры к более и более тёмным. Заметьте, техника по сырому не исключает применение локальных лессировок.

— не путайте этюд по сырому с техникой отмывки, при которой краска наносится послойно, для получения всё более и более тёмного тона. Если вам приходится постоянно вымывать влажной кистью глухие (не прозрачные) участки краски, и вы превратили это в норму, такое письмо называют стиркой белья.

— очень часто опытные акварелисты отбрасывают первый «замученный» исправлениями лист, на котором найден верный цвет, и начинают этюд заново. Второй сеанс, с учётом найденного на предыдущем листе, пишется легко и быстро, сохраняя при этом свежесть и чистоту живописи.

— станковая акварель выработала массу технических приёмов, которые в этюде обычно не применяются. Вспомним; подкладывание под натянутую на стиратор бумагу, мокрой губки или войлока, использование резинового клея для защиты от краски бликов (после высыхания акварели, клей стирается), присыпание акварели крупинками соли и ещё, бог знает чего.

Как просто нам жить с таблицей умножения. Выучили, что дважды два – четыре, и это знание можно сразу же применить на практике. Многие начинающие живописцы думают, что обучение строится из заучивания правил и знакомства с технологией живописи. Да, это важно, но оно бессмысленно, если у вас нет правильной «постановки глаза», развитого чувства тона и цвета. Вновь напоминаю вам об особой роли краткосрочных набросков акварелью с натуры. Без них, как и в рисунке, ни о какой учёбе говорить не приходится.

Только за годы практики под руководством специалиста, у нас в голове образуется зародыш специфического органа, на развитие которого вы потратите годы упорного самостоятельного труда. Но труд окажется бессмысленным, если с помощью педагога вы не заложили правильную основу в процесс обучения, не заложили в мозги тот самый загадочный и неосязаемый для хирургов зародыш творческого роста.

Надеюсь показать технику работы над акварелью, но всяко бывает, поэтому некоторые замечания о ней размещаю сегодня здесь.

Источник

Как мы воспринимаем цвет. Занимательные факты. Просто об очень сложном

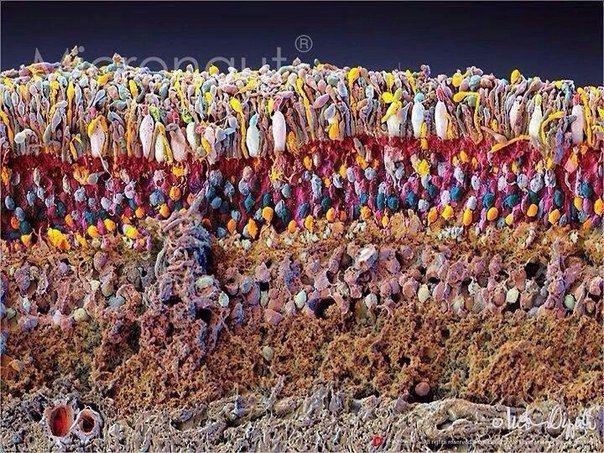

Фото сетчатки в разрезе с электронного микроскопа.

Дорогие читатели, в этой статье о цвете я не буду приводить аналогии с цифровым фотоаппаратом и фотошопом для «лучшего» понимания физиологии зрения, как не делал этого и в прошлой статье «О разрешении нашего зрения». Такой приём, при кажущемся удобстве, только усложнит картину мира и запутает вас. Буду вести рассказ последовательно и в меру сложно.

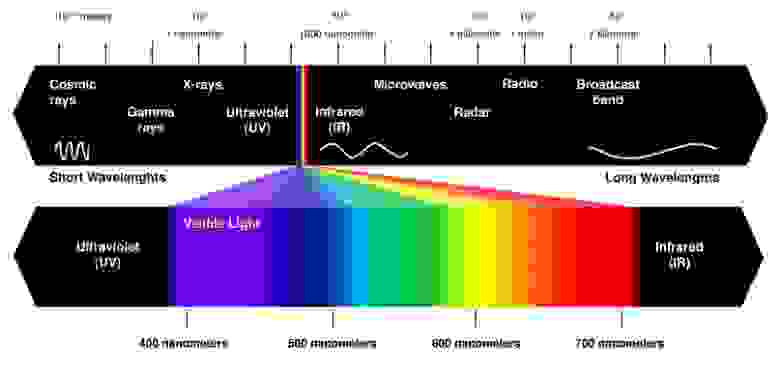

Предисловие: краткая теория цвета и света

Видимый диапазон.

Свет — это электромагнитные (ЭМ) волны. Из всего разнообразия ЭМ излучения, как видно на картинке выше, наши глаза регистрируют только очень маленькую часть спектра.

Цвет характеризуется тремя величинами:

- — Тон

- — Насыщенность

- — Светлота

Тон — это разные цвета (разные длины волн): синий, красный, зелёный.

Насыщенность: розовый — это ненасыщенный красный.

Светлота: розовый — это светло-красный, а бордовый — тёмно-красный.

Спектр солнечного света.

Свет от солнца мы видим почти белым с лёгким смещением в жёлтый. Для удобства солнечный свет будем принимать за эталон. На графике выше видно, что атмосфера хорошо поглощает и рассеивает фиолетовую и синюю части спектра (теперь вы знаете, почему небо синее. Для лучшего понимания этого можно почитать про «Рэлеевское рассеяние»).

Почему мы видим зелёные растения зелёными? Потому что они поглощают весь видимый свет, кроме зелёной части, которая отражается и попадает на сетчатку.

Цветовая адаптация или почему цвет на фотографии часто не совпадает с тем, что мы видели своими глазами?

В ходе эволюции наша зрительная система приобрела такое свойство как корректировка ощущения цвета знакомых объектов. В фототехнике эта функция называется баланс белого (ББ). Такая автокоррекция цвета в зрительной системе потребовалась нам по многим причинам — одна из них, чтобы мы могли адекватно различать цвет плодов на деревьях в разных условиях освещения… Иначе ели бы их только днём или утром, потому что видите ли, у них цвет не такой и померли бы с голоду)

Когда мы смотрим, например, на белую машину при утреннем освещении, дневном и на закате, то выглядит она так же ± белой, с поправкой на лёгкие оттенки. Но когда эту же сцену снимаем на камеру, то с утра машина — серо-синяя, днём — белая, а на закате — оранжевая!

Так где же истина?

Предположим, у нас есть фотоаппарат, который откалиброван только на белый свет, допустим 5500К. В этом случае он будет показывать цвет объектов таким, каков он есть в реальности, т.е. белая машина будет «краситься» в зависимости от окружающего освещения. Вопрос в том, насколько комфортно нам рассматривать такое фото и какую пользу мы можем получить от «искажённых» цветов. Наши глаза всё равно будут делать поправку на баланс белого при реальном просмотре сцены, так уж мы устроены.

Поэтому самая современная фото-видеотехника умеет настраивать ББ очень близко к тому, как он работает в наших глазах. С каждым годом алгоритмы ББ улучшаются, и чем дороже камера, тем ближе к нашему восприятию она выдаст картинку.

И последний факт перед погружением в физиологию: быстрее всего наша зрительная система реагирует на длину волны света 555 нм — это зелёный цвет с примесью жёлтого. Почему так сложилось? Это вопрос к эволюционной биологии — значит, нашим предкам в какой-то долгий период развития было необходимо хорошо различать этот цвет.

На графике ниже можно увидеть максимум чувствительности для дневного света и для сумерек:

Начнём с общей структуры сетчатки.

И ещё одна схема для закрепления знаний — всё то же самое, но вдруг кому-то так удобнее:

Обратите внимание на красные стрелочки внизу картинки — они указывают путь света сквозь структуры сетчатки. В верхней части схемы показаны рецепторы — палочки и колбочки.

Кого-то из вас может смутить то, что свет попадает сначала на нейроны в сетчатке, а потом на сами рецепторы.

«Как же так? Должно быть наоборот!» — скажете вы. Увы, так «распорядилась» эволюция.

По одной из гипотез, фотороцепторы располагаются ближе к находящемуся сзади пигментному слою, в котором находятся ферменты, участвующие в регенерации фотопигментов.

По другой — нашими очень далёкими предками были ланцетники, чьи глаза находились как бы внутри черепа и улавливали свет сквозь прозрачный скелет, соответственно фоторецепторы были направлены в сторону падающего света. В итоге по ходу всех шагов эволюции сетчатка «не захотела» разворачиваться).

Но не стоит переживать — если вы читаете этот текст и различаете цвета, значит у эволюции всё же получилось) Все слои нейронов сетчатки довольно прозрачны для видимого спектра — этого достаточно, чтобы свет попал на колбочки и палочки с минимальными искажениями.

Итак, сетчатка состоит из трёх типов рецепторов:

Палочки содержат пигмент родопсин. Его наибольшая чувствительность находится в области около 510 нм — бирюзовый цвет.

Колбочки содержат пигмент йодопсин в трёх вариациях. Каждый колбочковый пигмент состоит из хромофора (производное ретинола(витамина А)) и опсина . Хромофор во всех колбочках одинаковый, в то время как опсин разный — это отличие как раз и задаёт разные спектры поглощения!

Немного о видах сигнала

Ниже показана фотография отдельного фоторецептора, помещённого в сверхтонкую пипетку.

На рецептор направлена полоска монохроматического света. Этот метод позволил измерить мембранный ток фоторецептора.

Процесс поглощения фотона и образования сигнала на выходе фоторецептора — фототрансдукция.

При попадании кванта света на фоторецептор в нём происходит распад пигмента и последующий каскад реакций. Рецептор гиперполяризуется от -40мВ до -70мВ. Сигнал на выходе из рецептора не импульсный, а градиентный, т.е. его напряжение зависит от интенсивности света. В результате прекращается передача глутамата от фоторецептора на синапс биполярной клетки и начинается выход нейромедиатора с биполярной на ганглиозную клетку. С ганглиозной клетки выходит импульсный сигнал (потенциал действия ПД), он имеет постоянную амплитуду и длину импульса.

Если на ганглиозную клетку поставить электрод и подключить его к аудио-системе, то при активации этой клетки можно услышать такой сигнал:

Пики поглощения колбочек:

- коротковолновые (S) — 426 нм,

- средневолновые (M) — 530 нм,

- длинноволновые (L) — 557 нм.

Обратите внимание на то, что выше указаны именно пики поглощения цвета. Т.е. каждая колбочка реагирует ещё и на соседние цвета с плавным спадом чувствительности.

Колбочки имеют широкие зоны чувствительности со значительным перекрыванием. Например, свет с длиной волны 650 нм (красный) вызовет наибольшую реакцию у длинноволновых колбочек и совсем слабый ответ у средневолновых. Т.е. по аналогии — «зелёные» колбочки реагируют не только на зелёный, но и немного на соседние цвета.

Интересный факт, над которым учёные бились почти два столетия — почему при смешении синей и жёлтой красок получается зелёный цвет? Но если взять два источника света, перед одним поставить синее стекло, а перед другим — жёлтое, то в результате смешения получится белый! Этот вопрос удалось решить Герману Гельмгольцу.

Как читать график выше (смешение пигментов)? Очень важно понимать, что жёлтый в данном случае — это не чистый жёлтый с узким спектром в 580 нм, а широкополосный, т.е. это смесь жёлтого с зелёными и красными волнами.

Синий тоже не чистый спектр в 480 нм, а смесь синего с фиолетовым и зелёным.

В результате две смешанные краски или два стекла синего и жёлтого цветов, стоящие друг за другом, поглощают из белого цвета все длины волн, кроме средних — зелёных.

Если же взять монохроматические фильтры на 480 нм и 580 нм и поставить их друг за другом, то сквозь них не пройдёт ничего — не будет перекрытия спектра!

Если осветить белую стену жёлтым и синим фонарями, в результате получится белый цвет. Так происходит по причине «широкополосной» активации колбочек, т.е. всего двумя цветами стимулируются все три типа колбочек и в итоге мы ощущаем белый цвет. По этому принципу работают белые светодиоды — сам излучатель даёт синий цвет, его накрывают жёлтым люминофором — получаем белый свет.

Интересная заметка в книге «Глаз, мозг, зрение» Дэвида Хьюбела на 179 стр.:

«В одной книге, посвященной ткацкому делу, в главе, излагающей теорию цвета, я нашел утверждение, что если вы смешаете в ткани желтые и синие нити, то получите зеленый цвет. На самом же деле получится серый цвет — по биологическим причинам.»

UPD: вопрос про особенности восприятия фиолетового цвета, заданный в комментариях под этой публикацией, был изучен. Ответ ниже.

Почему при попадании на сетчатку фиолетового цвета мы ощущаем его как синий с примесью красного?

Нужно внести маленькое уточнение в терминологию:

— фиолетовый — это спектральный цвет, т.е. цвет, который можно описать одним значением длины волны;

— пурпурный — смешанный или неспектральный цвет, т.е. его можно получить, смешав красный и синий цвета.

На графике спектральной чувствительности фоторецепторов видно, что длинноволновые колбочки имеют небольшой пик в области 400 нм — они активируются, когда мы смотрим на что-то пурпурное (или фиолетовое, кому так больше подходит).

Маленькая загадка (ответ в спойлере ниже).

Вы видели в некоторых фильмах сцены, когда спецназ летит в вертолёте на задание, предположительно в тёмный лес или в тёмное время суток, а в салоне всё освещено красным светом. Чтобы освежить память, можно пересмотреть такой эпизод в начале фильма «Хищник».

Вопрос: зачем и почему именно красный?

Подсказка: вернитесь немного назад и внимательно проанализируйте спектры поглощения рецепторов.

Ещё немного физиологии

Слои нейронов сетчатки (по направлению прохождения сигнала):

- Фоторецепторы

- Горизонтальные клетки

- Биполярные клетки

- Амакриновые клетки

- Ганглиозные клетки

Горизонтальные клетки — отвечают за первичное усиление контраста изображения. Они собирают информацию с нескольких фоторецепторов и образуют первый этап рецептивных полей.

Биполярные клетки — одна из функций этих нейронов — передача сигнала от фоторецепторов к ганглиозным нейронам. Ближе к центру сетчатки один фоторецептор даёт сигнал на один биполяр, дальше от центра происходит конвергенция сигнала, т.е. один биполяр собирает сигнал от множества палочек. Как пример, на периферии зрительного поля на одну такую клетку могут поступать сигналы от 1500 палочек, что позволяет получить хорошую чувствительность зрения при слабом освещении.

Амакриновые клетки — так как на сегодня обнаружено более 33 подтипов данных нейронов, не вижу возможности описать их функции в нескольких абзацах. (Если у кого-то из читателей этой статьи будет свежая информация, то я с удовольствием её добавлю)

Ганглиозные клетки — основная функция — сбор сигнала от предыдущих слоёв нейронов и конвергенция в зрительный нерв. Суммарное количество фоторецепторов сетчатки 100-120 млн — будет превращено в 0,7-1,5 млн нервных волокон в зрительном нерве.

Ещё одна важная функция подтипа ганглиозных клеток ipRGC — регулирование циркадных ритмов в зависимости от яркости освещения и контроль светового рефлекса зрачка.

Теории цветового зрения

Описание теорий сделаю максимально кратким, потому что подробное изложение потянет на отдельную статью. Кому будут нужны подробности — список литературы в конце.

Первую теорию цветового зрения на рубеже 18-19 веков предложили, независимо друг от друга, Джордж Пальмер и Томас Юнг. Она получила название Трихроматическая теория.

Эта теория предполагала наличие трёх типов рецепторов в сетчатке, которые порождают физиологическое ощущение красного, зелёного и синего. Промежуточные оттенки соответственно были истолкованы комбинацией базовых цветов (кардиналов).

Трихроматическая теория очень хорошо объясняет виды цветовой слепоты.

Чтобы понимать механизмы дальтонизма можно прибегнуть к такому эксперименту — предположим, у нас есть пациент страдающий монохромазией (все колбочки в его сетчатке имеют только один пигмент, не важно какой). На сетчатку данного человека посылается поток из 100 фотонов с длиной волны 520 нм (зелёный), а после — 100 фотонов 650 нм (красный). Наш монохромат не получит само ощущение цвета, но сможет отличить эти цвета по их яркости, так как короткие волны обладают большей энергией и их воздействие на фоторецепторы сильнее.

Если же количество длинноволновых фотонов увеличить, чтобы в итоге они вызывали такое же яркостное ощущение как и коротковолновые, то наш больной уже не сможет увидеть различия в источниках света.

Так происходит потому, что фоторецепторы на выходе из сетчатки выдают аналоговый импульсный сигнал — он не способен кодировать информацию о цвете.

Для минимального различия цветовых стимулов в сетчатке должны быть минимум два вида колбочковых пигментов. В этом случае сигнал разных уровней, идущий по разным нервным волокнам, будет в дальнейшем интерпретирован в цвет в зрительной коре.

Так и работают тесты для дальтоников — паттерны изображены разными цветами одинаковой яркости.

Ещё раз про вид сигнала — это аналоговые импульсы, не двоичный код. Сигнал несёт импульсы одинаковой амплитуды, но при этом может изменятся сама частота импульсации — 30 импульсов в секунду или 100.

Трихроматическая теория при всём своём успехе имела ряд недостатков — например, она не могла описать, почему при цветовой слепоте цвета никогда не пропадают единично (только красный или только синий) — хотя по логике самой теории должно быть именно так. А получается попарное выпадение цветов — зелёный вместе с жёлтым или красный и синий.

Примерно в 1870 году на сцену выходит Геринг со своей Опонентной теорией.

Кратко — суть теории в том, что она предлагает четыре базовых цвета, а не три. Эти цвета противоположны (оппонентны) друг другу:

- красный/зелёный

- жёлтый/синий

- чёрный/белый

После этих строчек некоторые из вас, кто хорошо шарит в фотошопе, уже начали о чём-то догадываться.

Сегодня для описания принята Теория двухэтапного цветового зрения или Теория двойной обработки. Её основоположником был Адольф фон Криз. Но свой финальный вид она обрела в 1957 г. благодаря физиологам Лео Гурвичу и Доротее Джеймсон.

Эта теория объединяет две предыдущих — показывая, что они не противоречат, а дополняют друг друга.

Благодаря развитию методов исследования в физиологии сейчас мы знаем, что первый этап обработки описывается трихроматической теорией, а второй — оппонентной.

С развитием молекулярной генетики были установлены пики поглощения для трихроматов:

- короткие волны 426 нм

- средние волны 530 нм

- длинные волны 552 или 557 нм

Что за неразбериха с длинными волнами? Оказывается, возможны генетические различия в формировании пигментов для фоторецепторов, чувствительных к длинным волнам. Это было подтверждено экспериментами по трихроматическому уравниванию.

Да, само ощущение цвета у всех нас немного отличается только по этой причине, но это вариант нормы.

Есть ещё и аномальные трихроматы, у которых имеются все необходимые пигменты, но они синтезируются в сетчатке в совершенно других пропорциях — из-за этого тот цвет, который вы ощущаете как синий, аномальный трихромат может ощущать как красный и есть большая вероятность, что и назовёт он его синим, так как в итоге он имеет все три вида пигментов, позволяющих ему просто различать цвета. Таких аномальных трихроматов можно выявить всё тем же трихроматическим уравниванием.

Подведём итог по теории двухэтапного цветового зрения. Все этапы обработки происходят на уровне сетчатки, прошу не путать с возникновением самого ощущения цвета в отделах зрительной коры.

- разделение света на три базовых цвета — Трихроматическая теория

- преобразование трёх цветов в три опонентные пары — Опонентная теория

- интерпретация сигнала в латеральном коленчатом теле ЛКТ

- формирование цветового феномена в зрительной коре

Помню, что обещал не приводить аналогий с программами или устройствами, но на этом моменте придётся согрешить. Теория двухэтапного цветового зрения является полным аналогом конвертации цвета из системы RGB в систему LAB в фотошопе:

- RGB содержит три канала — в каждом по одному цвету

- LAB содержит три канала. Каналы a и b имеют по два цвета, а канал Lightness — чёрный и белый

Схема ниже показывает возможную организацию нейронных сетей при переходе от трихроматического этапа к оппонентному:

Каков дальнейший путь сигналов из сетчатки после ЛКТ?

До недавнего времени областью зрительной коры, ответственной за распознавание цвета, считалась зона V4.

В 2018 году были проведены исследования по обновлению картирования мозга. Для этого использовались методы объединения данных фМРТ с ретинотопными данными. В результате оказалось, что в коре нет единственного центра, отвечающего за обработку цвета, этим занимаются минимум 6 зон, среди них зона, чувствительная к движению:

- V1

- V4

- V8

- VO

- LOC

- MT +

Сами механизмы обработки цвета (формирования цветового ощущения) до сих пор детально не описаны.

Понимаю, что изложение вышло слегка сумбурным, потому что пришлось изучить сотни страниц учебников и исследований. Надеюсь, вам было понятно и интересно 🙂

Дэвид Хьюбел — «Глаз, мозг, зрение»

Стивен Палмер — «От фотонов к феноменологии»

Баарс Б., Гейдж Н. — «Мозг, познание, разум»

Джон Николлс, А. Мартин, Б. Валлас, П. Фукс — «От нейрона к мозгу»

Маргарет Ливингстон — «Искусство и восприятие. Биология зрения»

Источник