Доктор Комаровский о неврологических проблемах у детей

Доктор, посещение которого вселяет в большинство российских родителей страх, — невролог. Мамы и папы боятся, что именно этот специалист обязательно найдет какое-то неврологическое отклонение у их ненаглядного чада. И эти опасения не так уж беспочвенны — по статистике, у 90% малышей в нашей стране есть тот или иной неврологический диагноз. Всегда ли этот диагноз достоверен и так ли распространены неврологические проблемы на самом деле, родителям рассказывает известный детский врач Евгений Комаровский.

Особенности детской нервной системы

Нервная система у новорожденного претерпевает самые существенные изменения в процессе роста. Дети рождаются с незрелой нервной системой, и ей еще только предстоит сформироваться, окрепнуть. Самые интенсивные изменения приходятся на период новорожденности и первый год жизни, а потому найти те или иным неврологические симптомы у малыша в 2 месяца или в 6 месяцев любому доктору-неврологу не составит никакого труда.

В период становления функций нервной системы не все идет гладко, говорит Евгений Комаровский, отсюда и непонятный крик по непонятному поводу, спазмы и тики, икание и срыгивание, которые доставляют столько переживаний родителям и богатую пищу для деятельности докторов.

Если мамы поймут всю серьезность происходящих с ребенком процессов, вопросов, страхов и сомнений станет значительно меньше.

Головной мозг новорожденного по сравнению с телом довольно большой, по мере роста чада пропорции меняются, усложняется структура мозга, появляются дополнительные борозды.

Самые активные перемены происходят в период с рождения до 5 месяцев.

Спинной мозг и позвоночник у крохи растут неравномерно, и их рост выравнивается в своих темпах только к 5-6 годам. Скорость передачи нервных импульсов в нервной системе ребенка иная, чем у взрослого, и в соответствие с маминой и папиной она придет только к 6-8 годам.

Некоторые рефлексы, которые есть у новорожденного, уходят со временем и уже к году от них не остается следа, им на смену приходят рефлексы постоянные. Органы чувств у новорожденных функционируют с первых минут после появления на свет, но не так, как у взрослых. К примеру, четко видеть малыш начинает примерно в 1,5-2 месяца, а хорошо слышать он может уже на третий день после рождения.

Неврологические проблемы

Когда мамы с жалобами на дрожащий подбородок чада, на трясущиеся ручки или регулярную икоту приходят к врачу, тот прекрасно понимает, что в 99% случаев такие симптомы являются вариантом нормы, учитывая интенсивный процесс совершенствования нервной системы. Доктор знает, что эти маленькие «неприятности», скорее всего, пройдут сами по себе, и возможно, уже очень скоро. Но он, по мнению Комаровского, не хочет брать на себя ответственность за вашего ребенка, а потому ему проще сказать, что трясущийся подбородок — неврологический симптом, и назначить определенное лечение, от которого вреда не будет (массаж, плавание в надувном круге на шею, витамины).

Реальные проблемы неврологического плана, конечно, существуют, и они все без исключения являются очень серьезными, говорит Комаровский, но встречаются они всего у 4% детей.

Поэтому большинство неврологических диагнозов, поставленных малышам неврологами в поликлинике на очередном плановом осмотре, мало что общего имеют с настоящими заболеваниями.

Хуже всего, если доктор назначает ребенку медикаменты для устранения неврологических симптомов, которые по большому счету существуют только на бумаге.

Реальных ситуаций, когда такие таблетки нужны — не более 2-3% от всех установленных диагнозов. Но принимают их все, кому они прописаны.

Эффективным медикаментозное лечение Комаровский считает только для детей первого месяца жизни, если у них действительно в процессе родов возникли серьезные нарушения. Затем даже им показаны только массаж и физиопроцедуры.

Когда проблема действительно существует?

Внутричерепное давление — диагноз, который очень любят ставить детям в российских поликлиниках. Тогда, когда оно действительно есть, ребенок нуждается в срочной госпитализации, а не в домашнем лечении таблетками, говорит Комаровский. Если ребенок весел, бодр, активен, общителен, не надо лечить ему внутричерепное давление, поскольку его с огромной долей вероятности, вообще нет.

Самая частая жалоба, с которой родители обращаются к детскому неврологу, — ор ребенка.

С этого в большинстве случаев и начинается поиск заболевания, которое, скорей всего, будет найдено.

Комаровский призывает мам перестать искать болезни у чада и просто понять, что для крика у ребенка есть масса других причин — голод, жара, желание общаться, желание обратить на себя внимание, неудобный подгузник и так далее. Все эти причины не имеют никакого отношения к неврологическим заболеваниям.

К больным причисляют очень активных детей, им немедленно ставят диагноз «гиперактивность», нездоровыми считают и спокойных и медлительных ребятишек, им ставят клеймо «заторможенность», неврологическими проблемами пытаются объяснить плохой сон и аппетит. Делать этого не надо, говорит Евгений Комаровский, поскольку настоящие неврологические болезни случаются редко, и звучат они грозно, пробиотики и гимнастика их не лечат.

К ним относятся эпилепсия, детский церебральный паралич, неврозы разной степени выраженности, болезнь Паркинсона, энцефалопатия, патологические непроизвольные нервные тики и другие состояния, многие из которых имеют врожденный характер.

Советы доктора Комаровского

Не нужно сравнивать своего ребенка с другими детьми и существующими в теории нормами развития малышей. Ваш ребенок — личность, которая развивается в соответствии со своими внутренними «настройками», они сугубо индивидуальны.

Лучшая профилактика, а заодно и лечение неврологических якобы «проблем», которые существуют только на бумаге врача и в головах у беспокойных мамы и бабушки, — правильный образ жизни ребенка.

Длительные и регулярные прогулки, купание, закаливание, разумное питание (без перекорма), удобный для мамы и ребенка режим дня, который неукоснительно соблюдается, укрепляющий массаж каждый день, помогут справиться и с гиперактивностью, и с дрожащим подбородком, и нарушениями сна у ребенка.

Не допускайте передозировки кальция и витамина D, поскольку такие состояния действительно могут вызывать определенные проблемы с нервной системой. Об этом более детально следует поговорить с лечащим педиатром, который определит необходимые дозировки для вашего конкретного ребенка, учитывая возраст, вес и состояние здоровья малыша.

Источник

Потеря обоняния при простуде

Принцип действия обонятельной системы

Под обонянием понимается способность определять и ощущать запахи. Применительно к организму человека речь идет о тысячах разных веществ, легко отличаемых друг от друга при нормальном состоянии обонятельной системы. Процесс распознавания происходит с участием нервов, которые расположены в носовой полости. Особенно велика их концентрация в так называемом обонятельном эпителии, находящемся в верхнезадней полости носа.

Исходя из сказанного выше, следует очевидный вывод. Проблемы с обонянием возникают в случае сбоев на любом из этапов следующей цепочки:

- обонятельные рецепторы;

- пучки нейронов луковицы;

- анализаторы лимбической системы мозга.

Результатом выступает аносмия или гипосмия. Первый термин означает полную потерю обоняния, второй – частичную, когда запахи и ароматы еще ощущаются, но намного слабее и практически неразличимо друг от друга. В зависимости от места возникновения проблемы в описанной цепочке, аносмия бывает трех видов:

- периферическая – плохо или неправильно работают рецепторы;

- проводниковая — сбой связан с передачей сигналов от луковиц к анализаторам;

- центральная – неэффективно функционирует часть мозга, ответственная за распознавание запахов и вкусов.

Причины невозможности распознавания запахов

Разобравшись с базовыми понятиями, можно переходить к более частным. Центральная и проводниковая аносмия обычно выражается в одновременной потере вкусов и запахов. Ее причинами становятся: проблемы с кровообращением, новообразования мозга, рассеянный склероз и другие достаточно редкие заболевания.

В отношении периферической аносмии складывается несколько другая ситуация. Причинами невозможности распознавания запахов могут стать:

- насморк, гайморит или простуда, тем более при возникновении хронических или воспалительных процессов, когда нормальная работа рецепторов попросту невозможна;

- травмы черепа в области носа или близких к нему, например, переломы или сильные ушибы;

- другие нарушения, возникающие в носовой полости – новообразования, полипы, искривление носовой перегородки, увеличение носовых раковин и т.д.;

- возрастные изменения в организме, связанные с общим снижением тонуса и эффективностью функционирования всех систем жизнедеятельности;

- курение или употребление наркотических веществ, негативно влияющие на состояние слизистой оболочки носа.

Причины и особенности потери обоняния при насморке

Невозможность ощущать и различать ароматы с высокой вероятностью означает проблемы с работой рецепторов. В случае с насморком, который выступает частым симптомом простудных заболеваний, причиной становится выделение больших объемов слизи. Она необходима для предотвращения проникновения внутрь организма вредных микроорганизмов, но побочным следствием становится блокировка активности ресничек нейронов. Результат – пропадает способность к обонянию даже сильных запахов. Одновременно часто теряется ощущение вкусов, так как эти участки рецепторов тесно связаны.

Диагностика проблем с обонятельной системой

Жизнь без запахов и вкусов сложно назвать нормальной. Поэтому не стоит допускать развития событий по самому негативному сценарию, предусматривающему полную или даже частичную потерю обоняния. При возникновении первых проблем с распознаванием ароматов необходимо сразу обратиться к врачу.

Если причиной появления проблем выступает ринит (одно из самых частых последствий простуды), его диагностирование обычно не составляет труда. Вполне достаточно провести риноскопию и опросить пациента.

Длительный насморк требует более детального обследования, например, анализов слизистых масс, выделяемых из носа. Его причинами могут стать не только различные ОРВИ, но и, например, аллергия.

При невозможности быстрого определения заболевания или возникновении у врача сомнений, проводятся дополнительные исследования и анализы. В их число входят:

- эндоскопия носа и носовой полости;

- ольфактометрия (тестирование на распознавание запахов разных пахучих веществ);

- рентгенологические исследования носа, в частности – придаточных пазух.

Лечение потери обоняния при простудных заболеваниях

Далеко не всегда после появления проблем с обонянием пациент обращается в медицинское учреждение. Лечить аносмию самостоятельно и в домашних условиях имеет смысл только в одном самом крайнем случае: при четкой уверенности в том, что причиной потери запахов выступает простуда или ринит, причем заболевание проходит в легкой форме. Очевидно, что поставить такой диагноз своими силами пациент попросту не в состоянии. А потому целесообразно обратиться к врачу и не рисковать собственным здоровьем в целом и исправным функционированием такой важной системы, как обонятельная, в частности.

Если все-таки принято решение лечиться дома, следует воспользоваться рекомендациями врачей. Они заключаются в промывании носовых ходов различными составами, в числе которых:

- морская вода, куда добавлено несколько капель йода;

- свекольный сок с добавлением меда или хрена;

- сок свеклы с отваром ромашки.

Особенно неприятной становится ситуация, когда простуда или насморк прошли, а проблемы с обонянием не закончились. В этом случае требуется срочно обратиться к врачу. Специалист определяет причины сложностей с восприятием запахов, проводит необходимые исследования и анализы, а затем назначает лечение. Наиболее часто речь идет о следующих процедурах:

- промывание носовых ходов и околоносовых пазух антисептическими составами, отварами трав, солевыми растворами;

- прием антивоспалительных и антибактериальных медицинских препаратов;

- закапывание в нос противомикробных составов, сосудосуживающих спреев и капель;

- прием антигистаминных лекарственных средств (при аллергических реакциях).

Источник

Испытывают ли боль беспозвоночные?

Боль — это негативное аффективное состояние, возникающее в результате повреждения или воспаления тканей. Поскольку боль вызывает сильные неприятные ощущения сравнимые с отвращением, то облегчение от природы её возникновения является полезным для животного. Животные стараются избегать ситуации, в которых они могут испытывать боль, а если они всё-таки её испытали, то они стараются ретироваться в такие места, где смогут получить облегчение от боли.

Ни для кого не секрет, что позвоночные практически во всей своей массе могут испытывать боль. Исключениями могут быть всякие там рыбы и примитивные хордовые, но даже и для них существуют доказательства, что всё-таки и они имеют какой-то там слабый аффективный компонент боли [4].

Однако, если для позвоночных животных большинство учёных всё же не отрицают факт возможности наличия чувства боли, то для беспозвоночных животных в настоящее время нет убедительных доказательств того, что аффективный компонент боли есть у любого из них. Именно поэтому спор о том страдают ли физически беспозвоночные животные, когда их едят например живьём, является предметом постоянных дискуссий. Хотя, судя по агонии некоторых представителей мира «ктулху», которых пожирают живьём некоторые представители человеческого мира, мне всё же кажется, что бедные животины бесспорно страдают. Конечно некоторые могут заявить, что это всего лишь ноцицепция, которую даже некоторые растения могут испытывать и такой аргумент казалось бы имеет право быть !

Но тем не менее самое важное отличие боли от ноцицепции, заключается в том, что ноцицепция является простой рефлекторной реакцией, а боль — это сложное эмоциональное состояние, включающее в себя дистресс и страдание. Минимальными системными требованиями для того чтобы организм имел возможность страдать, являются наличие интегративных областей мозга, способных к сложной обработке получаемых вредных сенсорных сигналов с подключаемыми к нему ноцицептивными сенсорными нейронами. Иными словами, организм должен обладать дискретными циклами боли и сложной нервной системой способной вызывать негативное аффективное состояние в ответ на вредные сенсорные сигналы.

Так называемые дискретные циклы боли в центральном мозге производят два различных компонента переживания боли:

«различительный» компонент, охватывающий локализацию, качество и интенсивность боли.

«аффективный» компонент, охватывающий негативное эмоциональное состояние.

Поэтому если мы хотим найти наличие хотя бы одного состояния боли у беспозвоночных, нам надо найти хотябы наличие ноцицепоторов, а потом уже думать, что делать. И они таки и обнаруживаются среди многих таксонов беспозвоночных. Ноцицепторы есть у всех головоногих и у некоторых прочих моллюсков, у насекомых, ракообразных и даже нематод. Однако обнаружение этих элементов «программного обеспечения» боли всё ещё недостаточно, чтобы поставить 100% вердикт о существовании физического страдания у беспозвоночных животных. Чтобы это доказать учёные используют общепринятые поведенческие критерии, которые используются для предположения наличия аффективного состояния, выходящего за рамки простого ноцицептивного рефлекса. В качестве основных таких критериев обычно используют:

сложные поведенческие реакции (хромота, «зализывание ран», укрывание больного места) которые могут модулироваться обезболиванием,

мотивационные компромиссы, которые заключается выборе между двумя «стульями страдания»

ассоциативное изучение различных ситуаций, которые так или иначе сигнализируют о вредных ощущениях.

Такие поведенческие исследования, демонстрирующие наличие этих способностей доказывающие аффективный компонент боли, наиболее широко были продемонстрированы на ракообразных. Так, например, раки отшельники предпочитали страдать от тока в раковине, нежели быть съеденными хищниками вне раковины, а если им давали новую раковину, где током били меньше, то они выбирали новую раковину. Креветки, которым наносили увечья, ухаживали за повреждённым органом с помощью конечностей или ротового аппарата, а крабы, которых травили ядами пытались избегать ущерба, как существа, которые чувствуют боль. Т.е. они предоставляли те участки тела к «уничтожению», которые были более защищены от внешнего воздействия, или они покидали то место где их варварски угнетали [1].

Доказательства сложных эмоциональных состояний подобных боли были обнаружены и у некоторых насекомых [2]. Всё это показывает нам, что эмоциональная обработка сенсорных переживаний у беспозвоночных может быть, как сложной, так и широко распространенной. Однако на подобного рода доказательства всё равно найдётся очередной «Илон Маск» с козырем в рукаве в виде распространенного аргумента против возможности аффективного состояния боли у беспозвоночных.

Данный аргумент состоит в том, что мозг беспозвоночных недостаточно сложен, чтобы включать в себя цепи, производящие эмоциональную валентность. Однако, что «Илон Маск» сможет сказать на следующее?

Головоногие моллюски, «друзья Лавкрафта» достигшие эпичной крайности в эволюции мозга среди беспозвоночных. Они, в отличие от всех других беспозвоночных, имеют внушительный размер мозга, когнитивные способности и поведенческая гибкость которого, превосходят таковые у некоторых позвоночных с меньшим мозгом, включая земноводных и рептилий. Их нервная система устроена принципиально иначе, чем у позвоночных, с обширным периферическим контролем чувств и движений, который, по-видимому, происходит в значительной степени независимо от центрального мозга.

Их большой мозг и сложное поведение привели к растущему беспокойству об их благополучии, что даже вылилось в ужесточении норм биоэтики по отношению к данным животным. Ужесточились правила по регулированию инвазивных процедур, выполняемых на головоногих моллюсках в исследовательских лабораториях.

Эти правила основаны на «принципе предосторожности», который утверждает, что если мозг животного обладает нервной и когнитивной сложностью, то этого уже достаточно, чтобы предположить, что животное может испытывать боль, даже если не существует этому убедительных доказательств. Кто-то может сказать, что это ненаучно и Поппер в гробу переворачивается от таких догм, но догмы догмами, а у нас всё-таки аксиома, а потому, что у нас там с доказательствами?

А спонсором требуемых доказательств является исследование от 2020 года опубликованное в журнале ISCIENCE, на котором и базируется весь мой текст [3]. Суть данного исследования заключается в том, что к объектам исследования, тобишь осьминогам применялась методика оценки аффективных аспектов боли, применяемая до этого практически только к позвоночным, в частности к млекопитающим.

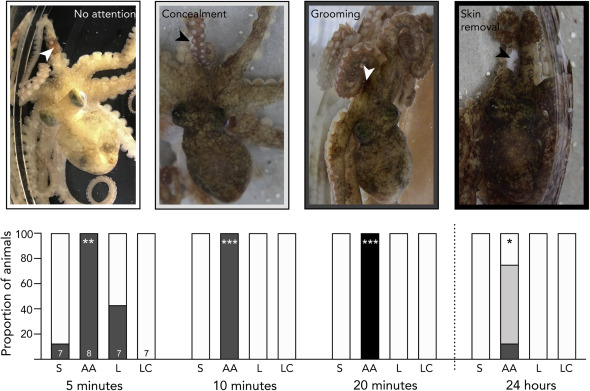

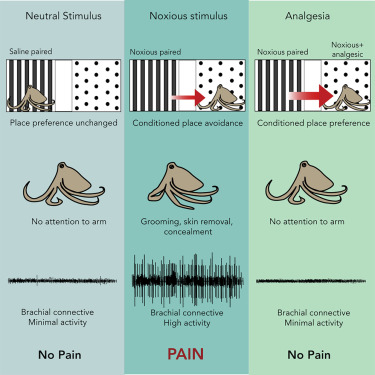

Одним осьминогам под кожу вводилась разбавленная уксусная кислота, а другим обычный физиологический раствор (плацебо). Осьминоги, получившие подкожную инъекцию разбавленной уксусной кислоты в одну руку, продемонстрировали явное избегание первоначально предпочтительной камеры, в которой они были заключены до и после инъекции. Животные, которым вводили физиологический раствор, не показали изменений в предпочтении камеры ни до и не после тренировочных испытаний. Изменение времени, проведенного в первоначально предпочтительной камере, фиксировалось по тесту Богферонни обычно применяемого к млекопитающим.

Тест показал, что время, проведённое в предпочтительной камере, сильно различалось у группы которой вводили уксусную инъекцию, от плацебной группы, указывая на демонстрацию когнитивного и спонтанного поведения, свидетельствующего о переживании аффективной боли. Животные в «уксусе» возвращались в предпочтительную камеру лишь спустя очень большой промежуток времени.

Далее осьминогам в двух группах вводился препарат, который обеспечивает облегчение тонической боли у позвоночных выражающееся в соответствующем поведении. Поэтому, если тонической боли нет, то и соответствующего поведения облегчения от тонической боли быть не должно. Проверка облегчения боли, связанной с анальгетиком, считается убедительным доказательством наличия боли у позвоночных животных. Данный эксперимент показал, что осьминоги с предполагаемой индуцированной тонической болью получившие локализованную инъекцию лидокаина и помещённые в камеры, которые они избегали в первом тесте из-за боли, вновь получили предпочтение находиться именно в этих камерах, т.е. они перестали их избегать.

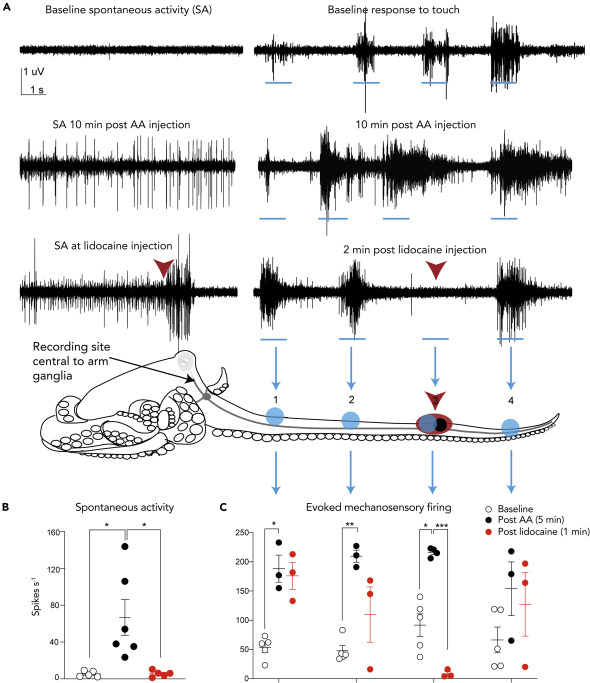

Осьминогам же из группы плацебо было совершенно всё равно на инъекцию лидокаина. Данный эксперимент показал, что инъекция лидокаина была полезна животным только в том случае, если они испытывали постоянную боль. Далее, чтобы подтвердить наличие тонической боли у осьминогов, у нескольких особей были взяты электрофизиологические записи с плечевых соединительных элементов, которые соединяют нервные связки руки с мозгом и являются центральными по отношению к основным ганглиям руки, расположенным в межпозвоночной комиссуре.

Осьминогам удалили маленькую часть соединительной ткани разорвав её по центру межплечевой спайки, оголив центральную нервную систему, для того чтобы было удобно получать эти самые электрофизиологические записи. После чего в руку особи вводилась инъекция болюса, которая приводила к постоянной и очень сильной активности нервной системы более 30 минут. Эта активность гасилась постепенным введением лидокаина, тем самым успокаивая нервную систему особи. Электрофизиологические данные убедительно подтвердили существование длительного негативного аффективного состояния у осьминогов, являющимся первым свидетельством боли в этой неврологически сложной кладе беспозвоночных. Более того данные из всех трёх экспериментов над осьминогами абсолютно доказали, что осьминоги испытывают состояние постоянной (тонической) боли, что ранее считалось возможным только у млекопитающих. Поэтому по-моему мнению принцип предосторожности с такими животными категорически необходим.

Данное исследование в полном объёме представляет собой первый пример вероятной продолжающейся боли у любого животного, не являющегося млекопитающим, что собственно заставляет с одной стороны задуматься, например, на сколько сильно, страдает живой рак, кипящий в котле, а с другой стороны радоваться, что реинкарнация существует только в буддизме. P.s. А вы варите раков живыми?

Данная статья написана мной и опубликована в нашем научно-популярном сообществе Фанерозой.

Источник