- Пневмония: симптомы, лечение, профилактика и осложнения

- Причины

- Виды пневмонии

- Как происходит заражение пневмонией?

- Симптомы пневмонии

- Диагностика пневмонии

- Лечение пневмонии

- Осложнения при пневмонии

- Профилактика пневмонии

- Воспаление легких: симптомы и лечение

- Первые признаки воспаления легких у взрослых

- Какие симптомы при воспалении легких у взрослых?

- Какой кашель при воспалении легких у взрослых?

- Профилактика возникновения воспаления легких

- Пневмония — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Факторы риска

- Заразна ли пневмония

- Как передаётся пневмония

- Симптомы пневмонии

- Признаки пневмонии у ребёнка

- Патогенез пневмонии

- Классификация и стадии развития пневмонии

- Осложнения пневмонии

- Диагностика пневмонии

- Как отличить воспаление лёгких от ОРВИ, гриппа и бронхита

- Лечение пневмонии

- Какой врач лечит заболевание

- Когда обратиться к врачу

- Показания при заболевании

- Антимикробные препараты

- Респираторная поддержка

- Неантибактериальная терапия

- Противопоказания при заболевании

- Прогноз. Профилактика

- Как предотвратить пневмонию

Пневмония: симптомы, лечение, профилактика и осложнения

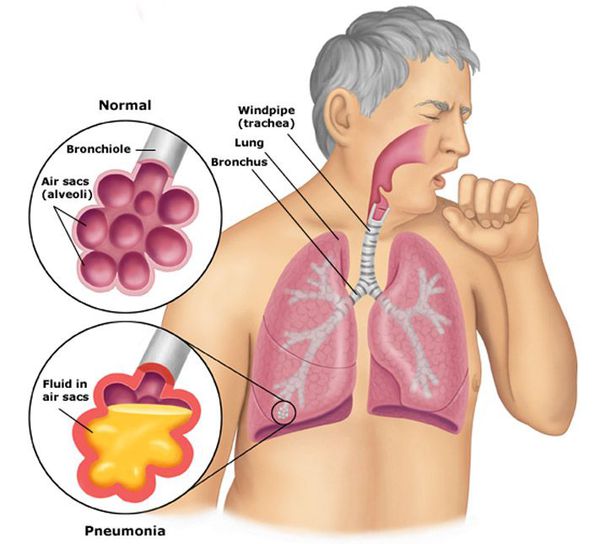

Пневмония или воспаление легких — это острое, преимущественно инфекционное заболевание, при котором происходит поражение альвеол и легочной ткани различной степени тяжести.

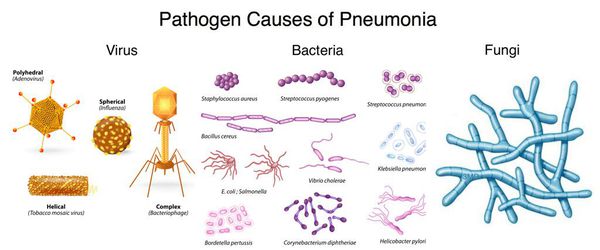

Причины

Чаще всего возбудителями пневмонии становятся бактерии и вирусы. В отдельных случаях триггером для развития воспаления легких служат грибы и паразиты.

Инфекционную пневмонию провоцируют в основном пневмококки, стафилококки и стрептококки.

Вирусное воспаление легких зачастую является следствием поражения организма вирусами гриппа или герпеса, риновирусом, аденовирусом и др.

Пневмония грибкового генеза возникает на фоне поражения легочной ткани грибами рода Candida и Aspergillus.

В некоторых случаях воспаление легких возникает вследствие присутствия в организме человека двух или более возбудителей заболевания.

Виды пневмонии

В зависимости от триггера, степени тяжести и локализации пневмония делится на несколько типов.

По характеру распространения выделяют:

- очаговую пневмонию, при которой происходит поражение небольшого участка легких;

- сегментарную — распространяется на одну или несколько секций легких;

- долевую, поражающую только одну долю легкого;

- сливную, характеризующуюся слиянием пораженных участков легочной ткани;

- тотальную пневмонию, при которой происходит поражение всего легкого.

В зависимости от локализации воспаление легких подразделяют на одностороннее (поражено одно из легких) и двустороннее (патологические изменения наблюдаются в обоих легких).

Первичная пневмония возникает как самостоятельное заболевание, триггером которого служат обозначенные выше вирусы или бактерии.

Вторичная пневмония возникает как осложнение на фоне уже имеющегося в организме пациента заболевания (бронхит, грипп и т.д.).

Посттравматическое воспаление легких является следствием перенесенных травм грудной клетки, в результате которых происходит паталогический сбой в вентиляции легких, что приводит к осложнению в виде пневмонии.

Рентгеновское облучение, используемое для лечения онкологических заболеваний, может привести к развитию радиационной пневмонии.

В зависимости от тяжести течения пневмонию разделяют на:

- острую с периодом течения от 3 недель до 2 месяцев;

- подострую, лечение которой занимает, как правило от 3 до 6 недель.

Также в медицине выделяют больничную пневмонию, возникшую через 48–72 часа после поступления пациента в стационар; внебольничную — развившуюся вне лечебного учреждения или в первые 48 часов после поступления больного в стационар.

Типовые возбудители воспаления легких, такие как пневмококки, стрептококки и вирусы, провоцируют развитие типичной пневмонии. Нестандартные возбудители — грибы, хламидии, микоплазмы — являются триггером для развития атипичной пневмонии.

Как происходит заражение пневмонией?

Воспаление легких передается воздушно-капельным путем (при чихании, кашле) от больного человека. В некоторых случаях пневмония может стать следствием миграции инфекции из верхних дыхательных путей (при наличии у больного хронических тонзиллитов, синуситов, аденоидитов).

В группе повышенного риска развития пневмонии находятся:

- младенцы, испытавшие внутриутробную гипоксию либо асфиксию, родовую травму, с врожденными иммунодефицитом и патологиями легких;

- дети младшего и школьного возраста с хроническими инфекционными заболеваниями носоглотки или приобретенным иммунодефицитом;

- взрослые с хроническими заболеваниями легких, нарушениями в работе эндокринной системы, страдающие сердечной недостаточностью.

Кроме того, люди, злоупотребляющие алкоголем и курением табака, имеют более высокий шанс заражения воспалением легких.

Симптомы пневмонии

В зависимости от типа возбудителя, общего состояния здоровья человека, а также наличия хронических заболеваний и/или иммунодефицита, воспаление легких может протекать по-разному.

Наиболее распространенные признаки типичной пневмонии:

- резкое повышение температуры тела до 38–40 градусов;

- сильный кашель чаще с обильным выделением гнойной мокроты, реже — сухой и непродуктивный;

- боль в груди, одышка;

- общая слабость, быстрая утомляемость.

Для атипичной пневмонии характерны: сухой, непродуктивный кашель, головная боль, быстрая утомляемость, сопутствующие симптомы простудных заболеваний (ринит, синусит, воспаление в горле).

Вирусная пневмония в начале своего течения маскируется под респираторное заболевание — наблюдается небольшое повышение температуры тела, признаки простуды. Кашель, одышка и плевральные боли могут появиться на второй–третий день заболевания.

Диагностика пневмонии

Диагноз ставится на основании данных осмотра и обследования больного. Первичный осмотр может выявить ослабление дыхания и наличие характерных хрипов.

Дальнейшие лабораторные и аппаратные обследования необходимы для определения степени тяжести и распространенности воспаления, а также характера возбудителя.

В качестве лабораторных методов диагностики, как правило, используются:

- общий и биохимический анализ крови;

- общий анализ мокроты;

- бактериальный посев мокроты — для диагностирования возбудителя заболевания и определения его чувствительности к антибиотикам.

Для аппаратной диагностики применяют:

- рентгенографическое исследование;

- компьютерная или магнитно-резонансная томографию;

- пульсоксиметрию (неинвазивный метод проверки насыщения крови кислородом, проводится с помощью специального прибора).

Лечение пневмонии

Основным методом терапии воспаления легких был и остается прием антибиотиков.

Антибиотик подбирается индивидуально, в зависимости от степени тяжести течения болезни и характера возбудителя.

В качестве поддерживающего лечения нередко назначаются препараты, разжижающие мокроту и расширяющие бронхи — в виде сиропов или ингаляций с помощью небулайзера.

Скорейшему выздоровлению способствует также прохождение физиотерапевтических процедур — электрофорез, УФО, вибрационный массаж.

Легкие формы пневмонии не требуют госпитализации — больной лечится амбулаторно, антибиотики принимаются перорально.

Воспаление средней и тяжелой степени подлежат терапии в стационаре с помощью внутривенного введения лекарств.

Курс приема антибиотиков при легкой форме пневмонии составляет 7–10 дней. Атипичная пневмония лечится в течение 14–21 дня.

После окончания терапии и полного выздоровления пациент подлежит диспансерному наблюдению в течение одного года.

Осложнения при пневмонии

В случае несвоевременного начала лечения такого серьезного заболевания, как воспаление легких, могут возникнуть тяжелые осложнения:

- абсцесс легкого;

- плеврит;

- острая дыхательная недостаточность;

- отек легких;

- сепсис;

- менингит и др.

Профилактика пневмонии

Основным средством профилактики воспаления легких считается вакцинация.

Статистика показывает, что люди, привитые от гемофильной палочки, пневмококка, кори и коклюша менее подвержены развитию воспаления легких.

Кроме того, многочисленные российские и международные исследования доказали высокую эффективность полисахаридной пневмококковой вакцины в деле профилактики воспаления легких.

Чтобы избежать заражения пневмонией, необходимо также:

- следить за температурным режимом;

- вести здоровый образ жизни;

- исключить хронические воспаления и заболевания;

- заботиться о поднятии и поддержании иммунитета;

- ограничить употребление алкоголя и табака;

- закаляться и регулярно заниматься спортом.

Источник

Воспаление легких: симптомы и лечение

Пневмония (воспаление легких) – это острый воспалительный инфекционный процесс, локализирующийся в легочной ткани. Пневмония может быть типичной и атипичной, и при неправильно подобранном лечении может перетечь в хроническую форму или даже привести к летальному исходу. Ежегодно пневмония уносит жизни сотен тысяч людей, а главной причиной этому является именно не своевременное лечение.

Врачи-пульмонологи клиники терапии Юсуповской больницы основываются на многолетнем опыте работы с самыми тяжелыми патологиями, включая случаи воспаления легких, что гарантирует индивидуально подобранное качественное лечение.

Первые признаки воспаления легких у взрослых

Существуют следующие симптомы, наличие которых свидетельствует о развитии пневмонии:

- лихорадка (до 40 градусов);

- озноб (мышечная дрожь);

- сдавливающая боль в грудной клетке;

- кашель разного вида;

- головные боли, головокружения;

- бледность кожных покровов;

- снижение аппетита;

- цианоз (синюшность носа);

- хрипы при дыхании;

- судороги;

- тошнота, рвота;

- диарея;

- отдышка;

- сбитое дыхание;

- повышенное потоотделение;

- общая слабость и пониженная трудоспособности.

Обнаружив у себя несколько вышеперечисленных симптомов, необходимо немедленно обратиться к врачу, объяснив ему свои жалобы, в том числе и обнаруженные признаки заболевания воспаления в легких. У взрослых пневмония развивается очень стремительно, и при ненадлежащем лечении способна привести к еще более серьезным патологиям, порой даже к летальному исходу. В данном случае очень важно найти опытного и компетентного врача, способного поставить правильный диагноз и назначить лечение, подходящее под конкретную клиническую картину.

Какие симптомы при воспалении легких у взрослых?

Количество и интенсивность первичных признаков может варьироваться, однако существует ряд наиболее часто встречающихся случаев течения воспаления легких:

- крупозная форма воспаления легких. Клиническая картина данной разновидности недуга, как правило, в начале своего развития схожа с проявлениями обычной простуды или гриппа. У больного резко повышается температура до 38-39 градусов, начинается озноб, слабость, возможны головные боли. Позже к данным симптомам присоединяются кашель – сухой или с небольшим отделением мокроты, отдышка и боли в области грудной клетки. Данная форма заболевания может продолжаться до 3-х недель;

- очаговая пневмония. Характеризуется незначительным повышением температуры (до 37-38 градусов), сопряженным с сухим кашлем, позже переходящим во влажный с отделением мокроты. Такому виду болезни также присущи слабость, боли в правом боку в области груди и головне боли;

- атипичная пневмония. Может протекать со слабо выраженными симптомами или вовсе с полным отсутствием видимой клинической картины. Кашель при пневмонии у взрослых отсутствует, как и повышенная температура. Пациент может жаловаться на общее недомогание и незначительные боли в груди. Такая форма болезни, как правило, выявляется случайно на флюорографическом или рентгеновском снимке.

- хроническая форма пневмонии. Наиболее часто является последствием неправильного лечения острых форм, либо возникает при постоянном контакте со внешним раздражителем. Хроническая форма периодически вспыхивает, но в периоды затишья проявляется лишь сухим кашлем. Во время обострения проявляются все вышеописанные симптомы любого из вида пневмонии. Кашель при воспалении легких у взрослых — влажный, с выделением мокроты слизистого характера, иногда с примесью гнойных сгустков. Таким недугом чаще всего страдают курильщики или работники химических производств.

Какой кашель при воспалении легких у взрослых?

Кашель при пневмонии у взрослых является одним из факторов, помогающих определить разновидность заболевания и даже его возбудителя. К основным видам кашля относят:

- влажный или сухой – наиболее распространенные типы кашля, часто встречающиеся как у взрослых, так и у детей;

- спастический – кашель, сопровождающийся свистящими звуками и спазмами в области грудной клетки. Может присутствовать вне зависимости от времени суток, однако наиболее явен в период бодрствования;

- лающий – редкий вид кашля, возникающий, как правило, при развитии осложнений со стороны других органов легочной системы;

- коклюшеподобный – приступообразный кашель, доводящий организм человека до крайней степени изнеможения. Может также ранить гортань или горловую область;

- кашель с синкопами – приступообразный кашель, сопряженный с внезапными обморочными состояниями;

- битональный – кашель, по звучанию чередующий низкие и высокие тона. Данный вид кашля наиболее часто свидетельствует о попадании в дыхательные пути инородного тела;

- стаккато – сухой, звонкий кашель;

- сиплый – как правило, не формируется при воспалении легких, а является его побочным симптомом, свидетельствующим о недостаточном лечении.

Профилактика возникновения воспаления легких

Во избежание развития пневмонии, следует регулярно выполнять следующие рекомендации:

- соблюдать правила личной гигиены – не есть и не касаться лица и рта немытыми руками;

- ежедневно выполнять легкую физическую нагрузку, делать зарядку, либо много гулять на открытом воздухе;

- употреблять пищу, обогащенную клетчаткой, витаминами и минералами (особенно в период эпидемии);

- регулярно отдыхать, по возможности избегать стрессов, вести режим дня;

- проветривать помещение несколько раз в день;

- закалять организм (только не в период любой болезни);

- избавиться от вредных привычек, в особенности от курения, так как эта вредная привычка повышает риск развития воспаления легких;

- во время сезонных эпидемий необходимо избегать общественных мест с большим скоплением людей;

- не переохлаждать и не перегревать организм;

- при возможности сделать прививку.

Своевременное обращение к грамотному специалисту гарантирует в будущем отсутствие вторичных заболеваний. Пульмонологи Юсуповской больницы обеспечат пациенту быстрое восстановление, максимально обезопасив его от развития осложнений. Обратиться к доктору можно, предварительно записавшись на консультацию на сайте нашей клиники, либо позвонив по телефону.

Источник

Пневмония — симптомы и лечение

Что такое пневмония? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Макарова Е. А., пульмонолога со стажем в 12 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Пневмония, или воспаление лёгких (Pneumonia) — вариант острой респираторной инфекции, поражающей лёгочную ткань. Лёгкие состоят из небольших мешотчатых образований (альвеол), которые в ходе акта дыхания здорового человека должны наполняться воздухом. При пневмонии альвеолы заполнены жидкостью (экссудатом) и гноем, которые ухудшают газообмен. [1]

Внебольничная пневмония (ВП) — это острое инфекционное заболевание, особенно часто встречающееся среди жителей городов. По статистике, предоставленной разными авторами, в России пневмонией ежегодно заболевает около 1 500 000 человек. В структуре смертности на долю пневмоний в России в 2015 году приходилось до 50% (в группе болезней органов дыхания), в 2016 году смертность от этого заболевания достигла 21 на каждые 100 тысяч жителей. [2]

Перечень возможных возбудителей ВП включает более сотни микроорганизмов (вирусы, грибы, простейшие, но главным образом — бактерии). Однако чаще всего заболевание ассоциировано с относительно небольшим кругом микробных агентов, среди которых:

- пневмококк (S. pneumoniae);

- микоплазма (M. pneumoniae);

- хламидофила (C. pneumoniae);

- гемофильная палочка (H. influenzae);

- респираторные вирусы;

- энтеробактерии;

- золотистый стафилококк (S. aureus);

- легионелла пневмофила (L. pneumophila).

Факторы риска

Наибольшему риску развитию пневмонии подвержены:

- дети до двух лет;

- люди старше 65 лет.

К другим факторам риска относятся:

- лечение в больнице;

- хронические заболевания — астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) или болезни сердца;

- ослабленная иммунная система — высокому риску подвержены пациенты с ВИЧ, а также люди, перенёсшие трансплантацию органов, получающие химиотерапию или длительно принимающие стероиды;

- курение [12] .

Факторами риска неблагоприятного исхода являются: возраст, мужской пол и сопутствующие заболевания [3] .

Заразна ли пневмония

Пневмонию может вызывать множество различных микроорганизмов. Многие из них передаются от человека к человеку, однако не у всех при воздействии одних и тех же микробов развивается пневмония.

Как передаётся пневмония

Вирусы и бактерии, приводящие к развитию пневмонии, могут передаваться воздушно-капельным и контактно-бытовым путём. Грибковая пневмония обычно развивается, когда люди вдыхают микроскопические частицы грибка из окружающей среды.

Симптомы пневмонии

Переохлаждение организма нередко становится причиной, запускающей процесс развития воспаления лёгких у взрослых. Затем последовательно появляются симптомы заболевания.

Как распознать симптомы пневмонии:

- неожиданный и очень быстрый подъём температуры тела до фебрильных цифр (свыше 38 °C);

- неспецифические проявления системной интоксикации организма (подавленность, вялость, утомляемость, мышечная слабость, сонливость, головная боль);

- через 3-4 дня возникает сухой кашель, который спустя ещё несколько дней становится влажным — начинает откашливаться слизь (мокрота), часто она имеет ржавый или бурый цвет;

- может появиться боль в грудной клетке на стороне пораженного лёгкого (или же с обеих сторон, если воспаление двустороннее), которая усиливается при кашле и дыхании;

- при дыхании могут выслушиваться хрипы в грудной клетке (слышны не у всех больных);

- одышка (частое дыхание) — является результатом массивного поражения лёгкого и проявлением дыхательной недостаточности;

- одна из сторон грудной клетки (поражённая) может отставать при дыхании. [4]

Признаки пневмонии у взрослого:

Признаки пневмонии у ребёнка

У детей симптомы пневмонии обычно выражены сильнее — они болеют с более высокой температурой, при которой могут развиться фебрильные судороги. Кроме того, дети, особенно совсем маленькие, зачастую плохо умеют откашливать мокроту, поэтому не всегда удаётся заметить её гнойный характер — жёлтый или зелёный цвет и неприятный запах.

Патогенез пневмонии

Ведущие механизмы, которые приводят к развитию ВП:

- проникновение в нижние дыхательные пути содержимого ротоглотки (аспирация);

- вдыхание аэрозольной взвеси, содержащей различные микробные агенты;

- проникновение микроорганизмов из очага инфекции, расположенного за пределами лёгких, через кровь;

- перемещение инфекционных агентов из соседних поражённых органов (прямой контакт) или в результате присоединения инфекции с ранящими предметами (оружие) в грудную клетку. [3]

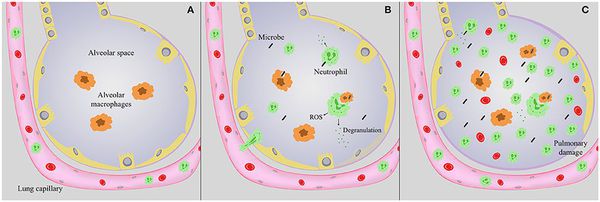

Стартовым импульсом развития пневмонии лёгких становится прикрепление (адгезия) микробных агентов к поверхностной мембране клеток эпителия бронхов, особенно при предшествующей дисфункции реснитчатого мерцательного эпителия и изменении мукоцилиарного клиренса.

Следующим шагом в образовании воспаления является размножение микробного агента в клетках бронхиального эпителия. Нарушение целостности мембраны этих клеток приводит к интенсивной продукции биологически активных веществ — цитокинов. Они вызывают направленное движение (хемотаксис) макрофагов, нейтрофилов и целого ряда иных клеток в область воспаления.

На следующих стадиях воспалительного процесса очень значимую роль играет последовательное проникновение (инвазия), жизнедеятельность микроорганизмов внутри клеток и продукция токсинов. Все эти процессы в итоге заканчиваются экссудативным воспалением внутри альвеол и бронхиол. Наступает фаза клинических проявлений болезни. [4]

Классификация и стадии развития пневмонии

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) в разделе «Х. Болезни органов дыхания» выделяют следующие виды пневмонии:

- неклассифицированную вирусную пневмонию (аденовирусную и другие);

- пневмококковую пневмонию (S. pneumoniae);

- пневмонию, вызванную гемофильной палочкой (H. influenzae);

- неклассифицированную бактериальную пневмонию, возникшую по причине воздействия клебсиеллы (Klebsiella pneumoniae), стафилококка (Staphylococcus spp), стрептококка группы В и других срептококков, кишечной палочки (Escherichia coli), других аэробных грамотрицательных бактерий и миклопазмы (Mycoplasma pneumoniae). Также к этой группе относятся другие бактериальные пневмонии и пневмонии неуточненной этиологии.

- пневмонию, возникшую по причине воздействия других инфекционных возбудителей: хламидий (Chlamydia spp), а также иных установленных возбудителей инфекций.

- пневмонию, возникающую при заболеваниях, классифицированных в других рубриках (при актиномикозе, сибирской язве, гонорее, нокардиозе, сальмонеллёзе, туляремии, брюшном тифе, коклюше; при цитомегаловирусной болезни, кори, краснухе, ветряной оспе; при микозах; при паразитозах; при орнитозе, ку-лихорадке, острой ревматической лихорадке, спирохетозе);

- пневмонию без уточнения возбудителя.

Данная классификация построена по этиологическому принципу, то есть основывается на виде возбудителя, послужившего причиной воспаления лёгких. [5]

Также отдельно выделяют аспирационную пневмонию, которая возникает при вдыхании или пассивном попадании в лёгкие различных веществ в большом объёме, чаще всего — рвотных масс, которые вызывают воспалительную реакцию.

К аспирационной пневмонии приводят:

- затекание желудочного содержимого в дыхательные пути при реанимации, шоке, нарушениях сознания (в том числе при алкогольной и героиновой интоксикации);

- нарушение глотания при различных неврологических нарушениях и заболеваний пищевода.

Особенности лечения аспирационной пневмонии — использование эндоскопических методов промывания и очищения дыхательных путей, антибактериальных и отхаркивающих препаратов.

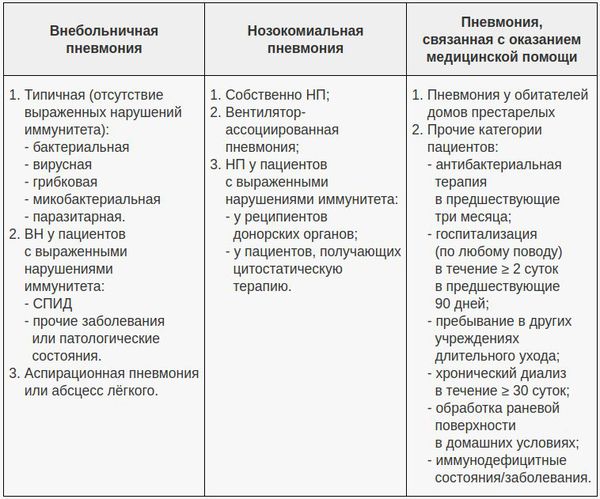

В современной клинической практике самой популярной является классификация, учитывающая три основных фактора: условия появления пневмонии, особенности инфицирования лёгочной ткани и статус иммунной системы пациента. В этом аспекте очень важно отличать внебольничную пневмонию (ВП) и внутрибольничную пневмонию (нозокомиальную, НП), поскольку концепции их лечения разнятся. Внебольничной считают пневмонию, развившуюся за пределами стационара либо выявленную в первые 48 часов после госпитализации в стационар. С 2005 года ряд авторов выделяет пневмонию, связанную с медицинским вмешательством. [6]

Признаки внебольничной, внутрибольничной (нозокомиальной) и связанной с оказанием медицинской помощью пневмонии

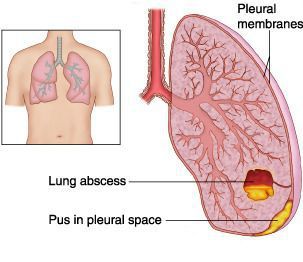

Осложнения пневмонии

Многие авторы выделяют две категории осложнений, развивающихся при пневмонии — «лёгочные» и «внелёгочные».

К «лёгочным» осложнениям относятся:

- парапневмонический плеврит;

- эмпиема плевры;

- абсцесс и гангрена лёгкого;

- острая дыхательная недостаточность;

- респираторный дистресс-синдром.

«Внелёгочными» осложнениями являются:

- септический шок;

- полиорганная недостаточность;

- менингит;

- миокардит;

- ДВС-синдром.

В настоящее время такое деление представляется весьма условным, поскольку интоксикационный синдром при пневмонии распространяется на весь организм.

Плеврит — воспалительное заболевание, при котором в плевральной полости скапливается избыточное количество жидкости. Наблюдается особенно часто при бактериальной и вирусной природе возбудителя.

Абсцесс лёгкого — патологический инфекционный процесс, проявляющийся образованием в лёгочной ткани более или менее ограниченной полости (> 2 см в диаметре) из-за местного отмирания тканей и последующего гнойного распада. Очень часто к развитию абсцессов приводит инфицирование анаэробными микроорганизмами.

Эмпиема плевры — скопление гноя в плевральной полости, довольно часто становится крайне неблагоприятным исходом течения экссудативного плеврита.

Острая дыхательная недостаточность — резкое нарушение дыхания, при котором уменьшается транспорт кислорода в лёгкие, а обеспечение должного газового состава артериальной крови становится невозможным. В результате недостаточного поступления кислорода наступает «кислородное голодание» (гипоксия). Значительный дефицит кислорода угрожает жизни больного и может потребовать развёртывания мероприятий неотложной интенсивной терапии.

Сепсис — является самым грозным и тяжёлым осложнением пневмонии. Он развивается при проникновении инфекционного агента в кровь, и далее происходит его циркуляция по кровяному руслу. Особенность сепсиса заключается в образовании гнойных очагов во всём теле. Клинические проявления сепсиса очень яркие: температура тела повышается до фебрильных цифр, возникает тяжёлый синдром интоксикации, проявляющийся головной болью, тошнотой, рвотой, реже диареей, кожа становится «землистого» оттенка).

ДВС-синдром — патология со стороны системы гемостаза (свёртывающей и противосвёртывающей системы крови), приводящее к изменению нормальной микроциркуляции в сосудистом русле за счёт массивного кровотечения с одновременным образованием тромбов. [7]

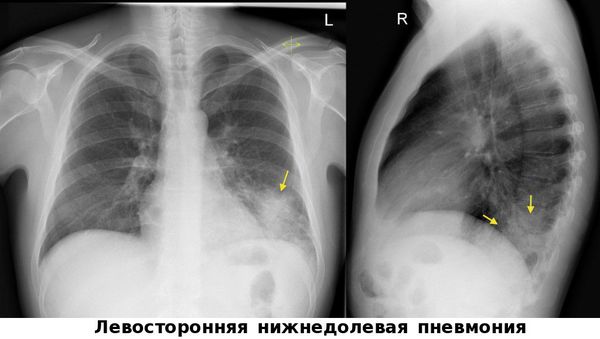

Диагностика пневмонии

Диагностические исследования при ВП направлены на уточнение диагноза, определение возбудителя, оценку тяжести течения и прогноза заболевания, а также на обнаружение осложнений.

Алгоритм диагностики при подозрении на ВП включает:

- подробный сбор анамнеза;

- анализ жалоб пациента;

- физикальное обследование;

- лабораторные и инструментальные исследования, объём которых может быть определен в индивидуальном порядке и обусловлен тяжестью течения ВП, появлением и характером осложнений, сопутствующими болезнями пациента.

Диагноз ВП является доказанным при выявлении у пациента очаговой инфильтрации лёгочной ткани, подтвержденной рентгенологически и, как минимум, двух из перечисленных ниже признаков:

- остро возникшая лихорадка вначале заболевания (температура тела > 38,0 °С);

- кашель с мокротой;

- физические признаки, выявленные в ходе полного физикального обследования (местная крепитация или мелкопузырчатые хрипы, бронхиальное дыхание, притупление звука при перкуссии);

- увеличение общего количества лейкоцитов (> 10·109/л) и/или палочкоядерный сдвиг (> 10%).

Важно! При отсутствии или недоступности рентгенологического подтверждения очаговой инфильтрации в лёгких диагноз «ВП» считается неуточненным. При этом диагноз «Пневмония» может быть обоснован данными эпиданамнеза (истории болезни), наличием соответствующих жалоб и местных проявлений. [3]

Очень важным моментом в диагностике пневмоний является использование метода пульсоксиметрии. Во всех клинических рекомендациях озвучена необходимость измерения сатурации у каждого пациента с воспалением лёгких. [9]

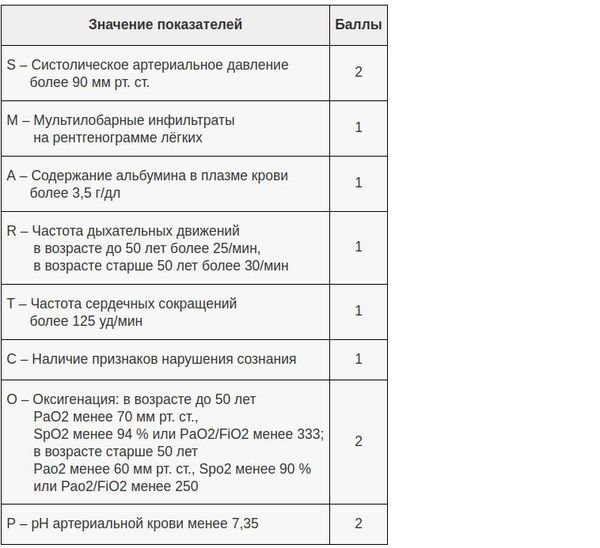

В настоящий момент существует целый ряд диагностических приёмов, позволяющих разделить все ВН на две категории — тяжёлые и нетяжёлые. Так, главной задачей шкал оценки тяжести (бальных систем) является выявление пациентов с неблагоприятным прогнозом и высоким риском осложнений. [8] Примеры таких шкал являются:

- PSI – индекс тяжести пневмонии;

- Шкала CURB-65;

- Шкала SMART-COP.

После определения степени тяжести лечащий врач принимает решение о месте лечения — амбулаторное наблюдение или госпитализация.

Как отличить воспаление лёгких от ОРВИ, гриппа и бронхита

Чтобы отличить воспаление лёгких от сезонных ОРВИ, гриппа и бронхита необходима визуализация лёгких — рентгенография органов грудной клетки, цифровая флюорография или компьютерная томография органов грудной клетки. Эти методы позволяют обнаружить инфильтраты в лёгочной ткани.

Лечение пневмонии

Какой врач лечит заболевание

Пневмонию лечит терапевт или пульмонолог.

Когда обратиться к врачу

К врачу следует обратиться при появлении проблем с дыханием, болях в груди, постоянной лихорадке (свыше 38 °C) и кашля, особенно с мокротой.

Показания при заболевании

Лечение пациентов с ВП является комплексным и основывается на нескольких базовых принципах:

- назначение антимикробных препаратов;

- адекватная респираторная поддержка при необходимости;

- использование неантибактериальных лекарственных средств (только в случае появления показаний);

- профилактика осложнений.

Чрезвычайно важным является своевременное обнаружение и лечение декомпенсации или обострения сопутствующих заболеваний, так как их наличие/тяжесть может кардинальным образом влиять на течение пневмонии. [10]

Антимикробные препараты

Важно! Антибактериальная терапия (АБТ) может быть назначена только врачом, в противном случае резко возрастает риск лекарственной устойчивости (резистентности) микроорганизмов.

Основные группы антимикробных препаратов, используемых при лечении пневмонии:

- бета-лактамные антибиотики (пенициллины и цефалоспорины);

- макролиды;

- респираторные фторхинолоны.

В некоторых случаях при наличии особых показаний могут быть использованы препараты других групп (тетрациклины, аминогликозиды, линкозамиды, ванкомицин, линезолид).

При вирусных пневмониях (как правило, ассоциированных с вирусом гриппа) наибольшее значение имеют ингибиторы нейраминидазы (оселтамивир и занамивир), которые обладают высокой активностью в отношении вирусов гриппа А и Б.

При лечении амбулаторных пациентов предпочтение отдают пероральным антибиотикам (обычно в таблетированной форме). При лечении пациентов в стационаре используют ступенчатый подход: начинают с парентерального введения антибиотиков (предпочтителен внутривенный путь), в дальнейшем по мере клинической стабилизации пациента переводят на пероральный приём (таблетки).

Длительность антимикробной терапии нетяжёлой ВП определяется индивидуально, при тяжёлой ВП неуточнённой этиологии — продолжается как минимум 10 дней. Осуществление более длительных курсов АБТ (от 14 до 21 дней) рекомендовано только при развитии осложнений болезни, наличии очагов воспаления за пределами лёгочной ткани, инфицировании S.aureus, Legionella spp., неферментирующими микроорганизмами (P.aeruginosa).

В клинической практике очень важным является решение о возможности прекращения АМТ в нужный момент. Для этого разработаны критерии достаточности:

- стойкое снижение температуры тела [3]

Респираторная поддержка

Острая дыхательная недостаточность (ОДН) является ведущей причиной смерти пациентов с ВП, поэтому адекватная респираторная поддержка — важнейший компонент лечения таких пациентов (конечно же, в совокупности с системной антибиотикотерапией). Респираторная поддержка показана всем пациентам с ВП при РаО2 [4]

Кислородотерапия проводится в случае умеренной нехватки кислорода в крови при помощи простой носовой маски или маски с расходным мешком.

Искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ) используется в том случае, если даже при ингаляциях кислородом целевой уровень насыщения крови кислородом не достигается.

Показания к ИВЛ при ОДН на фоне ВП:

- абсолютные: остановка дыхания, нарушение сознания (сопор, кома), психомоторное возбуждение, нестабильная гемодинамика (АД сист 35/мин РаО2/FiО2 20 % от исходного уровня, нарушение сознания.

Неантибактериальная терапия

Представлена тремя основными классами препаратов:

- системные глюкокортикостероиды (ГКС);

- внутривенные иммуноглобулины (ИГ);

- некоторые иммуностимуляторы.

Глюкокортикостероиды

Вопрос о назначении ГКС рассматривается в первую очередь при тяжёлой ВП, которая осложнена септическим шоком. ГКС способствуют ограничению разрушающего влияния системного воспаления с помощью различных геномных и негеномных эффектов.

Иммуноглобулины

Применение ИГ при терапии инфекций, осложнённых сепсисом, основано на разнообразных эффектах: от нейтрализации бактериальных токсинов до восстановления реактивности клеток при феномене «иммунного паралича».

В лечении сепсиса наиболее эффективны поликлональные ИГ, которые по сравнению с плацебо снижают относительный риск смерти. Рутинное применение внутривенных ИГ пациентами с тяжёлой ВП, осложнённой сепсисом нецелесообразно.

Иммуностимуляторы

Интерес к этим препаратам связан с их способностью усиливать фагоцитоз, образование и созревание нейтрофилов. Однако в связи с отсутствием убедительной доказательной базы на текущий момент они практически не используются в рутинной практике.

Противопоказания при заболевании

При пневмонии крайне не рекомендуется заниматься самолечением, особенно с использованием антибиотиков. В настоящий момент существует много групп антибактериальных препаратов, для подбора адекватной терапии врач задаст несколько вопросов об истории заболевания, лекарственной непереносимости, предыдущем использовании антибиотиков и о том, какие ещё препараты пациент принимает регулярно. В остром периоде заболевания рекомендовано воздержаться от активного использования физиотерапевтических методов лечения, особенно связанных с нагреванием тканей.

Прогноз. Профилактика

Благоприятный или неблагоприятный исход при ВП зависит от нескольких факторов:

- возраст пациента;

- тяжесть течения;

- наличие/отсутствие сопутствующих заболеваний.

Риск смерти минимален у пациентов молодого и среднего возраста с нетяжёлым течением ВП и не имеющих сопутствующие заболевания. У пациентов пожилого и старческого возраста существует риск летального исхода при наличии значимой сопутствующей патологии (ХОБЛ, злокачественные новообразования, алкоголизм, диабет, хроническая сердечная недостаточность), а также в ситуациях развития тяжёлой ВП.

Основная причина смерти больных с тяжёлой ВП — устойчивая нехватка кислорода, септический шок и недостаточность всех органов и систем. Согласно исследованиям, основными факторами, связанными с неблагоприятным прогнозом больных с тяжёлой ВП, являются:

- возраст > 70 лет;

- проведение ИВЛ;

- двусторонняя локализация пневмонии;

- сепсис и инфицирование сине-гнойной палочкой.

Говоря о России, отдельно следует упомянуть позднее обращение пациентов за квалифицированной медицинской помощью. Это становится дополнительным фактором риска неблагоприятного исхода.

Как предотвратить пневмонию

В настоящий момент во всём мире доступны весьма эффективные средства, позволяющие защитить себя и своих близких от этого грозного заболевания — пневмококковые и гриппозные вакцины.

С целью специфической профилактики пневмококковых инфекций, в том числе пневмоний, у взрослых используются две вакцины:

- 23-валентная неконъюгированная вакцина (содержит очищенные капсулярные полисахаридные антигены 23 серотипов S.pneumoniae);

- 13-валентная пневмококковая конъюгированная вакцина.

Все пациенты с высоким риском пневмоний должны быть защищены такими вакцинами. [11]

Источник