- «Я молюсь за тебя!»: что в Библии говорится о молитве за других и причины, почему эта фраза так сильна

- Что в Библии говорится о молитве за других?

- Причины, по которым фраза «Я молюсь за тебя» так сильна

- Не только просьба, но и хвала, и благодарность

- Как молятся за других?

- Душа человека получает облегчение, когда за нее молятся

- Я помолюсь!

«Я молюсь за тебя!»: что в Библии говорится о молитве за других и причины, почему эта фраза так сильна

«Я молюсь за тебя» — эта фраза, адресованная другому человеку, является очень важной. Тем самым сообщается, что молящийся обращается к Богу с просьбой, касающейся кого-то еще. А также это может быть благодарность и восхваление Господа за его помощь родственнику или знакомому. О молитве за других говорится в Библии. Почему эта фраза так сильна?

Что в Библии говорится о молитве за других?

Молитва за других позволяет нам делиться любовью Христа. Наши собственные отношения с Иисусом становятся глубже по мере того, как мы возносим просьбы, касающиеся других людей, к нашему Небесному Отцу. Признание наших грехов и молитва друг за друга — это большая сила. Об этом говорится в Новом Завете, в Послании Иакова (5:16).

В Евангелии от Матфея (5:44) нам предлагается молиться за наших близких, а также за наших врагов. Священное Писание призывает любить врагов и просить за тех, кто нас преследует. Иногда это сделать не так просто. Но в христианстве принято молиться за всех, а не только за тех, кого мы любим.

О чем и как нужно молиться за других людей? В Послании к Римлянам (8:26) апостол Павел дает ответ на этот вопрос. Не следует беспокоиться о том, какие именно слова будут сказаны. А также неважно, будет ли молитва громкой или тихой, будет она произноситься утром или перед сном. Главное, быть искренним и рассказать о чужой боли, попросить помощи, необходимой другому человеку, или поблагодарить Бога за посланные им благословение и любовь.

Причины, по которым фраза «Я молюсь за тебя» так сильна

Если вы сообщите кому-то, что вы молились за него, то и вы, и этот человек станете ближе к Богу. Как известно, через молитву Бог слушает и утешает нас. Когда человек знает, что за него молятся, он освобождается от тяжелого бремени, обретает покой, понимает, что не одинок, что ему помогает Бог.

В Евангелии от Иоанна (8:32) есть строки о том, что молитва позволяет нам полагаться на Бога, а не на свои человеческие способности. Когда мы беседуем с Богом, наша вера укрепляется, поскольку Он окружает нас своей славой.

Фраза «Я молюсь за тебя» является убедительной демонстрацией любви, веры и доверия к нашему Небесному Отцу. Мы не полагаемся на мир в поисках ответов. Истина, путь и свет находятся в Нем.

Не только просьба, но и хвала, и благодарность

В своих молитвах люди не всегда просят Бога о чем-то. Это также могут быть слова благодарности и хвалы. Господа прославляют за исцеление, хорошие вести и Его вечную любовь.

Хотя мы часто молимся о положительном исходе в той или иной ситуации, мы можем найти радость, воздавая Ему хвалу в наших молитвах. Благодарите Бога при любых обстоятельствах. Когда вы молитесь за кого-то, Бог слышит ваши молитвы. Когда кто-то молится за вас, Бог слышит их молитвы.

Как молятся за других?

Каждый раз, когда мы разговариваем с Богом, мы можем быть уверены, что Он нас слышит. Стоим ли мы на коленях или поднимаем руки в хвале и благодарении, у нас есть возможность молиться за других. Независимо от того, находимся ли мы одни или в группе, мы можем поделиться с Отцом Небесным проблемами, касающимися других людей.

В некоторых церквях есть группы людей, которые добровольно молятся не за себя самих. Днем или ночью с ними связываются по телефону, по электронной почте или лично, когда требуется молитва. В некоторых ситуациях люди, заботясь о сохранении конфиденциальности, не называют своего имени. Но это не мешает возносить за них молитвы, потому что для Бога нет тайн.

Молитвенные группы и молитвенных партнеров можно найти по всему миру. Они существуют и в местных сообществах, и в весьма отдаленных местах. Но через них можно поделиться со Всевышним заботами и радостями, попросить об исцелении от болезни, о наставлении на путь истинный в принятии трудного решения, поблагодарить за помощь.

Источник

Душа человека получает облегчение, когда за нее молятся

О поминовении усопших в третий день после смерти повествует апостольское предание. В нем говорится, что Господь воскрес на третий день; поэтому и нам надо в этот день усиленно молиться о почившем.

Когда преподобный Макарий Александрийский просил Ангела объяснить значение церковного поминовения в третий день, то Ангел ответил ему: « Когда в третий день бывает в Церкви поминовение, тогда душа умершего получает от стерегущего Ангела облегчение в скорби , которую чувствует от разлучения с телом. Душа, любящая тело, скитается иногда около дома, в котором положено тело, и таким образом проводит два дня, как птица, ища себе гнезда. Добродетельная же душа ходит по тем местам, в которых имела обыкновение творить правду».

Девятый день. В этот день Святая Церковь совершает молитвы и Бескровную Жертву об усопшем также по апостольскому преданию. Преподобный Макарий Александрийский, по откровению ангельскому, говорит, что после поклонения Богу в третий день повелевается показать душе различные приятные обители святых и красоту рая. Но если она виновна в грехах, то при виде наслаждений святых она начинает скорбеть и укорять себя.

Сороковой день. Дни плача по умершим в самой глубокой древности продолжались сорок дней. По установлению Церкви положено творить поминовение по усопшим в продолжение сорока дней (сорокоуст), и особенно — в сороковой день (сорочины). Как Христос победил диавола, пробыв сорок дней в посте и молитве, так и Святая Церковь приносит милостыни и бескровные жертвы по усопшему, испрашивает ему у Господа благодать победить врага и получить Царство Небесное.

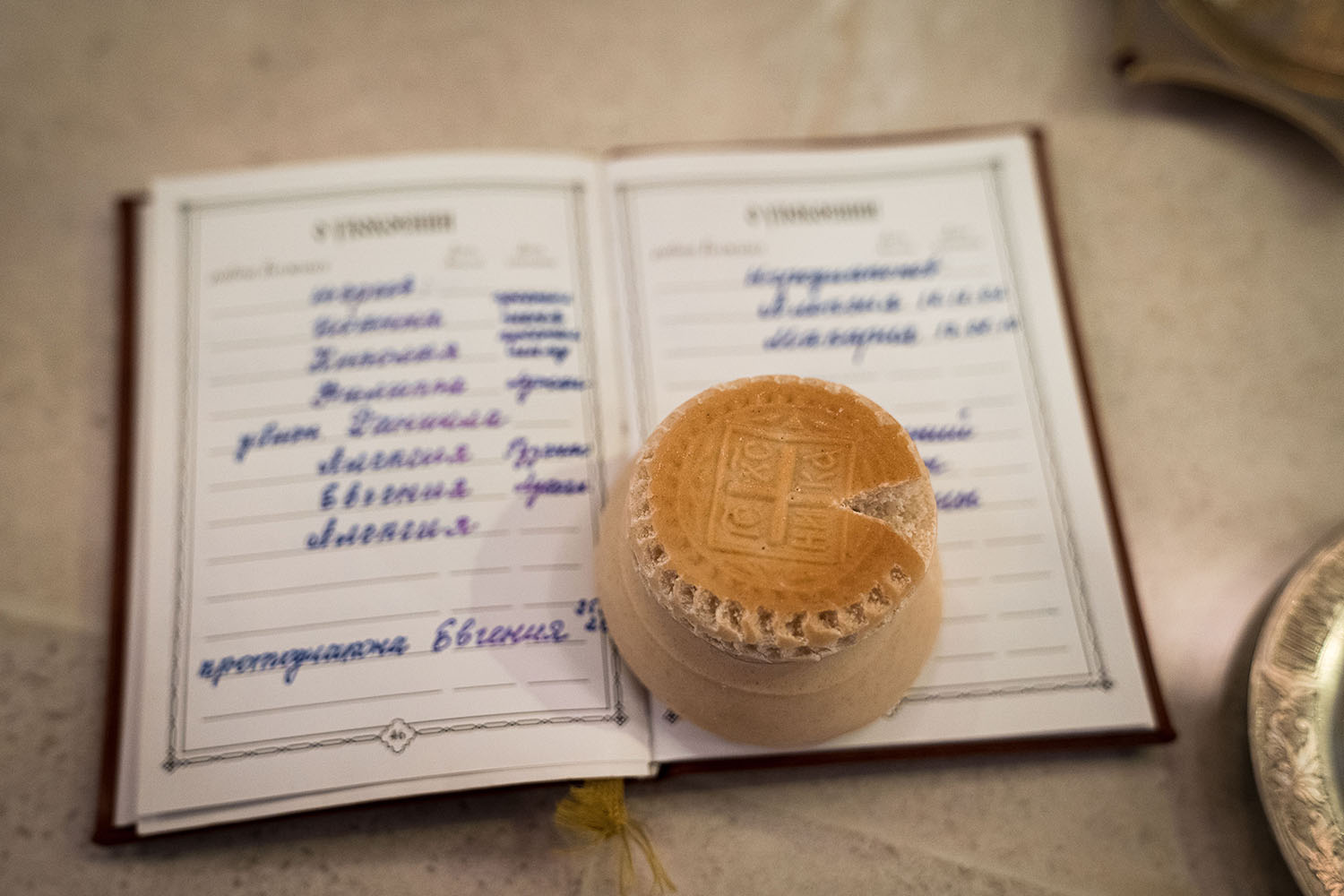

Что мы можем сделать для умерших в течение сорока дней после их смерти? Как только человек умер, необходимо заказать сорокоуст, то есть ежедневное поминовение во время Божественной литургии в течение сорока дней.

Если смерть человека случится во время Великого поста, то в среду и пятницу каждой недели заказывают панихиды, а в субботы и воскресенья — обедни об упокоении души умершего. Сорокоуст во время Великого поста не заказывается, так как Божественная литургия в этот период каждый день не совершается.

Пасха — это всеобъемлющая радость для верующих в Воскресение Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому во время Пасхальной недели (первая неделя после Пасхи) панихид не бывает , их начинают заказывать со вторника Фоминой недели (вторая неделя после Пасхи). Этот день называется Радоницей, потому что именно тогда и мертвым возвещается радость о Воскресении Христовом.

В третий, девятый и сороковой дни заказывают в церкви обедни об упокоении усопшего. Дома, в память о нем, собираются за трапезой его родные и близкие, чтобы в совместной молитве за него просить у Господа оставления грехов и упокоения души его во Царствии Небесном.

В Церкви постоянно возносятся молитвы об усопших, а в коленопреклоненной молитве на вечерне в день Сошествия Святого Духа имеется особое прошение о тех, кто в аде содержится.

Святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, часто совершал Божественную литургию об усопших и рассказывал: «Один узник, за которого родители, почитавшие его умершим, трижды в год совершали Божественную литургию (в дни Богоявления, Святой Пасхи и Пятидесятницы), по освобождении из плена неожиданно явился домой к своим родителям и рассказал, что в эти самые дни приходил к нему в темницу некий славный муж: оковы спадали с ног узника, он делался свободным. В прочие же дни он опять содержался в оковах».

Итак, позаботимся же об ушедших от нас в иной мир, чтобы сделать для них всё, что мы можем, памятуя о том, что блаженны милостивые, ибо они помилованы будут (Мф. 5: 7).

Из книги протоиерея Валентина Мордасова «У Бога все живы»

Источник

Я помолюсь!

Редко ли бывает так, что мы даем обещания, а потом, много позже, ломаем голову и всё никак не можем взять в толк, как бы нам половчее их исполнить, чтобы не прослыть (да и не оказаться на самом деле) легкомысленными пустословами и хуже того – обманщиками? Кажется, очень часто. Случается это в основном тогда, когда мы, и правда, относимся к чьей-либо просьбе с изрядной долей легкомыслия и, даже не вслушавшись подчас по-настоящему в то, что от нас требуется или хотя бы ожидается, спешим ответить:

– Конечно! Всё сделаю, и не думайте сомневаться!

Ну а впоследствии, по сказанному выше, ищем способ, как бы нам то, на что мы уже подрядились, реализовать, и далеко не всегда результат размышлений наших оказывается удовлетворительным.

И вот удивительно: нередко подобную же ситуацию можно наблюдать, когда не о чем-то сверхсложном или до крайности необычном идет речь, а когда просят нас о вещи простой и естественной: помолиться.

Просят, и мы тотчас же с готовностью восклицаем:

– Конечно! Обязательно помолюсь!

А потом… А потом человек идет в храм и задает священнику вопрос, ответ на который, казалось бы, очевиден:

– Меня просили помолиться, я пообещал, а как мне это сделать.

И вот действительно – как? Поминать просившего о молитве утром и вечером, полагать за него поклоны, читать акафисты и каноны, присоединять прошения о нем к чтению Псалтири и Евангелия, подавать записки на проскомидию, на молебен, заказывать сорокоуст? Наверное, правильно было бы, если бы, пообещав молиться, христианин уже представлял себе, как именно он будет это делать. Но и то правильно, что, затрудняясь, он спрашивает. Было бы хуже, если бы не спрашивал и не молился бы вообще, полагая, что для успокоения сердца просителя достаточно и обещания как такового, – так тоже бывает и не столь редко, как кто-то мог бы подумать.

Мне кажется, что вопрос: как мне в данном случае молиться? – сродни другому вопросу: как определить меру своего участия, когда меня просят о помощи делом или, например, деньгами? И ответ на него складывается из тех же самых составляющих: участвовать (молиться) надо по мере необходимости, по мере своего усердия, по мере возможностей, по степени близости нам человека, о котором идет речь, и, конечно же, по мере любви, которая живет в нашем сердце. И обязательно – с рассуждением.

По внешнему выражению своему и по продолжительности молитва может быть очень разной, главное – она не должна быть формальной, должна идти от сердца и совершаться с пониманием, о ком и о чем мы Господа просим. В остальном же… Есть у преподобного Силуана Афонского такие слова: «Молиться за людей – что кровь проливать». И это не только в том смысле, что молящийся чувствует боль другого человека как свою собственную, сопереживает, сострадает ему.

Молящийся должен быть готов взять на себя тяготу, которую несет тот, за кого он молится

Молящийся должен быть готов к тому, чтобы взять на себя какую-то часть того груза, который несет другой человек, понести его тяготу, разделить его скорбь: таков закон духовного восприятия, о котором говорит преподобный Марк Подвижник. Он объясняет, что восприятие это бывает двояким – невольным и вольным. Когда мы осуждаем человека, когда причиняем ему зло, то Господь попускает нам принять на себя какую-то часть его искушений и неприятностей. Когда же, напротив, любим человека и молимся о нем, то Бог, усматривая в нас готовность к самопожертвованию ради ближнего, дает нам спострадать с ним. Причем готовность эта, нашедшая свое выражение в молитвенном труде, иногда остается не до конца осознанной нами, и все, с чем сталкиваемся мы в итоге, вследствие молитвы, оказывается для нас совершенно неожиданным.

А надо – ожидать. Во-первых, потому что ожидаемое переносится гораздо легче. Во-вторых, потому что именно осознание такой реальности заставляет более трезво относиться к себе самому, правильнее понимать свою меру.

Неслучайно, отвечая на вопрос одного из своих учеников, преподобный Варсонофий Великий говорит, что будет достаточно, если тот, пообещав помолиться о ком-то, скажет однажды: «Господи, помилуй такого-то!» и воздохнет о нем от сердца. А большее, убеждает он этого инока, ему не по силам. Этот же совет можно, наверное, принять на свой счет и практически каждому из нас – и нам по силам немногое. Если говорить о чуть большем, то уместно поминать человека с той или иной степенью регулярности на своей обычной утренней или вечерней молитве – так же кратко, в ряду других людей, о которых мы молимся постоянно.

Но это, безусловно, в большей степени касается ситуаций, когда о молитве просит нас не очень хорошо знакомый нам человек. Другое дело, когда мы говорим о ком-то по-настоящему близком, о том, кого мы любим, с кем нас связывают узы дружбы, особенно если этот дорогой для нас человек попал в беду или тяжело заболел. Тут необходим труд совсем другого порядка: и просто усердная молитва, и акафисты, и каноны, и Евангелие с Псалтирью, и поминовение за богослужением.

А искушения, которые придется потерпеть… что ж, мужественное перенесение их делает нашу молитву сильней

Ну и, конечно, то же самое можно сказать и о молитве за тех наших близких, которые погибают, не в силах совладать со своими страстями, которые не могут справиться с алкогольной или наркотической зависимостью, проигрывают где-то последние деньги, живут греховно, распутно. Здесь можно и нужно либо вымолить их, «вытащить» на себе, либо, как выражался один подвижник, хотя бы стертые поклонами колени Господу показать. А искушения, которые придется при этом потерпеть… что ж, они должны быть – мужественное перенесение их делает нашу молитву гораздо сильней, наше мужество доказывает, что мы, и правда, любим, а молитва, споспешествуемая любовью, творит чудеса.

За оккультистов и сатанистов молитва опасна: она может быть не угодна Богу

Впрочем, бывают случаи, когда даже от молитвы за близких приходится отказаться, когда следует, смирившись, с печалью, но отступить. Это случаи, разумеется, особого рода: если наши близкие всерьез увлеклись оккультизмом, если они занимаются экстрасенсорикой или колдовством, не говоря уже о прямом, сознательном служении темной силе, то молитва за них становится по-настоящему опасной. И более того, зачастую она перестает быть богоугодной. Даже такой великий праведник и молитвенник, как афонский старец Ефрем Катунакский, ученик старца Иосифа Исихаста, подвизавшийся на Святой горе в XX столетии, признавался, что не мог молиться о своем брате-оккультисте, пока тот был жив, поскольку чувствовал каждый раз, что Господь его молитвы не приемлет, «наказывает» его за нее. Он только тогда возобновил молитвы о брате, когда тот отошел в мир иной и уже не мог творить тех беззаконий, которыми была наполнена его жизнь прежде. Что уж тут о нас говорить…

Конечно, рассуждая о молитве за ближних, я отдаю себе отчет в том, что готовых, раз и навсегда определенных «рецептов» в отношении ее быть не может: жизнь – живая, и любые правила очень часто требуют определенной корректировки. Какой? Это мы понимаем, если и сами, как жизнь, живые: сердце подсказывает, а здравый смысл, рассуждение позволяют в его правоте убедиться. Я просто попытался некие общие принципы проговорить, обозначить, зная по опыту, что нужда в этом насущная есть.

Молиться ведь обязательно надо. И если понимать как, то труд этот и легче подъемлется, и пользы больше приносит – и ближним, и нам самим.

Источник