ГДЗ биология 7 класс Латюшин, Шапкин Дрофа Задание: Лабораторные работы

Лабораторная работа № 1

Знакомство с многообразием водных простейших

Оборудование:

Ручная лупа 7х10, микроскоп, пробирки с аквариумной водой и определёнными культурами простейших, пипетка, предметное стекло, салфетка, вата.

Ход работы:

Жидкость имеет зеленоватый мутный оттенок, имеются включения частичек водорослей

При помощи лупы частички водорослей выглядят более крупными, но двигающихся организмов не обнаружено

Под малым увеличением видны амебы, которые передвигаются при помощи своих ложноножек, они расположены, достаточно, разбросано, их совсем небольшое количество. Они бесформенные.

Также видны инфузории, они имеют овальную, слегка заостренную к одному краю форму. Передвигаются с помощью ресничек.

В капле можно заметить хламидомонаду, которая имеет округлую форму и передвигается при помощи жгутиков. Она имеет зеленый цвет.

В капле воды можно наблюдать амеб, инфузорий и хламидомонаду. Также встречается вольвокс, который имеет шарообразную форму, представляет собой колонию организмов, имеет зеленый цвет.

Лабораторная работа № 2

Знакомство с многообразием круглых червей

Оборудование:

Микроскоп, пипетка, предметное стекло, препаровальная игла, культура свободноживущих нематод, влажные препараты аскарид, микропрепараты круглых червей – паразитов растений и животных.

Ход работы:

Нематоды представляют собой небольших червяков белого цвета, они имеют округлую форму в поперечном разрезе, с концов тела немного заострено

Аскарида очень похожа на нематоду, но зрительно заметна более плотная оболочка, более крупны размеры

Лабораторная работа № 3

Внешнее строение дождевого червя

Оборудование:

Чашка Петри, влажная фильтровальная бумага, лупа.

Ход работы:

Дождевой червь имеет вытянутую округлую форму тела, имеет розоватый цвет. Его размеры составляют 10-20 см. Тело состоит их множества колец. Поясок находится на 40-45 сегментах.

Щетинки довольно мелкие и прозрачные, находятся по бокам тела червя.

У червя влажная кожа, это приспособленность к комфортному движению сквозь почвенные частицы.

Лабораторная работа № 4

Особенности строения и жизни моллюсков

Оборудование:

Чашки Петри с раковинами и живыми моллюсками.

Ход работы:

У брюхоногих нет симметрии, раковина левозакрученная. В нашей местности встречается большой прудовик, виноградная улитка.

У двустворчатых наружный слой темный, внутренний перламутровый. Есть годичные кольца на наружном слое.

Предложены двустворчатые и брюхоногие моллюски. После них на бумаке остается слизистый след.

Брюхоногие моллюски с помощью рта прикрепляются к поверхностной пленке воды.

На любые раздражители тело моллюска сжимается

При нормальной температуре моллюск будет чувствовать себя обычно. При слишком холодной ил теплой температуре он будет прятаться в раковину.

Лабораторная работа № 5

Знакомство с ракообразными

Оборудование:

Ручная лупа, микроскоп, предметные стёкла, пипетки; культуры дафний, циклопов, ракушковых рачков; влажные препараты: раки, креветки и др.

Ход работы:

Ракообразные имеют размеры до пяти мм, их тело покрыто сверху плотной хитиновой оболочной. У них имеется большое число конечностей на всех сегментах тела. Из сегментов можно выделить головогрудь и брюшко.

Ракообразные перемещаются с помощью конечностей в толще воды. Окраска у них различная от бесцветной до красноватой.

Они похожи тем, что имеют панцирь, имеют антенны, но у рака есть щупальца, также рак больше в размерах.

У них есть 2 отдела тела: головогрудь и брюшко, к которым крепится множество конечностей. Покровы плотные.

Лабораторная работа № 6

Изучение представителей отрядов насекомых

Оборудование:

Коллекции насекомых различных отрядов, коллекции насекомых-вредителей леса, сада, огорода, продовольственных запасов и другие из имеющихся в школе.

Ход работы:

Насекомые из коллекции отличаются по размерам и форме тела, у одних тело более округлое, у других вытянутое. Также разнится количество крыльев, у некоторых 2 пары крыльев, у некоторых одна пара представлена жесткими надкрыльниками. Различается также окраска насекомых. Эти насекомые являются вредителями, они наносят вред сельскохозяйственным участкам.

Яблоневый цветоед; малинный жук; яблонная плодожорка; сосновый шелкопряд; майский жук; клоп-черепашка; капустная муха.

Яблонный цветоед поедает бутоны цветков яблони; малинный жук — выедает отверстия на листьях малины, бутоны и нектарники её цветков; яблонная плодожорка – гусеницы поедают плоды; сосновый шелкопряд – гусеницы повреждают хвоинки; майский жук – личинки питаются корнями растений; клоп-черепашка — прокалывает хоботком еще не созревшие зерна и высасывает содержимое зерновок хлебных злаков; капустная муха — они повреждают корни и кочерыги, выгрызая характерные внутренние ходы.

Лабораторная работа № 7

Внешнее строение и передвижение рыб

Оборудование:

демонстрационные аквариумы (2–3 шт.), аквариумные рыбы. Микроскопы, чешуя карпа.

Ход работы:

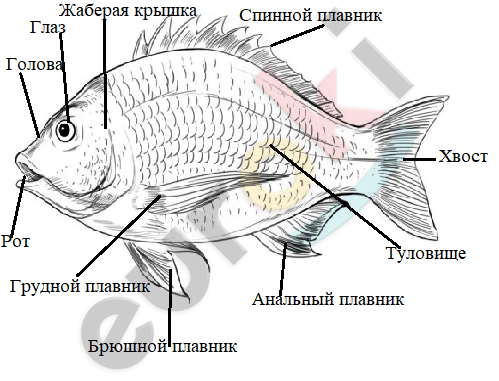

Тело у рыбы имеет обтекаемую форму тела, их окраска неравномерная, у самцов более яркая, чем у самочек. Четкой боковой линии не прослеживается. Рот находится на заостренном немного конце передней части рыбы. Есть парные боковые плавники, есть спинной, хвостовой. Рыбы сосредотачиваются у места постукивания аквариуму, так как ожидают подачи корма.

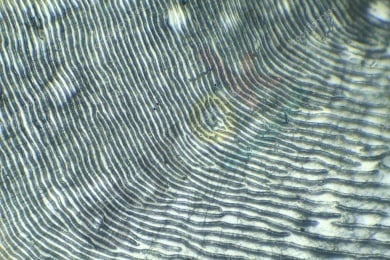

Рыбья чешуя под микроскопом

Рыбы очень хорошо приспособлены к водной среде: у них обтекаемая форма тела. Причем голова плавно переходит в туловище с хвостовым стеблем.

Рыбы имеют обтекаемую форму тела, которая позволяет им передвигаться в водной толще. Поверхность тела рыбы покрыта слизью, которая не только служит хорошей смазкой, облегчающей движение в воде, но и предохраняет от влияния химических веществ, механических воздействий, попадания бактерий и способствует заживлению ран. Тело почти всех рыб покрыто костной чешуей.

Лабораторная работа № 8

Изучение внешнего строения птиц

Оборудование:

Чучела птиц, наборы перьев (пуховые, контурные), лупы, препаровальные иглы.

Ход работы:

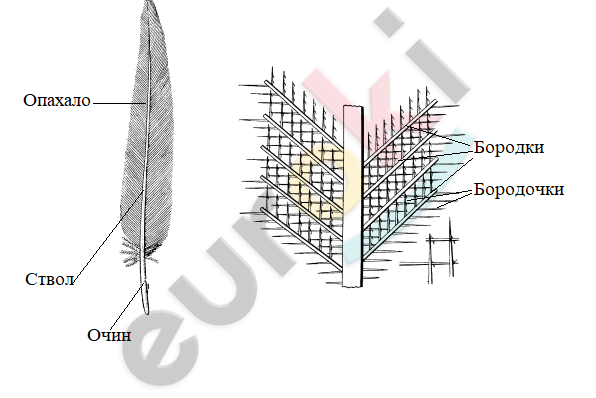

Птицы покрыты перьями, но опереньем покрыты не все части птиц, лишены оперенья ноги, клюв, глаза птиц. Перья у птицы разные: Маховые — прочные перья, которые позволяют птицам летать. Располагаются они по краям крыльев. Рулевые – имеют прочную структуру и крепятся к копчиковой кости. С их помощью пернатые способны менять направление полёта (поворачивать). Контурные – придают контуру тела обтекаемую форму. Они защищают пернатых от травм, не пропускают влагу и удерживают тепло. Пуховые и пух. Пуховые перья имеют тонкий, но упругий стержень и располагаются под контурными. Пух отличается мягким стержнем и выполняет функцию теплоизоляции. Клюв вытянутый слегка приплюснутый.

Источник

ГДЗ биология 7 класс Константинов, Бабенко Вентана-Граф Задание: Лабораторные работы

Лабораторная работа № 1

Тема: Строение и передвижение инфузории-туфельки

Цель: Изучить особенности строения и передвижения инфузории-туфельки.

Оборудование и материалы: микроскоп, штативная лупа, предметное и покровное стекла, пипетка, вата, культура инфузории-туфельки в пробирке.

Ход работы

Устанавливаем, видны ли невооруженным глазом инфузории-туфельки в пробирке.

Нет, не видны, потому что длина их тела составляет около 0,5 мм.

На предметное стекло наносим из пробирки каплю воды с инфузориями-туфельками. Рассматриваем с помощью лупы форму тела, внешнее строение, отличие передней части тела от задней, способ передвижения. Считаем, сколько инфузорий в капле воды.

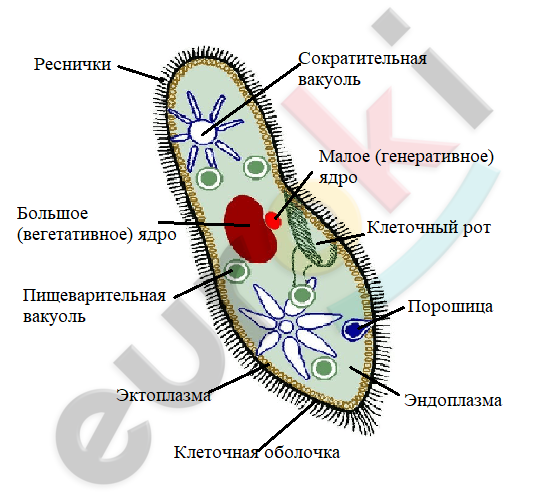

Тело инфузории-туфельки веретеновидной формы, которая отдаленно напоминает туфлю, из-за чего и существует такое название. Передвигается она тупым концом вперед со скоростью до 2,5 мм в секунду при помощи движения ресничек, которые тянут клетку. Задняя часть менее затуплена, чем передняя.

Помещаем две капли воды с инфузориями на предметное стекло, соединяем их водяным «мостиком». На край одной капли кладем кристаллик соли. Объясняем происходящее явления.

Клетки, которые находятся в капле, в которой есть соль, начнут переплывать в каплю, где нет соли, по водяному «мостику». Так происходит, потому что инфузории-туфельки могут реагировать на изменения окружающей среды благодаря способности к раздражимости.

В каплю воды с инфузориями кладем два-три волоконца ваты (для замедления движения инфузорий). Осторожно накрываем покровным стеклом.

Помещаем препарат под микроскоп. Внимательно рассматриваем инфузорий вначале при малом, а затем при большом увеличении микроскопа.

При малом увеличении можно увидеть форму тела инфузории-туфельки, расположенные по всему периметру реснички, каждая из которых выполняет движения, напоминающие импульс, которые задают темп, и вновь возвращаются в начальное положение. Все реснички работают слаженно.

При большом увеличении микроскопа видны и хорошо различимы все органоиды инфузории-туфельки: малое и большое ядро, клеточную оболочку, клеточный рот, пищеварительную и сократительную вакуоли, эндоплазму и эктоплазму, порошицу.

Зарисовываем внешнее и внутреннее строение инфузории-туфельки, пользуясь большим увеличением микроскопа. Делаем необходимые обозначения.

Вывод

Инфузории-туфельки являются сложно организованными простейшими организмами, длина которых около 0,5 мм. У них постоянная веретеновидная форма тела и имеется два ядра – малое (принимает участие в размножении) и большое (участвует в питании, движении, дыхании, обмене веществ). Передвигаются инфузории-туфельки при помощи ресничек. В составе тела выделяют клеточный рот, пищеварительные вакуоли, сократительные вакуоли, цитоплазму, порошицу. Процесс размножения происходит бесполым (деление надвое) и половым путем (конъюгация).

Лабораторная работа № 2

Тема: Внешнее строение дождевого червя; передвижение; раздражимость.

Цель: Изучить внешнее строение дождевого червя, способ его передвижения; провести наблюдения за реакцией червя на раздражение.

Оборудование и материалы: сосуд с дождевыми червями (на влажной пористой бумаге), бумажная салфетка, фильтровальная бумага, лупа, стекло (примерно 10*10 см), лист плотной бумаги, пинцет, кусочек лука.

Ход работы

Помещаем дождевого червя на стекло. Рассматриваем спинную и брюшную стороны, переднюю и заднюю части, их различие.

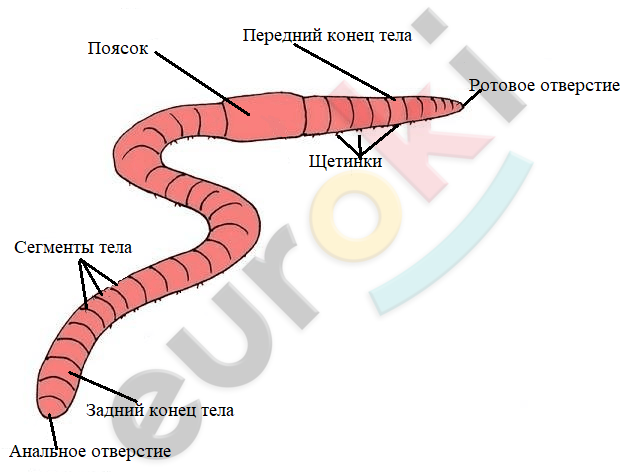

Тело дождевого червя удлиненное, состоящее из сегментов кольцевидной формы. Передний конец тела более длинный, темный, немного заостренный, а задний – сплющен и светлого цвета. На переднем конце находится ротовое отверстие – начальный этап пищевой системы. На заднем конце расположен конечный этап пищеварительной системы – анальное отверстие. Брюшная сторона тела дождевого червя относительно плоская, светлая. Спинная – более выпуклая и темная.

Рассматриваем с помощью лупы щетинки на брюшной стороне дождевого червя. Наблюдаем, как он ползает по бумаге, и прислушиваемся, есть ли шуршание при движении по мокрому стеклу.

Тело дождевого червя состоит из члеников, на которых есть маленькие щетинки (их можно разглядеть при помощи лупы). Сокращаясь и расслабляясь, червь немного извивается, продвигаясь вперед по бумаге. Когда он ползет по бумаге, слышен еле уловимый звук шуршания, издаваемый при трении щетинок о ее поверхность. Когда червь ползет по мокрому стеклу, никакого звука нет.

Выясняем реакцию дождевого червя на различные раздражители: прикасаемся листочком бумаги; подносим к передней части его тела свежесрезанный кусочек лука.

При прикосновении к телу дождевого червя листочком бумаги, он начинает уползать в противоположную от раздражителя сторону. Когда мы поднесли к передней части его тела свежесрезанный кусочек лука, червь начал сжимать ее, втягивать и также стараться уползти. Несмотря на то, что специальные органы чувств у дождевого червя отсутствуют, он воспринимает раздражители из внешней среды с помощью своей нервной системы, которая представлена чувствительными клетками, расположенными на всей поверхности его тела.

Зарисовываем дождевого червя, делаем необходимые обозначения и надписи к рисунку.

Вывод:

На основании наблюдений за дождевым червём мы установили, что у него вытянутое тело, длиной около 12-14 см, поделенное на сегменты кольцевыми перетяжками. Дождевой червь – представитель малощетинковых червей. На каждом сегменте тела можно увидеть маленькие и упругие щетинки, которые нужны ему во время движения, чтобы цепляться за неровности почвы или любой другой поверхности. Поверхность тела у дождевого червя увлажненная за счет того, что железы кожного эпителия постоянно выделяют слизь. Это очень важно, потому что через покровы осуществляется газообмен. Также у червя хорошо развита нервная система, а чем говорит наличие защитных рефлексов, раздражимость в ответ на прикосновения к его телу.

Лабораторная работа № 3

Тема: Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков

Цель: Установить сходство и различия в строении раковин моллюсков.

Оборудование и материалы: пинцет, раковины моллюсков: морского гребешка, мидии, перловицы, беззубки, роговой катушки, большого прудовика и других.

Ход работы:

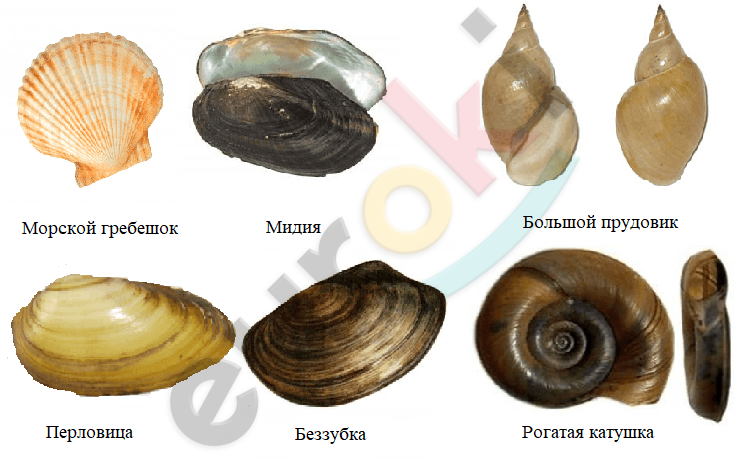

Рассматриваем раковины морского гребешка и мидии. Выясняем их сходство и различия. Сходство в том, что обе раковины твердые на ощупь, плотные. У обеих имеется билатеральная симметрия раковин, задние их части с небольшими шероховатостями и вдавлениями. Разница раковин морского гребешка и мидии в разном цвете и форме. Мы можем видеть, что на раковине морского гребешка нет годичных колец, которые есть на раковине мидии. Углубления и выступы на спинной стороне обеих раковин образованы условиями окружающей среды, где находятся моллюски, а именно неровностями рельефа.

Рассматриваем раковины перловицы и беззубки. Находим в них передний (широкий) и задний (узкий) концы. Обращаем внимание на сходство и различия раковин. Раковина у речной перловки продолговатой формы, к заднему концу плавно сужается. Створки ее прочные и толстые, с хорошо развитым перламутровым слоем. На месте соединения створок имеется сложный «замочек» в виде зубцов, которые входят в соответствующие им углубления. Благодаря этому створки максимально плотно сжимаются и не могут сдвинуться в разные стороны относительно друг друга. Раковина у беззубки округлая, плоская, с тонкими стенками. У ее нет зубцов на месте соединения створок, как у перловки, поэтому закрыта менее плотно.

Определяем цвет наружного слоя раковин. Пинцетом соскребаем часть наружного слоя, рассматриваем расположенный под ним слой карбоната кальция. Рассматриваем внутренний перламутровый слой. Мы видим, что раковина у перловицы светло-коричневого оттенка, а у беззубки – желто-серого. Каждая из них состоит из трех слоев. Первый слой образован конхиолином. Под ним находится второй слой – фарфоровидный и первый слой – перламутровый. Два последних слоя состоят из кристаллов углекислого кальция. Как раз тоненькие пластинки последнего – перламутрового слоя и дают нам увидеть тот самый перламутровый блеск при отражении световых лучей.

Рассматриваем раковины большого прудовика и рогатой катушки. У обоих представителей цельная раковина, которая завита в спираль. У прудовика это выражено сильнее. Его раковина спирально закручена, имеет четыре оборота, заканчивается острой верхушкой и в длину достигает 50 мм, а в ширину – 35 мм. Состоит из карбоната кальция. Сверху имеется слой рогоподобного вещества. Размеры его 50 мм в длину и 35 мм в ширину. С противоположной стороны острому краю имеется широкое отверстие или устье, через которое высовывается нога или голова моллюска.

У роговой катушки раковина имеет дисковидную форму. Высота ее 1 см, а диаметр – 6 см. Завитков всего 3.

Рассматривая верхушки раковин, можно увидеть слои годовых приростов. Число этих слоев обозначает возраст моллюсков, так как с его ростом растет и раковина. Например, возраст беззубки 15 лет, перловицы 10 лет, а прудовика – 12 лет

Раковины моллюсков образуют 1 органический слой и 2 известковый. Тело двустворчатых особей состоит из двух раковин. При этом многие из них схожи между собой, например, беззубка и перловица по общему строению. Однако, обращая внимание на такие детали, как зубцы на створках, шероховатость поверхности, количество колец, тип завитка, мы легко можем определить, какой перед нами моллюск.

Все права защищены. Правообладатель: ООО «Ксеноксс», рег. №40003805219, юр. адрес: Курземес пр. 106/45, LV-1069, Рига, Латвия. Для публикации на euroki.org

Лабораторная работа № 4

Тема: Внешнее строение насекомого

Цель: Изучить внешнее строение насекомых на примере майского жука

Оборудование и материалы: лупа, ванночка, предметное стекло, пинцет, линейка, майские жуки.

Ход работы:

Длина тела майского жука составляет 25 мм. Оно продолговатое, овальной формы, покрыто мелкими волосными чешуйками. Цвет черно-бурый, со слегка металлическим отблеском.

У майского жука три отдела тела: голова, грудь, брюшко.

На голове расположена одна пара длинных усиков и ротовые органы – видоизмененные конечности грызущего типа. Ротовой аппарат состоит из верхней и нижней губ, за которыми находится верхняя и нижняя челюсть. Челюсть и нижняя губа оснащены щупиками, которые выполняют функцию органов осязания и вкуса. Также на голове имеются два сложных фасеточных глаза.

Три пары ног располагаются на груди. Они служат майскому жуку для бега и ходьбы.

Тонкие двухслойные крылья располагаются на втором и третьем сегменте груди (на каждом по одной паре). Там же располагаются и надкрылья, которые защищают вторую пару крыльев и все мягкое тело жука.

Брюшко состоит из восьми члеников. По бокам брюшка с помощью лупы можно рассмотреть дыхальца и продольные ребрышки.

У майского жука, как у представителя членистоногих, сегментированное тело (состоит из трёх отделов – голова, грудь и брюшко) и членистые конечности (рычажного типа). Снаружи оно покрыто хитином, который выполняет защитную функцию и функцию наружного скелета, к которому изнутри прикрепляются мышцы. На голове майского жука расположены все органы чувств, которые необходимы для ориентации в пространстве (усики, глаза), и ротовые органы. На груди находятся ноги и крылья, которые выполняют функцию передвижения. Третий отдел туловища майского жука – брюшко – отвечает за функцию пищеварения и размножения.

Лабораторная работа № 5

Тема: Внешнее строение и особенности передвижения рыбы

Цель: Изучить внешнее строение и способы передвижения рыбы.

Оборудование и материалы: банка с живой рыбой в воде, лупа, предметное стекло, чешуя рыбы.

Ход работы:

Рассматриваем рыбу в банке. У нее сжатое с боков тело обтекаемой формы. Это значительно уменьшает сопротивление воды, когда рыба передвигается. На теле можно отличить голову, туловище и хвост.

Рассматриваем окраску рыбы. Со спины она темная, бока темно-серые, а брюхо светлое. Такая неравномерная окраска необходима рыбе, чтобы маскироваться на дне водоема от охотящихся на нее хищников.

Кожа рыбы двуслойная, слизистая, покрыта чешуёй, которая постоянно растет. Чешуйки располагаются плотными рядами. Они черепицеобразно налегают друг на друга. Со временем чешуя образует годовые кольца, по которым можно вычислить возраст рыбы.

Общая длина тела рыбы примерно 18 см. Все отделы тела хорошо различимы. Голова составляет около 4 см, туловище – 11 см, хвост – 3 см. Плавный переход от головы к туловищу и сужение к хвосту обеспечивает легкость преодоления сопротивления воды, когда рыба плывет. Также легкость скольжения в воде обеспечивает слизь, которой покрыта поверхность тела рыбы.

На голове у рыбы можно увидеть рот, который необходим рыбе для захвата пищи и воды. Чуть выше находятся ноздри, которые открываются в органы обоняния. С их помощью рыба может воспринимать запахи веществ, растворенных в толще воды. Глаза у рыбы большие, круглые, имеют плоскую роговицу и шарообразный хрусталик. Веки отсутствуют. Отчетливо видна и боковая линия тела рыбы. Это чувствительный орган, который позволяет им ориентироваться в пространстве, воспринимать движения и вибрации окружающей среды, охотиться.

У рыбы мы можем увидеть конечности – плавники – парные и непарные. Парные плавники располагаются снизу по бокам тела. Различают парные передние – грудные плавники, и парные задние – брюшные плавники. Все остальные – хвостовой, спинной, подхвостовой (анальный) – это непарные плавники. Каждый из плавников выполняет свои функции. Например, грудные плавники принимают участие в повороте тела рыбы, обеспечивают ее движение вверх и вниз. Хвостовой плавник является главным моторным, он двигает тело вперед. Когда рыба «стоит» на месте в движении находятся спинной, брюшные и анальный плавники. Когда она погружается или всплывает – работают грудные и хвостовой плавники.

Делаем зарисовки, обозначаем части рыбы.

Вывод:

По результатам лабораторной работы мы можем сделать вывод, что обтекаемая и сжатая по бокам форма тела рыбы обеспечивает ей легкость и уменьшает сопротивление воды при ее передвижении. Тело рыбы покрыто слизью и чешуей, которая нарастает годичными кольцами, позволяя определить возраст особи.

Визуально легко можно отличить голову рыбы, туловище и хвост. Также видны и плавники: парные и непарные, которые обеспечивают рыбе движение в воде. По бокам видна боковая линия – это канал, который лежит под чешуей на коже рыбы. В нем располагаются чувствительные клетки, позволяющие воспринимать колебания и вибрации воды. Боковая линия обеспечивает ориентацию рыбы в пространстве, определение наличия хищников, препятствий.

Лабораторная работа № 6

Стр. 198

Тема: Внешнее строение птицы. Строение перьев

Цель. Изучить особенности внешнего строения птиц в связи с полетом.

Оборудование и материалы: пинцет, лупа, чучело птицы, набор перьев (контурные, пуховые, пух).

Ход работы:

Рассматриваем чучело птицы и выявляем основные отделы её тела: голова, тело, крылья.

Рассматриваем голову птицы. Она сравнительно небольшого размера, по бокам распложены округлые глаза, которые прикрыты двумя веками и мигательной перепонкой. Ушные углубления скрыты и расположены под перьями ближе к затылку под перьями. На дне ушных углублений есть барабанные перепонки.

На голове также имеется клюв, образованный костными челюстями и покрытый роговыми чехлами с обеих сторон. На нем находятся отверстия – ноздри. Зубы отсутствуют.

Рассматриваем туловище. Тело обтекаемой формы. Передние конечности видоизменены в крылья и располагаются по бокам туловища. Задние конечности находятся под туловищем. На каждой лапе находится по 4 пальца (3 из них направлены вперед, и 1 назад). Такое строение лап позволяет птицам легко обхватывать ветки деревьев и крепко удерживаться на них.

Крыло у птиц соединяется с плечевым поясом. Плечевой пояс состоит из вороньих костей, которые соединяют крыло парой лопаток и парой ключиц с грудной костью. Само крыло делится на три части: плечевая кость, предплечье и кисти.

Нижние конечности – ноги состоят из четырех отделов: бедро, голень, цевка, пальцы. Вся тяжесть тела во время взлета и посадки, ходьбе и лазанье по деревьям приходится именно на ноги. Цевка и пальцы покрыты кожными чешуйками.

Хвост короткий, выполняет рулевую функцию. На нём находится 12 рулевых перьев, при помощи которых во время полета птица может контролировать направление своего движения.

На крыльях можно различить маховые перья, которые бывают нескольких видов. Первого порядка – около 15 – 17 штук, и второго – около 6 – 40 штук. Маховые перья нужны непосредственно для полета. Также есть контурные перья, которые покрывают все тело птицы. Они обеспечивают обтекаемость телу, формируют его контуры. Основой такого пера является стержень с очином и опахало, состоящее из бороздок первого и второго порядка.

Пуховое перо расположено под контурными. Строение его аналогично строению контурного. Разница только в бородках. Они на пуховых перьях мягкие и лишены крючков. Поэтому бородки первого порядка между собой не сцеплены. Промежуточное пространство, которое есть между пером и пухом, нужно для лучшей теплоизоляции.

Вывод:

Строение тела у птиц направлено на то, чтобы облегчить полёт. У них маленькое тело обтекаемой формы, покрытое контурным и пуховым пером. Верхние конечности видоизменены в крылья, а нижние представляют собой лапы с четырьмя пальцами. Хвост у птицы выполняет функцию рулящего механизма и позволяет птице контролировать свои движения во время полета, тормозить при приземлении.

Лабораторная работа № 7

Стр. 201

Тема: Строение скелета птицы

Цель: Изучить особенности строения скелета птиц. Отметить черты, связанные с полетом.

Оборудование и материалы: скелет птицы, пинцет.

Ход работы:

Рассматриваем скелет птицы. Череп округлой формы и плавно переходит в клюв. Имеет большие круглые глазницы. Костная основа клюва подвижная. Также подвижно и соединение нижней челюсти черепа, а черепа с позвоночником.

Рассматриваем позвоночник, который состоит из пяти отделов: шейного, грудного, поясничного, крестцового и хвостового.

Первые два позвонка шейного отдела имеют седловидную форму и подвижное соединение. Это обеспечивает птице возможность свободно поворачивать голову в нужную сторону.

Находим грудной отдел позвоночника. Грудина и ребра в этом отделе неподвижно соединены между собой с позвоночником.

Пояс передних конечностей образован парными мочевидными лопатками, двумя сросшимися в вилочку ключицами и двумя крупными вороньими костями, которые упираются в грудину. Скелет крыла состоит из трех отделов: плечо, предплечье и кисть. Часть костей пясти и запястья сращены между собой в пряжку. Также в строении крыла сохранены рудименты второго, третьего и четвёртого пальцев.

Рассматриваем пояс задних конечностей. Кости прочно соединены с позвоночником. Сложный крестец образован поясничными, крестцовыми и частью хвостовых позвонков. Он является прочной опорой для нижних конечностей.

Скелет свободной задней конечности объединяет бедренную кость, кости голени, которые срослись вместе, и стопы. Также срослись плюсневые кости и часть костей предплюсны, образовав собой цевку. На лапах имеются четыре пальца. Три пальца направлены в одну сторону – вперед, а один – назад.

Вывод:

Опорно-двигательная система птиц хорошо отображает их приспособленность к полету. У них прочный и легкий скелет, что обеспечивается трубчатыми костями с воздушными полостями, которые его формируют. К килю на грудине крепятся сильные грудные мышцы, которые регулируют движения крыльев. Сросшиеся ключицы в вилочку обеспечивают амортизацию толчков при опускании крыльев.

Лабораторная работа №8

Стр. 233

Тема. Строение скелета млекопитающих

Цель. Изучить особенности строения скелета млекопитающих.

Оборудование и материалы: пинцет, лупа, скелет (и его части) кролика (кошки, крысы).

Ход работы:

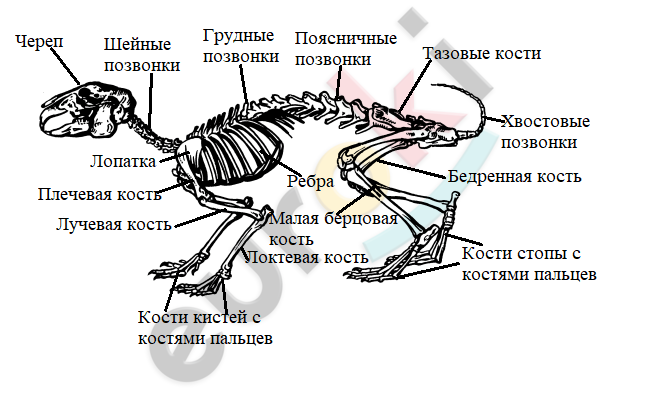

Рассматриваем общее строение скелета. Он включает следующие отделы: череп, позвоночник (осевой скелет), две пары конечностей (скелет верхних и нижних конечностей). Кости в скелете соединяются между собой с помощью хрящей и сухожилий.

Рассматриваем скелет черепа. Он отличается большой мозговой коробкой и состоит из лицевого и мозгового отделов. С позвоночником череп сочленяется при помощи двух мыщелок. Носовой проход отделён от ротовой полости твёрдым костным нёбом. Практически все кости черепа соединены друг с другом непрерывно швами. Нижняя челюсть присоединена к височной кости, подвижна. Зубы располагаются в альвеолах челюстных костей и дифференцируются на малые и большие коренные, клыки, резцы.

Определяем отделы позвоночника и особенности их строения. Позвоночник объединяет пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой. Каждый позвонок состоит из тела, верхних и нижних дуг, а в местах их соединения есть хрящевые диски. Позвонки шейного отдела (7 штук) соединены подвижно между собой. К позвонкам грудного отдела крепятся ребра, которые формируют грудную клетку.

Позвонки поясничного отдела подвижно соединены между собой, отличаются толщиной и массивностью, потому что они выдерживают практически весь вес туловища животного во время бега, стояния или ходьбы. Крестцовый отдел позвоночника образован сросшимися позвонками, а хвостовой является самым подвижным в теле млекопитающего.

Рассмотрим строение грудной клетки. Она образована грудными позвонками, ребрами, грудиной. Сокращение хорошо развитых дыхательных мышц поднимает и опускает грудную клетку во время дыхания. От брюшной полости грудная полость отделена с помощью диафрагмы – мускулистой перегородки

Рассматриваем строение скелетов поясов и свободных конечностей — передних и задних, места прикрепления мышц. Пояс передних конечностей образован с помощью парных лопаток и ключиц. Свободные передние конечности состоят из плеча, предплечья и кисти. На каждой кисти имеется по пять отдельных пальцев с когтями. Пояс задних конечностей включает парные подвздошные, седалищные и лобковые кости. А сами конечности образованы бедром, голенью и стопой с пятью пальцами.

Наиболее развитыми в мышечном скелете млекопитающих являются мышцы, которые отвечают за движение свободных конечностей. Начинаются они на костях поясов и крепятся к костям свободных конечностей. Длинные сухожилия крепятся к кистям и костям стоп, обеспечивая им хорошую подвижность.

Сходством в строении скелетов млекопитающих и пресмыкающихся можно назвать: одинаковое строение позвоночника, который включает пять отделов; строение передних и задних конечностей; наличие черепной коробки и грудной клетки, сформированной ребрами.

Отличия в строении скелетов млекопитающих и пресмыкающихся: шейный отдел (у млекопитающих состоит из 7 позвонков, у пресмыкающихся из 5 – 10 позвонков); расположение конечностей (у млекопитающих – под телом, у пресмыкающихся – по бокам туловища); диафрагма у млекопитающих (пресмыкающихся отсутствует).

Вывод:

У млекопитающих скелет состоит из таких отделов: череп, позвоночник (осевой скелет), две пары конечностей (скелет верхних и нижних конечностей). Шейный отдел состоит из 7 позвонков. Кости соединены с помощью хрящей и сухожилий. Череп делится на лицевую и мозговую части. Пояс передних конечностей объединяет две лопатки и две ключицы. Пояс задних конечностей объединяет три пары сросшихся тазовых костей. Мышцы, которые отвечают за движение свободных конечностей, являются наиболее развитыми в мышечном скелете млекопитающих.

Глава 1

Общие сведения о мире животных

Источник