- Гумилёв Николай Шестое чувство

- Другие статьи в литературном дневнике:

- Николай Гумилев — Шестое чувство: Стих

- Анализ стихотворения «Шестое чувство» Гумилева

- 🔀Шестое чувство

- Чем можно насладиться в жизни с пониманием

- Какое наслаждение нам не дано понять

- Ничего за 100 лет не изменилось

- Текст

- Читает Валерий Гаркалин

- Изнемогает плоть рождая орган для шестого чувства

Гумилёв Николай Шестое чувство

Автор: Гумилёв Николай

Шестое чувство

Прекрасно в нас влюбленное вино

И добрый хлеб, что в печь для нас садится,

И женщина, которою дано,

Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей

Над холодеющими небесами,

Где тишина и неземной покой,

Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.

Мгновение бежит неудержимо,

И мы ломаем руки, но опять

Осуждены идти всё мимо, мимо.

Как мальчик, игры позабыв свои,

Следит порой за девичьим купаньем

И, ничего не зная о любви,

Все ж мучится таинственным желаньем;

Как некогда в разросшихся хвощах

Ревела от сознания бессилья

Тварь скользкая, почуя на плечах

Еще не появившиеся крылья;

Так век за веком — скоро ли, Господь? —

Под скальпелем природы и искусства

Кричит наш дух, изнемогает плоть,

Рождая орган для шестого чувства.

1921

Другие статьи в литературном дневнике:

- 31.08.2016. Наедине с тобой. В. Евсеев

- 21.08.2016. Все это называется разрыв В. Евсеев

- 10.08.2016. И я желаний не стыжусь! В. Евсеев

- 08.08.2016. Я прошёл босиком по России Виктор Пашков

- 06.08.2016. Гумилёв Николай Шестое чувство

- 04.08.2016. Что прощает любовь и чего нам любовь не прощает? В

Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

Ежедневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более двух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.

© Все права принадлежат авторам, 2000-2021 Портал работает под эгидой Российского союза писателей 18+

Источник

Николай Гумилев — Шестое чувство: Стих

Прекрасно в нас влюбленное вино

И добрый хлеб, что в печь для нас садится,

И женщина, которою дано,

Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей

Над холодеющими небесами,

Где тишина и неземной покой,

Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.

Мгновение бежит неудержимо,

И мы ломаем руки, но опять

Осуждены идти всё мимо, мимо.

Как мальчик, игры позабыв свои,

Следит порой за девичьим купаньем

И, ничего не зная о любви,

Все ж мучится таинственным желаньем;

Как некогда в разросшихся хвощах

Ревела от сознания бессилья

Тварь скользкая, почуя на плечах

Еще не появившиеся крылья;

Так век за веком — скоро ли, Господь? —

Под скальпелем природы и искусства

Кричит наш дух, изнемогает плоть,

Рождая орган для шестого чувства.

Анализ стихотворения «Шестое чувство» Гумилева

Николай Гумилев — великий русский поэт Серебряного века, который начал писать стихи еще с ранних лет. Достигнув совершеннолетия, поэту удалось издать свою первую книгу стихотворений.

Талантливый поэт обладал уникальным даром предвидения. В одном из своих произведений ему удалось очень точно описать свою смерть и убийцу. Николай не знал конкретного дня, но чувствовал, что это произойдет в скором времени.

Своему дару Гумилев и посвятил знаменитое стихотворение «Шестое чувство». Поэт написал его в 1920 году. Произведение не содержит каких-нибудь таинственных пророчеств. В нем автор пытается для себя понять, что такое шестое чувство.

В произведении поэт рассматривает разные стороны жизни человека, при этом подчеркивает, что прежде всего люди стремятся обзавестись материальными благами, которые можно потратить на другие радости жизни.

Намного сложнее обстоит дело с духовными ценностями, ведь с ними ничего нельзя сделать. В своем стихотворении Гумилев приходит к мысли, что уметь наслаждаться прекрасным и довольствоваться им — это великое умение, способствующее развитию пяти главных чувств. Но также это наделяет даром предвидения.

Гумилев сравнивает свой дар с крыльями ангела, так как уверен, что у него божественное происхождение. Чем чище и светлее у человека душа, тем ему проще разглядеть то, что скрывает судьба. Также поэт отмечает, что этот дар может появиться и у человека, у которого нет высоких моральных качеств.

Автор считает, что процесс обретения дара занимает много времени, к тому же он болезненный. В произведении процесс сравнивается с операцией, благодаря которой человек начинает видеть будущее. Но для автора этот дар весьма обременительный, из-за него страдает душа и тело.

Согласно воспоминаниям близких и знакомых, поэт очень сильно страдал от дара предвидения. Зная о событиях, которые произойдут, Николай не мог на них повлиять. К тому же известно о его трагической любви к Анне Ахматовой. Возлюбленную поэт считал порождением темных сил. Свою жену он называл колдуньей. Из-за этого пытался покончить жизнь самоубийством, чтобы это все прекратилось. Поэт знал, что не сможет жить без любимой женщины, но в то же время он был уверен в том, что если она станет его супругой, то его жизнь будет ужасной.

Гумилев знал и желал своей смерти, так как был уверен, что долго не проживет. Именно шестое чувство подсказало ему это. Его расстреляли из-за любви через год, после написания стихотворения.

Источник

🔀Шестое чувство

В стихотворении Николая Гумилёва «Шестое чувство» поэт пытается поделиться с нами философскими взглядами, задаёт вопросы, но не отвечает на них. Строки написаны автором за год до расстрела в 1920 году и увидели свеет через год, когда вошли в сборник «Огненный с толп». Почему этот момент символичен станет понятно из анализа стихотворения. В стихе Гумилёв пытается дать оценку прекрасному, задавая читателю вопрос, почему одно достижимо для нас, второе никогда не приближается на расстояние вытянутой руки.

Чем можно насладиться в жизни с пониманием

Уже в первом четверостишие автор приводит пример того, чем человек может реально насладиться, испытать от этого физическое удовлетворение. Это влюблённое вино, свежий хлеб из печи и женщина, ради которой хоть и приходится помучаться, но после она вознаграждает нас наслаждением.

Далее Гумилёв приводит пример того, что:

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.

Это – утренняя заря надо остывающими облаками и бессмертные стихи. Это простой пример, в жизни гораздо больше того, что мы не можем целовать, понимать и трогать руками. Мы можем только наслаждаться их видом, таинством и скрытым смыслом, но от их созерцания и чтения нельзя получить физический экстаз. Заря нас покоряет тишиной и бесконечностью мира, который несмотря не все перипетии возрождается каждый день заново, а стихи трогают души мыслью того, кого уже с нами нет, его взглядом на мир и невозможностью оспорить и изменить написанное.

Мы пытаемся дотронуться до вечного, тянем руки в восходящему солнцу и взываем к автору строк, но:

Какое наслаждение нам не дано понять

Мы в этом состоянии похожи на маленького мальчика, которому интересно подсматривать за девичьим купанием, но смысла любви он ещё не знает. Желание растёт внутри него, но он ещё не может его осознать, потому что не дорос до этого. Так и человек не дорос до понимания вечности, в нём горит таинственное желание её понять, но мал Homo sapiens разумом и часто скуден душой для этого.

В предпоследнем четверостишье Гумилёв сравнивает человека с первыми млекопитающими, которые только выбрались из воды, они стремятся к полёту, хотят быстрее побежать-полететь, уже чуют набухающие за спиной крылья, но малы для этого. Пройдут тысячи лет прежде чем вышедшая из воды тварь станет птицей, пройдёт ещё ни одна тысяча лет, прежде чем человек начнёт физически понимать вечные тайны мира.

Гумилёв в концовке стихотворения обращается к Господу с извечным вопросом – скоро ли человек вырастет из пелёнок детства и в нём родится шестое чувство для полного понимания окружающего мира. Скоро ли мы сможем видеть то, что есть, а не то, что нам сейчас дано видеть, скоро ли разорвём границы таинства, скоро ли появятся крылья?

Кричит наш дух, изнемогает плоть,

Рождая орган для шестого чувства.

Также рекомендуем обратить внимание на стихи неизвестных поэтов, ведь среди их строк можно найти много доброго, вечного и мудрого. Хороший выбор малоизвестных стихов на сайте https://upoems.ru, блог Stihirus24.ru рекомендует этот сайт от всей души. Кстати, рна этом сайте вы можете разместить и свои стихи.. став из неизвестных известным поэтом.

Ничего за 100 лет не изменилось

Автор строк понимает нынешние ограниченные возможности человека и спрашивает у высших сил, когда границы будут открыты и разум станет единым с душой. С момента написания строк прошло почти 100 лет, но человек ни на йоту не приблизился к пониманию вечных таинств. Да, в физическом мире много изменилось – технологии правят бал, но понимание таинства розовой зари, понимание вечности не стало ближе, возможно, оно даже отдалилось от человечества.

Каждый получает то, что он искренне желает и просит, Гумилёв получил ответы на свои вопросы уже через год после написания стихотворения «Шестое чувство» в питерских застенках ГубЧК

Текст

Прекрасно в нас влюбленное вино

И добрый хлеб, что в печь для нас садится,

И женщина, которою дано,

Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей

Над холодеющими небесами,

Где тишина и неземной покой,

Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.

Мгновение бежит неудержимо,

И мы ломаем руки, но опять

Осуждены идти всё мимо, мимо.

Как мальчик, игры позабыв свои,

Следит порой за девичьим купаньем

И, ничего не зная о любви,

Все ж мучится таинственным желаньем;

Как некогда в разросшихся хвощах

Ревела от сознания бессилья

Тварь скользкая, почуя на плечах

Еще не появившиеся крылья;

Так век за веком — скоро ли, Господь? —

Под скальпелем природы и искусства

Кричит наш дух, изнемогает плоть,

Рождая орган для шестого чувства.

Читает Валерий Гаркалин

Неплохо прочитал стихотворение, как говорят с душой, Валерий Гаркалин.

Источник

Изнемогает плоть рождая орган для шестого чувства

..Так век за веком – скоро ли, Г-сподь? –

Под скальпелем природы и искусства

Кричит наш дух, изнемогает плоть,

Рождая орган для шестого чувства Н.С. Гумилев, Шестое чувство (1921). .

В стихотворении «Шестое чувство», написанном в последний год жизни, Николай Гумилев рассуждает об ограниченности привычных чувств, дающих человеку возможность воспринимать материальный мир, и предрекает неизбежное становление какого-то иного, дополнительного чувства, без которого мир неполон. Гумилев, видимо, подразумевал под «шестым чувством» нечто, помогающее в полной мере ощутить «розовую зарю над холодеющими небесами» и «бессмертные стихи» – чувство прекрасного. Так понимают это стихотворение Фридлендер Фридлендер Г. «Шестое чувство» // Фридлендер Г. Пушкин. Достоевский. Серебряный век, СПб., 1995. С. 435–455. и Жолковский, определяющий его как «риторический трактат о потребности в шестом – эстетическом – чувстве» Жолковский А.К. «Грамматика любви: шесть фрагментов» // Жолковский А.К. Инвенции. М., 1995. С. 105–121. . Можно назвать его также чувством поэзии и гармонии. В образном ряде этого стихотворения Гумилева, скорее всего, нашли отражение высказывания популярного в его время искусствоведа Уолтера Патера (Пейтера), также говорившего о новом органе для восприятия прекрасного: «Гегель в “Философии искусства” при оценке своих предшественников высказал замечательное суждение о сочинениях Винкельмана: “ Его надо считать одним из тех, кто сумел в сфере искусства изобрести новый орган для человеческого духа”. Лучшее, что можно сказать о критической деятельности – это то, что она открыла новое чувство, новый орган”» Пейтер У. Ренессанс: Очерки искусства и поэзии. (1873; русский перевод 1912). М., 2006. С. 287. Я благодарен Всеволоду Зельченко за консультации при написании этой статьи. – А. О. .

Сходные мотивы ограниченности наших чувств и невозможности должным образом воспринять и выразить красоту мира мы находим и у Жуковского:

Что наш язык земной пред дивною

С какой небрежною и легкою свободой

Она рассыпала повсюду красоту

И разновидное с единством согласила!

Но где, какая кисть ее изобразила?

Едва-едва одну ее черту

С усилием поймать удастся вдохновенью…

Но льзя ли в мертвое живое передать?

Кто мог создание в словах пересоздать?

Невыразимое подвластно ль выраженью.

Святые таинства, лишь сердце

Не часто ли в величественный час

Вечернего земли преображенья –

Когда душа смятенная полна

Пророчеством великого виденья

И в беспредельное унесена, –

Спирается в груди болезненное чувство,

Хотим прекрасное в полете удержать,

Ненареченному хотим названье дать –

И обессиленно безмолвствует искусство. В.А. Жуковский, Невыразимое (1819).

А старший современник Гумилева Константин Бальмонт заявлял – вполне в духе русского символизма, – что для «выражения невыразимого» нужно дополнительное, шестое чувство:

Пять чувств – дорога лжи.

Но есть восторг экстаза,

Когда нам истина сама собой видна.

Тогда таинственно для дремлющего глаза

Горит узорами ночная глубина… К.А. Бальмонт, Путь правды (1899).

Однако в современном сознании закрепилось совсем иное значение понятия «шестое чувство». В соответствии со словарными определениями «шестое чувство» – это «способ восприятия, не зависящий от пяти чувств, интуиция» «Sixth sense», The American Heritage Dictionary of the English Language. , «способ определить истинную природу личности или ситуации» «Sixth sense», Roget’s The New Thesaurus. . Почему мы понимаем эти слова иначе, чем Патер и Гумилев?

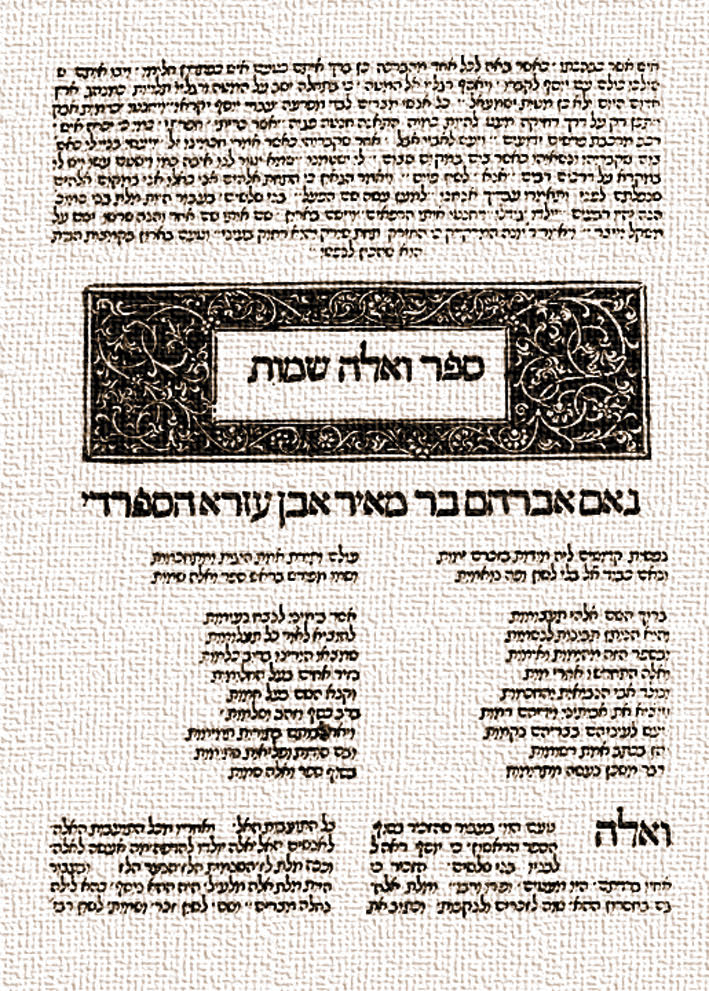

Я задался этим вопросом, когда, к большому своему удивлению, обнаружил «гумилевское» определение шестого чувства в комментарии Авраама ибн Эзры на книгу Коэлес (Экклезиаст). Авраам ибн Эзра (1089–1164) родился в мусульманской Испании, но странствовал по всему миру от Алжира до Лондона. Он был поэтом, математиком, астрологом, философом, комментатором Торы и врачом – как всякий образованный еврей той эпохи. Его отличали острый ум и широкая образованность, но был он вечным неудачником и скитальцем, в частности, благодаря своему неуживчивому характеру и колкому языку. Комментируя книги Танаха, он часто уходил в сторону от основной темы, и в одном из таких лирических отступлений (комментарий на Коэлес, 5:1) ибн Эзра аккуратно, по пунктам разносит в пух и прах искусство традиционной еврейской религиозной поэзии – пиюта. Он выделяет четыре принципиальных своих несогласия с пиютом, но мы остановимся на одном, важном для нашей темы. Авторы пиютов иногда допускали неточные рифмы, например, великий Элазар а-Калир Жил, видимо, в VI–VII веках в Палестине, о его жизни практически ничего неизвестно. порою рифмовал йом («день») и пидьон («искупление»). Это резало слух ибн Эзры, и он ехидно замечает:

Ведь в чем назначение рифмы? Быть приятной слуху, чтобы чувствовалось, что конец одного слова подобен концу другого. А у него, наверно, было шестое чувство (каргаша шишит), которым он ощущал, что мем похож в произношении на нун. Но ведь они относятся к разным местам звукоизвлечения!

(следует пояснить, что согласно древней палестинской книге Сейфер Йецира Судя по всему, записана во II веке. , заложившей основы грамматики иврита, звук «м» относится к «губным», а «н» – к «зубным») Сейфер Йецира, 2:3, в: И.Р. Танлевский, Книги Еноха. М., 2002. С. 290. .

Ибн Эзра называет здесь чувство рифмы, созвучия, гармонии стиха «шестым чувством». Смысл его замечания таков: ибн Эзра в своем комментарии предполагает, что Элазар а-Калир ощущал рифму не так, как он, поэтому его созвучия и были столь странными. А поскольку с точки зрения здравого смысла, вкуса и грамматики рифмы Калира не могут быть признаны совершенными, остается предположить, что он пользовался при написании стихов каким-то шестым чувством. Ибн Эзра употребляет это выражение с некоторым оттенком пренебрежения, поскольку (как будет показано ниже) в реальное существование шестого чувства он не верил. В отличие от него, Гумилев, наследник романтизма и сын своего века, уже осознавшего ограниченность человеческого познания, всерьез предполагает возможность проявления такого чувства.

Примечательно, что во всей еврейской постбиблейской и средневековой литературе словосочетание «шестое чувство» больше не встречается Согласно базам данных «Респонса» (Университет Бар-Илан) и «Маагарим» (Академия языка иврит). . Чтобы понять его возможные истоки в комментарии ибн Эзры, обратимся к произведениям классической философии, в которых оно могло появиться.

Первым из мыслителей Древнего мира о пяти чувствах заговорил, видимо, Демокрит в сохранившемся лишь фрагментарно произведении «Малый космос». Так передают от его имени: «Демокрит говорил, что больше (пяти) чувств у животных, мудрецов и богов» Лурье С. Демокрит: тексты, перевод, исследование. Ленинград, 1970. С. 312. . Аристотель в своем трактате «О душе» вынес суждение о том, что чувств пять: «Что нет никаких иных [внешних] чувств, кроме пяти (я имею в виду зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), в этом можно убедиться».

Но, по мнению Аристотеля, есть некое «общее чувство», объединяющее и синтезирующее информацию, полученную от пяти обычных:

«Для общих же свойств мы имеем общее чувство и воспринимаем их не привходящим образом; стало быть, они не составляют исключительной принадлежности какого-либо чувства: ведь иначе мы их никак не ощущали бы» Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 1. М., «Мысль», 1976. Кн. III, гл.1. С. 423. См. также кн. II, гл. 6, с. 408. .

Сформировавшаяся в VIII–IX веках мусульманская философия основывалась на сочинениях греческих мыслителей, поначалу – в пересказах философов-сирийцев, а позднее – и в переводах на арабский К. Сират, История средневековой еврейской философии. М., 2003. С. 36–37. . В мусульманском мире великий «Аристу» был образцом мыслителя, а его сочинения – основой для многочисленных самостоятельных и полусамостоятельных философских концепций. Со ссылкой на Аристотеля понятия «пять чувств» и «шестое чувство» широко распространились в средневековой философии, причем ими пользовались приверженцы многих религий, с одинаковым пиететом относившиеся к Стагириту. Например, испанский мусульманский философ ибн Хазм (994–1063) полагал, что шестое чувство – это знание душой первичных понятий, аксиом, не требующих доказательства. «Так, душа знает, что часть меньше целого, ведь и младенец, только-только научившийся различать вещи, плачет, если ему дать всего лишь два финика, но успокаивается, если дать ему еще. Ведь целое больше части, хотя ребенок еще не знает пределы применимости этого положения… То же чувство сообщает ребенку, что две вещи не могут занимать одно и то же место: мы видим, как он борется за место, чтобы сесть, понимая, что места недостаточно для другого и что пока другой занимает это место, сам он не может его занять…» «О сектах» («Китаб аль-милаль ва-аль-нихаль»). Другой исламский философ, ибн Рушд (1126–1198), также полагал, что «общее чувство» отвечает за восприятие объектов, вызывающих реакцию нескольких чувств сразу, помогает различать и сравнивать данные этих чувств и таким образом способствует всестороннему познанию объекта.

Некоторые последователи великого эллина дерзали и спорить с ним: раз чувств только пять, то шестого быть не может. Вот как пересказывает великого учителя арабский мыслитель-аристотелианец XII века ибн Баджа (1082–1138), добавляя кое-что от себя:

Далее, если бы действительно существовало некое шестое чувство, то оно необходимо должно было бы существовать у какого-нибудь животного. Но это животное необходимо должно было бы быть не человеком, а каким-то другим существом, ибо человек по своей природе обладает лишь этими пятью чувствами. Это животное, следовательно, должно было бы быть каким-то несовершенным живым существом. Однако невозможно, чтобы у несовершенного существа имелось нечто такое, чего нет у совершенного Ибн Баджа, «Книга о душе», раздел 8, в: Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX – XIV вв. М: Изд-во социально-экономической литературы, 1961. .

Мусульманская философия, в свою очередь, способствовала формированию еврейской средневековой философии – первоначально также арабоязычной. Эта последняя питалась идеями исламских философов и использовала их терминологию Сират К. История средневековой еврейской философии. М., 2003. С. 42. .

Еврейские мыслители цитировали и пересказывали арабских коллег, порою даже не указывая источник своих слов. Великий Аристу был столь же почитаем евреями, сколь и мусульманами. Видимо, на идеях Аристотеля (в арабском переводе, конечно) и основывался ибн Эзра, когда язвительно предполагал наличие у своего предшественника некоего несуществующего «шестого чувства».

Мусульмане, христиане и иудеи благоговейно чтили Стагирита и признавали его почти непререкаемый авторитет. «Общее чувство» Аристотеля возникает под названием «шестое чувство» и в христианской теологии, у Августина Блаженного (354–430), в трактате «О свободе воли»:

Я считаю, что также очевидно и то, что это внутреннее чувство воспринимает не только то, что получает от пяти телесных чувств, но также и сами эти чувства воспринимаются им… (гл. 4). Ведь не можешь же ты сказать, что это шестое чувство следует отнести к тому классу из этих трех разновидностей живых существ, который обладает также и пониманием, но лишь к тому, который и существует и живет, хотя и лишен понимания; ибо это чувство присуще и животным, у которых нет понимания… (гл. 5) Аврелий Августин. О свободе воли. // Антология средневековой мысли, СПб: РХГУ, 2001. Т. 1. С. 25–65. .

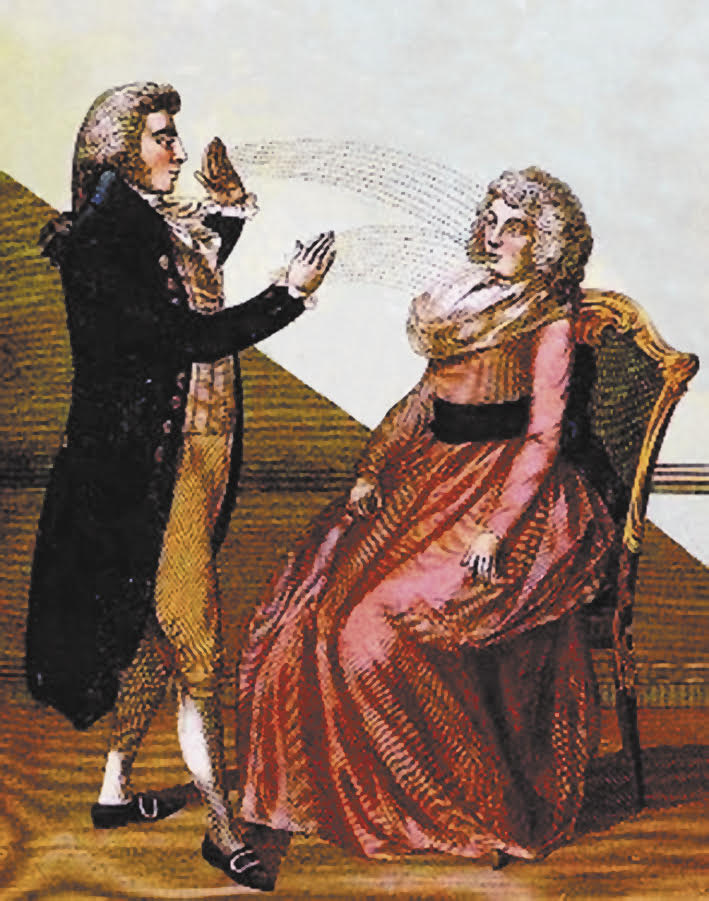

Идея «общего чувства» господствовала в средневековой эпистемологии и физиологии. Даже в XVIII веке физиологи Альбрехт фон Халлер и Шарль Бонне искали в мозгу центр «общего чувства», впрочем, безуспешно. Однако термин «шестое чувство» как выражение отдельного, обособленного инструмента восприятия не зафиксирован до XVIII столетия. Ученые Нового времени раздвинули границы познания, и при этом, конечно, расширилась область непознанного. Люди стали думать, что есть силы природы, которые не указал Аристотель. В этот период получила широкое распространение концепция «животного магнетизма» – «силы, коей одарены все животные, действовать один над другим и каждое само на свою организацию, с большим или меньшим могуществом, судя по их взаимной силе и совершенству животного… Эта жидкость невесома и так тонка и прозрачна, что невидима для нашего глаза… Эта жидкость тепла, но несгораема и имеющая способность пробегать, как свет… На влаге этой основаны все теории Месмера… Эта жидкость жизненного начала, или месмерическая, как лучи света, не задерживается на пути непрозрачными, как уже выше сказано, телами; она чрез них проникает, как теплотвор… может быть отражена, усилена и перенесена прозрачными телами, каковы зеркала…» Эккартсгаузен К. Ключ к таинствам натуры. Ташкент, 1993. Т. II. Упомянутый в этом отрывке целитель Ф.А. Месмер называл шестым чувством некий предполагавшийся им «способ связи с космическими магнетическими флюидами» посредством этого «животного магнетизма».

Ощущение, что есть нечто, не описываемое привычной «географией чувств», требовало словесного выражения. Как, например, назвать способ, которым любящий ощущает присутствие любимого? Ни одно из пяти чувств не подходит, значит, есть шестое? Так считал великий гастроном Брилла-Саварен, перечисляющий в своей «Физиологии вкуса» пять чувств и добавляющий к ним «половое, или чувство физической любви, влекущее людей разного пола друг к другу» Brillat-Savarin, Anthelme. Physiologie du gout. Paris: Flammarion, 1982. P. 39–40. . В Новое время исследованием системы чувств человека занялась и экспериментальная наука. Физиолог Белл в 1826 году назвал шестым чувством мышечную чувствительность, проприоцептивные рефлексы Freeman C., Okun M. S., «Origins of the sensory examination in neurology»// Seminars in neurology 2002, vol. 22, 4. Pp. 399–407. . Действительно, мы воспринимаем растяжение или сокращение наших мышц, чувствуем его, но Аристотель видел в этом лишь проявление осязания, и до XIX века никто не выделял это ощущение в самостоятельное чувство. В XVIII веке начались исследования чувства равновесия, а в XIX веке они были подкреплены изучением анатомии и физиологии среднего уха и всего вестибулярного аппарата. Чувство равновесия также именовалось некоторыми исследователями шестым чувством Wade N.J., Journal of the History of the neurosciences 2003 Jun, 12(2). Pр.175–202. .

Из науки и философии понятие «шестое чувство» перешло в литературу и стало общим достоянием. В английской литературе знакомое нам понимание «шестого чувства» как интуиции впервые засвидетельствовано в начале XIX века, так утверждает авторитетный The American Heritage Dictionary of Idioms. Писемский в 1853 году иронически пишет: «в Петербурге у человека, в каком бы он положении ни был, развивается шестое чувство: жажда денег… Сколько соблазна. » А.Ф. Писемский, Тысяча душ (1853), ч. II, гл. 6. О грядущем «открытии и развитии» шестого чувства мечтает Тузенбах в «Трех сестрах»: «После нас будут летать на воздушных шарах, изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его, но жизнь останется все та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая…» А.П.Чехов, «Три сестры» (1900), действие II.

В романе Эрскина Чайлдерса «Загадка песков» (1903), положившем начало жанру «шпионского триллера», шестым чувством называется умение ориентироваться в тумане Глава 21. .

Мыслители и ученые описывали всё новые способы внечувственного восприятия, дополняющие привычные пять чувств – «животный магнетизм», половой инстинкт, мышечная чувствительность, работа вестибулярного аппарата. Но еще более чутко отзывается на желание выйти за пределы мира ощущений наш язык. «Наивная картина мира», отраженная в оборотах речи и сочетаемости слов языка Арутюнова Н.Д. «Наивные размышления о наивной картине языка» // Язык о языке. М., 2000. С. 7–19. , свидетельствует об уверенности, что есть способы познания мира, не укладывающиеся в прокрустово ложе пяти чувств; как их назвать – это второстепенный вопрос. Язык сохраняет выражения «ощущать душой», «нутром чуять», «сердцем чувствовать», даже «спинным мозгом», как иногда говорят сегодня – все это мы зовем интуицией. Но два великих поэта – русский Николай Гумилев и еврей Авраам ибн Эзра – имели в виду совсем не это значение, уже затертое в наше время псевдопсихологами и оккультистами всех мастей. Для них главным изъяном системы органов чувств вида homo sapiens было отсутствие чувства поэзии, ключа к миру гармонии, без которого неравнодушный к прекрасному человек слеп и глух.

Источник